郴州市傳統村落空間特征研究

黃智凱,張素娟

(湘南學院美術與設計學院,湖南 郴州 423000)

傳統村落是指村落形成較早,擁有較豐富的文化與自然資源,具有一定歷史、文化、科學、藝術、經濟、社會價值,應予以保護的村落[1]。傳統村落中蘊藏著豐富的歷史信息和文化景觀,是中國農耕文明留下的最大遺產[2]。注重傳統村落文化形態的本元性、整體性、綜合性、活態性以及傳承性,是傳統村落作為“另一類文化遺產”的重要價值內涵[3]。

通過整理湖南省郴州市傳統村落或古村落的文獻資料,發現傳統村落的非物質文化遺產、建筑空間、藝術特征、保護與發展等方面的研究相對集中,但從區域整體性、傳統村落的類型特征以及多學科交叉角度對郴州市傳統村落空間形態特征的研究較少。在借鑒相關研究的基礎上,系統梳理郴州市傳統村落的底圖底數,通過分析其總體空間分布特征、典型平面形態特征等,探討郴州市傳統村落的空間特征,以期為傳統村落整體保護、可持續發展提供依據。

1 郴州市傳統村落概述

郴州市歷史文化悠久,自秦朝設置郴縣以來已有2 000 多年的歷史,自然風光優美、人文底蘊深厚。郴州市居楚之尾粵之頭,是湖南省的“南大門”,素有“楚粵之孔道”之稱。郴州市的總體地貌較為復雜,類型豐富,以山地和丘陵為主,開闊的水面相對較少。郴州市分屬長江和珠江兩大流域,三大水系,即贛江、湘江和北江。境內河流發育,呈放射狀密布,主要河流有舂陵江、西河、東江、漚江、武水等。

郴州市以山地丘陵為主的地形地貌條件、宗親血緣為主的社會關系、傳統耕讀文化等因素使得其在歷史發展過程中融合了中原文化、客家文化和嶺南文化,孕育了眾多具有獨特空間形態特征的傳統村落。郴州有90 個傳統村落被列入中國傳統村落名單[4]。

2 郴州市傳統村落空間總體分布特征

2.1 郴州市傳統村落地理分布特征

傳統村落的選址、發展興旺甚至沒落消亡的影響因素較多,其中最主要的就是自然因素和人文因素[5]。郴州市位于湖南省東南部,南嶺山脈北麓,屬于亞熱帶季風氣候區。其遠離中原地區,地處崇山峻嶺之中,山清水秀,氣候宜人,自古以來就是生態宜居之地,優越的自然條件吸引了大量先民遷居于此,建村繁衍。耕地、地形、交通用水等為鄉村聚落的形成發展提供了良好的基礎條件[6]。

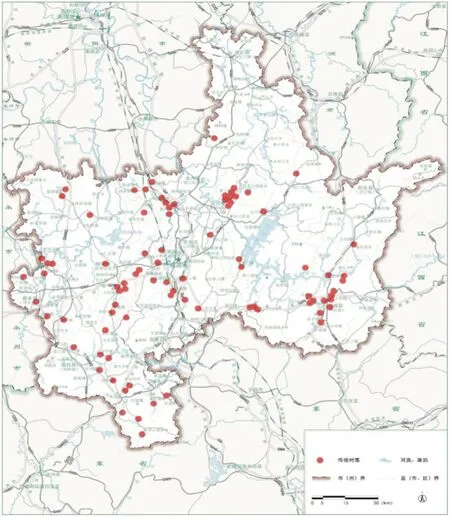

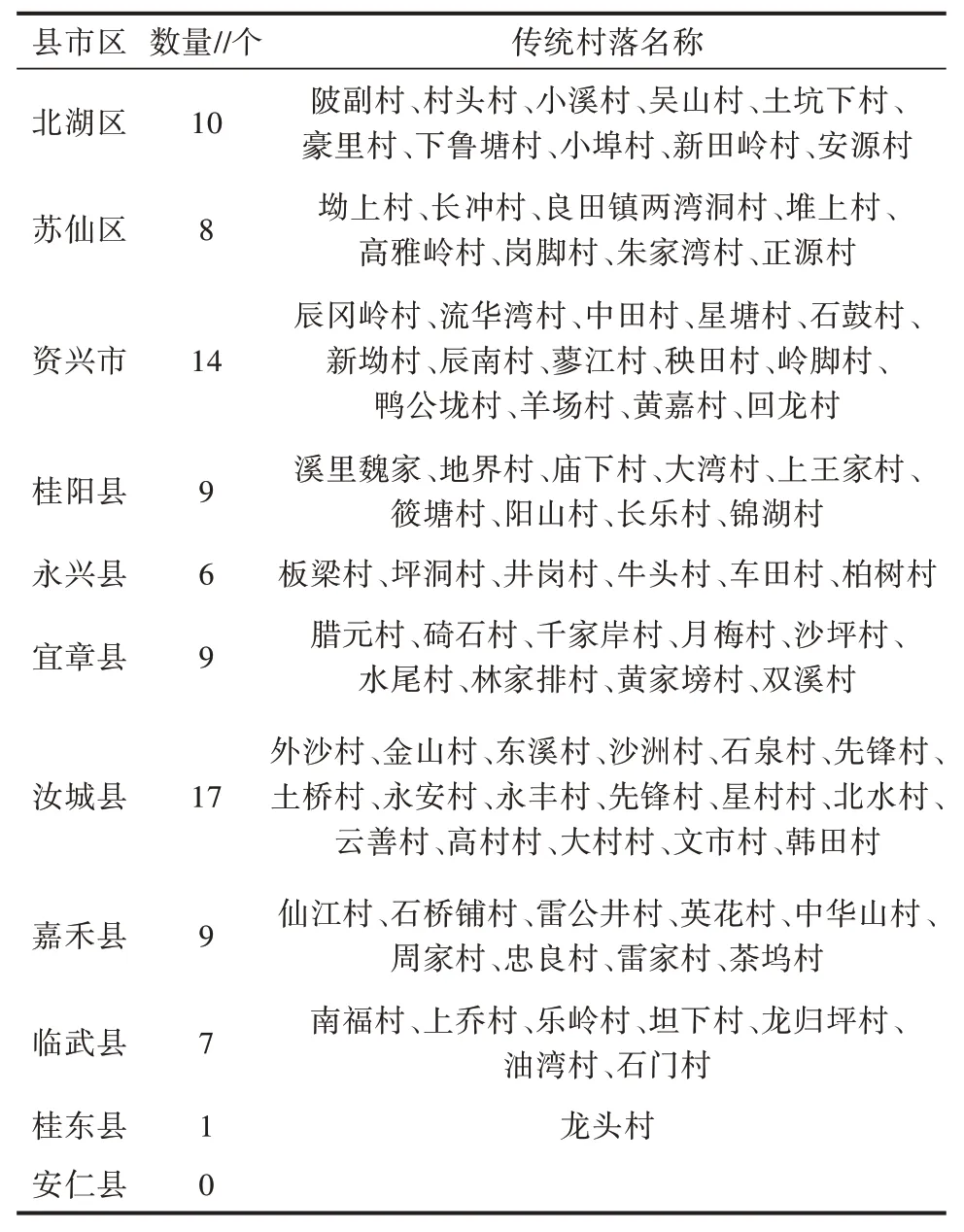

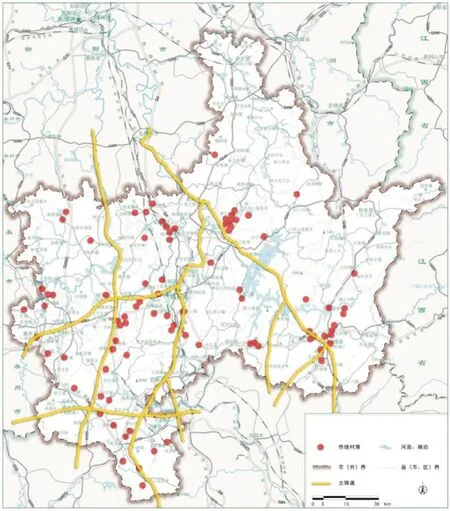

在對郴州市傳統村落的實地勘察和資料分析的基礎上,針對90 個傳統村落地理分布特征、周邊自然環境特點等進行了詳細調研(表1)。將郴州市90個入選中國傳統名錄的村落通過GPS 坐標定位,并結合郴州市地形高程圖進行可視化分析,發現郴州市傳統村落點群的空間分布具有以下特征。傳統村落在郴州市西部、南部和中部地區聚集,東部地區次之,而北部地區最少;中部地區傳統村落分布最為密集(圖1)。從11 個縣市區來看,汝城縣最多,有17個入選,資興市次之,有14 個入選,這兩個縣市占全市的34.4%,明顯高于其他縣市區;桂東縣僅有1 個入選,而安仁縣沒有,其余10 個縣市區入選村落分布較為平均(表1)。經濟發展相對落后、交通不太便利的區域,傳統村落數量相對較多;經濟發展相對較發達并且傳統村落保護意識較強的區域,傳統村落數量也比較多。

圖1 郴州市傳統村落空間分布特征

表1 郴州市傳統村落分布概況

2.2 地理要素關聯特征

2.2.1 與山脈的關聯特征 郴州市地處南嶺山脈與羅霄山脈交錯地帶,地形地貌為東南面山系重疊,群山環抱;西部山勢低矮,向北開口,中部為丘、平、崗交錯。地勢自東南向西北傾斜,東部是南北延伸的羅霄山脈,最高峰海拔2 061.3 m;南部是東西走向的南嶺山脈,最高峰海拔1 913.8 m;西部郴道盆地橫跨,北部有醴攸盆地和茶永盆地深入,形成低平的地勢[7]。

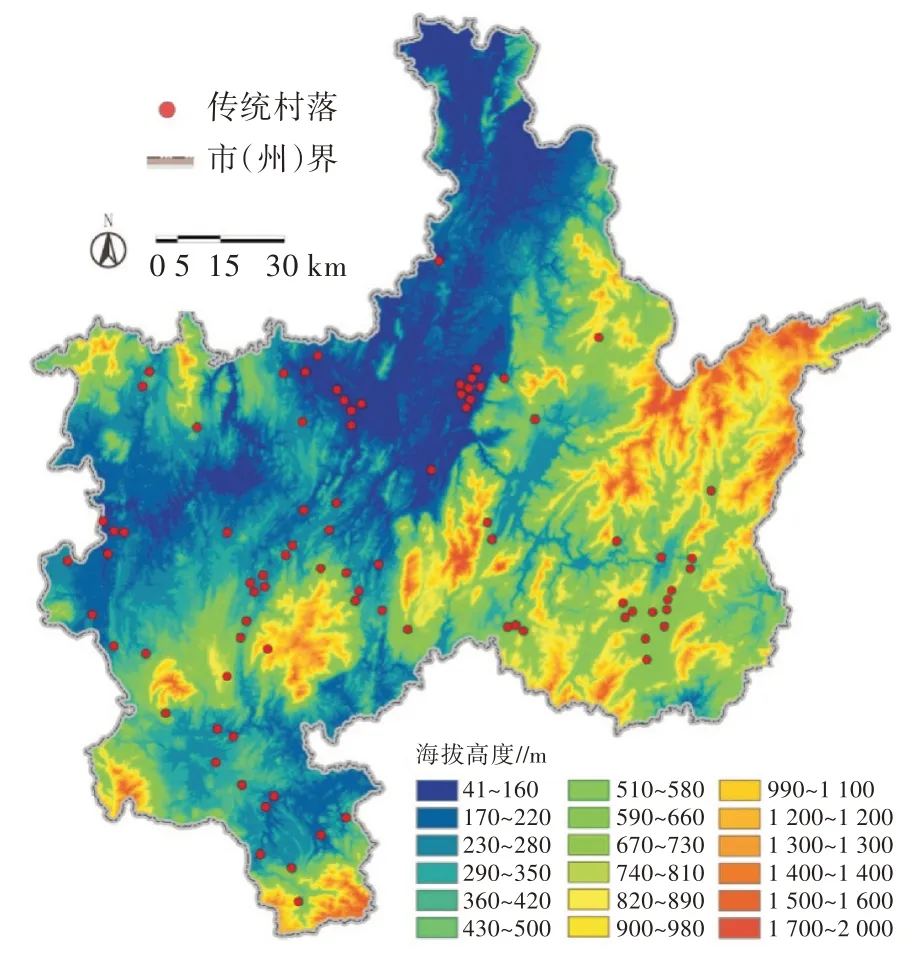

山地為主的地貌特點、海拔高度決定了傳統村落的選址以及農耕方式,進而對村落的分布、形成、規模等產生影響,促使聚落形成自己的習俗與文化特色。通過對密度及地形高差的疊加分析,郴州市傳統村落總體分布特征表現為傳統村落主要分布在中低海拔地區,在平原谷底區域分布集中。傳統村落海拔高度在160 m以下的有20個,占總數的22.2%;160~500 m 的有37 個,占總數的41.1%;500 m 以上的有33 個,占總數的36.7%。

地形地貌作為一種基本的地理要素,很大程度上影響著傳統村落的選址布局,是建村選址的基礎[8]。各縣市區因地形地貌特點的差異,傳統村落的分布有自身的特點。如汝城縣和桂東縣境內山地較多,所屬18 個傳統村落均分布在海拔500 m 以上區域;永興縣和嘉禾縣所屬的15 個傳統村落則均分布在海拔500 m 以下區域(圖2)。

圖2 郴州市傳統村落分布與海拔高度關系

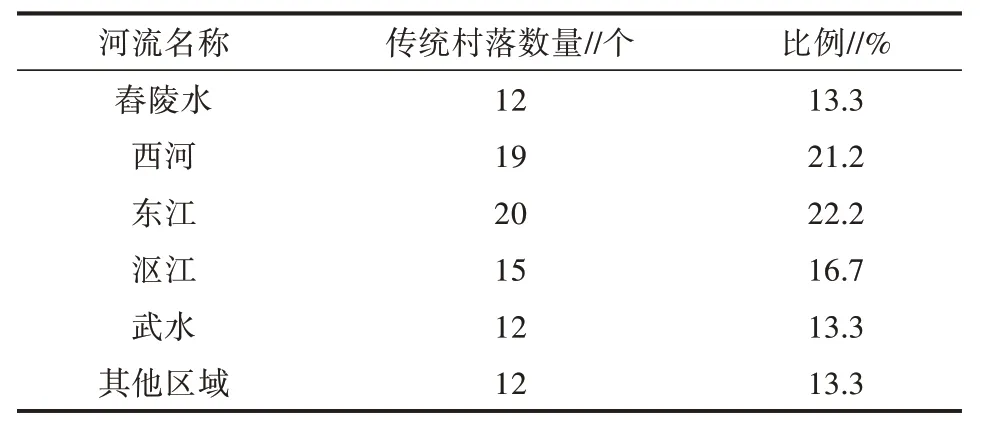

2.2.2 與水系的關聯特征 很多傳統村落因水而生,河流為傳統村落提供生活用水、農田灌溉用水等,為傳統村落的形成與發展提供了豐富的水資源[9]。郴州全市分屬長江和珠江兩大流域,贛江、湘江和北江三大水系,其中10 km2以上河流有423 條。在對郴州市傳統村落點位以及水系進行綜合分析后發現,郴州市傳統村落主要沿舂陵水、西河、東江、漚江、武水等河流網絡分布,共計78 個,占比高達86.7%;而僅有12 個傳統村落分布與這幾條河流水系關聯性較弱(表2)。

表2 郴州市傳統村落水系關聯統計

2.2.3 與古驛道的關聯特征 古驛道是傳統村落文化交流、經濟發展的重要紐帶,隨著社會經濟的發展,在古驛道周邊逐漸形成了眾多傳統村落。古驛道的存在讓村落與村落之間產生了直接的空間聯系[10]。古代郴州市是湘粵古道上最重要的交通樞紐,在過去的2000 多年里,湘粵古道是溝通中原與嶺南一帶的交通要道,也是促進當地民族融合和社會經濟發展的重要道路。郴州市古話“船到郴州止,馬到郴州死,人到郴州打擺子”,正是古時郴州市繁榮商貿活動的縮影。在人來人往、熙熙攘攘的湘粵古道邊,逐漸聚集興起了眾多村落。

古驛道與村落位置疊加分析表明,郴州市的傳統村落與湘粵古道存在明顯的正相關性,空間分布與古驛道的線路方向保持一致。分布在古驛道10 km范圍內的傳統村落有53 個,占總數的58.8%(圖3)。

圖3 郴州市傳統村落分布與古驛道關系

3 郴州市傳統村落空間形態特征

3.1 空間環境特征

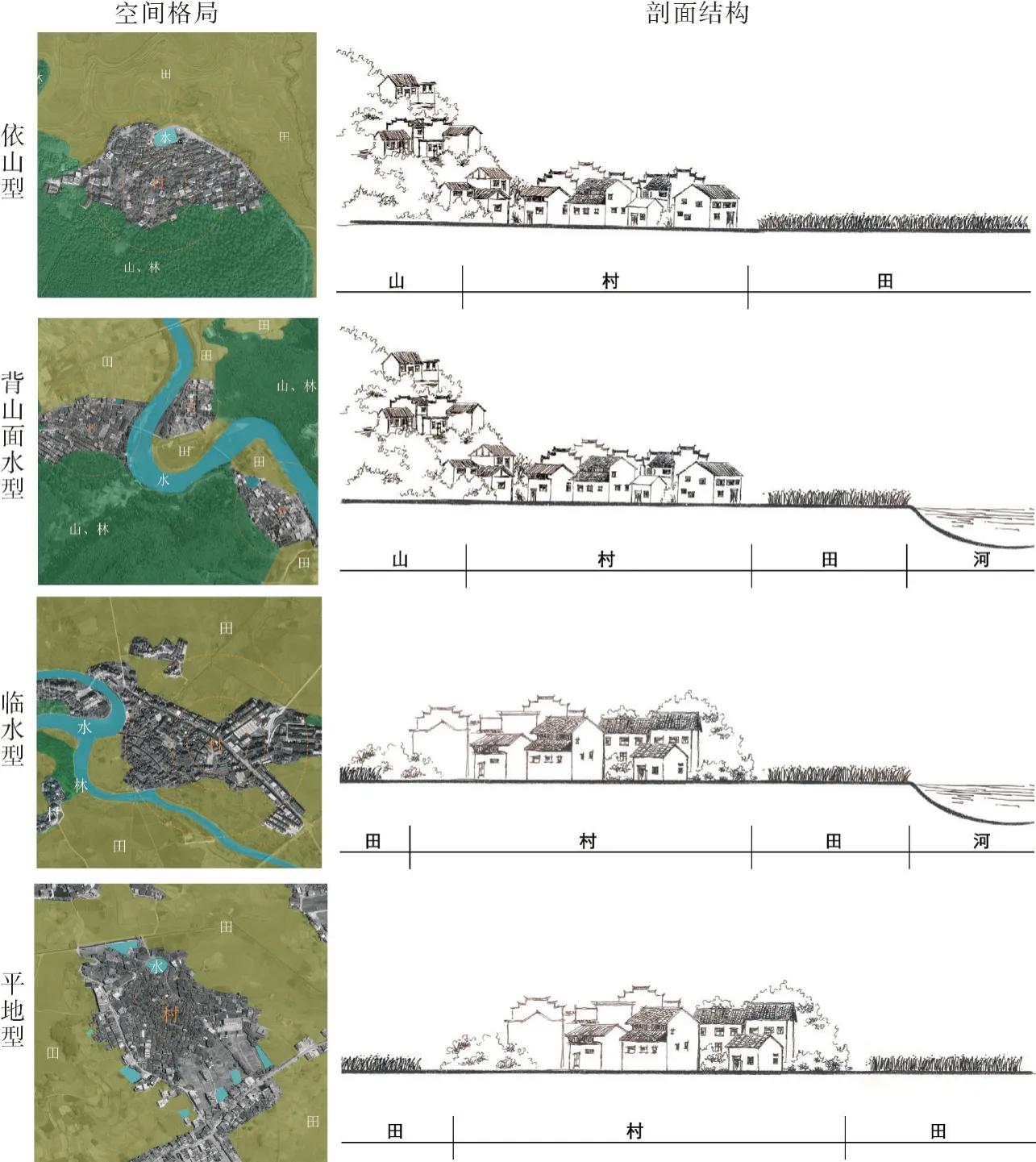

空間環境對傳統村落的分布及整體發展有較大影響。早期傳統村落在選址方面明顯受到地形因素、水文條件等自然地理要素的限制。通過比較分析各傳統村落的空間格局平面圖及剖面圖,發現郴州市入選國家傳統村落名錄的村莊主要分布在山地丘陵地帶,且大多靠近水源分布,總體環境良好。根據這些傳統村落與山、水、河流的關系,將其空間環境特征分為依山型、背山面水型、臨水型、平地型四大類(圖4)。

圖4 郴州市傳統村落空間環境特征

3.1.1 依山型 依山型傳統村落共有40 個,占比44.4%。村落充分利用自然環境,沿山地分布,周邊沒有大型河流,村前地勢平坦開闊。而傳統村落與山體的相互關系又是多種多樣,有的建筑在山腰之中,有的坐落于山腳緩坡地帶,有的則位于山谷之間,總體形成“山-村-田”的空間形態。如開國上將鄧華故里陂副村,始建于明洪武年間,村落倚靠后背山,依山而建,村前則是大片水田,山林、水田的自然風貌和湘南古民居交相輝映。

3.1.2 背山面水型 背山面水型傳統村落共有40個,占比44.4%。傳統村落的選址遵循著傳統的風水原理,背山面水,藏風聚氣,沐浴福澤,自成天然福地。村落建造緊靠山腳,河流在村前蜿蜒而過,總體上形成了“山-村-田-河”的空間形態。如臨武縣龍歸坪古村,始建于明朝,已有近500 年的歷史,古村南靠龍珠山,武水河呈“S”形環繞。“山-村-田-河”空間形態展現了古人在傳統村落空間營建中的生態智慧。

3.1.3 臨水型 臨水型傳統村落只有3 個,占比3.3%。村落選擇在地勢較為平坦的區域,重點考慮的是水源因素。河道較窄流量不大的流域,傳統村落選擇緊鄰河流便于生活取水及農業灌溉;河道較寬流量較大的流域,村落選擇距河流有一定距離分布,有的甚至采用其他的形式進行阻隔,以保證村落安全。總體上形成了“田-村-田-河”的空間形態。位于資興市北部的蓼江村,建于蓼江河與程水河交匯處,村落地勢平坦、土地肥沃,二水繞村護田,形成了優美的空間格局。

3.1.4 平地型 這類傳統村落共有7 個,占比7.8%。村落選擇安置在地勢平坦的平原區域,土壤肥沃有利于農耕發展,也有利于聚落空間向外延展。周邊土地資源豐富,總體上形成了“田-村-田”的空間形態。嘉禾縣周家村,古名清泉坊,處湘粵古道、湘桂古道交匯地,平曠空野,北宋時為鎮南將軍歐大傳、鎮南節度使歐大郎兄弟的跑馬場,平坦的地形條件,加上先民的辛勤營造,逐漸形成了“田-村-田”的空間形態。

3.2 平面形態特征

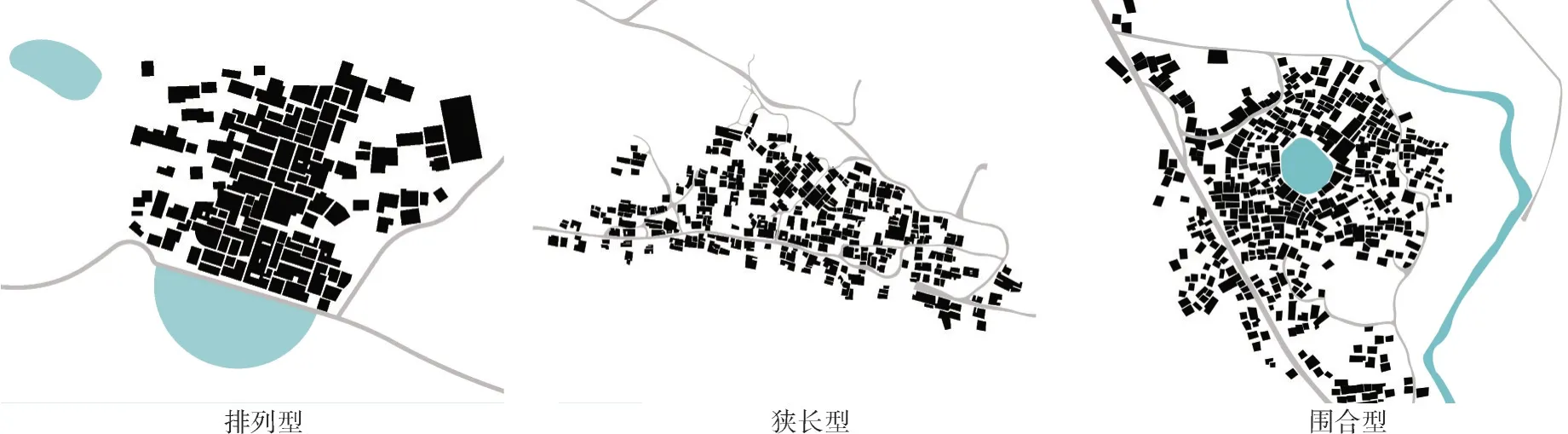

在實地調研的基礎上,對比衛星地圖綜合分析各傳統村落的平面布局,結合郴州市傳統村落的建筑布局特征、街巷布局特征進行綜合分析,郴州市傳統村落平面形態分為排列型、狹長型和圍合型三種類型(圖5)。

圖5 郴州市傳統村落平面形態特征

3.2.1 排列型 排列型傳統村落主要根據街巷系統、建筑布局兩大要素來界定。村落在建立之初,將建筑整齊排列,并形成了規則式的街巷系統。如桂陽縣溪里魏家,背靠青山,面向月塘,村落以魏家宗祠為中心,民居建筑、街巷布局整齊劃一,空間緊湊有序。

3.2.2 狹長型 受地形和水源條件的制約,部分傳統村落沿山間谷地或河流沿岸分布,總體呈狹長型布局。如仰天湖瑤族鄉安源村位于南嶺山脈騎田嶺,始建于明朝萬歷年間,受制于山地條件,村落沿兩座山體之間的谷地呈狹長形布置。

3.2.3 圍合型 村落發展以一點為中心(如宗祠)向四周輻射發展。如桂陽縣錦湖村,圓形的錦湖位于村落中心區域,整個村莊則以錦湖為中央向四周擴展延綿;桂東縣龍頭村獨具特色,龍頭圍屋總體呈環狀,以正屋為主,其他功能性房屋聯結正屋并將整個院落筑成圓形,兼具湘南民居與客家圍屋的特色。

4 小結與啟示

運用空間分析法,分別從空間總體分布特征和空間形態特征兩方面探討郴州市傳統村落的空間特征,得出以下結論。

4.1 郴州市傳統村落的空間總體分布特征

總體上主要集中分布于西部、南部和中部地區,東部地區次之,而北部地區最少;與山體的關聯特征方面,傳統村落主要分布在中低海拔地區,在平原谷底區域分布集中;與水系關聯特征表現在傳統村落主要沿舂陵水、西河、東江、漚江、武水等河流網絡分布;與古驛道的關聯特征中,傳統村落與湘粵古道存在明顯的正相關性,空間分布與古驛道的線路方向保持一致。

4.2 郴州市傳統村落的空間形態特征

根據傳統村落與山水河流的關系,其空間環境特征分為依山型、背山面水型、臨水型、平地型四大類;結合郴州市傳統村落的形態特征進行綜合分析,其平面形態分為排列型、狹長型和圍合型三種類型。

傳統村落的空間分布、形態特征蘊藏著古人的設計智慧和地域文化特征,傳統村落的保護與發展也是對傳統文化的繼承與發揚。基于研究結果,在制定郴州市傳統村落發展規劃時,應結合傳統村落空間總體分布、空間形態特征的理念,在傳統村落的保護與更新中有效地延續傳統文脈。