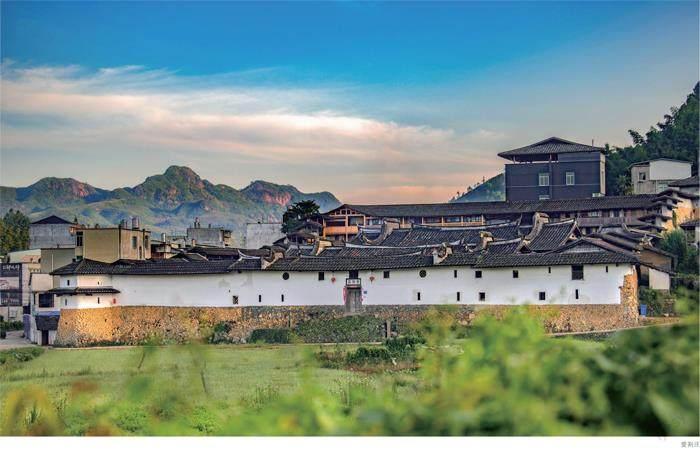

永泰縣同安鎮:古莊寨新利用助推鄉村振興

福州市委宣傳部和永泰縣委宣傳部聯合課題組

2017年7月,國家住建部傳統村落紀錄片《夢圓古村》在同安鎮莊寨開拍,那是恢弘大氣的莊寨第一次走進大眾視野。在此之前,這個擁有23個行政村、3萬多人口的小鎮,到訪的國字號媒體寥寥無幾。而今,央視、新華社、中新社等媒體高頻聚焦報道同安鎮莊寨。那么,這些年同安鎮具體是怎么做的呢?

從“歷史包袱”到“文化地標”

2015年,永泰縣古村落古莊寨保護開發領導小組(簡稱“村保辦”)成立之前,青石寨(仁和莊)是永泰縣唯一一座擁有“省級文物保護單位”頭銜的莊寨。在傳統印象里,除了宮廟、祠堂申報文物外,民宅申報文物保護單位,還是不多見。根據《文物保護法》有關規定,一旦申報為文物保護單位,在周邊一定范圍內,不允許審批新建筑,也不能隨意拆毀。所以,在一些人眼里,民宅成了“文保”,既不能翻新,也影響周邊蓋房,成為“兩難”。

如何打破這種刻板印象?同安鎮率先做出探索,創新“莊寨+旅游”模式,圍繞鄉村四季生活,在仁和莊內成立農耕博物館,結合氣候土壤,在仁和莊前租賃100畝閑置荒地種植油菜花,將莊寨獨具魅力的建筑風貌與田園風光相融合,讓仁和莊成為人人喜愛的“網紅打卡點”。2019年3月28日,央視新聞頻道《油菜花開春意濃 古老莊寨煥新顏》專題報道這一盛景。

2020年至今,同安鎮又持續投入資金1000多萬元用于仁和莊修繕保護,完成仁和莊消防設施提升改造項目。

有了這一成功先例,同安鎮持續在文化創新上下功夫,從莊寨保護與發展理事會中行動力、執行力比較強的愛荊莊入手,探索莊寨本體的活化之路。此前,愛荊莊理事會13年間募集近400萬元資金用于莊寨維修工作。愛荊莊因其獨特的民間保護模式,成功獲得聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護優秀獎。獲獎后,同安鎮當機立斷,重點打造愛荊莊“女紳文化”。

從“愛荊莊”到“愛情小鎮”,同安鎮注重將莊寨家文化形象化、具體化,依托愛荊莊“女紳文化”特色及優良的家風家教傳統,建設家風家教館、啟蒙教育館、紅色記憶館、育才圖書室等,實現“一莊多館”的創舉,引領永泰莊寨文創潮流,讓古老的莊寨從暮氣沉沉的“歷史包袱”成功蛻變為人人向往的“文化地標”。

從“大門緊閉”到“聯合開放”

古民居活化,最難的就是厘清產權。產權不清晰,全盤活化就很難實現,其他永泰莊寨面臨的問題,同安鎮也同樣經歷過。愛荊莊之前維持對外開放的運營費都是老大難問題,客人來訪,經常都要面對“大門緊閉”的窘境。同安鎮又是如何解決這個問題的呢?

聯合鄉賢。依托同安深厚的鄉賢基礎,打好“親情招商”牌,積極開展莊寨市場化運作。在愛荊莊、仁和莊所在地的洋尾、三捷村周邊建設旅游集散中心,打造“福寨同安”鄉村度假綜合體,串聯其鄉賢創辦的永同惠中醫藥康養基地、草木谷茶文創基地、同安書院客棧、洋中村米食文化博物館、莊寨古風博物館等文旅產業實體,引流永泰西高速口客源。打開莊寨大門,擁抱市場,融入省會福州“一小時經濟生活圈”。

聯合青年。為了打開農產品銷售渠道,成立莊寨青年會,聯合縣相關職能部門,推出系列扶持政策,鼓勵在外青年回鄉創業,帶動黨員鮑國彬等30多名青年回鄉參與鄉村振興事業。在青年會黨員的引領下,開展“首屆永泰莊寨創客市集活動”。在仁和莊成立永泰縣001號“鄉村創客空間”,吸引更多優秀畢業生返鄉參與農業、電商、旅游等產業建設。

聯合臺胞。打開愛荊莊,引進第一家入住愛荊莊的臺胞企業——“元泰紅”茶館,相繼成立閩臺茶文化藝術中心、“兩岸文學交流園地”等。引進臺灣人才馬彥彬教授(陽光學院兩岸融合研究院院長),建設“遇見臺灣”民宿,并邀請馬教授參加鎮區風貌改革的規劃設計工作,該項目在當年獲得“福州市鄉村振興優秀獎”。扶持臺胞在同安開設“騏福農場”,在鄉建鄉創等多個領域探索兩岸融合,促進兩岸民間互信合作。

從“注重名聲”到“惠及民生”

一系列的舉措讓同安鎮的莊寨聲名遠揚。在此基礎上,同安鎮開始注重民生基礎設施改造提升,在持續創新中,開辟了形式多樣的文化服務功能區,讓同安鄉村不只有“鄉愁記憶”,更有許多實實在在的文化獲得感。

突出公益服務。聚焦公益服務,梳理現有閑置集體資產,積極向上爭取資金,通過“向上爭取一部分、鄉賢捐資一部分、社會募集一部分”等多種渠道資金,改造提升原有公共空間。突出同安公益傳統,開辟莊寨圖書館、集鎮區農家書屋公共閱讀空間,服務農村留守兒童;建設長者食堂,服務農村留守老人、孤寡老人。2023年,同安鎮7個行政村同時舉辦敬老節活動。

凝聚人才合力。以莊寨文化空間為載體,廣泛吸納黨員、藝術工作者、大學生等群體,開展民俗表演、繪本閱讀、電影沙龍、文化講堂等各類活動。為“檀家拳”申請非遺,豐富周邊群眾業余文化生活,提升群眾文化服務供給質量。在張元幹后裔建造的斗星莊舉辦以惜字壇漢字崇拜文化為主題的谷雨節活動,弘揚張元幹愛國主義情懷,凝聚各種人才合力,突出莊寨人文之美。

聚焦空間功能。依托莊寨文化品牌,利用大眾茶館、電影院品茶空間、農貿市場販售區以及鄉賢張子平捐造的“嵐橋”,公益推廣同安本地細茶及特色米食產品。將自身文化優勢與市場需求有效結合,增加農產品知名度,豐富鄉村農業文創內容,拓寬農民增收渠道,提升產業富民優勢,讓群眾取得更多收益。

習近平總書記強調,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。同安鎮傳承古人之智慧,開今日之生面,緊緊依靠群眾,發動群眾,在文化創新中引領鄉村潮流,不斷堅定文化自覺、文化自信。