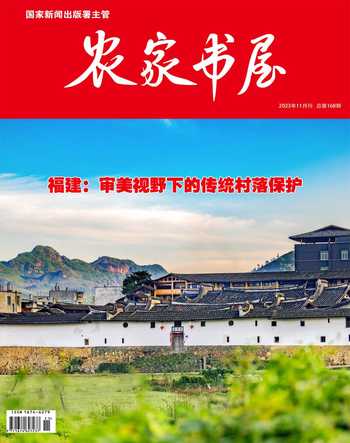

仙游興山村:古厝古院古廟勝跡美無數

張力

游洋鎮興山村地處福建省莆田市仙游縣東北部山區,平均海拔750米,森林覆蓋率達86%,是綠色“天然氧吧”。該村共有山地面積1000多公頃、毛竹林面積667公頃,境內有赤溪大峽谷、美林瀑布、盆地田園、寨山風車、石獅巖、祈夢洞等自然景觀;始建于宋代的馨山書院,理學家朱熹曾來此處講學留下“養我浩氣”題詞,更是仙游縣第一個黨支部誕生地、閩中著名的革命圣地。近年來先后獲評國家森林鄉村、全國生態文化村、中國傳統村落、福建省金牌旅游村、省級革命老區基點村。

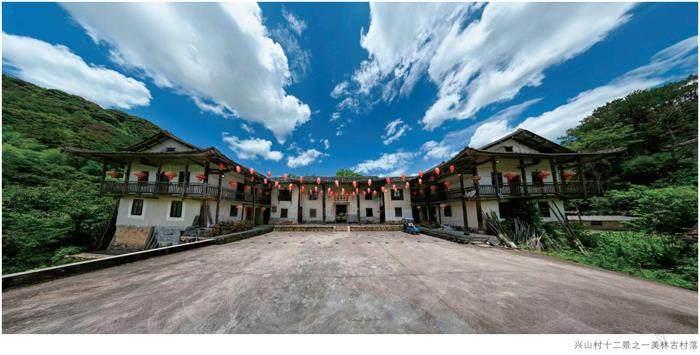

回形土樓蝶變成鄉愁記憶館

2023年2月17日,“工惠貸·福農情”戰略合作協議簽訂暨鄉村振興貼息貸款發放啟動儀式舉行,近期游洋鎮興山村獲得仙游農村商業銀行發放的100萬元貸款。

“這筆貸款將用于興山村紅色教育和鄉村古建筑保護修繕項目,助力落實今年中央一號文件提出的推動鄉村產業高質量發展。”游洋鎮黨委書記楊國石表示。

來到矗立在興角山腳下的回形土樓前,只見一排古色古香的建筑,居住在此的老人坐在門口閑談。據介紹,這座土樓又叫山頭土樓、山頭集體厝,建于20世紀60年代,原是水庫移民遷到興山村集中興建的,占地面積約6000平方米,由當時村里的生產隊花了3年時間建成,是莆田規模最大的土樓之一。

眼觀目測,這座土樓呈四方形“連體屋”,為四角形民居,分內外走廊,東西側為主樓,建有“議事大廳”,西側一排建筑為2層半,東側一排建筑為3層半;南北側為護厝大小房屋208間,每個房間都是前后兩間連在一起。整座土樓中,除了內環底座基礎和內部環形一層的40根柱子是用青石砌成,其他全部為土木結構,其屋檐、門梁上雕刻有各式花鳥走獸圖樣,給人古色古香的感覺。

內外走廊上圍著木柵欄,每家每戶之間可以相通,形成回廊通渠,環抱其中的是一個約1000平方米的廣場。據住在土樓中80多歲的老人林景頤介紹,他在土樓里生活了一輩子,冬暖夏涼,最繁榮時,土樓中曾居住了60多戶村民。近年來,隨著城鎮化的發展,很多住戶或搬遷住進新居,或進城務工開店,如今只剩下少數人家仍居住于此。由于該村歷史文化底蘊深厚,文物古跡眾多,加上海拔高,綠植覆蓋率大,氣候清涼,是夏日避暑療養、文化溯源的好去處。村民希望讓這座土樓為更多人所知道,將其改造成游洋鎮鄉愁記憶館,打造成一個休閑山莊、避暑勝地,讓這個鮮有人知的建筑重放光芒。

馨山書院支部舊址煥發新顏

站在興角山之巔向下俯瞰,可見一個“回”字形的建筑群,這里曾是興山村興學的搖籃——馨山書院,也是閩中著名的革命圣地——中共仙游縣第一個黨支部。

馨山書院,占地面積約6000平方米,建筑面積2600平方米,主體保存宋代建筑風格,由臺階、前門、中廳、屋舍及四方回廊、園林組成梯進式建筑,進深方向空間層次分明,曾有二十間教室、宿舍,有邊門和角門。整座書院為宮殿頂、歇山角、單檐筒瓦……正殿有6根紅漆木柱撐護著。構件設計靈巧、結構嚴密,古色古香,像個大大的“回”字,給予人視覺上的享受。

書院始建于宋,清光緒六年(公元1880年)重修,1898年戊戌變法后改為馨山書院,1919年“五四運動”后改稱興山小學。1990年馨山書院被仙游縣人民政府授予“仙游縣級文物保護單位”“近代革命文物”“中共仙游第一支部”等稱號。2006年馨山書院被仙游縣委、縣政府命名為“仙游縣首批愛國主義教育基地”和“仙游縣革命傳統教育基地”;2010年馨山書院被省委黨史研究室授予“福建省黨史教育基地”稱號;2016年馨山書院被省政府授予“福建省國防教育基地”稱號,成為仙游又一個紅色旅游圣地,每年都有大批的黨員干部和青少年等來中共上宮支部參觀。

馨山書院歷經滄桑,雖經多次修繕,但風雨侵蝕,形貌斑駁。修繕革命舊址,讓它重新煥發榮光,迫在眉睫。

2019年3月初,仙游縣委決定對馨山書院進行全面修繕,縣委書記先后多次聽取規劃方案匯報,并到實地調研,要求“高起點、高規劃、高質量”開展修繕工作。

中共上宮支部提升改造工程指揮部一成立,項目部按照“修舊如舊”的原則,由省城鄉規劃設計研究院負責規劃設計,規劃設計總面積100公頃,形成以革命遺址中共上宮支部愛國主義教育基地為核心,以田園風光、美林美麗村莊為游覽重點的自然風光游覽軸,以興山古街景觀、古驛站景點為重點的人文景觀游覽軸的景觀結構布局。

2021年“七一”之際,修繕后的上宮支部紀念館正式開館。2022年9月,被授予“福建省愛國主義教育基地”。只見該館前廳回廊布展墻上,懸掛著由福建省油畫協會知名畫家制作的18幅上宮支部革命活動油畫。上宮支部從1927年4月成立,至1949年8月仙游解放,這22年間發生了18件大事,仙游縣委宣傳部據此編寫了18個革命故事。如此一來,中共仙游上宮支部紀念館,與省級文物保護單位吳媽祖宮,以及古村落、古驛道、風電、竹林等資源,打造出“興山十二景”品牌。

興角山下的省級非遺吳圣天妃信俗

坐落于海拔880米的興角山上的古峰庵,始建于唐代,重修于明清,擁有1300多年歷史。大殿主奉唐代女神——吳圣天妃,陪祀有媽祖、臨水夫人等神尊,是興化最早的三女神廟。據民間流傳,唐武周時期,吳媛修行于興角山古峰庵,懸壺濟世、鞭石筑壩、扶持農桑,深受敬仰,后尊稱吳媽,宋晉封吳圣天妃。吳圣天妃信俗,被列入省級非物質文化遺產代表性項目。

吳圣天妃祖宮為宮殿式建筑,占地面積1200平方米,氣勢恢宏,兩旁廡廊婉婷大氣,前殿與后殿隔著天井,殿內雕梁畫棟,栩栩如生,吸引不少信眾前來祭拜。

據介紹,天妃殿建于2012年,殿的旁邊佇立立著一座高20.15米的吳圣天妃銅像,成為仙游縣最高的戶外露天銅像,供信眾們祈賜平安,納福迎瑞。游洋鎮人大主席黃勇峰介紹,興山村作為吳圣天妃文化發祥地,在海峽兩岸傳播吳媽信仰、促進民間交流具有積極意義。村里在銅像下方為大型觀景臺,放眼望去,到處都是山巒疊嶂,古村落,新農村,還有綠色能源風電點綴其間,把大自然打扮得美不勝收。

眼下,該村依托土樓和古村落、古街發展鄉村觀光和民宿產業,依托自然資源發展農事體驗和農業采摘產業,依托毛竹資源發展竹筍和菜籃、花籃等竹工藝品產業,積極做好“生態名村”“文化溯源”“紅色記憶”“朝圣尋根”四張旅游名片,擦亮農業旅游觀光品牌。興山村黨支部書記林明元說,“在促進上宮古街、美林古村、山頭土樓、興角山、天妃公園、萬畝竹園等文化保護的同時,不斷提升旅游服務質量,打造一個宜居、宜業、宜游的魅力之村。”

古村莊,新魅力,作為福建省“金牌旅游村”,近3年來,興山村平均年接待游客11.2萬人次,年均旅游總收入超過760萬元,加速實現鄉村產業興旺帶動村民增收致富,走出一條集農業、生態旅游業和紅色旅游業于一體的鄉村振興之路。