基于上肢活動性的滅火防護服背帶的設計與評價

楊鈺蝶, 李承璋, 金 劍, 鄭晶晶,4

(1. 浙江理工大學 服裝學院, 浙江 杭州 310018; 2. 杭州市消防救援支隊錢塘新區大隊, 浙江 杭州 310018;3. 紹興市消防救援支隊, 浙江 紹興 312400; 4. 浙江省服裝工程技術研究中心, 浙江 杭州 310018)

根據現行標準GA 10—2014《消防員滅火防護服》定義,滅火防護服是消防員進行滅火救援時穿著的用來對軀干、頭頸、手臂和腿部進行防護的專用服裝。滅火防護服的熱防護性能、熱濕舒適性能、工效性能之間相互獨立,又存在著促進、制約的關系[1],其舒適性與工效性在很大程度上影響著消防員的作業效率和職業安全。作為一種特殊防護服,滅火防護服的舒適性、工效性需達到更高的要求,包括其配件。

國內外學者從滅火防護服的防護性能、熱濕舒適性、服裝結構等方面展開研究,但是對其配件的研究較少且不深入。在配件中,滅火防護服背帶承擔了牽引及固定防護服下裝的作用,是起重要作用的部件。在穿戴時,背帶對肩部施加壓力,對肩部活動有較大影響。在確保安全性與防護性的前提下,背帶的合理改良能夠減輕肩部不適感及上肢束縛感。

國內已有部分學者對滅火防護服背帶提出改進設計。劉榮平等[2]提出將普通型、交叉型、工字型作為褲子背帶的變款。崔琳琳[3]將滅火防護服背帶調整成工字型,正面為調節扣,背面則在前后片背托上進行了定位;在后片褲腰與褲身間加入了育克設計,并將背托拉長,背托向兩邊凹入,降低防護服自重,同時降低褲子對背托和背帶之間的拉力,從而實現緩解背帶對肩部的壓迫目的。楊子田等[4]為改善肩膀舒適度,采用了松緊帶和織物復合的設計以減輕肩膀所受壓迫,并運用人體工效學原理研制出2套新型的消防用滅火防護服:一款為改良H型,設防滑脫襻;另一款為Y型,采用松緊帶和面料相結合的交叉式。然而,對滅火防護服背帶變款的評價,都停留在主觀層面,缺乏客觀數據的支撐。

關節活動角度是量化肢體活動性的重要指標。利用角度尺[5-6]測量關節活動角度是較為常見且低成本的,但這種測量是靜態且有限制的。三維動作捕捉技術的出現實現了對肢體活動過程的實時監控,為滅火防護服的動態研究[7]提供了技術支持,亦可應用于肩關節活動角度的獲取[8]。鄭雨陸[9]開發了低成本的肩部三維動態測量裝置,該裝置由承載樣衣、測量系統和數據采集系統3個部分構成,提供了防護服活動舒適性客觀評價的新方法。

本文以服裝工效學為理論基礎,結合消防員的真實需求,設計3款背帶,通過客觀的三維動作捕捉實驗和主觀評價實驗對背帶作出比較與評價,以期為滅火防護服及其配件的改進提供參考。

1 背帶設計

1.1 設計需求調研

通過實地走訪、訪談、問卷調查等形式在消防員群體中進行調研,調研內容為現役滅火防護服背帶的性能評價與存在問題分析。本次調研對象集中于紹興、杭州、寧波三地的消防人員,均為男性,共計回收問卷361 份,其中有效問卷356 份。受訪者中,78.65%從事消防工作1年及以上,其中將近1成從業超過10年。接受調研的消防員大多具有豐富的工作經驗,能夠從理論與實戰層面對現役滅火防護服作出評價,因此,調研結果具有參考性。

問卷調查結果如表1所示。作為特種防護服的配件,毋庸置疑的是,安全性被排在第1位,調研結果也顯示出受訪者對現役滅火防護服背帶安全性的認可。同時,舒適性和便捷性也被關注,二者的評分分別為3.89和3.83,評分較低且低于總體滿意度,存在較大的提升空間。根據一對一、一對多訪談內容,大致了解背帶存在問題并編入問卷選項中。問卷調查結果顯示,僅有37.08%的受訪者認為背帶設計完全不需要改進,其他受訪者認為背帶在穿脫便利度、連接牢固度、肩部靈活度上都存在一定問題,且比例相近。

表1 問卷調查結果分析

1.2 背帶款式設計

現役滅火防護服為H型背帶,背帶可進行長度調節,可拆卸,且背帶連接的后背處有護腰設計,面料結構為舒適層-防水透氣層-外層[10]。圖1為20式消防員滅火防護服的背帶結構圖。背帶通體由2根兩端帶有自扣式魔術貼的編織帶構成,中間另加入一小段編織帶形成H型。背帶通過金屬環與褲腰連接,可調節、可拆卸。褲腰后背處設有護腰結構,使得使用時背帶后部短于前部。

圖1 20式滅火防護服背帶結構圖

本文基于調研中發現的問題,對背帶結構進行改進設計,改后款式如圖2所示。為增強穿脫便利性,防止交織錯亂現象的發生,加入面料作為背帶之間的連接;為減輕肩部壓力過大造成的不適,加入富有彈性的氨綸面料,使用彈性更好的彈性織帶代替彈性較差的編織帶;為減小背帶對肢體活動的限制,通過面料貼體或者減少背帶根數的方式增強背帶整體與身體的貼合度。這些設計在一定程度上增加了背帶整體的彈力,減小了背帶與褲腰的硬性拉扯,從而減少連接處斷裂情況的發生。各款式的面料部分采用氨綸面料,背帶采用錦綸與氨綸的混合彈性織帶,具體設計特點如表2所示。

圖2 3款滅火防護服背帶款式圖

表2 滅火防護服背帶款式特點

2 實驗方案

2.1 實驗對象

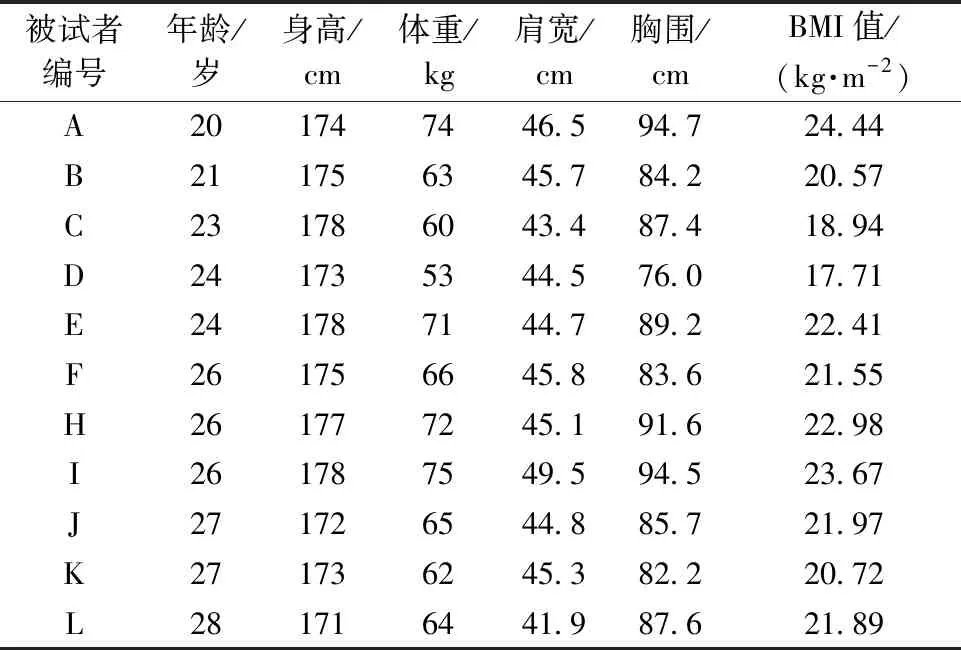

選擇11名消防員為實驗對象,身體健康,心率血壓均無異常。被試者的年齡、身高、體重及量體數據見表3。被試者的平均年齡為25歲,平均身高為174.9 cm,平均體重為65.9 kg,實驗中所提供的服裝號型為175/92A。被試者除穿著實驗中提供的背帶及滅火防護服下裝長褲外,統一穿著短袖T恤、短褲與運動鞋。

表3 實驗對象基本信息

2.2 實驗環境

采用浙江理工大學服裝學院恒溫恒濕實驗室中的實驗設備及環境,實驗設備為Qualisys 光學動作捕捉系統,環境溫度為(25±2) ℃,相對濕度為(62±2)%,風速≤0.1 m/s。

2.3 實驗動作

實驗選取與肩關節活動相關的常見動作(如圖3所示),包括常速步行(速度為2 km/h)時的上肢擺動,常速跑步(速度為5.5 km/h)時的上肢擺動以及手臂屈伸和手臂外展運動。實驗前每位被試者需熟悉動作,實驗過程中要求被試者達到自己感覺最舒適的活動程度。

圖3 實驗動作示意圖

2.4 實驗步驟

在被試者上肢的肩關節、肘關節部位粘貼捕捉反光marker球。通過動作捕捉儀獲得肩關節點S(x,y,z)與肘關節點E(a,b,c)坐標,如圖4所示。

圖4 肩肘關節點坐標

實驗共計5組,包括僅穿著T恤和短褲的對照組與穿戴原款和改進后的3款共4款背帶的實驗組。進行常速步行與常速跑步測試時,要求被試者手臂隨運動速度自然擺動,進入穩定狀態后,動作捕捉儀采集15 s的數據并保存。之后進行手臂前伸與外展測試,被試者按要求完成動作并重復5次,動作捕捉儀采集數據并保存。被試者穿著每款背帶完成指定動作后,需對肩關節活動靈活性、整體舒適性和局部舒適性進行主觀評價。

實驗過程中,為避免上肢疲勞對實驗結果產生影響,每位被試者測試的背帶款式順序是隨機的,過程中可以隨時要求休息,且完成一款背帶的測試后需休息30 min。

2.5 實驗指標

2.5.1 最大肩關節活動角度

通過三維動作捕捉實驗,得到動態活動中每間隔0.01 s的肩關節與肘關節的三維點坐標。肩、肘關節點連線得到向量,每個時刻對應1個獨立的向量,2個向量之間的夾角即為肩關節活動角度。

每個實驗動作中肩肘關節活動存在周期性,如以2 km/h的速度步行時,被試者雙臂規則性前后擺動,肘關節坐標在X軸上周期變化最為顯著,且步行中身體整體的前移或后移造成的X數值變化不影響周期規律。根據肘關節坐標的波峰與波谷劃分周期,得到每個周期內初始位置的坐標S(x,y,z)、E(a,b,c)和終止位置的坐標S′(x′,y′,z′)、E′(a′,b′,c′),從而確定計算最大肩關節活動角度所需要的2個向量。使用空間向量夾角公式計算出這2個向量的空間夾角余弦值cosα:

再根據反三角函數公式α=arcos(cosα)可得出肩關節活動角度α。每位被試者的最大肩關節活動角度取采集時間內所有周期的平均值。

2.5.2 動作時長

由于步行和跑步時的手臂活動速度受下肢步伐影響較大,因此,僅討論手臂屈伸和外展的動作時長。為確定動作時長,需先劃分動作周期,原理與2.5.1節相同。周期起點與終點之間的時長為每次上肢動作所需時間,實驗結果取5次動作的平均值。

2.5.3 主觀指標

主觀評價應用5級標尺,對于活動靈活性,5級分為不靈活、較不靈活、靈活、較靈活、非常靈活;對于舒適性,5級分為不舒適、較不舒適、舒適、較舒適、非常舒適。

2.6 數據分析方法

使用IBM SPSS Statistics軟件對數據進行分析。數據正態性通過Shapiro-Wild進行檢驗。采用單因素方差分析考察動作是否顯著影響最大肩關節活動角度。若影響顯著,則采用LSD檢驗法分析各款式的差異。采用肯德爾協同系數檢驗主觀指標數據的一致性。所有數據分析的顯著性設為p<0.05。

3 實驗結果分析

3.1 肩關節活動角度

對最大肩關節活動角度結果進行方差分析,結果表明:不同被試者對于最大肩關節活動角度不會表現出顯著性(p>0.05),說明不同被試者的最大肩關節活動角度表現出一致性。

表4示出被試者在穿著不同背帶、不同動作下的最大肩關節活動角度。比較表中的數據可以發現,在4種動作下實驗組的最大肩關節活動角度均小于對照組,說明任何一款背帶都會限制被試者的肩關節活動。受人體骨骼特征影響,上肢在不同動作下的活動角度不同,且這些規律并不受背帶款式的影響。相較于常速步行,常速跑步時肩關節的活動范圍更大,即上臂的擺動幅度更大。手臂在矢狀面的屈伸活動范圍大于冠狀面上的外展活動范圍。

表4 穿著不同背帶做4種動作時的最大肩關節活動角度

在同一動作下,最大肩關節活動范圍越大代表上肢活動受到的限制越小。將受試者做4種動作的最大肩關節活動角度分別作單因素方差分析,結果如表5所示。常速跑步和手臂屈伸時最大肩關節活動角度有顯著差異(p<0.05)。進一步進行LSD檢驗,結果表明:對照組與原款、對照組與款式3有顯著差異,說明原款和款式3對肩關節活動的限制性最強。結合表4可得出:常速跑步時,穿著款式1的肩關節活動角度最大,穿著款式3的肩關節活動角度最小,說明H型與面料相結合的設計,對肩部的束縛更小,更能滿足手臂自然擺動的需求;手臂屈伸時,穿著款式1和款式2的肩關節活動角度明顯大于原款和款式3,說明加入彈性布料的設計減輕了背帶對肩部的束縛,增強了肩部的活動舒適性。

表5 4種動作下肩關節活動角度的單因素方差分析結果

無論在哪種動作下,款式1都表現出最好的活動性,款式2次之。而對于款式3,被試者常速步行和常速跑步時,肩關節活動角度小于原款,手臂屈伸和外展時差別不大。由此看出,Y型背帶款式對上肢活動性并無明顯改善。原因可能是背帶需滿足牢固性、耐磨損性的要求,其硬度和強度較大,在與背部的合體度上有一定的欠缺,無法很好地分擔肩部壓力。

總體來說,款式3對肩關節的限制性與原款相當,無明顯改進,而款式1和款式2在一定程度上緩解了對肩部的束縛。

3.2 動作效率

表6示出穿著不同背帶下手臂屈伸和外展的動作時長、標準差和提升率。可以看出:手臂屈伸和外展時,樣本數據的標準差較小,說明樣本穩定性好,動作時長受被試者個體差異的影響小。

表6 手臂屈伸和外展的動作時長

不穿著任何背帶時,被試者完成指定手臂動作耗時明顯較少,說明背帶在一定程度上會減緩完成手臂動作時的速度,對手臂活動存在限制作用。

相較于原款,穿著改進背帶完成手臂動作的速度都有一定的提升,其中款式1的提升率最明顯,手臂屈伸和外展動作時長分別提升12.39%和14.60%。結合上3.1節分析結果,以穿著款式1為例,即便肩關節活動角度更大,完成指定動作卻需更少的時間,說明背帶的改進設計有助于加快作業人員進行上肢動作的速率,有助于提高消防員的作業效率。總體來說,4款背帶完成指定動作效率從高到低的排序為:款式1、款式2、款式3、原款。

3.3 主觀評分

采用肯德爾協同系數檢驗法處理主觀數據,以檢驗各被試者對各款背帶的主觀評價是否具有統一性,以及各評價者的評分結果間是否存在統一性。檢驗結果呈現出顯著性(p<0.05),則表示各被試者的評判標準一致,即評分一致性比較好。

表7示出11名被試者對原款與3款改進款背帶的活動靈活性、整體舒適性的主觀評價結果。對于活動靈活性,由高到低優化后的排序為款式1、款式2、款式3、原款,與三維動作捕捉實驗中獲得的客觀結果一致。款式1和款式2背帶的活動靈活性評分均明顯高于原款,且高于3分,處于靈活以上等級。由此可見,款式1和款式2的設計在很大程度上改善了上肢活動靈活性。對于整體舒適性,款式1和款式2背帶亦明顯優于原款與款式3。究其原因,背心式設計相較于普通肩帶更有利于分散壓力,且對上肢的束縛相對較小。

表7 主觀評價結果

同時,實驗要求對與背帶密切相關的部位舒適性進行主觀評價,用以評價背帶設計的局部舒適性,便于做出針對性改進。圖5示出4個部位的主觀舒適性評價結果。肩部評分的差異最大且分數最低,肩部依然是最大的受力處,其中款式1和款式2的肩部主觀舒適性較高,這可能與彈性面料的加入有關。胸部舒適性的評分集中且分數較高,說明各款式對胸部的限制較小。對于頸部,款式1和款式3的評分較低,其原因可能是款式1的背心設計與款式3的Y型設計過高,在后續的改進中考慮降低它們的高度,避免活動中背帶與頸部摩擦。對背部來說,雙根背帶舒適度優于單根,背帶與彈性面料結合設計優于純背帶設計。

圖5 不同部位的舒適性主觀評分

4 結 論

本文根據消防員現實需求,優化設計滅火防護服背帶,通過客觀三維動作捕捉實驗和主觀感受實驗評價各款背帶的工效性,得到以下相關結論。

客觀上,穿著3款優化后背帶的肩關節靈活性和動作效率均優于原款,優化后的設計減輕了背帶結構對肩關節活動的限制,提高了作業效率,增強了肩部靈活性與舒適性。主觀上,3款優化后的背帶都表現出優于原款的活動靈活性,但款式3的整體舒適性低于原款。從具體部位來看,肩、頸部的舒適性需要更多關注。總體來說,款式1的改進效果最明顯,款式2次之,款式3有一定效果,但舒適性不佳。

滅火防護服是消防員的專職作業服,細微部位的改變將對實際作業產生影響。本文3款背帶在一定程度上改變了消防員的穿脫習慣,若予以應用需關注穿戴過程中的操作。尤其對于帶有卡扣設計的款式1,為不影響出勤速度,初步穿戴僅需將背帶和背心部分覆于肩背,之后上消防車調整著裝時再進行連接卡扣這個動作。

今后的研究應綜合考慮肢體活動性、熱濕舒適性等多方面因素,在面料的材料、應用部位、背帶的寬度等方面做出研究。同時,滅火防護服配件的改進需回歸整體工效性,使滅火防護服的設計與評價更加完善。