體衛融合的嬗變歷程

潘冬梅 隆承宏 敖燦 萬倫

(重慶交通大學體育部,重慶 400074)

2021 年8 月國務院頒發《全民健身計劃(2021—2025年)》,推進全民健身融合發展中強調“推動體衛融合探索建立體育和衛生健康等部門協同、全社會共同參與的運動促進健康模式。推動體衛融合服務機構向基層覆蓋延伸……推進體衛融合理論、科技和實踐創新,推廣常見慢性病運動干預項目和方法。推廣體衛融合發展典型經驗”[1]。首次提及到“體衛融合”這一概念,體衛融合也必將成為學術界研究的熱點問題,體衛融合與以往的體醫結合和體醫融合有什么本質區別和內在聯系?在閱讀文獻資料過程中,發現體醫結合和體醫融合等概念混淆不分和濫用的現狀,本文試圖對體醫結合、體醫融合和體衛融合嬗變歷程及其概念進行辨析闡述,厘清三者本質區別和內在聯系,以期為體衛融合理論研究提供借鑒和參考依據。

1 我國居民慢性病現狀

隨著人民生活水平提高,慢性病發病率呈逐年攀升的態勢。2006 年,我國城市居民前三位的死因順序水惡性腫瘤、腦血管疾病、心臟病,三種慢性疾病死亡人數占居民死亡人數的62.01%[2]。2012 年我國居民慢性疾病死亡人數占全部死亡人數的86.6%。體力活動不足已成為世界范圍內僅次于吸煙的第二大死亡原因[3]。2017 年2 月發布《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025 年)》指出“慢性病是嚴重威脅我國居民健康的一類疾病,已成為影響國家經濟社會發展的重大公共衛生問題”、“慢性病發病、患病和死亡人數不斷增多……”、“堅持預防為主”、“因慢性病死亡的比例也會持續增加”[4]。2019 年我國居民因慢性病導致的死亡人數占總死亡人數的88.5%,防控工作仍面臨巨大的挑戰[5]。

我國慢性病患者基數仍將不斷擴大,群眾慢性病疾病負擔日益沉重,同時因慢性病死亡的比例也會持續增加。加強慢性病防治工作,減輕慢性病醫療負擔勢在必行。目前貫穿健康促進理念是全球健身趨勢首要特征,我國健身趨勢存在健康促進理念欠缺特征[6]。主動運動促健康,從源頭上降低慢性病發病率是解決問題的關鍵所在,由以往以治病為重點轉向以預防為重點的防治工作也迫在眉睫。體醫融合是健康中國戰略和全民健身時代背景下調整體育和醫療資源供給平衡的創新路徑,是保障運動安全、有效、可持續進行的良好舉措,是科學鍛煉促進體質健康的重要保障[7]。

2 體醫結合、體醫融合和體衛融合政策文件

1995 年《全民健身計劃綱要》中指出“挖掘和整理我國傳統體育醫療、保健、康復等方面的寶貴遺產,發展民族、民間傳統體育”[8]。首次提到“我國傳統體育醫療”一詞。2010 年10 國務院發布《全民健身計劃(2011-2015 年)》提出“不斷創新體育健身新方式,積極開展新興的戶外運動,促進體育與文化、醫療、教育、旅游相融合”[9]。提出體育與醫療相融合的觀點,這一階段是體醫結合的萌芽狀態。

“第60 屆美國運動醫學年會暨第4 屆‘Exercise is Medicine’世界大會”于2013 年5 月在美國成功舉行,此次大會首次把運動定義成一種“藥物”即“A Drug Called Exercise”,同時大會達成共識“Exercise is Good Medicine”( 簡稱EIM)[10]。2016 年1 月,運動是良醫校園行動國際論壇在北京體育大學召開,開展“運動是良醫校園行動”(Exercise is Good Medicine on Campus,簡稱EIM-OC)項目[3]。2016 年6 月國務院印發《全民健身計劃(2016—2020 年)》提出“制定并實施運動促進健康科技行動計劃,推廣‘運動是良醫’等理念,提高全民健身方法和手段的科技含量”[11]。同年7 月,《體育產業發展“十三五”規劃》提出“要推動體醫結合,積極推廣覆蓋全生命周期的運動健康服務,積極推動體育場館開展健身服務、健康管理等體育經營服務”[12]。首次明確提出“體醫結合”。2016年10 月25,中共中央、國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》再次強調:“要加強體醫融合和非醫療健康干預,發布體育健身活動指南,建立完善針對不同人群、不同環境、不同身體狀況的運動處方庫,推動形成體醫結合的疾病管理與健康服務模式,發揮全民科學健身在健康促進、慢性病預防和康復等方面的積極作用”[13]。著重強調加強“體醫融合”和“體醫結合”,并指出是一種疾病管理與健康服務的模式。“體醫融合”這一概念第一次在中共中央國務院印發的文件出現。同年10 月28 日《國務院辦公廳關于加快發展健身休閑產業的指導意見》“推動體醫結合,加強科學健身指導,積極推廣覆蓋全生命周期的運動健康服務”[14]。由此可知,2016 年與體育相關的文件中“體醫結合”和“體醫融合”出現的頻率比較高,并且是兩詞并用的局面。

2017 年2 月國務院發布《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025 年)》強調“開展個性化健康干預,促進體醫融合,在有條件的機構開設運動指導門診,提供運動健康服務”[4]。促進體醫融合深度發展,建立“體醫融合”的健康服務模式。同年4 月,國家衛生計生委、體育總局、全國總工會等多個部門共同制定了《全民健康生活方式行動方案(2017-2025 年)》提出促進體醫融合,積極推進在公共衛生機構設立科學健身指導部門,積極倡導通過科學健身運動預防和促進疾病康復的知識和方法,在街道、鄉鎮開展健康促進服務試點,建立“體醫融合”的健康服務模式[15]。同年7 月國務院印發《國民營養計劃(2017-2030)》再次強調:構建體醫融合模式,發揮運動干預在營養相關慢性病預防和康復等方面的積極作用[16]。

2019 年9 月《國務院辦公廳關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》中指出“推動體醫融合發展,鼓勵醫院培養和引進運動康復師,開展運動促進健康指導,推動形成體醫融合的疾病管理和健康服務模式”[17]。

2021 年8 月國務院頒發《全民健身計劃(2021—2025年)》,首次提到“體衛融合”。同年10 月體育總局印發《“十四五”體育發展規劃》再次提到“推動全民健身與全民健康深度融合,建立運動促進健康新模式,建立體衛融合重點實驗室,完善運動處方庫”[18]。形成運動促健康的“大健康”觀。

2022 年3 月中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《關于構建更高水平的全民健身公共服務體系的意見》強調深化體衛融合,制定實施運動促進健康行動計劃。建立體衛融合重點實驗室。倡導“運動是良醫”理念[19]。

2016-2017 年是體醫結合和體醫融合相關文件頒發數量的高峰期,2017 年-2019 年間的國家印發文件中只出現“體醫融合”,雖沒有明確地解釋其概念和內涵,卻清晰的界定體醫融合是一種疾病管理和健康服務模式。截止到2021 年,政策文件中沒有再提及“體醫結合”和“體醫融合”,取而代之的是“體衛融合”。體醫結合、體醫融合和體衛融合是不同時期歷史產物,三者是層層遞進的,是國家順應時代發展需求而頒布的相應政策,政策文件體現了時代性和科學性,符合社會需求,為全民運動促健康服務提供政策扶持保駕護航。任務定位注重預防優先,體醫融合相關政策的任務定位準確,體現了防治結合、重在預防的現代醫學理念,與大眾慢性病高發等健康問題相符,體醫融合作為緩解慢性病壓力的有效手段予以重視[20]。

3 體醫結合和體醫融合概念界定

國家政策文件中雖然多次提到體醫結合和體醫融合,但是對于兩者的概念沒有給出明確的界定。從目前研究現狀來看,諸多學者對于體醫結合和體醫融合中關于“體”和“醫”范疇界定沒有形成統一。一是認為體育與醫學(結)融合。劉海平[21]等認為“體醫融合”是體育與醫學兩門學科有機融合,綜合應用醫學嚴謹的思路和方法指導體育運動更加科學合理促健康,發揮“體醫融合”促健康和健康干預作用[3]。

二是認為體育與醫療(結)融合。葛智斌[22]提出“體醫結合”是體育與醫療的有機融合,是體育防病促健康的新理念。于洪軍等[23]認為“體醫融合”是體育系統和醫療衛生系統的有形資源和無形資源的有效整合,是服務模式和服務過程。戴紅磊等[24]指出“體醫融合”是將全民健身運動與健康醫療服務有機融合,從而構建體醫融合的慢病康復管理體系,對全民進行健康管理,實現健康促進和健康中國的目標。向宇宏,李承偉[25]認為所謂“體醫融合”,就是在“醫療”的概念中加入了體育元素。陳溢認為“體醫融合”是體育與醫療兩個成熟的理論體系融合成新體系的過程,包括技術、理念、策略、價值和資源上的融合[26]。韓磊磊等認為體醫融合是一種服務模式。體醫融合作為融合的一個下位概念,其概念內涵需要在融合的范疇下解讀。體醫融合是為了更好地服務人的身體健康,體育領域和醫療領域在相關的知識、技術等元素相互配合、相互補充、相互促動,實現體育領域和醫療領域的服務或產品統一體的過程[27]。黃晶[28]等提出“體醫融合”是通過體育科學和醫療衛生理論、技術和方法的相互滲透和共同作用,將運動健康促進應用于疾病預防、治療和康復的全過程。

三是認為體育與醫學和醫療均有(結)融合。葉春明等[29]指出“體醫結合”在“大健康”理念下體育和醫學的融合,包括康復醫學、運動醫學、保健體育、健康管理學等,兩者相互補充,相互促進。運用醫療介入和醫療手段對疾病防治、健康人群和亞健康人群進行體育干預、監督和評價。李璟圓[30],周信德等[31]認為“體醫融合”是體育運動的方式方法與現代醫學理念和技術方法有機結合,將體育健身功能與醫療康復功能高度融合,在醫療的各環節中科學地、有方法地融入體育元素,本質是實現體育學、醫學、保健學等多學科的有機融合。體醫融合路徑是一個關于體育與醫療在“理念、技術、業務、產業”四個方面不斷走向融合的動態發展過程,體醫融合是促進人類健康的新理念和新模式。

王興一等認為體醫融合久是以“體育+ 衛生”等政府部門協同為基礎,在政策指導和監管下調動體、醫等資源,開展的促進大眾健康的實踐活動[20]。提出體醫融合中的“醫”從“醫”跳脫出來,直接提升到“衛生”的層面。

綜上所述,體醫結合和體醫融合是為健康促進服務,是一種健康干預模式。體醫結合和體醫融合中“醫”的范疇和側重點各有異同,“醫”的界定目前沒有統一的定論,“醫學”和“醫療”各有側重,有的側重醫學系統理論研究,有的側重醫療系統實踐操作,對于同一概念側重點不同,導致最終的研究結果也會截然不同。作者認為,體醫融合既有前期體育學與醫學的學科理論知識的融合以期培養體醫融合型人才,更有后期體育運動與醫療系統的融合服務于預防和治療達到促健康目的。從人才培養方面講,需要前期學校教育或短期培訓課程培養,合格后再到實際運用體醫融合知識進行醫學診斷和運動干預治療。這一過程完成需要上有政府政策扶持,中有教育部門或培訓機構的培養,下有醫療機構的實施運用,三者層層遞進不可分割,是一個自上而下連貫的系統工程,而非一蹴而就。其次,關于體醫結合和體醫融合,二者是隨時代發展而隨之產生的,具有較強的時代性特征和歷史意義,但通過查閱文獻作者發現,已有的研究中存在混用和濫用“體醫結合”和“體醫融合”的局面,研究結果就比較容易發生歧義或誤解。

4 體醫結合、體醫融合和體衛融合

4.1 體醫結合和體醫融合

結合是簡單地連接、拼湊和拼接在一起。融合是相互交叉相互交融合成一體,形成你中有我,我中有你的密不可分的狀態,聯系更深刻,關系更融洽。體醫結合,從字面上理解就是體育與醫學(療)的結合,二者還是兩個獨立的個體,體醫融合則是體育與醫學(療)融合為一體。體醫結合與體醫融合的本質區別是體育與醫學(療)關聯程度的異同。“體醫結合”是“體醫融合”的前提和基礎,“體醫融合”是“體醫結合”的升華和結果;實現“體醫結合”至“體醫融合”的關鍵因素是“體醫融合”核心思想的建立、體育部門與醫療部門結合程度、“體醫融合”人才的數量與質量、運動處方資源數據庫的建立[32]。體醫結合是萌芽和初始階段,體醫融合是體醫結合的發展和進步,體醫融合是體醫結合順應時代發展的歷史產物,體現“體”和“醫”全方位多層次更深度的融合成一體。

4.2 體醫融合和體衛融合

體醫融合和體衛融合,雖然只有一字只差,但內涵和意義卻發生天壤之別。《現代漢語大詞典》中“醫療”指疾病的治療或治療疾病的器械;《辭海》中“醫學”是指研究人類生命過程以及防治疾病、保護健康的科學體系;《辭海》中“衛生”的釋義是:社會和個人為增進人體健康,預防疾病,創造合乎生理要求的生產環境、生活條件所采取的措施。“衛生”猶養生,“養生”亦稱“攝生”“治生”“攝養”“衛生”。養護人的生命,以保身心健康和延年益壽的措施。

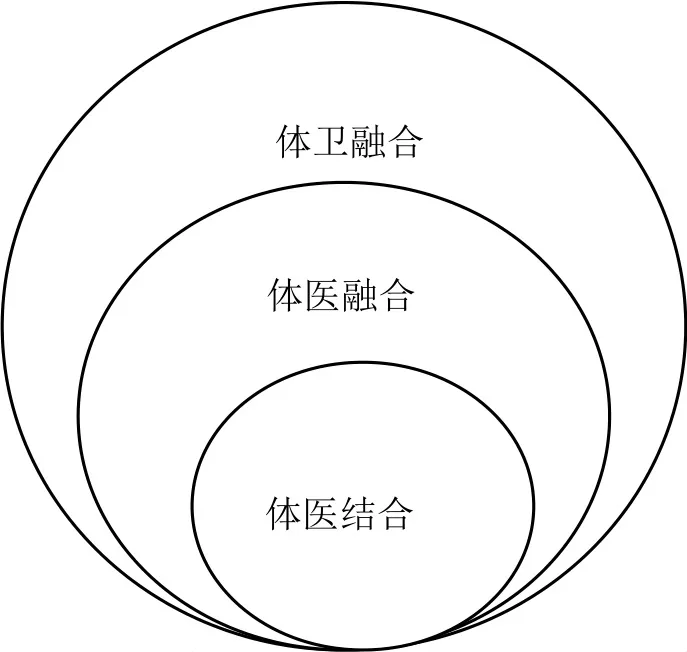

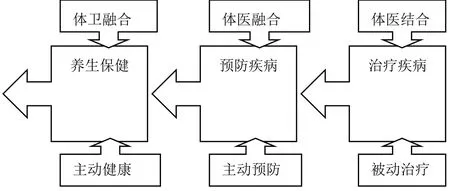

由此可知,“醫療”重在醫治和治療,“醫學”是包括醫療但不局限于此的更大范疇的科學,醫療是醫學保護和增進人類健康的手段方式之一,衛生是更宏觀的角度出發,不僅含有增進健康預防疾病,而且包含“養生”、“攝生”等。“醫”的重心是被動治療和主動預防,而“衛”則是主動健康,重在通過體育運動達到養生保健的目的,體現了全民健身的主動性和積極性。體育功能關口前移,不僅要“治未病”更要主動“促健康”。體醫結合是重治療,輕預防,體醫融合輕治療,重預防,體衛融合則是重預防,促健康。從體醫結合、體醫融合到體衛融合,重心逐漸改變,由以往的被動防守逐漸轉為現在的主動出擊、主動干預、主動健康。體現文件跟隨時代進步不斷發生改變,符合潮流,同時具有導向性作用。郭建軍提出,從“體醫融合”到“體衛融合”,從“醫”到“衛”,一個字的變化卻蘊含了一種理念和思路的升華,前者更集中在“被動醫療”,而后者則強調“主動健康”。體衛融合是全方位的融合,是體醫融合的范疇的擴大和進階(圖1 和圖2)。

圖1 體醫結合、體醫融合和體衛融合關系圖

圖2 體育功能關口前移和健身動機圖

體醫結合和體醫融合,歸根結底離不開“醫”,個體是屬于被“醫”一方。而體衛融合是主動衛生,主動養生,主動健康,將疾病扼殺在萌芽之前,關口前移,以主動運動促健康為主,預防為輔,掌握主動權,體現“我運動,我健康”的積極態度,彰顯了全民主動科學運動促健康養生意識和觀念的轉變,更是“Exercise is Medicine”理念的升華和再創造,也為“健康中國2030”國家戰略全民健身和建設健康中國的實現夯實基礎。