基于DOK理論促進學生深度學習的實踐探索

張殿彩

[摘 要]文章首先分析了DOK理論,然后論述“被動運輸”教學案例,指明教師可設計不同思維層級的學習任務群、學習活動群來推動學生的深度學習,以期為高中生物教師促進學生深度學習提供思路。

[關鍵詞]DOK理論;深度學習;被動運輸

[中圖分類號]? ? G633.91? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2023)23-0076-03

深度學習是以發展學生核心素養為目標的學習,是基于理解的學習,是以問題解決為目的的學習。如何促進學生深度學習,是當前課堂教學改革中一線教師面臨的難題。美國教育評價專家諾曼·韋伯提出的“知識深度模型”(簡稱“DOK理論”)成為美國K-12教育領域推動學生深度學習、培養學生高階思維的重要教學設計工具。本文以“被動運輸”教學為例,指明可基于DOK理論設計不同思維層級的學習任務群、學習活動群來推動學生的深度學習,以期為高中生物教師促進學生深度學習提供思路。

一、DOK理論分析

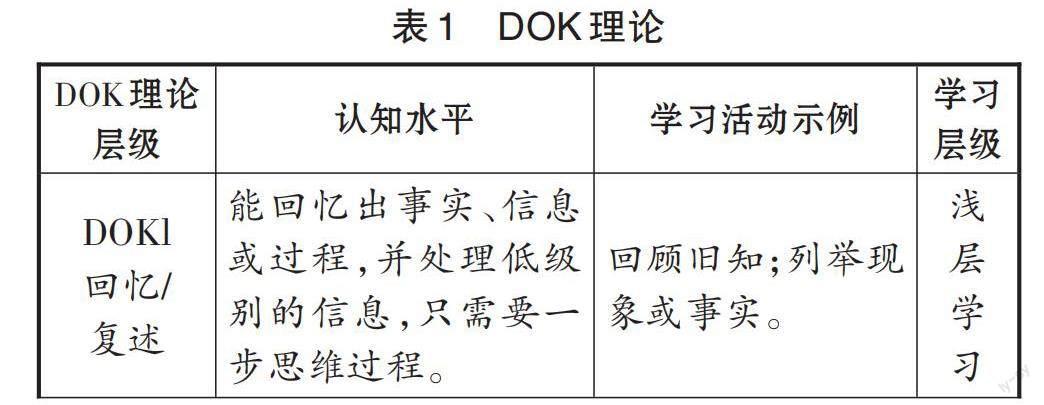

DOK 理論將學生的認知水平劃分為回憶/復述(DOK1)、技能/概念(DOK2)、策略性思維(DOK3)、拓展性思維(DOK4)四個層級(見表1)。其中DOK3、DOK4被認為是深度學習層面的基本能力。需要指出的是,與DOK層級關聯的深度學習指的是思維的復雜程度,而不是知識的難度。學生的思維活動是一個由簡單到復雜的過程,學生掌握的知識技能不斷增多,其認知水平和思維能力也在不斷提高,也就有了從淺層學習到深度學習的過渡。而DOK理論的四個層級為課堂教學中學生由淺層學習向深度學習邁進的階段劃分提供了理論借鑒。將DOK理論應用于課堂教學中,通過啟動不同層級的學習活動,可推動學生從低階思維邁向高階思維,實現深度學習。

二、基于DOK理論促進學生深度學習的教學探索

(一)基于DOK理論的教學設計思路

基于 DOK 理論促進學生深度學習的教學,指向學生學科核心素養的培養,需要教師立足真實的情境,設計具有挑戰性的思維層級不同的學習任務群和學習活動群。因此具體教學設計思路是:立足學科核心素養目標進行教學設計—基于知識、能力,依據DOK4(或DOK3)設計具有挑戰性的大任務—依托DOK理論的四個層級細化教學目標并將其轉化成可評價的學習目標—基于大任務設計學習任務,引導學生開展相應的學習活動,并將評價貫穿教學實踐始終。

“被動運輸”是人教版(2019)高中生物學必修1第4章的內容,本節包含高中生物學第一個真正意義上的探究實踐活動,是培養學生科學思維和科學探究能力的好素材。通過分析課程標準的內容,明確了兩個次位概念中“舉例說明”的內容均是為了“闡明質膜具有選擇透過性”,本節對應的各概念之間的關系如圖1所示。本節分2課時完成教學,第1課時的內容涵蓋滲透作用發生的條件、水分進出動物細胞的原理和植物細胞吸水和失水的實驗探究,第2課時對第1課時探究實踐的結果進行分析、拓展,引發對被動運輸的探究,建構被動運輸的概念。

(二)基于DOK理論的教學設計

教師依托DOK理論分析本節的學習目標,設計相應的學習活動,引導學生進行深度學習。本節與DOK理論對應的學習活動設計如表2所示。

(三)基于DOK理論的教學實踐

深度學習是指在教師的引領下,學生積極完成具有挑戰性的學習任務,并體驗成功、獲得終身發展的有意義的學習過程。要引導學生進行深度學習,教師要基于DOK理論給學生提供具有挑戰性的任務,并實現“高難度”和“高速度”教學,促使學生合作探究,發展學科核心素養。

1.直觀演示實驗,激發探索興趣(DOK1水平)

教師播放簡化的小液流法測定植物水勢的實驗視頻:將洋蔥表皮組織分別放在0.3 g/mL(甲)和0.15 g/mL(乙)的蔗糖溶液中,一段時間后向甲、乙蔗糖溶液中滴加一滴0.1%的甲烯藍,接著各取一滴甲、乙蔗糖溶液分別滴入0.3 g /mL(丙)的蔗糖溶液和0.15 g/mL(丁)的蔗糖溶液中,觀察液滴在丙、丁蔗糖溶液中的變化。

策略分析:深度學習強調“聯想與結構”,既要喚醒學生的已有經驗,讓新知識的學習具備生長的根基,又要把具有難度的學習與學生的已有經驗進行聯結。因此,教師在進行情境創設或新課導入時,可以將設計的起點定在DOK1水平上,借助學生熟悉的情境引發學生深度思考。如本節課展示的小液流實驗,實驗過程及實驗現象簡潔、直觀,“液滴上升/下降說明了什么?”學生在好奇心的驅使下開始分析實驗現象,進入本節課的科學探究,教師乘機引導學生提出自己的推測或假設。

2.合作探究,親歷探索實踐(DOK2、DOK3水平)

本節課的“探究·實踐”欄目中展示的是高中生物學的第一個探究性實驗。學生模仿教材實驗進行實驗操作、記錄實驗結果屬于DOK1水平,但是設計探究實驗方案,并與小組成員交流、改進實驗方案屬于DOK3水平。學生要完成DOK3水平的任務有一定的難度,教師可設置梯度問題作為支架引領學生思考探究:①如何直觀觀察細胞的失水和吸水?②細胞在什么環境中會失水,又在什么環境中會吸水?③該實驗是否需要對照組?教師要注重學生的“活動與體驗”,以小組合作的方式引導學生進行實踐探究,引領學生親歷“模仿實驗—設計改進實驗—記錄實驗結果—分析實驗結論”的過程。本節課中,驗證推測并解釋實驗現象,對學生來說思維跨度較大,教師應適當設置問題串引導學生思考。

問題1:觀察滲透現象,總結發生滲透作用的必備條件是什么。

問題2:如何理解動物細胞是一個滲透系統?

問題3:運用類比推理對“質壁分離”實驗現象做出解釋。

策略分析:對于屬于DOK1和DOK2 水平的學習活動,教師應給予學生充足的時間,并引導學生自主完成。學生只有親身經歷知識的發現、發展過程,成為學習活動的主體,才能全身心地體驗知識的內涵和意義,才能體會科學探究的本質。而對于屬于DOK3水平的學習活動,如實驗結果的分析、實驗現象的解釋等,教師可設置問題串引導學生思考,幫助學生實現從“獲取知識”到“應用知識”的轉變。

3.分析科學史中的實驗,構建被動運輸概念(DOK3水平)

科學史是引領學生深度學習的重要載體,教師展示科學史中的實驗結果(如圖2),設計問題串引導學生進行分析并嘗試提出自己的問題,如人工膜和生物膜的結構有哪些不同?通透性相同的物質在人工膜和生物膜上是通過什么方式進出的?水分子在人工膜和生物膜上的通透性不同,可能是什么原因?嘗試提出你的假設。

在學生討論、分享自己設計的實驗方案之后,教師引入科學史資料,引導學生對比自己設計的實驗和科學史中的實驗,結合科學家真實的實驗結果,得出結論“水分子進出生物膜需要借助蛋白質”,并構建被動運輸的概念。

科學史資料:1988年至1991年間,科學家彼得·阿格雷在分離純化紅細胞膜上的蛋白質時,發現跨膜蛋白A在吸水能力很強的細胞中含量特別高。彼得·阿格雷為了研究跨膜蛋白A的功能,選用細胞膜中缺乏A蛋白的非洲爪蟾卵母細胞進行實驗(見表3)

策略分析:屬于DOK 3水平的學習活動,需要學生具備相應的知識結構以及邏輯推理能力,能分析實驗結果并提出自己的問題或假設,需要學生進行多步思維。問題串的設置為學生的思考指明方向,并能引領學生設計實驗驗證自己的假設。本環節的設計既能利用科學史發展學生的科學思維,又能借助科學史給學生提供科學探究的機會。

4.聯系實踐,拓展思考(DOK4水平)

教師給學生布置真實學習任務:某濱海城市,欲沿海濱線開發規劃休閑公園,該區土壤鹽堿化嚴重,植被綠化有一定困難,請嘗試通過與同學合作探究,為該公園的綠化選擇若干耐鹽堿的植物。

策略分析:學科核心素養的實質是把所學的學科知識及技能應用于解決實際生活中的問題的能力和品格。真實的學習任務可以引領學生將課本知識應用在生產實踐中,而在知識應用過程中學生又必將發現新的問題,由此既能促進學生進行深度學習,又能有效培養學生的學科核心素養。

三、教學思考

深度學習的過程就是“讓學習真正發生”。教師的引導作用體現在將難以理解的概念轉化為一系列學生憑借現有能力能夠獨立完成的活動,使學生能夠在活動中探究、理解、應用生物學概念,發展學科核心素養。本次教學,教師基于DOK理論考慮學習目標如何與學習內容達成一致,思考如何遵循學生的認知規律設計具有挑戰性的任務,以培養學生的科學思維并及時得到教學反饋,從而引領學生的認知水平達到DOK4層級。教師設計了階梯式的教學活動,并按照“觀察現象—提出問題—做出推測—進行探究—得出結論—應用遷移”流程,讓學生在體驗中對生物學原理與生活實踐之間的關系有一定的認識。與傳統的教學模式相比,基于DOK理論的教學以學科知識為載體,以DOK4級的學習目標為引領,培養學生的高階思維。教師對學生的學習活動進行DOK層級劃分,也是在對自己的教學活動設計進行評價。在課堂上直觀地看到學生的活動完成情況,及時得到教學反饋,有利于教師實現教學評一致性。本次教學的嘗試和實踐有助于教師的課堂教學從“知識教學”轉向“素養教學”。可以說,基于DOK理論的教學實踐是促進學生深度學習的一種有效途徑。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 韋伯,張雨強.判斷評價與課程標準一致性的若干問題[J].比較教育研究,2011(12):83-89.

[2]? 謝幼如,黎佳.智能時代基于深度學習的課堂教學設計[J].電化教育研究,2020(5):73-80.

[3]? 葉冬連,胡國慶,葉鵬飛.面向核心素養發展的課堂深度學習設計與實踐:基于知識深度模型的視角[J].現代教育技術,2019(12):35-40.

[4]? 黃愛霞.小液流法測定植物水勢的原理及注意事項[J].中學生物教學,2011(12):32.

(責任編輯 黃春香)