柳暗花明又一村

徐向林

農為邦本,本固邦寧。黨的十八大以來,江蘇扎實推動“三農”工作,鄉村面貌和農村民生持續改善,鄉村振興實現良好開局。

農業更強了。江蘇作為傳統的“魚米之鄉”,以占全國1.1%的國土、3.4%的耕地,生產全國5.5%的糧食、7.6%的蔬菜、3.4%的肉類、6.9%的禽蛋和7.4%的水產品。

鄉村更美了。江蘇加快建設生態宜居美麗鄉村,新建成綠美村莊505個,累計建成融山水、田園、產業、鄉愁于一體的省級特色田園鄉村446個,初步呈現田園鄉村與繁華都市交相輝映、美美與共、城鄉融合的生動圖景。

農民更富了。2022年,江蘇農民人均可支配收入28486元,較2012年增長237%,城鄉居民收入比縮小到2.11:1,是全國城鄉收入差距最小的省份之一。全省農村集體資產規模超過4000億元,村均集體經營性收入突破200萬元。村民富、村莊富,共同富裕的美好愿景正在江蘇大地逐步變成實景。

藏糧于地

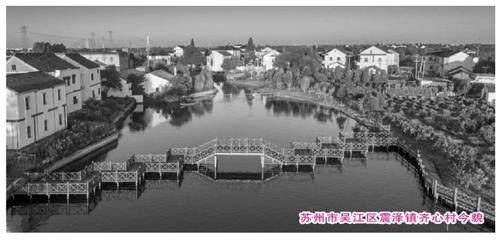

秋風四起,又是蘇州市吳江區震澤鎮齊心村“長漾大米”的豐收時節。

蘇湖熟,天下足。蘇南,亙古至今為魚米之鄉、富庶之地。改革開放以來,鄉鎮工業在蘇南地區率先崛起,蘇南農村演繹了無數“村村點火、處處工廠”的傳奇。在工業化、城鎮化的大背景下,農民紛紛進廠打工,大量耕地一度荒廢。

無工不富,無農不穩。在工業文明風生水起之際,蘇南農民也逐漸清醒地認識到:“農業穩”是“工業富、商業活”的基礎。因此,以齊心村為代表的蘇南傳統農業村,走出了一條與工業強村截然不同的路徑——向土地要糧食,向農業要財富。

時光回轉到2009年。當時,齊心村的大量村民尤其是青壯年,放下耕地,走進村外的工廠打工,沒有工業基礎的齊心村幾乎成了“空心村”,耕地拋荒率近30%。時任齊心村黨委書記魏建良為改變現狀,帶領村黨委一班人認真調研思考,積極尋找“破題之鑰”。

很快,這把鑰匙找到了—隨著農村人口不斷向城市轉移,以及農業機械化的飛速發展,“小田”變“大田”是大勢所趨、時代必然。長期以來,“巴掌田”“斗笠田”“皮帶田”在廣袤的農村遍地開花,要把這些“小田”并攏為適宜于機械化作業的“大田”,推進農村土地經營權流轉是最為有效的途徑。

基于這一思考,2009年齊心村在全省率先啟動整村土地流轉工作,成立了糧食生產合作社,將村里1441畝農田集中起來耕種,村民以流轉的責任田八股分紅,每畝農田的流轉收入1000元,每年流轉收人140余萬元。

土地流轉,驅動齊心村發生了田之蝶變。一方面,農業機械化代替了人工勞作;另一方面,握指成拳打造出“長漾大米”品牌,圍繞這一農業品牌,衍生出長漾果品、長漾香酒等周邊農業產業,拓寬了農民靠地增收的門路。“長漾大米”獲評蘇州優質大米金獎,并經中國綠色食品發展中心審核認定為綠色食品A級產品。

土地流轉帶來的另一大明顯變化,就是解放了大量的農村勞動力。針對閑置下來的富余勞動力,齊心村于2021年初成立了勞務合作社,推進各種業態的幫工幫作,用村民的“農閑時間”換取“掙錢空間”。經過一年多運作,社員增至65戶175人,月人均增加收入3000余元。

2022年,齊心村村民人均收入4.5萬元,是2009年土地流轉時的7.15倍。村集體可支配收入也由2009年的75萬元增加至1000余萬元,為美麗鄉村建設打下了堅實的基礎。

齊心村找出的“破題之鑰”,也正是江蘇全省“穩農業”必先“穩耕地”的答卷。江蘇在實施鄉村振興戰略中,始終把“穩耕地”放在“穩農業”的置頂項。黨的十八大以來,先后出臺《關于進一步加強耕地保護和改進占補平衡的實施意見》《江蘇省設區市政府耕地保護責任目標考核辦法》等文件,不斷健全耕地保護制度,嚴守耕地保護紅線,采取“長牙齒”的耕地保護措施,堅決遏制耕地“非農化”、基本農田“非糧化”。嚴格執行國家“占一補一、占優補優、占水田補水田”等要求,在全國率先推出并堅持實施“先補后占”措施,不斷完善占補平衡管理,僅“十三五”期間,全省就新增耕地面積近100萬畝,為實施“藏糧于地”夯實了牢固的根基。

東林村是太倉市城廂鎮的一個行政村,全村耕地面積4400畝,共有農戶768戶,在冊人口2714人。該村人均耕地面積只有1.6畝,是典型的地少人多的鄉村。如何在有限的土地資源上“生金”?東林村通過土地經營權流轉,集中全村勞動力和土地成立了勞務合作社、合作農場等,一步步摸索,走上了循環農業的發展道路。

在東林村,有一半的耕地專門用于水稻種植。如何增加稻田收益?東林村的做法首先是在人力成本上做減法,將這2200畝稻田交由10名新型職業農民來打理。

僅這10個人,能忙得過來?該村28歲的新型職業農民高健答道:“通過農業現代化的手段,完全忙得過來。比如播撒農藥,原先一個農民一天忙下來,大概只能播撒農藥10到20畝,但無人機一次加藥10升水就可以播撒在8到10畝左右,我一天下來可以撒到200畝至400畝。而且,無人機作業全程安全,省水、省藥,還不會破壞農作物。”

種田成本降下來,農田收入漲上去。據測算,東林村在“大田”推進農業機械化后,畝均產值由過去的不到2500元,迅速提高到現在的5000元。僅此一項,2200畝稻田每年可增收550萬元,人均增收2000余元。

與此同時,“小田變大田”也成為江蘇鄉村振興中的“大合唱”。2023年中央1號文件發布,鹽城市亭湖區農村改革創新實踐“小田變大田”經驗做法被納入其中。黃尖鎮黃尖居委會是亭湖區“小田變大田”第一批改革試點村,于2020年12月份整村改革推進結束。全村6129畝農田,共流轉了5300畝,農民每年增加收益600多萬元。在“小田變大田”助力下,鹽城糧食總產量逐年增長,2022年達715.81萬噸,是長三角農業總產值唯一突破千億元的中心城市。

如今,縱覽江蘇大地,土地流轉動作頻仍、蔚為壯觀,昔日阡陌縱橫的“小田”,變成了廣袤遼闊的“大田”,一眼望去,碧野平疇田成方、路成行、渠成網,青山在前,溝河縱橫,白云掠影,“希望的田野上”生機勃勃。

在“小田”變“大田”的基礎上,江蘇因勢利導、因地制宜,推進高標準農田改造,每年投入改造資金35億元,新建高標準農田300萬畝以上。經過多年持續改造,江蘇在全面完成國家下達的5844萬畝永久基本農田劃定任務的基礎上,累計建成高標準農田4600萬畝,為全省農業生產的專業化、集約化、機械化鋪平了道路。

藏糧于技

盛夏時節,南通啟東市南陽鎮佐鶴村農旺家庭農場的1000畝稻田稻苗青青,9萬畝稻田讓啟東處處綠浪涌動。這樣的場景在以前是“異想天開”。

當年,啟東農村因土壤“犟黃泥”漏水特性,難以長成豐收稻田。當地深入實施“藏糧于技”戰略,從品種繁雜到好米當家,從低產低效到高產豐收,從引進大米到自給有余,從成功試種到全面推開……短短8年間,啟東借助農業科技的進步,馴服了“犟黃泥”,建成了“米糧倉”,一躍而成國內水稻擴種面積最多的縣市。2021年,啟東稻谷平均畝產由過去不足800斤躍升至1050斤,相較于傳統豆麥旱作模式,畝均增收500多元。

種子是農業的“芯片”,也是實施“藏糧于技”的重中之重。為加強種業“卡脖子”技術攻關,近10年來,江蘇充分發揮農業科技創新實力較強的優勢,加強農業科技研究和科技成果轉化應用,共選育主要農作物新品種600多個,其中有17個水稻品種被列入農業農村部超級稻名錄、占全國的1/8,良種對糧食增產貢獻率超過45%。全省農業科技進步貢獻率達70.9%,高于全國平均水平近10個百分點。農業科技的自立自強,讓江蘇在有限的土地上,生產出更多更好的農產品,稻麥畝產水平全國領先。2021年,江蘇啟動種業振興“揭榜掛帥”項目,鼓勵省內種業企業、高校科研院所開展合作,對核心種源進行優異功能基因挖掘和生物育種核心技術研究,初步建立了種業產學研合作攻關機制。借助科教資源優勢,加強關鍵核心技術攻關,努力培育更多具有自主知識產權的優良品種,為種業振興展現擔當作為。

種業“芯片”的打造,成為糧食穩產增產的關鍵要素。金秋時節,走進鹽城市阜寧縣郭墅鎮劉李村的種植基地,5000多畝秋糧長勢喜人,豐收在望。該基地負責人介紹,在好種子的加持下,一穗高產水稻的稻粒能夠達到130到140粒,比普通水稻高出10粒左右,平均畝產量比該縣平均產量增加了70公斤左右,而且品質也更好。

南京市江寧區應用最新的種業“芯片”,在淳化、湖熟及秣陵3個街道分別建設100畝以上的“優質稻米示范基地”,基地內稻米種植全過程不使用化學農藥、化肥,使產品關鍵指標達到有機食品標準。示范區每畝產量可達800斤左右,大米的市場價每斤可達15元-20元,測算下來,一畝稻田產值超出1萬元,這是普通種植方式的5倍左右。

一粒種子可以改變一個世界。江蘇沿海擁有大量的灘涂資源,長期以來,灘涂土壤因重鹽重堿,無法種植水稻。為充分利用灘涂資源,江蘇沿海地區與袁隆平“海水稻”團隊進行合作,嘗試耐鹽水稻種植。南通市如東縣拼茶方凌墾區作為東部濱海鹽堿地類型,土壤含鹽量在2‰至6‰之間,是江蘇首個入選的耐鹽水稻試驗示范種植基地。經過稻種的不斷改良,示范種植大獲成功,產量不斷突破。

2020年4月,江蘇袁品力聯農業科技有限公司與國家雜交水稻工程技術研究中心達成協議,引進該中心“超優千號”“叁優一號”種子,在南通、鹽城等沿海地區開展耐鹽水稻綠色高產攻關試驗。試驗中,科研團隊聯合院校專家協同攻關,試驗示范取得重大突破,經全國權威專家實地機收測產,平均畝產達802.9公斤,創造了我國鹽堿地水稻單產最高紀錄。目前,全省已在沿海灘涂種植耐鹽水稻100萬畝左右。其中,土壤鹽分濃度3%.以下、畝產超過600公斤的種植面積約20萬畝,畝產達400-500公斤的種植面積約70萬畝。

鄉村如畫

蓮葉田田,荷影綽綽。仲夏時節,如皋市城北街道平園池村的千畝荷塘進入最佳觀賞期。

“采蓮南塘秋,蓮花過人頭。低頭弄蓮子,蓮子清如水。”南朝樂府民歌《西洲曲》描繪的這幅美景,不僅在如今的平園池村變成現實,更為可喜的是,“荷花經濟”也變成當地村民的“聚寶產業”。

平園池村河塘密布,水資源豐富。長期以來,當地人一直有廣泛栽種蓮藕的傳統。該村以此為基礎,以“文+農+旅”的深度融合為理念,因地制宜發揮當地資源稟賦優勢,巧做蓮藕文章,引進百余種觀賞型荷花,配套建設道路、木棧道、觀景臺等硬件設施,將閑置的水塘打造成游人如織的千畝生態藕池文化園,形成集“風景、鮮花、蓮蓬、蓮子、荷葉茶”等于一體的生態產業鏈。村里“長”出了400多畝盆景農場、230多畝觀光采摘園、23個農民專業合作社和家庭農場。從旅游觀光到荷藕產業和套養甲魚700畝,從傳統農業村變身勝跡遍布、百業興旺的“網紅鄉村”,在四季有景的平園池村,800多名村民捧上了“旅游飯碗”。

每逢周六、周日,是南京西南角的高淳藍溪村“鄉村房東”楊婷最忙碌的日子。2010年,20多歲的楊婷因“留在村里沒有發展機會,種地更不行”而跟農村的大多年輕人一樣外出打工。前些年,藍溪村的鄉村旅游悄然火了起來,楊婷看出了商機,她與丈夫商量后拿出全部積蓄,回到藍溪村石墻圍自然村創辦農家樂。

楊婷的決策當然是有依據的。藍溪村緊靠國內首座“國際慢城”椏溪,他們開始認真思考如何近水樓臺先得月,依托“慢城”衛星村優勢體現“慢”價值。于是,藍溪村組織了村級招商隊。

通過鄉賢的引薦“招凰引鳳”,很快,第一家想在藍溪發展總部經濟的醫療器械公司被成功引進。緊隨其后,符合藍溪村開發方向的旅游專業企業、農業休閑觀光公司也被紛紛吸引了進來。

正是在全村招商的大環境下,楊婷回村創業。“沒想到,農家樂一辦就火,后來我就從農家樂發展到做民宿。”楊婷清楚記得,從農家樂做到民宿,生意一直火熱。

2019年,藍溪村與南京市總工會共建職工療養基地,更讓藍溪人插翅添翼。“從山村農家樂到田園民宿村,從美食一條街到游購娛一體化,從村集體增收到全村共享發展成果……藍溪村農旅融合發展經歷了從‘1.0到‘2.0的版本蝶變。”談及打造“慢村”快跑的十年,村黨總支書記張波打開了話匣子,該村深入推進的農旅融合、總部經濟、土地流轉承包、門面出租等,使得藍溪村的經濟曲線連年上揚——截至2022年底,全村共有農家樂81戶、民宿60戶,帶動農民就業530多人,村集體收入達到180萬元。

清水蜿蜒,道路平整,綠樹成蔭,萬花掩映。走進江蘇鄉村,處處美景如畫。江蘇已累計公布了439個省級傳統村落和540個省級特色田園鄉村,其中,省級特色田園鄉村實現了76個涉農縣(市、區)全覆蓋。蘇州市吳中區被確定為國家首批傳統村落集中連片保護利用示范縣。

2022年9月,江蘇省住房和城鄉建設廳召開江蘇省美麗田園鄉村游賞指南推廣新聞發布會,發布了“煙波古渡”“森海逸趣”“果荷飄香”等30條“江蘇省美麗田園鄉村游賞線路”,供廣大游客參考借鑒。緊隨其后,江蘇省美麗田園鄉村游賞線路發布。點開“江蘇美麗田園鄉村游賞指南”微信小程序,即可瀏覽各種鄉村游線路、游線地圖及游線列表,還可查看村莊介紹、收聽語音講解、使用一鍵導航,查詢周邊景點、農家樂、酒店民宿等配套設施等,真正讓游客從“指尖”游進“鄉村”。

忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。在啟航中國式現代化建設的新征程中,江蘇持續沿著“高質量發展、高水平循環、高技術引領、高成長收入、高品質生活、高效能治理和加快形成新型工農城鄉關系”的規劃目標和路徑,一步一個腳印,把發展藍圖變成美好現實。

(責任編輯:時攀)