乳腺癌診斷中血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 的應用效果分析

盧 昭,丁小弟,武蓓蓓

(隴南市第一人民醫院醫學檢驗科,甘肅 隴南 746000)

乳腺癌是乳腺上皮組織發生的惡性腫瘤疾病,在女性群體發病率較高,有資料報道稱,女性惡性腫瘤發病率排行中,宮頸癌居于首位,乳腺癌居于第二位,是危害女性健康的主要惡性腫瘤疾病之一[1]。目前相關研究尚未闡明乳腺癌發生的機制,而通常認為乳腺癌的發生,受到多種因素的影響,包括遺傳、病毒感染、慢性炎癥浸潤等。早期診斷乳腺癌有利于減輕對患者的傷害,延長患者的生存周期,提升其生存質量。但臨床實踐發現,由于乳腺癌早期無明顯特異性癥狀,大多數患者的確診時,已經發展到中晚期,部分患者喪失手術治療機會,預后較差[2]。因此尋求更為高效精準的乳腺癌診斷方法,顯得尤為重要。在對乳腺癌進行診斷時,病理檢查為“金標準”,但其會造成檢查創傷,且費用高昂,患者接受度低,在乳腺癌篩查中應用受限。血清腫瘤標志物取材難度低,檢查速度快,費用較低,可重復性檢測,患者接受度高。相關研究報道顯示,癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 為臨床常用的血清腫瘤標志物,在乳腺癌診斷中均起到一定的診斷效果[3]。癌胚抗原在乳腺癌診斷中較為常用,其為一種非特異性腫瘤標志物,在健康人群肝、胰腺組織中有少量表達,但乳腺癌患者中通常呈高表達[4]。糖類抗原125、糖類抗原153 均為糖類抗原類腫瘤標志物,均能夠在不同腫瘤中呈現升高,且還能夠對乳腺癌的復發、轉移進行監測,判斷患者預后情況[5-6]。基于此,本研究回顧性分析了120 例乳腺疾病患者的臨床資料,探討乳腺癌診斷中血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 的應用價值,以為臨床診治乳腺癌提供更多的依據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析隴南市第一人民醫院2021年1 月至2022 年12 月診治的120 例乳腺疾病患者的臨床資料,根據病理檢查結果分為乳腺癌組(65 例)與乳腺良性病變組(55 例)。乳腺癌組(65 例)患者中年齡22~70 歲,平均(48.65±6.30)歲;BMI 19~25 kg/m2,平均(22.35±1.62)kg/m2;疾病類型:浸潤性小葉癌32例、浸潤性導管癌28 例、黏液癌5 例;疾病TNM 分期[7]:Ⅰ期16 例,Ⅱ期25 例,Ⅲ期12 例,Ⅳ期12例。乳腺良性病變組(55 例)患者中年齡25~70 歲,平均(49.10±6.85)歲;BMI 19~24 kg/m2,平均(22.20±1.58)kg/m2;疾病類型:乳腺囊性增生16 例、漿細胞性乳腺炎28 例、乳腺纖維腺瘤11 例。兩組患者年齡、BMI比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間可比。所有患者符合《乳腺疾病的診治與預防》[8]中的標準;乳腺癌患者符合《中國抗癌協會乳腺癌診治指南與規范(2017 年版)》[9]中的相關診斷標準;乳腺良性病變患者診斷標準:符合《乳腺良性疾病的診治》[10]中的標準。所有患者納入標準:①對應符合上述疾病診斷標準,②接受病理學檢查確診;③入組前未行放化療治療;④可接受血清學檢查。排除標準:①存在其他惡性腫瘤疾病;②全身急性感染;③合并臟器功能嚴重障礙。研究符合隴南市第一人民醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 研究方法①檢測血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平。采集所有患者5 mL 晨起空腹靜脈血,以半徑4 cm、轉速3 000 r/min 離心10 min,離心完成后取上層血清進行檢測。以化學發光免疫法檢測癌胚抗原、糖類抗原125 與糖類抗原153 水平。②診斷效能。采用受試者工作特征曲線(ROC)分析血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的診斷效能。

1.3 觀察指標①比較兩組患者血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平。②通過ROC 曲線分析血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的診斷效能。

1.4 統計學方法使用SPSS 26.0 統計學軟件分析數據,計量資料均使用S-W 法檢驗證實服從正態分布,以()表示,采用t檢驗。繪制ROC 曲線,分析癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 對乳腺癌的診斷價值。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

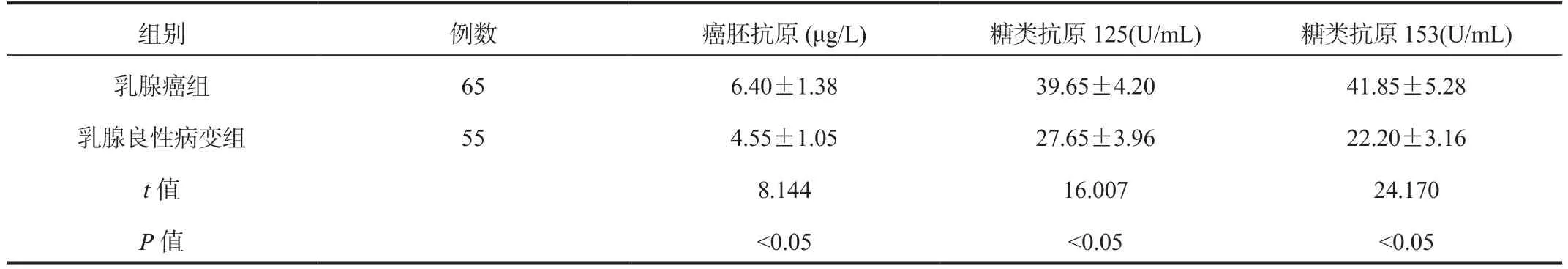

2.1 兩組患者血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平比較乳腺癌組患者血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平均高于乳腺良性病變組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平比較()

表1 兩組患者血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平比較()

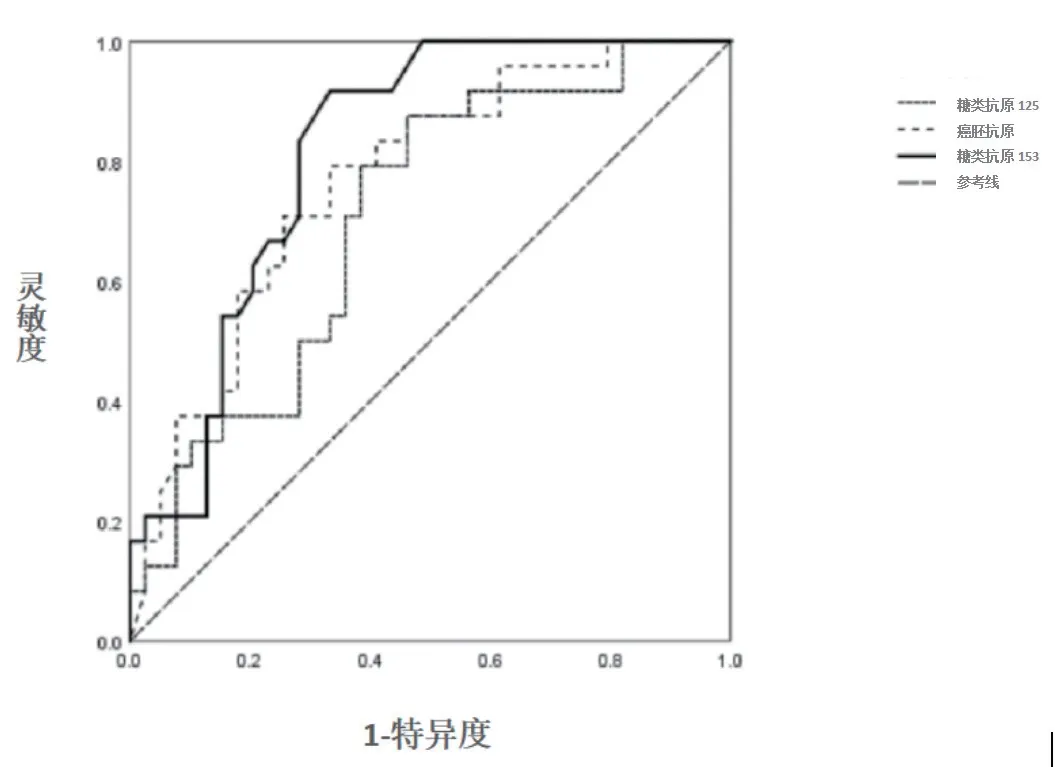

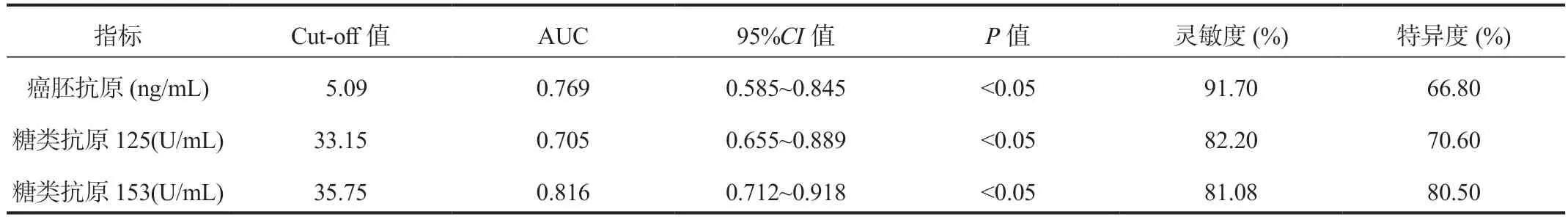

2.2 血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的診斷效能ROC 曲線分析顯示,癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的曲線下面積(AUC)分別為0.769、0.705、0.816,其中糖類抗原153 對乳腺癌的診斷效能最高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2、圖1。

圖1 血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的ROC 曲線

表2 血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的診斷效能

3 討論

乳腺癌多由乳腺上皮細胞在多種致癌因子的作用下,發生增殖失控所致,疾病早期常表現為乳房腫塊、乳頭溢液、腋窩淋巴結腫大等癥狀,晚期可因癌細胞發生遠處轉移,出現多器官病變,當疾病發展到中晚期,其治療難度會明顯提高,且會縮短患者的生存周期,增加患者痛苦,不利于預后改善,因此做好乳腺癌的早期診斷工作,對于疾病預后改善有著尤為重要的作用[11]。乳腺鉬靶X 線攝影、病理活檢是目前鑒別乳腺良惡性腫瘤的主要方式,但由于價格、操作便捷性及創傷性等原因上述檢查具有局限性。與影像學或病理活檢相比,腫瘤標志物檢測更便捷,且可重復操作,能夠對預后起到一定的預測作用,逐漸成為臨床診斷惡性腫瘤的常用手段。

在腫瘤組織生長的過程中,會促進腫瘤標志物的分泌,并將其釋放至血液、組織以及體液內,因此,血清腫瘤標志物檢查可以作為有效且便利的腫瘤篩查方法,為惡性腫瘤的診斷提供依據[12]。正常情況下,機體內血清腫瘤標志物處于較低水平甚至無法檢出的狀態,惡性腫瘤疾病的出現,會導致其水平明顯升高。有研究報道稱,在乳腺癌的疾病診斷、病情評估以及預后預測中,血清腫瘤標志物可起到確切的診斷價值[13]。但需要注意的是,腫瘤標志物存在多樣性與復雜性的特征,惡性腫瘤發生后,可能導致多種腫瘤標志物的水平異常升高,而不同的類型腫瘤病變,也可能導致相同的腫瘤標志物水平異常升高,因此在對惡性腫瘤進行篩查時,單獨應用一種血清腫瘤標志物,難以取得較好的診斷效果,靈敏度或特異度較低,容易出現漏診、誤診的情況,故在采用血清腫瘤標志物對惡性腫瘤進行篩查診斷時,通常會檢測多種腫瘤標志物,以取得更為準確的診斷效果。

癌胚抗原屬于廣譜腫瘤標志物,多種惡性腫瘤疾病的發生,均會提高血清癌胚抗原水平,如胃癌、肺癌、腸癌等;但對于部分炎癥病變、具備吸煙史的患者群體,也可能導致癌胚抗原水平提高[14]。乳腺癌發生后,患者體內糖類抗原125 水平也會明顯升高,乳腺癌病情加重以及淋巴結轉移,也會提高糖類抗原125 水平,因此在評估乳腺癌患者是否出現淋巴結轉移時,糖類抗原125 可作為有效的血清學指標[15]。糖類抗原153 屬于乳腺細胞上皮表面糖蛋白的變異體,在用于診斷乳腺癌時,糖類抗原153 具備的特異度較高。有研究報道稱,在診斷乳腺癌時,糖類抗原153 屬于有效標志物,靈敏度與特異度均較高[16]。隨著乳腺癌患者的病灶發生遠處轉移,或在接受治療后再次出現復發,患者機體血清糖類抗原153 水平會明顯異常升高,因此通過檢測血清糖類抗原153 水平,可對乳腺癌是否出現遠處轉移以及病情復發起到參考作用[17]。本研究中,乳腺癌組患者的血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153水平高于乳腺良性病變組,且ROC 曲線分析顯示,癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 診斷乳腺癌的AUC 分別為0.769、0.705、0.816,其中糖類抗原153 對乳腺癌的診斷效能最高,表明乳腺癌的發生,會明顯提升患者體內血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 水平,同時在上述指標的檢測中,血清糖類抗原153 的診斷價值最高。分析原因可能是由于,糖基化修飾的CA153 能夠活化絲氨酸-蘇氨酸激酶信號通路,進而促進腫瘤發生、發展;而絲氨酸-蘇氨酸激酶信號通路參與調節腫瘤增殖、細胞周期和腫瘤干細胞維持等過程,因此早期乳腺癌患者的CA153會明顯升高;同時CA153 能夠和雌激素受體結合,解除雌激素受體對乳腺癌細胞增殖產生的抑制作用,使乳腺癌快速發展,也使得CA153 水平出現早期異常升高,其對于乳腺癌的診斷特異度較高[18]。

綜上,乳腺癌診斷中血清癌胚抗原、糖類抗原125、糖類抗原153 的應用效果確切,可在乳腺癌篩查中作為有效的血清學指標,其中糖類抗原153 的診斷價值最高,可在今后乳腺癌的臨床診斷中應用。