改造世界,萬變不離其宗

王湘蓉 鄧曉婷

黃海深處,幾百萬尾大黃花魚自由生長。

而與真實的野生環境不同,它們的新家園,是一艘名為“國信1號”的養殖工船,10萬噸級,全球首艘。智能時代的“知魚之樂”,已不再是一個只可清談的哲學問題。其搭載的17個養殖艙,用各種新技術模擬魚類暢游的天然環境,解決了近海圍欄養殖的諸多缺陷。據悉,“國信1號”一年的產魚量為3700噸,可與查干湖媲美。這是中國工程院院士凌文任山東省副省長期間,牽頭研發的重大海洋工程。

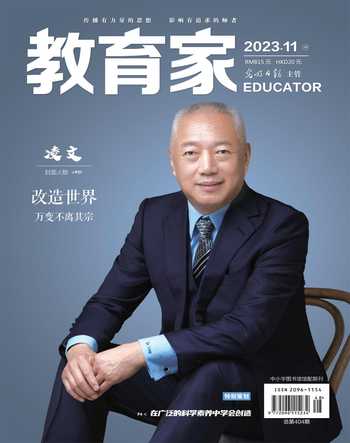

今年4月,在第十四屆中國產學研合作創新大會上,凌文被授予“中國產學研合作突出貢獻獎”。凌文學數學出身,從早年的工商銀行信貸部負責人、國家能源集團總經理,到副省長、省科協主席,多年來他致力于運用系統科學理論解決大型工程管理難題,是系統工程和能源工程領域的戰略管理專家。很難想象,電影《愛在零緯度》、大型交響音樂會《黃河入海》、原創京劇《東方大港》、煙臺網紅打卡地“耕海一號”等諸多跨界工程都出自凌文之手。在他身上,既有一種理性的浪漫,亦有辯證認識和改造事物的深邃思考,這種跨界頗具“萬變不離其宗”的意味。而這個“宗”,既是方法也是目的,即以廣泛的工程思維和能力推動社會發展。它關乎科學精神,更關乎個性化的創造。

效率的提升帶來思維的提升

當下的科學教育,被賦予了改造世界的深沉責任,對人的成長、成才具有重要的啟蒙意義。談及科學教育,凌文首先指出了教育面臨的整體性危機,“我們的教育和國家實力遠遠不相匹配”。在教育得到全社會高度重視的同時,培養學生德智體美勞全面發展已成為當下教育的價值趨向,但我們的評價標準還未得到本質改變。“這種標準無視的是人的個性化。”凌文說。

隨著社會的發展,勞動效率不斷提升,效率的提升應該為教育帶來什么?“是個性化。人類都需要有一定的知識儲備,但我認為通識只是一個基礎,在個人成長中的占比應該較小,更大的比重應該留給因材施教、因人制宜的定制化教育,即讓每一個孩子盡量發揮長處。”在凌文看來,教育不僅是教知識,其關鍵性的影響在于讓孩子找到感興趣的方向。

近20年來,我國科學教育的開展如火如荼,凌文持續多年推動科學教育,在他看來其中存在的問題是顯而易見的。他指出:“科學教育的教材、大綱和課程計劃并未與時俱進。科普類書籍的內容仍然采用幾十年前的形式,文字或者圖畫很難讓孩子去想象。像排列組合、空間解析幾何等知識,對于抽象思維較弱的孩子,是很難的,稍微復雜一點,很多孩子就想不明白。現在其實有很好的科技手段和工具可以解決這個問題。”

科學的展現力是豐富的。科學教育需要創新,新在哪?凌文認為不僅在于問題、答案、思路是新的,更重要的是表現形式也是新的。當下的科技完全可以將學科內容從頭到尾梳理一遍,利用人工智能將其做成形象化、標準化的語言。“我們讓學生單獨理解公轉、自轉或許很容易,但宇宙中各類行星、恒星的公轉、自轉,在太陽系中是個相對的概念,放在一起不易理解。現在只要我們戴上VR、AR眼鏡,用數字化模擬宇宙的運行,瞬間就能讓孩子看明白。”凌文說,有時形式就像一層窗戶紙,窗戶紙捅破了,學生自會豁然開朗。

“我是學數學的,過去我們證明一個定理,要在黑板上推演、證明兩三個星期。現在很簡單,直接用計算機來算,哪個字母或系數錯了,改動一處會自動生成結果。我們上學的時候數學老師很牛的一項技能,是能背對著50個孩子,拿粉筆轉一圈畫一個標準的圓,但這種技能很容易被淘汰。”凌文感慨,教育是全人類寄希望最大的領域,當下的科學教育,應該大力發揮舉國優勢,豐富科普形式,讓科學家、人工智能專家以及科幻作家一起謀劃數字創意教學,促進學習效率的提升,讓孩子有更多時間去提問題、發散思維。

在凌文看來,科學教育的要義,是按照孩子的天賦,讓他們快快樂樂地去做自己喜歡的事情。少年時代的凌文,是在組裝小收音機、小半導體、小航模中成長起來的,“我們那個時候經常去周邊的武器工廠實習,當發現自己做的電機真的能發電,這種興奮之情讓人備受鼓舞”,他認為從小培養動手能力對培養科學情操、對未來解決重大工程問題具有非常重要的意義。因此,對于科學教育而言,科學、技術、工程都需要普及。

在山東任副省長分管科技工作期間,凌文狠抓科學教育,他要求省科技廳、省科學院、省社科院、省科協所有的廳級領導干部,每年必須到中小學開展科普講座。幾年前,山東省公民科學素質水平還不抵全國平均水平,在與全國教育領域的聯動發展下,截至2022年底已有較大提升。在他眼里,院士更應走進中小學生中間,“甭管你有多高的科學成就,院士給孩子們講課是非常值得的,我能從中感覺到幸福。因為真正在孩子心里埋下一顆未來的種子,讓他們從小學科學、愛科學,最后能講科學、用科學,這是一件功德無量的事情”。

今年9月的科普周,凌文在山東科技會堂給孩子們講磁懸浮、講科學家精神。講到“兩彈一星”功勛郭永懷和警衛員在飛機失事時,因拼命保護保密文件而不幸被燒焦的故事,孩子們哭聲一片。“科學家精神對于科學教育非常重要,一定要把愛國主義和未來人生理想結合起來。”令他感動的是,講座結束后,孩子們將自己的感悟和心得寫成信件、畫成圖畫送給他,100多份,沉甸甸的滿是真誠。

工程思維讓危機中誕生新機

離“德先生”“賽先生”的提出已有一百多年。科學報國是偉大的、熱血的,作為具有戰略思維的系統工程專家,凌文對其一直有著辯證且冷靜的思考。

“科學研究的目的是發現規律,技術是用科學理論找到竅門,只有工程師把科學的發現、技術的訣竅用在生產上,運用到大規模改造世界的活動中,才能真正改變客觀世界。”他認為,科學發現當然是重要的,甚至是美的,但我們的目的是要形成生產力,進而改變世界。在激烈的國際競爭中,我們要走在前面,要平衡好科學、技術和工程之間的關系,即要處理好基礎研究、應用研究和大規模工程化應用之間的關系。

2020年初,新冠肺炎疫情突然暴發。各地資源緊缺,最缺的就是防護服。時任山東省副省長的凌文正負責抓復工復產,千鈞一發,形勢緊迫。“我們的任務是每天給中央上交850件防護服,但全省總共加起來每天只能生產650件。既缺工人,也缺材料。”要想隔離病毒,防護服最重要的工藝就是使用壓條機進行壓膠密封,以增強防護服的隔離性能,最后再通過環氧乙烷柜消毒,才能真正出產。

頂著巨大的壓力,凌文赴棗莊康力醫療器械科技有限公司調研,找到一名最有壓條機操作經驗的車間主任,問她培養一名熟練的壓條機工人需要多長時間?主任說,10年。聽到這個答案,凌文首先是愕然,隨即他讓主任演示一遍后,親自上機,手、眼、腳配合完成了壓條環節。“我做得合不合格?”凌文問道。主任看罷表示:“針眼都壓上了,勉強合格,就是針跡歪歪扭扭。”

凌文說,這是他第一次使用壓條機,是否美觀不是他的目的,他的目的在于判斷要花多長時間才能培養一個合格的壓條機工人,以及如何才能完成防護服的生產指標。“這樣一來,就簡單了,山東全省有140多所職業學校,我們找來3000名左右動手能力強的職高學生立即培訓上崗,工人的問題立馬就解決了,產能一下子就上來了。”

一件防護服需使用的壓條長度是11.6米。面對壓條緊缺的情況,凌文思考如何才能將它的使用長度減下來。通過觀察發現,防護服的“掐腰”“燕尾”等接縫處的實用性能并不高,凌文當即決定改革裁剪工藝, 嘗試用最少的壓條做最多的防護服。實際操作下來,一件防護服壓條的使用長度從11.6米降到了6.3米。“危急”時刻,新工藝誕生了。

而防護服在交付給醫生前還有一道重要工序,即用環氧乙烷柜滅菌消毒。彼時全國防護服企業所生產的環氧乙烷消毒柜“少得可憐”。“要滅菌,一定要用防護服企業生產的環氧乙烷柜嗎?”凌文急中生智,撇開既定條件,決定找尋其他領域的環氧乙烷柜生產商。“就因為這樣一個契機,我們釣到了兩條‘大魚,位于威海的威高醫療器械有限公司和迪尚集團有限公司。”

無中生有。僅一星期不到,一個新的廠房在威海郊區誕生。集成威高集團的滅菌柜、迪尚集團紡織女工的能力,這個新工廠一天就能生產65000件防護服。凌文說,講述這一系列危機中誕生新機的案例,是要強調科學素養、工程能力對人解決問題的重要性,教育需要著重培養學生這方面的思維能力。“只有建立了一定的邏輯思維,我們才會主動去琢磨事情的始末,發揮創造力。”當然,改造和創造事物不是隨意的,要把工程問題放到整個系統若干要素的交互聯系和作用中去理解,并形成開放且穩定的結構,這種工程思維是解決復雜問題的基礎。當被問及工程思維的核心要素是哪些,凌文強調,解決工程問題就是要遵循目標導向、結果導向、問題導向。

在尊重規律的基礎上廣泛交叉和融合

無論是個人的成長,還是整個人類的進步,都伴隨著問題和希望的交替出現。科學素養和工程思維能幫助我們在荊棘中調動資源、發揮想象,并創造美好的未來。而要抵達這個美好未來,凌文說,一定要鼓勵孩子做自己喜歡、擅長的事情,這是教育的規律,而在這個規律之上更重要的是廣泛的交叉和融合。

回憶大學時光,凌文深感幸福。那時他既能專注地學習專業知識,還能廣泛而自由地學習西方音樂史、西方美術史等藝術類課程,每個星期都會和三五好友結伴去聽交響音樂會。前段時間,他曾經跟男中音歌唱家、上海音樂學院院長廖昌永提議,想開兩門課程,一門是給工程專業的學生開設藝術修養課,另一門是給藝術專業的學生開設工程素養課,讓他們互相理解、互相融合。

跨界思維帶來的變革力量是巨大的。近年來,凌文主持參與了多項工程,如建筑光伏一體化、磁懸浮動力裝備、海洋牧場、煤炭清潔低碳工程等項目。“我們另外一個團隊,目前正在推動BIPV建筑的研發。為了讓一棟大樓發電,可以把光伏板掛在樓宇外立面上。這項工程很簡單,但它的前提是得有一棟建筑,這叫BAPV,BA 是Building Attached,附屬建筑物。我們再進一步發揮想象,把A變成I,即Integration,融合。如果把光伏建筑一體化,光伏板本身就是外立面的建筑材料,能防風、防水、防塵、抗震、保溫,何樂不為?”凌文說,這項技術相當具有顛覆性,因為全國碳排放的來源,僅建筑集成產生就約占50%左右。據測算,一棟BIPV建筑基本上能減少30%的能源消耗。

“所有的工程機械產品,為了減少摩擦導致的零部件磨損,通常會選擇使用特種軸承或者給軸承添加機油。而我們正在研發的磁懸浮動力裝備,既能保證無接觸摩擦、能量損耗少,還能實現機械的高速旋轉。”高轉速意味著高效率,凌文強調,要促成這些顛覆性技術的產生,不僅需要掌握科學、技術、工程三方面的知識,更要尊重事物發展的規律。

我國海洋資源豐富,前景廣闊。近年來,為加快漁業產業轉型升級,山東把推進海洋牧場建設作為發展海洋經濟、建設海洋強省的有力抓手,目前全省國家級海洋牧場達到44處,占全國的40%。凌文談到,傳統的養魚方式存在很大缺陷,在近海處打樁、撒網、投苗,是以人為中心,按照人的思路進行養殖。他笑稱:“我們有沒有想過魚的感受呢?魚類有自己的生長規律。候鳥一飛就是幾千公里甚至上萬公里,魚也一樣。” 為推進數字化時代的漁業發展,凌文主持研發了“國信1號”養殖工船項目,該工程所搭載的養魚艙,利用深海水源每天18次循環換水,艙內鹽度、溫度、壓力、電解質等指標與深海環境一致,魚類在這樣的空間,生長密度可以比外界高出十倍。

凌文表示,工程問題不是事物一個方面或某個局部的問題,而是要自覺、充分認識到事物的復雜性,從而識別事物的本質以及與周圍世界的協調關系,要在認識自然界、社會和人類思維的基礎上,按照規律去解決。在這個過程中,就已經包含了科學發現、技術竅門、工程實現。“在人們傳統的觀念里,科學家的‘地位是最高的。但如果我可以定義的話,我寧愿將這三個領域的從業者稱為科學家、技術家和工程家,他們同等重要。”科學、技術、工程三者的融合,是人類解放生產力,落實高質量發展,研發兼具科學性、實用性、經濟性工程和產品的前提。

凌文強調,要按照習近平總書記對戰略科學家的要求,培養科技人才跨學科、跨領域的判斷力、理解力和領導力,善于將自然科學和社會科學相融合,善于把科學、技術和工程相融合,善于把基礎研究、應用研究和大規模工程實踐相融合。“一定要鼓勵跨界創新,即便在跨界過程中暫時出現失誤也沒關系,只要秉持嚴謹的科學精神,相互交流、相互促進,就可以奔赴我們想要的未來。”

江河入海。科學、技術、工程三個不同的支流,在廣義上有一個共同的目標,即推動社會發展。辨析凌文解決問題的方法論,科學、技術、工程從來不是孤立存在,而是相伴而生。當下,事物的邊界逐漸模糊,關聯愈加無序,凌文的廣闊視野和發散性思維,以及他所提出的教育觀點,或許可以成為一種清晰的方式,給教育以考量。

凌文

中國工程院院士,山東省科學技術協會主席,系統工程與能源工程管理專家。曾任山東省人民政府副省長,中國神華能源股份有限公司董事長,國家能源集團總經理、董事、黨組副書記。