專注“五性”,探索區域教育高質量發展新路徑

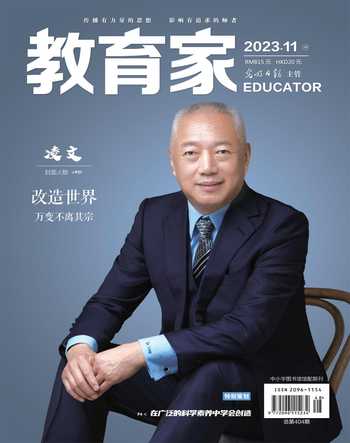

付擁軍

教育是人類傳承文明和知識、培養年輕一代、創造美好生活的根本途徑。黨的二十大報告,既從理論層面指明了教育發展的方向,又從實踐層面規劃了教育未來的發展路徑。近年來,襄陽教育圍繞奮力打造區域教育高質量發展標桿城市目標,緊盯辦人民滿意教育的核心要求,打造高質量“宜學之城”,推動各類教育高質量發展,基本建成從學前教育到高等教育較為完備的現代國民教育體系,使教育同人民群眾期待更加契合,在更高水平上滿足人民群眾對各類教育的需求,以實際行動推動區域教育高質量發展。

專注普惠性,構建“幼有優育”新生態

破解“入園難”,普及水平大幅提高。投資學前教育就是投資未來。市級每年設立2000萬元學前教育保障資金,用于城區公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園公用經費撥款、校舍建設補助、辦園水平獎勵及設施設備維護;各縣(市)區也完善修訂了普惠性民辦幼兒園經費保障機制和獎補辦法,實施了一系列學前教育重大項目。圍繞破解“入園難”,不斷擴大學前教育資源供給,確保“有園上”。

破解“入園貴”,普惠資源廣泛覆蓋。在破解“入園貴”方面,我們著力構建以普惠性資源為主體的辦園體系,實現“上得起”。2022年普惠幼兒園在園幼兒占比達到85.19%,公辦幼兒園在園幼兒占比達到38.7%,充分發揮了公辦園兜底線、保基本、平抑收費、引領方向的重要作用,有效保障了絕大多數幼兒享受普惠性學前教育,普惠水平大幅提升。

破解“小學化”,保教質量明顯提升。圍繞破解“小學化”,我們堅持學前教育內涵建設與教育事業高質量發展同步推進,力保“上好園”。通過幾年的努力,科學保教理念深入人心,專業指導持續加強,建立了比較完善的指導體系,為科學保教提供強有力的專業引領。深入開展“小學化”專項治理,積極推進“幼小銜接”攻堅行動,大力推廣以“樊城幼教游戲”為代表的典型經驗,不斷完善學前教研體系,推動“以游戲為基本活動”有效落實,有力促進幼兒身心健康成長。同時,探索學前教聯體,全市已組建多個教聯體,實現由“一園好”變成“園園好”。

破解“不規范”,治理體系不斷完善。通過無證幼兒園專項治理行動,建立“襄陽市學前教育管理服務平臺”,運用“互聯網+教育”和大數據分析等信息手段,向社會公布合法幼兒園和無證幼兒園名單,全市發放幼兒園辦園資質查詢碼1070所,其中無證幼兒園準入28所,取締61所,移出3所,容缺17所,使辦園行為進一步規范。

專注均衡性,共享教育好資源

高站位謀劃,統籌推進。我們把推動教聯體建設放在湖北省加快建設教育強省戰略布局、共同締造美好教育的大環境、大格局中進行謀劃部署,將縣域教聯體建設作為推動襄陽都市圈高質量發展的“強引擎”“硬支撐”。將教聯體建設列入2023年襄陽市委、市政府重點工作任務,并納入對地方黨委政府鄉村振興、強縣工程和流域綜合治理工作考核硬指標,全面落實義務教育“以縣為主”管理體制,進一步壓實各地黨委政府主體責任和教育行政部門牽頭職責。

高標準落實,共聯共育。我們出臺了深化教聯體建設的工作方案,要求教聯體在教研、備課、教學管理、教學資源等方面,要做到高標準統一,分步落實。建立了“市—區(縣)—校—社”四級聯動工作體系。統籌教育資源配置,在前期學區化、集團化辦學經驗基礎和縣管校聘體制改革政策基礎上,確立“黨建聯建、教師聯通、教研聯動、課程聯學、特色聯創、學生聯群、文化聯心、家校聯育”工作路徑。突出內部治理共榮共生、教師隊伍共用共管、教學資源共建共享、建設成效共測共評、家校社共謀共治、條件保障共促共進的工作重點,從教育資源配置、公共財政投入、教育政策出臺等方面引領和扶持,指導、推動全市9個省級教聯體試點深度融合共建。同時綜合縣情、校情、地緣等因素,創新結合點、攻克薄弱點,積極探索發展教聯體新模式,并建立基于差異的分類評價體系,對教聯體實行“捆綁式評價”,堅持協同發展理念,從學生發展、教師發展、學校發展、社會認可和輻射引領等層面展開評價,突出教聯體內各成員學校在文化管理融合度、優質資源共享度、教師隊伍成長度、教育質量提升度、教育特色發展度、社會群眾滿意度等指標上的提升,進一步激發縣域教聯體的內生動力和辦學活力。

高品質引領,特色帶動。我們以推進縣域義務教育優質均衡發展為主線,以“共同締造”理念為引領,以辦學管理體制機制改革為動力,充分發揮各地積極性、主動性、創造性,積極探索機制創新、資源創新、項目創新,積極探索教聯體的組建形式、運行機制、治理模式,把決策共謀、發展共建、建設共管、效果共評、成果共享貫穿全過程,推動教聯體內部發展規劃、教育治理、師資配備、財務保障、課程資源等深度融合,積極探索融合型、共建型、協作型、復合型等形式多樣的教聯體建設,讓所有加入教聯體的學校在平等基礎上相互借鑒,做到“和而不同,美美與共”,形成了教聯體建設百花齊放的發展勢頭。

專注多樣性,讓每所學校都出彩

特色工程增強辦學動力。“渡峰工程”(根據“七普”人口資料和教育事業統計年報資料預測,“十四五”乃至未來10年,襄陽高中階段生源規模將一直處于高峰平臺,峰值年為2027年)將釋放辦學容量。教育發展,規劃引領,按照“搶先抓早、提前布局”的原則,綜合學齡人口變化趨勢等因素,我們制定了《襄陽市高中階段專項規劃(2022—2035年)》,通過對普通高中實施“遷”(遷建部分熱點高中)、“擴”(對現有高中進行擴建)、“換”(將部分學校進行互換)等一系列調整,基本實現了高中學位供需動態平衡。“縣域普通高中發展提升工程”補齊發展短板,堅持外部“輸血”與內部“造血”相結合。持續提高縣中幫扶力度,在硬件上加大教育保障力度。

特色機制激發辦學活力。通過建立分類分層的高中教學質量考核評價機制,激活高中校際的良性競爭,將全市的高中學校依據學校的基礎設施、辦學規模、教學質量、高中入學成績、高考成績等因素分成五個對標梯隊,對其教學質量進行分類分層考核評價,綜合考察起點、過程、結果,發揮考核評價的激勵作用,鼓勵同質同類學校在合作中競爭。建立精細化、常態化管理機制,促進學校內部挖潛。進一步完善各學校的教學管理、教研活動、集體備課、質量評價、周查月結、年終考評等制度,逐步形成教學管理的規范化、制度化。部分學校形成了自己的管理和發展特色。

特色培育提升辦學內涵。我們以普通高中辦學質量評價改革為牽引,圍繞新課標、新教材、新高考深化育人方式改革,實施“高中階段學校辦學質量提升和辦學特色培育計劃”,通過探索實施普通高中特色發展行動計劃,構建以“特色+多元”為核心的課程體系和培養模式,在全市形成一批布局合理、定位準確、特色明顯、覆蓋面廣、水平較高、基本能夠滿足多元需求的特色普通高中,建立學校特色發展專項經費保障制度,用于支持學校硬件建設、特色課程開發和外聘兼職特色教師等,積極探索特色普通高中的分類指導和評價機制,注重學校的個性評價和差異性評價,引導學校揚長避短,逐步形成獨特的辦學風格和發展個性。

專注融合性,賦能地方產業發展

儲才蓄能,在人才輸送上大有作為。我們始終堅持人才是第一資源,把發展壯大實用型人才和高素質技能人才作為關鍵,為經濟發展提供“最現實的生產力”。為擴充招生資源,我們指導中職學校以“就業與升學并重”為導向,抓好符合職教特色的升學教育。2019年至2022年,中職升學率由53.7%增長至75.9%。在提高育才質量上,堅持立德樹人根本任務,強化“五育并舉”,構建“三全育人”人才培養體系,大力實施“一校一品”創建,加強課程思政建設,構建多層次課程思政體系。

增值賦能,在技術支撐上大有作為。為順應企業、產業、行業的發展需求,我們聚焦產業發展,優化職業教育類型定位,提高專業產業適配度,印發了《襄陽市教育局關于優化全市職業教育專業布局和結構調整工作的實施意見》,按照“每年一調整、三年一周期、五年一優化”的思路穩步推進,動態化對學校專業設置與結構進行優化調整,整體推進“國家、省、校”三級重點專業體系建設,適配本地支柱產業和“144”產業集群發展需求,目前,全市中職學校圍繞縣域經濟重點產業開設11大類52個專業點,整體構建了“覆蓋全域、重點突出、上下貫通”的職教專業布局。

聚勢提能,在產教融合上大有作為。我們以產教融合為突破口,以科教融匯為新方向,積極建設全省首批區域現代學徒制試點市,探索現代學徒制育人模式,密切與主導產業的聯系,與企業合作開展“訂單班”培養,探索“專業+產業”“名企+大師”雙主體育人模式,校企共定培養計劃、共建產業學院和實習實訓基地、共享人才資源。同時加快產教融合試點城市建設,堅持“政府搭臺、行業參與、校企唱戲”,搭建“政、產、學、研、用”緊密結合的育人平臺,形成企業按需求點單、學校按需求下單、政府按需求買單的“三單”合作模式,實現技術技能人才培養供給的“一站式輸送”,為襄陽市經濟建設發展和產業轉型升級提供了大量定制人才。

專注創新性,“招校引院”聚集高端人才

創新辦學模式,加快提檔升級。2022年7月5日,武漢理工大學專業學位研究生培養模式改革襄陽示范區開園暨湖北隆中實驗室掛牌儀式在襄陽東津新區舉行,標志著這所總面積600畝,建筑面積30萬平方米的高校正式投入使用,翻開了襄陽高等教育發展新的篇章。我市深入踐行“創新是第一動力、人才是第一資源”的理念與10多家高校和科研院所合作辦學、共建創新載體。湖北文理學院作為本土高校,我市圍繞推進“雙一流”創建,投資55.65億元,建設湖北文理學院新校區,舉全市之力打造全國有影響力的現代化應用型綜合性大學。規劃建設本土高校聚集的“尹集科教城”和引進高校聚集的東津科技創新園區,充分發揮高校集群聚集輻射效應,助力襄陽都市圈建設。

創新平臺建設,推進產教聯合體建設。我們充分發揮全國首批國家產教融合試點城市優勢,堅持政府主導,建立健全政行企校密切配合、協調聯動的工作機制,深入推進市域產教聯合體建設。建立了發改、教育等多部門參與的聯席會議制度,統籌推進產教融合工作。深化“校+園+企”全方位一體化融合,創新“崗位接軌”定向培養途徑,形成“三單”合作模式,即由企業提出人才和用工需求訂單,園區政府向學校下單,學校實施培養,培養費用由園區政府買單,實現人才供給“一站輸送”。

創新內部管理,促進成果轉化。我們以加快引進和集聚優質高教資源為重點,不斷壯大高等教育規模和層次。推動“招校引院”做優做強,支持武漢理工大學襄陽示范區、華中農業大學襄陽校區借力母體優勢,壯大辦學實力、發揮科創效力。重點練好“內功”,加快提升現有在襄高等教育資源的質量和水平,提升本土高校辦學規模和層次。引導高校根據經濟轉型發展特別是戰略性新興產業發展需要,培養高層次創新型人才,形成一批一流的學科和科研成果,努力提升高等院校服務地方經濟和社會發展的能力,推動我市高等教育在規模、結構、質量上實現大的躍升,為襄陽經濟社會發展轉型提供更多更強的人才支持、技術支撐和創新動力。