從玉門花海漢簡看西漢邊塞小學教育的普及與影響

梁永斌

摘 要:西漢王朝通過在郡縣推廣辦學興教,在郡國及以下的縣、道、邑、候國等地方設學,讓西漢的小學教育進入了昌盛時代。西漢開通西域后,河西走廊的戰略地位明顯上升。河西四郡設立,小學教育延伸至邊塞之地。甘肅玉門酒鋼花海農場漢代烽燧遺址出土的漢簡,有力地佐證了西漢時期小學教育的興盛繁榮及對邊塞地區教育文化的影響與普及。

關鍵詞:玉門花海漢簡;西漢;邊塞小學教育;文化普及與影響

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.20.039

0 引言

我國小學教育的歷史極為悠久,早在古代就產生了對兒童進行啟蒙教育的場所和教材。我國古代的小學的產生后,從初始萌芽狀態到成熟發展是一個非常漫長的歷史進程。到了漢代,大批儒家學者出于崇尚經學、解說經籍、訓釋詞義的需要,在篆書基礎上演變產生了書寫更加便捷的隸書,這在很大程度上促進了字詞訓詁的發展,再加之西漢中央政府高度重視、鼓勵小學教育發展的各種活動,使小學教育逐漸步入繁榮時期。隨著近年來考古發現中大量漢簡與文獻資料的出土,印證了西漢時期小學教育的快速發展。

1 西漢小學教育的發展

西漢初期,民間訓詁的書師們將《倉頡》《愛歷》《博學》三篇合在一起,融為《倉頡篇》,以六十字為一章,共五十五章。為有利于蒙童誦讀,大致一句四字,有韻可押。可以看出,西漢的文學家在文字整理、編纂及解析等方面取得了重大進展。

西漢武帝時期,在文化政策上有巨大轉變,采用儒家董仲舒的建議,“罷黜百家,獨尊儒術”,在京師興辦太學、設五經博士,在地方建立郡國學。后來又在郡國以下的縣、道、邑、候國、鄉、聚等地方設學,或曰學,或曰校,學、校置經師一人,或曰庠,或曰序,使儒家學說脫穎而出于諸子百家,成獨尊之勢。儒家學術學派開始登上西漢的歷史文化舞臺,廣招門徒,設堂授課,競相唱曰。儒家學派各家亦私人辦學,傳授弟子,有了長足發展。同時,帝王、公卿、名臣、郡縣官吏皆重視學校教育,宣揚禮儀,傳頌《六經》,培養人才。《漢書》中記載:“今朕獲奉宗廟,夙興以求,夜寐以思,若涉淵水,未知所濟。猗與偉與!何行而可以章先帝之洪業休德,上參堯舜,下配三王!朕之不敏,不能遠德,此子大夫之所睹聞也。賢良明于古今王事之體,受策察問,咸以書對,著之于篇,朕親覽焉。”“于是董仲舒、公孫弘等出焉。”①董仲舒認為,萬民只有通過開導教育才能開智。教育的內容以“三綱五紀”“五常”《六經》為主要內容,通過學習這些文化知識,可開啟智慧、知書而達禮。董仲舒認為教育的最好形式是辦學,因此,漢武帝在他的建議下,在京師長安興辦太學,號召地方興辦郡國學。董仲舒不但提倡公家辦學,而且主張私人辦學,他本人亦開辦私學,弟子多達百人。通過學校教育,以德教化民,穩定了社會秩序,為國家培養了人才。

西漢的蒙童教育在規范當時社會大眾的行為、思想觀念方面發揮了巨大的作用,成為西漢政權穩固和社會長治久安的重要支撐。在看到了小學教育的實際效果后,西漢政府極為重視包括小學教育在內的文化教育事業。一方面,西漢政府在京師興辦太學,在地方建立郡國學,又在郡國以下的縣、道、邑、候國、鄉、聚等地方設學,建立了一整套遍及全國范圍的小學教育體系;另一方面,西漢政府對小學教育的教材編纂也非常重視。由當時的一些名儒大家負責編纂,其編纂的內容在吸取了西漢以前各個朝代的蒙學知識體系后,融入西漢的蒙學知識體系,能夠更好符合當時蒙童的學習方法和成長方式,體現了國家意志。與此同時,自中央到地方,西漢政府還設置了專門機構和人員,太學設五經博士,校置經師一人,庠、序置《孝經》師一人,確保了小學教育能夠正常、有序開展,為西漢小學教育的進一步發展奠定了堅實的基礎。可以說,西漢的小學教育是我國古代小學教育史上一個極為重要的時期。

2 玉門花海漢簡反映的西漢邊塞小學教育

西漢政府開通西域后,河西走廊地區的戰略地位明顯上升。西漢王朝在設河西四郡之初,邊防屯戍作為緊要任務時刻提醒著中央政府必須傾盡全力來經營河西。在穩固邊防要塞的過程中,西漢王朝投入了大量的人力、物力、財力資源。以往的人們以為河西四郡等邊防之地只是進行軍事訓練和軍事任務,對軍事組織中的將士在其他方面了解很少,普遍認為他們只負責保家衛國,并沒有進行文化學習。隨著考古發現大量漢簡的出土,從其中記錄邊防士卒文化生活的簡文來看,西漢邊塞士卒的文化生活也是多姿多彩的。

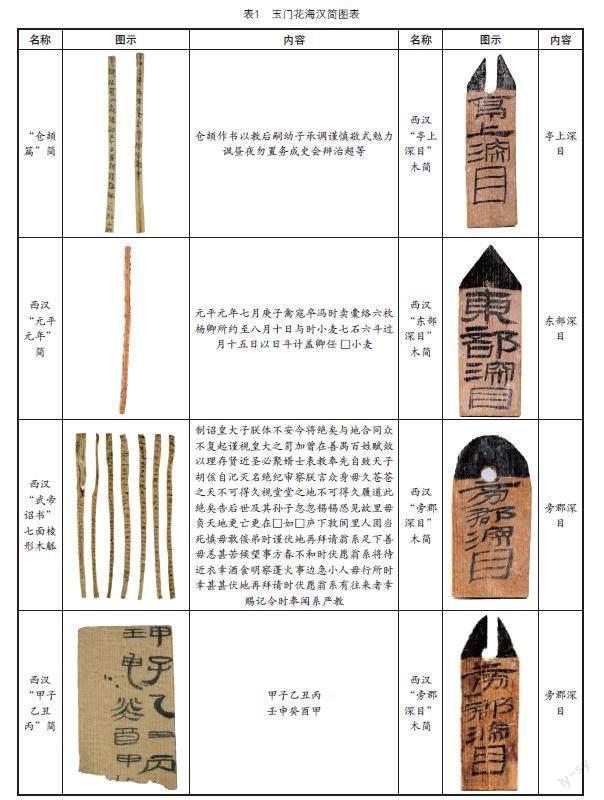

1977年,在甘肅玉門酒鋼花海農場漢代烽燧遺址出土了一批漢簡,大多為小學字書和練字的習作,其中內容主要表現為學習國家政策法規知識、識字學習教育、學習實用文化知識、學習地理方位知識等幾個方面(表1)。

2.1 學習國家政策法規知識方面

學習國家政策法規是邊塞屯戍教育的一項重要內容,通過對國家政策法規的學習,一方面提高了邊塞屯戍士卒的軍事素養,有利于增強軍隊的戰斗力;另一方面也提高了邊塞屯戍士卒的文化素養,豐富了精神文化生活。如西漢“武帝詔書”七面棱形木觚,木觚為不規則七面棱形。通體有漢隸212字,文字分兩部分:第一部分為詔書,有133字;第二部分為書信,有79字,內容為書信。視其書風,拘束、稚拙,如幼童捉筆,且摹寫與篆書圓筆的意味頗濃。由此,甘肅省文物工作隊的專家們認為這枚木觚當是駐守烽燧的戍卒反復摹寫、筆削過的一篇練字習作。木觚中的詔書是漢武帝時期中央發往邊關的急詔,內容涉及邊關政事,記載了西漢武帝末昭帝初的一項重大政治事件,可以彌補史書記載的不足,具有很高的史料價值。

2.2 邊塞屯戍士卒的識字教育方面

識字用字,練的一手好字是選拔吏卒的必要條件,尤其在西北邊塞與西域接觸的地區,民族交流非常頻繁,具備一定的基礎文化素養和知識儲備就成為邊塞屯戍士卒的必備條件。由于邊塞官員缺乏,大多在能諷書習字的士卒中培養擢選。邊塞士卒的識字教育學習就是誦讀、練字。如“倉頡篇”簡上書:“倉頡作書以教后嗣幼子承調謹慎敬式勉力諷晝夜勿置務成史會辯治超等”。西漢常用的小學字書以《倉頡篇》《急就篇》等為主,是當時通識小學的工具書。此次玉門花海發現的“倉頡篇”簡,三篇皆為第一章,內容相同,正反面連續書寫,但都沒寫全,并有增、脫文。三簡為同一人依照某教本連續抄寫三篇所致,故內容、字數、格式皆相同,末句皆止于“超等”。正、反面連寫,一簡寫畢,再移另簡,說明這些簡札無需編聯成冊。書體帶有濃重的篆書意味,似習字所依教本為篆書,或為早期隸書,即具有篆意的隸書。簡的內容主要是勉教學童努力諷讀、書寫。“倉頡篇”簡的發現,為研究西漢歷史文化教育增添了新的史學資料,彌足珍貴。

2.3 邊塞屯戍士卒學習實用文化知識方面

這一方面主要表現為學習簡單的數字知識、計時計日歷法知識等,這些基礎實用知識的掌握和運用也是保證邊塞正常運行的基礎。如西漢“第八隧”木簡,檢體為長方形,上部有“第八隧長□剪”;西漢“元平元年”木簡,簡體為長條形,墨書“元平元年七月庚子禽寇卒馮時賣橐絡六枚楊卿所約至八月十日與時小麥七石六斗過月十五日以日斗計蓋卿任 □小麥”;西漢“甲子乙丑丙”木簡,墨書“甲子乙丑丙”。邊塞屯戍士卒通過練習書寫數字、歷法知識,主要是從實用性出發。在當時領取供給品、售賣物品以及管理烽燧物資時都需要運用這些基礎知識。

2.4 邊塞屯戍士卒學習地理方位知識方面

地理方位知識是每個屯戍士卒必須掌握的學習內容,有了這些基礎地理方位知識,駐守屯戍邊塞的士卒聯絡起來就會更加準確迅速。如西漢“東部深目”木簡,簡體上部為三角形,用墨涂黑,下部為長方形,墨書“東部深目”。西漢“旁郡深目”木簡,簡體上部為圓弧形,用墨涂黑,中間有一圓孔,下部為長方形,墨書“旁郡深目”。另一西漢“旁郡深目”木簡,簡體上部為三角形,用墨涂黑,中間斷開,下部為長方形,墨書“旁郡深目”。西漢“亭上深目”木簡,簡體上部為三角形,用墨涂黑,中間有一圓孔,下部為長方形,墨書“亭上深目”。歷史學家勞干最早判定深目為弩機上的照門,即瞄準裝置。據居延考古隊在居延發掘后的推測,它可能是塢、堠女墻上的觀測裝置,類似后世所謂“垛眼”,與轉射同屬一類守御裝置,后者已發現實物。深目、轉射在塢壁、燧亭上各有固定配備位置,故標識以簡簽。如“東部”“西部”“亭上”“旁郡”等。

西漢王朝非常重視官民的文化素質。漢初,丞相蕭何草創律令,其法曰:“太史試學童,能諷書九千字以上,乃得為史。又以六體試之,課最者以為尚書御史史書令史。吏民上書,字或不正,輒舉劾。”②除了邊塞屯戍士卒的訓練,文化知識的傳授也是西漢王朝重視的一項內容。對邊塞屯戍士卒來說,能夠熟知烽火品約、了解國家政策、知曉相關的法規法令、了解實用的文化基礎知識,不僅是一項軍事任務,有助于提高軍事素養,還是重要的精神文化活動。

3 結語

綜上所述,西漢是我國封建小學發展的一個重要歷史時期。西漢總結了秦朝滅亡的教訓,于文化政策上實行了重大轉變,采用“罷黜百家,獨尊儒術”的文化政策,有力推動了小學教育的發展。“罷黜百家,獨尊儒術”的文化政策是從立法的角度上確定了道德宣教的重要性,并以“三綱五常”的道德規范作為基礎教育的主要內容,將教育納入治國理政的根本戰略。西漢小學教育主要是通過對蒙童進行行為處事、待人接物等倫理道德以及政治態度、研讀方法和行為規范的學習培訓。漢承秦制,進一步加強了中央集權,興辦太學和地方郡國學,設五經博士,中央太學與地方郡國學相輔相成,構成了西漢完備的官學體系。西漢的小學教育繁榮發展,學習、考試、獎懲制度井然,重視對蒙童和邊塞屯戍士卒的蒙學教育、成長和去向追蹤調查。組織學生赴郡縣官學學習,從而達到了增加學識、增長才干的目的,使官民之間有規范的信息通道,促進了大一統的形成。大一統的形成也為文化教育的繁榮昌盛奠定了堅實的社會基礎。

玉門花海漢簡中多為小學字書和練字的習作,其內容主要表現為學習國家政策法規知識、識字學習教育、學習實用文化知識、學習地理方位知識等幾個方面。其中“倉頡篇”簡就有三枚,對研究西漢小學教育有著重要的參考價值。據《漢書·藝文志》記載,讀書習字的蒙童,按其讀書的目的對其有不同的識字要求。但凡作為史官培養的孩童專門學習諷類字書,能掌握五千字以上方能為史,需要掌握并理解《倉頡篇》的全部內容。《倉頡篇》作為西漢時期的小學教材,已經影響并普及到邊塞地區,由此可見西漢時期小學教育的繁榮昌盛。

注釋

①班固.漢書:卷六:武帝紀第六[M].北京:中華書局,2007.

②班固.漢書:卷三十:藝文志第十[M].北京:中華書局,2007.

參考文獻

[1]班固.漢書:卷六:武帝紀第六[M].北京:中華書局,2007.

[2]伊傳寧.漢代西北戍卒研究:以居延漢簡為中心[D].蘭州:西北師范大學,2011.

[3]嘉峪關市文物保管所.玉門花海漢代烽燧遺址出土的簡牘[C]//甘肅省文物工作隊,甘肅省博物館.漢簡研究文集.蘭州:甘肅人民出版社,1984.

[4]班固.漢書:卷三十:藝文志第十[M].北京:中華書局,2007.

[5]王積躍.西漢的教育興盛與學術繁榮[J].文史雜志,2014(3):44-49.

[6]張小鋒.兩漢童蒙教育何以影響深遠[J].人民論壇,2019(7):142-144.