明清時(shí)代閩南石窟寺選址研究

盧虹

摘 要:龍湫巖是云霄地區(qū)唯一的石窟寺,明末清初由明末遺臣吳燮山主持開鑿于東廈鎮(zhèn)的白塔山仙人峰北麓,石窟寺選址受多方面因素的影響。石窟寺山門至龍湫巖下寺一帶的山石崖壁、巖洞以及寺觀建筑等處,至今保留明清至近現(xiàn)代題刻多種,是研究明清至近代當(dāng)?shù)匚幕v史文化的重要實(shí)物。文章從地理位置、地質(zhì)環(huán)境、氣候因素、風(fēng)水因素、興建背景進(jìn)行分析,進(jìn)而對(duì)石窟寺開鑿的民俗習(xí)慣以及當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景進(jìn)行側(cè)面的研究。

關(guān)鍵詞:龍湫巖、道宗、明清石窟寺

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.20.040

云霄縣東廈鎮(zhèn)龍湫巖由石窟寺和摩崖石刻組成,共計(jì)摩崖石刻9處,歷代碑刻或石匾10處,通過開鑿山巖成為該地區(qū)石結(jié)構(gòu)建筑的一種特殊類型。它的修建體現(xiàn)了北宋之后南方石窟寺普遍往寺院殿堂形式發(fā)展的一種趨勢。由于龍湫巖俯瞰漳江而攬山海勝跡,成了明末清初修建者的優(yōu)選之地。自崇禎年間始建,之后的清乾隆、光緒年間、近代均有修繕。1985年被公布為云霄縣第一批文物保護(hù)單位,該地政府對(duì)其開展了有效的保護(hù)管理。

1 基本情況

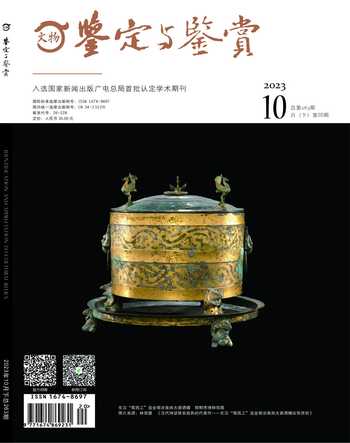

石窟寺是東漢時(shí)期伴隨佛教從古印度傳入中原的一種佛教建筑形式。龍湫巖的石窟寺及摩崖石刻是在石窟寺本土化之后,融合地方文化因素開鑿的,集中體現(xiàn)了南方石窟寺、摩崖石刻的特點(diǎn)。它的摩崖石刻、碑刻石匾都是直接鑿刻在自然山體、巖體、崖壁上,這些山體都是龍湫巖重要的文物組成部分。龍湫巖下寺(圖1)就地取材直接從巖體上開鑿石料,其中下巖三寶殿沿山崖修筑,面闊三間,進(jìn)深四間,硬山頂,燕尾脊,抬梁式磚木混合結(jié)構(gòu)。其山門北側(cè)的崖壁上,集中了本巖諸多的摩崖石刻精華,包括:眼中杯渡、跫谷、迎仙屏、通海洞、“鈴袈深處”石匾、“募建龍湫巖碑記”等。龍湫巖上巖有一堂兩側(cè)室,奉拜南海觀音(俗稱鸚哥佛),名“仙名堂”,該處“臺(tái)基高砌,依山勢而建,正門置踏步垂帶,五級(jí)臺(tái)階。懸山頂,外配朗亭。堂前埕地平曠,四面欄桿古拙;兩牌坊之間的山道西側(cè)、筑賞心亭一座、三開間、重檐歇山頂”①。

龍湫巖的選址充分考慮了地理位置、自然環(huán)境、風(fēng)水原則、地質(zhì)狀況等多方面因素,它的修建有著深刻的時(shí)代意義。

2 地理位置

2.1 沿海名山

龍湫巖位于云霄縣東廈鎮(zhèn)白塔村的白塔山仙人峰北側(cè)100米山麓上,它的選址充分體現(xiàn)了該地的地理優(yōu)勢:位于福建東南沿海,地處漳江下游,依山傍水、坐南朝北,距離云霄縣城東南約5千米,水路、陸路四通八達(dá)。據(jù)民國《云霄縣志·山川》記載:“白塔山,距縣治10里,上有龍湫巖,攬山海之勝。”仙人峰海拔534.4米,是東南延伸的丘陵地帶,自北向東南傾斜。據(jù)清康熙《漳浦縣志·卷十九·仙人亭》記載:“在云霄仙人山,相傳有人在此修真。今山上有石棋盤,山下石壁上有巨人跡。”仙人峰東麓附近的佛教古剎龍泉巖,因其寺后有形似“仙人弈棋”的天然“石棋盤”,使整座山被奉為受仙人感應(yīng)的仙山。明末清初,官場失意的士大夫不約而同地被此地的靈氣所吸引,相繼隱居于此。

下寺山門東北側(cè)的石崖壁上有“迎仙屏”石刻一塊:行書,字徑0.5米。據(jù)考證,為南明隱居于此的士大夫所書;另有“鈴袈深處”石匾,于民國十五年經(jīng)日本大學(xué)法學(xué)學(xué)士、民國政和縣縣長吳有容考證為黃道周所題。明崇禎四年南明大學(xué)士黃道周“語皆刺延儒,體仁,上益怒,坐削籍歸”②。回鄉(xiāng)講學(xué),游歷龍湫巖,途經(jīng)東廈龍盤樓。“土豪廖龍盤聞黃石齋公來游龍湫,道經(jīng)其樓,龍盤遣使邀公赴宴,公曰‘余愿飲調(diào)九清茶,不愿龍盤美味”。宴罷,作“鈴袈深處”石匾鑲于龍湫巖下寺二道山門門楣上,石匾長1.2米,高0.34米。

2.2 交通便利

龍湫巖的佛堂依山高筑,北望漳水如帶,隔岸是梁山主峰。“在白塔山,有石室石洞,石洞可坐百余人,庵中大石鐫刻杯中眼渡四大字俯瞰大江。”③據(jù)“龍湫巖考實(shí)記”碑的碑文記載:“白塔山龍湫巖,風(fēng)景為云邑冠。容自幼屢隨先君子如江公游其地,而洞而臺(tái)而泉而石,憑欄遠(yuǎn)眺,流連忘返。”龍湫巖占地方圓里許,古木參天,居高臨下,可俯瞰漳江。下寺北側(cè)下方的崖壁上有一字徑0.4米,豎排、楷書的摩崖石刻“通海洞”,相傳石刻所在的崖壁有與漳江相連的通道,龍湫巖無疑是進(jìn)出海洋的優(yōu)良通道,下寺碑刻刻有“勝跡表云霄特啟南天圖畫,禪堂濱島嶼遙分漲海旃香”。

3 地質(zhì)環(huán)境與氣候環(huán)境

3.1 地質(zhì)環(huán)境

龍湫巖屹立于白塔山山麓,山麓四周的環(huán)境特點(diǎn)極為相似,此地絕佳的地質(zhì)構(gòu)成、優(yōu)良的山勢成為修建者選址的重要因素。按地質(zhì)學(xué)分析,龍湫巖所在的白塔山位于福鼎—云霄斷陷帶,東南部為閩東南沿海變質(zhì)帶。“混合巖化強(qiáng)烈,混合巖、混合花崗巖廣泛出露,并有變質(zhì)交代的二長花崗巖侵入。此外,還有燕山早、晚期黑云母花崗巖及晶洞鉀長花崗巖侵入。”④巖附近山體主要由“花崗巖組成,丘體比較破碎,呈饅頭狀,植被覆蓋中等水平”⑤,沖溝發(fā)育,基巖裸露,部分由變質(zhì)巖組成。另有典型的南方喀斯特石灰?guī)r,以碳酸類為主。白塔山的巖石特點(diǎn)與巖性成為龍湫巖得以持續(xù)開鑿的關(guān)鍵。佛堂上方有巨石懸空,遠(yuǎn)古海洋沉積巖形成的石灰?guī)r層理清晰,形成典型的單斜構(gòu)造。修建者依山勢筑上下巖,殿閣內(nèi)部的空間寬闊,利用山體挖掘出石窟,窟連殿、殿連窟。“又按自然形勝筑‘凝翠閣辟‘通海‘跫谷‘別有天‘蟾洞‘聽泉等天然景觀。”⑥大部分石窟寺被開鑿時(shí),修建者已深刻體會(huì)到雨水沖刷會(huì)給石刻(圖2)等帶來危害,雨水會(huì)越過石刻流到地下,不會(huì)滲透到石刻表面,可避免水的干濕更替造成鹽分凝結(jié)、霉菌滋生等,石刻可以保存長久。巖廈或者凹進(jìn)去的位置就成為摩崖石刻的最佳選址。下寺(圖3)后殿的洞穴巖壁上有題刻及楹聯(lián)一對(duì),上橫鐫“懸圃處”字徑0.5米,左右兩側(cè)刻對(duì)聯(lián)“數(shù)椽懸空便成須彌寶岸,一帶回曲自有功德慈帆”。該處巖檐進(jìn)深較大,可像木構(gòu)窟檐一樣遮蔽風(fēng)雨及日曬。有的石窟寬度有限,為了體現(xiàn)較好的視覺效果使巖檐向外伸展一定的長度,雕琢?xí)r就將造像以一定的角度向外傾斜,與佛像構(gòu)成必要的斜撐,有效減少雕像與造像被自然侵蝕,如下寺依山崖而筑,寺上方有巨石沿山崖傾斜,修建者將此處辟為一堂一室,祀觀音。

3.2 氣候因素

修建者既考慮了本地的植被環(huán)境,又判斷了環(huán)境對(duì)石窟建筑的自然影響,論其根本都是從當(dāng)時(shí)的氣候因素做出判斷。龍湫巖所在地的東廈鎮(zhèn)屬東南亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候,雨量充沛,年平均氣溫為21.2攝氏度,年降水量1714.5毫米左右。植被豐富,林地面積3.14萬畝(約2093.3萬平方米)。修建者選址于此的目的在于避世,該處植被豐富,符合選址要求。龍湫巖主持道宗作為明崇禎末年天地會(huì)的創(chuàng)始人之一,在反清復(fù)明的活動(dòng)中相當(dāng)活躍,在他投入反清復(fù)明的活動(dòng)之前在龍湫巖石窟寺?lián)沃鞒郑逵牡沫h(huán)境有助于他觀察時(shí)局。另外,因山體主要是巖石的構(gòu)成,白塔山的植被覆蓋率也相對(duì)低于同一緯度的山區(qū),使石窟寺有一定的林蔭遮蔽又避免由于植被蓄水滋潤導(dǎo)致的巖石滲水氧化造成的侵蝕。

4 風(fēng)水因素

龍湫巖的選址完全遵循了古人樸素的風(fēng)水學(xué)觀念,通過判斷白塔山的地表生態(tài)和氣候關(guān)系來確定建筑的生態(tài)環(huán)境及風(fēng)景生態(tài)環(huán)境。龍湫巖大門兩側(cè)有“碧山清天朝秀地,青山明月照龍湫”,修建者充分注意天人合一的哲學(xué)理念,將溝通天與地的觀念運(yùn)用到龍湫巖的選址中,講究部分與整體的協(xié)調(diào),強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧。用白塔山來充當(dāng)龍湫巖的背景支撐,龍湫巖旺盛的香火也提升了白塔山的靈氣,通過“青山”與“明月”的聯(lián)系,體現(xiàn)出龍湫巖這一部分與天溝通的重要性,“人法天,地法天,天法道,道法自然”⑦,如朗亭三間八柱所刻聯(lián)句“百年蘭若時(shí)聞馨,一縷篆煙應(yīng)本心”,借自然之力促進(jìn)居住修行、環(huán)境優(yōu)化。

白塔山風(fēng)光綺麗、環(huán)境適宜。附近有新石器時(shí)代橫山遺址,該遺址出土有石刀、石斧等。唐代開漳圣王陳元光祖母、唐開國元?jiǎng)追蛉岁愄婺肝菏显嵊诖恕}堜袔r石窟寺選址者勘探白塔山的環(huán)境,充分重視了人工自然環(huán)境與天然環(huán)境的聯(lián)系,勘查白塔山龍湫巖的自然環(huán)境又有節(jié)制地利用其山體的規(guī)律,改造其部分巖石結(jié)構(gòu),選擇并修建適合隱居者修行、使隱居者身心健康的最優(yōu)建筑環(huán)境,“背山、面水、向陽”,達(dá)到了修行者選擇在安靜的山間、人跡罕至之處集中注意力修行的目的。大門刻聯(lián)句“仙山奇巖蘊(yùn)龍氣,名剎勝景泛秋光”。龍湫巖石窟寺依山而建,寺后樹木參天、綠樹成蔭、奇石嶙峋、石徑通幽;龍湫巖石窟寺依山傍水,漳江沖積平原收于眼底,“湫水流波”又“眼中杯渡”,綺麗山水盡收于龍湫巖之眼中。

5 興建的時(shí)代背景

龍湫巖石窟寺于明崇禎四年由明末遺臣吳燮山主持募建,至今已有390年。據(jù)《云霄廳志》卷十六記載:“崇禎四年,云霄白塔村吳士鼎募建龍湫巖,當(dāng)年十一月五日落成,聘請(qǐng)道宗為主持,收納信眾所捐緣金、緣米。”“龍湫巖考實(shí)記”碑記載:“始知崇禎四年五月廿四日興工,十一月十五日慶成,六年癸酉之吉,吳燮山立石于巖。”記載吳燮山歸隱后募建。又據(jù)《云霄廳志》載:“吳燮山白塔我二房祖裔也。其父養(yǎng)中公,萬歷己酉科舉人,持授瑞安知縣。公諱士鼎,字調(diào)九,天啟辛酉副榜,任鹽下知縣,居官變產(chǎn)以賑饑民,甚德之。后升潼川府州牧。”吳燮山隱退之后在白塔山選址修建龍湫巖石窟寺,時(shí)值明末內(nèi)憂外患、社會(huì)動(dòng)蕩不安之際。官場失意者不約而同前來該地隱居,1926年民國學(xué)者吳有容留有碑刻,記“明末士大夫多隱居山谷中,如少林寺等,皆有志恢復(fù)者也。燮山公其亦少林之亞歟!”1631年龍湫巖初步建成,吳燮山聘請(qǐng)道宗為主持,立于巖上的“募建龍湫巖碑記”載:“主持僧道宗收。”

道宗和尚,俗家姓張,名云龍,生于1613年,據(jù)考證為詔安官陂人。17世紀(jì)30~40年代,道宗在閩南地區(qū)結(jié)交名士,十分活躍,雖然隱居于偏僻山區(qū),卻密切關(guān)注時(shí)局,與著名的“明朝遺老”張士良產(chǎn)生交集。張士良“崇禎七年遷任河南按察司副使、兼大梁兵備道、駐河南信陽州,為正四品官銜。旋因群雄蜂起時(shí)局動(dòng)蕩,遂于同年夏秋間棄官歸里。他返鄉(xiāng)后一面為其岳父莊誠齋夫婦筑墓于馬鋪鳳仙墩,一面著手在家鄉(xiāng)營造菜埔堡。竣工后隱居平和靈通山潛心修佛”⑧。道宗與張士良皆為佛教徒,常有來往,張士良濃厚的忠君愛國思想深刻地影響了道宗。在道宗作為主持管理龍湫巖期間,龍湫巖便成了早期歸隱或是失意于朝廷的士大夫暗中觀察時(shí)局變化的場所。明崇禎末年,道宗與其堂兄張耍、鄉(xiāng)友郭義、蔡祿等18人在詔安二都九甲社結(jié)拜聚義,創(chuàng)立“以萬為姓”的集團(tuán)。早期“萬姓集團(tuán)”以殺人越貨、海盜劫掠的行當(dāng)維持,百姓稱其為“九甲賊”或“老萬賊”。道宗在龍湫巖修行時(shí)也參與“萬姓集團(tuán)”的勾當(dāng),但在與道德境界較高的明代士大夫接觸時(shí),潛移默化地受到影響,不久就慢慢改變其“殺人、劫掠”的觀念,竟在老家詔安官陂拓建了長林寺,“長林寺弟子報(bào)恩題名志”碑記載:“禪林第五和尚建一梵剎。”順治六年五月鄭成功派麾下將領(lǐng)施郎(施瑯原名)將其招撫,“萬姓集團(tuán)”逐漸成為閩南地區(qū)清初抗清的主要?jiǎng)萘Αm樦问四辏嵆晒κ諒?fù)臺(tái)灣后在臺(tái)灣傳令萬義、萬祿等率部離開銅山赴臺(tái),道宗叛鄭投清。“銅山之變”后,“三日反清,四日反明”。但是明末士大夫?qū)Φ雷诘挠绊懯巧羁痰模煌肚宓牟痰摫磺逋⒉稓⒑螅旨ぐl(fā)了道宗的反清決心。康熙十三年農(nóng)歷十月二十五日在詔安官陂聚集了“萬姓集團(tuán)”的殘部及佛教教徒,正式建立天地會(huì)秘密組織。

盡管道宗最后遁于長林寺隱入山中,龍湫巖石窟寺卻與天地會(huì)的產(chǎn)生結(jié)下淵源。當(dāng)代部分學(xué)者認(rèn)為道宗與天地會(huì)創(chuàng)立有深刻淵源⑨,龍湫巖與“天地會(huì)”起源地的存在密切聯(lián)系。白塔山附近有高溪廟,祭祀開漳圣王,其正門楹聯(lián)“地鎮(zhèn)高崗,一派溪山千古秀;門朝大海,三合河水萬年流”,龍湫巖巖上的“通海洞”印證了天地會(huì)《會(huì)簿》所描述的活動(dòng)環(huán)境,體現(xiàn)了東廈這兩處民俗場所性質(zhì)的一致性,都是為“反清復(fù)明”活動(dòng)提供秘密場所的。總之,從1631年吳燮山募建到崇禎皇帝自縊于煤山,明亡,龍湫巖石窟寺極佳地緣因素被作為明末愛國士大夫的聯(lián)絡(luò)點(diǎn),極有可能成為復(fù)明之士的一個(gè)秘密據(jù)點(diǎn),乃至之后的“天地會(huì)”的發(fā)源地之一。

綜上所述,龍湫巖石窟寺的開鑿是在嚴(yán)格勘察地理環(huán)境、石質(zhì)情況及判斷山勢水脈之后選定的優(yōu)良位置。它的選址原則(與自然相協(xié)調(diào)、因地制宜)受當(dāng)時(shí)時(shí)代背景的深刻影響。明清時(shí)期士大夫隱遁山林、參禪悟道的現(xiàn)象司空見慣。“長林寺弟子報(bào)恩題名志”碑記載:“禪林第五和尚建一梵剎。”龍湫巖石窟寺的選址原則與建筑理念,都是國內(nèi)石窟寺建筑中較為罕見的,它現(xiàn)存的碑刻(圖4、圖5)為研究閩南地區(qū)的民俗、建筑技術(shù)提供了珍貴的實(shí)物資料。

注釋

①中國人民政治協(xié)商會(huì)議,福建省云霄委員會(huì).云霄文史資料修訂匯編:下冊(cè)[M].云霄:福建省云霄委員會(huì),2006:1198.

②錢海岳.南明史[M].北京:中華書局,2006:1963.

③吳文林.云霄廳志:卷十六名跡[M].薛凝度,修.臺(tái)北:成文出版社,1968:5-6.

④福建省地方志編纂委員會(huì).福建省志:地質(zhì)礦產(chǎn)志[M].北京:方志出版社,1996:12.

⑤[佚名].閩東沿海區(qū)[EB/OL].(2019-09-06)[2023-07-22].http://baike.baidu.com/view/3955052.html.

⑥中國人民政治協(xié)商會(huì)議,福建省云霄委員會(huì).云霄文史資料修訂匯編:下冊(cè)[M].云霄:福建省云霄委員會(huì),2006:705.

⑦老子.老子[M].湯漳平,王朝華,譯注.北京:中華書局,2014:95.

⑧湯毓賢.明朝遺老張士良研究:兼談萬姓集團(tuán)與天地會(huì)起源[J].漳州職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2003(4):65.

⑨秦寶琦.“香花僧秘典”、“萬五道宗”、“西魯故事”與天地會(huì)起源[J].清史研究,2007(3):69.