改革開放初期上海交通大學實驗室建設(1978—1991)

孫 萍

(上海交通大學檔案文博管理中心,上海 200240)

0 引言

“文革”十年,學校教育事業遭到嚴重摧殘,實驗室工作受到不同程度的破壞。1978年召開的中國共產黨十一屆三中全會,為高等教育的改革開放創造了歷史機遇。是年4月,學校按照鄧小平提出的“重點大學既是辦教育的中心,又是辦科研的中心”[1]的指示精神,制定《上海交通大學發展規劃》,與時俱進地提出建設“綜合性理工大學”的目標,并在分類建設目標中明確指出要“加速實驗室的建設和改造”,建立“現代化的實驗基地和測試中心”[2],這為改革開放初期全校實驗室建設指明了方向。

1979年,隨著全校工作重點轉移至教學科研,實驗室工作進入快速調整、恢復階段。受“文革”干擾而渙散的實驗室人員紛紛歸隊,配齊實驗室領導班子,在全校范圍內陸續建立起實驗室工作人員崗位責任制;對實驗用房進行重新調整和修繕改建,開展儀器設備清產核資和技術鑒定,制訂或修訂各項實驗室管理規章制度;結合新的專業設置,對聲全息、金相熱處理等16 個實驗室進行了體制調整,新增圖像處理與模式識別、機器人、生物醫學儀器等新興學科實驗室,還新建了計算中心、理化實驗中心等校級實驗室;為使實驗教學質量迅速恢復到“文革”前水平,并在此基礎上繼續提高,重點加強物理等5 個基礎課實驗室、無線電等10 個技術基礎課實驗室的更新、改造和提高[3]。

1983年9月,學校制定《上海交通大學重點學科發展規劃》。根據《規劃》所確定的信息技術、材料科學及工程、能源工程、生物技術、船舶及海洋工程、機械工程、應用科學、管理科學8 個領域37 個重點發展學科[4],對重點學科實驗室給予了重點扶持和重點建設。

進入20 世紀80年代中后期,中國高校普遍面臨教育經費嚴重不足的困境,這也給高校實驗室建設帶來影響。學校從開支、增效兩方面著手:①搶抓機遇,充分利用國家重點建設項目、世界銀行貸款項目,成功獲批國家重點實驗室建設項目4 項,持續推進實驗室軟硬件建設,②深化實驗室管理改革,通過改進教學設備費分配辦法、實施實驗室人員定編定崗、采取經費包干和工作獎勵等措施,挖潛革新,增收節支,從而有效地破解發展難題,迎來了改革開放初期實驗室建設發展的新高潮。

1 加強實驗室的科學管理和建設

進入改革開放新時期,學校高度重視并加強實驗室建設,從規范管理、加大投入、規范管理、隊伍建設等方面實施了一系列除舊布新的工作舉措,使學校整體實驗條件有了極大的改善和提高。

1.1 加大投入

“文革”后實驗室的恢復整頓工作以抓儀器設備管理為突破口,對儀器設備臺賬進行清理,制定儀器設備協同共用辦法,提高儀器設備的完好率和使用率。經過幾年的努力,設備完好率從1977年的75%提高到1979年的90%[5]。1981年,全校實驗室儀器設備總金額達4 892 萬元[6],占全校固定資產總值8 121 萬元[7]的一半以上。

隨著教育事業的發展,特別是我校被列入國家重點建設項目,加上世界銀行貸款項目的實施,學校實驗室的儀器設備固定資產投入有了較大幅度地增長。

1984年,學校被列為國家重點建設、重點投資的10 所大學之一,國務院決定投資1.35 億元重點建設上海交大閔行校區[8]。1987年,水利電力部投資9 700萬元(其中2 500 萬元為設備費),與上海交大聯合舉辦上海交大電力學院[9]。至1994年底,在閔行新校區相繼建成數學樓、物理樓、化學樓、計算中心、電工力學樓、能源樓、信控樓、電機實驗樓、電力實驗樓,完成建制在閔行校區的物理、化學、固體力學、流體力學、電工、電機、高壓技術、土木建筑等實驗室的搬遷任務。

世界銀行貸款是指由世界銀行提供給發展中國家政府的優惠貸款。1981 ~1991年,國家教委分配給學校的世行貸款項目共有5 項,貸款總額為1 287.32 萬美元,其中設備費1 075 萬美元[8]。學校利用世界銀行貸款,重點建設了計算中心、船舶技術中心、理化實驗中心,籌建振動沖擊噪聲國家重點實驗室、區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室(上海實驗區),還加強了材料科學、應用物理、電子技術和生物醫學工程實驗室的建設。

1.2 規范管理

新中國成立以來,實驗室管理職能先后由教務處、生產物資處、科研處負責及兼管。1984年,學校正式成立實驗室處,作為全校實驗室建設的管理機構,統一歸口管理實驗室用房、儀器設備、實驗室規劃、管理制度的制訂和修改、實驗室隊伍建設、實驗教學、對外創收、條件保障等。1987年,又設立校實驗室建設委員會,主要承擔咨詢評審、統籌規劃、擇優投資、效益考核等工作。這一時期校級管理機構的設置,進一步加強了學校對實驗室建設和管理的領導。

建章立制是實施科學化管理的基礎。早在20 世紀50年代,學校制訂了儀器設備的調撥、損壞賠償、出借辦法等5 個實驗室管理條例。1978年以來,以實驗室工作條例、技術人員崗位職責制、設備管理辦法、實驗教學守則、實驗室安全等為重點,相繼制訂一系列全校性實驗室工作規章制度。同時,將實驗室評比列為實驗室管理的正常工作,自1978年起每年1 次的評比從未間斷,形成以完成任務、儀器設備、隊伍建設、實驗室安全文明為評估指標,從定性到定量的實驗室評估考核辦法,以評促優,推動全校實驗室工作的整體提升。

學校還注重開展實驗室建設的研究和交流。1978年起,編印出版不定期的“實驗室工作簡報”。1982年,創辦刊物《實驗室研究與探索》,面向全國高校發行。該刊現已成為教育部主管、上海交通大學主辦的綜合性科技期刊,是中國高等教育學會實驗室管理工作分會會刊。2008年,該刊被列為中國科技核心期刊、中文核心期刊。至2012年,該刊被俄羅斯《文摘雜志》(AJ,VINITI)、美國《化學文摘》(CA)、美國《劍橋科學文摘》(CSA)、美國《烏利希國際期刊指南》(UIPD)、英國INSPEC數據庫等檢索系統收錄。

1.3 加強隊伍建設

1978年以來,我校實驗室技術人員隊伍大致由三類人員組成:①20 世紀50年代高中或中專畢業生,進校后從事教學輔助工作,成為實驗室技術人員;②20世紀70年代的知識青年,因受“文革”影響,基礎相對薄弱;③改革開放以來歷屆分配到校的大專以上學歷畢業生。學校積極鼓勵他們參加夜大學或接受業余文化教育,還舉辦儀器訓練班、計量維修學習班、計算機起點班、實驗教學集訓班等各類培訓班,提升實驗室技術人員的整體業務水平。

隨著學校恢復教師職稱評審工作,從1980年開始首次在工程實驗技術人員中開展工程技術專技系列職稱評聘工作,評聘了第一批工程師,1986年開始評聘高級職稱。同時,在全校探索管理體制改革的浪潮中,對實驗室人員實行人才流動,先后調出各類人員88人,并不斷補充吸收本科生、研究生;根據教育部定編原則對實驗室人員進行定編,制訂工作規范,實行實驗室工作量制度,調動了廣大實驗室人員的工作積極性,使實驗室技術隊伍的知識結構、年齡層次趨于合理,為建立與一流師資隊伍相匹配的一流工程實驗技術隊伍創造了條件。至1991年,全校有實驗室人員899 人,其中高級職稱人員87 人、中級職稱人員288 人、初級職稱人員524 人[5]。

1.4 各類實驗室快速發展

經過改革開放初期10 余年的建設,我校實驗室有了長足發展。實驗室設置隨專業增減而定,實驗室建制從校系室三級管理逐步過渡為校系二級管理,重點加強了國家重點實驗室、校中心實驗室、重點學科實驗室建設,并通過統籌發展,不斷提高實驗室資源利用的效能。1991年與1978年相比,實驗室數量從43 個增加至90 個,其中基礎課及技術基礎課實驗室14 個、專業課實驗室68 個、校中心實驗室4 個、國家重點實驗室4 個;實驗室儀器設備從18 635 臺(件)增加至33 421 臺(件),儀器設備總金額從3 719 萬元增加至17 363 萬元,實驗室用房從1979年的2.99 萬m2增加至7.31 萬m2,實驗室人員從1979年的509 人增加至899 人(見表1)。

表1 1978 ~1991年上海交大實驗室基本情況一覽表

2 國家重點實驗室建設

國家重點實驗室建設是與高校重點學科建設相伴而生的,是加強基礎研究和培養高層次人才的基礎建設。20 世紀80年代中后期,國家計委、國家教委先后批準在上海交大建立4 個國家重點實驗室。隨著國家重點實驗室的陸續建成和開放,在科學研究、人才培養、國際合作交流等方面發揮了重要作用,進一步增強了學校科學研究能力,提升了科技開發的競爭力。

2.1 海洋工程國家重點實驗室

1985年7月,國家計委、國家教委批準建立海洋工程國家重點實驗室,下撥建設經費400 萬元。該實驗室于1992年6月建成并通過國家驗收,向國內外開放。其建設總投入為1 435 萬元,實驗室用房4 305 m2,儀器設備資產708.56 萬元。實驗室由海洋工程水池(亦稱風、浪、流水池)、拖曳水池、空泡水筒、結構動力加載系統、水下工程水池5 個部分組成,其中海洋工程水池設備先進、功能齊全,其規模當時屬世界第三、亞洲第一[10]。

2.2 振動沖擊噪聲國家重點實驗室

1988年10月,國家計委、國家教委批準在世界銀行貸款“重點學科發展項目”支持下,建立振動沖擊噪聲國家重點實驗室。該實驗室于1995年建成并通過國家驗收。其實驗室用房1 350 m2,儀器設備資產1 100 萬元,其中包括用世行貸款引進的價值110 萬美元的先進儀器設備[11]。

2.3 金屬基復合材料國家重點實驗室

1989年2月,國家計委、國家教委批準建立金屬基復合材料國家重點實驗室,下撥建設經費520 萬元。該實驗室于1991年12月建成并通過國家驗收(見圖1)。實驗室購置了分析電鏡、掃描電鏡、EDAX新型能譜儀、離子減薄儀、超顯微硬度計等12 臺當時國際上先進的復合工藝設備,儀器設備資產900.25 萬元[12]。

圖1 1991年建成的金屬基復合材料國家重點實驗室

2.4 區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室(上海實驗區)

1989年6月,國家計委、國家教委批準上海交大與北京大學聯合建立區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室。該實驗室于1995年建成并通過國家驗收,向國內外開放。其中上海實驗區在世界銀行貸款“重點學科發展項目”支持下,分配到建設經費85 萬美元,建成實驗室用房840 m2,儀器設備資產748.78 萬元[5]。

3 實驗室建設成效

實驗室在高等學校具有無法替代的地位,它作為培養創新人才的基地、實施科技創新的搖籃、踐行社會服務的窗口[13],承擔著實驗教學、科學研究和社會服務三大任務。

3.1 革新教學方法,提高實驗教學質量

交通大學歷來有“重實踐”的教學傳統,自建校起就十分重視實驗教學。從1978年起,根據寬口徑、創造性科學技術人才培養目標,學校不斷改革教學方法,努力提高實驗教學質量。

(1)恢復和完善實驗教學文件。內容包括實驗計劃、實驗指導書、實驗卡片、實驗開設記錄、實驗報告等。在此基礎上學校編印《上海交通大學教學匯編》,匯集了全校教學實驗的各項基本內容。逐年積累的學生實驗報告,也為實驗數據分析、設備更新改造、改進實驗裝置提供了依據。

(2)運用先進技術和科研成果,充實更新實驗教學內容。例如,從基礎課的物理實驗到專業課實驗,廣泛運用計算機技術,從數據處理到自動控制、仿真技術,使教學實驗內容跟上世界科學技術發展的步伐。

(3)單獨設課。打破過去純驗證性的教學方法,增加設計性、綜合性、開放性實驗。1983年,普通物理、電工基礎、應用化學等10 門實驗課均已采用單獨設課。數字電路、電子學等課程使用便攜式數字電路箱,開設開放性、設計性實驗,其成果“電子類專業技術基礎實驗教學改革”獲1989年上海市優秀教學成果獎。至1990年,全校各實驗室開出設計性、綜合性、開放性實驗,已達全部實驗的11.2%。1991 學年,全校實驗室共開出教學實驗328 門1 228 個,實驗開出率達99%(見表2)。

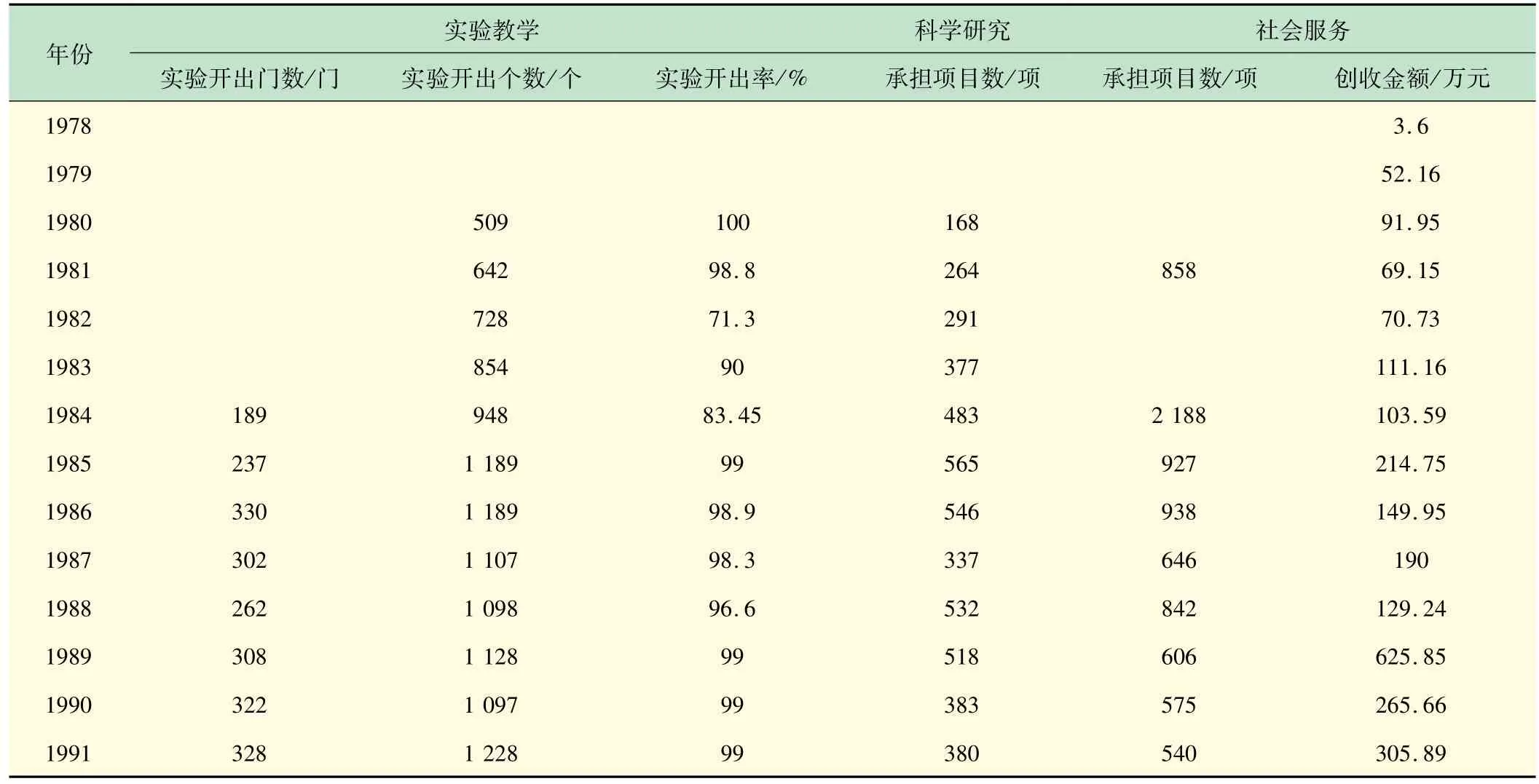

表2 上海交大實驗室承擔實驗教學、科學研究和社會服務統計表(1978—1991年)

3.2 發揮技術優勢,承擔科研試驗任務

全校實驗室充分發揮技術優勢,積極承擔科研試驗任務,為學校開展新技術、新工藝、新材料、新產品的研究提供良好條件。1980 ~1991年,全校實驗室共承擔了4 844 項科研任務(見表2)。其中,“勝利二號極淺海步行座底式鉆井平臺”“深潛救生艇”“阿依—24發動機振動故障研究”“液電沖擊波體外破碎腎結石技術”“中、大規模集成電路計算機輔助解剖分析系統”等一大批科研成果都是在實驗室中誕生的。

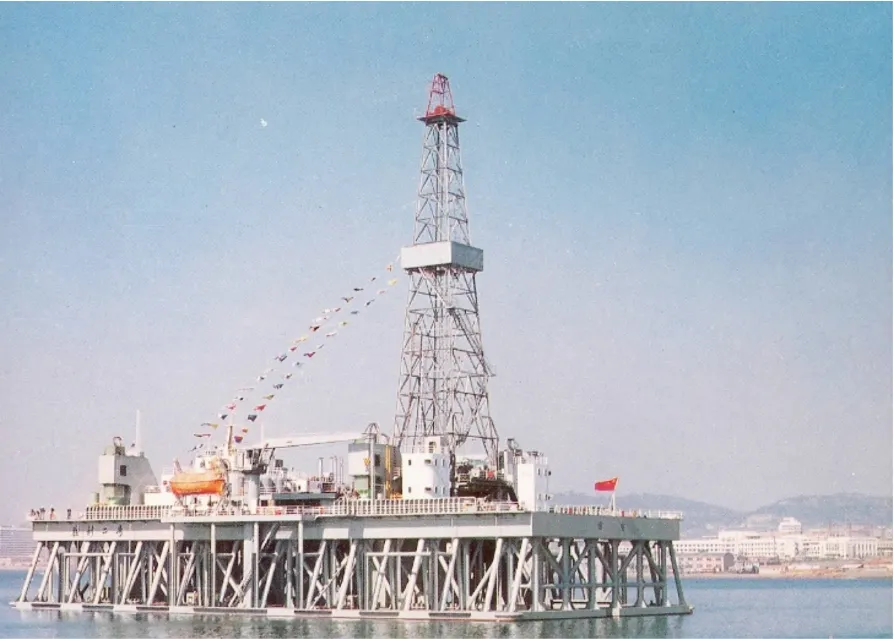

以1991年獲中國專利金獎、1992年被評為全國十大科技成就之一的“勝利二號極淺海步行座底式鉆井平臺”研制項目為例,學校成立海洋工程跨系學科委員會,組織由4 個系7 個專業近50 名教師組成的聯合攻關團隊,承擔了從總體、結構、行走機械、液壓系統、動力系統、自控系統、電氣系統、通訊導航系統、鉆井電驅動系統、中央控制系統,直到輔助設備的軟硬件的浩繁設計工作[14],每一項設計都以大量的研究試驗為基礎,經過多年合作攻關,圓滿完成全部設計任務,為我國石油工業的發展做出了貢獻(見圖2)。

圖2 1988年建成投產的勝利二號極淺海步行座底式鉆井平臺

3.3 面向國民經濟主戰場,廣泛開展社會服務

實驗室在完成教學、科研任務的前提下,貫徹中央提出的“科學技術工作必須面向經濟建設”[15]的戰略方針,廣泛開展對外服務,既提高了技術人員的業務水平和儀器設備的利用率,為學校創造了一定的經濟收益,同時也密切了學校與社會的聯系,為有關單位解決了急需解決的問題。

例如,起重機實驗室為滬東造船廠等單位開展大中型起重設備性能試驗;深潛技術實驗室為上海煉油廠進行裂化反應塔耐壓試驗;焊接實驗室采用氣電曲線自動焊新技術,為金山石化總廠解決了球罐的焊接工藝問題;空泡筒實驗室為上海航道局從日本進口的航浚4007 型挖泥船進行可調整空泡試驗,論證該船螺旋槳嚴重剝蝕系因葉面空泡造成的,為該局向日方索賠提供科學依據;CAM 實驗室采用計算機數控機床、搬運機器人等現代制造自動化裝備,加工導彈上雷達天線主副鏡零件等高精核心部件,為科研生產單位解決許多復雜的關鍵零件加工問題,等等。據不完全統計,1978 ~1991年全校實驗室共簽訂5 900 多項對外服務項目,為學校增加收入2 384 萬元(見表2)。

4 結語

改革開放以來,隨著高等教育事業的迅速發展,高校實驗室在教學科研中的基地作用越來越重要。上海交大經過10 余年的建設與發展,全校實驗室面貌發生了顯著變化,實驗室的各項工作適應了教學科研發展的需要,實驗室整體水平明顯上升,為學校建成綜合性理工大學、不斷地育人才出成果做出了貢獻,同時也為21世紀“創一流”目標下建設一流實驗室奠定了良好的基礎。