棕黃釉印花瓷器探析

于陸洋

【關鍵詞】棕黃釉;印花瓷器;北宋中晚期;中原地區(qū);空間格局

【摘要】在中原地區(qū)的古代窯址、生活遺址和墓葬中,出土有一類以棕黃色為主要釉色色調的印花瓷器。經(jīng)對考古出土材料和海內外機構及個人收藏的這類瓷器資料進行梳理、分析可知,棕黃釉印花瓷器主要燒造于黃河以北地區(qū)的窯場,各窯場的產(chǎn)品均存在自身的特色,但又都具有一些同時期的流行文化因素,如內底有澀圈、足端施白色化妝土等。除定窯與部分淄博地區(qū)產(chǎn)品年代為金代中晚期外,其他具有相關年代線索的棕黃釉印花瓷器年代均為北宋時期。同時,對比北宋中晚期中原地區(qū)其他釉色印花瓷器的燒造情況發(fā)現(xiàn),棕黃釉印花瓷器并不是仿制耀州窯青釉印花瓷器的產(chǎn)品,兩者無論在器物特征、產(chǎn)地分布還是運銷地區(qū)方面都有明顯差異;在定窯、井陘窯與介休窯有少量生產(chǎn)的兩類白瓷印花器與棕黃釉印花瓷器的紋飾風格較為接近。

————————

①一般認為,“中原”概念有狹義與廣義兩種范疇,本文采用廣義的“中原”概念,區(qū)域范圍包括河南全境、山東中西部及西南部、河北南部、山西南部、陜西中部、安徽北部以及江蘇北部等地。

在中原地區(qū)①的古代窯址、生活遺址與墓葬中出土有一類以棕黃色為主要釉色的印花瓷器,以往較少受到學界關注。本文基于已發(fā)表的考古發(fā)掘和館藏資料,結合在各處窯址調查及對相關私人收藏整理的情況,探討其產(chǎn)地與年代等基本問題,同時結合青釉與白瓷印花器的燒造情況,對中原地區(qū)燒造印花瓷器的空間格局等相關問題進行闡述。

一、棕黃釉印花瓷器的產(chǎn)地與產(chǎn)品特征

為便于討論,我們以現(xiàn)今行政省份作為單元,大致按照由北至南、自西向東的順序,對目前所見各窯場或區(qū)域燒造的棕黃釉印花瓷器資料進行梳理。

(一)河北地區(qū)

目前河北地區(qū)發(fā)現(xiàn)的棕黃釉印花瓷器主要來自定窯、井陘窯與磁州窯等3處窯場。

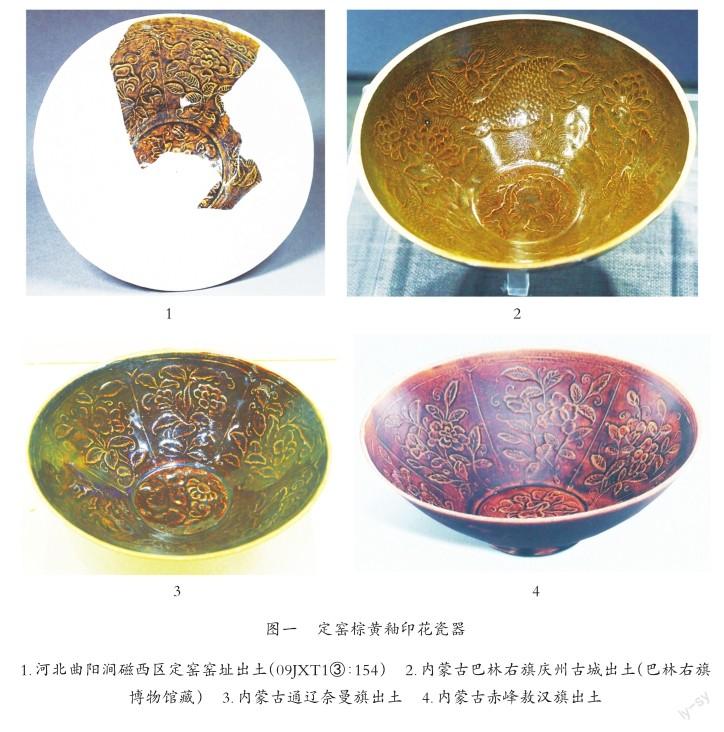

1.定窯

目前在考古發(fā)掘的定窯窯址中發(fā)現(xiàn)的棕黃釉印花瓷器數(shù)量較少,見有澗磁西區(qū)出土09JXT1③∶154[1]188(圖一,1)。類似產(chǎn)品在內蒙古東部則屢有出土,如內蒙古巴林右旗慶州古城出土例(圖一,2)、通遼奈曼旗以及赤峰敖漢旗牛古吐鄉(xiāng)出土例(圖一,3、4)[2,3]。鑒于定窯無化妝土白瓷與黑釉瓷中均可見在胎體和燒造特征上與之相同的器物,上述內蒙古出土的棕黃釉印花瓷器應均為定窯燒造。該類產(chǎn)品的具體特征表現(xiàn)為:器型多為碗類,圈足較矮;胎色較白,質地輕薄細膩;釉色較深,常被學界稱為“醬定”;芒口,采用環(huán)形組合支圈覆燒。

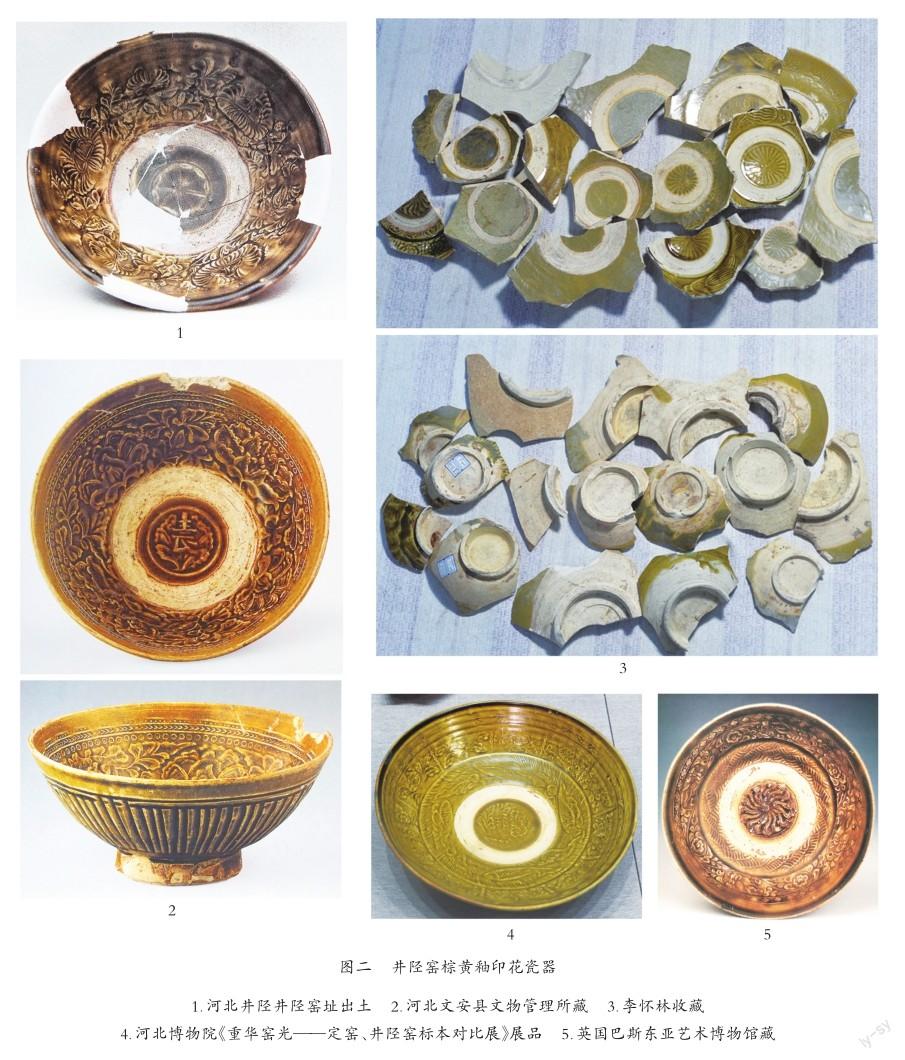

2.井陘窯

井陘窯址的發(fā)掘材料公布較少,棕黃釉印花瓷器目前見有棕黃釉印纏枝牡丹紋碗(圖二,1)[4]271。井陘縣民間藏家李懷林在窯址采集有數(shù)十塊棕黃釉瓷片,部分在2019年河北博物院《重華窯光——定窯、井陘窯標本對比展》上展出(圖二,3)。

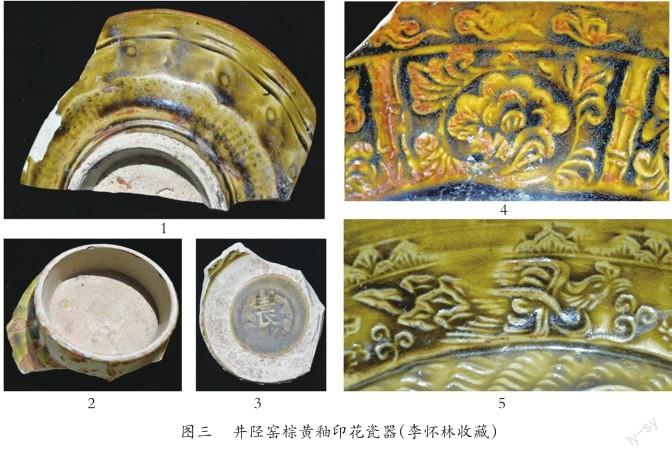

通過窯址出土和采集所得瓷片,我們可以大致概括井陘窯棕黃釉印花瓷器的特征:器型以碗為主,腹較深,圈足較大,足墻有薄、厚兩種(圖三,1、2);盤多折腹。紋飾種類較為豐富,以竹節(jié)分格裝飾最具特色(圖三,4),內壁題材多為花卉與動物(圖三,5),部分內底印有文字(圖三,3),個別外壁刻折扇紋。胎質較為細膩,胎色較白,釉色多接近標準的棕黃色。器物內底大多有澀圈,結合口沿積釉的情況看,應采用了覆燒工藝。由于器物外壁普遍較為光潔,我們推測器物燒造時使用了匣缽。

根據(jù)上述井陘窯棕黃釉印花瓷器的特征,可將部分非窯址出土的公私藏品的產(chǎn)地判定為井陘窯,具體包括:河北文安縣文物管理所征集的棕黃釉印花碗,外壁刻折扇紋,內壁印纏枝花卉紋,內底飾花卉紋,內心印銘,疑為“壽”字(圖二,2)[5];《重華窯光——定窯、井陘窯標本對比展》一書中收錄的一件棕黃釉印花折腹大盤,內壁上部飾幾何紋和折枝花卉紋,下部飾人首魚身紋和魚紋,內底飾花卉紋并在中心印銘“致慶”,紋飾繁密,風格獨特(圖二,4)[6];英國巴斯東亞藝術博物館藏棕黃釉印花折腹盤,尺寸相對較小,內壁上部飾幾何紋與纏枝花卉紋,下部飾水波紋,內心飾月華紋(圖二,5)①。

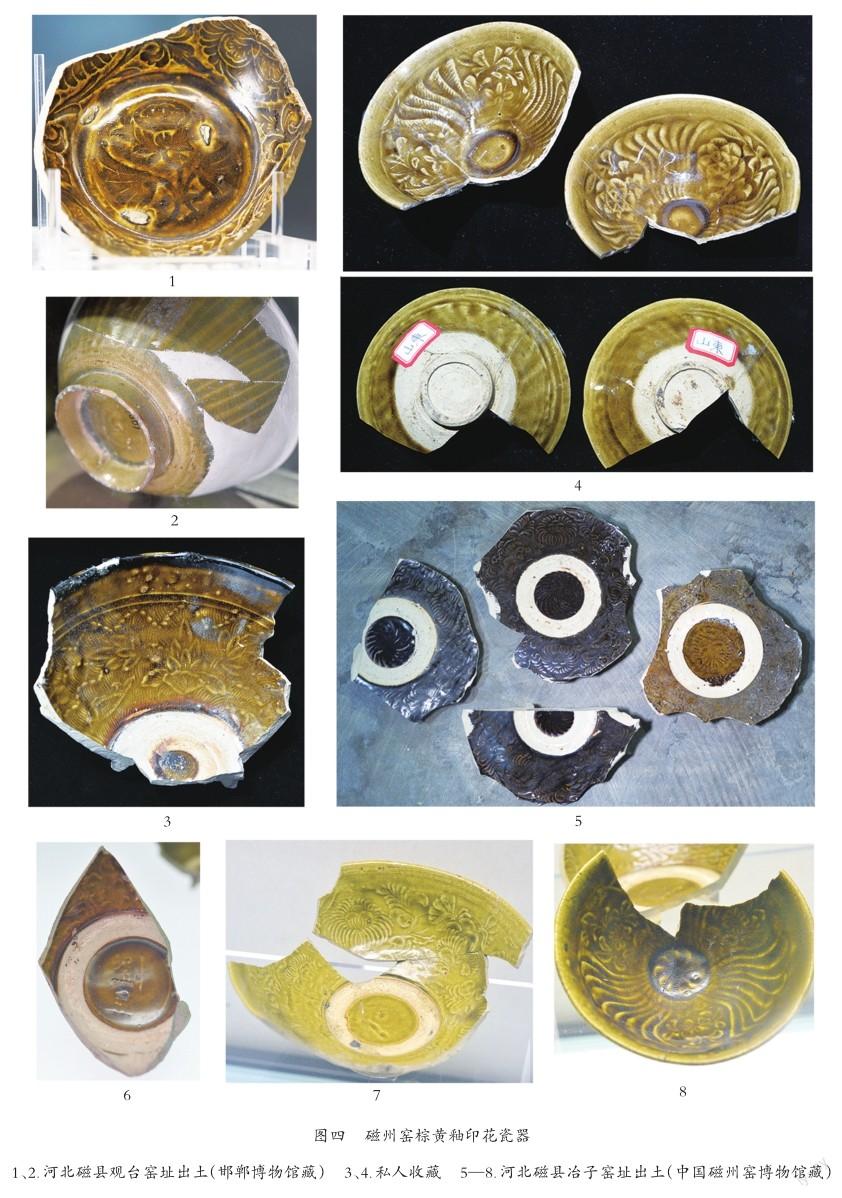

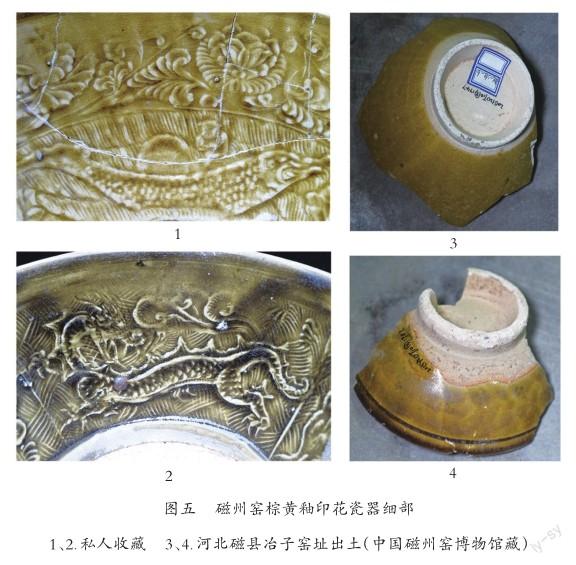

3.磁州窯

主要發(fā)現(xiàn)于漳河流域的觀臺與冶子窯址,在滏陽河流域的峰峰電廠也有少量采集[7]。根據(jù)裝燒方式的差異,可大體分為三類:

(1)三足墊餅疊燒

數(shù)量較少。目前僅見碗底標本,如邯鄲博物館藏觀臺窯址出土例(圖四,1、2),深腹壁斜直,圈足較大,足墻較窄。多為內壁飾凸印纏枝牡丹紋,外壁刻折扇紋。施釉較滿,僅足端無釉。內底有三足墊餅疊燒留下的3處支痕。此類產(chǎn)品的整體形制及外壁所飾折扇紋的特征與井陘窯棕黃釉印花瓷器較為相似。

(2)內底澀圈疊燒

數(shù)量相對較多。多為碗類,形制特征相近,多為敞口,深弧腹,直圈足,足墻偏窄。部分口徑較大,超過20厘米。紋飾較為豐富,多為凸印纏枝花卉紋(圖四,7)、蓮池魚紋(圖四,3)、童子魚船紋(圖五,1)及龍紋(圖五,2)。部分內心印有“何”“劉”等姓氏款(圖四,6)。除標準的棕黃釉色外,還有部分瓷器釉色偏黑(圖四,5)。結合該類產(chǎn)品圈足足端多施一圈化妝土(圖五,3、4)、內底有澀圈、口沿處積釉明顯、外壁無落灰和窯渣痕跡等特征推測,其應是覆置于匣缽內采用澀圈疊燒法燒制而成。

(3)匣缽單燒

發(fā)現(xiàn)較少。均為斗笠盞,內壁印相間分布的折扇紋和花卉紋(圖四,4、8)。由器物口沿釉層較薄、外壁近底處與內底積釉等特征推測,該類產(chǎn)品應是用漏斗形匣缽單燒而成。

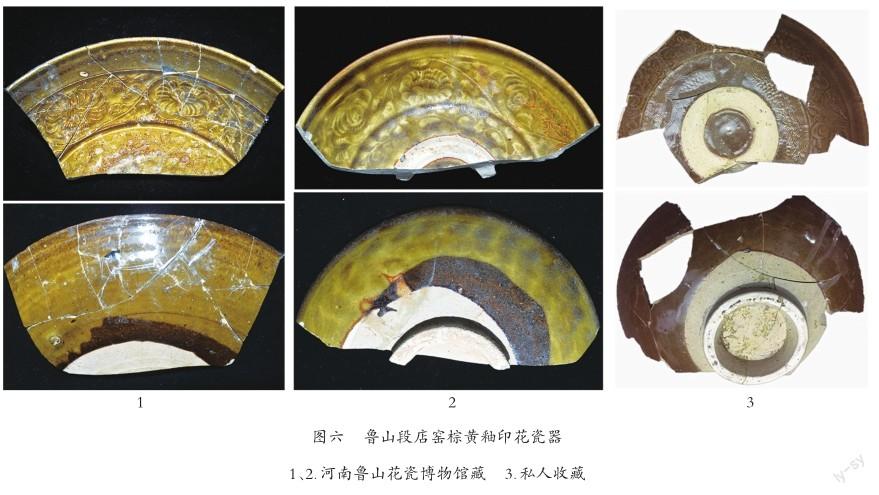

(二)河南地區(qū)

河南地區(qū)窯址發(fā)現(xiàn)的棕黃釉印花瓷器相對較少,目前僅在黃河以南的魯山段店窯采集到少量棕黃釉印花標本,現(xiàn)收藏于魯山花瓷博物館。器型多為碗、盤,部分器體較大(圖六,1),內壁紋飾以纏枝花卉紋為主。值得注意的是,該類器物在色調較重的醬黑釉下施白色化妝土,整體呈棕黃色,這種處理使得紋飾能更加清晰地顯現(xiàn)(圖六,2)。另有一類不施化妝土的棕黃釉印花瓷器,目前僅見采集自許昌地區(qū)城市工地的印花盤標本(圖六,3),從形制及釉色特征推測,可能亦為魯山或周邊窯場的產(chǎn)品。

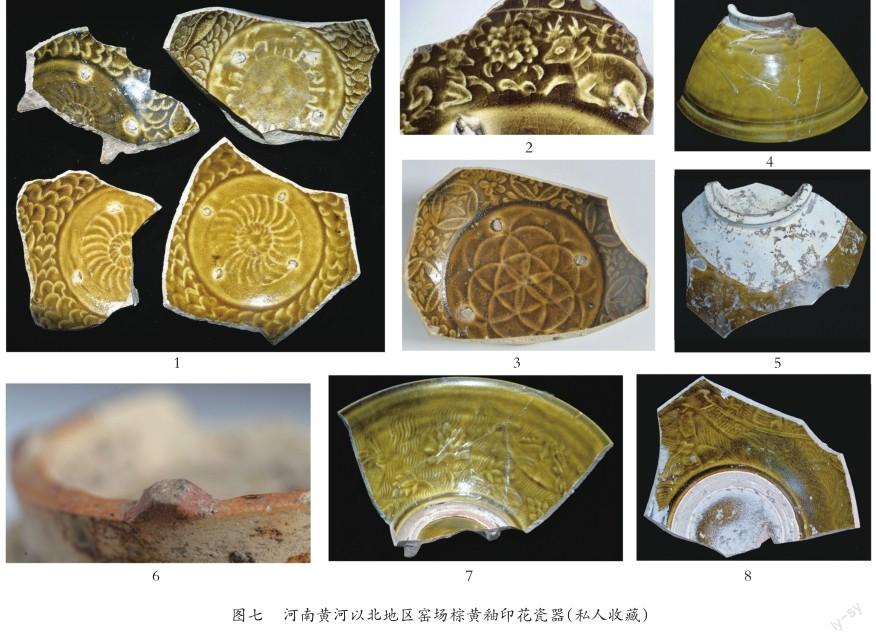

此外,還有少量私人收藏棕黃釉印花瓷器標本出土于新鄉(xiāng)地區(qū)的城市基建工地中,器型均為碗類,尚不能確定具體產(chǎn)地。由于在國內其他地區(qū)基本不見與之類似的器物,我們暫認為其屬于出土地所在的河南黃河以北地區(qū)窯場燒造的產(chǎn)品。根據(jù)整體特征的差異,這些瓷碗可大體分為兩類:第一類圈足足墻較薄,挖足過肩,內壁多凸印水波魚紋(圖七,1),也有鹿紋(圖七,2)、錢紋(圖七,3)等。棕黃釉色調較為統(tǒng)一,釉質瑩潤。足端常見4個三角形粘釘(圖七,6),內底則見有4個橢圓形支釘痕,推測其應是覆置于匣缽內使用粘釘疊燒而成。另一類器體較第一類略大,口沿外侈幅度較大,內壁紋飾僅見凸印的魚船池蓮題材(圖七,7、8)。通體施白色化妝土,棕黃釉色調較淺。由挖足過肩、內底留有澀圈、口沿積釉且外壁光潔的特征(圖七,4、5)推測,此類產(chǎn)品應是用匣缽內釉口覆燒的方式燒造而成。

(三)山西地區(qū)

目前山西地區(qū)發(fā)現(xiàn)有棕黃釉印花瓷器的窯址有太原孟家井(又稱“榆次窯”)、介休洪山、霍州陳村與鄉(xiāng)寧土圪堆,集中分布于汾河及其支流地區(qū)。

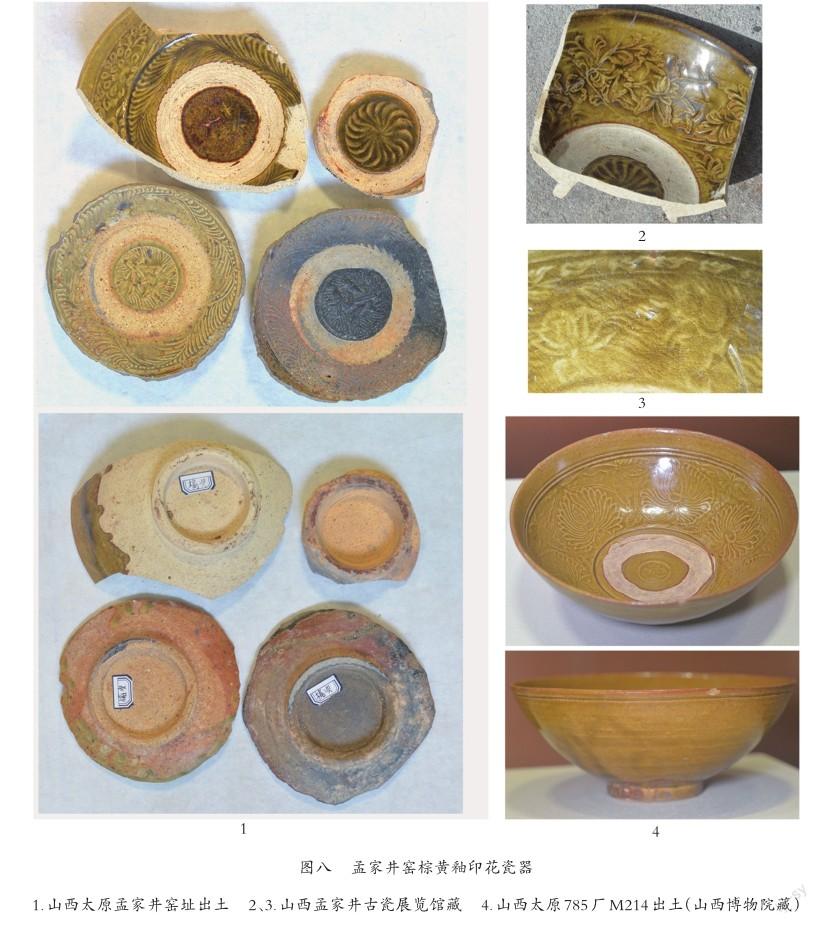

1.太原孟家井窯

窯址所見標本多為碗類,尺寸不一,均為直口,深弧腹,圈足較大(圖八,1)。內壁均飾凸印紋,多為風格疏朗的纏枝花卉紋,花草圖案較大(圖八,2),兼有少量風格緊湊的花卉紋及人物紋(圖八,3)。內底有澀圈一周,部分內心處印有姓氏款。除上述窯址出土器物外,太原市785廠M214出土有一件棕黃釉印纏枝花卉紋碗(圖八,4),現(xiàn)藏于山西博物院,其出土地點距孟家井窯較近,可能亦為該窯產(chǎn)品。

2.介休洪山窯

20世紀60年代以來,故宮博物院學者與水既生先生多次對洪山窯址進行了調查,發(fā)現(xiàn)了一些棕黃釉印花瓷器標本(圖九,1、6),并發(fā)現(xiàn)與其在器型、紋飾和裝燒方式上均相同的黑釉“、鐵銹紅”釉標本[8,9]。2017年我們又在汾陽市征集到一批當?shù)厝罕娫谑袇^(qū)采集的棕黃釉印花瓷器標本(圖九,2—5、7),與介休洪山窯址發(fā)現(xiàn)的該類瓷器的特征基本相對應,且亦發(fā)現(xiàn)大量同器型同紋飾同裝燒方式但釉色不同的瓷器。另外,英國巴斯東亞藝術博物館亦藏有棕黃釉白邊印纏枝花卉紋碗(圖九,9),由整體特征推測,其應為介休洪山窯產(chǎn)品。

由上述材料可大體總結出洪山窯棕黃釉印花產(chǎn)品的地域特色:以深腹直壁碗與折腰盤為主,尺寸普遍較大。口沿處常見化妝土白邊,內壁印花裝飾較為細密,以纏枝花卉紋為主,多見童子蕩舟紋樣,部分器物內壁近口沿處飾一周二方連續(xù)的云紋(圖九,8)。胎體輕薄,釉色淺至明黃、深至純黑,色調不一。內底多留澀圈一周,外壁基本不帶粘砂,推測是覆置于匣缽內采用澀圈疊燒法燒制而成。

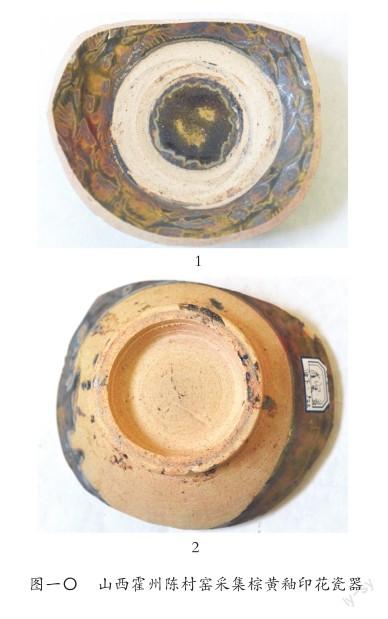

3.霍州陳村窯

該窯址發(fā)現(xiàn)有少量棕黃釉印花瓷器標本,如山西博物院詹堅采集的印纏枝花卉紋碗(圖一〇)。由于樣本較少,產(chǎn)品特征尚不清晰。

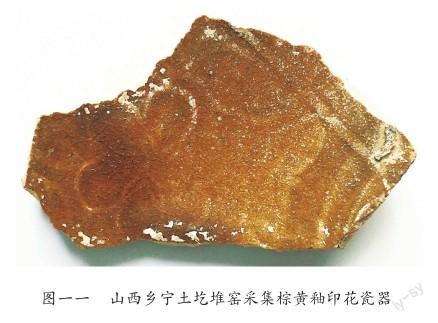

4.鄉(xiāng)寧土圪堆窯

該窯址發(fā)現(xiàn)的棕黃釉印花瓷器標本數(shù)量較少,我們曾采集到一小塊殘片,內壁凸印花卉紋(圖一一)。由于樣本較少,產(chǎn)品特征尚不清晰。

除上述4個窯場外,承蒙山西省考古研究院曹俊先生和賈堯先生惠示,我們了解到在新絳絳州衙署遺址以及河津劉家院遺址中亦發(fā)現(xiàn)有棕黃釉印花瓷器標本,推測應為出土地所在的晉南地區(qū)窯場所燒造。由于材料暫未發(fā)表,暫不過多論述。

(四)山東地區(qū)

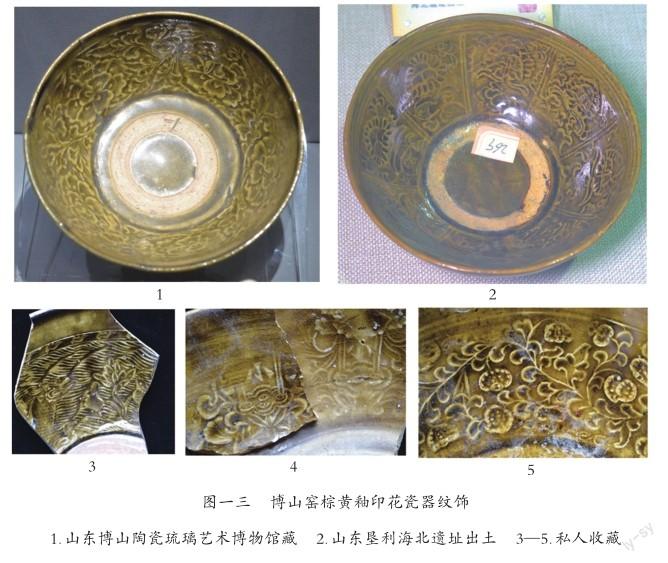

山東地區(qū)發(fā)現(xiàn)的棕黃釉印花瓷器數(shù)量較多,但目前明確燒造此類器物的窯場僅發(fā)現(xiàn)博山窯一處。1978年對博山大街窯進行考古發(fā)掘時出土較多棕黃釉印花瓷器標本[10],如纏枝花卉紋碗(圖一二,1)[11]。

在山東境內的墓葬、遺址的出土資料及博物館藏品中發(fā)現(xiàn)了一些與窯址標本特征相近的器物,由于目前尚未在山東地區(qū)其他窯址中發(fā)現(xiàn)這類器物,暫將這些非窯址出土器歸入博山窯產(chǎn)品范疇。

總體來看,博山窯棕黃釉印花瓷器以深腹盞、侈口碗、圈足盤和臥足盤為主流形制(圖一二,2、5、6)[11],[12]95,器物口徑一般不超過18厘米,其中臥足盤在國內其他地區(qū)窯場的棕黃釉印花瓷器中鮮見。內壁紋飾題材豐富,以凸印纏枝牡丹紋最為常見,有細密的小花草(圖一三,5)和舒朗的大花草(圖一二,7;圖一三,1)兩種風格,在其他出土棕黃釉瓷器的窯口中常見的龍舟紋飾亦較為流行(圖一三,3),少量瓷器裝飾分格折枝花卉紋(圖一三,2)[12]94和較為特殊的蓮牌文字圖案(圖一三,4)。內壁近口沿處較少使用邊飾,部分邊飾特征與洪山窯的連續(xù)云紋較為接近。釉色色調不統(tǒng)一,有黃、深棕、青黃、深黑等多種(圖一二,3),其中青黃色具有一定本土特色。釉的玻璃質感較強,流動性大。內底普遍有澀圈,結合口沿處積釉明顯、外壁常粘有窯渣的情況(圖一二,4)初步推測,該窯產(chǎn)品可能采用了不使用匣缽的覆燒法。

此外,在淄博與周邊地區(qū)還出土了另一類不見于已知窯址資料的棕黃釉印花產(chǎn)品,如青州明故城出土的數(shù)件標本(圖一四,1)[13]。器型以盞和平底折沿盤為主,其中盞內壁多凸印纏枝花卉紋與魚紋(圖一四,2),平底折沿盤的器型基本不見于國內其他地區(qū)棕黃釉印花產(chǎn)品中,紋飾題材較為豐富,有魚紋、鹿紋(圖一四,3、4)等。部分瓷器釉下施白色化妝土,色彩明度較高。皆為芒口,口沿積釉,應采用了組合支圈芒口覆燒的裝燒方式,但外壁施釉多不及底(圖一四,5)。

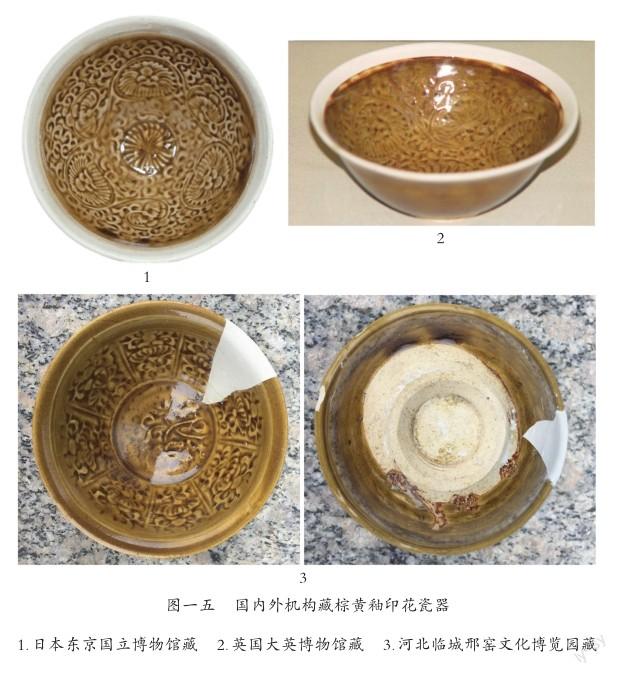

除上述產(chǎn)地相對明確的棕黃釉印花瓷器外,一些收藏機構的藏品中還有一些難以與已知窯址標本特征相對應的棕黃釉印花盞,出土區(qū)域不明,如東京國立博物館和大英博物館藏棕黃釉白邊印纏枝團花紋斗笠盞(圖一五,1、2)①、河北臨城邢窯文化博覽園藏棕黃釉印分格折枝花卉紋侈口盞(圖一五,3)等。由胎釉的整體特征判斷,應為中原北方地區(qū)產(chǎn)品。值得注意的是,該類產(chǎn)品在器型和紋飾特征上與耀州窯青瓷產(chǎn)品較為接近,且部分瓷器采用了子母范翻模印飾和匣缽單燒等耀州窯傳統(tǒng)制瓷工藝。

二、中原地區(qū)棕黃釉印花瓷器的年代

雖然中原地區(qū)出土的棕黃釉印花瓷器尚未發(fā)現(xiàn)相關紀年證據(jù),其出土單位也鮮有明確的年代指向信息,但我們仍可利用現(xiàn)有的材料對以往的觀點重新進行審視,為該問題的討論提供更合乎邏輯的思路。

目前具有年代相關線索的棕黃釉印花瓷器主要來自河北、山西與山東地區(qū)。

(一)河北地區(qū)

目前所見幾件“醬定”印花碗雖然無直接年代證據(jù),但其在造型和裝飾風格上與定窯窯址出土的一件“泰和六年”(1206)印花碗模(圖一六,1)[14]以及大英博物館藏“泰和三年”(1203)印花碗模具(圖一六,2)①基本一致,應屬金代晚期產(chǎn)品。

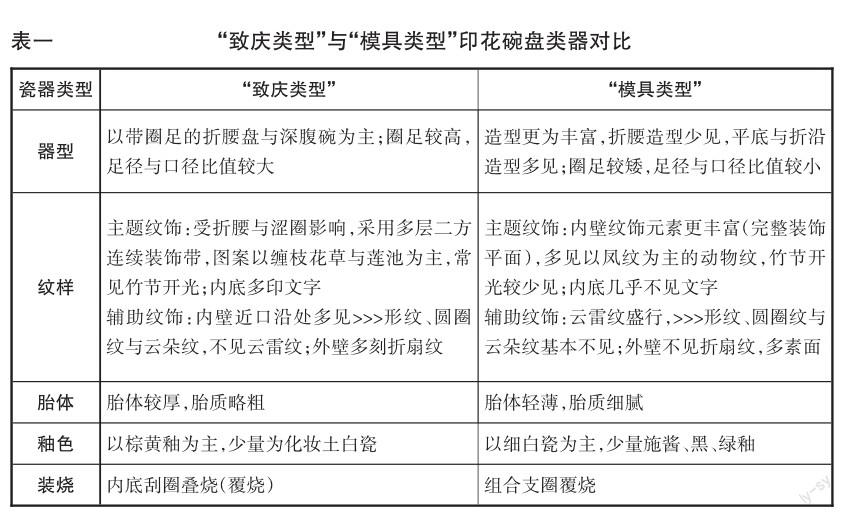

關于井陘窯棕黃釉印花瓷器的年代,同樣可從該窯址的其他印花產(chǎn)品中找到線索。由多件窯址出土“致慶”款盤以及一些民間藏品標本來看,井陘窯中有一類白瓷印花器與該窯的棕黃釉印花器僅在釉色上有所差異,其余特征完全一致,應屬于同一種印花傳統(tǒng),為便于分析,暫將這類印花瓷器統(tǒng)稱為“致慶類型”。同時,井陘窯址中還發(fā)現(xiàn)數(shù)件與定窯金代晚期紀年印花碗模造型樣式和紋飾風格基本相同的印花模[15],其中包括金代中晚期(大定二十九年,1189)紀年題刻模具(圖一七),我們據(jù)此認為,定窯與井陘窯在金代中晚期共享一種印花制瓷傳統(tǒng),暫將這類印花產(chǎn)品統(tǒng)稱為“模具類型”。將“致慶類型”與“模具類型”進行比對,可以看出兩類印花器在器物造型、紋飾風格、胎釉特征、裝燒方式等方面具有明顯的差別(見表一),年代應不重合。結合各種器物因素綜合判斷,“致慶類型”的年代應較金代中晚期的“模具類型”早,可能早至北宋晚期。

根據(jù)《觀臺磁州窯址》一書的分析,三足墊餅疊燒的瓷器屬觀臺窯址一期前段(10世紀后半葉)產(chǎn)品,且在二期后段(1101—1149)時已被淘汰,澀圈疊燒的瓷器則屬第二期(1068—1149)產(chǎn)品[16]。因此,磁州窯三足墊餅疊燒的棕黃釉印花瓷器可能屬于早期產(chǎn)品,澀圈疊燒的棕黃釉印花瓷器年代稍晚。此外,觀臺窯產(chǎn)品中有許多黑釉醬彩器與匣缽單燒的棕黃釉印花盞特征相同,如河南林州宣和七年(1125)劉逢辰墓出土M3∶33[17],故該類棕黃釉印花瓷器的年代亦應為北宋時期。綜合來看,磁州窯的三類棕黃釉印花產(chǎn)品的年代均為北宋時期。

(二)山西地區(qū)

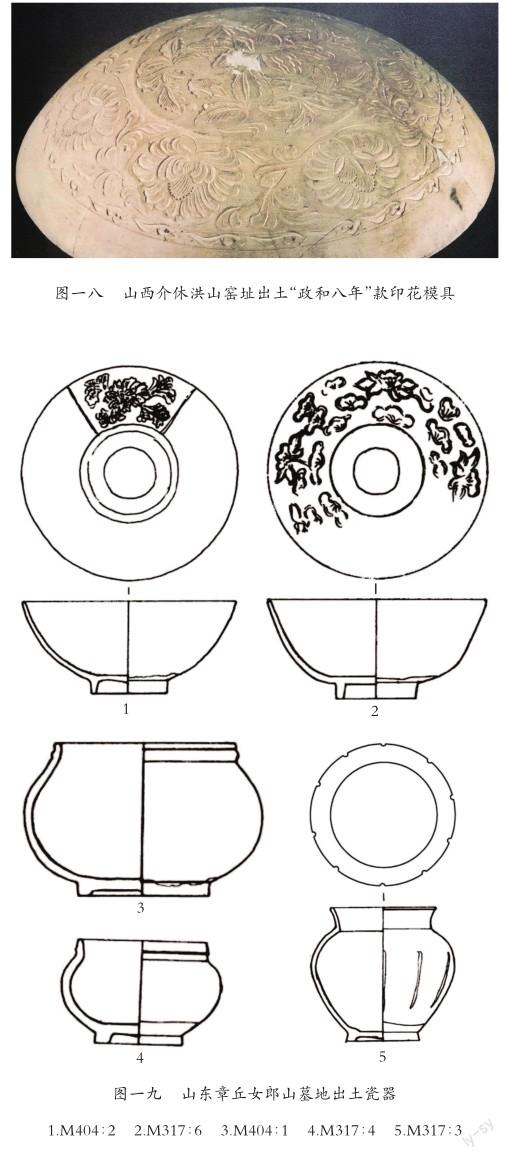

在介休洪山窯址曾發(fā)現(xiàn)一件刻“政和八年”(1118)款的印花模具[18](圖一八),以兩層花卉紋為主題紋飾,口沿下刻一周云紋。雖然不排除其用于印花白瓷的可能性,但其紋飾風格與該窯所出棕黃釉印花器基本一致,我們大體可依此將洪山窯棕黃釉印花產(chǎn)品的年代認定為北宋晚期。

(三)山東地區(qū)

博山大街窯是山東地區(qū)唯一一處明確燒造棕黃釉印花瓷器的窯址,發(fā)掘簡報參考《中國陶瓷史》中對內底刮釉一周“具有北方地區(qū)金代瓷窯裝燒方法特色”[19]的認識,將該窯的燒造歷史分為兩期:早期為北宋晚期,以白瓷為主;晚期為金元時期,以青釉為主[10](“青釉”即本文所指的棕黃釉)。但從簡報發(fā)布的文字與圖片來看,發(fā)掘區(qū)域并未發(fā)現(xiàn)北宋以后的典型器物,若不囿于金代流行內底澀圈的固有認識,發(fā)掘者或不會將棕黃釉器物的年代與其他品類瓷器進行區(qū)分。更有可能的情況是,窯址發(fā)掘區(qū)域的燒造年代很可能僅限于北宋時期。

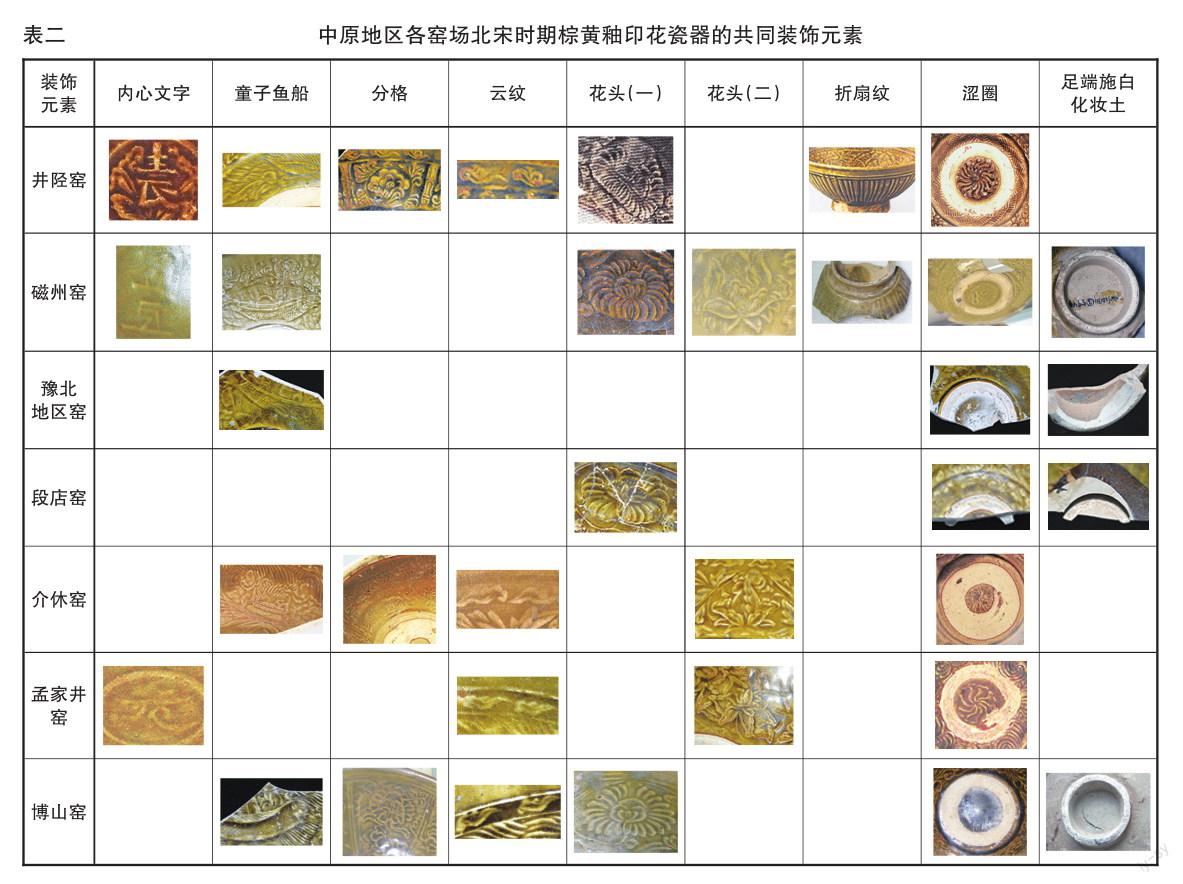

同時,窯址以外出土的博山窯棕黃釉印花瓷器亦為判定該窯棕黃釉印花瓷器的年代提供了線索。如山東章丘女郎山M404出土“茶綠色釉”分格印牡丹紋碗[20]167(圖一九,1)和M317出土棕黃釉印花碗(圖一九,2)[20]290,均屬博山大街窯棕黃釉瓷器中釉色偏青者。兩墓分別伴出一件口沿處有一周凸棱的化妝土白瓷罐(圖一九,3、4),類似的瓷罐在北京門頭溝遼代中期墓曾有出土[21],遼寧省博物館也曾展出過一件出自北票西官營鎮(zhèn)韓杖子遼代中期墓的類似器物,具有一定的年代指向性。女郎山M317還出土一件化妝土白瓷瓜棱罐(圖一九,5)和9枚銅錢,銅錢年代最晚者為“元豐通寶”(1078—1085)。類似組合在該墓地多座墓葬中均有發(fā)現(xiàn),如:M336出土的瓜棱罐伴出10枚銅錢,年代最晚者為“熙寧元寶”(1068—1077);M70出土的瓜棱罐伴出42枚銅錢,年代最晚者為“紹圣元寶”(1094—1098);M116出土的瓜棱罐伴出23枚銅錢,年代最晚者為“元符通寶”(1098—1100)。這些出土瓜棱罐和銅錢組合的墓葬中均未見北宋末期(12世紀初)大量生產(chǎn)的年號錢,結合瓜棱罐常見于北宋中原地區(qū)墓葬而金代幾乎不見的情況推測,這些墓葬的年代可能早于12世紀。綜上,章丘女郎山M404、M317年代大體在北宋中晚期,兩墓出土博山窯棕黃釉印花瓷器的年代應與之大體相當。

結合窯址發(fā)掘和女郎山墓葬出土瓷器情況來看,我們認為目前發(fā)現(xiàn)的博山窯燒造的棕黃釉印花瓷器年代為北宋時期。

至于淄博及周邊地區(qū)發(fā)現(xiàn)的另一類棕黃釉印花產(chǎn)品,其與前揭河北地區(qū)的“模具類型”印花產(chǎn)品在各方面特征上均較為接近,可大體認定為金代中晚期產(chǎn)品。值得一提的是,在青州明故城與該類器物在同一遺跡單位共出的器物,如帶澀圈、部分裝飾刻花與黑花的化妝土白瓷器,黑釉凸線紋器以及孔雀藍釉、鈞釉瓷器,年代均晚于北宋時期,這也與該遺址未見典型北宋瓷器的現(xiàn)象相符合。

綜上所述,中原地區(qū)棕黃釉印花瓷器中,除定窯與部分淄博地區(qū)產(chǎn)品年代為金代中晚期外,其他具有相關年代線索者的年代均為北宋時期。僅就筆者所掌握的少量考古出土與博物館、私人收藏材料來看,這些北宋時期的棕黃釉印花瓷器在內、外壁紋飾,內底文字、澀圈,足端施白色化妝土等方面存在較多共性(見表二),大體形成了一類瓷器傳統(tǒng)。因此,我們大體可認為它們?yōu)橥瑫r期的產(chǎn)品,年代集中在北宋晚期,其中磁州窯三足墊餅裝燒器與博山窯的部分產(chǎn)品可能早至11世紀。進入金代后,這類瓷器傳統(tǒng)顯著式微。

三、北宋中晚期棕黃釉印花瓷器與其他釉色印花瓷器的區(qū)別與聯(lián)系

在基本厘清棕黃釉印花瓷器的年代后,我們再來看北宋中晚期中原地區(qū)其他釉色印花瓷器的燒造情況,從而進一步梳理棕黃釉印花瓷器在這一時空范圍內的發(fā)展情況。

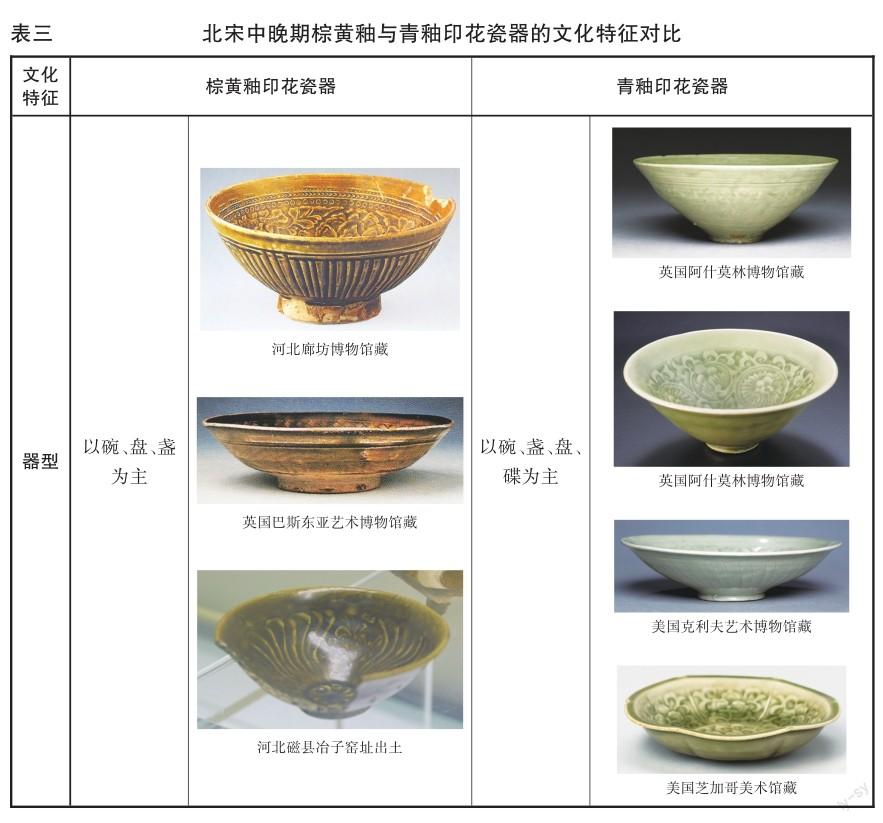

1.青釉印花器

耀州窯的青釉印花瓷器較為盛行,其紋飾風格在豫西地區(qū)的新安窯、宜陽窯、清涼寺窯、段店窯、嚴和店窯與內鄉(xiāng)窯等窯場的青釉產(chǎn)品中也較為多見。對比來看,北宋晚期青釉印花瓷器集中在陜西與豫西地區(qū),而棕黃釉印花瓷器則在豫北冀南、山西與山東地區(qū)廣泛燒造,二者產(chǎn)地重合度較低,大體形成了以黃河為界,“南青北黃”的燒造格局。比較而言,耀州窯風格青釉印花瓷器更具有地域性,在黃河以北地區(qū)幾乎未見蹤跡,而棕黃釉印花瓷器則在黃河以南豫西地區(qū)的段店窯有少量發(fā)現(xiàn)。從這兩類印花瓷器特點來看,除了在大的器類上較為接近,均以碗、盤、盞為主要器型外,其他包括紋飾(主題紋飾、有無邊飾)、模印方式(是否翻模印制)與裝燒方式(是否使用疊燒與匣缽)等方面均存在較大差異(見表三)。同時,從產(chǎn)品質量來看,棕黃釉印花瓷器多胎質粗糙,胎體厚重,施釉通常不滿,整體質量不佳,而青釉印花瓷器胎質相對細膩,胎體輕薄,施釉較滿,釉質瑩潤,翻模印制紋飾并采用匣缽單燒。由此我們認為,棕黃釉印花瓷器與青釉印花瓷器應為北宋晚期兩類完全不同的產(chǎn)品。雖然青釉與棕黃釉印花瓷器在器型上近似,但這可能是因為碗盤類器型最適合進行印花裝飾,并不能說明兩者之間存在文化因素的交流。同時,雖然黃河以北燒造的少量棕黃釉印花盞在各類特征上均與耀州窯青釉印花器非常相似,但此類紋飾風格的棕黃釉產(chǎn)品目前僅見盞這一種器型,棕黃釉印花瓷器中常見的碗盤類器型很少發(fā)現(xiàn)有與耀州窯青釉印花瓷器共享文化因素的現(xiàn)象。兩者文化因素的交集并不多,應分屬不同文化譜系。

另外,我們對這兩類印花瓷器的流布情況進行了對比,發(fā)現(xiàn)北宋晚期耀州窯風格的青釉印花瓷器行銷范圍較廣,除在窯址附近地區(qū)以及鄰近的寧夏、陜西、甘肅、河南地區(qū)有較多發(fā)現(xiàn)外,在山東、河北、東北地區(qū)以及長江中下游地區(qū)也有廣泛分布,向南可至廣東廣州,還有部分瓷器通過海運銷至朝鮮半島和日本,甚至在斯里蘭卡、波斯灣沿岸港口尸羅夫以及非洲地區(qū)也有少量發(fā)現(xiàn)[22]。需要注意的是,耀州窯的青釉印花瓷器與河南地區(qū)窯場的同類器特征較為接近,有時很難通過圖片進行判別,故以往部分被認為屬耀州窯的器物可能應為河南地區(qū)燒造,如湖北巴東舊縣坪[23]彩版10與山東東營墾利海北遺址[12]62出土的青釉團菊紋印花盞就更符合河南地區(qū)臨汝類型青瓷的特征。也就是說,即使是質量稍遜的河南青釉印花產(chǎn)品也可進行遠程運銷。而從目前的考古材料看,棕黃釉印花瓷器的流布區(qū)域大多與產(chǎn)地相距不遠。以發(fā)現(xiàn)相對較多的博山窯棕黃釉印花瓷器為例,其出土地點中除黃驊海豐鎮(zhèn)[24]位于冀東南地區(qū)外,其他如東營墾利海北遺址[12]、濟南按察司街[25]、章丘女郎山[20]、曲阜舊縣四街[26]等遺址以及德州市博物館展品說明中提到的出土地點德州臨邑夏家村皆位于窯址所在地鄰近地區(qū)。這在一定程度上表明,北宋時期這兩類不同釉色的印花瓷器在消費市場的定位明顯不同:青釉印花瓷器(尤其是耀州窯產(chǎn)品)為相對高檔的產(chǎn)品,屬精工細作的優(yōu)質產(chǎn)品;棕黃釉印花瓷器雖然紋飾普遍較為精美,但整體做工略顯粗糙,應為主要滿足窯場附近民眾日用之需的普通產(chǎn)品。

2.白瓷印花器

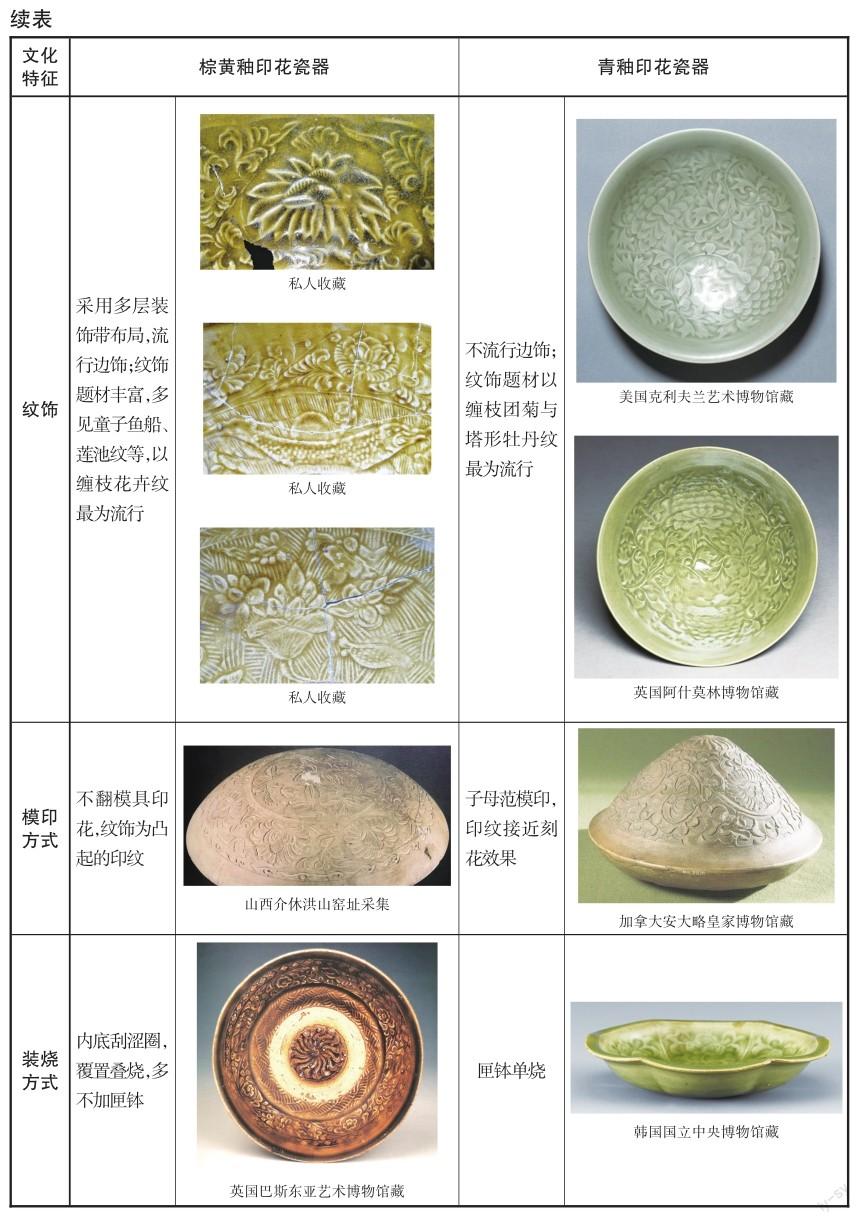

北宋晚期中原地區(qū)還存在少量白瓷印花器,具體可分為化妝土白瓷與無化妝土白瓷(又稱“細白瓷”)兩類。化妝土白瓷印花器目前僅見有井陘窯燒造的一類產(chǎn)品(圖二〇)[4]267,與該窯場的棕黃釉印花產(chǎn)品僅在釉色上有所差異。細白瓷印花器數(shù)量相對較多,在定窯和洪山窯中均有發(fā)現(xiàn)。

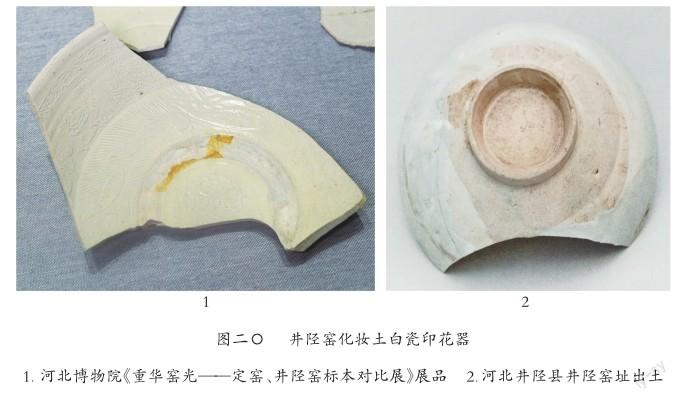

根據(jù)《定窯澗磁嶺窯區(qū)發(fā)展階段初探》一文觀點,定窯細白瓷印花器自北宋晚期開始流行,“滿印花裝飾也有所發(fā)展,地層中所占比例有較大的增加”[27]。由于該類器物具體器物信息尚未刊布,且窯址外出土的相關紀年材料較少,具體面貌尚不清晰。我們曾在海內外收藏機構中見有少量藏品與定窯窯址出土的被定為北宋晚期的細白瓷印花器(圖二一,1)[1]151特征較為相似,如臺北故宮博物院所藏印花斗笠碗(圖二一,2)①、香港故宮文化博物館所藏印花碗(圖二一,3)。

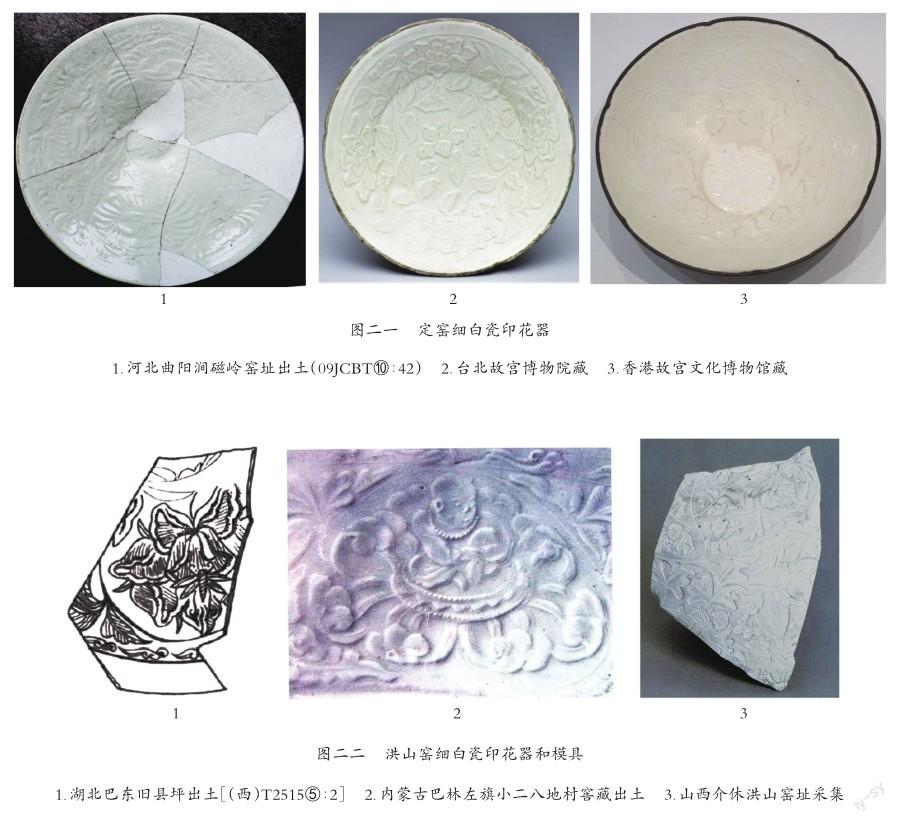

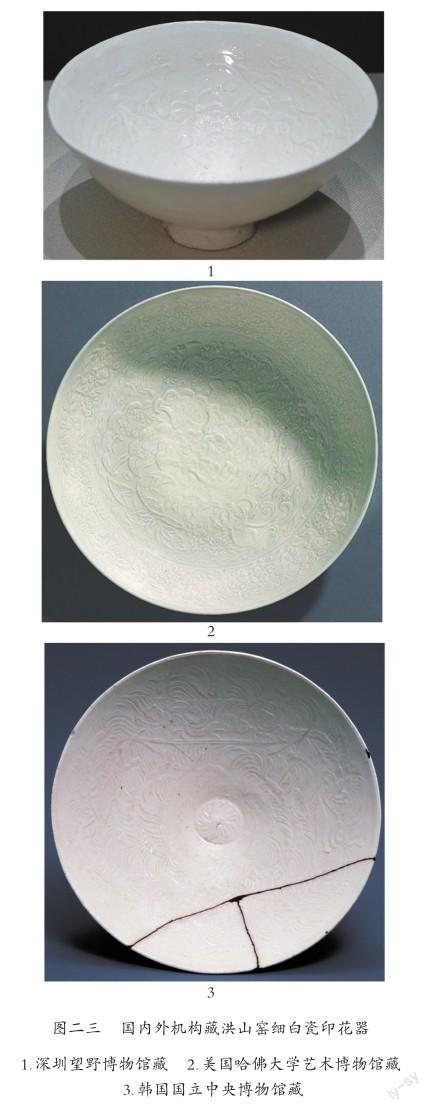

相較而言,洪山窯的細白瓷印花器更為多見。如湖北巴東舊縣坪出土的細白瓷斗笠碗,紋飾具有典型的洪山窯風格(圖二二,1)[23]356,內蒙古巴林左旗小二八地村窖藏出土的細白瓷印花盤[28](圖二二,2)可與洪山窯窯址采集的北宋晚期紀年模具(圖二二,3)[29]上的童子紋飾相對應,亦應為洪山窯產(chǎn)品。此外,山西博物院《陶冶三晉——山西博物院古代陶瓷特展》曾展出一件深圳望野博物館所藏洪山窯細白瓷印花瓷器(圖二三,1),美國哈佛大學藝術博物館和韓國國立博物館等海外機構也收藏有該類印花瓷器(圖二三,2、3)①。總體來看,洪山窯的細白瓷印花器與該窯棕黃釉印花器的紋飾風格較為接近。

結語

通過上述分析,我們可以對中原地區(qū)棕黃釉印花瓷器的生產(chǎn)格局進行重新認識:學界以往多認定為金代燒造的棕黃釉印花器[30],絕大多數(shù)應是北宋產(chǎn)品,又以北宋晚期最為盛行;磁州窯與博山窯的部分產(chǎn)品可能早至11世紀,而入金后該類瓷器傳統(tǒng)顯著式微;在基本特征上有一定差異的定窯與部分淄博地區(qū)窯場產(chǎn)品則屬金代中晚期。

棕黃釉印花器在北宋晚期的黃河以北地區(qū)窯場廣泛燒造,是這一時期印花產(chǎn)品中分布最廣的一類色釉品種。各窯場的產(chǎn)品均存在自身的特色,但在裝飾元素上存在一些共性。青釉印花器雖僅在陜西與豫西黃河以南地區(qū)燒造,但產(chǎn)量相對較大,各地產(chǎn)品相似度較高。棕黃釉與青釉印花器無論是在器物特征、產(chǎn)地分布還是運銷地區(qū)等方面都有明顯差異,并不像學界以往所認為的前者為仿制后者的一類產(chǎn)品。另外,化妝土白瓷印花和細白瓷印花兩類白瓷印花器在定窯、井陘窯與介休窯有少量生產(chǎn),與棕黃釉器的紋飾基本一致,并未形成自身的風格特點。

————————

[1]大阪市立東洋陶磁美術館.定窯:優(yōu)雅たな白の世界:窯址発掘成果展[M].川崎:株式會社ァサヒールド,2013.

[2]高雪.吉林館藏遼金陶瓷賞粹[J].收藏,2013(9):68—73.

[3]張柏,等.中國出土瓷器全集:4:內蒙古[M].北京:科學出版社,2008:109.

[4]河北博物院.瓷海拾貝:河北古代名窯標本展[M].石家莊:河北美術出版社,2018.

[5]廊坊博物館.廊坊的足跡:廊坊博物館基本陳列[M].北京:文物出版社,2017:221.

[6]河北省收藏家協(xié)會陶瓷收藏專業(yè)委員會.北白流殤[M].石家莊:河北美術出版社,2014:164.

[7]龐洪奇.峰峰礦區(qū)臨水古瓷窯遺址調查[C]//中國古陶瓷學會.中國古陶瓷研究:第十六輯.北京:紫禁城出版社,2010:17—42.

[8]故宮博物院.故宮博物院藏中國古代窯址標本:山西、甘肅、內蒙古[M].北京:故宮出版社,2013:196.

[9]董健麗.論金代介休窯及相關問題[J].華夏考古,2013(4):120—124.

[10]淄博市博物館.淄博市博山大街窯址[J].文物,1987(9):11—20.

[11]張連利,等.山東淄博文物精粹[M].濟南:山東畫報出版社,2002:228.

[12]山東大學歷史文化學院,山東大學文化遺產(chǎn)研究院,墾利區(qū)博物館.絲路之光:墾利海北遺址考古與文物精粹[M].上海:上海古籍出版社,2017.

[13]山東省文物考古研究院,青州市博物館.青州市明代故城2014年發(fā)掘簡報[C]//山東省文物考古研究院.海岱考古:第十輯.北京:科學出版社,2017:355—374.

[14]妙濟浩,薛增福.河北曲陽縣定窯遺址出土印花模子[J].考古,1985(7):623—626.

[15]孟繁峰,杜桃洛.井陘窯遺址出土金代印花模子[J].文物春秋,1997(S1):133—139.

[16]北京大學考古學系,河北省文物研究所,邯鄲地區(qū)文物保管所.觀臺磁州窯址[M].北京:文物出版社,1997:476.

[17]張振海,張增午.河南林州市出土磁州窯系陶瓷[J].收藏,2014(15):56—61.

[18]孟耀虎.山西介休窯出土的宋金時期印花模范[J].文物,2005(5):37—38.

[19]中國硅酸鹽學會.中國陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

[20]濟南市考古研究所.章丘女郎山[M].北京:科學出版社,2012.

[21]北京市文物研究所.北京龍泉務遼金墓葬發(fā)掘報告[M].北京:科學出版社,2008:73.

[22]張凱.五代至元耀州窯青瓷的階段特征及流布研究:以窯址外出土資料為中心[D].長春:吉林大學,2018.

[23]國務院三峽工程建設委員會辦公室,國家文物局.巴東舊縣坪[M].北京:科學出版社,2010.

[24]黃驊市博物館,河北省文物研究所,吉林大學邊疆考古研究中心.2000年黃驊市海豐鎮(zhèn)遺址發(fā)掘報告[M].北京:文物出版社,2015.

[25]濟南市考古研究所.濟南按察司街遺址發(fā)掘報告[C]//山東省文物考古研究所.海岱考古:第九輯.北京:科學出版社,2016:238—280.

[26]山東省文物考古研究院.山東曲阜舊縣四街窯址發(fā)掘簡報[J].東南文化,2021(2):29—44.

[27]秦大樹,高美京,李鑫.定窯澗磁嶺窯區(qū)發(fā)展階段初探[J].考古,2014(3):82—97.

[28]唐彩蘭.遼上京文物擷英[M].呼和浩特:遠方出版社,2005:73.

[29]上海人民美術出版社.中國陶瓷全集:28:山西陶磁[M].京都:株式會社美乃美,1984:圖54.

[30]王云飛.宋元北方地區(qū)棕黃釉澀圈印花瓷器及相關問題[J].文物,2021(3):69—77.

〔責任編輯:張曉虹〕

————————

①圖片出自英國巴斯東亞藝術博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://meaa.org.uk/)。

————————

①圖片出自日本東京國立博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.tnm.jp)和大英博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.britishmuseum.org/ collection/search·keyword=1938,0524.108)。

————————

①圖片出自大英博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1936-1012-245)。

————————

①圖片出自臺北故宮博物院官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.npm.gov.tw)。

————————

①圖片分別出自哈佛大學藝術博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://harvardartmuseums.org/collections)和韓國國立中央博物館官網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.museum.go.kr/site/eng/relic/recommend/list)。