藝術考古視角下的仰韶文化半坡類型分期

【關鍵詞】藝術考古;彩陶紋飾;半坡類型;仰韶文化;文化分期

【摘要】藝術考古依據藝術發展的一般規律展開研究,在分期研究上可以形成不同于考古類型學的新的認識。從該視角出發重新審視仰韶文化半坡類型的彩陶材料,根據其彩陶紋飾的先后發展序列以及紋飾風格的發展規律,可以重建半坡類型的發展階段(將姜寨一期的文化特征視為半坡類型的開始),并由此揭示仰韶文化早期各個階段的文化特征。藝術考古方法作為一種新的研究手段,更關注藝術圖像和風格的變化及其關聯因素,有助于深入理解史前社會的性質和文化特性。

一般而言,我們現在對新石器時代文化分期的依據主要是陶器類型學。在這種方法的指導下,研究者把仰韶文化半坡類型分為3期[1]或者6期[2],進而將仰韶文化中心地區的文化排出老官臺文化半坡文化廟底溝文化西王村文化的先后序列,分別代表前仰韶文化、仰韶文化早期、仰韶文化中期、仰韶文化晚期幾大階段[3]224—225(本文基本遵循這一劃分方法,但為了行文方便,將前仰韶文化期劃入仰韶文化早期)。上述分期的內在邏輯主要依賴典型陶器的演變規律,其優點是能夠比較清楚地概括出各個階段的文化特點,但缺陷是不太容易得到對社會發展階段的直觀認識,也不太容易理解每種文化類型的社會特征。本文以半坡類型彩陶紋飾為切入點,試圖從藝術考古的角度重新思考仰韶文化半坡類型的分期,和此前以陶器類型學為基礎的文化分期相互對照、驗證,同時也為理解仰韶文化各個階段的性質提供一種新的視角和方法。

一、彩陶研究的藝術考古方法

彩陶研究的目的主要是要解決兩大問題:一是歸納彩陶紋飾發展的時空序列,理解各個文化類型的藝術主題和風格特征;二是在此基礎上闡釋彩陶紋飾的社會意義,進而理解其社會性質。

考古學者通常視彩陶為考古學區系文化類型劃分的輔助工具,在地層學和類型學的基礎上,建立起一套彩陶紋飾的演變序列,以幫助確定一個文化的譜系關系[4,5]。

藝術考古方法是在彩陶研究中采用藝術研究(指繪畫或視覺藝術)的基本方法——圖像學和風格或形式分析法。圖像學方法[6]①涉及紋飾的特征識別、流變史或題材判斷(圖像志),及對彩陶紋飾意義的揭示(圖像學闡釋)等[7—11];風格分析則主要關注與審美相關的形式要素,包括分解紋飾的元素,分析圖案結構特征,確定其美學特性等,即形式分析法[12]。在實際的彩陶研究中,圖像志描述和形式分析往往融合為一體。藝術考古方法利用彩陶紋飾的變化(包括紋飾及形式風格兩個部分)推演其演變規律,也可以得到一種前后序列的相對關系[13—15]。但是,由于彩陶圖案的發展演化較陶器類型學復雜多變,而且對彩陶紋飾的研究遠遠不如類型學分析成熟,因此直接由圖案變化推演而來的彩陶發展路徑并不一定能對應正確的時空序列。如在《西安半坡——原始氏族公社聚落遺址》一書中,圖一二九、一三〇“花紋的復合演化的推測圖”(一、二)[16]中關于半坡魚紋的演變推測所依據的是從寫實到抽象、從復雜到簡單的原則,但這種演變關系并不必然具有時間前后序列的意義,因此其準確性不及陶器類型學所建立的發展順序。但是,如果藝術考古的方法能夠得到考古學方法的校正,那么由藝術視角歸納出的演變規律就可以令人信服,也可以在隨后的闡釋層面發揮重要作用。

較之陶器類型學,圖像與風格的研究更容易實現考古“透物見人”的目標。美國藝術史家潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)認為,通過對圖像的研究,我們可以認識到“一個國家、一個時期、一個階級、一種宗教信仰或哲學信念的基本態度”[6]。形式分析法的奠基者瑞士學者沃夫林(Heinrich W?lfflin)則提出,形式(或風格)上的改變是“一個關于民族感受的基本問題,在此基礎上,美的形式感直接與精神、道德的元素相交融”,如所謂的文藝復興藝術和巴洛克藝術在形式上的差異——“線性”與“繪畫性”兩種風格的對立,體現的其實是歐洲地區兩個不同文化階段的差異[12]。在這個意義上,藝術研究的圖像及風格特征的變化比類型學專注的陶器型式變化能更直接地反映人的信仰觀念乃至社會傳統和觀念的轉變。目前,我們對半坡彩陶紋飾意義多達二十多種的闡釋主要就是圖像學層面的[17],而更為敏銳的研究者甚至還把半坡文化彩陶紋飾特征與社會發展階段或與社會制度的變化直接聯系起來[10,18]。

藝術考古的研究方法涉及藝術與考古如何融合的問題。理想的途徑是首先依賴考古學較為成熟的類型學、地層學等方法建立起較為準確的彩陶紋飾時空序列,再依照彩陶紋飾的發展邏輯分出期段,最終實現對史前社會發展階段和社會性質的認識。因篇幅限制,本文只涉及第一個問題,即彩陶紋飾的特征和分期。關于半坡類型彩陶紋飾的分期,目前已有不少探索,但分期方法還是局限于考古類型學的思路,對半坡類型彩陶紋飾特征和發展規律的歸納也不盡準確[4]92—94。下面我們將從藝術考古的視角重新梳理半坡類型彩陶紋飾的特征。

二、半坡類型彩陶紋飾的發展序列

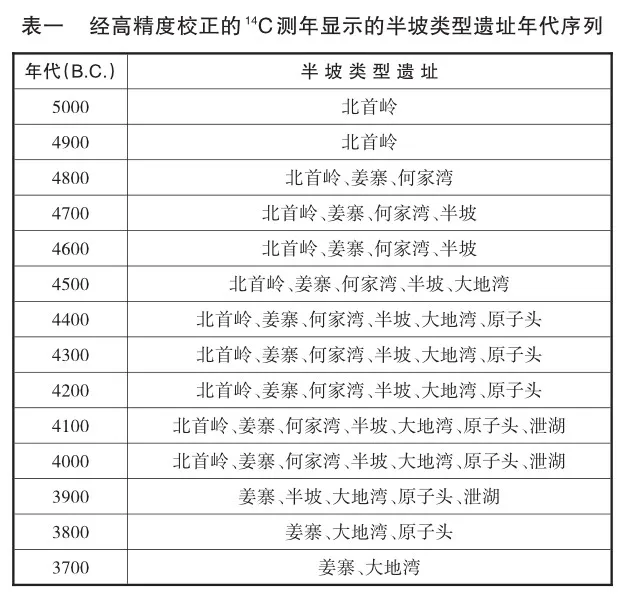

代表性的半坡類型遺址均集中分布于渭河流域,即嚴文明所稱的仰韶一期半坡類型的分布區[19]。該地區的發展序列比較完整,能夠覆蓋半坡類型彩陶紋飾的全部發展階段。典型遺址有姜寨、泄湖、龍崗寺、北首嶺、何家灣、大地灣、原子頭、王家陰洼等。上述遺址均經過科學發掘,大部分遺址的地層關系都比較清晰,個別地層關系存疑的,如北首嶺、姜寨遺址,均已經過學者校正[20—25]。并且,14C的測年數據也支持這一發展序列(表一)[3]。上述遺址可分為前后相繼的三組,分別代表著半坡類型從早到晚的不同階段。

1.第一階段:北首嶺、龍崗寺、何家灣遺址

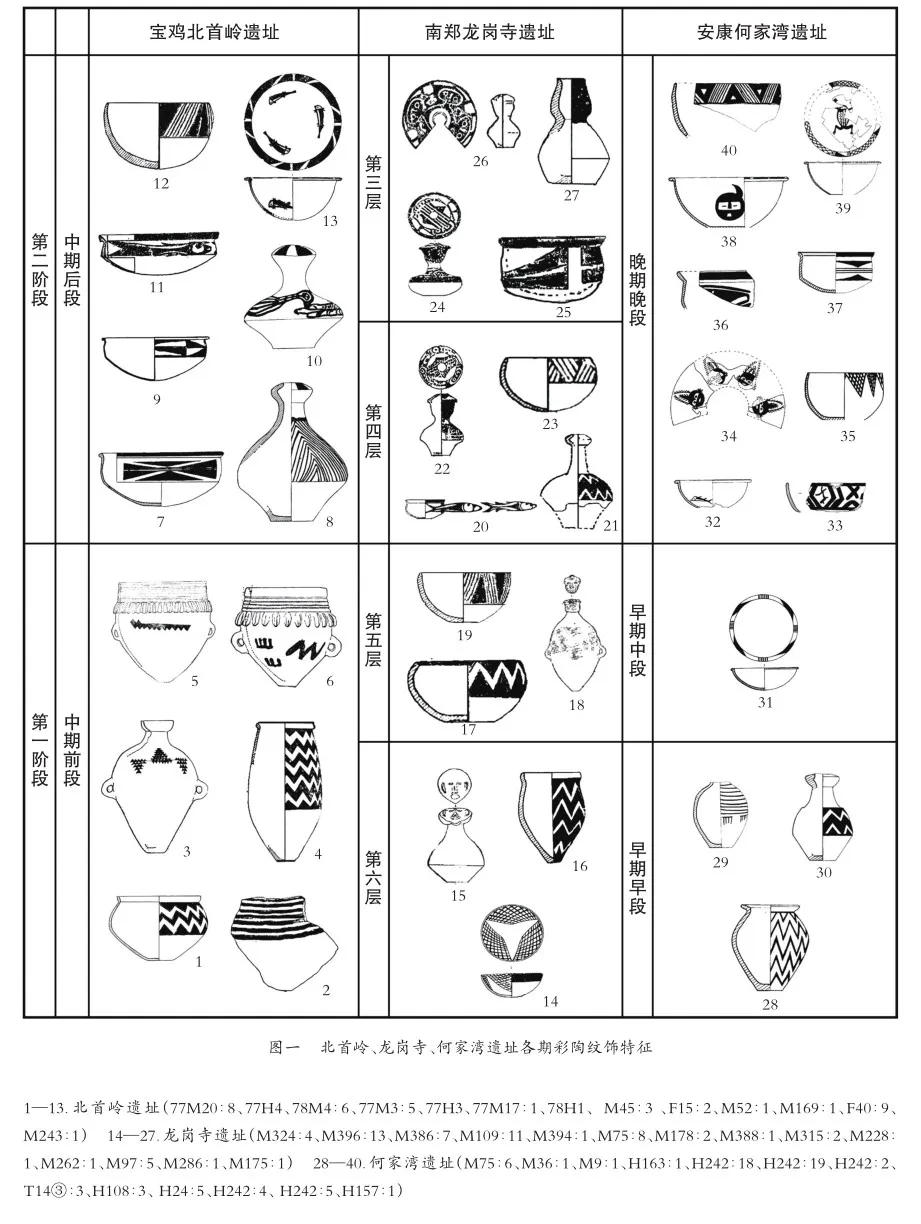

這三處遺址均包含前仰韶文化(老官臺文化)遺跡,而且被劃定為半坡類型的遺存中也包含有老官臺文化的面貌特征,基本上可以代表半坡類型彩陶紋飾最初的發展面貌。由于這三處遺址發掘較早,發掘者對于老官臺和半坡文化之間的關系還沒有認識得非常清楚,因此學者多懷疑其中被定為半坡類型的地層中也混雜有老官臺文化的遺跡單位[1,2,23,25—32]。這里先不區分老官臺文化和半坡類型文化的遺跡單位,而是依照考古的地層關系和類型學順序排出各遺址彩陶紋飾的先后關系,然后再確定彩陶紋飾和文化類型的關系。

北首嶺遺址位于關中盆地,前后經過兩個階段的發掘[20],因發掘年代相隔久遠,且遺址部分區域缺乏地層關系,原報告中的分期多受研究者質疑[23,26]。但經過專家學者的研究校正后,其墓葬、房址、灰坑的分期已經比較清晰。依照嚴文明的方案,北首嶺遺址的半坡類型文化(相當于原報告中的中期)可分為前后兩段。其中,前后序列明確且涉及彩陶紋飾的遺跡單位如下:前段包括77M3、77M15、77M17、77M20、78M4、78M7、77H3及77H4,后段包括M45、M52、M187、F15、F17、F40及78H1[25]①。據此,我們可以將北首嶺半坡類型彩陶紋飾分為前后兩段:前段均為寬帶紋、堆壘三角形、波折紋、弦紋幾何紋及類字母W的符號紋,后段新出寫實類魚紋及簡化魚形三角形幾何紋。

龍崗寺遺址的半坡類型文化包括158座灰坑及423座墓葬[21]。其中墓葬有較明確的打破關系,灰坑則缺乏明晰的地層關系。依照墓葬的打破關系可把彩陶紋飾分為四個階段(第1—2層因未見彩陶或彩陶太少不具有代表性,故未納入統計,同時排除了第6層被納入老官臺文化的7座墓葬)。總體而言,龍崗寺半坡類型的5—6層彩陶紋飾風格比較一致,除寬帶紋、波折紋及網格紋等幾何紋飾外,還有人頭或獸首題材;3—4層較為統一,新出魚紋、豬紋等寫實圖像,以及簡化的幾何風格魚紋,并繼承了上一階段的波折幾何紋。

何家灣遺址位于大巴山山間盆地的東部邊緣,其半坡類型遺存依地層關系可分為早、中、晚三個階段[22]。早段包括4層下遺跡及出土遺物,彩陶紋飾屬幾何風格,可見波折紋及符號紋;中段為第4層,所見紋飾不多,風格接近早段;晚段包括第3層及3層下,新出魚紋、人面紋②、蛙紋等寫實性圖案及簡化三角形魚紋,另外保留變體波折紋及其他類幾何紋。

上述三處遺址代表了仰韶文化半坡類型彩陶紋飾發展的最早階段,基本可以劃分為前后兩個階段(圖一):前期以幾何風格為主,盛行波折紋、三角紋,并存“山”字形等符號紋;后期最重要的變化是出現寫實魚紋,以及豬面紋、人面紋及蛙紋等新主題,但幾何風格(如波折紋、寬帶紋)繼續存在。需要指出的是,新出現的三角形抽象圖案當源于寫實性魚紋,呈現出抽象魚紋的特征③(圖一,7、9、25、37),而與前段的三角形符號紋無關。

2.第二階段:姜寨、王家陰洼、泄湖遺址

這三處遺址半坡類型起始階段的面貌特征晚于北首嶺、龍崗寺及何家灣遺址的最早階段,且持續發展至下一階段,代表半坡類型彩陶發展的中間階段。

姜寨遺址的半坡類型包括報告中的姜寨I期及II期:I期指姜寨聚落(遍及整個遺址,包括房址、灰坑及圍溝外的墓地),II期主要包括聚落中部廣場的墓葬、北部偏東的墓葬及零星建筑遺跡[33]。姜寨遺址文化堆積較為復雜,缺乏統一的地層關系,故原報告的分期亦受學者質疑,分歧的焦點集中在II期的墓葬分期上。如陳雍根據墓葬的疊壓打破關系及陶器組合關系,認為II期部分墓葬與I期墓葬同期,并指出凡出葫蘆瓶或尖底瓶III式及IV式的墓葬均屬于后期[24]。本文依據地層關系,將原報告中歸屬I期的房址、墓葬依舊視為I期,有爭議的II期墓葬及出土遺物則借鑒陳雍的校正方案加以區分,缺乏地層關系的遺物則參照器物類型劃分,如將葫蘆瓶歸入中期,從而將姜寨彩陶紋飾分為三個階段(圖二,1—11):早期彩陶紋飾均出自報告中I期的房址及甕罐葬;中期彩陶紋飾見于報告中II期的上層墓葬,或出于地層的葫蘆瓶;晚期的彩陶紋飾較少,有明確地層關系的為T42④出土的殘器蓋(圖二,11),該地層疊壓于出土中期遺物的T8⑤、T11⑤等之上。

姜寨半坡類型早期的彩陶紋飾流行寫實風格的人面魚紋、蛙紋、魚紋,同時可見三角形抽象魚紋(圖二,1—5),所有圖案直線風格明顯。中期的彩陶紋飾主要見于葫蘆瓶,寫實風格的紋飾(主要為魚紋)出現簡化變形,如魚頭部分被夸大,魚尾及魚身則被省略或作變形簡化處理(圖二,6—9),甚至出現人面、鳥、魚嵌合的新圖案(圖二,10),同時圖案開始弧線化,弧線形圖案逐步取代前期突出的直線三角形幾何紋。至晚期,線條完全弧線化,紋飾愈加抽象,演變為類花瓣的裝飾圖案(圖二,11)。

王家陰洼遺址位于秦安縣清水河支流魚尾溝中游地區,其中第一類型屬半坡類型。主要遺跡為兩組墓葬,發掘者根據墓葬陶器組合及陶器形制變化,認為兩組墓葬屬同一時期,又依據打破關系分為早、中、晚三階段[34]。其早段和中段的彩陶可視為同一發展階段,雖見寫實魚紋(圖二,14),但魚紋趨向簡化變形,且弧線化風格顯著(圖二,12、13、15—18);晚段紋飾風格近于姜寨半坡類型的最后階段,各種魚紋元素分解、重新組合為花瓣狀裝飾圖案(圖二,19)。

泄湖遺址的第9層及第8層屬半坡類型[35]。第9層彩陶殘缺較甚,風格、題材不易判斷(圖二,20、21),但第8層彩陶紋飾出現分解魚紋元素的裝飾性圖案,且弧線化風格突出,可能亦進入最晚期(圖二,22—26)。

姜寨、泄湖、王家陰洼遺址半坡類型的彩陶紋飾均缺乏上一階段北首嶺等遺址出現的幾何符號紋,其始于寫實魚紋階段,進化至變形及裝飾階段,圖案也由強調直線的幾何風格逐漸演變為以弧線為特征的有機風格。

3.第三階段:大地灣、原子頭遺址

甘肅秦安大地灣與陜西隴縣原子頭遺址均位于渭河上游流域。發掘者認為大地灣遺址的二期一至三段文化遺存和原子頭遺址的二至三期遺存屬半坡類型較晚階段,二者面貌相近,起始階段均晚于姜寨等遺址的最早遺存,且最晚階段均處于半坡類型文化的下限,可代表半坡類型彩陶紋飾最晚階段的面貌特征。

大地灣遺址二期屬半坡類型。報告依地層關系將二期分為前后三段[36]。一段紋飾以弧線風格的簡化抽象魚紋為主體,另有一例分解式魚紋裝飾圖案(圖三,5),并保留了早期的寫實魚紋和直線三角形圖案。

二、三段風格較為一致,盛行分解式魚紋裝飾圖案。這些紋飾極富變化,形成了圓點紋、弧線三角紋、月牙紋等新式圖案,但均可從此前的魚目、魚唇、魚身等魚紋元素找到來源(圖三,7—18)。同時弧線風格愈加鮮明。在二段尚保留個別直線三角形圖案,到最晚階段的三段,直線風格完全消失,由弧線組成的各式圖案有很強的裝飾性。

原子頭遺址的彩陶紋飾亦可依照地層分為前后三段[37]。早段(報告中仰韶文化二期)的紋飾以簡化、變形的魚紋為主(圖三,19—23);中段(報告中仰韶文化三期前段)流行分解式魚紋裝飾圖案,如圓點、半圓、月牙、弧線三角等紋飾,弧線風格突出(圖三,24—28);最后階段(報告中仰韶文化三期后段)與大地灣的最晚階段風格一致,直線風格消失(圖三,29—35)。

總之,到半坡類型的大地灣—原子頭階段,彩陶紋飾開始走向抽象化,寫實性的魚紋逐漸消失,最后轉變為裝飾性圖案,而且由直線風格轉變為弧線風格,代表了半坡類型彩陶紋飾的最后發展階段。

三、半坡類型彩陶紋飾特征及分期

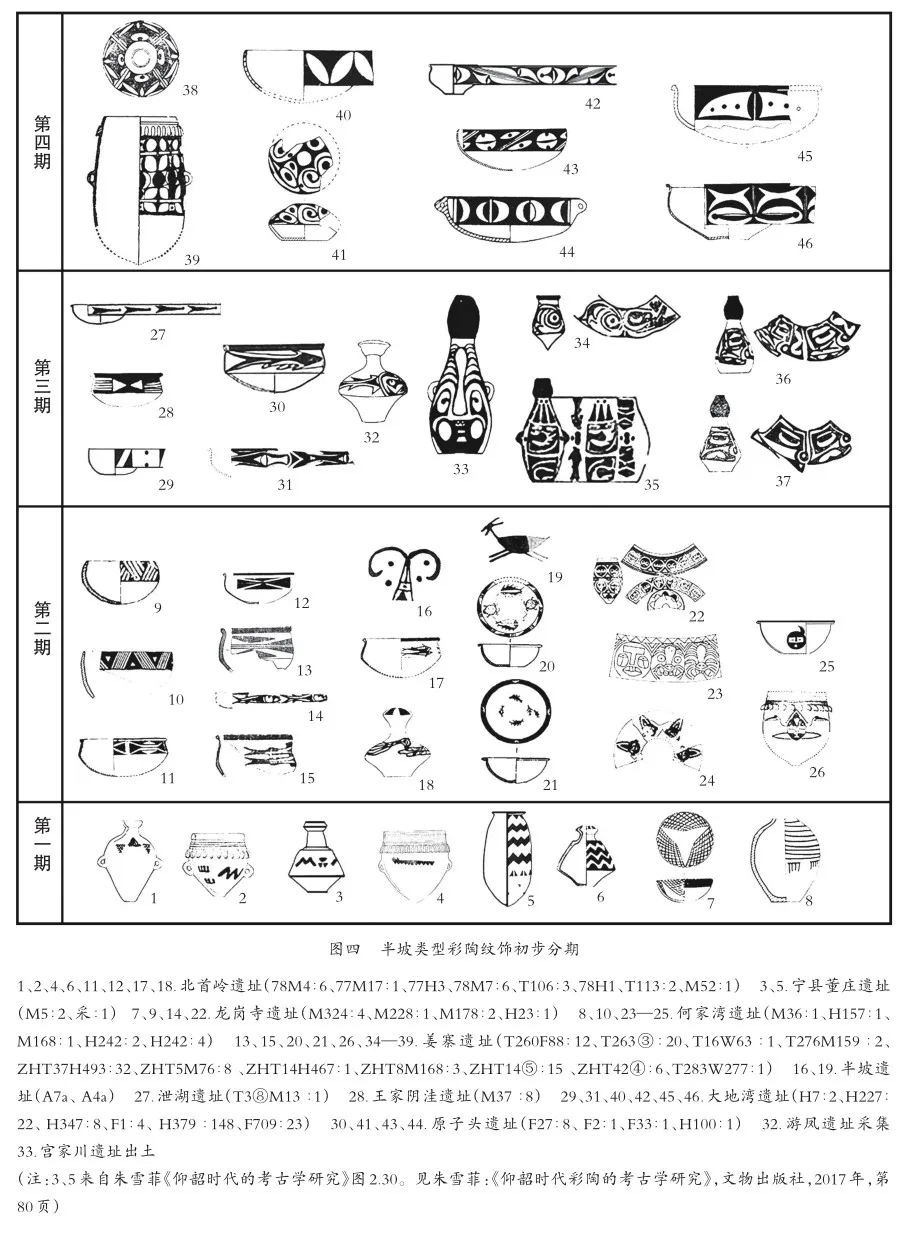

上述遺址彩陶紋飾的發展規律基本可以代表半坡類型彩陶從早到晚的風格變化。最早的北首嶺—龍崗寺—何家灣遺址,彩陶紋飾發展可分兩個階段:第一階段以符號紋及富有裝飾特征的規整的波折紋為代表,總體呈現為幾何風格;第二階段,波折紋繼續保留,新出魚紋、人面紋、蛙紋等寫實性紋飾,同時,抽象的三角形魚紋取代早期的三角紋符號(如堆壘三角形、長帶三角形),但整體保持直邊的幾何風格。此后的姜寨—泄湖—王家陰洼遺址中,早期的彩陶紋飾銜接了北首嶺—龍崗寺—何家灣遺址第二階段的風格,流行寫實風格的魚紋、人面紋及抽象三角形魚紋,其后過渡至以變形魚紋為代表的變形期,弧線化風格突出,在最后階段進入以分解魚紋為特色的裝飾期,弧線三角形的裝飾圖案取代此前的直線幾何三角形,優美的弧線風格成為突出的審美現象。而以大地灣—原子頭遺址為代表的半坡類型晚期,彩陶紋飾直接進入了變形期,直至發展為以優美的弧線為特征的裝飾圖案。

由此,我們可以把半坡類型彩陶紋飾歸納為四個發展時期:第一期是以波折紋及符號紋為代表的幾何符號期;第二期進入以魚紋、蛙紋、人面紋等為主要特征的幾何寫實期;第三期為變形期,魚紋簡化、變形,直邊的幾何風開始往弧線風格轉化;第四期是裝飾期,魚紋被逐一分解為以圓圈、弧線、半圓、月牙為特征的抽象裝飾圖案,直線風格完全消失,事實上已經具有下一階段廟底溝紋飾的風格特征[7](圖四)。

本文所提出的半坡類型彩陶紋飾四期和前人的四期方案有明顯不同。之前的四期方案是把本應屬于半坡文化最后發展階段的裝飾性彩陶紋飾(比如大地灣遺址的二期二—三段)歸為第三期[4]。這一結論和其他考古學者依照類型學尤其是科學測年所確定的遺址先后序列(見表一)對應不上①,這就無法真正反映彩陶紋飾的發展邏輯。我們的分期方案則與之比較吻合。

四、風格分期與對仰韶文化分期的思考

歸納一個文化的彩陶紋飾發展序列只是研究的第一步,還需進一步思考半坡類型和其他有關聯的文化類型間的關系(主要指老官臺文化及零口—棗園文化的關聯)。下面將按照上文的四期方案,從藝術的角度總結半坡類型彩陶紋飾風格的發展邏輯。

就紋飾(或藝術)的普遍發展規律而言,一種文化最早的藝術形式一般始于寫實,然后會逐漸發展為無實在意義的抽象裝飾紋樣。換而言之,最初產生的圖案是有意義的,但經過長時間的變化后,意義會消失,蛻變為“有意味的形式”②。此后又會產生新的文化形態,于是出現新的題材、圖案,開始新一輪的寫實—簡化或變形—抽象的周期。其藝術形態的變化周期往往與一種文化類型的變化周期吻合。

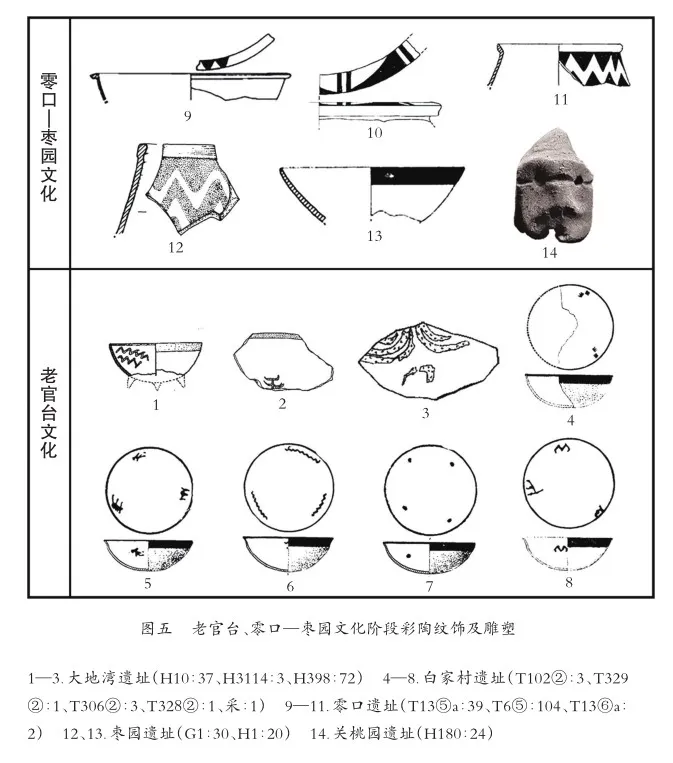

當用這一規律檢視半坡類型彩陶紋飾的發展過程時就會發現,被歸納為半坡類型彩陶紋飾最早階段的紋飾并不具有明確的意義:其最流行的波折紋只是一種裝飾紋樣,少量出現的符號紋也許有某些含義,但來源不明,也與同期紋飾缺乏相關性,且在第二期就完全消失了。與之形成對照的是第二期出現的魚紋,在經過三個階段的發展后,最后蛻變為裝飾紋樣,其發展方向合乎從寫實到抽象的發展規律。這說明被認為是半坡類型最早階段的紋飾(圖四,1—8)很可能有更早的來源。當我們把這一地區更早的老官臺文化(該地區最早出現彩陶紋飾的文化)及次早的零口—棗園文化的彩陶紋飾納入考察范圍的時候[36,38—44],上述問題就迎刃而解了。

在老官臺文化最為常見的彩陶紋飾中,除了飾于缽頂部的褐色寬帶紋外,還有波浪形、“山”字形、弧線形及圓點紋等符號(圖五,1—8)。這些符號裝飾性不強,但可能有某種含義。一個有力的證據就是北首嶺遺址最早階段出土的尖底罐1977M17∶1。這個尖底罐被放置在墓葬主人的頭部位置,以替代墓主人失去的頭顱,其表面描繪著兩個“山”字形及一個波浪形符號。考慮到這個尖底罐的重要位置,及其一側鋪撒的朱紅顏料,這些符號必定表達著某種不為我們所了解的觀念[20]84—86。尤其令人驚奇的是,大約3000年后,上述古老的符號在仰韶文化區的一些遺址中再次大量出現。比如,在距今5000年左右的甘肅慶陽南佐遺址F2和F1中間地面出現的河流形刻劃紋(圖六,1)[45]與老官臺文化時期的波浪紋極為類似。而類似的符號也出現在大約同時期的河南鄭州大河村[46]、青臺[47]、西山[48]、林山砦[49]等遺址的彩陶紋飾中(圖六,2—4)。尤其是青臺遺址出土的一件彩陶缽(圖六,3),其上的波浪紋、帶狀三角紋及弧形紋和在大地灣發現的老官臺文化最早期的彩陶紋(圖五,1—8)驚人的一致。同時,在老官臺文化階段出現的這些符號在零口—棗園文化階段的某些遺址中也能見到一些殘留,如寬帶紋、連續三角形紋、波浪紋(圖五,9—13),區別是零口—棗園文化階段多見黑彩,而且紋飾由內彩轉變為外彩。

同類紋飾也見于北首嶺、龍崗寺、何家灣三處遺址的最早遺存中,尤以波浪紋最為流行(圖四,1、2、4、7—9)。這些紋飾的源頭顯然來自該地區最早的老官臺文化,并且和零口—棗園文化階段有極大的相似性。這似乎證實了一些考古學者的猜測,他們認為北首嶺、龍崗寺等遺址所謂的半坡類型最早階段其實屬于前仰韶文化末期,大約與零口—棗園文化為同一階段[26—28,32]。當我們從彩陶紋飾的發展邏輯觀察的時候,就很容易證實這一猜測的合理性。也就是說,我們在圖四中歸納為半坡類型第一期的紋飾其實屬于上一個文化階段——零口—棗園文化期,這一階段不僅繼承了老官臺文化的那些符號紋,并將其中可能為描繪河流形狀的波浪紋轉變為波折紋這種裝飾性紋樣,而且還發展出了自己的藝術主題,即在關桃園仰韶前二期發現的人頭雕塑(圖五,14)以及龍崗寺墓地5—6層中發現的人頭壺(圖一,15、18)。這一藝術主題雖然并不多見,但能夠合理地解釋為何在此后的半坡類型中這一題材成為彩陶紋飾的一種主要紋樣,有時候單獨出現(圖一,34、38;圖四,22、23、33),有時候又會和魚紋組合成半坡類型中最具代表性的人面魚紋圖案(圖二,4)。

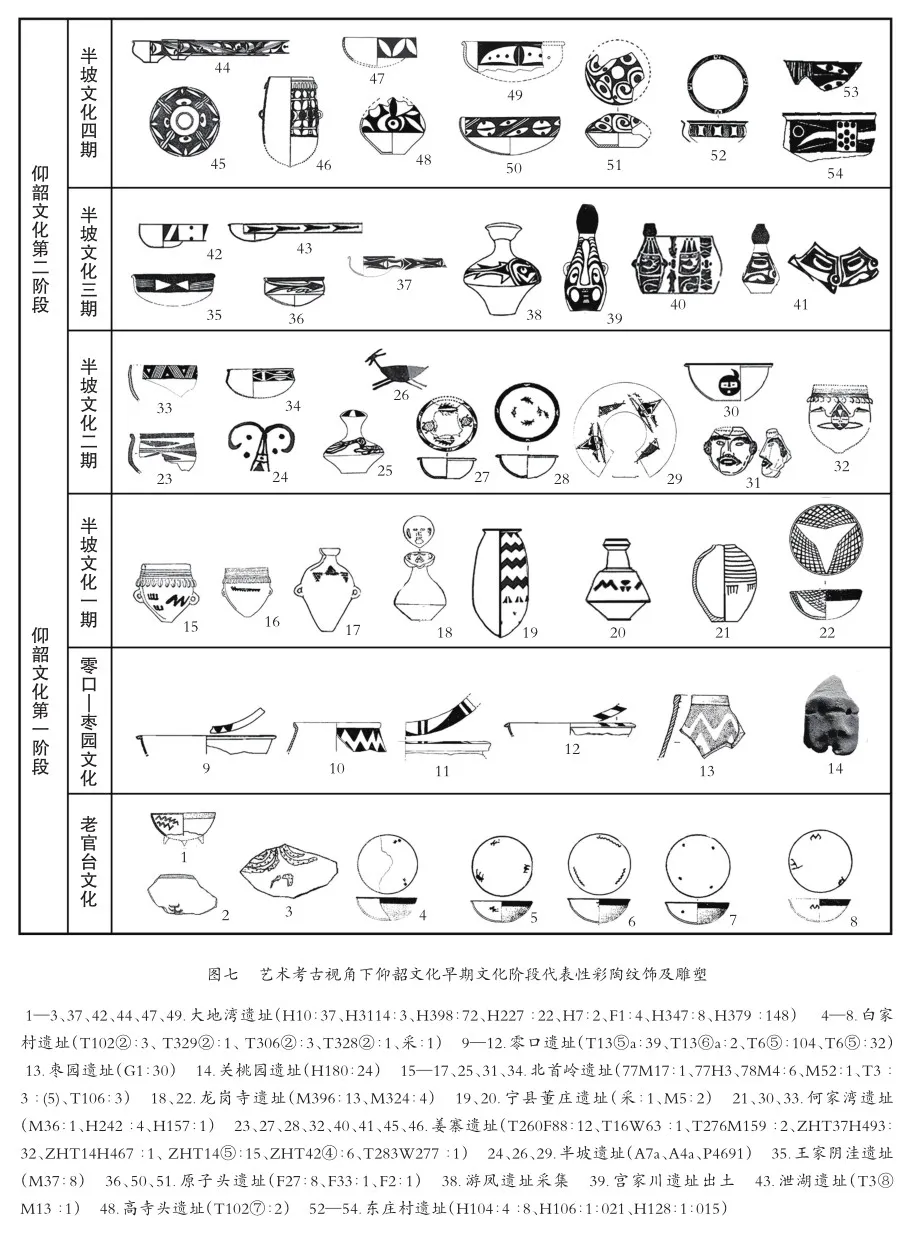

這樣,我們就可以從藝術考古的角度重新劃分仰韶文化的發展階段(圖七)。其中的變化是我們把半坡類型第一期調整為仰韶文化第一階段,與被歸屬為前仰韶文化期的老官臺、零口—棗園文化屬同一發展時期。而仰韶文化早期(即通常所指的半坡文化)則應始于半坡文化第二期,即以人面紋、魚紋、蛙紋、鹿紋、羊紋等寫實類紋飾為特征的發展階段。發展到半坡文化的第三期,魚紋開始變形、簡化、抽象,同時紋飾由直邊的幾何風格往弧線風格轉變。到半坡文化的最后階段,魚紋的意義消解,被分解為各種有機的元素,成為沒有意義但形式優美的裝飾元素。這最后一個階段的代表性遺址,除了文中提及的姜寨最晚期、大地灣二期和原子頭三期外,也包括了有爭議的東莊村類型[50,51]。這一階段意味著半坡文化藝術類型的結束,但其優美的弧線風格則為下一階段廟底溝類型彩陶紋飾所繼承。

藝術考古視角分期的意義何在?除了可以和考古類型學相互驗證外,其最重要的意義在于把考古類型學以物為中心的文化研究轉移到以人(藝術)為中心的文化研究。由于藝術研究的對象——圖像題材及風格形式的變化比陶器型式能更直接地反映人的精神乃至社會觀念的轉變,因此更方便我們把握史前社會的發展階段和性質特征。雖然我們現在還沒有很大的把握解釋從仰韶文化第一階段(老官臺文化、零口—棗園文化、半坡文化第一期)到仰韶文化第二階段(半坡文化二期至四期)藝術風格與題材變革所體現的社會意義,但至少研究從符號紋到人頭紋再到人面魚紋的轉變要比討論類型學中抽象的A、B、C、D型或I、II、III、IV、V式的變化要更直觀,更容易與人的精神活動及社會活動聯系起來,也更方便我們理解考古文化變革的內容和方向。藝術考古的視角應當比考古類型學更容易體現考古學中“透物見人”的目標。當然,藝術風格和題材所反映的社會內容和時代特征還需要進一步的闡釋,這就是藝術考古下一階段的目標了。

————————

*本文支撐項目:國家社科重大項目“新時代中國特色考古學理論體系研究”(項目編號:21ZD234)、中國人民大學第三批“123”金課(史前藝術)

————————

①指潘諾夫斯基的圖像學方法。該方法包括圖像志和圖像學闡釋兩個層次:圖像志指對題材的初步識別和對題材的解釋,圖像學闡釋為最后階段的意義揭示。參見E·潘諾夫斯基:《肖像學與圣像學——文藝復興藝術研究導言》(出自E·潘諾夫斯基:《視覺藝術的含義》,傅志強譯,遼寧人民出版社,1987年,第43—46頁),文中的肖像學即圖像志,圣像學即圖像學,本文改為目前通用的圖像志和圖像學術語。

————————

①北首嶺中期前后段具體的墓葬、房屋在文章中列出,沒有說明之處則根據嚴文明總結的陶器組合特征進行劃分,如:78M7基本組合為II式直腹小平底罐和I式缽,故劃分為中期前段;反之,M45包含III式壺,M187包括V式小平底罐,則歸為中期后段。

②此處的人面紋指人頭壺,嚴格來說屬于雕塑類型,但考慮到視覺藝術發展的一致性,故未作區分。下文圖四、五、七中的紋飾也同樣包含雕塑類型。

③關于這種三角形魚紋的來源,可參考《西安半坡——原始氏族公社聚落遺址》(文物出版社,1963年,第188—189頁)圖一二九、一三〇“花紋的復合演化的推測圖”(一、二)。

————————

①朱雪菲的彩陶紋飾分期及其對應的遺址分期,見《仰韶時代的考古學研究》圖2.6—2.9(第046—054頁)、圖2.38(第093頁)、表2.2(第096頁)。

②“有意味的形式”概念出自英國美學家克萊夫·貝爾,指視覺藝術中由線條、色彩以某種特殊方式構成的具有審美的感人的形式,李澤厚對這個概念加以改造,添加了社會和歷史的內容。本文中“有意味的形式”接近李澤厚的意思,特別指代有寫實狀態轉變為抽象形式的彩陶紋飾。參見克萊夫·貝爾《藝術》(薛華譯,江蘇教育出版社,2005年,第4頁)和李澤厚《美的歷程》(出自《李澤厚十年集:1979—1989》,安徽文藝出版社,1994年,第33—34頁)。

——————————

[1]趙賓福.半坡文化研究[J].華夏考古,1992(2):34—55.

[2]孫祖初.半坡文化再研究[J].考古學報,1998(4):419—446.

[3]中國社會科學院考古研究所.中國考古學·新石器時代卷[M].北京:中國社會科學出版社,2010:附錄2—8.

[4]朱雪菲.仰韶時代彩陶的考古學研究[M].北京:文物出版社,2017.

[5]李水城.半山與馬廠彩陶研究[M].北京:北京大學出版社,1998.

[6]E·潘諾夫斯基.肖像學與圣像學:文藝復興藝術研究導言[C]//E·潘諾夫斯基.視覺藝術的含義.傅志強,譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987:43—46.

[7]王仁湘.史前中國的藝術浪潮:廟底溝文化彩陶研究[M].北京:文物出版社,2011.

[8]張宏彥.從仰韶文化魚紋的時空演變看廟底溝類彩陶的來源[J].考古與文物,2012(5):39—47,2.

[9]趙春青.從魚鳥相戰到魚鳥相融:仰韶文化魚鳥彩陶圖試析[J].中原文物,2000(2):13—15,41.

[10]袁廣闊.試析姜寨出土的一幅彩陶圖案:兼談半坡類型魚紋消失的原因[J].中原文物,1995(2):38—42.

[11]何星亮.半坡魚紋是圖騰標志,還是女陰象征?[J].中原文物,1996(3):63—69,118.

[12]沃夫林.藝術史的基本原理[M].楊蓬勃,譯.北京:金城出版社,2011:6.

[13]張朋川.中國彩陶圖譜[M].北京:文物出版社,1990.

[14]王仁湘.廟底溝文化魚紋彩陶論:上[J].四川文物,2009(2):22—31.

[15]袁廣闊,崔宗亮.仰韶文化魚紋研究[J].中原文化研究,2018(1):60—64.

[16]中國科學院考古研究所,陜西省西安半坡博物館.西安半坡:原始氏族公社聚落遺址[M].北京:文物出版社,1963:188—189.

[17]劉云輝.仰韶文化“魚紋”“人面魚紋”內含二十說述評:兼論“人面魚紋”為巫師面具形象說[J].文博,1990(4):64—75.

[18]李仰松.仰韶文化嬰首、魚、蛙紋陶盆考釋[J].北京大學學報:哲學社會科學版,1991(2):83—86.

[19]嚴文明.略論仰韶文化的起源和發展階段[C]//嚴文明.仰韶文化研究:增訂本.北京:文物出版社,2009:159.

[20]中國社會科學院考古研究所.寶雞北首嶺[M].北京:文物出版社,1983.

[21]陜西省考古研究所.龍崗寺:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:文物出版社,1990.

[22]陜西省考古研究所,陜西省安康水電站庫區考古隊.陜南考古報告集:二:何家灣遺址[M].西安:三秦出版社,1994:54—144.

[23]陳雍.北首嶺新石器時代遺存再檢討[J].華夏考古,1990(3):70—85.

[24]陳雍.姜寨聚落再檢討[J].華夏考古,1996(4):53—75.

[25]嚴文明.北首嶺史前遺存剖析[C]//嚴文明.仰韶文化研究.北京:文物出版社,2009:90—112.

[26]陜西省考古研究院史前考古研究部.陜西史前考古的發現和研究[J].考古與文物,2008(6):17—65.

[27]趙賓福.老官臺文化再研究[J].江漢考古,1992(2):39—48.

[28]戴向明.黃河流域新石器時代文化格局之演變[J].考古學報,1998(4):389—418.

[29]吳耀利.北首嶺下層遺存的復原研究[J].考古與文物,1996(4):21—27.

[30]魏繼印.北首嶺遺址仰韶文化早期遺存研究[J].考古,2012(12):59—69.

[31]權敏.龍崗寺遺址仰韶文化半坡類型墓葬剖析[J].華夏考古,2018(4):119—124.

[32]張宏彥.渭水流域老官臺文化分期與類型研究[J].考古學報,2007(2):153—178.

[33]西安半坡博物館,陜西省考古研究所,臨潼縣博物館.姜寨:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:文物出版社,1988.

[34]甘肅省博物館大地灣發掘小組.甘肅秦安王家陰洼仰韶文化遺址的發掘[J].考古與文物,1984(2):3—16.

[35]中國社會科學院考古研究所陜西六隊.陜西藍田泄湖遺址[J].考古學報,1991(4):415—448,515—520.

[36]甘肅省文物考古研究所.秦安大地灣:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:文物出版社,2006.

[37]寶雞市考古工作隊,陜西省考古研究所.隴縣原子頭[M].北京:文物出版社,2005.

[38]韓建業.仰韶文化零口類型的形成及東向擴張[J].文物春秋,2021(2):3—10.

[39]張天恩.試論關桃園前仰韶時期文化遺存的相關問題[J].考古與文物,2006(3):29—35.

[40]中國社會科學院考古研究所.臨潼白家村[M].成都:巴蜀書社,1994.

[41]陜西省考古研究所.臨潼零口村[M].西安:三秦出版社,2004.

[42]山西省考古研究所.翼城棗園[M].北京:科學技術文獻出版社,2004.

[43]陜西省考古研究所,寶雞市考古工作隊.寶雞關桃園[M].北京:文物出版社,2007.

[44]中國歷史博物館考古部,山西省考古研究所,垣曲縣博物館.垣曲古城東關[M].北京:科學出版社,2001.

[45]甘肅省文物考古研究所,中國人民大學歷史學院,西北工業大學文化遺產研究院,等.甘肅慶陽市南佐新石器時代遺址[J].考古,2023(7):29—43.

[46]鄭州市文物考古研究所.鄭州大河村[M].北京:科學出版社,2001:彩版二四-1.

[47]滎陽青臺遺址遺跡[J].華夏考古,2018(3):2.

[48]國家文物局考古領隊培訓班.鄭州西山仰韶時代城址的發掘[J].文物,1999(7):彩圖2.

[49]河南省文化局文物工作隊第一隊.鄭州西郊仰韶文化遺址發掘簡報[J].考古通訊,1958(2):1—5,4.

[50]中國科學院考古研究所山西工作隊.山西芮城東莊村和西王村遺址的發掘[J].考古學報,1973(1):1—63.

[51]趙春青.山西芮城東莊村仰韶遺存再分析[J].考古,2000(3):65—74.

〔責任編輯:成彩虹〕

Periodization for Banpo Type of the Yangshao Culture in the Perspective of Art Archaeology

Abstract:From the perspective of art archaeology, we may have different viewpoints of the periodization archaeology culture judged from the archaeologic typology. From this new perspective, we rethought the painted pottery of Banpo type according to its chronological sequence and style changing rules, then remedied the traditional periodization of phases of Banpo type (Jiangzhai Phase I was viewed as the beginning of Banpo Type). On this basis, we adjusted the developing phases of the Early Yangshao Culture. As a new research methods in the field of archaeology, art archaeology pays more attention to art styles, images and its contexts, and helps us to understand better of the cultural traits and social nature of prehistoric society.

Key Words:Painted Pottery; Art Archaeology; Cultural Periodization; Yangshao Culture; Banpo Type