常州老西門的千年興衰

常州位于江蘇省東南部,河網縱橫,襟江帶湖,“北濱大江,南控滆湖,運水貫其中,長達百余里,江南水利重邑也”[1],西北由長江到達運河,南則由運河到達宜興、溧陽、金壇,東南則由太湖以通杭州、紹興,繁密的水道把常州和宜、溧、金、丹、錫、澄等縣緊密聯系在一起,故常州“自蘇松至兩浙七閩數十州,往來南北兩京,無不由此途出”,是“貢賦必由之路”。

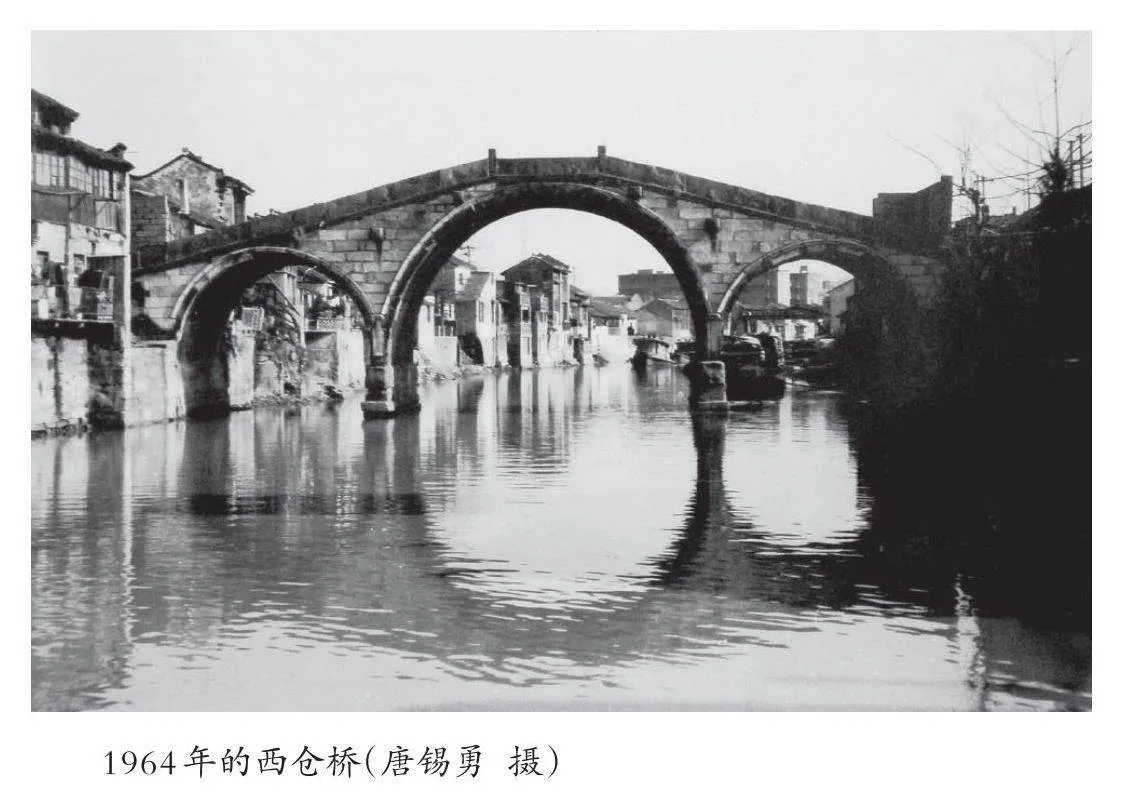

明清時期,常州轉輸地位更加重要,尤其常州老西門地段“隨運而興”,一躍成為人聲鼎沸的商業重地。千百船只往來其中,官、商、軍、民穿梭其中。石龍嘴至懷德橋一帶形成了米市、豆市,批發商業集中在西門外和城西西瀛里,梳篦業集中于西門內外。其中南河沿、三堡街、西倉街、西直街、鎖橋灣等處商賈云集,老西門成為常州商業最繁華之區。

明清時,常州各航道之水主要來源于長江,“沙泥日積,河身漸淤”[2]。如果不加強疏通,時間一長則航道淤積、窄小,舟筏爭道,航泊兩難。枯水季節常有舟筏擱淺,不利往來。[3]清末運河漕運被朝廷逐步廢棄,相應地對運河的修浚也停止,運河許多河段日益淤滯,嚴重影響了常州經濟的發展,隨著鐵路和公路運輸興起,大運河的航運作用遠不如以前。加之日本侵略軍的破壞,常州大運河的航運功能逐漸被其他交通工具所取代,常州老西門失去了往日的商業輝煌。但古運河福澤兩岸百姓,見證了常州城市的變遷,沉淀下來的文化續寫著大運河的千年華章。

一、因運而興的糧食市場

常州米市的出現,有賴于運河的功能。隋朝京杭運河通航,漕糧多經過常州轉運去北方,常州成了漕米轉運中心。在漕糧交納轉運中,賦額苛重,賦稅制度多變,不時出現糴糧交賦或糶糧交銀,使常州成了糧米買賣集中的場所,形成了米市。宋代時,隨著漕糧轉運增加到年最高量7000萬石,常州米市進入全盛時期。[4]

清代時,盡管有抑商政策,常州的糧行仍然方興未艾。位于常州篦箕巷內的毗陵驛是運送漕糧的大碼頭,江南貢賦大多經過此處運往北方。清末民初,常州“以稻米為大宗,大小麥次之,豆棉等又次之”[5]。每逢稻谷登場,位于米市河、南運河河口的石龍嘴,帆桅林立,常常停泊數十艘糧船,碼頭裝卸工號聲震天,各業商店門庭若市。據西直街敦仁堂石碑記載:“自京口至丹陽以至常,均屬商賈,設有大陳糧行憑客糶糴。”清乾隆二十三年(1758)陳茂林開設的“大陳糧行”是常州最早的專業糧行。“行鋪云集”,是當時常州糧食市場真實狀況。1926年《江蘇實業名錄》載,當時在石龍嘴周邊開設的米行有元大裕記、同信泰、同裕昌、朱恒大、福泰祥、信泰昌衡記、通大順、裕豐仁、廣大潤記、寶和泰興記等,還有同和泰、源泰昌、董乾大、寶源大等糧行。

但隨著漕運被清政府逐步摒棄,運河年久失修,泥沙淤塞,北運的漕糧覆船沉糧事故層出不窮。清道光五年(1825),試航海道運糧成功,此后閩浙沿海地區漕糧直接沿海北上,不再由內河途經常州中轉。加上芙蓉湖、陽湖成了河道,滆湖日趨縮小,增加了與常州的距離,且失去了湖水、江水的水位平衡和調節作用,江蘇的漕糧轉運由常州東移無錫。近代漕運改道后,僅憑常州之力勉強維持航道的暢通。如1874年至1901年,運河文亨橋到艤舟亭段浚治兩次。1901年惲祖祁主持疏浚南運河。1925—1935年,運河石龍嘴至土龍嘴段浚治5次等。但一旦天旱水淺,航道堵塞越來越嚴重,各業往來船只擁擠不堪,嚴重制約常州工商業的發展,老西門的商業地位逐漸衰落。

二、因地制宜的支柱產業

常州漕運經濟衰落的同時,“豆業、木業、錢莊、典當”蓬勃發展,成為清末民初常州四大支柱產業。從明代中葉開始,常州因旱地增多而廣泛種植大豆,加上泰州、泰興和丹陽等地黃豆大量流進常州,到鴉片戰爭前,老西門已成為黃豆買賣中心。清同治年間,常州豆行從米糧行中分離出來,專門從事豆業的買賣。光緒年間無錫米市蒸蒸日上,無暇關注豆市,常州趁此機會擴展豆市,首創明盤交易,大江南北的大豆云集常州,豆市河畔就有潘同昌、震泰、許恒泰、晉泰、同大、豫泰豐等15家豆雜糧行。

抗日戰爭前期,常州是蘇南最大的大豆聚散市場。大豆除本地所產外,還來源于大連、牛莊及天津、德州、滄州和河南、安徽等地大豆產區,大豆最高銷量年達300萬—500萬石。[6]豆業的繁榮促進了常州油餅加工業的興盛,清光緒二十年(1894)至宣統元年(1909)常州油坊最盛時,西門外寶興泰、楊永大、蔣同興、蔣同盛、裕源等均為著名的油坊,他們榨油并外銷豆油與油餅。1915年,寶興泰油坊用鐵機軋豆,拋棄畜力和石磨,隨即鄉村油坊開始解體,油餅廠開始興起。1934年10月初,大運河里的豆船首尾相接數公里,河道為其阻塞。抗日戰爭中常州豆市遭到打擊,豆行、油餅廠損失慘重。豆業行商趨于衰落,影響了外地客商采購常州地方產品的積極性。

常州木業起源于清乾隆年間,清中葉逐漸發展起來。每年夏秋之交,婺源木商從江西產區采辦杉木,從長江順江而下,到達鎮江后轉入運河進入常州城西近郊。常州運河水源自長江,河水含沙,適宜木材長期存放而不腐,利于保存和儲運木材,“常州的水留著一點江水的質地,木頭在河中浸半年,拿起來還是既黃且亮,無錫、蘇州以下可不行了,浸二三個月馬上就長滿青泥苔來”[7]。自買自賣以門售為主、批發為輔的經營性質,加上優越的自然條件,使常州成為木業的交易中心。贛、湘等地木材源源而下,集散于常州,木排“從西門的大王廟附近一直蜿蜒,抵達到奔牛”[8],“故每年夏秋之交,為木貨涌到之時,運河中木排綿亙幾達一二十里;即岸上亦堆積如山,洵為奇觀,以待與各熟識行家分頭兜銷,因一時難以銷完,各客商即就沿河兩旁,或在木排上,建筑木屋數間,以為辦公休息之所,然后銷運鄰近諸縣”[9]。

常州大多數木行集中在西門近郊附近,以懷德路、西直街交叉為中心,包括篦箕巷、西河沿、米市河、西倉橋、三堡街。據1934年木行調查,常州西門擁有的木行,有位于西門外談家場的永豐盛、錦泰、慎豐協;南河沿的公羲成、復興順、鑫誠奎、元豐盛、沈乾泰、億興昌;西直街的正大、大有;西倉橋的聚泰、福泰、仁豐泰、恒裕昌;三堡街的李聚豐、仁豐恒、恒泰豐、永隆盛、天泰等木行。木業興衰同航道暢通與否關系極大。因此西郊一帶運河的數次疏浚費用,均由木業捐助。抗日戰爭期間,受政局動蕩、戰亂等影響,常州木行經常遭受損失,大多破產倒閉。

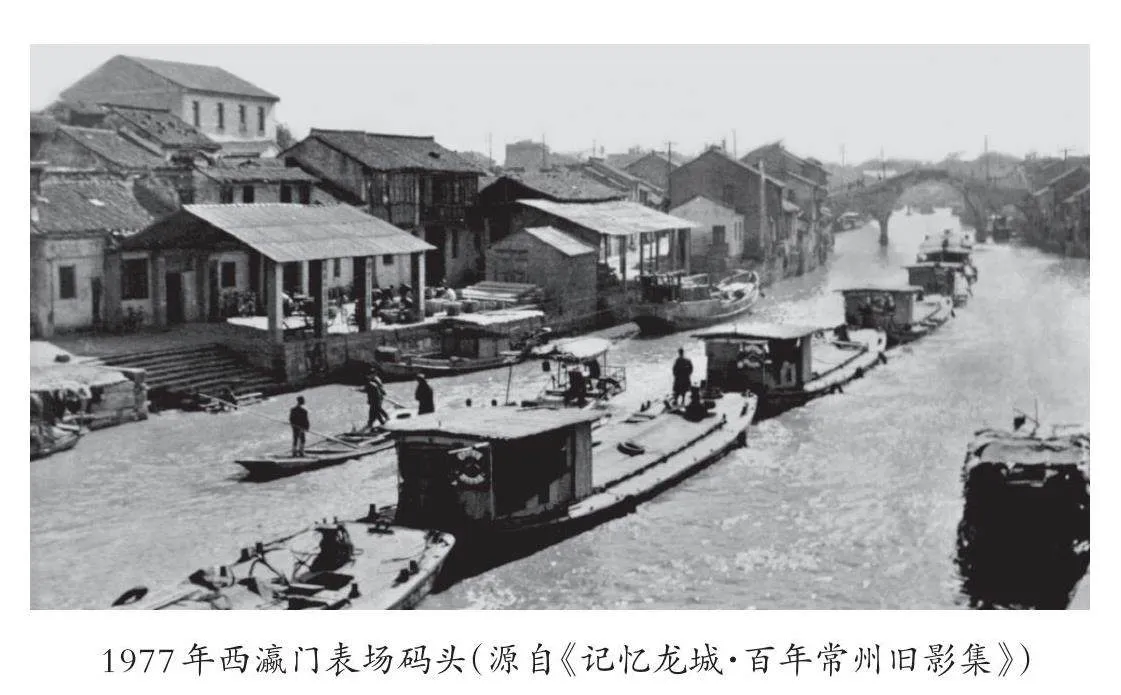

豆業和木業商行的發展與金融業的支持緊密聯系,豆行和木行的興盛又推動了常州錢業、典當業的繁榮。晚清至民國初年常州西門是錢業集中的地方,西瀛里有德生、匯豐、聚昌厚等十余家錢莊,西直街有匯成錢莊等。晚清時錢業為常州豆業、木業的發展提供資金支持,實現不同貨幣之間的兌換,也為工商業間貸款、結算、交易提供便利。商業的發展也推動了典當業的興盛,1926年,西門外西直街有永隆典行等。表場曾是常州各鏢局所在地,清末民初有融通、豫通、大和、順和等保鏢組織。光緒二十八年(1902)常州輪船運輸之始、由盛宣懷創辦、首開常州至溧陽的“泰昌”號煤輪航班在此啟動,表場地段成為常州最繁華的客貨運輸中心,人員與貨物交流集中,常州現代金融業依托此處逐漸發展。

三、因時而生的民族工業

常州老西門地段因河而興,商賈往來,會館林立,運河畔的民族工業更形成獨特的風景。清末至民國時期,西直街是常州城西最繁華之地,鎖橋灣有很多油坊,空氣中充盈著滿滿的油香味;三堡街為常州地區最大的木材市場;西倉街米廠、酒廠排列了整條小街;米市河街民房臨街而建,布滿了餛飩店、麻糕店、醬園、菜場、陶器店、當鋪、中醫診療所等,兩座黃石碼頭旁停靠著裝滿貨物的木船……老西門沿線布滿著水上交通繁榮時代的歷史遺跡,西灜門城墻、篦箕巷、文亨橋、鎖橋、恒源暢廠等仍然與古運河相伴,而表場碼頭、石龍嘴等隨著城市的建設發展已湮沒在時光中。

清光緒二十二年(1896),上海內河招商局和日商戴生昌輪船公司等先后在武進設立碼頭和分支機構,經營客貨運輸,主要集中在常州西門。據1928年班船開行情況表記載[10]44,常州西門的尚書碼頭、表場、篦箕巷、鎖橋、普濟橋、米市河等都有航班船運輸、快船運輸和貨幫船運輸碼頭,且設立固定的時間、航線,輪船航線四通八達,逐漸覆蓋武進和鄰近地區。木帆船是水上主要的交通工具, 1916年,常州登記木帆船200多艘;1929年武進縣有木帆船1175艘。[10]43

常州老西門是常州手工業的聚集地和機器制造業的發源地。清初至鴉片戰爭前,常州手工業已形成規模,其中梳篦業是常州最為著名的手工業,梳篦制作精巧細致、堅固耐用。“一梳一篦之成,須經數十次手續。依此為生之男女,不可勝數,咸局西門城外”[11]。篦箕制造農戶,均散處于附郭一帶諸鄉區。“制造初坯者……西門石灰橋之錢家村,瑣橋堍之趙家村、陶家村,及新閘附近等處。擔任扦尖等手續者,為城西朱家村小茅山等處居多。至出品精良者,以趙家村、錢家村等處為最”[12]。常州老西門成為篦箕制作的主要區域。清康熙年間漕運興盛,從常州老西門文亨橋到古驛站接官廳沿運河的篦箕巷全是篦箕商號,如卜恒順、柳樹春、許天興、榮春和等,全巷因篦箕而聞名,舊時大碼頭到達常州的人都要在篦箕巷選購梳篦和宮花。“文亨穿月,篦梁燈火”成為常州西郊八景之一。

1912年至1927年,常州本地出現第一次變商為工的浪潮。永寧寺系常州機器工業的誕生地,1913年奚九如從上海買回新機器準備自己制造新機器,并在上海求新機器廠買8尺和10尺舊車床各一部及8尺龍門刨床一部,聘請該廠技工杜桂生來常主持技術,廠址設在鎖橋頭所橋庵(永寧寺)旁,前是米廠,后是機器廠,定名為厚生制造機器廠,[13]是常州機器制造業的開端。據《武進工業調查錄》(1928)記載,在西門還有:位于米市河的大賚機粉廠(1914年吳康創辦,主營米粉,兼營面粉)、公記祥碾米廠;臥龍橋的一新面粉廠、薄利油餅廠、厚生鐵工廠、振興仁染坊;南河沿的協豐油餅廠、大興碾米廠;日暉弄的寶興泰油餅廠;談家場的源大成油餅廠、楊永大油餅廠、啟源碾米廠;西倉橋的瑞源油餅廠;普濟橋的蔣同興油餅廠、永興石粉廠;西直街的惠商碾米廠、成怡源的碾米廠;三堡街的三和布廠等,可見老西門各類工廠云集,且主要以米豆糧油加工業為主,兼機器加工業、織布業等。老西門這些廠規模雖然不大,但共同譜寫了常州向輕工業城市發展的前奏。

(作者簡介:張逸清,溧陽市《古縣年鑒》執行主編;臧秀娟,常州市地方志辦公室二級調研員、常州市地方志年鑒學會會長。)

欄目編輯:郭家旭

參考文獻

[1]武進縣浚河工程總報告[J].江蘇建設月刊,1935(8).

[2]集議疏通河道[J].武進月報,1919(2).

[3]常州市民建、工商聯文史資料辦公室.武進縣商會及工商業發展史略[M]//常州地方史料選編:第14輯.1987.

[4]常州市糧食局編志辦.常州糧食史料[M].1985.

[5]江蘇省長公署第四科.江蘇省實業視察報告書[M].1919.

[6]常州地方史料選編:第1輯[M].1982.

[7]常州市木材公司.常州市木材志(1800—1985)[M].1986.

[8]戴伯元.常州文史雜談[M].南京:江蘇文史資料編輯部,1998.

[9]徐潤身.武進木業調查[J].實業統計,1935.

[10]常州市交通局編志辦公室.常州市交通志[M].1984.

[11]武進的工商業[J].京滬滬杭甬鐵路日刊,1934(1031).

[12]常州箆箕之制造及其與農村經濟之關系[J].農行月刊,1934(7).

[13]常州機器制造工業歷史沿革[M]//常州地方史料選編:第1輯.1982.