下榻馮夢龍村

這是一次不期而遇的造訪,是一個蘇北后學對著名民俗文學前輩的造訪,在江南水鄉蘇州的深秋。

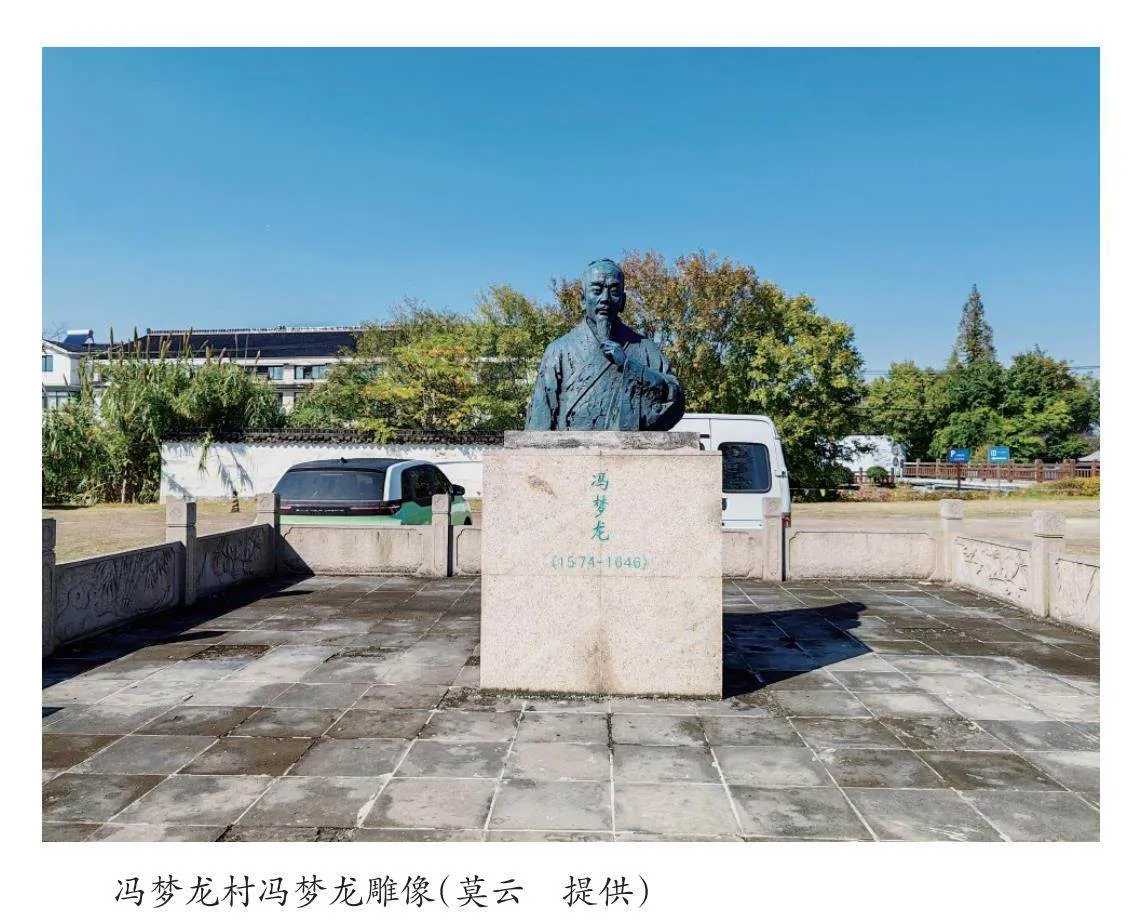

江蘇省民間文學藝術家協會召開培訓會議,地點在蘇州市相城區黃埭鎮,培訓內容是中國民間文學大系江蘇卷的編寫工作。我一開始不了解,報到時才知,腳下的這片土地是明代文學家、戲劇家馮夢龍的故鄉。在大師故里培訓后學,組織者一片苦心可鑒。這里原名新巷村,2014年11月,為了紀念馮夢龍誕辰440周年,始更名為馮夢龍村。就全國而言,新巷這村名可能不止一個,而馮夢龍村卻絕無僅有。一名之改,古老而沉寂的村莊仿佛一夜之間便增添了靈魂。

馮夢龍(1574—1646),字猶龍,明代南直隸蘇州府長洲縣人,其在文學創作上建樹頗豐,在中國文學史上亦具有重要的地位。馮夢龍詩集今已不存,而由他編纂的30種著作幸得以傳世,為中國文化寶庫留下了一批不朽的珍品。其中流傳最廣且影響最大的是“三言”,即《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》。

我們的下榻之處在村西南面,往北行約2華里,便是馮夢龍故居、馮夢龍書院和馮夢龍紀念館,再往南面和東面延伸一點,便有“一館一府三堂”。“一館”就是山歌館,“一府”就是廣笑府,“三堂”就是新言堂、德本堂與四知堂。這無疑又是對馮夢龍德才兼備的注釋。江南風土靈秀,才子輩出,且多集中于名望之家。比如現代江陰的劉半農、劉天華、劉北茂,被譽為“劉氏三杰”,他們在新文化運動中大放異彩,每每在文化圈中被津津樂道。而明代姑蘇的馮家三兄弟,被稱為“吳下三馮”,也是聞名遐邇。老大馮夢桂是畫家,老二馮夢龍是文學家,老三馮夢熊是詩人,一座堂皇的明代文學藝術史大廈,讓老馮家給安裝上了叮叮當當的風鈴,那鈴聲清脆入耳,搖響在一個個來訪者的心空。

馮夢龍故居與紀念館里的所有文字與實物都集中體現了六字主題,那就是做人、做官、做文。

據村里人相傳,馮夢龍是在母親夢見一條唱山歌的小白龍時降生的,所以父親就給他起了這個名字。馮夢龍兒時特別聰明,9歲就能給小伙伴們講孔融讓梨的故事。一天,村中有兄弟倆鬧分家,老大說母親偏心,給老二分的家產多,老二說老大分的家產比他多。就在他們吵得不可開交的時候,小小的馮夢龍勸他們說:“這件事好辦,把你們倆所分的家產對換一下不就行了嗎?”一句話讓兄弟倆啞口無言,從此不再鬧了。人小智慧大,這就是家鄉人口中的馮夢龍。

馮夢龍做人講究“三真”,就是情真、事真、理真,并且還運用到自己的作品里。這一點與后來者陶行知極為相似,他的教學信條是:“千教萬教教人學真,千學萬學學做真人。”正是因為真,才有“俞伯牙摔琴謝知音”;正是因為真,才有“杜十娘怒沉百寶箱”;也正是因為真,才有“金玉奴棒打薄情郎”。

馮夢龍還留下許多名言,如“人不可貌相,海水不可斗量”等,其另一句名言“勢不可使盡,福不可享盡,便宜不可占盡,聰明不可用盡”不僅是他自己時刻遵循的原則,也為后人留下了發人深省的座右銘。即使到了當今社會,這句話依然是無數人做人的準則。

史書上記載馮夢龍科舉坎坷,屢試不中,57歲補了個貢生,做了丹徒縣訓導,61歲才時來運轉,升任福建省壽寧縣知縣,算得上七品官了。61歲,已值花甲,這在今天已經是退休的年齡了,而于他而言,這才是宏圖大展的開始。史載馮夢龍在壽寧知縣任上改革腐敗吏治,減輕百姓徭役,斷案公正廉明,為一方興利除弊。他率領民眾抵御倭寇,有戚繼光之行;他為民除掉三只老虎,又有于成龍之智;他深入民間,巧斷了多次疑難案件,還有包拯之風。很多他親手決斷的案件,已經走上了銀幕,為大家熟知。實際上他并非圣人,只是在斷案時能夠做到公平公正,并且能夠深入實際,做認真的調查,才使許多案件迎刃而解。

在吳敬梓的小說《儒林外史》中,范進考了34年,到了50多歲才考個舉人,而馮夢龍考了一輩子也沒有中舉,但他在丹徒訓導任上編寫的科舉教材卻頗受大眾歡迎。他任壽寧知縣僅僅4年,政績斐然。近400年以后,當地的老百姓仍然設館塑像來紀念他,這說明他不僅會做人,而且會做官。他是先做“好”人,再做“好”官;他一生不做劣官、貪官、奴官,只做清官、賢官、諍官。他平生最看不起的就是奴官與劣官,因為奴官為了上司的尊嚴而不惜丟掉了自己的尊嚴,劣官為了自己的尊嚴而不惜丟掉下屬的尊嚴。

圣人言“三不朽”,立德、立功、立言。馮夢龍雖不能說已入圣人境,但說他是賢人,還是當之無愧的。他做人有賢聲,做官有政績,做文更能稱得上流芳百世。僅從數量上說,他的傳世著作達30多種,文字量多達3000多萬字。這不但在中國古代文學史上首屈一指,就連許多現代白話文作家的作品文字量也難以逾越。

40年前,我讀到馮夢龍“三言”之一的《警示通言》,其中有《李謫仙醉草嚇蠻書》一篇,讀后受益匪淺。印象最深的是文章的結尾,寫一個秀才夜渡采石磯,看到一只掛著“詩伯”旗幟的大船,且坐一相貌清奇之人,不以為然地口出兩句詩:“誰人江上稱詩伯?錦繡文章借一觀。”只聽坐在船上的那個人也隨即對答了兩句:“夜靜不堪吟絕句,恐驚星斗落江寒。”這兩句詩不僅驚倒了那位秀才,也驚倒了我這個后來的讀書人。那大膽而又恰如其分的夸張,那不拘一格的自信,那經天緯地的氣勢,實有太白之風。這兩句詩就是出自李白的粉絲馮夢龍。

在文學創作上,馮夢龍是個多面手。他一生的主要成就是編著通俗小說,他的“三言”與凌濛初的“二拍”珠聯璧合,可以說集古代通俗小說之大成。他寫過戲劇,有《雙雄記》《萬事足》傳世;他著過《智囊》一書,曾讓毛澤東晚年愛不釋手。這次造訪,還使我重新認識了一個山歌手馮夢龍。馮夢龍村不僅有紀念他的山歌館,還有山歌酒館,都讓人頗長見識。

馮夢龍一生搜集了許多吳歌,并將其編寫成了《山歌》歌集,為我們保留了許多吳歌資料。他輯評的《山歌》,存詩380首,以抒寫男女愛情為主要內容,也飽有社會風情。他的《山歌集前序》本身就是一首優美的山歌:“三句山歌一句詩,中間四句是新詞,偷今換古,都出巧思,郎情女意,疊成錦璣,編成一本風流譜,賽過新興銀絞絲。”

細心的讀者一看便知,馮夢龍的每一首山歌中都包含著一句古人詩中的名句,比如這一首《吹面不寒》:“家鄉迢遞信難通,私憶子情郎病轉兇,懨懨憔悴,減卻舊容,眼昏鼻塞,頭兒似空,(小阿姐道)我儂做成個樣相思病,怕殺子吹面不寒楊柳風。”還有如:“將謂偷閑學少年”“萬紫千紅總是春”“絕勝煙柳滿皇都”“出門俱是看花人”等等,都是具有馮夢龍特色的山歌體。

馮夢龍故居的東面有兩個大荷塘,雖然已是殘荷零落,卻也詩意盎然。荷塘前面有個山歌酒館,門前的招牌字很是醒目。山歌酒館門前是近百畝的格桑花地,一大片粉紅色的花在秋風中競相怒放,仿佛是故意用搖曳的花影來應和酒館中的山歌。

我在山歌酒館里與杜懷超、陳斯金幾位朋友小聚,或許是馮夢龍的真性情感染了我們,那晚我們酒過千巡卻不言醉,也或許從走進先賢故居的那一刻,我們都已經醉了,醉在濃郁的文風里,醉在婉轉的山歌里,也醉在自由灑脫的性情里。陶淵明說:“此中有真意,欲辨已忘言。”

在馮夢龍的故居,蘸著他的山歌下酒,別有一番滋味。

(作者簡介:莫云,《宿遷鄉情》主編,國家二級作家。)

欄目編輯:郭家旭