東營市墾利區種植戶發展綠色農業的行為決策分析

張旭陽 張秀芳

摘 要 近年來,黃河灘區成為我國重點扶持的領域,然而由于土地鹽堿化、水資源匱乏等原因,其種植業一直未得到較為有效的發展。為促進黃河灘區小農戶綠色農業的發展,對山東省東營市墾利區發展綠色農業的優勢與劣勢進行深入調研分析,研究制約當地發展綠色農業的因素,分析黃河灘區發展綠色農業可能面臨的問題,并提出針對性的建議。

關鍵詞 綠色農業;黃河灘區;行為決策;山東省東營市墾利區

中圖分類號:S435 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.20.017

2021年,我國“三農”工作進入了嶄新階段。山東省東營市屬于黃河三角洲的中心城市,具有獨特的資源優勢,并且在多年的探索中積累了大量農業發展經驗,近年來,在綠色農業產業化發展方面取得了一定的進展。東營市作為黃河三角洲地區實施黃藍兩大戰略以及農業改革創新實踐的典范城市,迎來了其城市發展史上又一次歷史機遇[1]。發展綠色農業有利于改善東營市農業生產方式、產業結構及發展模式,將其農業發展的惡性循環轉變為良性循環,從而取得顯著的綠色效益、經濟效益和社會效益,形成人與環境和諧相處的良好局面。發展綠色農業是東營市農業改革的必然選擇,也是最佳選擇。

本文基于東營市墾利區綠色農業發展現狀,對墾利區多個村落、社區進行走訪調查,從綠色農業生產的產前、產中、產后3個方面,針對耕地、種業、物資、銷售等一系列流程進行全面的分析與研究,旨在更加深入地了解墾利區綠色農業發展,并提供相關的意見建議。

1 調查方法

1.1 調查問卷發放情況

課題組一共制作了3類問卷和訪談提綱:1)針對當地政府和村委會;2)針對當地普通村民;3)線上問卷。問卷在東營市墾利區發放的份數分別為10份、200份、90份,問卷回收率分別是90%、95%、98%。

1.2 種植戶基本情況

根據第七次人口普查結果,東營市墾利區常住人口為25.71萬人,相較于第六次人口普查結果增加13 812人。在性別構成中,男性人口占50.11%,女性人口占49.89%,男女比例較為均衡。而墾利區全區人口中,60歲及以上占比21.55%,人口老齡化問題較為嚴峻。

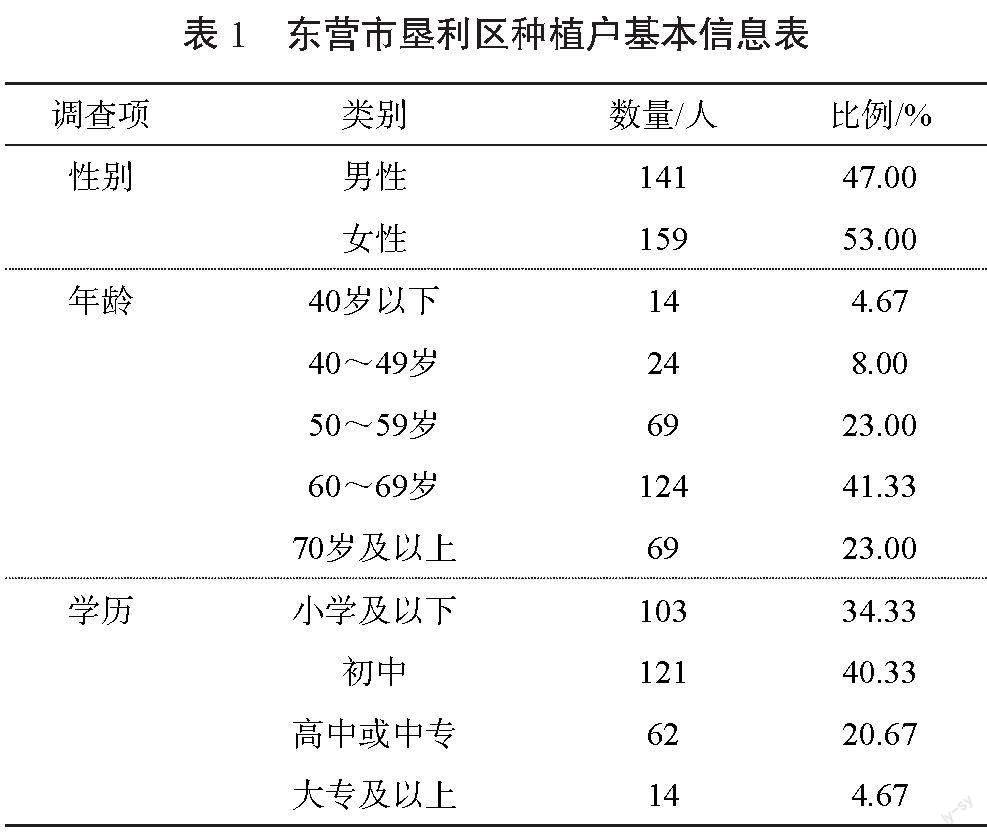

本次問卷調查中,接受調查的種植戶多為老年人,且在受調查人群里,60歲及以上的人占比較多,約為64.5%,說明還在從事農業活動的人群老齡化更加嚴重。另外,在調查過程中發現,大部分種植戶學歷較低,74.66%的種植戶學歷集中于初中及以下,大專及以上學歷占比較小,為4.67%(見表1)。

2 結果與分析

2.1 種植戶產前行為決策分析

2.1.1 耕地面積占比情況

在對東營市墾利區的調查中發現,該區綠色環境脆弱,土壤鹽漬化現象嚴重;水資源貧乏,缺水問題嚴重。另外對于耕地的各種面積分配及針對不同耕地分類種植農作物的占比也較為不合理。

在墾利區4.30萬hm2鹽堿地中,輕度鹽堿地3.10萬hm2,占墾利區鹽漬耕地的72.1%;中度鹽堿地1.06萬hm2,重度鹽堿地0.13萬hm2。大量鹽堿地的存在使得墾利區除了極少數耐鹽植物可以順利生長外,其他較為脆弱的糧食作物的種植十分困難,嚴重影響了當地及周邊地區的生態環境。

2.1.2 種業及選種情況

目前,墾利區已初步構建了現代種業發展體系。全區主要種植5種農作物品種,包括小麥、玉米、水稻、棉花、大豆。累計推廣農作物新品種280個,實現了新一輪農作物新品種更新換代,全區主要農作物良種覆蓋率達99%,提升了本地種子(苗)的自供能力。

東營市現有種子持證企業5家,主營業務收入0.6億元,種子企業規模不斷擴大,實力明顯增強;建立了市、縣兩級種子監管體系,基本實現種子生產經營備案全覆蓋[2]。其中,墾利區種業發展最為突出,建成了種子準入備案監管網絡,實現種子生產銷售可追溯,凈化了種子生產經營市場[3]。

種植業是農業的基礎,而種業是種植業的底線。沒有好種,種植業的產量與質量就不能得到有效保證;墾利區綠色農業發展的嚴重阻礙之一就是當地種業沒有得到有效的發展,其自然資源稟賦的缺失,需要利用現代科技來進一步彌補。

2.2 種植戶產中農業物資使用情況

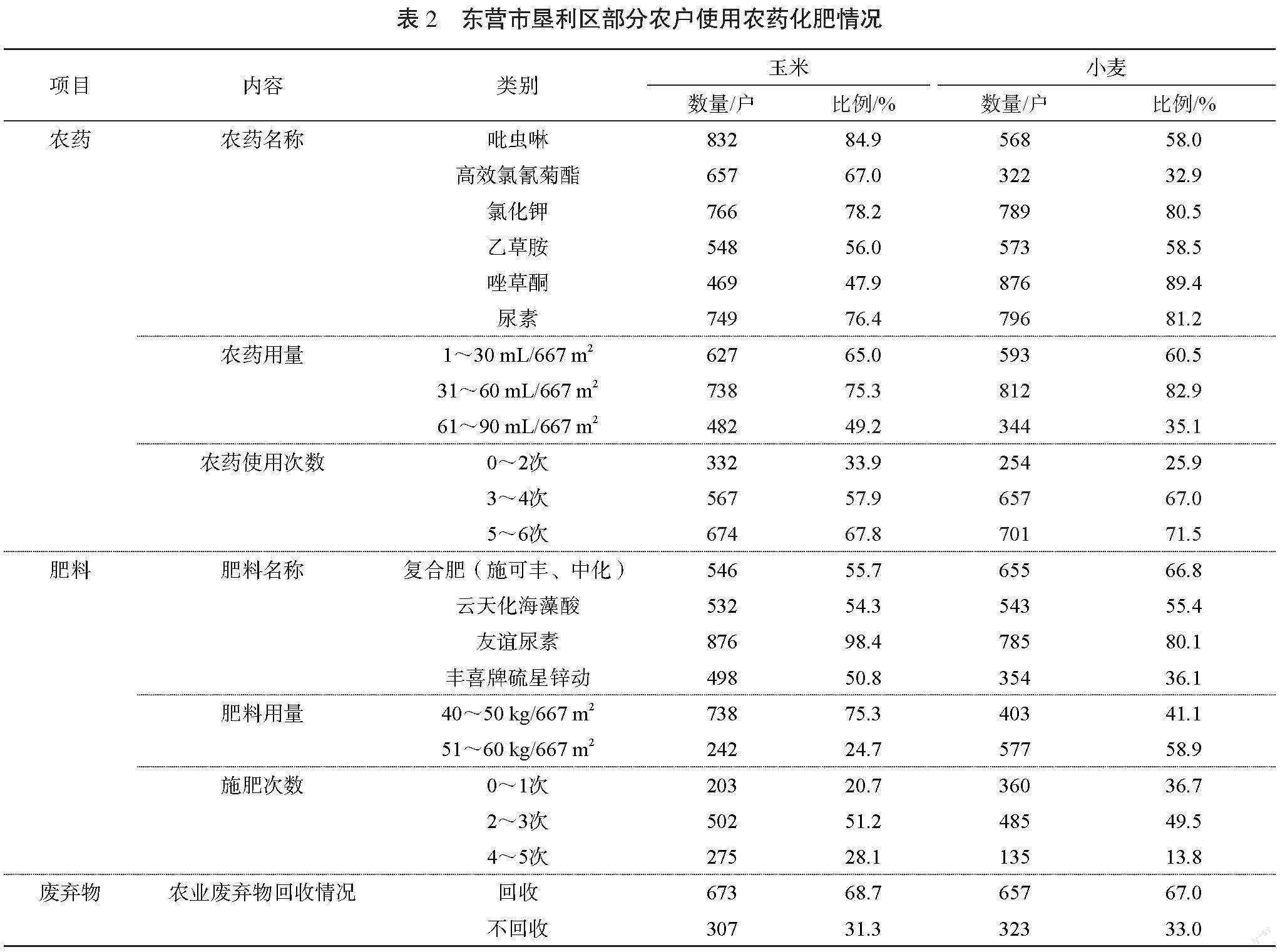

近年來,為不斷提高現有耕地的生產率,墾利區的化肥、農藥、農膜的使用量居高不下(見表2)。

隨著經濟與政策的發展,墾利區近幾年的綠色農業文明建設也在不斷優化發展。盡管化肥施用量仍然較多,但與往年相比,已有明顯減少,同時綠色有機肥料的使用比例正不斷上升。此外,整個東營市的農膜回收率達到77.3%,相對往年來說有了顯著提高。高效化肥的研發,也在一定程度上減少了化肥的總體使用量。

2.3 種植戶產后農產品銷售情況

東營市農業龍頭企業目前只有山東木禾農業發展有限公司、東營市新好現代農牧有限公司等16家,省級龍頭企業總體規模偏小。部分大型食品、飲料加工企業和棉紡紗企業的原材料不來自本地,而且大部分企業缺乏現代企業制度,與國外客戶的對接能力較弱。在墾利區,不少水稻種植加工企業和水產品養殖加工企業是由傳統的家族作坊發展起來的,只是規模有所擴大,但管理模式和技術水平仍需要進一步提升。

此外,新冠肺炎病毒對企業的沖擊較大,引發大宗農產品供應短期緊張,價格上漲,企業進口農產品成本上漲;同時部分企業受新冠肺炎病毒影響,出口量急劇減少,企業利潤隨之減少。新冠肺炎病毒對國內農產品加工企業影響較大,農產品市場需求減少,銷售下滑,庫存積壓,資金回籠慢,現金流短缺。小微企業經營艱難,各類糧食作物價格大幅上漲,企業規模小,庫存有限,用高價原材料成本加大,但成品價格由大廠主導,大廠用低價位的庫存原料,成品出廠價格低,小企業利潤被壓縮,加劇資金短缺。

3 小結及建議

3.1 建立教育培訓機制,提高綠色農業意識

墾利區大部分農民學歷較低,在初中及以下,大專及以上占比較小。這種情況導致受調查的大部分農民對綠色農業認識十分片面,僅僅停留在聽說過的層面;有的甚至對綠色農業這個名詞十分陌生。農民對綠色農業的認知不足,嘗試未知新興產業的意愿必然下降,限制了綠色農業的發展。綠色農業產業化建設過程中農民和農業生產企業的綠色意識薄弱,還導致其在日常經營生產過程中過分追求營業利潤,忽視環境保護。

要使綠色農業有進一步發展,政府必須逐步增加綠色農業教育培訓服務站點數量,大力發展綠色農業教育,以農民為主體,轉變農民技能培訓方式,堅持集中宣傳與長期宣傳教育相結合。在發展綠色農業產業的過程中注重對綠色農業的宣傳推廣,特別是對于當地的農民,要將優惠政策與綠色農業生產方式結合起來,在吸引農民采用綠色農業生產方式的同時,培養農民的綠色農業意識。各級政府應積極地向生產單位和企業宣傳政策,從本質上打破農戶和企業片面的農業生產意識和慣性思維,實現發展理念的轉變。

3.2 推廣農業技術落地,擴大種業市場發展

與山東省其他地區相比,墾利區農作物和種業發展起步較晚,存在種子企業少、實力弱;科研院校少;種業研發創新能力不足;良種繁育基地少;種業發展缺乏長期規劃和合理分配等問題,因此,墾利區種植戶可供選擇的良種范圍較小,現代種業的發展還具有較大的提升空間和較好的發展前景。

注重現代綠色農業科技開發,加大綠色農業科技投入,加強新技術、新材料的開發及應用,優先發展先進、適用的關鍵技術,如綠色耕種技術、節水灌溉技術、配方施肥技術[4]。墾利區在未來綠色農業發展的過程中,可以考慮將生物工程技術、農業信息技術、衛星遙感技術等高端農業科學技術投入到農業生產中并加以推廣應用。實施相關政策,使農業先進科技真正被老百姓知曉、使用,充分發揮農業科技的作用,實現惠民便民,真正實現老百姓從中受益的同時保護好綠色環境,人與自然和諧相處共同發展。

3.3 注重科技引入,加強人才培養

墾利區大部分土壤為鹽堿地,農業生產中的缺水問題較為嚴重。土體中不同程度地含有鹽分,淺層地下水均屬高礦化度鹽水,在現階段無法使用;由于地下水的閑置、地表水資源時空分布上的不均勻及居民、工業大量用水,供水已成為重要問題[5]。在綠色農業的生產過程中,許多農民認為“化肥用得好,莊稼就長得好”,于是在農業生產中往往過于依賴對化肥和農藥的使用,但其實在實際的農業生產過程中,過多的農藥化肥的投入往往對于土地的可持續性發展來說是弊大于利的。嚴重缺水問題與農藥化肥過度使用問題反映出墾利區農業先進科技的引入與使用存在較大空白。

科技的引入與使用需要加強農業專業人才的培養,針對目前墾利區的綠色農業產業化的發展趨勢及目前墾利區農業人才缺乏的現狀,對于農業人才的培養從以下兩個方面入手。1)與廣大知名農業院校及相關的職業院校簽訂“訂單式”人才培養計劃,保證穩定地向墾利區輸送農業人才。2)提高現有農民的專業素質是關鍵,墾利區目前的農民絕大多數缺乏專業的農業生產素質,甚至連基本的文化知識都不具備,因此發展綠色農業需要加強對農民基本素質和專業技能的培訓,引導并強化農民樹立綠色農業意識。

3.4 優化農業產業結構,改善綠色環境污染

東營市三次產業結構失調的問題尤為突出:經濟發展過于依賴第二產業,第一產業和第三產業占比過少。東營市是一個因發展石油產業而興起的城市,經濟發展主要依賴石油,據統計,工業生產總值中,石油、石化行業占比達到了62.5%[6]。近年來,雖然第三產業發展逐年有所提升,但是其比重仍然不足,旅游業、現代服務業發展仍然較緩慢,而且農業(第一產業)占比較低,發展緩慢,不利于當地綠色農業的發展。

因此,東營市應促進農業產業結構的均衡發展,限制工廠的開辦,關閉部分重污染工廠,將中輕污染工廠搬遷到郊區、他市乃至他省他國。鼓勵并引導開辦更多的農業生產企業,繼續推進龍頭企業的發展,最終形成產業規模效應與聚集效應,形成完整的產業鏈[7]。

3.5 推動國家法治建設,構建農業法治體系

在發達國家綠色農業產業化的進程中,專項立法對于綠色農業產業化具有非常重要的作用。目前,針對綠色農業發展,國家應該出臺相應的法律法規,只有通過構建良好的法律法規體系,才能夠做到充分引導綠色農業的規范化實施。通過立法的方式,在中國特色社會主義法治體系下,制定適合中國國情的綠色農業法律,將中國式綠色農業發展融入中國法律,以中國法律保障中國綠色農業的發展,有助于政府人員及民眾了解發展綠色農業的重要性,從而促進相關產業的發展。

參考文獻:

[1] 孫凱.東營市生態農業產業化發展問題研究[D].煙臺:煙臺大學,2018.

[2] 佚名.全國現代農作物種業發展規劃[N].農民日報,2013-03-29(3).

[3] 佚名.江西省現代農作物種業發展規劃(2013—2020年)[J].江西農業,2014(2):24-32.

[4] 張衛.新時代新征程譜寫中國式現代化新篇章[J].中國食品,2023(6):10-19.

[5] 張拓.東營市農村環境保護問題研究[D].濟南:山東師范大學,2014.

[6] 馮春燕,張艷華.東營市高效生態經濟發展存在的問題及對策研究[J].現代商業,2015(34):71-72.

[7] 張朝霞,周德鋒,劉志芳,等.鄉村振興戰略背景下株洲市智慧農業發展現狀及對策研究[J].山西農經,2022(22):91-93.