數字文化新業態發展影響因素研究

趙爾奎 宋亦文 劉婧

[摘? ? 要] 文化與數字信息技術的相互融合孕育出了豐富多樣的數字文化新業態,為我國文化產業發展注入了新的活力。發展數字文化新業態是文化產業升級的內在要求,客觀科學地認識數字文化新業態發展的影響因素及其相互關系,有助于全方位解析數字文化新業態的發展機制和創新發展路徑,以促進文化產業數字化戰略的實施。通過識別15個數字文化新業態發展影響因素,運用DEMATEL法分析數字文化新業態發展各影響因素的重要程度,采用ISM-MICMAC法分析影響因素的層級關系與驅動-依賴關系,找出數字文化新業態發展的直接影響因素、間接影響因素和根本影響因素。研究表明:數字文化新業態發展以企業規模、服務創新、產品開發、人才培養、裝備制造與模式創新為直接影響,以平臺構建、數字化管理、資金支持與IP影響力為間接影響,以標準應用、資產稟賦、產學研協同、技術研發與政策支持為根本影響。

[關鍵詞] 數字文化新業態;文化數據資產稟賦;文化消費;文化企業數字化管理;數字文化資源平臺

[中圖分類號] G124? [文獻標識碼] A? [文章編號] 1002-8129(2024)01-0052-13

數字信息技術的發展帶來了整個文化產業的顛覆性變革,文化與科技的相互融合孕育出了豐富多樣的數字文化新業態,數字文化新業態作為文化產業發展新階段的產物受到了高度關注。國家《“十四五”文化發展規劃》提出“實施數字化戰略,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,促進文化產業持續健康發展”。文化新業態是與傳統文化業態相對的概念[1],是新歷史條件下文化所呈現出新內容、新形式、新模式的總稱[2]。據統計,2022年我國文化新業態特征較為明顯的16個行業小類實現營業收入43860億元,比上年增長5.3%,快于全部規模以上文化企業4.4個百分點[3]。數字文化新業態作為文化產業結構優化升級的先導[4],推動了文化產業的要素重構、場景再造、流量升級與價值創新[5],為我國文化產業發展注入了新的活力。

學界對數字文化新業態的研究多從其發展問題、演化機理及提升路徑等方面展開。由于文化科技企業在融合發展中的核心生產技術依然受制于國外先進技術[6],部分學者指出相關技術不成熟[7]、技術與應用的嚴重脫節制約了數字文化新業態的發展[8],而相關數字技術對用戶信息的不當使用也會帶來網絡信息和社會安全隱患[9]。也有學者指出數字文化新業態存在行業發展不均衡[10]、區域發展不平衡[11]的問題。同時可以看到的是,現有研究中對于數字文化新業態演化機理的提煉多從其演化形式、內容、特征、規律、速度、趨勢等方面出發[12],大多能反映出技術創新的驅動[13-14]、文化同科技創新融合形成的深度拓展[15-16]、新業態與傳統業態的融合[17]、思維與運營模式的創新[18]、文化資源的數據化和要素化[19]等,人們生活方式的變動也在很大程度上影響著文化產業的業態結構和資源結構[20]。而學界對數字文化新業態提升路徑的研究則主要集中在提升現代文化產業科技創新能力[21-22]、推動傳統文化產業與高技術融合[23]、發揮產業間聯動效應[24]、培養人才隊伍[25]、變革傳播方式[26]等方面。

縱觀現有研究,相關學者已圍繞數字文化新業態這一主題做了諸多有益探索,但這些研究多圍繞著業態發展的現狀、問題及對策這一邏輯體系展開,對其具體的影響因素及相互關系研究較少,從實證角度探索數字文化新業態發展的成果較為欠缺。基于此,本文運用DEMATEL-ISM-MICMAC方法分析數字文化新業態發展各影響因素的重要程度,識別各影響因素在其中的類別和作用,構建影響因素的遞階結構模型,明晰對數字文化新業態發展影響較大、關聯廣泛的主要傳導路徑,以期為我國數字文化新業態發展提供理論依據和實踐參考,并提升相關研究的科學性與嚴謹性。

一、研究設計

以集成DEMATEL-ISM-MICMAC為研究方法,通過文獻梳理、政策分析、專家討論等方式識別出15個數字文化新業態發展影響因素,構建DEMATEL模型與ISM-MICMAC模型,具體研究設計如下:

(一)研究方法選擇

基于DEMATEL、ISM及MICMAC方法,明確集成DEMATEL-ISM-MICMAC方法進行模型建構的優勢,保證研究方法與主題的適配。

1. DEMATEL、ISM及MICMAC方法。DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory,決策試行與評價實驗室法)是美國學者提出的一種運用圖論與矩陣工具進行系統因素分析的方法,它通過系統中各因素之間邏輯關系與直接影響矩陣,計算出每個因素對其他因素的影響程度以及被影響度,從而得到每個因素的中心度與原因度[27]。其優點在于能夠利用帶有數值指向的矩陣判斷復雜系統因素,并對這些因素的重要程度及影響關系進行判斷。ISM(Interpretative Structural Modeling ,解釋結構模型法)法是結構模型化技術的一種,1973年由美國華費爾(J. Warfield)教授為分析復雜的社會經濟系統有關問題而開發,其特點是將復雜的系統分解為若干子系統要素,利用人們的實踐經驗和知識以及計算機的幫助,最終構成一個多級遞階的結構模型[28]。其優點在于能夠采用矩陣運算,將系統要素間的關系進行深層解構并通過層次遞階模型清晰呈現。MICMAC(交叉影響矩陣相乘法)法則應用了矩陣相乘的原理對風險因素的關聯性和重要性做進一步析,該方法是運用系統中因素的反應路徑和層次循環來研究因素間相互關系的擴散性,并根據風險因素的驅動力和依賴性對其進行分類[29]。其優點在于能夠通過驅動力-依賴度將因素歸納到象限圖中,并通過四類集合來明確因素間的相互關系。

2. 集成DEMATEL-ISM-MICMAC方法進行模型建構的優勢。由于數字文化新業態發展受諸多因素的影響,屬于復雜系統,且DEMATEL方法、ISM方法及MICMAC方法存在一定的共性,故本研究以集成DEMATEL-ISM-MICMAC方法對數字文化新業態發展的影響因素進行系統層次結構劃分,從而得到最終的層次遞階結構模型。通過三種方法的集成使用,一方面能夠加強分析的深度,在有效降低計算量及操作難度的基礎上對數字文化新業態這一復雜系統進行分析與探索;另一方面也能夠發揮三種方法的協同優勢,在確定各因素重要程度及影響程度的基礎上明晰各因素間的深層關系。

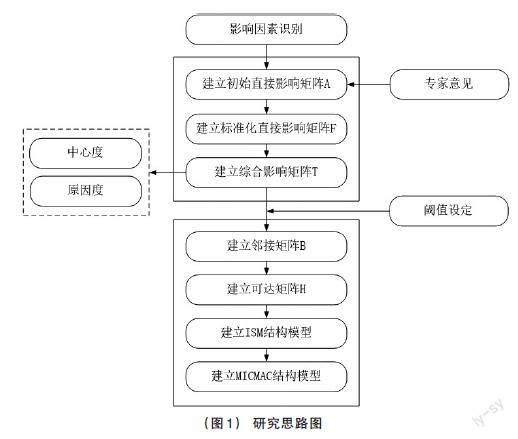

(二)研究思路

基于已有研究成果,引入領域專家的經驗知識,結合數字文化新業態的應用特征,將數字文化新業態作為研究對象,識別出數字技術研發、技術標準應用、數字文化資源平臺構建等15個影響因素,采用DEMATEL法對各影響因素的重要程度及其內在關聯進行研究,并運用ISM-MICMAC法分析影響因素的層次結構和整體影響關系,揭示對促進數字文化新業態發展影響較大、關聯廣泛的主導傳遞路徑,以期為我國數字文化新業態發展提供理論依據和實踐參考,并提升數字文化新業態相關研究的科學性與嚴謹性。研究思路如圖1所示。

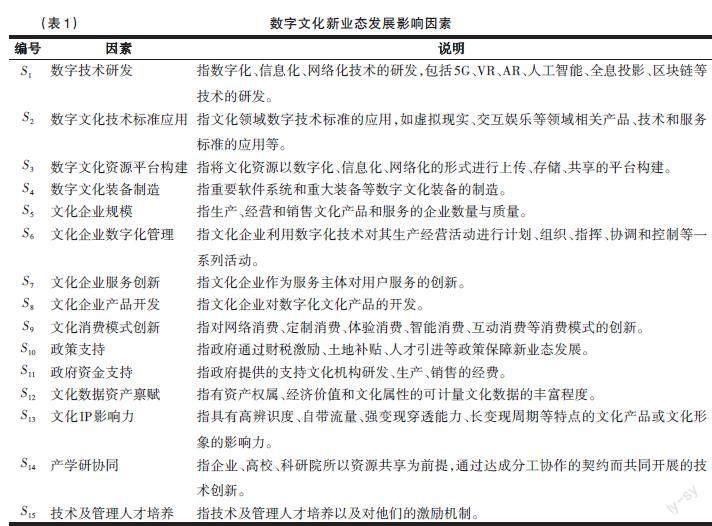

(三)影響因素識別

數字文化新業態是憑借互聯網和數字技術支持而衍生出來的、與文化產品和文化服務有關的文化業態[23],其涉及領域較廣,且無明確的發展標準。通過中國知網(CNKI)檢索“數字文化新業態”及“文化科技融合”的文獻,以文章被引量與下載量為主要標準,篩選得到48篇發表時間為2010-2023年的文獻,發現有研究指出文化新業態以文化科技融合為根本動力,以數字技術為基礎支撐,以“互聯網+”為產業形態[2],是一種文化生產組織新形態和資源配置新方式[30],其演化呈現基于產業融合的橫向演化和技術創新的縱向演化[15],需要突出數字IP的賦能作用[5]、培養高端人才隊伍[31]、推進跨界融合[32]以促進其發展,在此基礎上篩選出初步影響因素。在參考國家《“十四五”文化發展規劃》《國家“十四五”文化產業發展規劃》《文化和旅游部關于推動數字文化產業高質量發展的意見》等相關文件基礎上,征求相關專家學者意見,對初步影響因素進行歸納、合并、整理,再反饋給專家學者進行討論分析,最終確定包括數字技術研發、技術標準應用、數字文化資源平臺構建等影響數字文化新業態發展的因素,并對其進行解釋說明,如表1所示。

(四)DEMATEL模型構建

DEMATEL模型構建以初始直接影響矩陣[A]為基礎,分別建立標準化直接影響矩陣[F]與綜合影響矩陣[T],最終計算中心度和原因度。

1. 建立初始直接影響矩陣[A]

邀請相關領域的專家學者就數字文化新業態發展各因素之間的相互影響程度進行評分,記分方式為0-4分制(0為沒有影響、1為較低影響、2為中等影響、3為較高影響、4為極高影響)。為了獲取數字文化新業態發展各影響因素的初始關聯信息,對專家打分矩陣進行平均化處理,構造初始直接影響矩陣[A=aijmxn],其中[aij]表示因素[i]對[j]因素的影響程度。

2. 建立標準化直接影響矩陣[F]

為緩解初始直接影響矩陣[A]中各影響因素的非齊次量綱問題,對初始直接影響矩陣進行標準化。首先計算初始直接影響矩陣[A]的各行列之和,對比得到最大值[c],再將初始直接影響矩陣[A]中的各個元素除以最大值[c],然后使用計算后的數據構造標準化直接影響矩陣[F],如公式(1)所示。

[F=A/c]

[c=maxmax1<i<mi=1maij,max1<i<nmj=1naij? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1)]

3. 建立綜合影響矩陣[T]

根據公式(2)構造綜合影響矩陣[T],進一步分析各因素間的間接影響關系,其中[E]為單位矩陣。

[T=F(E-F)-1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)]

4. 計算中心度和原因度

綜合影響矩陣[T]在一定程度上反映了數字文化新業態發展各影響因素間的內在關聯,但其仍存在信息不平衡現象,因此引入中心度和原因度概念,用以計算各影響因素的重要性權重。分別計算綜合影響矩陣[T]的各行之和[rj]、各列之和[cj],其中,[rj]表示該因素對其他因素的綜合影響程度,該值越大則影響度越大;[cj]表示該因素受其他因素的綜合影響程度,該值越大則被影響度越大,[rj+cj]為[j]因素的中心度,該值越大表示該因素在系統中重要性更高,[rj-cj]表示[j]因素的原因度,該值大于0意味著其為原因要素,對其他因素影響更多,該值小于0意味著其為結果因素,受其他要素影響更多。

(五)ISM-MICMAC模型構建

ISM-MICMAC模型構建以綜合影響矩陣[T]為基礎,建立鄰接矩陣[B]及可達矩陣[H],最終建立ISM結構模型與MICMAC模型。

1. 建立鄰接矩陣[B]

以綜合影響矩陣[T]中的數據為基礎,設置經驗閾值[λ]為0.19,并建立鄰接矩陣[B]。其中,鄰接矩陣中元素[bij]的定義如公式(3)所示。

[bij=0,1,? ?bij<λbij? ? λ(i=1,2,...,15;j=1,2,...,15)? ? ? ? ? (3)]

2. 建立可達矩陣[H]

根據布爾運算法,通過將鄰接矩陣[B]與單位矩陣[I] 相加,當滿足公式(4)時,得到可達矩陣[H]。

[H=(B+I)n+1=(B+1)n≠B+I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)]

3. 建立ISM結構模型

基于可達矩陣[H],計算可達集[R(Si)]、先行集[A(Sj)]、共同集[C(Si)],其中可達集[R(Si)]表示可達矩陣[H]中各行元素為1的項的集合,先行集[A(Sj)]表示可達矩陣[H]中各列元素為1的項的集合,共同集[C(Si)]表示[R(Si)]與[A(Sj)]的交集,即[C(Si)=R(Si)∩A(Sj)] ,最終得到數字文化新業態發展影響因素的ISM結構模型。

4. 建立MICMAC模型

以可達矩陣的各行之和表示該因素對其他因素的影響程度,即驅動力,以可達矩陣的各列之和表示該因素受其他因素的影響程度,即依賴度,得到數字文化新業態發展影響因素的MICMAC模型。

二、實證分析

基于前文構建的DEMATEL模型及ISM-MICMAC模型,分別對數字文化新業態發展影響因素進行實證分析,探究各影響因素的重要程度及其類別和作用,明確其中的主要傳導路徑,具體分析如下:

(一)基于DEMATEL方法的實證分析

以數字文化新業態發展各影響因素的初始直接影響矩陣[A]為基礎,確定綜合影響矩陣[T],最終計算出中心度及原因度并進行分析。

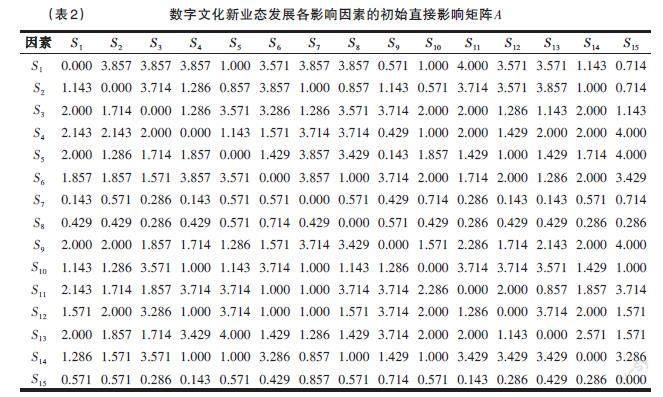

1. 綜合影響矩陣的確定

將專家打分取均值獲得初始直接影響矩陣[A],如表2所示,利用式(1)進行標準化處理,構造標準化直接影響矩陣[F],最終根據式(2)構造綜合影響矩陣[T],如表3所示。

2. 各因素中心度和原因度計算

根據綜合影響矩陣[T]各行之和與各列之和計算出中心度及原因度,如表4所示。

3. DEMATEL方法的結果分析

如表4所示,以中心度和原因度計算結果為基礎進行分析,具體如下:

(1)中心度分析

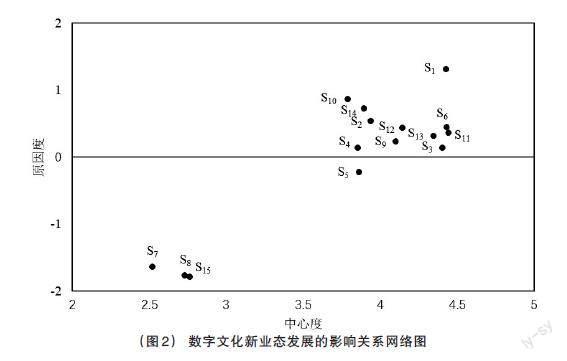

政府資金支持是數字文化新業態發展最為關鍵的核心影響因素,其余因素也起著或多或少的影響。首先,由表4和圖2分析可得,政府資金支持([S11])的中心度為4.444居于首位,表明政府資金支持在數字文化新業態發展中的總影響關系強度最強,說明充足的財政支持有助于促進業態發展。其次,中心度在4以上的有文化企業數字化管理([S6])、數字技術研發([S1])、數字文化資源平臺構建([S3])、文化IP影響力([S13])、文化數據資產稟賦([S12])、文化消費模式創新([S9])六個因素,這些因素同樣對數字文化新業態的發展有著不可忽視的影響,因此發展數字文化新業態對這些方面同樣有著較高要求。最后,數字文化技術標準應用([S2])、產學研協同([S14])、文化企業規模([S5])、數字文化裝備制造([S4])、政策支持([S10])五個因素的中心度介于3與4之間,而中心度最小的三個因素分別是文化企業服務創新([S7])、文化企業產品開發([S8])、技術及管理人才培養([S15]),這些因素均對數字文化新業態發展影響相對較小。

(2)原因度分析

數字文化新業態發展影響因素體系中,包含11個原因指標和4個結果指標,其中數字技術研發對其他因素的影響最大,技術及管理人才培養最容易受到其他因素的影響。由表4和圖2可知,數字技術研發([S1])是數值最高的原因要素,對其他因素的影響最大且具有較強的制約性和帶動性,其效率大小直接影響其他因素的發展速度與水平。數字文化裝備制造([S4])、政府資金支持([S11])、文化消費模式創新([S9])等10個因素的原因度都大于0,說明這些因素對于促進數字文化新業態發展也有著一定影響,在推動其發展過程中起著基礎性作用。而文化企業規模([S5])、文化企業服務創新([S7])、文化企業產品開發([S8])及技術及管理人才培養([S15])的原因度都小于0,是受其他11個原因要素影響后產生的結果。因此,要促進數字文化新業態的發展,就必須立足于以上所述的11個原因要素,將數字技術研發作為重中之重,同時需對影響技術及管理人才培養的原始因素進行識別并加以有效控制。

(二)基于ISM方法的實證分析

建立可達矩陣[H],以 [C(Si)=R(Si)]為準則劃分影響因素系統層次,得出數字文化新業態發展影響因素ISM結構模型并進行分析。

1. 得出可達矩陣[H]

設置經驗閾值[λ]為0.19建立鄰接矩陣[B],根據公式(4)得到可達矩陣[H],如表5所示。

2. 影響因素層次劃分

以[C(Si)=R(Si)]為層次劃分準則進行第一層次劃分,確定第一層次后,劃去第一層次因素所屬的行和列,繼續以[C(Si)=R(Si)]為原則劃分第二層次,以此類推,最終得到可達矩陣的影響因素集合,如表6所示。

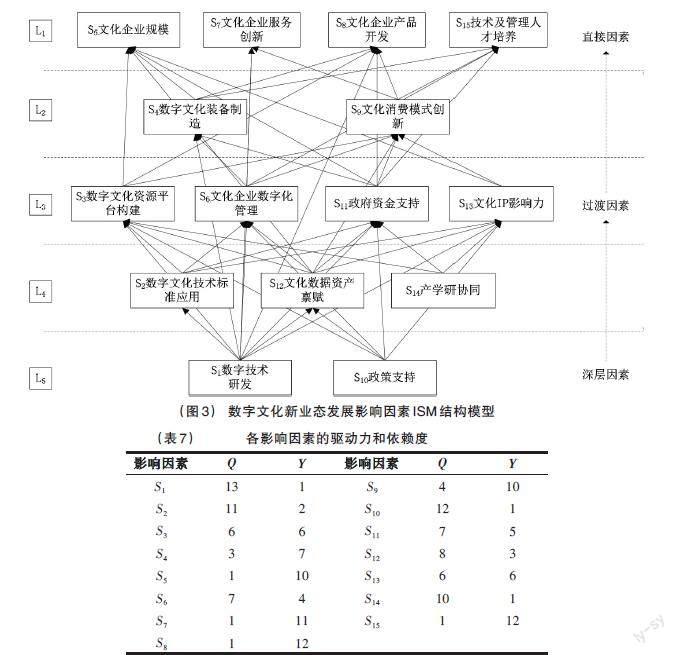

根據表6的結果,繪制數字文化新業態發展影響因素ISM結構模型,如圖3所示。

3. 影響因素分析

由圖3可知,數字文化新業態發展影響因素ISM結構模型包含5個層級,其中表層直接影響因素為第1層級及第2層級,中層間接影響因素為第3層級,深層根源影響因素為第4層級及第5層級。

(1)表層直接影響因素分析。處于第一層的文化企業規模([S5])、文化企業服務創新([S7])、文化企業產品開發([S8])、技術及管理人才培養([S15])及處于第二層的數字文化裝備制造([S4])、文化消費模式創新([S9]),屬于影響數字文化新業態發展的直接影響因素,其中企業規模、服務創新和產品開發是數字文化新業態發展的重要助推劑,技術及管理人才是生產力及核心競爭力,裝備制造是物質保障,模式創新是主要推動力,以上六種因素直接影響了數字文化新業態的發展。

(2)中層間接影響因素分析。處于第三層的數字文化資源平臺構建([S3])、文化企業數字化管理([S6])、資金支持([S11])、文化IP影響力([S13])4個因素屬于間接影響因素,其中平臺構建為業態發展提供了載體保障,數字化管理代表著數字文化新業態主體的創新管理水平,資金支持為新業態發展提供財力支撐,文化IP影響力確保了新業態的持續傳播力與感染力。

(3)深層根源影響因素分析。處于第四層的數字文化技術標準應用([S2])、文化數據資產稟賦([S12])、產學研協同([S14])及處于最底層的數字技術研發([S1])、政策支持([S10])5個因素屬于根源影響因素,其中數字文化技術標準規范了數字技術的應用場景,豐富的文化數據資產是數字文化新業態的戰略儲備,產學研三位一體促進了文化業態的研發和落地,數字技術的進步是數字文化新業態產生的基石,國家政策標志著政府對該產業的引導扶持。

(三)基于MICMAC方法的實證分析

基于可達矩陣[H],對各影響因素的驅動力和依賴度進行計算,得出結果如表7所示。

以表7中的數據為基礎,將各因素以二維坐標軸的形式分別劃分為自治因素、依賴因素、關聯因素和獨立因素4個象限,如圖4所示。其中,自治因素集的驅動力和依賴度較弱;依賴因素集的依賴度較強,驅動力較弱;關聯因素集的驅動力和依賴度較強;獨立因素集的驅動力較強,依賴度較弱。

驅動力較低且依賴度較低的自治因素集包括數字文化資源平臺構建([S3])及文化IP影響力([S13]),這兩個因素不容易受到其他因素的影響,也不容易影響其他因素,相對獨立且易于掌控,同時,這些因素位于ISM模型的中層,起著承上啟下的作用,在發展數字文化新業態時可對其進行單獨考慮。

依賴度較高而驅動力較低的依賴因素集包括文化企業產品開發([S8])、技術及管理人才培養([S15])、文化企業服務創新([S7])、文化企業規模([S5])、文化消費模式創新([S9]),這些因素較容易受其他因素影響,除文化消費模式創新外都處于ISM模型的頂層,往往需要依賴其他因素的發展與提升而被解決。比如產品開發的速度與水平很大程度上依賴于數字技術研發,當數字技術研發水平很高時,產品開發的速度與水平便能得到有效提高。

驅動力較高但依賴度較低的獨立因素集包括文化數據資產稟賦([S12])、產學研協同([S14])、數字文化技術標準應用([S2])、政策支持([S10])、數字技術研發([S1]),這些因素在ISM模型中位于中下層,受其他因素影響較小,但對其他因素影響較大,這就要求數字文化新業態的發展必須以豐富的文化數據資產為支撐,發揮企業、高校、政府及社會多主體的協同作用,推進數字文化技術標準應用,同時不斷加強政策支持,推進技術研發。

同時,研究結果表明無影響因素屬于關聯因素集,說明研究選取的影響因素都較為穩定。除此之外,資金支持([S11])與文化企業數字化管理([S6])介于自治因素集與獨立因素集之間,其依賴度較低但驅動力略強,能夠在一定程度上影響上層因素。數字文化裝備制造([S4])介于依賴因素集與自治因素集之間,依賴度較高而驅動力較低,比較易受其他因素影響且屬于直接影響因素之一,因此也需加以重視。

三、結論與建議

大數據、云計算、人工智能等科技融入到傳統產業后,催生出了眾多新行業、新業態和新的發展模式,并加速推進數字經濟迅速發展[33]。數字文化新業態作為數字經濟的發展前沿已經成為文化產業高質量發展的重要抓手,同時也是在實施國家文化數字化戰略中具有創新性、成長性的新力量。探究數字文化新業態發展的直接影響因素、間接影響因素和根本影響因素,是加快數字文化科學研究、促進數字文化市場健康發展、加強數字文化政策保障的前提。

(一)研究結論

數字文化新業態發展受數字技術研發、技術標準應用、數字文化資源平臺構建等多種因素的影響,是一個既包括技術因素也包括市場及政策等多方面因素影響的復雜系統,主要研究結論如下:

1. 政府資金支持、文化企業數字化管理、數字技術研發等7個因素在數字文化新業態發展中處于重要地位,是決定數字文化新業態發展的關鍵影響因素。這些因素的中心度較高且均為原因指標,其中數字技術研發對其他因素的影響最大,是最重要的影響因素,其研發水平的高低直接影響著其他因素,技術及管理人才培養的原因度最小,最為敏感,也最容易受到其他因素的影響,應在業態發展中予以重視。

2. ISM多層遞階結構模型將影響因素系統劃分為五個層級,有效表征了數字文化新業態發展影響因素系統的內在關聯。其中文化企業規模、文化企業服務創新、文化企業產品開發、技術及管理人才培養、數字文化裝備制造、文化消費模式創新屬于表層直接影響因素,驅動力較小,依賴度較大,直接作用于數字文化新業態發展;數字文化資源平臺構建、文化企業數字化管理、政府資金支持、文化IP影響力屬于中層間接影響因素,是促進業態發展的關鍵點;數字文化技術標準應用、文化數據資產稟賦、產學研協同、數字技術研發、政策支持屬于深層根本影響因素,驅動力較大,具有較強的帶動作用,能夠為業態發展奠定堅實基礎。

(二)對策建議

基于數字文化新業態影響因素的分析,分別從科技研發、政府引導、產學研協同三個方面提出對策建議:

1. 加快科技研發,發揮科技創新推動力。第一,大力推進數字信息技術研發,將其廣泛應用到文化產品生產與消費的各個環節;第二,搭建數字文化新業態科技研究中心與數字文化資源創新平臺,推動文化與科技的深度融合;第三,積極挖掘各領域文化資源,通過數字信息技術將其轉化為文化數據資產,將文化保護、傳承、發展與新興技術有機結合,進一步擴大文化IP影響力,形成產業聯動,引領產業趨勢。

2. 加強政府引導,強化政策保障支撐力。第一,完善數字文化新業態相關政策體系,針對不同業態制定切實可行的激勵政策,加大政策優惠力度,營造寬松的政策環境,推動建立良性的政策驅動與監管機制;第二,加強新業態資金支持,以政府資本為引導,鼓勵社會資本參與數字文化新業態項目培育過程,發揮財政資金的杠桿作用;第三,鼓勵文化消費模式創新,以目標群體及市場需求為導向,結合數字技術的綜合應用場景,拓展網絡消費、定制消費、體驗消費等消費模式。

3. 推動產學研協同,增強多元主體凝聚力。第一,增強企業、高校與科研院所協同作用,充分挖掘各主體的承載功能,構建多元化、多樣化、多主體的數字文化新業態合作體系;第二,提高企業、高校與科研院所的數字化管理水平,建立健全數字化人才管理標準體系,營造濃厚的數字化管理氛圍;第三,推進相關機構技術及管理人才培養,根據不同業態的實際需求,以“內培+外引”模式建立復合型人才隊伍。

[參考文獻]

[1]? 郭鴻雁.論新型文化業態的發展機理[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2012,(8).

[2]? 王林生.“十四五”時期文化新業態發展的戰略語境、歷史機遇與行動路線[J].行政管理改革,2021,(8).

[3]? 2022年全國規模以上文化及相關產業企業營業收入增長0.9%[EB/OL].國家統計局,2023-01-30.http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901733.html.

[4]? 戴慧.培育數字文化產業新型業態策略探討[J].中國報業,2022,(6).

[5]? 花建.在線新經濟與中國文化產業新業態:主要特點、國際借鑒和重點任務[J].同濟大學學報(社會科學版),2021,(3).

[6]? 俞鋒,伍俊龍. 把握數字經濟趨勢:加快文化科技融合新業態發展的策略選擇[J].藝術百家,2022,(2) .

[7]? 朱靜雯,姚俊羽.后疫情時代數字文化產業新業態探析[J].出版廣角,2021,(3).

[8]? 尹宏.我國文化產業轉型的困境、路徑和對策研究——基于文化和科技融合的視角[J].學術論壇,2014,(2).

[9]? 張振鵬.文化產業數字化的理論框架、現實邏輯與實現路徑[J].社會科學戰線,2022,(9).

[10]? 薛賀香.論中國新型文化業態的發展方向[J].區域經濟評論,2018,(4).

[11]? 劉永春,付啟元.新型業態視域下的文化跨界融合發展研究——以江蘇為例[J].南京社會科學,2019,(3).

[12]? 呂慶華,任磊.文化業態演化機理及其趨勢[J].理論探索,2012,(3).

[13]? C Peukert. The next wave of digital technological change and the cultural industries[J]. Journal of Cultural Economics,2019,(2).

[14]? 劉曉英.產業融合視角下我國旅游新業態發展對策研究[J].中州學刊,2019,(4).

[15]? 李向民,楊昆.新時代的文化生態與文化業態[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2021,(2).

[16]? 傅才武,明琰.數字信息技術賦能當代文化產業新型生態圈[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2023,(1).

[17]? 鄭雷,鄭立波,江蘇佳.新型文化業態的現狀分析及發展趨勢——以VR、微拍、眾籌為例[J].傳媒,2017,(24).

[18]? 王林生.互聯網文化新業態的產業特征與發展趨勢[J].甘肅社會科學,2017,(5).

[19]? 陳少峰,李微,宋菲.新一代信息技術條件下文化與科技融合及其產業形態研究[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2022,(5).

[20]? 陳少峰.文化產業業態變化與文化企業經營策略研究[J].北京聯合大學學報(人文社會科學版),2014,(1).

[21]? 解學芳,雷文宣.“智能+”時代的現代文化產業體系:挑戰與重塑[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2021,(4).

[22]? 李鳳亮,楊輝.文化科技融合背景下新型旅游業態的新發展[J].同濟大學學報(社會科學版),2021,(1).

[23]? 陳青松.地方政府實現新型文化業態發展突破的策略[J].江南大學學報(人文社會科學版),2015,(6).

[24]? 鄧向陽,荊亞萍.中國文化產業新業態創新模式及其發展策略[J].中國出版,2015,(16).

[25]? 王國平,劉凌云.新型文化業態是文化產業結構優化升級的先導[J].求索,2013,(7).

[26]? 陳知然,龐亞君,周雪,等.數字賦能文化產業的發展趨勢與策略選擇[J].宏觀經濟管理,2022,(10).

[27]? 陶躍,楊勇,劉佩軍.影響吉林省軟件產業發展的因素識別與分析[J].情報科學,2004,(9).

[28]? 常玉,劉顯東,楊莉.應用解釋結構模型(ISM)分析高新技術企業技術創新能力[J].科研管理,2003,(2).

[29]? 江小燕,閆碧瓊,于競宇,等.基于ISM-fuzzy MICMAC方法的PPP項目關鍵風險層級關系識別[J].土木工程與管理學報,2018,(6).

[30]? 張偉,吳晶琦.數字文化產業新業態及發展趨勢[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2022,(1).

[31]? 雷戎,劉浩冰.網絡直播下出版業發展的新業態與新要求[J].出版廣角,2020,(12).

[32]? 杜都,賴雪梅.5G時代出版新業態與新模式探析[J].出版廣角,2019,(17).

[33]? 李翠軍,熊莉.數字經濟時代武漢“云旅游”與線下旅游的融合發展[J].決策與信息,2021,(11).

[責任編輯:李利林]