李成:基辛格總能抓住最關鍵的問題

曹然

2018年4月,李成和基辛格(左)在基辛格紐約家中會面。圖/受訪者提供

1972年2月27日,時任美國總統國家安全事務助理基辛格,陪同美國總統尼克松抵達上海。他們首先參觀了延安中路上的中蘇友好大廈(今為上海展覽館)。第二天,舉世矚目的中美《上海公報》發布。

32年后,在紐約四季餐廳,一位生于上海的學者告訴基辛格:當年還是中學生的他,曾在延安中路對面遠遠望見美國代表團。年過八旬的基辛格調侃道:離那么遠,“你能看得到我?”

這是香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心主任李成和基辛格的第一次見面。從那時起到今年6月,李成和基辛格平均“每兩三個月”就會面一次,談話時間通常超過1小時,有時還共進午餐。

與此同期,2006年到2023年6月,李成擔任美國頂級智庫布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心的高級研究員,并從2014年起擔任中心主任。李成見證了基辛格在生命最后一二十年提出重新定義中美關系的“共同演進”(co-evolution)理論,以95歲高齡學習、研究人工智能并出版專著;也見證了基辛格在美國外交政策重大轉向之際被華盛頓疏遠、冷落。

暮年歲月,這位謙恭友善的戰略家常向李成抱怨現任美國總統拜登對自己的忽視。半個多世紀以來,包括特朗普在內的歷屆美國總統都會向基辛格咨詢戰略意見。而直到基辛格去世,拜登從未以總統身份敲響他的房門。

2023年11月29日,基辛格在康涅狄格州家中去世,享年100歲。12月4日,從都國際論壇舉行期間,在廣州出席會議的李成向《中國新聞周刊》講述了他和基辛格交往的故事。“從一個在上海遙望基辛格的中學生,到最后成為他晚年非常密切的晚輩朋友,這幾乎是不可想象的。”李成說,“認識基辛格,是我學術生涯中最幸運的事。”

我和基辛格博士第一次見面是2004年,那時我剛到布魯金斯學會擔任非常駐研究員。見面之后,我跟他開玩笑說:“我很久之前就見過你。”1972年,美國總統尼克松訪華,尼克松、基辛格一行住在錦江飯店,參觀了中蘇友好大廈(今上海展覽館)。我當時還是中學生,學校就在上海展覽館對面,遠遠地看到了美方一行人。基辛格聽后,開玩笑地說:“(那么遠)你能看得到我?”

那次會面之后,按照基辛格的要求,我們開始常規性會面,平均兩三個月就見一次,每次聊一個小時左右。新冠疫情一度導致定期會面中斷,但我們很快用線上會議代替。到今年6月,我們已經會面了約70次,有時還會共進午餐。每次會面我都會拍照,基辛格好幾次還會看看照得怎么樣。他非常幽默,見面次數多了,有時就跟我開玩笑:“這次見面我還要不要打領帶?”

6月29日,我在離開美國的前一天去拜訪他。他不知道我是來告別的。我們聊了約80分鐘,主要是談他7月中將開始的中國之行。結束時,我說:“博士,我馬上要離開美國了。”他很驚訝。聽說我要去香港工作,他問:“那我們的交流就這樣斷了?”我說:“不會的,我還會繼續來看您。”

基辛格博士支持了我的選擇,說“有什么需要幫助的就告訴我”。我在香港大學要建立當代中國與世界研究中心,他就答應為中心成立錄制一個祝賀視頻。11月,他因為摔傷動了手術,依然在關心我的情況,還在準備錄視頻。

然而,11月29日,突然看到基辛格博士去世的消息,我的第一反應是:這是假消息。此前,假消息出現過很多次。有一回,我剛和他約好會面的時間,就有新聞說他去世了。所以這次我的第一反應還是不相信。但過了幾分鐘,我開始意識到這是真的。

過去,我總覺得他是一個不會去世的人。盡管他做過心臟手術,手上能看到打針的血點,但他的頭腦始終非常靈敏。進入晚年,他有些時候看起來像是在打瞌睡,其實大腦在高速運轉,突然之間就會開口插入我們正在談論的話題。

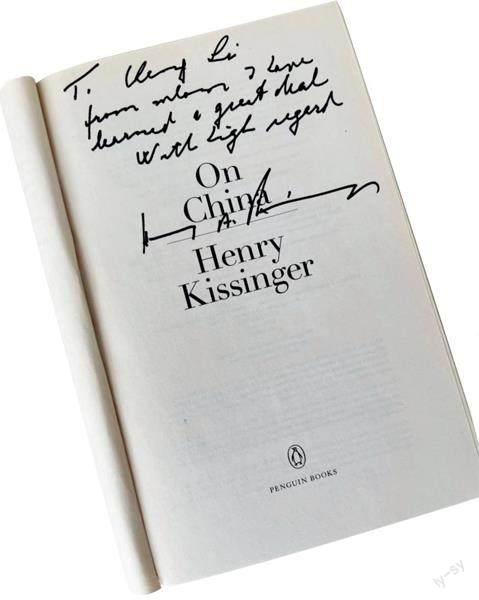

但回想起來,今年6月我們最后一次見面時,他的身體還是有一些變化。當時我請他為幾本書簽名。他的助手把書高高舉在面前,他很費力地簽,字寫得很大。這和以前不同。我當時就想:真不應該讓他簽那么多書。但他還是和往常一樣沖我開著玩笑:“簽一本五塊錢!”離開時,他緊緊地握著我的手。我當時想:我們肯定還會再見面。

1972年2月,美國總統尼克松在中蘇友好大廈(今為上海展覽館)參觀。

我父親很崇拜他,甚至想過用基辛格的“基”來為孫輩命名,作為紀念。很遺憾的是,我父親于2001年過世,沒能看到他的兒子成為基辛格晚年時期的密友。對基辛格有好感的人遠不止我父親。基辛格推動中美關系正常化,為之后中國大批學生赴美留學奠定了基礎,可以說是改變了幾代人的命運。

我認為,基辛格和尼克松是冷戰的終結者。人們常說美國總統里根結束了冷戰時代,因為柏林墻在他的執政期內被推倒。但我認為,通過實現中美關系正常化,基辛格和尼克松事實上改變了整個國際戰略版圖,這才是冷戰結束的主要節點。這和基辛格的遠見與長期設計是相關的。我與基辛格幾次闡述過這個觀點。

他只是笑笑。基辛格博士也許不是一個以謙虛著稱的人,但在我眼里,晚年的他非常謙卑友善,從來沒有顯示出傲慢姿態。要知道他以前可是呼風喚雨的人物。在出任總統國家安全事務助理和國務卿期間,他訓斥別人是非常嚴厲的。

基辛格從事外交工作時的重要助手、前美國駐華大使溫斯頓·洛德對我講過一個笑話:有一次,基辛格讓洛德寫一份備忘錄(memo),洛德寫完交上去,基辛格說:“你就能寫成這樣?!”洛德沒辦法,拿回去改,再交上去,基辛格說:“這就是你能做的全部?!”洛德沒辦法,又交了第三稿,基辛格終于說:“我先讀讀看吧。”其實,洛德交的是什么呢?他交的就是最初的第一稿。

基辛格對世界的貢獻主要體現在三個方面,都和中國相關。首先,他推動了中美關系破冰和正常化,防止了核戰爭發生,結束了冷戰,深刻改變了世界格局。其次,他在晚年提出“共同演進”的新理論,為中美處理大國關系提供了他的“解法”。最后,他以95歲高齡學習、研究人工智能,呼吁國際領導人重視人工智能戰爭的危害,想為人類避免下一場可能發生的大災難。

隨著國際局勢和中美關系的變化,有些人認為美國會被中國超越或已經被中國超越,有些人則認為中國永遠不能超越美國。基辛格和這兩種人都不同。他的判斷是:中國和美國是近代以來的歷史中罕見的一組大國關系,因為兩個國家旗鼓相當(equally powerful)。

通過這個理論,基辛格事實上否定了所謂的“修昔底德陷阱”。“修昔底德陷阱”認為總會有新興大國取代守成大國、守成大國扼殺新興大國的爭斗。但如果兩個大國能維持旗鼓相當,雙方就都能共存于世、共同發展,不必擔心對方是否會取代你。

這個理論最重要的貢獻,是就美國社會對于“中國取代美國”的恐懼給出了一個解答。修昔底德說過,驅動國與國之間關系的因素只有三個:雄心、榮譽和恐懼,其中最重要的是恐懼。基辛格的理論抓住的就是“恐懼”,他試圖打消“恐懼”。

基辛格的一位好朋友告訴我,今年3月到6月間,基辛格接受媒體采訪的頻率,是一生中最高的,而且有一些是長時間對話,比如接受《經濟學人》雜志專訪長達8小時。即使在越南戰爭和“水門事件”期間,基辛格也沒有這么密集地接受采訪。

我想,基辛格可能希望再次成為輿論的中心。但更重要的是,他意識到人工智能時代的戰爭非常危險,因此產生了一種強烈的使命感。過去,他為世界避免核戰爭作出了巨大貢獻;現在,他認為自己有責任讓人類避免人工智能時代的戰爭。而且,從本質上說,人工智能戰爭與此前的戰爭不同,智能戰爭一旦啟動,就再也無法回頭,對人類而言這是毀滅性的。

令人安慰的是,11月15日中美領導人舊金山峰會,就人工智能問題達成了共識,雙方還同意建立人工智能政府間對話機制。

基辛格去世后,有一些評論說:基辛格本質上是個美國人。沒錯,他當然是個美國人,但是從他的貢獻看,他已經超越了狹隘的國家立場。美國有那么多前高級官員,到九十多歲依然能為人類的共同未來發揮全球影響力的,基辛格可能是唯一一位。從這個意義上說,他的去世對美國和世界來說是一個重大損失。

很遺憾的是,現在很多美國人在強調他在意識形態上不正確,在越戰期間作出了導致平民傷亡的決策,等等。但對他來說,人類社會是復雜的,我們總是必須抓住那個最關鍵的問題。比如,核武器造成的傷害是毀滅性的,所以需要審慎處理和有核國家的關系。因此,不論一個國家、一個政府如何被美國人看待和評價,他都需要和對方接觸對話。他和俄羅斯總統普京就保持了良好的關系。

基辛格很清楚自己面對的爭議。他的戰略思維和理論框架影響了千萬人,但他晚年并沒有致力于教書帶學生。他的圖書館建在耶魯大學而非他曾長期任教的母校哈佛大學。有時我邀請他出席活動,他會提醒我“某某地不能去”,因為去了可能會引發抗議活動。

是這樣。拜登就任美國總統后,三年來從未和基辛格會面。基辛格今年7月的訪華之行,最初也沒有得到美國政府的支持。基辛格多次跟我提起這個問題,感到很不高興。

基辛格被疏遠的原因主要有兩個。一方面,近年來美國出現了麥卡錫主義升級的趨勢。特朗普政府末期甚至出臺了一項規定:政府不能聘用曾在中國大陸接受教育的雇員。如今這項規定取消了,但懷疑和不信任猶在,拜登出于政治需要,對于被美國政壇視為“親中國”的人士保持距離。不僅基辛格遭到冷遇,佐利克、蘭普頓、桑頓等資深中國問題專家也都被目前的華盛頓決策層邊緣化。反而是不了解中國、沒去過中國甚至沒和中國人打過交道的人,被認為是可靠的。

另一方面,基辛格的國際背景和國際視野,與今天的華盛頓政策界已經格格不入。基辛格生于德國,操著一口濃重的德國口音,卻能在哈佛站穩腳跟,成為美國外交政策的領導者,這是很不容易的。與他背景相似的也已過世的前輩美國外交家還有出生于波蘭的布熱津斯基、出生于捷克的奧爾布賴特等。國際背景讓這些外交家始終葆有國際視野,讓他們具備了換位思考的能力。但現在,由于美國核心領導地位的喪失,美國的外交決策方式正發生劇烈的變化和撕裂,真正的戰略家有時被視為“過時人物”。

這是一個大問題。最早的一代“知華派”學者,如我的恩師鮑大可(A.Doak Barnett)、前駐華大使芮效儉(J. Stapleton Roy),都出身傳教士家庭,對中國的社會和人文歷史都有相當深刻的了解。上世紀70年代成長起來的這批人,也很勤奮地學習中國歷史,具有人文關懷。

按理來講,改革開放之后,了解中國的條件應該是更好了。中美之間也搭建了一些平臺,比如南京大學-約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心,也培養出了杰出的美國政府官員。這是好的一面。但與此同時,美國學術界發生了一個很深刻的變化,就是量化研究取代了質性研究,成為各個學科的主流。

現在,學界普遍的認知是,學術就要尖端,就要有量化分析和數學模型。這讓經濟學變成數學,政治學變成統計學。有時候,一流學校招來的人才,寫的文章學界大多數人都看不懂,而且跟歷史、文化、人文完全脫節。

另一個問題是,美國高校中修讀外語的人數在持續下降,政府資助也逐漸減少。我最近看到有報道說:美國所有高校里注冊學中文的學生只有2.8萬人。而中國從小學到大學一路學習英語,大約有兩億英語學習者。中美之間差別這樣大,美國作為一個大國,怎么去了解中國、了解世界呢?

最后一點就是我們之前談到的麥卡錫主義的升級。美國依然有很多非常優秀的中國問題學者,但如何把這些重要的知識傳播到決策部門,是另外一回事。目前的情況不盡如人意。

不會,不可能。當我確認基辛格博士過世的消息后我就給基辛格最密切的助理發了一條短信,就一句話:“兩個世紀就出了一個基辛格。”

我希望有,但目前我們還看不到。正因為如此,基辛格是個奇才。他的去世,對世界而言,是一個時代的結束;對我個人而言,是我失去了生命中很重要的一部分。每每回想起他的教誨、鞭策和幫助,他睿智的話語,這種傷感都難以言表。