我國農用地膜應用趨勢及殘留特點分析

張俊麗索龍梁建宏景鵬娟劉華棟支進鋒

(1.渭南市農業技術推廣中心,陜西 渭南 714000;2.渭南市種子工作站,陜西 渭南 714000;3.陜西省現代農業科學研究院,陜西 西安 710000)

覆蓋農用地膜(以下簡稱“地膜”)有顯著的提升低溫,保水抗旱,抑草滅草等作用[1-3],對農業增產增效作用明顯,在生產中應用廣泛[4,5]。隨著地膜的大量使用以及長期以來的重使用輕回收,導致殘留于農田的地膜逐年增多[6-8],降低耕作層土壤的透氣性,阻礙作物對養分和水分的吸收,影響機械作業質量,造成“白色污染”[4,5,9]。為推動農業綠色可持續發展,各地結合區域農業生產實際,對地膜使用情況進行分析,并在防治對策等方面進行了大量思考和實踐[3,6,9,10]。為科學發揮地膜在保障農產品安全供給、推動農業可持續發展等方面的作用,本研究對我國地膜使用現狀及殘留特點進行詳細分析,針對使用、回收等方面存在的突出問題提出了建議,以期為地膜科學使用提供一定的理論依據。

1 地膜應用趨勢分析

1.1 地膜使用量與覆蓋面積

1993—2020年我國地膜的覆蓋面積和使用量整體上呈持續增長態勢。統計數據顯示,見圖1,地膜覆蓋面積由1993年的572.19萬hm2增加至2020年的1738.68萬hm2,增加了1166.49萬hm2,增加3.04倍;地膜使用量由1993年的37.46萬t增加到2016年的147.01萬t,隨后持續略降,至2020年達到135.70萬t。

1.2 地膜應用分布

農用地膜在我國大部分地區均有應用,以1993—2020年28年地膜使用總量的統計數據來看,新疆、山東、甘肅、四川居全國前列,其次為云南、河南、河北、內蒙古、湖南,西藏和青海的使用量相對較小。以2020年地膜使用量為例,見圖2,新疆、甘肅、山東居全國前列,分別為23.85×104t、11.30×104t、9.9×104t;其次為云南、內蒙古、四川等,寧夏、青海、上海、天津、北京和西藏使用量相對較小,均低于0.6×104t;以2020年地膜覆蓋面積為例,見圖3,新疆、山東、內蒙古、甘肅、云南覆膜面積較大,覆膜面積占全國覆膜面積的52%以上。

圖2 2020年全國地膜使用量分布

圖3 2020年全國地膜覆蓋面積分布

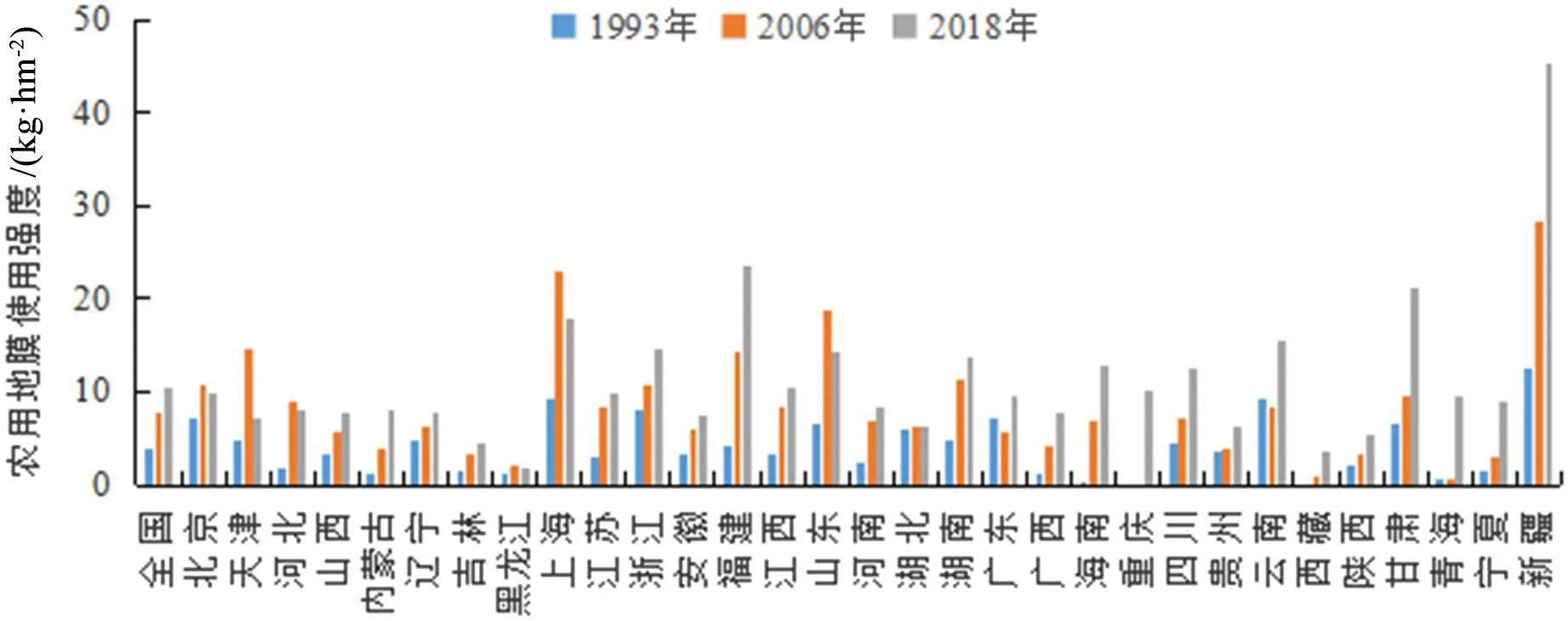

1.3 地膜使用強度

以1993年、2006年和2018年3個年份為例,分析膜使用強度發現,見圖4,20多年來,全國各地農用地膜使用強度均有提高,全國農膜使用強度均值由1993年的3.93kg·hm-2提高至10.41kg·hm-2,總體上西北地區的使用強度大,如2018年新疆和甘肅的地膜使用強度分別達45.46kg·hm-2和21.10kg·hm-2;不同省份地膜使用強度的提高幅度不同,如青海由1993年的0.19kg·hm-2提高至2018年的9.49kg·hm-2,提高50倍;西藏則由1993年的0.10kg·hm-2提高至2018年的3.59kg·hm-2,提高約36倍;內蒙古、河北、新疆、甘肅也由1993年的1.17、1.91、12.42、6.70kg·hm-2提高至2018年的8.17kg·hm-2、8.12kg·hm-2、45.67kg·hm-2、21.10kg·hm-2,均提高3倍以上。

圖4 1993年、2006年和2018年我國各地農用地膜使用強度對比

2 農田土壤中地膜殘留特點分析

地膜可以長期在土壤中留存[3,10,11],自然條件下很難分解或降解。據第二次全國污染源普查公報顯示,2017年農田土壤地膜累積殘留量達118.48萬t。地膜在土壤中的殘留特點與應用區域、土層分布、覆膜年限等有明顯差異[3,12-14]。

2.1 殘留地膜與區域分布

綜合分析各地殘膜量發現,我國農田殘膜的區域分布規律表現為西南地區<華南地區<華東地區<華中地區<東北地區<華北地區<西北地區[4,5,13],其中,西南地區土壤的殘膜量整體較低,殘膜量由高到低依次為云南、四川和重慶,云南省因旱地農業面積大,覆膜種植技術應用廣泛;華南地區殘膜量最高為廣西,達30.96kg·hm-2;在華東地區,山東、江蘇、安徽、浙江和上海的殘膜量依次遞減,與地膜使用量的變化規律一致;在華中地區,河南的殘膜量最高,達53.54kg·hm-2,明顯高于湖北和江西,這與河南省覆膜種植面積大且覆膜寬度均較高有關;在華北地區,殘膜量最高為河北,達81.25kg·hm-2,這與河北省的花生和棉花多采用覆膜種植有關;西北地區殘膜量最高的是新疆,達128.12kg·hm-2,其次是甘肅、陜西、青海和寧夏。

2.2 殘留地膜與土層分布

多數研究顯示[4,10],殘膜主要集中在0~30cm耕作層,殘膜量隨土層深度增加而減小,0~10cm、10~20cm和20~30cm土層殘膜分配比例分別為>50%、10%~40%和<10%;部分地區(如新疆)因農業機械化水平較高、土壤耕翻深度較大,在30~40cm土層會殘留部分地膜[8],殘留量約占總量的4%。另外,不同土層中殘膜的片數和大小也存在差異,一般情況下,淺層土壤中的殘膜片數多于深層土壤,大膜(>25cm2)、中膜(4~25cm2)和小膜(<4cm2)的數量比約為7∶2∶1[10],且隨覆膜年限增加,殘膜片數和小膜數量逐漸增多[9]。

2.3 殘留地膜與覆膜年限

全國各省(區)的地膜使用強度在過去20年均呈增加趨勢,增幅為3~10倍[2-4]。隨覆膜年限增加,農田的地膜殘留量呈增多趨勢[5,12],有研究顯示,連續覆膜2年、5年和10年的棉田,殘膜量分別為59.1kg·hm-2、75.3kg·hm-2和103.4kg·hm-2[15];覆膜5~10年的農田耕層中殘膜量達173.6kg·hm-2,覆膜10~15年和15年以上分別較5~10年提高135.9kg·hm-2和236.0kg·hm-2[3];當地膜用量為45kg·hm-2時,連續覆膜8年后農田殘膜量(81.6kg·hm-2)約是覆膜1年地膜殘留量(26.55kg·hm-2)的3倍,每年地膜殘留量約為地膜使用量的1/4[11]。另外,土壤中地膜殘留強度和破碎率隨覆膜年限增加而增加,有研究顯示,與覆膜2年相比,覆膜5年、10年、20年后,農膜平均殘留強度分別增長了80.14%、163.70%、273.64%,農膜平均破碎率分別增長20.97%、38.14%、60.20%;覆膜2年、5年、10年的旱作玉米田耕層殘膜量分別為29.70kg·hm-2、35.49kg·hm-2、53.13kg·hm-2,殘膜數量分別為198片、273片、483片。

2.4 殘留地膜與覆膜方式

半膜覆蓋下農田地膜殘留量明顯低于全膜覆蓋,有研究顯示,全膜覆蓋下0~20cm土壤地膜殘留量均值為14.71kg·hm-2,約是半膜覆蓋的1.7倍[11];劉含飴[13]分析12個全覆膜樣本、18個半覆膜樣本發現,全膜覆蓋下地膜殘留量為47.24kg·hm-2,半膜覆蓋地膜殘留量37.46kg·hm-2。半膜覆蓋下農田地膜殘留量明顯低于全膜覆蓋的原因與半膜覆蓋使用的地膜數量少、覆蓋面積小以及半膜覆蓋周期短地膜回收時破碎率相對較低等有關。

2.5 殘留地膜與覆膜作物和種植方式

種植作物類型顯著影響地膜殘留量,有研究顯示,連續覆膜10年瓜菜輪作農田地膜殘留量為30kg·hm-2,明顯高于玉米連作(28kg·hm-2)和花生連作(16kg·hm-2)[14]。農業農村部農膜污染防治重點實驗室在東北地區設置45個采樣點,調查殘膜面積>55mm的地膜殘留量,發現該地區玉米田的地膜殘留量高于種植其他作物農田[5],這可能是因為玉米根系粗壯,并且有氣生根,根系纏繞導致地膜難回收。

3 展望與建議

3.1 源頭減量:研發應用地膜替代技術

加強地膜替代技術的研發應用是從源頭上減少地膜殘留的重要措施。常見的地膜替代技術有生物降解膜替代技術、秸稈覆蓋替代技術、施用保水劑替代技術、農藝減控技術(如減少地膜田間覆蓋度,一膜兩用或多用,適期掲膜,優化耕作制度)等,其中生物降解膜替代技術備受關注,但其因成本高等原因,目前應用面積不大,后期應該加強生物降解地膜的生產工藝和原料配方等的研究,進一改善產品性能,降低生產成本,政府部門也可通過一些補助措施,鼓勵引導農民使用生物降解地膜。

3.2 過程控制:強化殘膜與雜質分離技術

從作物收獲后機械起膜、清雜、卷捆、卸膜等全流程著手,加強殘膜分離技術研發,如起膜壓茬碎土技術、膜面雜質清潔技術、旋轉輥集膜卷捆技術等,提升殘膜機械化回收利用率,是減少殘留地膜污染的重要環節;加強殘膜再生利用技術研發應用,如通過改性再生技術生產品質更高,原料適應性更強的再生制品,是實現廢舊農膜資源化再利用的重要方向。值得注意的是,實現農田殘膜與雜質分離是目前提升殘膜回收率和利用率的關鍵環節,研發殘膜分離技術和裝備,對從源頭上解決環境污染、土壤污染和實現殘膜再利用具有重要意義。

3.3 末端消減:無害化處理廢棄地膜

對于不能通過再生利用技術進行再利用的殘膜,采用能量回收、熱解和溶解等特定方式進行無害化處理,是消減殘膜污染的關鍵措施。利用農膜熱值較高(約10278~10833kcal·kg-1)的特點,通過焚燒爐焚燒回收熱能發電,是目前常用的一種利用方式,但廢舊農膜還含有少量鹵素元素,燃燒時會產生有害物質,容易造成二次污染,減少污染物的排放是該技術突破的重點方向。另外,熱解技術是當前實現廢舊塑料循環利用的關鍵技術措施,但存在設備運行不穩定、管道易結焦堵塞等問題,解決熱解問題中的這些“卡脖子”問題是推動地膜無害化處理效能提升的關鍵。