湖南省新化縣土壤養分空間變異特征及影響因素

賈朋遠 林治家 陳珍寶 宋江濤 賀晨騁

(湖南省地質調查所,湖南 長沙 410014)

土壤作為歷史自然體,受氣候、生物、母質、地形、成土時間等成土因素的影響,具有復雜性和時空變異性,其隨空間位置發生的變化,被稱為土壤的空間變異性。傳統土壤空間變異的研究方法多是定性的描述,易受人為因素干擾,隨著地統計學和GIS技術的出現,定量性的研究被廣泛應用到土壤特性時空變化的研究中。國內外許多學者研究表明,地統計學法和多元統計分析法是目前研究土壤特性空間變異最為有效的方法之一,其在土壤物理性質和化學性質空間變異、土壤采樣設計以及土壤質量管理等方面得到了廣泛應用。在土壤物理性質方面,顧鑫研究了松嫩平原鹽堿化土壤的電導率、容重、孔隙度、含水量等的空間變異特征;楊士凱以杉木林地為研究對象,分析了不同土壤深度土壤容重的空間變異特征。在土壤化學性質方面,賈魯凈分析了寶雞市農耕區土壤有機質全氮、速效磷、速效鉀的空間分布規律,通過冗余分析法,從土壤類型、地形、人為因素等3方面探討了自然和人類活動對土壤養分空間變異的影響程度;趙明松運用地統計學法和GIS技術研究了徐淮黃泛平原區表層土壤有機質含量的空間變異特征,利用方差分析和回歸分析定量研究了區域內土壤有機質空間變異的影響因素;肖凱琦以汨羅市1∶5萬土地質量地球化學調查為基礎,分析了土壤的pH值、有機質、全氮、全磷、全鉀等養分要素,采用地統計學與GIS相結合的方法對土壤養分空間分布及變異規律進行了研究。在土壤采樣設計方面,李俊穎研究了宜興市土壤重金屬的空間變異以及縣域尺度的合理采樣數。在土壤質量管理方面,劉文全研究了山東省萊州灣廢棄鹽田復墾區空間變異特征,探討了田間管理分區的精準劃分方法。

土壤養分是反映耕地生產力和土壤環境質量的重要指標,其豐缺程度直接決定農作物長勢,進而影響糧食產量。新化縣是湖南省重要的糧食產出地,在1∶5萬土地質量調查之前,對于區內土地地球化學質量現狀缺乏系統的了解。本次研究基于該項目成果,采用傳統統計學、地統計學和GIS分析方法對土壤養分元素的空間分布規律及影響因素進行研究,以期為土壤養分分區管理及合理施肥提供科學依據。

1 研究區概況

新化縣位于湖南省中部偏西,婁底市西部,在雪峰山南麓,跨資水中游兩岸。地理坐標為N27°31′35″~28°14′04″,E110°45′58″~111°41′59″。新化縣四周為低山、低中山,中部為資水及其支流河谷,靠近資水河谷海拔較低,地形相對平緩,遠離資江河谷,地勢逐漸抬升,地形高陡。新化縣屬于亞熱帶季風氣候區,四季分明,春暖夏熱,年平均氣溫16.8℃,年平均降水量1432.2mm·a-1。

根據新化縣第二次國土調查成果,見圖1,新化縣現有水田590.50km2、旱地169.79km2、園地255.25km2、林地2036.63km2,其他地類567.84km2。其中,水田、旱地按照不少于9點·km-2進行網格化布樣,由于地塊較為分散,實際采樣4776個,采樣密度為6.28個·km-2。園地按照不少于4點·km-2進行布設,實際采樣595個,采樣密度2.33個·km-2。林地按照1點·4km-2的進行網格化布設,實際采樣393個,采樣密度0.19個·km-2。

圖1 新化縣土地利用現狀及采樣點位圖

樣品采集按照《土地質量地球化學評價規范(DZ/T 0295-2016)》執行,在布設采樣點周圍20m范圍內采用梅花形布點法(平緩區)或蛇形布點法(低山丘陵區)等量采集5個子樣組成1個樣品,水田、旱地、林地采集地表至20cm深處的土柱,園地采集深度0~60cm,采集時去除雜草、草根、礫石、磚塊、肥料團塊等雜物。

2 材料與方法

2.1 樣品采集與測試

“湖南省新化縣土地質量調查”項目共采集測試了5764個面積性土壤樣品。樣品加工按照《土地質量地球化學評價規范(DZ/T 0295-2016)》執行,樣品檢測由湖南省地質調查所測試中心完成,檢測過程依據《區域地球化學樣品分析方法(DZ/T 0279-2016)》執行。該項目測定了pH、有機質、全氮、全磷、全鉀、堿解氮、有效磷、速效鉀、B、Mn、Zn、Cu、Se、Mo、V、Ni、Cd、Hg、As、Pb、Cr等指標。

土壤中的有機質和有效態測定方法如下。有機質:稱取0.20g樣品,加重鉻酸鉀-硫酸溶液、油浴加熱消煮,采用氧化還原容量法(VOL)測定有機質。堿解氮:稱取1.00g樣均勻地平鋪于擴散外室,在土壤外室內加1g鋅-硫酸亞鐵還原劑平鋪土樣上,加3mL 20g·L-1硼酸指示劑溶液于擴散皿內室;在擴散皿外室邊緣上方涂堿性膠液,蓋好毛玻璃,慢慢轉開毛玻璃一邊,使擴散皿的一邊露出一條狹縫,在此缺口加入10.0mL 1.8mol·L-1氫氧化鈉溶液于皿的外室,立即把毛玻璃蓋嚴;將擴散皿放在恒溫箱中,于40℃保溫24h;用0.01mol·L-1鹽酸標準溶液滴定內室中吸收的氨量,顏色由藍變紫紅即達終點,計算堿解氮結果。速效鉀:稱取5.00g樣品于浸提瓶中,加50mL 1mol·L-1乙酸銨溶液,加塞震蕩30min,用干濾紙過濾,電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)測定濾液中鉀。有效磷:酸性、中性土壤中,稱取5.00g樣品于浸提瓶中,加50mL氟化銨-鹽酸浸提劑,震蕩5min后過濾,電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)測定濾液中磷;堿性土壤中,稱取5.00g樣品于浸提瓶中,加100mL 0.5mol·L-1碳酸氫鈉溶液,在25℃溫度中震蕩30min后過濾,電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)測定濾液中磷。

2.2 數據處理與分析方法

由于特異值的存在會對變異函數具有顯著的影響,因此計算變異函數前需要剔除特異值。本研究采用拉依達準則識別特異值,即樣本平均值±3倍標準差,在此區間以外的數據均定為特異值,分別用正常的最大和最小值代替特異值。

本次研究對處理后的數據進行描述性統計分析,以地統計學基本原理和方法為基礎,運用GS+9.0軟件進行半方差函數分析,以半方差分析結果中擬合決定系數R2最大、殘差平方和RSS最小為原則,選取最優插值理論模型和參數,運用ArcGIS 10.3軟件進行克里金插值,獲得研究區耕作層土壤養分含量空間分布圖。采用SPSS 28.0軟件對數據進行統計分析和相關性分析,探討研究區耕作層土壤養分含量的影響因素。

3 分析結果

3.1 土壤養分含量的統計特征

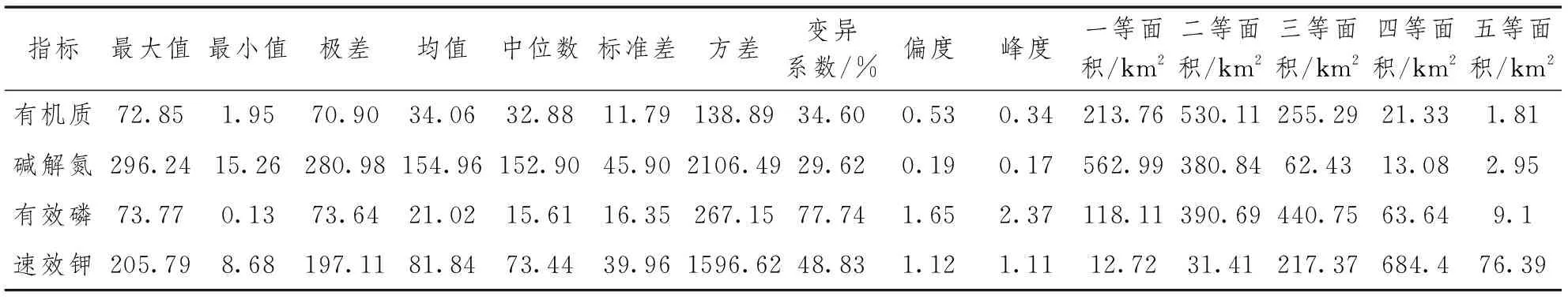

新化縣4種土壤養分含量及評價結果見表1。有機質含量平均值為34.06g·kg-1,最大值72.85g·kg-1,最小值1.95g·kg-1,變異系數34.60%,有機質一、二級地塊面積占了全區評價面積的72.76%。堿解氮含量平均值為154.96mg·kg-1,最大值296.24mg·kg-1,最小值15.26mg·kg-1,變異系數29.62%,堿解氮一、二級地塊面積占了全區評價面積的92.32%。有效磷含量平均值21.02mg·kg-1,最大值73.77mg·kg-1,最小值0.13mg·kg-1,變異系數77.74%,有效磷含量中等及以上的地區占全區評價面積的92.88%。速效鉀含量平均值為81.84mg·kg-1,最大值205.79mg·kg-1,最小值8.68mg·kg-1,變異系數48.83%,速效鉀含量中等及以下的地區占全區評價面積的95.68%,新化縣速效鉀大部分地區都是中等或較缺乏,僅在南部的石沖口鎮局地較為富集。新化縣土壤鉀素含量整體偏低,應通過平衡施肥、輪作和休耕等方式改良和培肥土壤。

表1 土壤養分統計結果

變異系數可以反映土壤元素的離散程度,進而表示土壤元素分布的均勻程度。變異系數越大,元素的分布越不均勻,離散程度越大。本次研究將變異程度分為4種類型:CV<30%為均勻分布,30%≤CV<60%為弱分異(中等起伏),60%≤CV<100%為較強分異(較大起伏),CV≥100%為強分異(很大起伏)。參照這一分類標準顯示堿解氮為均勻分布,有機質、速效鉀為弱分異,有效磷為較強分異。

本研究采用偏度—峰度法檢驗數據是否服從正態分布。一般而言,偏度值越接近0,數據越服從正態分布;峰度值越接近于3,數據越服從正態分布。從表1可知,研究區耕作層土壤養分含量均服從正態分布(或近似服從正態分布)。

3.2 土壤養分含量的空間變異特征

對土壤養分狀況的常規統計分析能夠概括土壤養分的全貌和整體特征,但不能反映局部的變化特征,即只在一定程度上反映樣本全體,而不能定量刻畫土壤養分的結構性和隨機性。半方差分析能較好地判定土壤元素的空間自相關性,并通過空間自相關性的強弱區分土壤元素結構性來源(如地質背景、地形地勢等)和隨機來源(各種人為活動)。

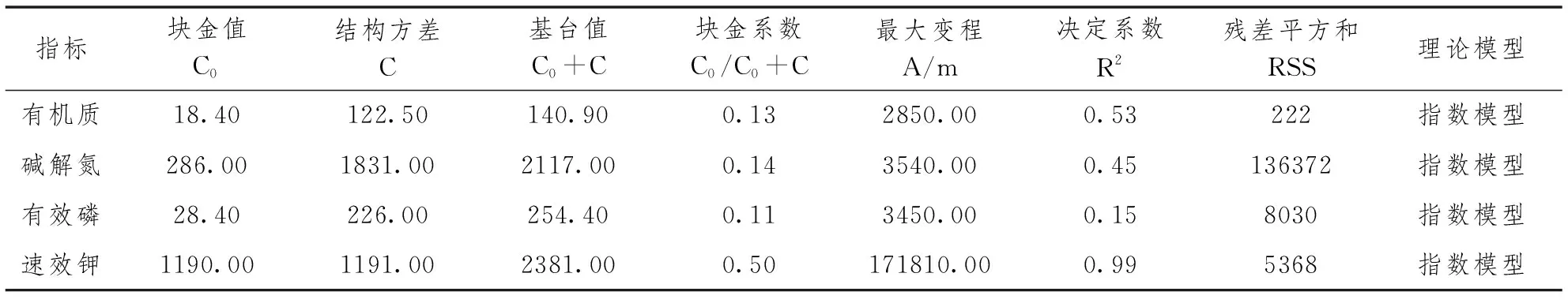

本文運用GS+9.0軟件對4種養分元素進行半變異函數分析。要合理設置有效滯后距離(Active Lag Distance)和步長(Lag Class Distance Interval)。有效滯后距離是用來指定計算自相關范圍的,一般設置為最大采樣點間距的1/2~1/3。由于新化縣地形地貌較為復雜,土地利用現狀底圖的圖斑比較分散,有效滯后距離設置太小,會導致一小部分離得較遠的圖斑搜不到點,降低插值的準確度和可靠度。本次工作有效滯后距離設置為最大采樣點間距的1/2,通過Arcgis點距離分析功能得知新化縣最大采樣點間距是86373.51m,故有效滯后距離設置為43186.75m。步長是用來定義將多少成對采樣點分組的,本次分析擬設置15對采樣點,故步長設置為有效滯后距離的1/15,即2879.12m。在設置好有效滯后距離和步長后,根據決定系數R2最大、殘差平方和RSS最小的原則,選出最優模型,見表2、圖2。分析結果表明,土壤有機質、堿解氮、有效磷、速效鉀的最佳擬合模型均為指數模型,有機質對應理論模型擬合度最高。

表2 土壤養分半方差函數模型

圖2 新化縣表層土壤養分半方差圖

塊金值用C0表示,反映的是最小抽樣尺度以下變量的變異性及測量誤差,表示隨機部分的空間變異性。新化縣土壤養分塊金值均大于0,表明存在最小抽樣尺度下土壤性質的變異或儀器測量誤差引起的變異。塊金系數是塊金值與基臺值的比值,表示由隨機因素引起的空間變異占系統內總變異的比例,反映了空間自相關性的強弱。塊基比越小,說明受結構性因子影響越顯著,也就是空間自相關性越強。塊基比小于0.25,說明系統具有強烈的空間自相關性;塊基比大于0.75,說明系統空間自相關性很弱;塊基比在0.25~0.75,說明系統具有中等的空間自相關性。土壤有機質、堿解氮、有效磷的塊金系數分別是0.13、0.14、0.11,呈現極強的空間相關性,說明這3種養分元素主要受結構因素(如地形地貌、成土母質、土壤類型、氣候等)影響。土壤速效鉀的塊金系數為0.50,呈現中等空間相關性,說明速效鉀的空間變異受結構性和隨機性因素共同作用。

變程是由塊金值到達基臺值時的距離,表示在某種觀測尺度下空間相關性的作用范圍,在變程范圍內,采樣點的距離越近,其相似性越大,即空間相關性越大。當已知點與未知點間距大于最大變程時,該點數據不能用于內插或外推。土壤有機質、堿解氮、有效磷的變程分別為2850m、3540m、3450m,說明控制其空間變異的影響因素作用范圍相近。速效鉀的變程171810m,說明控制其空間變異的影響因素作用范圍較大,可能是由于速效養分受施肥影響大、遷移性強的原因。

3.3 土壤養分含量的空間分布特征

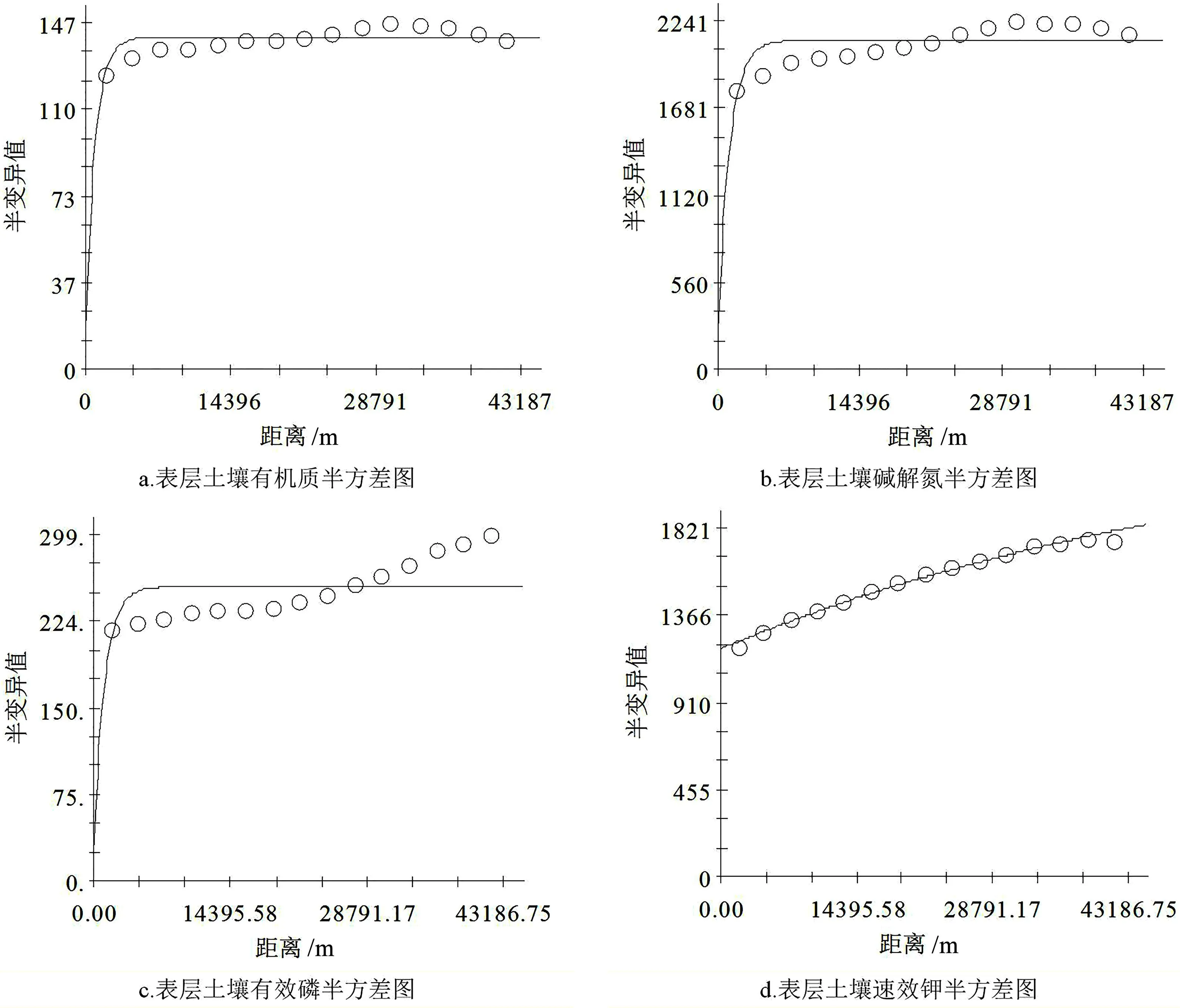

根據半方差函數模型及參數,通過克里金插值對4種土壤養分進行擬合,獲取研究區土壤養分空間分布圖,見圖3。結果顯示,有機質變異性主要體現在南北方向上,呈南高北低的分布格局;堿解氮變異性主要體現在北東—南西方向上,呈現由南西向北東逐漸遞減的趨勢;有效磷變異性主要體現在東西方向上,呈西高東低的分布格局;速效鉀呈中部低、東部高、西部稍高的分布格局。具體分布特征如下。

圖3 新化縣表層土壤養分空間分布圖

有機質分布的總體特征見圖3a。有機質含量的高值區主要分布于桑梓鎮、曹家鎮,主要位于車前江向斜核部,與二疊系龍潭組、大隆組等煤系地層關系密切,可以看出明顯伴隨著黑色巖系地層分布。有機質含量次高值區主要分布在海拔200~300m的低山、丘陵及山前階地等部位,包括石沖口鎮、維山鄉、西河鎮西部等地,與震旦系金家洞組、留茶坡組和寒武系牛蹄塘組等黑色巖系分布密切相關。另外,有機質含量次高值區在爐觀鎮、上梅鎮、奉家鎮(紫鵲界梯田)等地有分布,該區域多為水稻種植區域,有機肥投入較多,且當地多有秸稈回田的習慣,有助于土壤肥力的積累。有機質含量的低值區主要分布于水車、西河、吉慶、田坪鎮一帶,這些地區以山地為主,農田面積較少,出露巖性為花崗巖、碳酸鹽巖,表層土壤養分水平較低。

堿解氮分布的總體特征見圖3b。堿解氮含量高值區主要分布在奉家鎮、西河鎮、瑯塘鎮、金鳳鄉。堿解氮含量次高值區主要分布在石沖口鎮、維山鄉、科頭鄉等地。高值區、次高值區地勢平坦,是主要的農作物產區。氮含量的低值區主要分布于水車、文田、吉慶、坐石一帶,這些地區以山地為主,農田面積較少,水土流失嚴重,出露巖性為花崗巖、碳酸鹽巖,土壤養分水平較低。值得一提的是,資水兩岸普遍為低值區,可能跟河流沖刷侵蝕、養分流失有關。

有效磷分布的總體特征見圖3c。有效磷含量高值區分布在白馬山巖體周邊以及大熊山林場北部、榮華鄉西北部,可以看出明顯伴隨著震旦系地層分布。這是因為湖南省主要聚磷時期為震旦紀、寒武紀,以震旦紀陡山沱組、寒武紀牛蹄塘組為主要含礦層。在東部的泥盆紀—石炭紀碳酸鹽巖分布區,有效磷含量明顯低于其他地層出露區。

速效鉀分布的總體特征見圖3d。速效鉀含量高值區主要分布在東部吉慶鎮、坐石鄉、溫塘鎮等,主要為泥盆紀—石炭紀碳酸鹽巖區。速效鉀含量次高值區主要分布在西部奉家鎮、文田鎮、水車鎮等,為花崗巖出露區,主要巖體有水車、望云山巖體等。巖性以酸性二長花崗巖及中酸性閃長巖為主,成土母質鉀元素含量較高。

4 影響因素討論

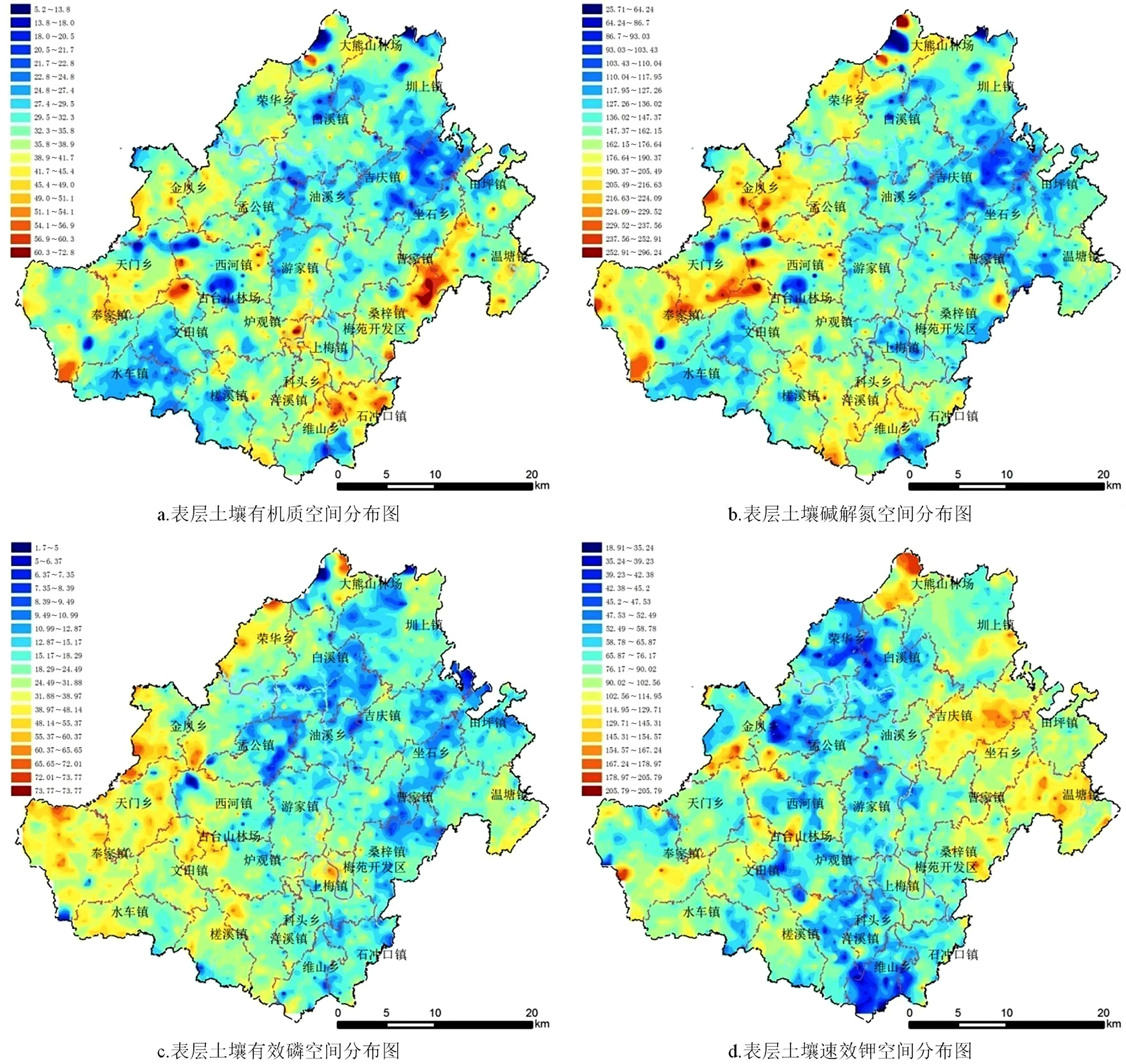

通過以上分析,對研究區表層土壤4種主要養分元素含量的空間變異特征和分布規律有了一定了解,但是對其來源影響因素尚缺乏具體認識。本文參考以往研究結果,結合新化縣實際情況,從成土母質、土壤類型、海拔、坡度、pH值等方面分析其對土壤養分空間變異的影響。研究思路:根據插值結果,提取每一個農用地圖斑(共30106個)的養分元素含量,與圖4a(成土母質圖)、圖4b(土壤類型圖)、圖4c(海拔圖)、圖4d(坡度圖)、圖4e(pH值圖)疊加,提取相應的屬性值,在SPSS 28.0軟件中進行統計分析。

圖4 新化縣土壤養分相關因子系列圖

4.1 成土母質

成土母質是巖石經風化作用后物理性質改變,在地殼表面形成的疏松的風化物,是形成土壤的物質基礎。因此,成土母質對土壤養分的含量有著或多或少的影響。研究區土地資源肥沃,受地層巖性、地形地貌以及沉積環境等因素影響,可以把研究區表層土壤成土母質劃分為石灰巖風化物、砂巖風化物、板頁巖風化物、花崗巖風化物、白堊紀紅土、河流沖積物等6種類型,見圖4a。

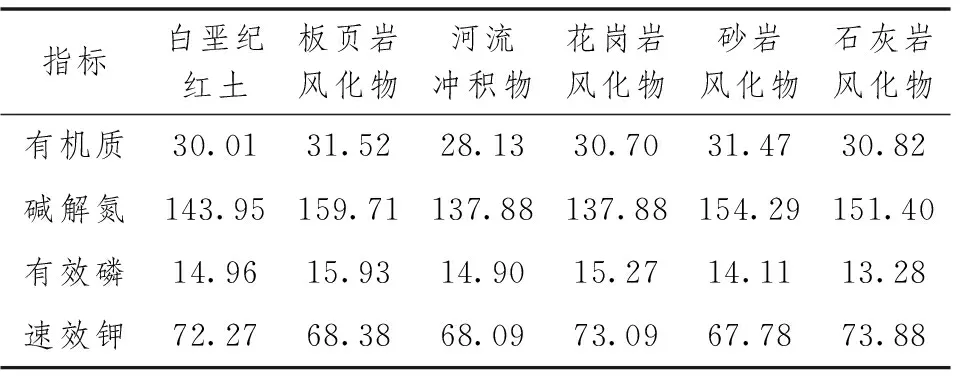

研究區不同成土母質的養分元素統計表明,板頁巖風化物有機質、堿解氮、有效磷含量均高于其他成土母質類型;河流沖積物有機質、堿解氮含量均低于其他成土母質類型,河流沖積物中有效磷、速效鉀含量也相對較低,見表3。

表3 不同成土母質養分元素含量平均值

對比圖3和圖4a也能得出相似規律,有機質在石灰巖類母質、花崗巖類母質上的含量較低,而在板頁巖類母質(主體是早寒武世的黑色巖系、晚二疊世的煤系地層)上的含量較高。堿解氮分布規律與有機質相似。有效磷在碎屑巖(板頁巖、花崗巖)母質上的含量較高,在石灰巖類母質上的含量較低。速效鉀在河流沖積母質上的含量較低,在石灰巖類母質上的含量較高,在碎屑巖母質上的含量中等。

4.2 土壤類型

第二次全國土壤普查顯示,新化縣共有潮土、黑色石灰土、紅壤、紅色石灰土、黃壤、水稻土、紫色土等7大類,細分為潮土、黑色石灰土、紅壤、紅壤性土、黃紅壤、紅色石灰土、黃壤、漂白型水稻土、潛育型水稻土、淹育型水稻土、潴育型水稻土、石灰性紫色土、酸性紫色土等13個亞類。

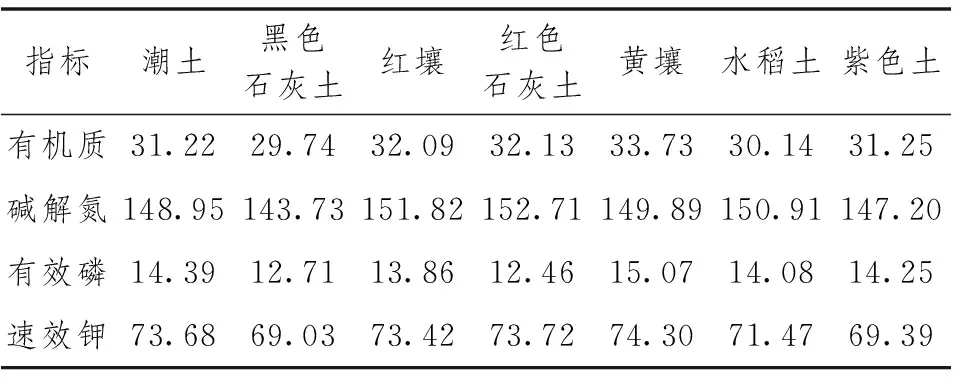

研究區不同土壤類型的養分元素統計表明,黃壤有機質、有效磷、速效鉀含量均高于其他土壤類型;黑色石灰土有機質、堿解氮、速效鉀含量均低于其他土壤類型,有效磷含量也很低,見表4。

表4 不同土壤類型養分元素含量平均值

對比各元素的空間分布圖和圖4b,發現不同土壤類型對各養分元素的空間分布影響不同。在水稻土上,有機質、有效磷含量比較低,堿解氮、速效鉀含量中等。在黃壤上,有機質、堿解氮、有效磷含量比較高。紅壤分布在黃壤周圍,對養分元素的影響規律不明顯。其他土壤類型分布面積相對較小,對養分元素的空間分布影響較小。

4.3 海拔、坡度

本文使用的是ALOS DEM數據,是日本宇宙航空研究所使用ALOS(Advanced Land Observing Satellite)衛星相控陣型L波段合成孔徑雷達生產的高程數據,水平及垂直精度可達12.5m。利用Arcgis 10.3軟件的空間分析工具提取研究區的海拔分布圖和坡度分布圖,見圖4c、圖4d。

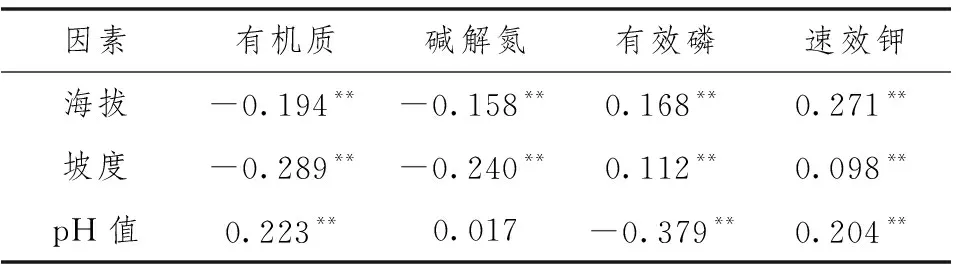

對海拔與養分含量做Spearman相關性分析可以發現,見表5,有機質、堿解氮與海拔高度呈負相關(R海拔-有機質=-0.194,R海拔-堿解氮=-0.158),有效磷、速效鉀與海拔高度呈正相關(R海拔-有效磷=0.168,R海拔-速效鉀=0.271)。將圖4c與圖3做對比分析也可以看出,有機質、堿解氮的低值區位于海拔較高的水車、吉慶一帶,而這些地區的有效磷、速效鉀明顯含量較高。4種養分中海拔對速效鉀的影響最大。

表5 土壤養分含量與海拔、坡度、pH值的相關性

對坡度與養分含量做Spearman相關性分析可以發現,見表5,有機質、堿解氮與坡度呈負相關(R坡度-有機質=-0.289,R坡度-堿解氮=-0.240),有效磷、速效鉀與坡度呈正相關(R坡度-有效磷=0.112,R坡度-速效鉀=0.098)。將圖4d與圖3做對比分析可以看出,有機質、堿解氮的低值區位于坡度較高的天門、大熊山林場一帶,而這些地區的有效磷、速效鉀含量較高。4種養分中坡度對有機質的影響最大。

4.4 土壤pH

新化縣土壤pH值分布的總體特征見圖4e。以圳上鎮—白溪鎮—孟公鎮—爐觀鎮—石沖口鎮形成的弧形為界,弧西為強酸性環境,弧東主要為酸性—微酸性環境,局部有弱堿性環境。弧西以早古生代碎屑巖、花崗巖為主,弧東以晚古生代碳酸鹽巖夾碎屑巖為主,說明pH值分布與巖性組合密切相關。這是因為早古生代地層伴隨酸性巖漿活動,土壤多呈強酸性。而晚古生代大面積出露的是灰巖、白云巖等碳酸鹽巖,表層土壤常伴有石灰反應,多呈中性甚至弱堿性反應。

對pH值與養分含量做Spearman相關性分析可以發現,見表5,有機質、堿解氮、速效鉀與pH值呈正相關(RpH-有機質=0.223,RpH-堿解氮=0.017,RpH-速效鉀=0.204),有效磷與pH值呈負相關(RpH-有效磷=-0.379)。將pH值分布圖與4種養分元素含量的空間分布圖做對比分析可以看出,孟公、游家、田坪等pH值較高的地方,有機質、堿解氮、速效鉀含量也較高。而有效磷在強酸性環境區值普遍較高,在酸性—微酸性環境區值普遍較低,有效磷與pH值呈明顯負相關性。

5 結論

綜合采用傳統統計學、地統計學和GIS分析方法,研究了新化縣表層土壤中有機質、堿解氮、有效磷、速效鉀等養分指標含量空間變異特征及影響因素。結果如下。

新化縣土壤有機質、堿解氮、有效磷一級、二級地塊占比較高,速效鉀中等及以下的地塊占全區評價面積的95.68%,速效鉀大部分地區是中等或較缺乏。堿解氮變異系數29.62%,為均勻分布;有機質變異系數34.60%、速效鉀變異系數48.83%,為弱分異;有效磷變異系數77.74%,為較強分異。

4種養分的最佳擬合模型均為指數模型,速效鉀對應理論模型擬合度最高。有機質、堿解氮、有效磷塊金系數分別為0.13、0.14、0.11,呈極強的空間相關性,速效鉀塊金系數0.5,呈中等空間相關性。有機質、堿解氮、有效磷的變程分別為2850m、3540m、3450m,控制其空間變異的影響因素作用范圍較小,速效鉀的變程171810m,控制其空間變異的影響因素范圍較大。

有機質變異性主要體現在南北方向上,呈南高北低的分布格局;堿解氮變異性主要體現在北東—南西方向上,呈現由南西向北東逐漸遞減的趨勢;有效磷變異性主要體現在東西方向上,呈西高東低的分布格局;速效鉀呈中部低、東部高、西部稍高的分布格局。

板頁巖風化物有機質、堿解氮、有效磷含量均高于其他成土母質類型;河流沖積物有機質、堿解氮含量均低于其他成土母質類型,有效磷、速效鉀含量也相對較低。黃壤的有機質、有效磷、速效鉀含量均高于其他土壤類型;黑色石灰土有機質、堿解氮、速效鉀含量均低于其他土壤類型,有效磷含量也很低。有機質、堿解氮與海拔高度、坡度呈負相關,有效磷、速效鉀與海拔高度、坡度呈正相關。有機質、堿解氮、速效鉀與pH值呈正相關,有效磷與pH值呈明顯負相關性。