古代經典名方開心散及其類方組方理論探析

殷俊梅 王 偲 丁 侃 高 雅

1.華潤三九醫藥股份有限公司中醫中藥研究院,廣東深圳 518000;2.中國中醫科學院中國醫史文獻研究所,北京 100700

為貫徹落實《中醫藥法》《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》[1],國家中醫藥管理局在《古代經典名方目錄(第一批)》[2]、《古代經典名方中藥復方制劑簡化注冊審批管理規定》[3]基礎上,積極組織推進古代經典名方研究考證工作,并在2022 年9月發布第一批《古代經典名方關鍵信息表(25 首方劑)》[4]。開心散是首批公布的古代經典名方,厘清開心散的命名、來源,探析其組方特點,并對比其類方,研究功效與主治病證,對當代臨床拓展經典名方應用范圍具有重要意義。

1 因名責實

開心散名為“開心”,并非指此方令人心情愉快,而是指本方以開心竅為目的。《黃帝內經素問·靈蘭秘典論》[5]:“心者,君主之官,神明出焉。”心竅通利與否,影響人的情志、記憶、思維活動。如蘇軾所作“開心暖胃門冬飲,知是東坡手自煎”,即指門冬飲子有開心竅、暖脾胃功效[6]。

從開心散的別名亦可窺得本方的立方意圖。《醫心方》[7]稱開心散為“令人不忘方”,凸顯了本方的主要功效。開心散亦稱“定志丸”“定志小丸”“定志湯”,《黃帝內經素問·宣明五氣》[5]稱“腎藏志”,表明本方除開心竅之外,亦與調腎定志關系密切。

2 處方來源

開心散首見于北周·姚僧垣《集驗方》,原書已佚失,后經《醫心方》[7]輾轉流傳:“開心散……遠志一兩,人參一兩,茯苓二兩,菖蒲一兩。”

開心散后世流傳版本多來源于唐代孫思邈所著《備急千金要方》[8]曰,“開心散主好忘方:遠志、人參各四分,茯苓二兩,菖蒲一兩。右四味治,下篩,飲服方寸匕,日三。”也有以“定志丸”“定志小丸”“開心丸”“定志湯”等名傳世,但用量略有差別。

3 組方特點

3.1 性味配伍

開心散主要由甘、苦、辛三味相伍而成,全方偏溫。《神農本草經》[9]載,人參甘微寒、茯苓甘平、遠志苦溫、菖蒲辛溫。甘苦辛合用,集補益、化濕、通竅于一體,符合《內經》脾濕腎燥病機的組方理論,正如《黃帝內經素問·臟氣法時論》[5]:“脾苦濕,急食苦以燥之……腎苦燥,急食辛以潤之。”又《黃帝內經素問·至真要大論》[5]:“燥淫于內,治以苦溫,佐以甘辛。”脾惡濕,苦可祛濕;腎惡燥,辛可潤燥;甘苦相配,補脾袪濕;甘辛相配,潤腎祛燥,養先后天。

3.2 劑量關系

唐代度量衡中1 兩約為現代13.8 g[10]。《備急千金要方》[8]中提及“今則以十黍為一銖,六銖為一分,四分為一兩,十六兩為一斤”。可見,開心散原方劑量依次為遠志13.8 g、人參13.8 g、茯苓27.6 g、菖蒲13.8 g,四味藥的劑量比例為1∶1∶2∶1,這與《古代經典名方關鍵信息表(25 首方劑)》所載一致[4]。

除《醫心方》[7]沿用以上藥量外,后世比例多有調整。如《外臺秘要》記載比例為2∶3∶2∶2。《圣濟總錄》《素問病機氣宜保命集》《普濟方》[11]記載比例為2∶3∶3∶2。《證治準繩》《景岳全書》《醫燈續焰》所載比例為1∶1∶8∶4,《醫學從眾錄》[12]所載比例為1∶3∶3∶1。總體而言,開心散中茯苓用量較大,為全方主藥。

3.3 劑型與服用方法

開心散因流傳記載不同,有散、丸、湯等不同制劑形態。其中,以“丸”命名者較多,有“定志丸”“定志小丸”“開心丸”等名稱。方有執:“丸,緩也。”[13]丹波原賴轉載《醫門方》[7],稱本方“恒服之佳”,結合原方主治好忘、膽怯等慢性虛損性疾病,因而丸劑更符合本方的制方意圖。

本方的服用方法因劑型不同而各有特點。散劑為日三服,以“1 方寸匕等于5 g”計算[14]。原方1 日用量約為遠志3 g、人參3 g、茯苓6 g、菖蒲3 g。丸劑的服法為小量起服,逐漸加量,如《圣濟總錄》載開心丸:“每服三十丸,米飲下,日再服,漸加至五十丸。”[15]

4 類方對比

4.1 藥物變化

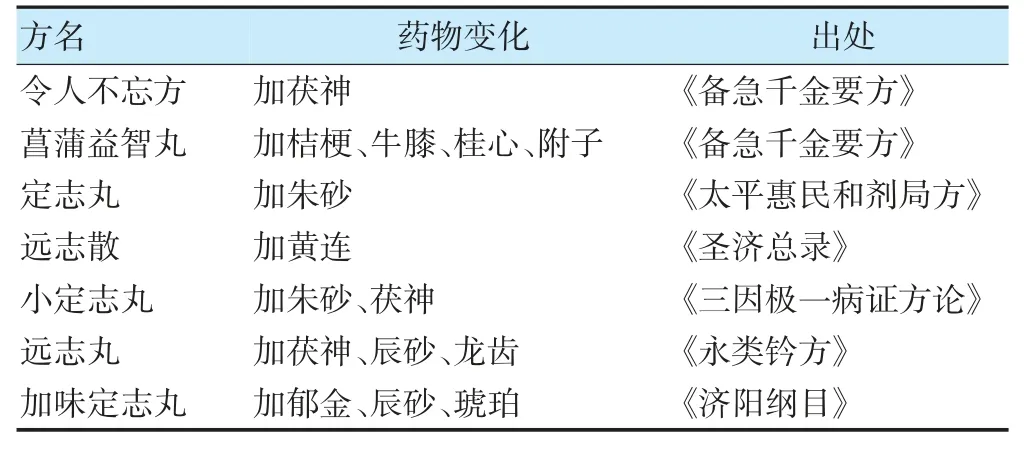

開心散類方經專家認定,以下列7 個方劑為主:令人不忘方、菖蒲益智丸、定志丸、遠志散、小定志丸、遠志丸、加味定志丸[16]。其中,令人不忘方、菖蒲益志丸均見于《備急千金要方》[8]。定志丸、遠志散分別見于北宋《太平惠民和劑局方》《圣濟總錄》。小定志丸見于南宋《三因極一病證方論》。遠志丸首見于元代《永類鈐方》,后收入明代《普濟方》。加味定志丸見于明代《濟陽綱目》。開心散7 首類方的出處與藥物變化情況見表1。

表1 開心散類方出處與藥物變化表

相較開心散,令人不忘方新增一味茯神,以增強寧心、安神之功。劑量上重用遠志、人參,增強安神明智,交通心腎功用,可推知該方注重治療心氣不足,而較少兼顧膽實痰熱。菖蒲益智丸增加了桔梗、牛膝、桂心、附子四味,降低健脾和胃之功,增強引火歸元,補火助陽之效。定志丸新增一味朱砂,以增強清心明目,鎮驚安神之功,而劑量上,重用人參補心氣,配伍菖蒲開心竅,諸藥共奏補心安神之功。遠志散劑量上整方均有增加,加強補心氣之效,同時新增一味黃連以制心火,使補而不亢。小定志丸較開心散增加了朱砂、茯神,其中茯神寧心,朱砂鎮驚,以姜汁腌漬遠志并去其心,全方可增加醒腦健脾、提神暖胃之功。

遠志丸與開心散比較,增加茯神、辰砂、龍齒三味藥,茯神可寧心安神,龍齒可鎮靜安神、清熱除煩,辰砂可安神解毒,三藥與開心散配合應用增強了清心鎮驚之用。從劑量上來看,遠志菖蒲有所增加,茯苓用量減少,突出益智功效。加味定志丸增加了郁金、辰砂、琥珀三味,郁金清心涼血,辰砂琥珀并用可鎮驚安神,增強了清心之效,可治療因痰迷心膈所致的驚悸怔忡、思慮過多等證。

4.2 藥性特點

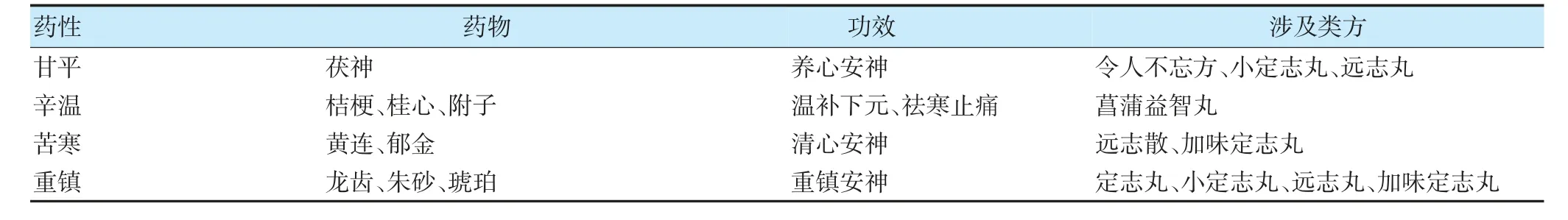

7 首類方所增藥物延續了開心散以甘、苦、辛為主的性味配伍特點。按照藥性特點分為4 類(表2)。1類為增加甘味藥,如令人不忘方、小定志丸、遠志丸均加茯神,增強養心安神功效。2 類為增加辛溫藥,如菖蒲益智丸加桔梗、牛膝、桂心、附子,增加溫補下元、祛寒止痛功效。3 類為增加苦寒藥,遠志散加黃連,加味定志丸加郁金,增加了清心安神功效。4 類為增加重鎮藥,如定志丸、小定志丸加朱砂,遠志丸加辰砂、龍齒,加味定志丸加辰砂、琥珀,增強重鎮安神功效。

表2 開心散類方所增藥物藥性與功效表

4.3 劑量特點

除藥物變化外,關鍵藥物的劑量通常反映了全方的補瀉偏重。按照由補至瀉的順序:小定志丸重用茯苓、茯神、人參,重在補氣養心安神。菖蒲益智丸、加味定志丸僅重用茯苓,強調寧心安神、利水滲濕。令人不忘方、定志丸均重用遠志、人參,化痰濁與補氣養心并舉。遠志丸重用遠志、菖蒲,重在化濁通竅。遠志散重用遠志、黃連,強調清化痰熱。

4.4 劑型與服法變化

7 首類方中有5 首采用丸劑,目的在于緩治、常服。與服用方法結合來看,定志丸、小定志丸、加味定志丸均需配米湯送下,顧護脾胃,以免因長期服用損傷脾胃。令人不忘方、遠志散兩首散劑則需用酒送服,借酒氣辛散之性送達藥力至全身。此外,開心散類方用于治療特定病癥時,還有特殊服用方法,如《明目至寶》[17]用燈心湯送服定志丸,清心明目,治療目病。可見,開心散及其類方的使用,需要特定劑型配合特殊服法,才能取得理想效果。

5 主治演變

5.1 好忘

“好忘”是開心散及7 首類方的核心主治病癥。《備急千金要方》稱開心散“主好忘”。定志丸治“差錯謬忘”,遠志散治“心熱健忘”,小定志丸治“忽忽喜忘”,菖蒲益智丸治“善忘恍惚”,不同類方對“好忘”的描述雖有區別,但均以記憶力差為主癥。

5.2 神志異常

開心散傳至宋代,已超出原方“主好忘”的主治范圍。《圣濟總錄》[15]載開心散能解“憂愁悲傷不樂”。陳自明稱開心散能治“神虛心怯……或語言鬼怪,喜笑驚悸”。遠志丸、定志丸、小定志丸主治類似,或“憂愁不樂,朝差暮劇,暮差朝發”等喜怒無常之癥,或夜晚“夢寐驚魘,恐怖無時”,或白天“登高涉險,神魂不安,驚悸恐怯”。

5.3 心身疾病

開心散亦可主治與心理疾病相關的軀體病變,如《保嬰撮要》[18]稱該方治“睡臥不安,驚悸怔忡”。《醫學綱目》[19]用該方治療遺精:“丹溪治一形瘦人,便濁夢遺,作心虛治,用珍珠粉丸、定志丸服之。定志丸者,遠志、菖蒲、茯苓、人參是也。”在此,定志丸為開心散別名。

開心散類方治療心身疾病,如定志丸治目病,主治“不能近視而能遠視”[17]。加味定志丸主治肥人痰迷心膈,怔忡驚悸。菖蒲益智丸能破積聚,止痛,可用于以陽虛寒凝為主要表現的心悸胸痛、膽怯善驚等心身疾病。

6 啟示與展望

6.1 甘苦辛配伍是核心

《內經》苦欲補瀉理論是中醫方劑的基本組方理論之一。該理論強調組方應依據中醫五臟特性,順其性為欲,為補;逆其性為苦,為瀉。脾居中焦屬土,喜燥惡濕,所謂“脾苦濕,急濕苦以燥之”[5]。故調脾用甘味補益為順,用苦味燥濕為逆;腎居下焦屬水,吳昆:“腎者水臟,喜潤惡燥。”[20]用辛味藥可通竅潤燥,所謂“腎苦燥,急食辛以潤之,開腠理,致津液,通氣也”,故調腎用辛味潤燥為順[5]。

開心散及其類方均遵循《內經》[21]苦欲補瀉理論,采用了甘苦辛配伍的核心組方思路,脾喜甘,甘能補益,故可用人參、茯苓健脾;脾喜燥惡濕,苦能燥濕,故可用遠志、菖蒲燥濕醒脾;腎喜潤惡燥,辛能潤燥,故用遠志、菖蒲開竅。甘補、苦燥、辛潤,三者相合突顯了開心散及其類方以脾濕腎燥為特點的核心病機[22]。由此可知,調脾腎是開心散的組方本質,而“開心竅”僅為調脾腎之結果。

6.2 因證設量是變法

中醫不傳之秘在于用量。方劑能否取得理想效果,除了選擇對證的藥味外,制訂合適的配伍,劑量亦是關鍵。一病必有一主癥,一方必有一主藥,劑量變化,則主藥變更;主藥變更,則方劑主治亦有變化。因此,確定疾病主癥后,應重用針對主癥的1~2 味作為主藥。

開心散及其類方的主藥劑量隨證候特點而定,如以心脾氣虛為主要矛盾,可重用人參、茯苓、茯神等;以痰濕阻竅為主,可重用遠志、菖蒲;以睡眠不安、易驚多夢為主,則可重用龍齒、琥珀[23]。本文所述類方雖然僅有7 首,但量隨證變,方隨法出,可以開心散為基礎方,變化衍生出其他類方,如加補氣藥,則健脾補氣;加祛濕藥,則健脾利濕;加祛痰藥,則通竅豁痰;加安神藥,則鎮驚安神;加補血藥,則氣血雙補。以開心散為本,變化無窮,一加一減,進退之間,無往而不利。

6.3 因“劑”制宜是訣竅

劑型反映了方劑的制方意圖,王好古:“煉蜜丸者,取其遲化而氣循經絡也。蠟丸者,取其難化,而旋旋取效也。”[24]而實現這一制方意圖,需要根據劑型特點配合對應的服用方法。這也是開心散及其類方的應用訣竅。使用米湯、酒、燈心湯等藥引送服,是開心散及其類方的鮮明特點,這不僅可以改善服藥口味,而且可減緩藥性,減少藥物對脾胃的刺激,有利于服藥順利。這對當前中成藥開發過程中出現的重制劑、輕服法的問題有現實啟示作用。

6.4 主治延申是結果

方劑主治的延申不僅反映了人們對方劑理論認識的逐漸深化,也是對疾病共性深度抽提的結果。軀體出現的異常癥狀常受心理疾病影響,而異常的心理狀態又常可通過治療軀體疾病得到緩解。就此而言,形神同治已成為各科臨床診治的原則。

開心散及其類方的主治經歷了從單純的“好忘”到神志疾病,再到心身疾病的演變,實質是中醫學形神一體觀念在開心散中的發掘過程。臨床應用可根據具體情況調整開心散的組方藥物,本文所示開心散7首類方在于示人以法度,臨證抓住脾濕腎燥的核心病機可進一步拓展主治范圍[25]。