“化”繁為簡求真知“學”以致用提素養

——以大概念為統攝的單元情境化作業設計

周大煒

(山東省威海市環翠區教育教學研究中心,山東 威海 264200)

“雙減”帶來的化學教學改革在持續深化,新課標也在改進教育評價中提出要切實落實教學評一體化。作業作為“教學評”的一個重要環節,更要不斷創新作業設計的思路與方法。通過觀察學生目前所完成的作業,發現存在題目繁多且重復的問題,導致學生逐漸失去完成作業的興趣。為了化繁為簡,學以致用,需借助作業培養學生自主學習的能力,一方面課前、課中、課后三個階段的作業要避免簡單的重復與交叉,另一方面需要教師在學生作業完成的過程中注重學習方法、思維方式、學習習慣的指導。

一、“課前”——以大概念為統攝指明方向

(一)以大概念為統攝,構建單元認知結構

復習課上往往出現這樣的情況,教師隨機抽背基礎知識,學生基本都能答上,但在應用這些知識解決問題時,卻不能有效地提取,其中很重要的一個原因是這些知識在學生頭腦中是零散分布的,學生是強記于頭腦中的,在經過一個單元的學習之后,學生需要對知識進行系統的聯系、歸納與總結,形成認知結構,才能突破應用知識的障礙。因此,復習課中更應該注重知識的整體感知和知識之間的內在聯系,重點突出知識的梳理和知識的生長。新課標中注重大概念統領化學學習主題,那么圍繞大概念構建單元認知結構,更有利于學生形成對單元知識的整體性認識,完善頭腦中的知識結構。

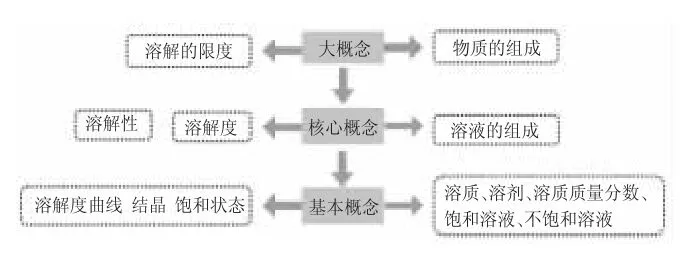

通過對新課標的學業要求和教材主要學習內容進行分析,確定以“物質的組成”和“溶解的限度”為大概念,再以大概念為統領,構建了“溶液單元概念層級模型”。學生需要通過對具體知識的學習運用來掌握基本概念,逐步理解核心概念,通過多個核心概念的理解達成,最終實現對大概念的理解。因此,圍繞基本概念將本單元的具體知識分為“需要掌握的知識”和“需要熟悉的知識”,構建了單元內容的環圖模型。再基于“需要掌握的知識”間的內在聯系結合學生的認知發展規律,圍繞本單元的兩個大概念構建單元認知結構。

“溶液”單元概念層級模型

根據本單元的兩個大概念構建單元認識模型如下:有關溶液的組成,首先從定性的角度引導學生認識溶液中有什么,引出關于溶質溶劑的學習,那溶質是如何分散到溶劑中去的呢?引導學生從微觀的角度了解溶解的過程及其伴隨的能量變化,加深學生對于物理變化也伴隨能量變化這一點的認識,并從微觀角度分析溶質具有均一性、穩定性特征的原因。學生對溶液的組成不能只停留于定性的認識溶液中有什么,還需要從定量的角度分析各組成成分在溶液中有多少,引出溶質質量分數的學習,即從定量的角度認識溶液的組成,分析部分與整體間的關系。由此完善學生對溶液定性——定量兩個角度的認識。再根據溶液中溶解程度的不同,將溶液分為飽和溶液與不飽和溶液,在飽和溶液的學習中學生可以通過實驗直觀的感受到物質溶解是有一定限度的,這與物質的溶解性密切相關,為了定量比較溶解性的大小,引入溶解度的概念。物質溶解性受多種因素的影響,其中溶質種類,溶劑種類是內因,溫度是外因,我們可以將不同溫度下的溶解度繪制成溶解度曲線,從而利用物質溶解度受溫度影響的特點,選擇合適的方法從飽和溶液中對溶質進行結晶析出,從而實現對物質的分離提純。通過本單元的學習,學生可以認識到我們不光可以通過化學變化改造創造我們所需要的物質,還可以利用對物質進行混合或分離提純的方法來應用物質。之前的學習中學生已經了解了,如何更好地應用純凈物,主要是通過研究純凈物的性質,性質決定用途。那么對于混合物,不僅用混合物具有不同的特點,對這些特點加以應用,也可以發揮混合物的用途。

(二)以大概念為統攝,確立單元復習作業目標

在進行復習之前學生已經對溶液的相關概念有所了解,能從宏觀到微觀,從定性到定量的角度,逐漸建立對溶液組成、特征、溶解過程以及溶解限度的科學認識,初步感受到定量研究的意義。但同時學生缺乏溶液知識的綜合運用,構建知識網絡能力稍弱,在解決具體的生活、工農業生產的實際情景中進行溶質質量分數、溶液稀釋的有關計算有所欠缺。因此復習課的重要意義在于促使學生能夠自主構建溶液知識思維導圖,進行思維提升,實現知識、觀念雙建構,幫助學生通過運用比較、分類、歸納等方法探究與化學有關的實際問題,提高化學科學素養。

目標是教學設計與作業設計的出發點和落腳點,是為了使單元復習作業目標的確立更加符合素養為本教學的要求。以大概念為統領,確定學生要達到的對大概念的理解為:通過實驗和數據分析,從定性和定量的角度認識溶液的組成和物質溶解的限度。然后,將這一理解轉化為四個基本問題:溶液具有怎樣的組成?如何定量表示溶液的組成?物質的溶解是有限度的嗎?如何表示物質溶解的限度?再以這四個基本問題為中心,確定單元作業目標為:1.能說出生活中常見溶液的組成和特征2.可以設計實驗區分飽和溶液和不飽和溶液3.會列舉飽和溶液和不飽和溶液相互轉化的方法4.能進行溶質質量分數的簡單計算5.能根據需要配制一定溶質質量分數的溶液6.根據溶解度曲線判斷合適的結晶方法,設計物質分離的方案7.會分析溶解度曲線獲得相應信息來解決問題。作業目標的要求反映了單元作業設計的整體要求與水平,因此,作業目標的表述要清晰,要保證診斷、評價等方面的價值體現,一方面要注意行為主體是學生,另一方面,在行為條件、行為表現以及表現程度的表述上,要盡可能的簡單可測。

(三)以大概念為統攝,設計思維導圖為課前作業

以目標為方向,以單元認知結構為依據設計思維導圖作為課前作業,如“課前作業一:多角度認識溶液的組成”,引導學生從定性、定量、能量變化、微觀過程等多個角度認識溶液的組成,并在溶解的微觀過程與溶液的特征等宏觀知識之間建立起聯系。還要對溶液進行多角度分類,在知識梳理中完善化學觀念與科學方法的培養。在課堂教學的適當環節中拿出思維導圖進行復習,學生經過回顧填寫——應用解題——再次完善,逐步在頭腦中形成本單元的認知結構。

課前作業一:多角度認識溶液的組成

以“溶液的組成”為核心,根據以下提示自主畫出結構圖:

1.寫出分類、分類依據、分類結果;

2.從定性、定量兩個角度分析;

3.從微觀的角度寫出溶解的過程;

4.溶液的特征。

二、“課中”——以真實情境為線索貫穿融合

(一)創設真實情境線索

為了提高單元復習的效果,落實教學評一致性,依據單元教學目標和單元作業目標,分別進行了單元教學設計與單元作業設計。并且以“如果有一天我們一起去阿拉善看綠洲”為情境線索,將教學設計與作業設計相融合。阿拉善是我國沙漠化最嚴重的地區之一,因此螞蟻森林向全社會發起了倡議,在阿拉善地區種植抗沙漠化的胡楊林,而在條件如此艱苦的地區,胡楊林的生存現狀也不容樂觀,運用溶液這一單元所學習的知識,我們可以配置拯救胡楊林所需要的大樹濃縮營養液。利用社會熱點問題,創設教學情境,引導學生認識到化學來源于生活,服務于社會,升華利用化學獲得我們所需物質的學科價值。

(二)融合教學問題與課中作業

九年級學生的思維方式逐步由形象思維向抽象思維過渡。教學中應注意積極引導學生應用已掌握的基礎知識,通過觀察現象、理論分析和推理判斷來獲得新知,發展抽象思維能力。同時九年級學生有較強的好奇心和求知欲。因此教學中通過智慧創設情境,培養學生對化學的興趣,迎合他們好奇、好動、好強的心理特點,調動他們學習的積極性和主動性尤為重要。

因此按照了解營養液—配制營養液—保存營養液—運輸營養液—使用營養液的邏輯線索,設置對應的問題解決,構建問題線索。在真實情境的問題解決中,引導學生認識溶液、改造溶液、應用溶液。復習課中,我們往往需要運用大量的問題解決來幫助學生鞏固應用知識、總結提升方法,但往往容易出現新授課中的問題重復講解、問題之間聯系不緊密等問題,使得復習課事倍功半。為了改善這一弊端,提高復習課效率,我們將教學過程中的問題解決與課中作業相結合。

例如:在教學環節二“配制營養液”中,設置了問題:根據營養液的標簽,請你思考該如何配制營養液?引導學生自主完成【課中作業二】。

課中作業二如下:【問題1】請你幫助“胡楊急救站”隊員們配制125g20%的硝酸鉀溶液。

(1)配制該溶液需要___ 克硝酸鉀,___mL 水(ρ水=1g/mL)。量取所需要的水應選擇___(選填“10m L”“50m L”“100m L”)的量筒。讀數時視線要與量筒內保持___水平。

(2)認真觀察指出圖中的錯誤并加以改正。

(3)用上述圖示的序號表示配制溶液的操作順序______。配制過程中,玻璃棒的作用是______。

(4)如果配制的硝酸鉀溶液中硝酸鉀的溶質質量分數小于20%,分析造成這一結果的原因可能有()。

A.量取水時仰視讀數

B.需使用游碼時右物左碼

C.用來配制溶液的燒杯剛剛用少量蒸餾水潤洗過

D.在把量好的水倒入燒杯時,有少量水濺出燒杯

繼續提問【問題2】“胡楊急救站”隊員們發現配制好的硝酸鉀溶液室外久置后析出了晶體,請你思考這是為什么?學生猜想一:溫度改變;學生猜想二:水分蒸發。【問題3】請設計實驗方案證明你的猜想,最后進行思路總結;通過稱量結晶前后質量是否變化。【問題4】怎么讓析出的晶體全部溶解?

繼續引導帶領學生完成【課中作業三】。

課中作業三如下:(1)“胡楊急救站”隊員們想讓析出的晶體全部溶解,你有什么好辦法?(2)要使硝酸鉀溶液恢復到原來的質量分數,哪種方法操作最簡單?

最后訂正課前作業一,在這一環節中,將簡單的基礎知識的回顧應用放在課中作業中進行,學生自主完成,便于查缺補漏,給學生充分的自主復習空間。將面向高階思維培養的問題如實驗方案設計,在課堂教學中師生、生生合作完成,通過課堂教學與課中作業相輔相成,將知識鞏固與思維提升落到實處,再經過一系列問題解決后引導學生完善課前作業中的思維導圖,進而完善單元認知結構。

三、“課后”——以分層要求為抓手踐行落實

(一)確定分層作業的原則

單元復習的分層課后作業與統一要求的作業有所不同,教師在充分考慮學生學習目標的掌握程度的基礎上,有針對性的強化不同層次學生的基礎知識、技能和方法。在相同的作業時間內,讓不同層次的學生獲得更多的“成功的體驗”,從而保持學生學習的興趣,同時完成新課堂講評的精準幫扶。

但學生的知識、能力水平存在差異,這就要求教師在課后作業的設計中要充分考慮學情差異。首先根據課中作業的完成情況調整課后作業,將課中作業與課后作業緊密聯系,課中作業為課后作業的設計提供指導,課后作業是對課中作業的進一步補充;其次,通過課中作業的評價反饋劃分學生層次,實現動態分層,精準掌握學情,再將同一個作業目標對不同層次的學生提出不同的達成要求,再以達成要求為目標應設置相對應的課后作業。

(二)將目標—要求—作業精準分層

教師在接受學生具有不同的發展程度的基礎上,對作業的難度有準確的把握。學生在已達成的目標的基礎上,有的同學具有好勝心更愿意“冒險”,挑戰“最近發展區”的內容,但是有的同學更愿意“獲得成功”,更習慣完成簡單的題目。因此教師要了解不同的學生,根據學生的個性和心理差異進行分類,精心設計符合學生身心發展規律的形式多樣的作業形式。

例如:作業目標——能根據需要配制一定溶質質量分數的溶液。先將對應的課中作業進行回收評價,制定詳細的評價標準和不同的達成要求:課中作業2 正確率低于80%,提出基礎層次的達成要求:能掌握溶液配置的一般步驟,會分析溶液配置過程中的誤差,完成習題4(1)(2);課中作業2 正確率80%~100%,提出中等層次的達成要求:完成習題4(1)(2)選做(3);課中作業2 正確率100%,提出高階層次的達成要求:能根據實驗目的進行簡單計算,自主設計配置方案,完成習題4(3)。

習題4:某同學想要配制120g 溶質質量分數是5%的硝酸鉀溶液,分析解決以下問題:

(1)配制溶液的步驟如下:

①計算:需要KNO3固體_______g,水_____mL(水的密度是1g/cm3)。

②稱量:用托盤天平上稱取KNO3固體時,應放在_______ 托盤(填“左邊”或“右邊”)。

③溶解:把KNO3放置到燒杯中,并用_____ 攪拌,作用是_____。

④裝瓶:配制好的溶液轉移至試劑瓶中,并標注信息貼上標簽。

下面請在標簽上寫出需要標注的信息。

(2)配制溶液結束后,發現所得溶液的質量分數小于5%,那么原因可能___。

①硝酸鉀固體中有雜質

②配制溶液時燒杯提前用蒸餾水潤洗

③使用量筒量取水時俯視讀數

④使用量筒量取水時仰視讀數

(3)若老師提供的藥品有,足量的KNO3固體和水,500g8%的KNO3溶液和500g1%的KNO3溶液,請利用上述藥品,設計更多的配置方案,并寫在下面。

通過分層作業讓學困生可以補齊基礎知識的不足并且培養學生學習化學的興趣,逐步建立學好化學的信心,同時讓學優生在鞏固學科知識促進思維提升的同時進一步培養學科素養。借助分層作業讓各個層次不同水平的學生分別達到診斷、補漏、提升的目的,從而提升復習效率,落實復習目標。

四、結語

“教者有心,學者得益”,教師用心設計的作業是集閱讀、思考、實踐、評價于一體的活動。在我國當前推行“雙減”的背景下,“減量”“提質”是作業設計優化的兩個方向。其中以單元為基本單位,以真實情境為線索開展作業設計是提高作業設計質量進而提升初中化學復習效果的有效路徑。在初中化學復習課中,教師需要讓復習內容與現實生活緊密聯系,引導學生從生活的視角看待化學知識,在真實情境中解決化學問題,真正學以致用,提升素養。