相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向的影響

作者簡(jiǎn)介:賈明勝,男,山東泰安人,浙江師范大學(xué)教育學(xué)院碩士研究生,主要從事教育管理、教師教育研究.

摘? 要:對(duì)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的關(guān)注是讓其“留得下、教的好”的關(guān)鍵。研究運(yùn)用混合研究方法中的探索性序列設(shè)計(jì)方案,首先通過(guò)質(zhì)性研究建構(gòu)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的具體維度,發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感可分為群體相對(duì)剝奪和個(gè)體相對(duì)剝奪;將質(zhì)性研究結(jié)果整理為相對(duì)剝奪感量表,在驗(yàn)證量表有較好信效度的基礎(chǔ)上,圍繞相對(duì)剝奪感這一核心變量探究其對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向的影響以及領(lǐng)悟社會(huì)支持在兩者之間的緩沖作用。研究發(fā)現(xiàn),群體相對(duì)剝奪感和個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向均有顯著的正向影響。領(lǐng)悟社會(huì)支持在群體相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向以及個(gè)體相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向中均能起到調(diào)節(jié)作用。

關(guān)鍵詞:相對(duì)剝奪感;鄉(xiāng)村青年教師;向城性流動(dòng)意向;領(lǐng)悟社會(huì)支持;混合研究

中圖分類(lèi)號(hào):G650

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):2095-5995(2023)09-0056-10

一、問(wèn)題的提出

近年來(lái),國(guó)家高度重視鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè),出臺(tái)了一系列的政策向其傾斜。但據(jù)2022年《中國(guó)教育統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù),2021年度鄉(xiāng)村地區(qū)僅小學(xué)階段教師流失就高達(dá)339721人。[1]而青年教師是流失群體中的主力軍。有學(xué)者通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在農(nóng)村義務(wù)教育階段職業(yè)內(nèi)流動(dòng)教師群體中,青年教師占比高達(dá)78.47%。[2]對(duì)于鄉(xiāng)村青年教師群體的關(guān)注有助于穩(wěn)定鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)。

現(xiàn)有研究多數(shù)聚焦在教師流失、離職的影響因素方面。例如,經(jīng)濟(jì)學(xué)視角的工資待遇,[3]社會(huì)學(xué)視角的教師形象和社會(huì)地位,[4]心理學(xué)視角的教師職業(yè)認(rèn)同、心理感受,[5]文化學(xué)視角體現(xiàn)在教師對(duì)鄉(xiāng)土文化的適應(yīng)上。[6]但上述研究多是從應(yīng)然角度進(jìn)行考察,在人們眼中,鄉(xiāng)村教師就是這樣或者那樣的。如人們普遍認(rèn)為鄉(xiāng)村教師的地位不高,但是問(wèn)題是如何得出的?并未進(jìn)一步揭示這些問(wèn)題存在的內(nèi)在機(jī)理。厘清問(wèn)題產(chǎn)生的深層次根源才有助于采取針對(duì)性的方法。

相對(duì)剝奪感是指?jìng)€(gè)體或群體通過(guò)與參照群體橫向或縱向比較而感知到自身處于不利地位,進(jìn)而體驗(yàn)到憤怒和不滿(mǎn)等負(fù)性情緒的一種主觀認(rèn)知和情緒體驗(yàn)。[7]相對(duì)剝奪感失衡會(huì)引發(fā)離職、社會(huì)流動(dòng)等負(fù)面后果。[8]該理論可以作為教師向城性流動(dòng)意向的解釋變量。但目前關(guān)于教師相對(duì)剝奪感的研究還較匱乏。本文在建構(gòu)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感具體內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,基于領(lǐng)悟社會(huì)支持的調(diào)節(jié)作用,探索相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向的影響機(jī)制,豐富了關(guān)于教師流動(dòng)研究的理論基礎(chǔ)。據(jù)此,研究試圖揭示以下問(wèn)題。第一,鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的具體表現(xiàn)形式有哪些?第二,相對(duì)剝奪感與鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)之間的關(guān)系是怎樣的?第三,領(lǐng)悟社會(huì)支持能否在兩者之間起到調(diào)節(jié)作用?

二、研究設(shè)計(jì)

(一)混合研究方法的使用

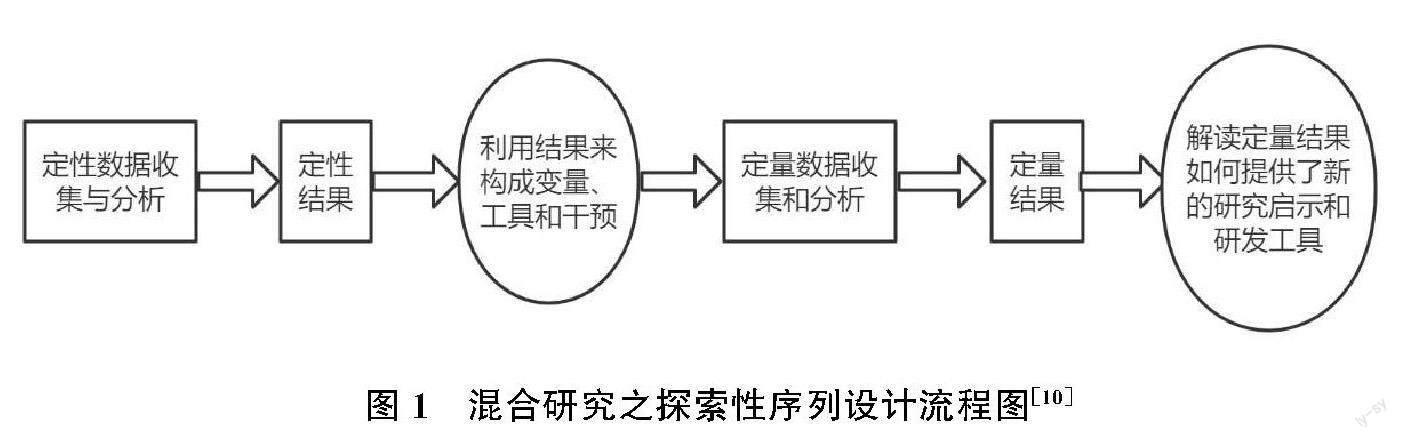

當(dāng)前關(guān)于教師相對(duì)剝奪感的研究多是從社會(huì)地位、經(jīng)濟(jì)收入、專(zhuān)業(yè)發(fā)展三個(gè)維度進(jìn)行研究。一方面,通過(guò)文獻(xiàn)梳理可以發(fā)現(xiàn),這三個(gè)維度對(duì)于其他群體同樣適用,并未體現(xiàn)出鄉(xiāng)村教師群體的特殊性。另一方面,這幾個(gè)維度是從群體角度進(jìn)行研究,但相對(duì)剝奪感還包括個(gè)體維度。基于此,本研究采用克雷斯威爾在其著作《混合研究導(dǎo)論》中提出的探索性序列設(shè)計(jì)方案。如下圖所示,探索性序列設(shè)計(jì)方案共分為三個(gè)階段。第一階段旨在通過(guò)定性數(shù)據(jù)收集和剖析研究問(wèn)題。隨后第二階段的研究涉及利用第一階段定性研究的結(jié)果并研發(fā)測(cè)量單元或者添加新的研究工具亦或是新的實(shí)驗(yàn)干預(yù)。第三階段的定量研究應(yīng)用上一階段的測(cè)量單元、測(cè)試新的研究工具或者在實(shí)驗(yàn)研究中使用了新的干預(yù)或者活動(dòng)。[9]

因囿于已有教師相對(duì)剝奪感的維度劃分過(guò)于泛化,無(wú)法窺探出教師相對(duì)剝奪感的具體內(nèi)涵。因此,本研究首先通過(guò)扎根理論建構(gòu)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的表現(xiàn)形式。圍繞著鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感這一核心變量,將當(dāng)前鄉(xiāng)村教師研究主題中最為嚴(yán)重的向城性流動(dòng)問(wèn)題引入研究中。與此同時(shí),在結(jié)合文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,探索領(lǐng)悟社會(huì)支持在相對(duì)剝奪感和向城性流動(dòng)意向之間的緩沖作用。可以看出,探索性序列設(shè)計(jì)方案與本研究具有較強(qiáng)適切性。

(二)質(zhì)性研究設(shè)計(jì)

1.研究對(duì)象的選取

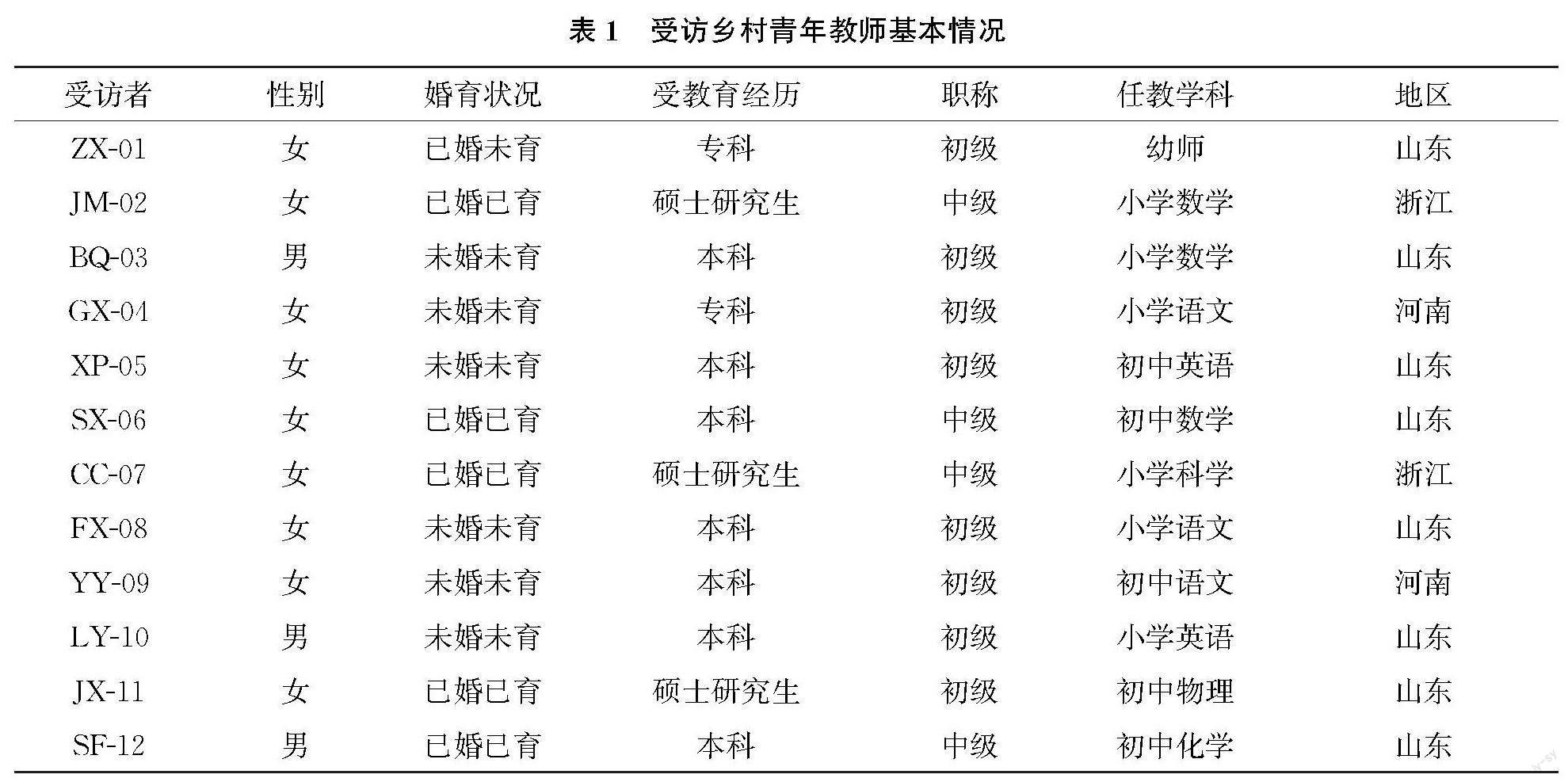

本文首先運(yùn)用質(zhì)性研究方法,以研究者本人作為研究工具,通過(guò)社會(huì)互動(dòng)對(duì)其行為與意義建構(gòu)獲得解釋性理解。[11]研究采用目的性抽樣與方便性抽樣相結(jié)合的方法,在2023年4—7月完成訪(fǎng)談數(shù)據(jù)收集工作,從山東、河南及浙江地區(qū)抽取了12位鄉(xiāng)村青年教師作為研究對(duì)象。因鄉(xiāng)村學(xué)校教師男女比例過(guò)大,故抽取的青年女老師較多(N女=9,N男=3);結(jié)合關(guān)于青年的限定,年齡介于22—35歲。其中的3位訪(fǎng)談對(duì)象具有鄉(xiāng)村—縣城雙重教師工作經(jīng)歷,使訪(fǎng)談資料的信度具有一定的可靠性。研究對(duì)象信息如表1所示:

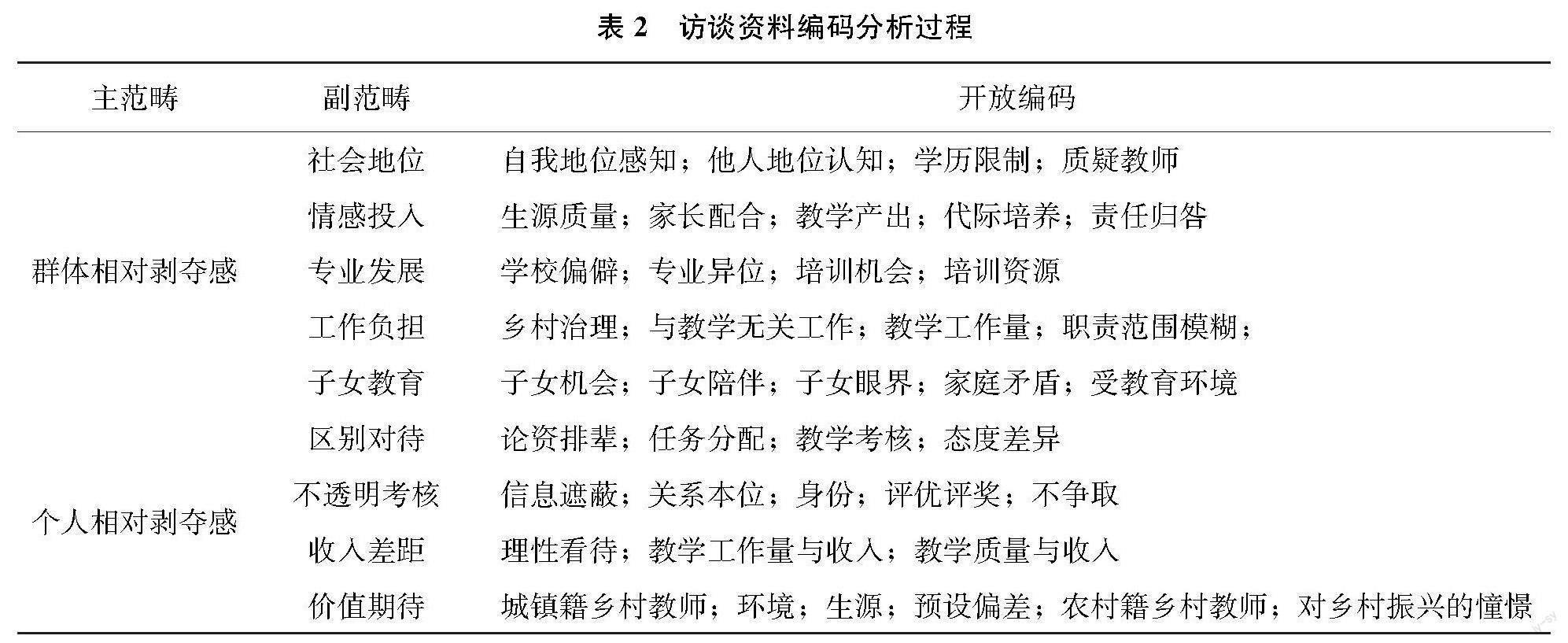

2.訪(fǎng)談編碼

訪(fǎng)談完成后,通過(guò)NVIVO 12軟件對(duì)訪(fǎng)談信息進(jìn)行編碼。值得一提的是,編碼方式并非完全按照“扎根理論”范式,而是介于預(yù)定式和歸納式之間。[12]這種收集資料的方式雖有預(yù)先設(shè)定的分析框架,但并非僵硬的將訪(fǎng)談資料塞進(jìn)框架,而是仍對(duì)資料持開(kāi)放態(tài)度。具體編碼結(jié)果如表2所示。

(三)量化研究設(shè)計(jì)

1.理論假設(shè)

(1)相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向

從地域空間來(lái)看,教師職業(yè)內(nèi)的流動(dòng)包括降級(jí)流動(dòng)(城市到農(nóng)村)、平級(jí)流動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或者縣城到縣城、升級(jí)流動(dòng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)到地級(jí)城市或省會(huì)城市、縣城到省會(huì)城市)。本研究中的向城性流動(dòng)為鄉(xiāng)村青年教師在職業(yè)內(nèi)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)向地級(jí)城市及地級(jí)以上城市流動(dòng)的價(jià)值判斷和價(jià)值選擇的過(guò)程。相應(yīng)的,向城流動(dòng)意向指的是鄉(xiāng)村教師在職業(yè)內(nèi)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)向地級(jí)城市及地級(jí)以上城市流動(dòng)的意愿。

在相對(duì)剝奪感研究領(lǐng)域,盧西曼在其1966年發(fā)表的《相對(duì)剝奪與社會(huì)公正——20世紀(jì)英國(guó)社會(huì)不平等態(tài)度研究》一文中,[13]首次區(qū)分了相對(duì)剝奪感的個(gè)體與群體維度,即所謂個(gè)體相對(duì)剝奪感與群體相對(duì)剝奪感。

群體相對(duì)剝奪感是個(gè)體以所在群體的身份與另一群體相比較。關(guān)于群體相對(duì)剝奪感對(duì)人口社會(huì)流動(dòng)影響的文章已取得豐富的進(jìn)展,而教師群體相對(duì)剝奪感的文章也有涉及。陳煒等人在相對(duì)剝奪感的視角下對(duì)農(nóng)村流動(dòng)人口問(wèn)題的研究中指出群體相對(duì)剝奪感會(huì)促使人們謀求社會(huì)流動(dòng)以減輕剝奪感并取得社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位。[14]賈盼盼將群體相對(duì)剝奪感劃分為物質(zhì)利益、職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)及職業(yè)聲望三個(gè)維度,并通過(guò)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)群體相對(duì)剝奪感對(duì)農(nóng)村教師的向城性流動(dòng)意向有顯著的正向影響。[15]根據(jù)以上研究材料可以推斷群體相對(duì)剝奪感對(duì)農(nóng)村教師的向城性流動(dòng)意向是有影響的。因此,提出本研究的第一條研究假設(shè):

H1:群體相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向具有正向影響

個(gè)體相對(duì)剝奪感所作的是人際比較, 指的是通過(guò)與周?chē)渌耍ㄈ鐑?nèi)群體其他成員或相關(guān)外群體成員)比較而感知到自身處于不利地位。這里主要是以鄉(xiāng)村學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)或者同事為參照對(duì)象。目前關(guān)于個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)人口社會(huì)流動(dòng)影響的文章較少,教師個(gè)體相對(duì)剝奪感的材料更少,這方面的實(shí)證研究也極少。從個(gè)體相對(duì)剝奪感的其他研究主題可以推斷兩者間的相關(guān)關(guān)系。有學(xué)者從人力資源管理角度探討了員工在并購(gòu)(M&A)過(guò)程中對(duì)個(gè)體相對(duì)剝奪感與其離職意愿之間的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn)個(gè)體相對(duì)剝奪感能夠預(yù)測(cè)員工的離職意愿。[16]此外,組織公正也是個(gè)體相對(duì)剝奪感產(chǎn)生的一個(gè)重要因素。組織不公正導(dǎo)致的相對(duì)剝奪感會(huì)降低員工的組織承諾,提高離職率。[17]根據(jù)以上材料可以推斷個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向是有影響的。據(jù)此,提出本研究的第二條研究假設(shè):

H2:個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向具有正向影響

(2)領(lǐng)悟社會(huì)支持與向城性流動(dòng)意向

社會(huì)支持的概念最早在西方精神病學(xué)的相關(guān)研究中提出。我國(guó)學(xué)者肖水源將社會(huì)支持分為客觀支持、主觀支持以及支持利用度。領(lǐng)悟社會(huì)支持則是主觀的社會(huì)支持,是個(gè)體在社會(huì)環(huán)境中領(lǐng)悟和體會(huì)到的被理解、被尊重、被支持的情感體驗(yàn)和滿(mǎn)意程度。目前關(guān)于教師社會(huì)支持對(duì)于教師離職的研究已取得豐富的進(jìn)展。曾練平、何明遠(yuǎn)等通過(guò)對(duì)571名中小學(xué)教師進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)社會(huì)支持能直接影響中小學(xué)教師的離職意向。[18]與此類(lèi)似,唐文雯、蘇君陽(yáng)等人研究表明,涵蓋組織支持的社會(huì)支持也能降低教師離職意向。[19]綜上所述,領(lǐng)悟社會(huì)支持被認(rèn)為是一種能夠減少工作負(fù)面影響的社會(huì)心理因素。教師在工作場(chǎng)所感受到的社會(huì)支持會(huì)降低職業(yè)倦怠和離職意向。據(jù)此,提出本研究的第三條研究假設(shè):

H3:領(lǐng)悟社會(huì)支持對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城流動(dòng)意向具有負(fù)向影響

文獻(xiàn)回顧發(fā)現(xiàn),學(xué)者們?cè)谙鄬?duì)剝奪感對(duì)流失意向或者留任意愿的影響進(jìn)行研究時(shí),并未考慮其中的調(diào)節(jié)變量。典型的外源變量如社會(huì)支持,可以考慮作為相對(duì)剝奪感和向城性流動(dòng)意愿之間關(guān)系調(diào)節(jié)變量。[20]社會(huì)支持緩沖器理論模型認(rèn)為,當(dāng)個(gè)體受到其他因素對(duì)身心狀況的負(fù)面影響時(shí),可以通過(guò)社會(huì)支持的調(diào)節(jié)使個(gè)體保持或提高自身的身心健康水平。[21]很多研究者以此為基礎(chǔ)對(duì)社會(huì)支持的調(diào)節(jié)作用進(jìn)行了檢驗(yàn)和探討。有學(xué)者發(fā)現(xiàn)感知到的社會(huì)支持緩沖了抑郁癥狀與個(gè)人相對(duì)剝奪之間的關(guān)系。[22]也有學(xué)者通過(guò)對(duì)815名大學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查發(fā)現(xiàn),朋友支持調(diào)節(jié)個(gè)體相對(duì)剝奪對(duì)基本心理需求滿(mǎn)足與FOMO之間關(guān)系的中介作用。[23]還有學(xué)者探討農(nóng)民工群體相對(duì)剝奪感與生活滿(mǎn)意度及社會(huì)支持的相關(guān)關(guān)系,發(fā)現(xiàn)社會(huì)支持對(duì)群體相對(duì)剝奪感和生活滿(mǎn)意度的關(guān)系起調(diào)節(jié)作用,[24]因此,我們假設(shè)領(lǐng)悟社會(huì)支持可以調(diào)節(jié)相對(duì)剝奪感與鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向之間的關(guān)系。鄉(xiāng)村青年教師領(lǐng)悟社會(huì)支持感的高低調(diào)節(jié)相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響的程度。研究假設(shè)如下:

H4:領(lǐng)悟社會(huì)支持在群體相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向間起到調(diào)節(jié)作用

H5:領(lǐng)悟社會(huì)支持在個(gè)體相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向間起到調(diào)節(jié)作用

2.問(wèn)卷設(shè)計(jì)

相對(duì)剝奪感量表。鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感測(cè)量工具采用自編量表。問(wèn)卷以質(zhì)性研究探索結(jié)果為基礎(chǔ),開(kāi)發(fā)問(wèn)卷《鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的內(nèi)容結(jié)構(gòu)量表》。該問(wèn)卷包含34道題目,包括群體相對(duì)剝奪感和個(gè)人相對(duì)剝奪感。群體相對(duì)剝奪感包括五個(gè)維度,分別是社會(huì)地位、情感投入、專(zhuān)業(yè)發(fā)展、工作負(fù)擔(dān)及子女教育。個(gè)體相對(duì)剝奪感包括四個(gè)維度,分別是價(jià)值期待、區(qū)別對(duì)待、不透明的考核及收入差距。問(wèn)卷采用李克特5點(diǎn)計(jì)分法,得分越高表示鄉(xiāng)村青年教師被剝奪感受越明顯。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,群體相對(duì)剝奪感及其分維度的克隆巴赫系數(shù)為0.822-0.883之間,X2/df為1.059,RMSEA為0.012,CFI為0.998,IFI為0.998,TLI為0.998。而個(gè)體相對(duì)剝奪感及其分維度的克隆巴赫系數(shù)為0.822-0.883之間,X2/df為1.333,RMSEA為0.028,CFI為0.993,IFI為0.993,TLI為0.991,這說(shuō)明兩量表的信效度及各維度的擬合指數(shù)較好。

向城性流動(dòng)意向量表。根據(jù)朱智賢(1989)對(duì)意向活動(dòng)肯定和否定或者正向和負(fù)向的兩分法。在問(wèn)卷選取前,參考了國(guó)內(nèi)外關(guān)于離職意向與留任意愿的量表,例如魏淑華在2008年編制的《離職意向量表》,最終整理出《鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意愿量表》。本量表由一個(gè)維度構(gòu)成,共四個(gè)題項(xiàng),主要測(cè)量鄉(xiāng)村青年教師留在鄉(xiāng)村的利益考量,向城性流動(dòng)意向的強(qiáng)度。問(wèn)卷采用李克特5點(diǎn)計(jì)分法,得分越高表示鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向越高。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,向城性流動(dòng)意向量表的克隆巴赫系數(shù)為0.883,X2/df為2.315,RMSEA為0.052,CFI為0.097,IFI為0.997,TLI為0.992。該量表的信效度及擬合指數(shù)較好。

領(lǐng)悟社會(huì)支持量表。研究在借鑒Zimet等人編制、姜乾金修訂的領(lǐng)悟社會(huì)支持量表的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改編。[25]前人編制的量表多用于評(píng)定個(gè)體感受到來(lái)自家庭、朋友和其他人的社會(huì)支持程度。但鄉(xiāng)村青年教師有其特殊性。一方面,國(guó)家出臺(tái)了一系列補(bǔ)助政策傾斜,那鄉(xiāng)村青年教師感知到的政策支持程度以及鄉(xiāng)村學(xué)校所給予的組織支持程度如何?另一方面,多數(shù)鄉(xiāng)村青年教師正面臨著家庭與工作交織的雙重壓力,那么其感受到的家庭支持程度如何?質(zhì)言之,本研究將領(lǐng)悟社會(huì)支持改編為三個(gè)維度,分別是政策支持、家庭支持及組織支持,三個(gè)維度各包括四個(gè)題項(xiàng)。所有題目均采用李克特5級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。得分越高反映鄉(xiāng)村青年教師領(lǐng)悟到的社會(huì)支持感越高。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,領(lǐng)悟社會(huì)支持及其分維度的克隆巴赫系數(shù)為0.861-0.895之間,X2/df為1.503,RMSEA為0.034,CFI為0.993,IFI為0.993,TLI為0.990。該量表的信效度及各維度的擬合指數(shù)較好。

三、研究結(jié)果

(一)共同方法偏差檢驗(yàn)

本文選取了使用頻率最高的Harmans單因素方法對(duì)共同的方法偏差進(jìn)行了檢驗(yàn)。通過(guò)對(duì)所有題項(xiàng)進(jìn)行因子分析,采用無(wú)旋轉(zhuǎn)的主成分分析方法來(lái)評(píng)估共同方法偏差的影響。可以看出,未旋轉(zhuǎn)的最大因素方差的解釋率只有30.949%,小于40%的臨界標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有出現(xiàn)只析出一個(gè)因子的情況,這說(shuō)明本研究沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的共同方法偏差。

(二)相關(guān)分析

對(duì)相對(duì)剝奪感、向城性流動(dòng)意向和領(lǐng)悟社會(huì)支持的相關(guān)性進(jìn)行分析,結(jié)果如下表所示,結(jié)果說(shuō)明相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向、領(lǐng)悟社會(huì)支持顯著相關(guān)。群體相對(duì)剝奪感與領(lǐng)悟社會(huì)支持顯著負(fù)相關(guān),與向城性流動(dòng)意向顯著正相關(guān)。而個(gè)體相對(duì)剝奪感同樣與領(lǐng)悟社會(huì)支持顯著負(fù)相關(guān),與向城性流動(dòng)意向顯著正相關(guān)。領(lǐng)悟社會(huì)支持與向城性流動(dòng)意向顯著負(fù)相關(guān)。

(三)領(lǐng)悟社會(huì)支持在相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向中的調(diào)節(jié)作用

本研究將性別、年齡編碼為虛擬變量后作為控制變量,相對(duì)剝奪感作為自變量,向城性流動(dòng)意向作為因變量,領(lǐng)悟社會(huì)支持作為調(diào)節(jié)變量。采用多元層級(jí)回歸來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗(yàn)。根據(jù)調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗(yàn)程序,筆者首先將控制變量放入第一層回歸;自變量、因變量及調(diào)節(jié)變量去中心化(即個(gè)體值與其均數(shù)之差),再將自變量(相對(duì)剝奪感)和調(diào)節(jié)變量(領(lǐng)悟社會(huì)支持)放入第二層回歸,然后將前兩者及二者乘積(相對(duì)剝奪感×領(lǐng)悟社會(huì)支持)放入第三層回歸,考察領(lǐng)悟社會(huì)支持可能的調(diào)節(jié)作用。

1.領(lǐng)悟社會(huì)支持在群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向預(yù)測(cè)中的調(diào)節(jié)作用

上表模型2是以群體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持為自變量,向城性流動(dòng)意向?yàn)橐蜃兞拷⒍嘣貧w模型;模型3是以群體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持和交互項(xiàng)群體相對(duì)剝奪感*領(lǐng)悟社會(huì)支持為自變量,向城性流動(dòng)意向?yàn)橐蜃兞拷⒍嘣貧w模型。進(jìn)行分層回歸分析后比較第二層R22和第一層R21的大小, 如果R2有顯著增加則說(shuō)明存在調(diào)節(jié)效應(yīng)。模型2中,群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向有正向影響作用(β=0.283,t=5.966,P<0.001);假設(shè)H1得到驗(yàn)證。領(lǐng)悟社會(huì)支持對(duì)向城性流動(dòng)意向具有負(fù)向影響作用。(β=-0.340,t=-7.159,P<0.001)。假設(shè)H3得到驗(yàn)證。在納入群體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持的交互項(xiàng)后,回歸方程解釋了向城性流動(dòng)意向的35.2%。R2顯著增加了4.8%。交互項(xiàng)對(duì)向城性流動(dòng)意向的預(yù)測(cè)顯著(β=-0.245,t=-5.697,P<0.01),說(shuō)明領(lǐng)悟社會(huì)支持的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著。假設(shè)H4得到驗(yàn)證。

為了進(jìn)一步揭示領(lǐng)悟社會(huì)支持在群體相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向間的調(diào)節(jié)作用,將領(lǐng)悟社會(huì)支持以上下一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差分為高分組和低分組,通過(guò)計(jì)算在高領(lǐng)悟社會(huì)支持和低領(lǐng)悟社會(huì)支持水平下,群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響趨勢(shì),結(jié)果如圖3。

如圖3所示,對(duì)于低領(lǐng)悟社會(huì)支持的個(gè)體,群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的負(fù)向預(yù)測(cè)作用顯著;群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響只在低領(lǐng)悟社會(huì)支持組達(dá)到顯著水平(simple slope = 0.765,t=8.4147,p<0.001) , 即對(duì)于低領(lǐng)悟社會(huì)支持的被試而言, 較強(qiáng)烈的群體相對(duì)剝奪感可以顯著預(yù)測(cè)向城性流動(dòng)意向;而在高領(lǐng)悟社會(huì)支持組, 群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向沒(méi)有顯著預(yù)測(cè)作用 (slope = -0.006,t=-0.057,p>0.005) ;說(shuō)明高社會(huì)支持可以緩沖群體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響。

2.領(lǐng)悟社會(huì)支持在個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向預(yù)測(cè)中的調(diào)節(jié)作用

同樣,模型2是以個(gè)體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持為自變量,向城性流動(dòng)意向?yàn)橐蜃兞拷⒍嘣貧w模型;模型3是以個(gè)體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持和交互項(xiàng)群體相對(duì)剝奪感*領(lǐng)悟社會(huì)支持為自變量,向城性流動(dòng)意向?yàn)橐蜃兞拷⒍嘣貧w模型。模型2中,個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向有正向影響作用(β=0.243,t=4.977,P<0.001);假設(shè)H2得到驗(yàn)證。領(lǐng)悟社會(huì)支持對(duì)向城性流動(dòng)意向具有負(fù)向影響作用(β=-0.355,t=-7.262,P<0.001)。在納入個(gè)體相對(duì)剝奪感和領(lǐng)悟社會(huì)支持的交互項(xiàng)后,回歸方程解釋了向城性流動(dòng)意向的36%。R2顯著增加了7.5%。交互項(xiàng)對(duì)向城性流動(dòng)意向的預(yù)測(cè)顯著(β=-0.299,t=-7.128,P<0.01),說(shuō)明領(lǐng)悟社會(huì)支持的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著,假設(shè)H5成立。

為更進(jìn)一步分析領(lǐng)悟社會(huì)支持的調(diào)節(jié)作用,將領(lǐng)悟社會(huì)支持以上下一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差分為高分組和低分組,通過(guò)計(jì)算在高領(lǐng)悟社會(huì)支持和低領(lǐng)悟社會(huì)支持水平下,個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響趨勢(shì),結(jié)果如圖4。

如圖所示,對(duì)于低領(lǐng)悟社會(huì)支持的個(gè)體,個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的負(fù)向預(yù)測(cè)作用顯著;個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響只在低領(lǐng)悟社會(huì)支持組達(dá)到顯著水平(simple slope = 0.758,t=8.587,p<0.001) ,即對(duì)于低領(lǐng)悟社會(huì)支持的被試而言, 較強(qiáng)烈的個(gè)體相對(duì)剝奪感可以顯著預(yù)測(cè)向城性流動(dòng)意向;而在高領(lǐng)悟社會(huì)支持組,個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向沒(méi)有顯著預(yù)測(cè)作用 (slope = -0.141,t=-1.488,p<0.005) ;說(shuō)明高社會(huì)支持可以緩沖個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)向城性流動(dòng)意向的影響。

四、結(jié)論與討論

(一)鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的維度劃分

群體相對(duì)剝奪感是鄉(xiāng)村青年教師與縣城教師的比較過(guò)程中產(chǎn)生的。在本研究中,群體相對(duì)剝奪感包括社會(huì)地位、情感投入、專(zhuān)業(yè)發(fā)展、工作負(fù)擔(dān)及子女教育五個(gè)維度,也就是說(shuō),與縣城教師相比,鄉(xiāng)村青年教師主觀認(rèn)為自己在這五個(gè)維度多處于劣勢(shì)。與已有研究將鄉(xiāng)村教師相對(duì)剝奪感劃分為經(jīng)濟(jì)收入、專(zhuān)業(yè)發(fā)展、社會(huì)地位三個(gè)維度相比,本文通過(guò)質(zhì)性研究豐富了教師相對(duì)剝奪感的維度。一方面,“鄉(xiāng)補(bǔ)”政策的實(shí)施使得鄉(xiāng)村教師在橫向的群體對(duì)比中已不存在明顯的經(jīng)濟(jì)剝奪。例如BQ教師所說(shuō),和縣城老師比的話(huà),我們收入其實(shí)比他們要高一些,因?yàn)槲覀冇朽l(xiāng)補(bǔ)。(BQ-03)另一方面,在已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上又?jǐn)U展了子女教育、工作負(fù)擔(dān)和情感投入三個(gè)維度。在子女教育方面,有學(xué)者通過(guò)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),“讓孩子享受更好的教育資源”以及“照顧家人”仍然是影響鄉(xiāng)村教師離職意愿的最重要因素。[26]而在工作負(fù)擔(dān)方面,由于鄉(xiāng)村學(xué)校存在教師結(jié)構(gòu)性缺編問(wèn)題使得青年教師需要承擔(dān)較重的工作量。CC教師說(shuō):去年缺英語(yǔ)老師。校長(zhǎng)說(shuō)經(jīng)費(fèi)有限,超出了上面給的名額。就變成語(yǔ)文老師去教英語(yǔ)。同時(shí),我三個(gè)同事也面臨這樣的遭遇。(CC-07)在情感投入上,與縣城教師相比,鄉(xiāng)村地區(qū)的家長(zhǎng)配合程度低。JM教師說(shuō):家長(zhǎng)說(shuō)最多的話(huà)是,我不在家,老師你多費(fèi)心;我周末回不去,孩子玩手機(jī)我也沒(méi)辦法,老師,你說(shuō)說(shuō)他吧。(JM-02)此外,生源差距也是一個(gè)重要的方面,加上鄉(xiāng)村學(xué)校服務(wù)的生源較差,致使青年教師的教學(xué)投入難以獲得相應(yīng)教學(xué)產(chǎn)出。一些老師戲稱(chēng)“燃燒了自己,卻照不亮學(xué)生”。JX教師說(shuō),看到成績(jī),你會(huì)覺(jué)得白費(fèi)心思。我教的初中物理,就那幾個(gè)學(xué)生能考及格。稍微難點(diǎn)的知識(shí)我都不太講,講了他們也搞不明白。(JX-11)可以看出,相對(duì)剝奪感是一個(gè)動(dòng)態(tài)及漸變的生成性概念,某一階段存在的剝奪層面會(huì)因外界的有效干預(yù)而消失,而隨著社會(huì)的變遷,又會(huì)產(chǎn)生新的相對(duì)剝奪感。

涉及個(gè)體相對(duì)剝奪感的單獨(dú)研究還較少,而關(guān)于教師個(gè)體相對(duì)剝奪感的研究處于空白。在本文中,個(gè)體相對(duì)剝奪感包括個(gè)體—橫向相對(duì)剝奪感及個(gè)體—縱向相對(duì)剝奪感,為了克服個(gè)體—縱向相對(duì)剝奪感單一維度測(cè)量的繁瑣,本研究在編制問(wèn)卷時(shí),統(tǒng)一并為個(gè)體相對(duì)剝奪感。個(gè)體相對(duì)剝奪感是青年教師與鄉(xiāng)村學(xué)校的同事比較后產(chǎn)生的。一方面,對(duì)于城鎮(zhèn)籍青年教師來(lái)說(shuō),從小一直享受著城市的生活慣習(xí),鮮有農(nóng)村的生活經(jīng)驗(yàn),往往把鄉(xiāng)村想象為“山美水美人更美”的世外桃源。但入職后發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村與他們的預(yù)設(shè)不符。城市有保潔,像大學(xué)里那種每天來(lái)收拾衛(wèi)生的阿姨。縣城教學(xué)樓也有廁所;鄉(xiāng)村學(xué)校廁所和教學(xué)樓有段距離,班空時(shí)間去一趟剛來(lái)得及。(YY-09)而對(duì)于農(nóng)村籍青年教師來(lái)說(shuō),闊別鄉(xiāng)村教育的場(chǎng)域多年,對(duì)于鄉(xiāng)村學(xué)校的變化倍感生疏。盡管鄉(xiāng)村的學(xué)校環(huán)境和教師待遇都在改善,但真實(shí)的情境卻讓農(nóng)村籍青年教師有苦難言。如JX教師說(shuō),我在鄉(xiāng)村讀書(shū)時(shí),也有個(gè)別不學(xué)習(xí)、愛(ài)搗亂的學(xué)生。但現(xiàn)在我們班1/3的學(xué)生是那樣的。(JX-11)另一方面,青年教師與鄉(xiāng)村學(xué)校的同事比較后產(chǎn)生的相對(duì)剝奪感劃分為區(qū)別對(duì)待、不透明的考核及收入差距三個(gè)維度。三者產(chǎn)生的根源在于鄉(xiāng)村學(xué)校組織對(duì)于資源的不公正分配以及中國(guó)中國(guó)傳統(tǒng)單位制所強(qiáng)調(diào)的“關(guān)系”文化。老教師帶的班犯錯(cuò)可以視而不見(jiàn),比如發(fā)型不合適,我們青年教師的班有時(shí)候沒(méi)有錯(cuò)都硬要找出來(lái)。檢查衛(wèi)生,老教師的班可能礙于面子就不會(huì)扣分。還有些活動(dòng)根本就不會(huì)公開(kāi),專(zhuān)門(mén)私發(fā)給幾個(gè)本地老師,讓他們?nèi)⒓樱缓笪液屯露紱](méi)見(jiàn)過(guò)那些通知。(JX-11)當(dāng)青年教師在關(guān)系文化中處于被動(dòng)位置以及社會(huì)身份認(rèn)同低于自我身份認(rèn)同時(shí),被剝奪感受開(kāi)始凸顯。

(二)相對(duì)剝奪感、向城性流動(dòng)意向及領(lǐng)悟社會(huì)支持的相關(guān)關(guān)系

1.群體相對(duì)剝奪感是鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向的推力

從數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),群體相對(duì)剝奪感對(duì)于鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向具有明顯的正向影響,鄉(xiāng)村青年教師感受到群體相對(duì)剝奪感越高,向城性流動(dòng)意向越強(qiáng)。這與已有的研究結(jié)論大體一致。有學(xué)者發(fā)現(xiàn)群體相對(duì)剝奪感會(huì)對(duì)教師的工作積極性產(chǎn)生影響,農(nóng)村教師的群體相對(duì)剝奪感越高,其工作積極性越低。更有相似的研究發(fā)現(xiàn)群體相對(duì)剝奪感對(duì)農(nóng)村教師的向城性流動(dòng)意向有顯著的正向影響,而與本研究不同的是,該研究?jī)H將群體相對(duì)剝奪感劃分為上述所說(shuō)的三個(gè)維度。

根據(jù)推拉理論,個(gè)體選擇流動(dòng)的最終目的是想通過(guò)流動(dòng)來(lái)改善當(dāng)前的生活條件。人口選擇流動(dòng)是兩種不同方向的力相互作用的結(jié)果。一方面是促使人口城鄉(xiāng)遷移的力量,包括來(lái)自城市的拉力(如工資高、就業(yè)機(jī)會(huì)多、生活工作條件好等)。在本研究中,群體相對(duì)剝奪感充當(dāng)了青年教師選擇向城性流動(dòng)意向的拉力。質(zhì)言之,縣城學(xué)校有鄉(xiāng)村青年教師較為青睞的因素,對(duì)鄉(xiāng)村青年教師具有較強(qiáng)的吸引力,這推動(dòng)著青年教師向城性流動(dòng)。

2.個(gè)體相對(duì)剝奪感是鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向的拉力

從數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)于鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向具有明顯的正向影響。青年教師感受到個(gè)體相對(duì)剝奪感越高,向城性流動(dòng)意向越強(qiáng)。這與國(guó)外的研究相一致,Osborne研究發(fā)現(xiàn)個(gè)體相對(duì)剝奪感對(duì)個(gè)體行為產(chǎn)生顯著性的影響,包括離職、降低對(duì)自己所在組織和部門(mén)的忠誠(chéng)度等。[27]而從國(guó)內(nèi)的相關(guān)文獻(xiàn)看,關(guān)于個(gè)體相對(duì)剝奪感的研究較少,但是關(guān)于組織公平感對(duì)個(gè)體行為影響的行為居多。國(guó)外有學(xué)者認(rèn)為相對(duì)剝奪感理論和公正理論實(shí)質(zhì)是相同的理論,也有研究者認(rèn)為兩者不同,他認(rèn)為相對(duì)剝奪感理論和公正理論均屬于組織公平理論中的內(nèi)容理論。因此,組織公平感與個(gè)人相對(duì)剝奪感具有有某種程度上的聯(lián)系性,兩者都是由于資源的不公正分配導(dǎo)致的。已有研究發(fā)現(xiàn)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)地緣傾向趨重、排斥外地籍高學(xué)歷教師是導(dǎo)致他們離職的原因之一。[28]

如果說(shuō)群體相對(duì)剝奪感是青年教師向城性流動(dòng)意向的拉力,那個(gè)體相對(duì)剝奪感就是向城性流動(dòng)意向的推力。由于鄉(xiāng)村學(xué)校存在資源分配不均以及諸多管理失調(diào)的現(xiàn)象,這倒逼著鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)。

3.領(lǐng)悟社會(huì)支持是相對(duì)剝奪感與鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向間的緩沖力

調(diào)節(jié)作用分析結(jié)果顯示,領(lǐng)悟社會(huì)支持在相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向之間起到削弱作用。從結(jié)果論看,盡管鄉(xiāng)村教師政策實(shí)施的效果差強(qiáng)人意,但是也可以在一定程度上降低教師的向城性流動(dòng)意向。有學(xué)者通過(guò)大規(guī)模調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償力度是影響鄉(xiāng)村教師留任的一個(gè)重要因素。[29]此外,馬斯洛認(rèn)為人存在五種層次需要,作為最高層次的需要,針對(duì)鄉(xiāng)村學(xué)校職稱(chēng)評(píng)審的政策傾斜對(duì)向城性流動(dòng)意向也有重要的影響。盡管職稱(chēng)傾斜政策對(duì)于青年教師長(zhǎng)期留任鄉(xiāng)村學(xué)校的影響還有待檢驗(yàn),但是對(duì)其短期去留會(huì)有某種程度上的抑制作用,有效專(zhuān)業(yè)發(fā)展與教學(xué)效能感對(duì)教師留任意愿具有顯著的預(yù)測(cè)作用;[30]再者,家庭支持對(duì)鄉(xiāng)村青年教師向城性流動(dòng)意向也具有重要的影響。我國(guó)自古就有“父母在,不遠(yuǎn)行”的俗語(yǔ),父母希望子女常伴身旁,并且教師還算是一個(gè)體面的工作。有研究表明,父母態(tài)度對(duì)大學(xué)生農(nóng)村就業(yè)意向產(chǎn)生直接影響,在大學(xué)生農(nóng)村就業(yè)意愿推拉力模型中,父母態(tài)度發(fā)揮了中介作用。[31]最后,領(lǐng)導(dǎo)及同事支持帶來(lái)的組織支持對(duì)向城性流動(dòng)意向也有重要影響。組織支持能夠有效提高留任意愿。[32]可以發(fā)現(xiàn),在較高領(lǐng)悟社會(huì)支持的緩沖下,相對(duì)剝奪感與向城性流動(dòng)意向間的關(guān)系減弱。

(三)研究不足

本文在現(xiàn)有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上推進(jìn)了研究進(jìn)度,但仍存在一些不足。首先,在樣本選取上,因可利用資源的限制,本研究只是研究者通過(guò)滾雪球的方式借助人際網(wǎng)絡(luò)來(lái)分發(fā)問(wèn)卷,主要以山東、河南地區(qū)的鄉(xiāng)村青年教師為調(diào)查對(duì)象,未能保障嚴(yán)格的抽樣,研究結(jié)果的可推廣性具有一定的限度。未來(lái)研究可以嘗試加大樣本量,對(duì)比分析不同省份的鄉(xiāng)村青年教師相對(duì)剝奪感的現(xiàn)狀及差異。其次,在研究?jī)?nèi)容上,限于題項(xiàng)及篇幅限制,本文只考慮到了相對(duì)剝奪感中的認(rèn)知成分,忽視了相對(duì)剝奪感所包括的情感成分,即鄉(xiāng)村青年教師在相對(duì)剝奪感情境中的憤怒或者不滿(mǎn)意程度如何?這需要進(jìn)一步研究。

參考文獻(xiàn):

[1]中華人民共和國(guó)教育部發(fā)展規(guī)劃司.中國(guó)教育統(tǒng)計(jì)年鑒2021[Z].北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社,2022:154.

[2]于海波,于冰.農(nóng)村義務(wù)教育教師補(bǔ)充機(jī)制研究[M].北京:科學(xué)出版社,2019.

[3][29] 于海英.經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償越多越能留住鄉(xiāng)村教師嗎——基于組織承諾中介效應(yīng)的實(shí)證研究[J].當(dāng)代教育論壇,2022(02):109-115.

[4]白亮,郭二梅.農(nóng)村教師單向流動(dòng)的原因及應(yīng)對(duì)策略——基于社會(huì)認(rèn)同動(dòng)機(jī)理論視角[J].教師發(fā)展研究,2018,2(01):25-30.

[5]楊進(jìn),李廣,楊雪.何以堅(jiān)守——基于勒溫“場(chǎng)動(dòng)力理論”談鄉(xiāng)村教師流失的規(guī)避[J].杭州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2021,43(02):114-121.

[6]呂天.文化環(huán)境層面的鄉(xiāng)村教師流失問(wèn)題探查[J].教學(xué)與管理,2019(32):6-8.

[7][20] 熊猛,葉一舵.相對(duì)剝奪感:概念、測(cè)量、影響因素及作用[J].心理科學(xué)進(jìn)展,2016(3):438-453.

[8]時(shí)勘,崔有波,萬(wàn)金,等.分配公平對(duì)員工離職傾向的影響:相對(duì)剝奪感的中介作用[J].現(xiàn)代管理科學(xué),2015(10):7-9.

[9][10] [美]約翰·W.克雷斯威爾.混合研究方法導(dǎo)論[M].上海:上海人民出版社,2015:44-45+63.

[11]陳向明.質(zhì)的研究方法與社會(huì)科學(xué)研究[M].北京:教育科學(xué)出版社,2000:12.

[12]邁爾斯,休伯曼.質(zhì)性資料的分析方法與實(shí)踐[M]張芬芬,譯.重慶:重慶大學(xué)出版社,2008:86-87.

[13]Runciman W G.Relative deprivation and social justice:a study of attitudes to social inequality intwentieth-century England[M].Gregg Revivals,1966.

[14]陳煒,徐綾澤.“相對(duì)剝奪理論”在農(nóng)村流動(dòng)人口犯罪防控中的應(yīng)用[J].法學(xué)雜志,2010(3):78-80.

[15]賈盼盼.群體相對(duì)剝奪感對(duì)農(nóng)村教師向城性流動(dòng)意向的影響研究[D].東北師范大學(xué),2015.

[16]Cho B , Lee D , Kim K .How Does Relative Deprivation Influence Employee Intention to Leave a Merged Company? The Role of Organizational Identification[J].Human Resource Management, 2014, 53(3).

[17]ZIGARMI D,NIMON K,HOUSON D,et al.Beyond engagement:toward a framework and operational definition for employee work passion[J].Human Resource Development Review,2009,8(3):300-326.

[18]曾練平,何明遠(yuǎn),陳靜怡,陳顯紅.中小學(xué)教師社會(huì)支持與離職意向的關(guān)系:基于潛變量有調(diào)節(jié)的中介模型[J].貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018,36(05):115-120.

[19]唐文雯,蘇君陽(yáng),吳娛,孫芳.農(nóng)村幼兒教師社會(huì)支持與離職意向的關(guān)系研究——以職業(yè)承諾為中介變量[J].教師教育研究,2015,27(06):66-71.

[21]Etzion D.(1984).Moderating effect of social support on the stress-burn out relationship.[J].Journal of Applied Psychology,1984,69(4):615-622.

[22]Zhao Sibo,Peng Li.Feeling matters: perceived social support moderates the relationship between personal relative deprivation and depressive symptoms.[J].BMC psychiatry,2021,21(345):1-10.

[23]Xie X,Wang Y,Wang P, et al. Basic Psychological Needs Satisfaction and Fear of Missing Out: Friend Support Moderated the Mediating Effect of Individual Relative Deprivation[J]. Psychiatry Research,2018(268):223-228.

[24]王亞楠.新生代農(nóng)民工相對(duì)剝奪感對(duì)生活滿(mǎn)意度的影響:社會(huì)支持的調(diào)節(jié)作用[D].福建師范大學(xué),2018.

[25]汪向東,王希林,馬弘,等.心理衛(wèi)生評(píng)定量表手冊(cè)(增訂版)[M].北京:中國(guó)心理衛(wèi)生雜志社,1999:205-209.

[26]王艷玲.鄉(xiāng)村教師離職意愿影響因素的變與不變——基于《云南省鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃(2015—2020年)》實(shí)施前后的比較[J].華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2023,41(09):85-99.

[27]Osborne D, Smith H J, Huo Y J, More than a feeling:Discrete emotions mediate the relationship between re lative deprivation and reactions to workplace Furloughs[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2012,38(5):628-641.

[28]周明.中小學(xué)高學(xué)歷教師職業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀研究——基于對(duì)上海市某郊區(qū)中小學(xué)高學(xué)歷教師訪(fǎng)談的分析[J].上海教育科研,2018(12):81-84.

[30]李瓊,何柯薇,周敬天.從政策留人到發(fā)展留人:合作交流的專(zhuān)業(yè)發(fā)展氛圍可以留住鄉(xiāng)村教師嗎[J].教育學(xué)報(bào),2022,18(02):124-133.

[31]劉姍.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下大學(xué)生農(nóng)村就業(yè)意愿的影響因素分析[D].湖南師范大學(xué),2021.

[32]江鷺欣.鄉(xiāng)村教師留教意愿影響因素調(diào)查研究[D].福建師范大學(xué),2021.

The Influence of Relative Deprivation on the Intention of Rural

Young Teachers to Move to Cities

——Exploratory Sequence Design Scheme Based on Hybrid Research

Jia Ming-sheng

(School of Education, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004)

Abstract:The focus on the relative sense of deprivation among rural young teachers is the key to making them “stay and teach well”. The exploratory sequence design scheme in the mixed research method was used in the study. Firstly, a specific dimension of relative deprivation among rural young teachers was constructed through qualitative research. It was found that the relative deprivation of rural young teachers can be divided into group relative deprivation and individual relative deprivation; Organize the results of qualitative research into the Relative Deprivation Scale, and on the basis of verifying the good reliability and validity of the scale, explore the impact of Relative Deprivation, a core variable, on the intention of rural young teachers to move towards urban areas, and understand the buffering effect of social support between the two. Research has found that both group relative deprivation and individual relative deprivation have a significant positive impact on the intention of rural young teachers to move towards urban areas. Understanding social support can play a moderating role in group relative deprivation and intention towards urban mobility, as well as individual relative deprivation and intention towards urban mobility.

Keywords:

relative deprivation; Rural young teachers; Intention to move towards urban areas; Understand social support; Mixed research