系統工程視闕下蘇州地區培育高素質農民的關鍵要素研究

殷志揚 翟超群 葉琦

摘要高素質農民是促進現代農業發展的重要人力資本。要實現鄉村振興,必須要加快培育適應時代需求和農業農村發展新趨勢的高素質農民,因此對培育高素質農民的一般規律進行歸納和總結具有現實意義和理論價值。梳理了當前高素質農民培育的主要影響因素以及高素質農民培育模式的主要特征。基于系統工程的視角,從培育高素質農民的關鍵要素維度對蘇州地區培育高素質農民的經驗做法展開深入解析,分別對培育理念、培育主體、培育對象、培育目標、培育途徑、培育模式與培育制度等關鍵要素進行了概念界定和經驗梳理,并在此基礎上提出了促進高素質農民成為現代農業發展主導力量的相應對策和建議。

關鍵詞系統工程;高素質農民;培育;關鍵要素;蘇州地區

中圖分類號G 729文獻標識碼A文章編號0517-6611(2023)24-0265-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.24.056

Research on the Key Factors of Cultivating Highquality Farmers in Suzhou City? from the Perspective of System Engineering

YIN Zhiyang1,2,3, ZHAI Chaoqun4, YE Qi1

(1.Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture, Suzhou, Jiangsu? 215008; 2.Changzhou University, Changzhou, Jiangsu 213164;3.Nanjing Agricultural University,Nanjing,Jiangsu 210095;4.Kunshan Agricultural Information Center,Kunshan,Jiangsu 215301)

AbstractHighquality farmers are an important human capital to promote the development of modern agriculture. To achieve rural revitalization, we must accelerate the cultivation of highquality farmers who adapt to the needs of the times and new trend of agricultural and rural development. Therefore, it is of practical significance and theoretical value to summarize the general laws of cultivating highquality farmers. This paper combed the main influencing factors of the current cultivation of highquality farmers and the main characteristics of the cultivation mode of highquality farmers. From the perspective of system engineering, the experience and practice of cultivating highquality farmers in Suzhou were analyzed from the perspective of the key elements of cultivating highquality farmers, including the cultivation concept,cultivation subject, cultivation object, cultivation goal, cultivation approach, cultivation mode and cultivation system.On this basis, relevant countermeasures and suggestions were put forward to promote highquality farmers to become the leading force of modern agricultural development.

Key wordsSystem engineering;Highquality farmers;Cultivation;Key factors;Suzhou region

高素質農民是促進現代農業發展的重要人力資本。要實現鄉村振興,必須要加快培育適應時代需求和農業農村發展新趨勢的高素質農民[1]。2022年中央一號文件提出“實施高素質農民培育計劃”。在培育政策演變方面,我國高素質農民培育政策經歷了農民培訓、以科技培訓為重點、新型職業農民培訓、高素質農民培育4個階段的演變[2]。在培育實踐方面,我國高素質農民培育經歷了探索試點、規模擴張和提質增效3個階段[3]。在國家支農惠農政策的助力下,高素質農民隊伍規模不斷擴大、務農收入不斷提升、結構不斷優化,已經成為鄉村振興的重要力量,為解決“誰來種地”“誰來興村”問題提供了新的有生力量。然而,蘇州地區面臨農業從業人員減量化、老齡化、兼業化、外來化的挑戰,不能滿足園區化、合作化、農場化等適度規模經營方式和現代農業生產方式需求。“誰來種地”問題成為制約蘇州現代農業發展的迫切問題,蘇州現代農業發展急需本土化高素質農民。筆者通過對蘇州地區高素質農民培育典型案例進行梳理和歸納,總結出蘇州地區培育高素質農民的一般規律,旨在為經濟發達地區高素質農民培育的提質增效提供理論指導。

1文獻綜述

1.1高素質農民培育的影響因素

影響高素質農民培育的外部因素主要包括農業收入、農業生產規模化、產業發展市場化、社會職業聲望[4]、高標準農田建設[5]、農業政策[6]、農地分散經營模式[7]、社會對新型職業農民的期望[8]、社會網絡和產業網絡[9]、新型職業農民資格證書的含金量[10]。影響高素質農民培育的內部因素主要包括農民鄉土情結、能力提升需要[4]、職業認同感、培育政策感知[11]、個體能動性的發揮[8]、返鄉創業的風險預期[7]。新農人是高素質農民的典型代表,新農人的成長經驗可以給高素質農民培育帶來啟發。彭超[2]認為新農人進入涉農產業的時間、第一桶金來源、新農人所在農業經營單位產業發展定位和主營產品銷售模式等因素是當前影響新農人發展質量的關鍵因素。培育高素質農民的關鍵環節是培訓[12]。

綜上所述,影響高素質農民培育的外部因素主要是自然條件(土地資源)、社會環境(農業政策的出臺和落地、國家對高素質農民的需求和認可)和經濟發展階段(優質的農產品是否能夠得到消費者的認可,高素質可以帶來商品溢價)以及農民是否能夠得到及時、優質的教育培訓。影響高素質農民培育的內部因素主要是個人對上述外部因素的風險感知和收益感知,例如農民對從事農業生產的風險感知、對培育政策和培訓效果的收益感知,經過綜合評估后形成個體能動性和職業認同感。

1.2高素質農民的培育模式

培育模式是人才培養系統中最復雜、最富變化、最有活力、最重要的要素系統[13]。國內學者主要圍繞高素質農民培育模式的創新和實踐開展了大量卓有成效的研究。徐向明等[14]提出依托江蘇現代農業園區(企業)合作聯盟,構建新型職業農民培育平臺,完善新型職業農民培育的體制與機制,提出并實踐了“五位一體”新型職業農民培養模式。“陽晨模式”是以產業聯盟為載體培育新型職業農民的典型模式,其運作的基礎是農業廣播電視學校和企業之間的培訓機制,運作的關鍵是政府保障機制,運作的動力在于政府、企業與聯盟戶三者之間存在利益聯結[15]。翟超群等[16]總結了昆山的培育模式,即針對高中畢業生開展農業院校學歷教育定向培養、對進村工作大學生和農村青壯年開展繼續教育培養、對農業經營主體開展短期培訓等形式。趙永紅[17]提出推進高素質農民培育農民田間學校模式的推廣應用,助力新型農業經營主體的形成和發展。王倩等[18]介紹了昆山市首次嘗試開展高素質農民成人高等學歷免費教育的實踐經驗。奚照壽等[19]系統構建了“三能力四模塊”高素質農民培育模式。唐麗霞[10]建議豐富培訓主體,強化企業在新型職業農民培育中的主體性作用,引入社會組織;創新培訓方式,將實習實訓落到實處,采用信息技術和在線培訓的方式;提升新型職業農民資格證書的含金量,加強行業協會對證書認定標準的參與。何可等[20]認為應以糧食安全和農業綠色低碳發展為主要線索,積極推進新農科建設,鼓勵涉農人才扎根“三農”。于莎等[21]基于“穿越—進階—循環”生成機制,提出應采取注重高階思維訓練、拓寬終身學習渠道、加強實踐場域教學、構建“政行校企協”協同育人模式等建議。

目前高素質農民培育模式呈現以下特征:一是注重人才培育的理念和教學組織形式等方面的創新;二是培育主體越來越趨向多元化,頂層設計調動了不同主體參與的積極性;三是越來越多的農業類院校加強了新農科建設,積極參與高素質農民培育實踐。現有研究對高素質農民培育的關注點局限在培育模式,而實際上培育高素質農民是一個系統工程,包括培育理念、培育主體、培育對象、培育目標、培育途徑、培育模式與培育制度等關鍵要素。目前從系統工程的視角深入剖析培育高素質農民關鍵要素構建的文獻尚不多見。實際上,只有厘清培育高素質農民的關鍵要素,才能總結出培育高素質農民的一般規律。筆者基于系統工程的視角,從培育高素質農民關鍵要素的維度對蘇州地區培育高素質農民的經驗做法展開深入解析,以期梳理出經濟發達地區培育高素質農民的一般規律。

2培育高素質農民的關鍵要素——基于蘇州地區的調查

2.1培育理念

培育理念著重回答“培養什么人”“怎樣培養人”“為誰培養人”等問題[13]。高素質農民培育理念可以分為國家、農業院校與授課教師3個層面。

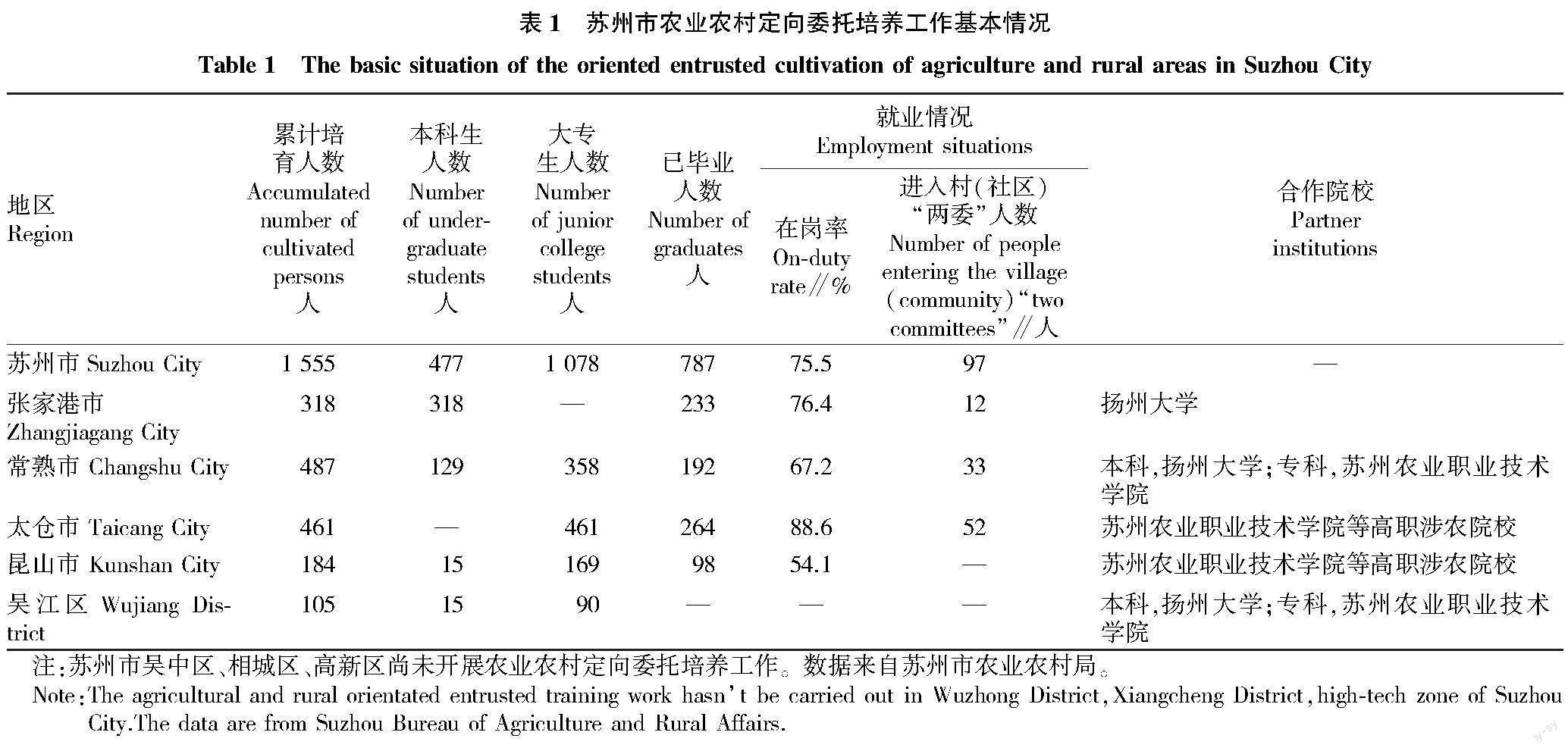

蘇州地方政府的培育理念與國家層面關于高素質農民培育活動的“指揮棒”保持一致,把農業農村人才培養擺在全面推進鄉村振興的突出位置。自2010年以來,蘇州市實施定向委托培養工程,與農業院校聯合辦學,開展訂單化、專業化、定向化培養。蘇州市農業農村定向委培工作基本情況見表1。截至2022年9月底,蘇州市累計培養農業類專業定向委培生1 555人,其中本科生477人、專科生1 078人。

此外,蘇州地方政府意識到不能僅僅依靠農業委培生進入農業領域來推動現代農業的發展,提高現有存量農民的素質也非常重要。對高素質農民的培育要切合當地農業從業人員的實際情況,既要提升技能,又要拓展素質。要充分考慮到農民內部存在精英新型職業農民和普通新型職業農民這兩大主體[6],在規劃設計如何培育高素質農民的過程中要充分考慮組間差異。昆山市從2019年開始鼓勵支持高素質農民參加成人高等學歷免費教育,以促進高素質農民的整體素質和創新能力。

農業院校的培育理念主要體現在分類培育和終身教育2個方面。以蘇州農業職業技術學院為例,高素質農民培育應做好以下方面:一是通過教產銜接、農學融合的教學模式培養“下得去、留得住、用得上”的青年職業農民;二是通過在農業企業、專業合作社、農場、生產基地設立農民社區學院教學點和實踐基地,在園中校、企中校、市級以上現代農業示范園區設立農民社區學院分院,而農民社區學院總院則是由蘇州農業職業技術學院與蘇州市農業主管部門聯合創立的“蘇州職業農民學院”,構建了“社區學院總院—社區學院分院—社區學院教學點和實踐基地”三級網絡體系,提升了新型農業經營主體的創新創業能力;三是通過田間課堂專項培訓的方式,提高新型農業生產者的專業技能。

授課教師的培育理念主要表現在授課過程中注重培訓內容的時效性、實踐性和吸引力,不僅向學員傳授農業技術方面的科技知識,而且注重培養學員的現代化農業發展理念,提升學員的經營能力和管理水平。

2.2培育主體

培育主體的含義是指由誰來培養人才。蘇州地區培育高素質農民的主體以農業院校為主,同時依托農業企業、農業合作社等新型農業經營主體,協同開展高素質農民培育。農業院校是高素質農民培育活動的設計主體,涉農專業所在的院系是高素質農民培育活動的組織主體,以高校教師、農技專家和鄉土專家為核心的師資團隊是高素質農民培育活動的實施主體。

蘇州地區在全國率先啟動農業農村“訂單式”定向委培,連續13年委托揚州大學、蘇州農業職業技術學院等涉農院校分層次、分專業培養本地戶籍初高中畢業生,本科開設農村區域發展、農林經濟管理專業,專科開設現代農業技術、設施農業與裝備等涉農專業。例如,張家港市2010年開始與揚州大學合作,連續10年設置“張家港班”,培養農村區域發展方向人才,2020年實施新一輪5年的四年制本科農林經濟管理專業定向委培工程。太倉市從2013年開始委托蘇州農業職業學院等農業院校定向培養現代農業技術等專業三年制大專“農村干部”后備人員。昆山市從2015年開始委托蘇州農業職業技術學院等涉農院校實施定向培養工作,2018年與江蘇農牧科技職業學院和南京農業大學合作開設涉農成人學歷教育大專班和本科班。從2020年開始探索委培生招錄新模式,不限制特定學校、特定專業,定向培養農企方向技術管理人才,即高三應屆畢業生自主報考全國高等院校和涉農專業。蘇州市吳江區從2020年起分別委托揚州大學和蘇州農業職業技術學院培養農村工作方向的本科生和大專生。

2.3培育對象

蘇州地區高素質農民培育的對象主要包括以下4種:①定向培養的高中畢業生;②進村工作的大學生;③現有農村青壯年;④現有農業經營主體。

2.4培育目標

培養目標的含義是指“培養什么人”。蘇州地區要培養的高素質農民是有文化、懂技術、善經營、會管理、留得下的農村實用人才。

2.5培育途徑

培育途徑的含義是指通過什么方式或借助什么載體實現人才培育目標。蘇州地區注重分類培養,針對不同的高素質農民培育對象,培育路徑存在一定的差異。針對青年學生,通過與農業院校聯合開設涉農專業班,開展定向委托培養,學生畢業后進入基層組織、涉農新型經營主體等單位。常熟市和太倉市將進入村(社區)從事農業農村工作的委培生作為村(社區)“兩委”班子后備人選培養。截至2022年9月蘇州市有97名畢業委培生進入村(社區)“兩委”班子,已成為基層治理的重要力量。2018年起,昆山市結合實際情況,與江蘇農牧科技職業學院和南京農業大學合作,開設涉農成人學歷教育大專班和本科班,針對現有農業經營主體和農村青壯年開展各類短期培訓和學歷教育。

2.6培育模式

培育模式是對人才培養過程的設計與建構,不同的培育途徑會采用不同的培育模式。其中定向委托培養緊扣農業農村重點工作、主導產業以及畢業后工作方向,定制專業化培養方案,跟蹤實施效果,積極探索“雙課堂制”“雙導師制”“雙論文制”教學模式,校地共同組織暑期實踐和走訪調研活動,將“頂崗實習”與“在校學習”緊密結合,積極實施“一對一”師徒式培育模式。以張家港市為例,委培生學習培養期間由校地雙方共同指導、共同考評。太倉市和蘇州農業職業技術學院在委培生的日常教學中實行目標共定、方案共制、教學共擔的“三共”育人模式,并安排水稻工廠化育秧現場教學、農機駕駛員操作培訓等內容,確保畢業委培生全部取得拖拉機駕駛證,促進委培生迅速成長。高素質農民在職學歷提升的培育模式與普通高等教育培育模式不同,在課程設置和教學內容選擇方面,既有普通學歷教育規定的基本內容,又有兼顧農業和農村特色的課程內容;在教學組織方面,采取半農半讀、農學交替的人才培育模式。開展短期培訓時,依托農業企業、農業合作社等新型農業經營主體,建設農民實訓基地和田間學校,為高素質農民培育提供實踐場所,突出培訓的實用性、實效性、便民性以及學員的參與性。

2.7培育制度

培育高素質農民需要構建一套相互遞進的制度鏈和相互交織的制度網,最終形成高素質農民培育的制度保障體系,具體包括認定管理制度、教育培訓制度、政策扶持制度、激勵約束制度等。

認定管理制度建立的目的在于對高素質農民的身份進行分類認定、分級管理和動態跟蹤,這樣可以更好地對不同類型、不同層次的農民進行精準培育。以昆山市為例,政府頒布了《昆山市新型職業農民認定管理辦法(試行)》《昆山市新型職業農民考核管理辦法(試行)》《昆山市中高級新型職業農民(生產經營型)評審細則》《昆山市新型職業農民跟蹤培育指導方案》等相關制度文件。

教育培訓制度建立的目的在于將培育高素質農民的路徑制度化,包括涉農專業定向委培的招生制度、函授學歷教育的招生制度,讓不同類別、不同層次的培育對象可以及時了解自己的權利和義務。例如,昆山市制定了《昆山市農業專業人才定向培養實施細則》《昆山市新型職業農民成人學歷教育實施方案》等相關政策文件。

政策扶持制度建立的目的在于通過提供優惠的金融信貸服務以及社保補貼來降低高素質農民生產經營的成本,通過組建協會、搭建平臺的形式讓高素質農民能夠生產和銷售優質、優價的農產品,提高農產品生產經營的凈利潤。例如:昆山市制定了《進一步完善昆山市城鄉居民創業小額貸款和種養業貸款發放工作的實施意見》,創設“昆農貸”資金池,為新型合作農場、家庭農場、新型職業農民等新型經營主體提供低成本、便利的貸款服務。昆山市成立新型職業農民協會,團結和引領農民主動適應新形勢,同時選聘種養殖能手組建鄉土專家服務團,成為帶領技藝傳承、帶強產業發展、帶動群眾致富的中堅力量。此外,昆山市推出“昆味到”農產品區域公用品牌,授權通過資格審核的新型職業農民使用“昆味到”商標,助農自產自銷農產品,增加農業效益。

激勵約束制度包括2個方面內容:一方面,著重強化高素質農民的榮譽感,規范高素質農民的生產經營行為,提升職業道德素養,促進其自覺履行相應的責任與義務;另一方面,注重對高素質農民培育活動的激勵和約束。以昆山市為例,政府制定了《昆山市鄉村振興人才計劃實施細則》《昆山市鄉土人才評選暫行辦法》《昆山市新型職業農民守則》等制度文件,同時將開展非法營利活動、騙取財政支農惠農補貼資金、制造農產品質量安全事件、破壞生態環境的失信人員列入黑名單。在區鎮考核制度建設方面,昆山市出臺了《昆山市鎮級新型職業農民培育工作考核制度》,明確鎮級農業部門工作任務,夯實培育工作,實行百分制考核,考核內容主要包括組織推進、培育實績、培訓組織與實施、基礎管理、宣傳報道等方面。

3研究結論和展望

3.1研究結論

高素質農民培育是一項系統工程,要從培育理念、培育主體、培育對象、培育目標、培育途徑、培育模式與培育制度等關鍵要素進行系統打造,任何一個要素成為短板都會導致培育結果出現偏差。

在培育高素質農民的7個關鍵要素中,培育理念的形成至關重要。目前比較重視提升國家層面和學校層面的培育理念,而實際上教師層面的培育理念會直接影響高素質農民培育的效果。培育制度的完善對整個培育系統的提質增效具有決定性作用,完善的培育制度可以通過強化企業在高素質農民培育中的主體性作用來不斷優化培育主體;可以通過吸引更多的有志青年和農業經營主體主動參與到高素質農民培育項目中來;可以通過制度激勵讓培育主體設計出更加合理的人才培育目標、培育模式和培育路徑。其中培育模式要契合當地農業從業人員的實際情況,既要提升技能,又要拓展素質,要充分考慮到農民內部存在精英型職業農民和普通型職業農民這兩大主體。在規劃設計高素質農民培育模式和路徑的過程中,要充分考慮組間差異,讓精英群體能夠主動與普通群體積極互動,帶動全體農民共同發展。

3.2展望

高素質農民培育的未來發展應圍繞農業供給側結構性改革工作主線,以產業發展為導向,以政策扶持為核心,以科技創新為動力,幫助農民、提高農民、富裕農民,使高素質農民成為現代農業發展的主導力量。

第一,立足產業發展,實施精準培育。①精準識別對象。圍繞“以產業育人才,靠人才強產業”,分產業、分層級科學估算發展所需的各類人員結構數量。重點將具有一定產業基礎的新型農業經營主體帶頭人、農業職業院校回鄉畢業生、有志從事農業的“創客”等納入高素質農民培育對象庫,為精準培育打下基礎。②突出培育實效。在培育形式方面,充分尊重并征求農民意愿,開展技能培訓、創業培訓等短期培訓班與開展學歷晉升教育相結合,提高農民的綜合素質;在培訓內容方面,在傳統生產環節培訓的基礎上,圍繞一二三產融合發展,更加注重向產前、產后延伸;在培訓時間方面,順應農產品生長和農業生產規律,把以往集中培訓分解為應季、應時培訓。③注重拓寬視野。組織優秀的高素質農民代表出境出國,學習先進經驗,學習精致農業、設施農業、農產品加工業和培育職業農民及其組織的做法與經驗等。

第二,瞄準主體需求,創新政策扶持。①引領轉型有人才。加快產業領軍型人才隊伍建設,實現依靠農民來致富農民。因地制宜制定鄉土人才、農業創業服務人才等評選實施細則,遴選培育一批具備創新富民引領本領的“土專家”“田秀才”,每年在新型職業農民中評選“新型職業農民標兵”,在農業實用人才中評選“種養殖能手”“農技服務能手”“優秀農產品經紀人”等,給予資金獎勵與政策扶持。②協同服務有組織。鼓勵高素質農民組建專業合作經濟組織,按照“農業大管家”理念,通過訂單式、托管式、承包式等服務方式,為廣大農戶提供覆蓋產前、產中、產后的農業社會化服務。引導成立“高素質農民協會”,給予資金扶持,促進其在產前、產中、產后發揮培訓、采購、銷售、交流、合作等綜合性作用。③推進工作有項目。優化整合相關涉農項目,建立高素質農民專項項目庫,突出在稻田綜合種養、生態有機農業、“三品”認證及品牌創建、創意農業綜合體建設等方面予以項目扶持,逐步形成項目帶動產業發展、產業促進職業農民隊伍壯大的互促共進發展模式。④創新發展有補貼。重點對生態種養、品牌創建、電商銷售、產業功能拓展等創新項目予以扶持補貼,比如對“稻+N”種養模式給予基礎設施建設補貼;對獲得有機認證的農產品給予獎補;對配送當地品牌農產品達到一定規模的,按配送額給予獎勵等。

第三,突出科技創新,強化發展動力。①創科技基地——做給農民看。依托省級農業科技綜合示范基地創建,在主要農業園區、龍頭企業建設農業科技應用示范點,面向高素質農民打造新品種、新技術、新模式、新裝備應用示范窗口。②抓創新團隊——帶著農民干。成立農業系統青年科技人才聯合攻關創新團隊,建立農技人員跟蹤聯系服務高素質農民制度,瞄準“產業急需、農民急用”,重點在生產環境修復、生態防控與重構、稻田綜合種養、生態畜禽、智能化服務平臺與農機裝備、創意農業、品牌建設與營銷7個方面帶著農民干。③建示范企業——幫著農民賺。選擇一批重點示范企業,健全運行機制,統籌自身經營和示范幫扶,在農產品開發、品牌建設運營、線上線下渠道銷售及消費市場拓展等方面幫著高素質農民賺錢。

參考文獻

[1] 溫濤,陳一明.“互聯網+”時代的高素質農民培育[J].理論探索,2021(1):12-21.

[2] 彭超.高素質農民培育政策的演變、效果與完善思路[J].理論探索,2021(1):22-30.

[3] 呂莉敏,石偉平.從規模擴張到提質增效:高素質農民培育政策的演進與優化[J].當代職業教育,2023(3):91-100.

[4] 李愛琴,王逸豪.新型職業農民培育的動力結構、實踐困境與優化路徑[J].農業經濟與管理,2021(3):71-79.

[5] 趙宇,孫學濤.高標準農田建設是否有助于推進新型職業農民培育:來自村莊的證據[J].農村經濟,2022(4):135-144.

[6] 楊健,李增元.新型職業農民發展困境:政策約束及內在機理——基于Z市的調查[J].湖北民族大學學報(哲學社會科學版),2022,40(2):70-84.

[7] 何金梅,劉芬華,何強.鄉村振興戰略初期新型職業農民多元主體重塑[J].經濟與管理,2020,34(3):62-69.

[8] 康紅芹,王國光,龐學光.生命歷程理論觀照下新型職業農民培育時機研究[J].現代遠程教育研究,2019,31(5):75-84.

[9] 張慧澤,高啟杰.新農人現象與鄉村人才振興機制構建:基于社會與產業雙重網絡視角[J].現代經濟探討,2021(2):121-125.

[10] 唐麗霞.新型職業農民培育要有新思路[J].人民論壇,2021(9):74-77.

[11] 童舉希,王崢.職業農民職業認同的影響因素研究[J].現代經濟探討,2020(10):93-103.

[12] 李偉,楊仕元,藍定香.新型職業農民培訓的供求差異及對培訓效果的影響[J].農村經濟,2020(2):138-144.

[13] 董澤芳.高校人才培養模式的概念界定與要素解析[J].大學教育科學,2012(3):30-36.

[14] 徐向明,尤偉忠,時忠明,等.創建合作聯盟 培養新型職業農民的探索與實踐[J].中國職業技術教育,2015(17):92-95,112.

[15] 呂雅輝,張潤清,張亮,等.新型職業農民培育“陽晨模式”研究[J].農業經濟問題,2018,39(11):38-49.

[16] 翟超群,潘玉蘭,姜偉.昆山市培育新型職業農民的做法與啟示[J].農村經濟與科技,2019,30(13):295-296,301.

[17] 趙永紅.高素質農民培育:農民田間學校模式探討[J].農業經濟,2020(11):89-90.

[18] 王倩,翟超群,潘玉蘭.昆山市高素質農民學歷教育的實踐與未來展望[J].安徽農學通報,2022,28(5):185-187.

[19] 奚照壽,丁麗軍,袁華根,等.鄉村振興背景下高素質農民“三能力四模塊”培育模式創新實踐:以江蘇農牧科技職業學院為例[J].江蘇農業科學,2021,49(14):1-5.

[20] 何可,王安邦,張俊飚.新時代中國農業教育發展的對策[J].世界農業,2021(8):87-96.

[21] 于莎,張天添.技能型社會下高素質農民核心素養:生成機制與培育路徑[J].中國職業技術教育,2022(6):22-30.