布萊尼:冰球女戰士

張驍

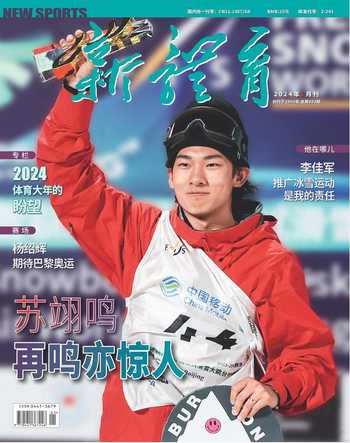

加盟東區人隊的布萊尼。

賈斯汀·布萊尼是一名在脊椎傷病方面頗有研究的博士,在加拿大有一家健康中心。對那些了解布萊尼和她非凡經歷的人來說,這位博士的成就遠不止于此。

12歲時,女孩布萊尼在男子比賽中登場,參加了多倫多青少年冰球聯盟的比賽,但馬上被剝奪了參賽權。整個青少年時期,她都在為此斗爭,最終捍衛了自己的權益。

1985年春天,12歲的布萊尼在多倫多的家里寫了一封信,詳細說明她想和男孩們一起打冰球的原因。信中寫到:“多倫多的女子青少年冰球聯賽只有兩個級別,比賽數量只有男子的一半。我想參加更多冰球比賽,但是沒有資格。男子青少年冰球聯賽的球隊總是說‘你足夠好,我們希望選你,但你是個女孩’。”

哥哥大衛正和朋友們在屋外練球,她和媽媽卡羅琳把信讀了一遍,然后寄了出去。卡羅琳是兩個孩子的單親媽媽,這封信將導致布萊尼與加拿大冰球最強大組織的對峙。

布萊尼從7歲起打冰球,家人希望她能玩一些女孩的項目,比如花樣滑冰和體操。然而沒過多久,媽媽意識到女兒想要更多。布萊尼說:“我很快覺得花樣滑冰無聊,教練讓我在冰上滑‘9’的形狀,我認為我做得很完美,但卻重復了幾個月。”媽媽知道女兒的性格,她會按照大人告訴她的去做,但不會永遠聽話。當媽媽問她還想干什么,布萊尼立即回答:“我想像哥哥一樣打冰球。”

起初,媽媽拒絕了,因為身邊的女孩都不打冰球。布萊尼很不滿,她說:“我一直抱怨,最后媽媽同意了,給我找了一支由女孩組成的冰球隊。”布萊尼加入了野貓女子冰球隊,這是當地新成立的女子冰球協會的球隊。她說:“我從花樣滑冰開始學習滑冰,滑得很快,但我的冰球技術卻很糟糕。我不懂規則,很快,哥哥幫我弄懂了。直到今天,我的冰球技術仍然比較粗糙,但我有的是力量。”

大衛和他的球隊訓練時,布萊尼會跟著一起訓練。有時教練讓她和男孩們一起上冰場。她是天生的后衛,強壯、速度快、攔截出色。但和女孩們一起玩耍時,她的力量和攻擊性就顯得不合群。布萊尼想和對手上身體,在對抗中讓對方失去球權。這在男子比賽中很常見,但在女子比賽中是不允許的。

冰上風采

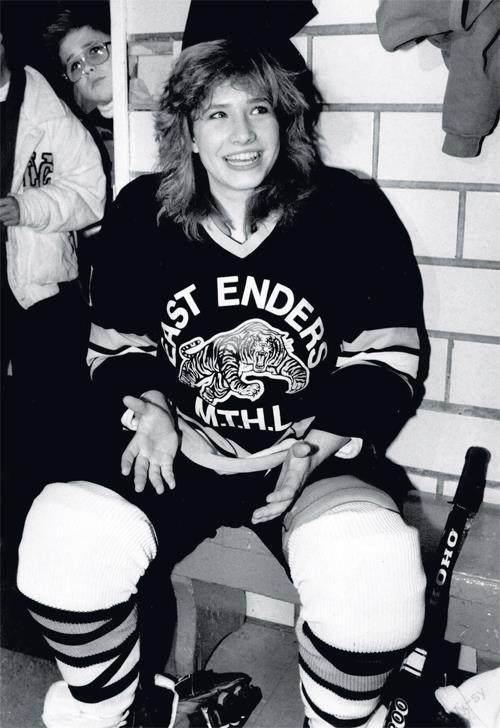

13歲的布萊尼

布萊尼說:“女子冰球比賽是技巧的角逐,但技巧并不是我的強項。我喜歡和男孩們一起打球的攻擊性,但和女孩們打球時,這會導致處罰并讓她們生氣。”漸漸地,布萊尼想像哥哥一樣打球,“他有機會參加更多的比賽,比賽時間也更長,教練們更多地參與其中”。

哥哥得到的優待不止于此。他所在的球隊擁有更好的裝備,加拿大冬天十分寒冷,他們的練習時間是下午,在室內進行。布萊尼與女孩們的訓練是早晨,在室外冰場進行。她會把自己裹得嚴嚴實實,有時不得不穿上媽媽的外套,努力讓注意力集中在比賽上,忽略寒冷。布萊尼對冰球充滿激情,在女隊里越來越格格不入,她的解決方案顯而易見,就是在男隊里為自己贏得一席之地。

哥哥贊成布萊尼的想法,他已經看到妹妹在男隊里融入得有多好。媽媽也基本贊成,盡管一開始對女兒的想法很抵觸,但也看到了她在冰場的出色表現。然而,說服其他人就是另一回事了,非常艱難。

布萊尼說:“我去參加一些男隊的選拔賽,他們會說‘我們不招女孩’,也不讓我嘗試。有時我去參加試訓,他們會讓我試試,但只是為了安撫我。他們給我一些破破爛爛的裝備,冰鞋里甚至沒有鞋墊。有的領隊說得很直白,‘我們無法保證你不受傷’。但是當我踏上冰面,我知道這是屬于我的地方。”

困難還不止于此,她所在的安大略省冰球協會不允許混合性別球隊參加當地青少年聯賽。未成年男性和女性的混編隊伍只能打到12歲,之后就各自組隊。這些規則阻礙了布萊尼,她決定改變這一現狀。

她寫信寄給多倫多最大的報紙《星報》。信的最后寫道:“ 有人可以幫助我嗎?我希望別人只根據我的實力來評判我。”1985年5月5日,這封信被發表,幾天后電話響了。

路易斯·卡奇曼為《星報》報道冰球已有30年,是4個孩子的母親。她的孩子都打冰球,她也一直在為想打冰球的女孩創造條件。

卡奇曼回憶說:“如果有人在冰球方面遇到問題,我會盡力幫他們解決。我希望孩子們能夠在冰球中獲得最好的體驗。”她不認為女孩和男孩一起打球有什么問題,“我小時候也喜歡和男孩們一起運動,我不明白為什么布萊尼不能,于是決定提供幫助”。

律師安娜·弗雷澤同意為布萊尼辯護,而且是免費的。母親卡羅琳說:“她的勇氣給我留下了深刻印象。她和女兒相處得很好,而且她這么做是為了推動冰球,不是為布萊尼個人。”

弗雷澤面對很大的壓力,她從事法律工作才5年,卻將與加拿大最強大的冰球組織較量。她知道,將運動項目分為男子和女子不是性別歧視。全球大多數運動從青少年時期開始都是按性別區分的,因為男女之間存在體質差異,需要在運動中區別對待。但是,當一個女孩在同齡人中足夠優秀,為什么不允許她參加男子比賽?

1985年9月11日,該案開庭。弗雷澤提出了兩個理由:第一,布萊尼是一名出色的冰球運動員,想要的不只是女子方面的成績。第二,她被一支未成年男子隊伍選中,因為她足夠優秀。未成年女性參加體育運動應該根據她們的實力來評判,不應該因為性別受到阻礙。

現在的布萊尼參加業余賽事。

該案得到了艾比·霍夫曼的支持。1956年,9歲的小姑娘霍夫曼在多倫多一支男子隊伍打冰球,5個月后因為球隊單一性別的規則被迫離隊。她轉向田徑,8次獲得加拿大800米冠軍,保持全國紀錄長達10年,并4次參加奧運會。1981年,霍夫曼成為加拿大第一位女性體育部長。她的話意義重大:“20世紀60年代初,當我投身田徑時,女子項目的最長距離是800米,馬拉松更是聞所未聞。當時流行的說法是女性不能參加馬拉松比賽,因為這會損害她們的健康。”

安大略冰球聯盟表示,女孩和男孩差異太大,無法一起打冰球。將女孩和男孩分開,實際上是在幫助那些想要打冰球的女孩。如果男女混編,女孩們會得不到機會。

1985年9月25日,法庭宣布布萊尼敗訴,法官認為安大略冰球聯盟提出的論據更有力。對布萊尼來說,這不是個好消息,她的生活因此受到影響。

消息傳開,她面臨著冰球界的強烈反對。媽媽說:“在學校里,沒有人坐在她旁邊,她的朋友們說:‘我們不能再和你一起玩了,你瘋了。’”

1986年,布萊尼的處境變得很糟糕。她已經習慣了在公共場合的不適,有人瞪她、罵她,甚至向她扔東西。進地鐵站的時候,甚至有人將她推倒。她還只是個十幾歲的孩子,心理遭到重創。她說:“我沒有告訴家人,不想讓媽媽擔心,我對這種事的發生感到羞愧。”

不過,布萊尼也得到了一些支持。她曾短暫加入多倫多奧林匹克男子隊。球隊發表了一份聲明:“我們希望每個人都知道,我們仍然將賈斯汀·布萊尼視為隊友。”

這年1月22日,13歲的布萊尼再次上訴,這次的材料包括一些新論據和艾比·霍夫曼的陳述。4月17日,法院做出了對布萊尼有利的裁決。布萊尼說:“得知勝訴,我很開心,我又可以去打冰球了,但事情沒那么簡單。”安大略冰球聯盟提出上訴,官司打到了加拿大最高法院,在首都渥太華開庭,距多倫多約480公里,只有布萊尼和律師弗雷澤到場。

布萊尼說:“法庭一側有一大群人,另一側是弗雷澤和我。我不得不假裝微笑,假裝我很堅強,盡管我不知道發生了什么。說實話,在內心深處,我感到非常孤獨。”

值得慶幸的是最高法院駁回了安大略冰球聯盟的上訴,同意修改女性和男性未成年人在體育運動中被區別對待的相關法律。此時,布萊尼加盟了一支新球隊,被允許與男孩們一起參加聯賽。

她等不及了,第一場比賽將在多倫多市中心的圣邁克爾體育場舉行。布萊尼說:“那是我喜歡的一塊場地,我已經穿上裝備準備比賽了,但卡奇曼把我叫出了更衣室。”卡奇曼把布萊尼拉到一邊,告訴她:“你還是不可以上場。”

原來,安大略冰球聯盟鉆了法律的空子,他們允許讓布萊尼在球隊中,但禁止她出場。布萊尼非常確定自己最終會獲得勝利,但這意味著她必須回去打官司。安大略冰球聯盟提出讓步,讓布萊尼成為特例。她可以參加比賽,但以后不允許任何女孩參加比賽,除非她們每個人也為自己而戰。布萊尼立刻拒絕,她說:“在我心里,每個人都有機會,我這么做不只是為了我。”

官司進入了拉鋸,布萊尼仍然無法和男孩們一起打球,有些筋疲力盡。直到15歲生日前幾周,她才聽到了想要的結果。經過3年的漫長訴訟,她終于鎖定了勝利。此時,她剛剛被一支叫做東區人隊的新球隊接納。

布萊尼與隊友在一起,右一為丈夫布萊克。

1988年1月15日,布萊尼到達賽場,徑直走向自己的更衣室。她身著東區人隊黑黃相間的球衣,正面印有老虎圖案,背面印有她的號碼55。換好裝備后,所有隊員聚集在男子更衣室里,聆聽教練發表鼓舞士氣的講話。當球隊走上冰面時,人群中響起了歡呼聲。

比賽開始。布萊尼起初有點緊張,出現了一些失誤。場邊觀眾的評論讓她感受到了壓力──“她不屬于這里”“你怎么敢讓她從你身邊經過!你怎么敢讓她阻止你!”經過艱苦的比賽,東區人隊以1比3落敗。媽媽和哥哥在場邊看完了全程。媽媽說:“我很興奮和自豪,她堅持下來,開創了一個非常重要的先例。”

當地報紙寫道:“球隊輸了,布萊尼贏了。”此后幾周,對布萊尼的關注仍在繼續,人們爭論這對冰球運動來說是一次飛躍還是倒退,之后就冷了下來。布萊尼努力恢復正常生活,繼續和男孩們一起打了幾年,但是仍然有人試圖阻止。十八九歲的時候,她決定回到女孩的冰球中去。

如今,加拿大安大略省的女孩只要愿意,不難參加男孩的比賽。2015-16賽季,近100名未成年女性參加了當地男子青少年冰球聯賽。多年來,布萊尼仍然熱愛冰球。她后來成為一名職業冰球運動員,推動加拿大女子冰球聯賽的開展,加盟布蘭普頓雷霆隊。退役后,她在多倫多大學讀書,考取博士學位,成為一名研究脊椎傷病的學者,并成立了自己的健康中心,幫助傷病運動員康復。工作之余 ,她在一支業余球隊繼續打冰球。

她的丈夫布萊克說:“直到現在,布萊尼仍是一個在場上很執著的球員。有一天,我和兒子所在的球隊與布萊尼所在的球隊碰面了。兒子看著我說:‘媽媽在冰上真狠。’”

布萊尼說:“我的孩子們聽過我的故事,我盡力教導他們正直地活著,以正確的理由做正確的事,即使困難重重。”