智慧變電站多物理場數字化建模關鍵技術及應用研究

成 林,馬驍騰,任雙贊,劉 臻,汪全濤

(1.國網陜西省電力有限公司電力科學研究院,陜西 西安 710054;2.國網陜西省電力有限公司超高壓公司,陜西 西安 710054)

0 引言

在國家“雙碳”戰略目標和新型電力系統引領下,電力能源已成為促進社會發展全面綠色轉型的主要戰場。國家電網有限公司為推進能源清潔低碳轉型,全力推動實現“雙碳”目標與新型電力系統構建中數字技術與能源技術深度融合、廣泛應用,相繼印發了《“碳達峰、碳中和”行動方案》和《構建以新能源為主體的新型電力系統行動方案》,并制定了2021—2030 年九大重點任務,其中,智慧變電站建設是落實國家電網有限公司發展戰略,構建現代設備管理體系的重要內容,是電網數字化建設的核心環節,提升設備智能化水平與變電運檢質量與效果的重要舉措,服務新型電力系統的重要途徑。

國網陜西省電力有限公司作為智慧變電站試點建設單位,自2020 年起開始1 000 kV 橫山、110 kV鳳凰嘴智慧變電站建設,從“提升運檢工作效率、加強設備狀態感知、提高本質安全水平”方面有力支持了變電專業數字化轉型,其中全面提升在運設備傳感器可靠性是推進智慧變電站建設的關鍵。然而,變電站工況環境是復雜電磁、濕、熱、設備振動等多物理場耦合場景,傳統可靠性相關標準,并未與變電站可靠性需求進行適應性優化,導致在智慧變電站建設中傳感器或無線網絡可靠性設計不合理,實際應用中故障率偏高,嚴重制約了智慧變電站建設。具體表現為:一是變壓器、開關等主設備內外部或附近多物理場耦合影響因素尚不清晰[1],現有傳感器生產制造依據的電磁兼容和環境適應性試驗標準,無法適用于電壓等級不斷提升的變電站復雜工況要求,造成傳感器故障率高,缺乏變電站分區分級影響評估;二是缺乏變電站復雜電磁、濕、熱、設備振動等多物理場耦合干擾環境對電氣量、狀態量、行為量、環境量典型傳感器關鍵材料、元器件與裝置的多層級影響因素分析[2-4],不同電壓等級變電站典型傳感器在傳感材料、關鍵微觀結構、元器件加工工藝及封裝方法等方面的多層級防護性能有待提升。

因此,為保障智慧變電站的建設,亟須開展數字化重構技術構建變電站多物理場特征分區分級模型的研究,從而明確適用于變電站內傳感器及傳感網設備的電磁抗擾度及環境適應性分級與技術指標要求,構建契合變電站多物理場特征分區分級模型的物聯網傳感器可靠性測試體系,發揮物聯網傳感器對智慧變電站建設的支撐作用。

1 關鍵技術

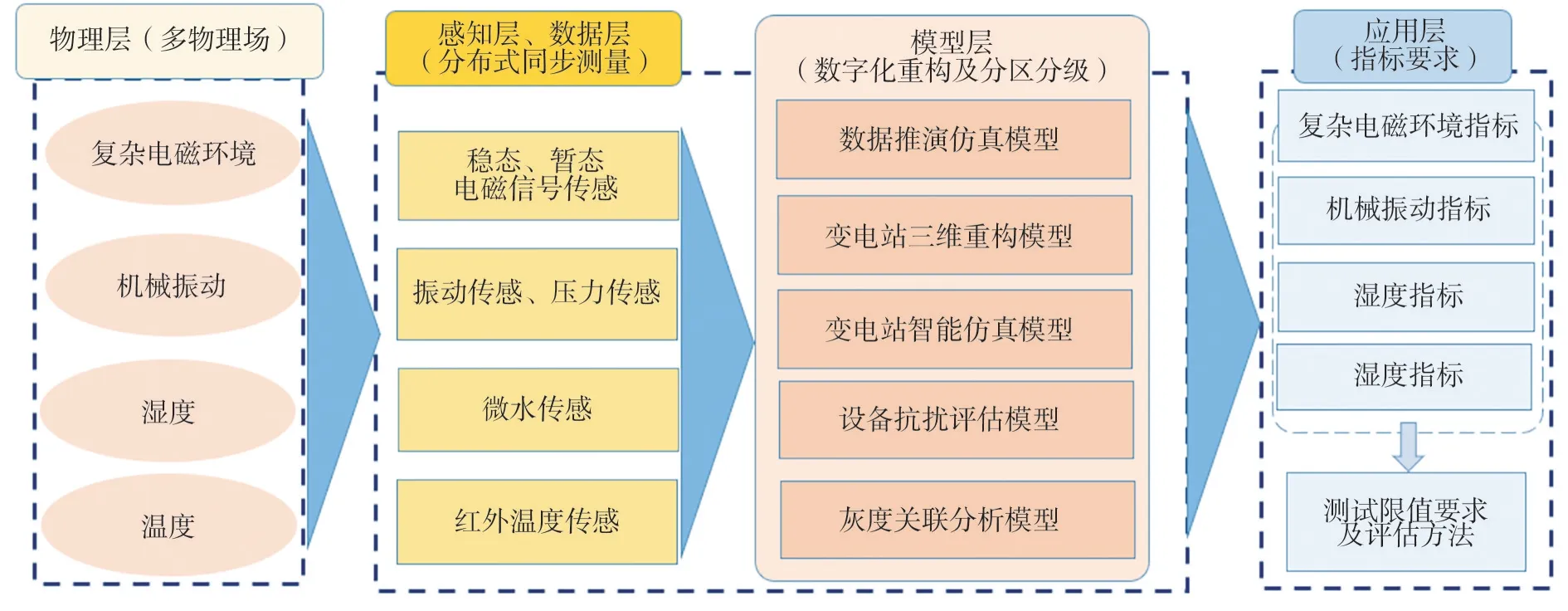

1.1 變電站多物理場典型特征量的提取方法

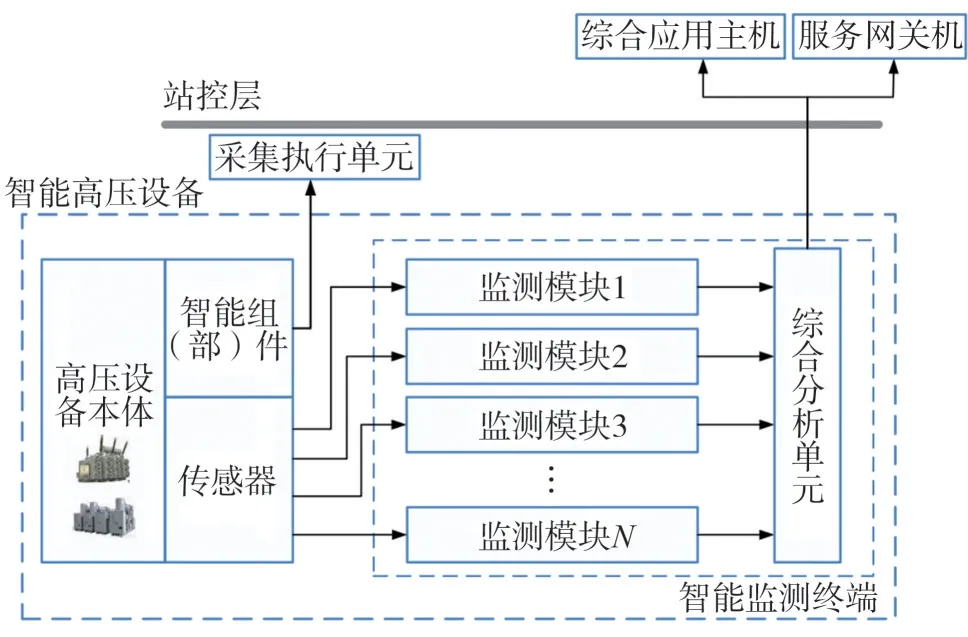

研究變電站復雜電磁騷擾、濕、熱、設備振動等多物理場典型特征參量的提取方法,首先要厘清變電站在運設備的功能及運行狀態。根據國家電網有限公司智慧變電站的建設方案,通過調研和分析,統計目前變電站中典型且故障率高的傳感器類型,得到智能高壓設備在運傳感器功能統計如圖1 所示。結合目前傳感器所安裝位置在運設備的運行功能,統計相應傳感器的測量原理和安裝方式,分析不同運行狀態下在運設備對傳感器的影響情況,針對在運設備的運行環境,分析變電站多物理場環境中其他設備對傳感器的影響。

圖1 智能高壓設備在運傳感器功能統計Fig.1 Function statistics of intelligent high-voltage equipment sensor in operation

然后基于變電站復雜電磁騷擾、濕、熱、設備振動等多物理場典型特征參量的提取,研究變電站在運設備對多物理場的影響規律,研究不同類型在運設備所處多物理場特征分布和量值強度,通過實測對不同類型在運設備電磁騷擾、濕度、溫度、設備振動等多物理場典型特征參量的分布規律和量值強度驗證上述分析結果的有效性。

1)變電站不同在運傳感設備受多物理場的影響規律。

根據變電站結構布局和不同在運設備的類型、安裝方式、安裝位置和工作模式,結合變電站多物理量的特征參量提取,研究不同現場設備工況對復雜電磁騷擾、濕、熱、設備振動等多物理場的影響規律。

首先在運傳感設備按類型分為傳感器件、板卡及裝置。其次根據安裝位置(服務于不同設備)及圖1 所示傳感功能,上述3 類傳感設備中傳感器件可以繼續細分為有源傳感器件(紅外成像傳感頭等)和無源傳感器件(天線、羅氏線圈等),板卡則包括數據采集卡、通信模組及電源模塊等,裝置則有紅外測溫儀、特高頻局放儀及高頻局放儀等。同時根據傳感器與開關設備的空間關系首先將評估電磁騷擾信號的區域分為緊貼開關設備外殼、未緊貼但位于開關設備區域內以及遠離開關設備區域3 類。

然后通過針對敞開式開關設備(air insulated switchgear,AIS)和氣體絕緣金屬封閉開關設備(gas insulated substation,GIS)進行不同電壓等級不同容性負載的隔離開關分合閘實驗[5],并提取電磁騷擾信號特征量,發現的規律為:電磁騷擾信號分電流和電壓兩類討論,均可以按照特征量值大小從低到高分為3 級。其中最高級需要對AIS 二次設備施加持續時間大于1 s、最大電流幅值大于2 000 A 且單次電流主頻大于1 MHz 的多次放電脈沖群作為電流分量電磁騷擾信號,次一級施加電流為1 500 A,最低級施加電流為1 000 A;最高級施加電壓幅值大于10 kV、持續時間大于500 ms、頻率大于1 MHz 且放電大于20 次的衰減振蕩波脈沖群的電壓分量,次一級施加電壓為6 kV,最低級施加電壓為3 kV;最高級需要對GIS 二次設備施加電壓幅值大于20 kV、持續時間大于200 ms、頻率大于30 MHz 且放電大于200 次的衰減振蕩波脈沖群電壓分量騷擾信號,次一級施加電壓為12 kV,最低級施加電壓為6 kV。

最后由于傳感類設備中的器件和板卡均工作在屏蔽外殼內,因此溫度、濕度以及振動的影響實際取決于設備的工作環境。因此安裝于電力設備的傳感器應滿足各自電力設備運行環境中各物理量的極限值,該極限值受不同設備、不同地域、氣候條件的影響就是研究變電站濕、熱、設備振動時的特征參量的變化規律。

2)變電站多物理場特征分布和量值強度。

利用Comsol 有限元仿真軟件對在運設備進行建模[6-7],研究不同環境工況下,傳感器所安裝變電站不同位置及不同載體設備在極端情況下復雜電磁騷擾、濕度、溫度、設備振動等多物理場特征量的分布規律和量值強度規律,確定傳感器在變電站中運行的多物理場環境狀況。

3)變電站多物理場特征分布和量值強度試驗驗證。

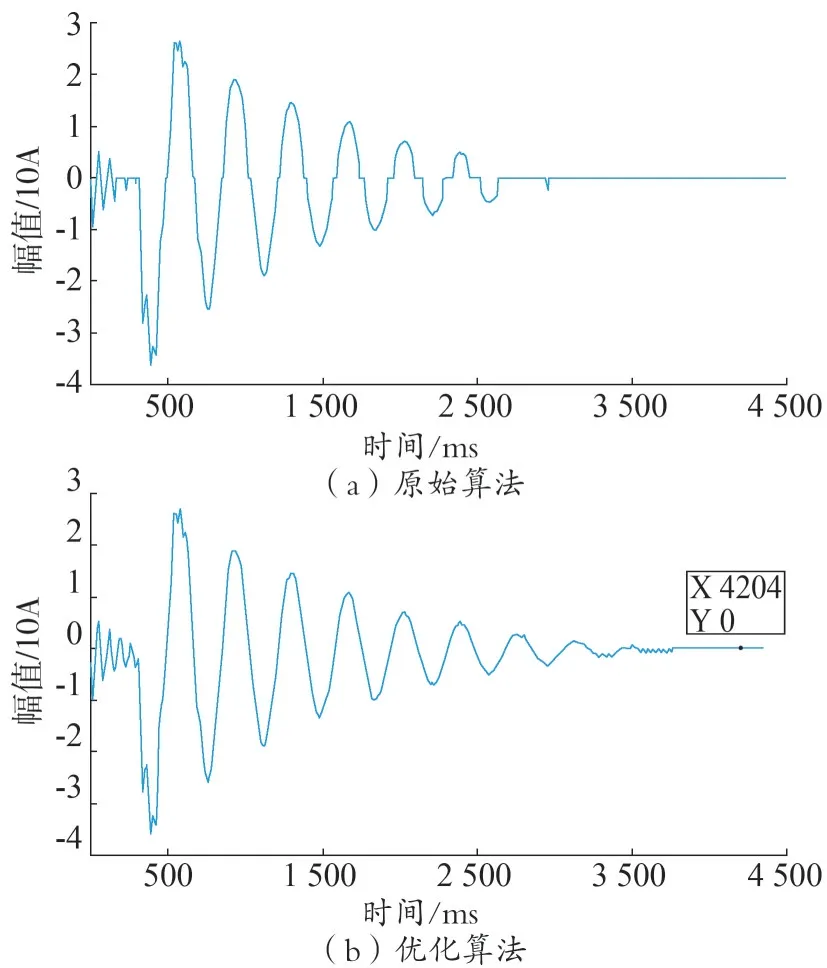

開展變電站現場復雜電磁騷擾、濕度、溫度、設備振動等多物理場典型特征參量的實際測量,并通過MATLAB 程序對波形特征參量進行提取,其中本算法包括濾波、提取單次周期、計算特征參量3 部分,如圖2 所示,經過算法優化有利于特征參量的提取。

圖2 優化波形特征參量提取算法Fig.2 Waveform comparisions of feature parameter extraction optimization algorithm and original algorithms

在上述基礎上經實測結果與仿真結果進行對比分析,驗證在運設備電磁騷擾、濕度、溫度、設備振動等多物理場典型特征參量的分布規律和量值強度理論分析的有效性。

1.2 多物理場耦合影響分析

基于特征分布、量值強度及其影響因素,研究不同物理場對安裝于不同變電站設備傳感器影響的相關性系數,從而研究在多物理量疊加作用下[8],多種物理量對傳感器影響的權重和相關性;在此基礎上,建立多物理場對安裝于不同變電站設備傳感器影響的關聯關系模型,并進行仿真分析;根據各特征參量的實測及數學統計方法對關聯關系模型進行驗證,分析多物理場作用對變電站不同安裝位置傳感器影響的關聯關系,進而為解決多物理場綜合作用下傳感器的實效機理研究提供理論依據。

1)變電站多物理場相關性系數。

根據對傳感器故障影響因素統計和不同類型物理場特征分布、量值強度分析結果,得出:安裝于開關設備及變壓器等戶外電力設備的傳感器,運行環境為24 h 內相對濕度平均值不超過95%,月相對濕度平均值不超過90%;運行環境溫度為-50~55 ℃、最大溫升140 K;設備振動產生的噪聲信號頻率集中在50~800 Hz,其峰值主要集中在50 Hz、100 Hz、200 Hz、500 Hz,幅值小于70 dB,地面水平加速度低于3 m/s2。

通過仿真分析研究多物理場疊加作用下對傳感器影響的程度,比較不同多種物理場作用情況下傳感器的失效模式和不同物理場對傳感器作用的權重,進而研究不同物理場對安裝于不同變電站設備傳感器影響的相關性系數,通過相關性系數分析不同類型傳感器對不同物理場干擾的敏感性。

2)變電站多物理場相關性建模仿真。

建立多物理場對安裝于不同變電站設備傳感器影響關聯關系的多元支持向量回歸預測模型,在建模之前需要對多物理場分布特征參量進行處理,包括:參數歸一化/標準化、相關性篩選、訓練/測試參數設置以及參數優化等;通過固定一種物理場干擾的特征,變換其他物理場干擾,得到不同物理場干擾組合方式對傳感器的干擾程度,進而驗證多物理場作用下不同物理場干擾之間的相關性系數;通過仿真,建立不同類型傳感器在同一多物理場疊加作用下的失效模型,研究多物理場疊加干擾對不同類型傳感器的影響規律。

3)變電站多物理場相關性分析。

結合變電站多物理場特征參量的實測,并對失效傳感器進行統計分析,通過改變輸入參數對多物理場關聯關系的多元支持向量回歸預測模型的預測精度進行驗證,隨著輸入參數的增多,預測模型的預測精度從90.5%提高到94%,同時考慮預測模型的輸入參數的復雜度,最終確定模型為兩參數輸入;進而研究多物理場作用對變電站不同安裝位置的傳感器影響的綜合效應,以及不同物理場在同時對傳感器進行作用過程中的關聯性關系。

1.3 點位測量反演區域量值技術

首先針對變電站多物理場分別開展“點位”測量復原“區域”量值等效關系進行研究。針對變電站復雜電磁環境,通過電磁波輻射和折反射機理分析,研究電磁波傳播及分布的理論模型,進而研究“點位”數據復原“區域”量值分布的關聯等效關系;針對設備機械振動,研究振動機械波在金屬和絕緣材料中的傳播,并分析在兩者交界面的折反射規律,進而研究振動“點位”數據復原“區域”量值分布的關聯等效關系;針對外界溫度和設備運行溫度,在設備材料及不同材料交界面傳播和折反射,進而研究溫度“點位”測量復原“區域”量值分布的關聯等效關系;針對濕度,研究空間濕度在變電站設備表面、縫隙及內部擴散的規律,進而研究濕度“點位”測量復原“區域”分布量值的關聯等效關系。

基于上述各物理場傳播規律的研究結果,對各物理場特征量的點位測量與復原區域量值的關聯等效關系進行分析如圖3 所示。

圖3 點位測量與區域量值關聯關系模型構建Fig.3 The modeling of the relationship between point measurements and regional quantitative values

采用相關分析數學統計方法[9],利用Spearman相關系數計算“點位”測量與其對“區域”量值影響程度之間的相關性;在此基礎上再采用回歸分析法根據“點位”測量建立其對“區域”量值影響的回歸預測模型,通過模型預測精度對點位的選取進行評價。最終通過該關聯關系模型計算各因素對反演計算的準確度影響,得出不同物理量反演數據的準確度量級及各因素的統計規律。

2 應用前景

2.1 變電站數字化重構模型

在點位測量反演區域量值技術的研究基礎上,對變電站進行數字化重構建模。基于變電站多物理場方法對典型多物理場進行仿真計算,研究典型多物理場特征參量基于不同量值強度的區域劃分和等級劃分策略;根據“點位”測量的實測結果進行數字化重構,得到變電站典型多物理場特征參量“區域”量值;結合現有傳感器多物理場的影響因素和量級范圍,研究典型多物理場特征參量分區分級方法和依據。

1)典型變電站多物理場特征參量基于不同量值強度的區域劃分和等級劃分策略。

首先在變電站數字化重構模型框架下,通過基于徑向基函數的數值插值反演計算算法和基于變電站三維模型重構基礎上的變電站多物理場仿真計算并結合實測數據,對變電站多物理場特征參量進行不同量值強度的區域劃分。

根據不同變電站電壓等級和結構形式的區別,并結合傳感器在變電站中的安裝位置,按照變電站多物理場數字化模型,研究典型變電站中基于多物理場特征參量量值強度的精確區域劃分方法,進而為傳感器的分區安裝提供依據;按照不同物理場的強度曲線變化率,研究變電站內多物理場區域等級劃分的策略,為變電站多物理場評估及二次設備安裝的標準化方法提供依據。

2)基于變電站數字化重構技術的典型多物理場特征參量“區域”分布規律。

基于變電站數字化重構算法和模型,具體研究不同多物理場特征參量區域分布規律。對于電磁騷擾來說,研究暫態電壓、暫態電流和暫態電磁場在設備上及周邊的分布情況[10],并研究隨距離、時間的變化趨勢,研究暫態電磁騷擾的衰減規律。其中變電站復雜電磁騷擾特征分布主要包括信號幅值、頻率、能量以及不同頻率分量的分布。基于廣義S 變換的時頻方法在高、低頻段的時頻分辨率更適合暫態電磁騷擾分析的特點,對暫態電磁騷擾特征參量分布規律進行對比分析,同時開發分析軟件提取特征量。

針對振動因素[11-13],首先考慮振動源以及振動機械波在設備中的分布規律。針對振動信號的特征,通過小波包分析對高頻空間也實施類似于對低頻空間的處理。即將高頻空間也進行逐漸細化的分割,改善了小波變換的分析性能。并在此基礎上通過“能量-故障”診斷模式識別方法,建立起能量變化與在運設備受影響程度的映射關系,得到一種表征在運設備工作狀態的判據。

針對溫度因素,從設備發熱點開始,研究溫度在設備中的分布規律以及環境溫度為低溫時設備中溫度的分布規律[14-15]。其中關鍵點在于求解溫度場的過程:先將溫度場和流場離散為若干單元上節點,再將其轉化為相應的變分問題,根據在運設備的實際工況引入響應的邊界條件后,利用分布式同步測量系統的數據采用交叉迭代法求解,最終得到不同時間的溫度和速度序列即為體現特征分布的溫度場和流場。

針對濕度因素,研究環境濕度在空間和設備縫隙及內部的分布規律[7]。其中,空間主要考慮設備外部環境、縫隙及內部主要針對設備內部環境。外部環境濕度采用一般的濕度傳感器就可以獲得,部分設備內部水分含量超標時會嚴重影響設備的安全穩定運行,監測目前常用微水儀進行監測,并得出產生凝露現象的判據。

3)變電站典型多物理場特征參量分區分級方法和依據。

變電站多物理場是在運設備的主要環境特征,傳感器及傳感網設備是主要對象,通過仿真計算、現場實測、統計分析等手段,完成變電站數字化重構技術基于主要環境針對主要對象的應用。結合基于數字化重構技術的變電站多物理場分級分區仿真方法,針對不同類型傳感器的測量原理的環境耐受的程度,研究考慮現有傳感器多物理場的影響因素和量級范圍的變電站典型多物理場特征參量分區分級方法和依據。

首先變電站復雜電磁環境典型特征參量反演計算方面,根據分布式同步測量系統的各物理量點位測量值,通過基于徑向基函數的曲面插值計算進行區域量值復原[16];其次基于變電站復雜電磁環境仿真的分區分級預測方面,基于點云數據識別對變電站進行三維模型重構,同時依托變電站復雜電磁環境仿真技術對站域電磁環境典型特征參量的分布特性進行仿真;最后建立基于變電站多物理場特征的分區分級模型方面,根據現場實測數據對變電站數字化重構模型進行修正,在此基礎上計算典型特征量分布并確定變電站電磁環境強弱等級閾值,提出變電站站域電磁環境分區分級體系及其評估方法的技術要求。

2.2 變電站多物理場分區分級模型

基于變電站多物理場數字化重構方法[17]與典型多物理場特征分區分級方法,構建變電站多物理場分區分級模型;研究不同分區分級下變電站多物理場對在運設備影響的評估方法;開發變電站多物理場特征分區分級評估系統,實現變電站多物理場的分區分級評估。

1)變電站多物理場分區分級模型。

建立變電站設備的模塊化電路模型,研究變電站設備電路模型的數字化構建及連接方法,結合多物理場在變電站設備中及其周邊的傳播算法,研究變電站模塊化設備的多物理場分區分級數學模型的構建方法,并根據不同現場設備連接方式,建立可模塊化對接的積木式變電站多物理場分區分級模型。

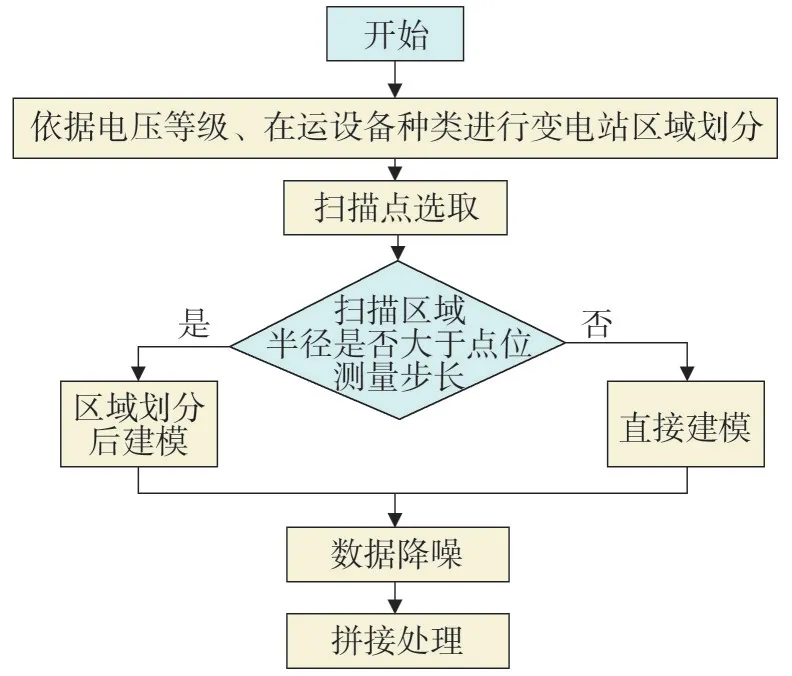

首先在完成點云數據試別和提取的基礎上對變電站進行三維重構[18]。變電站設備結構多樣、種類繁多,只有通過合理區域劃分、站點選取與記錄,才能保證作業過程能有序、有效進行。模型重構作為整個環節的基礎,為實現變電站高效建模,確定模型重構的流程及方法,如圖4 所示。

圖4 變電站三維模型重構流程Fig.4 Flowchart of substation 3D model reconstruction

然后通過解析SCD 文件可以得到變電站的拓撲信息和元件類型,獲得變電站拓撲信息和元件類型后,通過Excel 輸入每一種元件的仿真模型。利用變電站拓撲信息、元件類型和元件的仿真模型,按照仿真文件的語法規則自動生成仿真文件,通過調用每個物理場模塊的內核運行仿真文件,從而實現對變電站多物理場的自動建模仿真。

在理解掌握上述各個未知量的算法并模塊化集成后,最終通過MATLAB 的GUI 界面整合上述操作進而實現可視化操作,仿真過程和仿真結果均通過GUI 界面顯示,能夠實現可模塊化對接的積木式變電站多物理場分區分級模型的建立。

2)變電站不同在運設備多物理場分區分級下的評估方法。

首先根據變電站不同在運設備及其附近不同物理場的分布情況,結合傳感器功能和類型,系統梳理在運設備及其附近適合安裝傳感器的位置。

結合我國現有行業標準對電子設備在不同工業等級下的電場強度和磁場強度大小限值的規定,對傳感器安裝位置進行進一步劃分和限定。

最終在變電站多物理場數字化重構模型的框架下,預測變電站多物理場典型特征量強度閾值,并提出在運設備多物理場分區分級下的設備級評估方法和依據。

3)變電站多物理場特征分區分級評估系統開發。

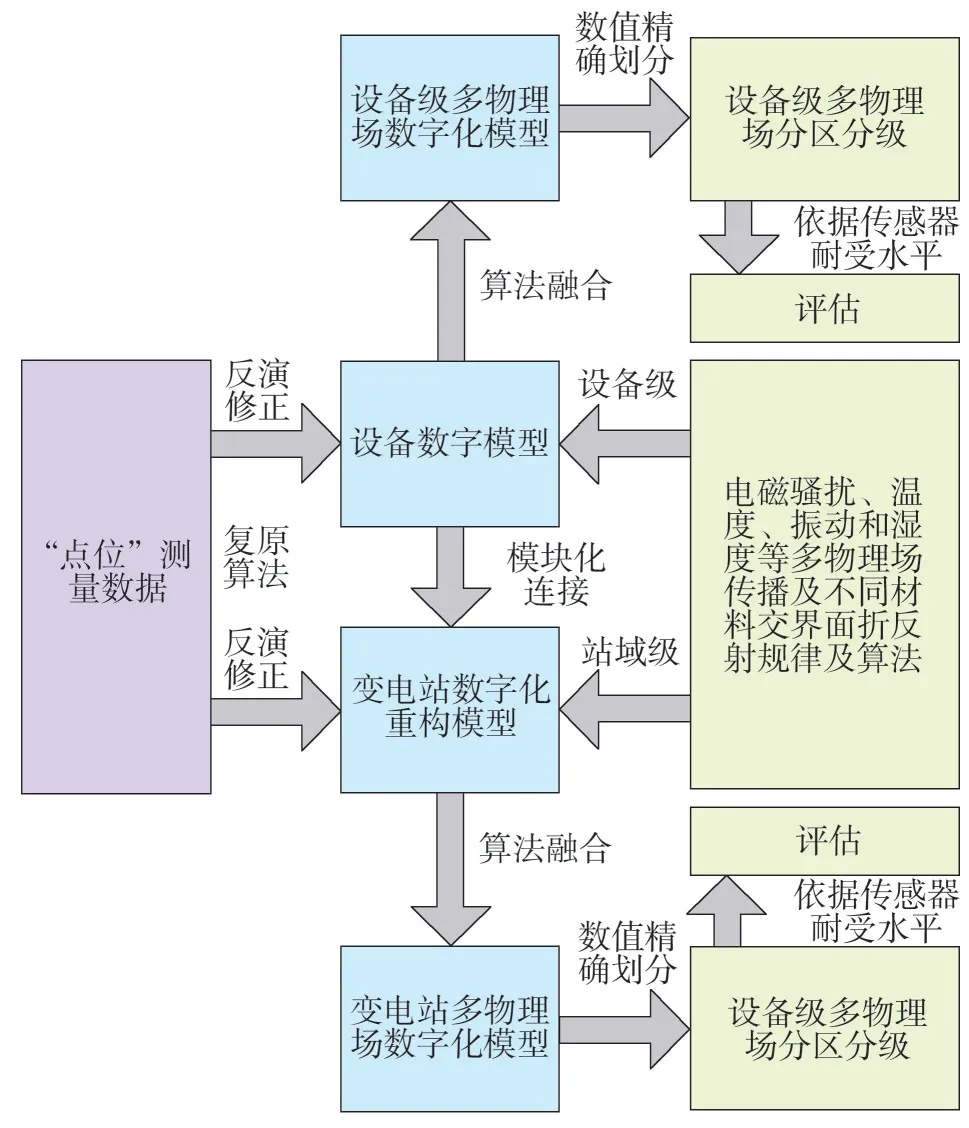

首先對可模塊化對接的積木式變電站多物理場分區分級模型進行智能化仿真處理,并對仿真結果進行數據處理:比較不同工作模式的仿真結果,獲得多物理場典型參量的特征量;對仿真結果進行時頻分析獲得時頻譜,通過比較時頻譜獲得典型參量包含的幅值、頻率分布、能量及對應的物理場影響來源。然后針對不同類型變電站實際工況,開展不同物理場特征的站域級分區分級評估方法[19]和依據研究。開發集成設備級和站域級的變電站多物理場特征分區分級評估系統,具體系統開發方案如圖5 所示。

圖5 變電站多物理場數字化重構及分區分級評估系統開發方案Fig.5 Development solution of substation multi-physical field digital reconstruction and zonal hierarchical evaluation system

2.3 傳感器電磁抗擾度及環境適應性評估方法

基于變電站多物理場分區分級模型,研究適用于變電站多物理場應用場景的傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性分級綜合評估方法;根據變電站多物理場特征分區分級模型對所研究的傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性分級評估方法進行補充、修正及調整;研究傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性評估指標及其權重;研究基于變電站多物理場特征分區分級模型的傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性分級評估方法體系。

首先根據變電站多物理場特征分區分級模型及其對傳感器類設備的影響,對傳感器及傳感網設備進行分類。考慮實際情況下對不同二次設備致損機理所掌握的程度不同,將不同的二次設備分為3 類并發展相應的電磁抗擾度及環境適應性評估方法。第1 類設備,其強電磁騷擾作用下的物理機理與統計特征均已知,易損性模型可以通過完整的數學表達式表示,進而采用不同的統計方法進行模型參數回歸;第2 類設備,只有部分的致損機理已知但無法表示出完整的效應評估過程,評估中采用由描述致損機理的白箱模型與假設的黑箱模型組成的混合模型用于描述效應易損性模型;第3 類設備,主要考慮復雜二次設備,其致損機理與閾值概率特征均未知,無法用數學模型加以描述,評估中采用數據驅動的非參模型來描述,發展了基于支持向量機和高斯過程回歸的非參評估模型。

然后針對上述不同類別的傳感器及傳感網設備,將變電站多物理場特征分區分級模型中與之實際工況對應的量值強度帶入不同類別的傳感器及傳感網設備的評估模型,得到與變電站多物理場分區分級模型的關聯關系。

最后基于變電站多物理場特征分區分級模型、傳感器及傳感網設備分類評估模型以及兩者之間的關聯關系,得到基于變電站多物理場特征分區分級模型的傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性分級模型,形成完整的基于變電站數字孿生地圖[20-21]的傳感器及傳感網設備電磁抗擾度及環境適應性分級及評估模型架構,如圖6 所示。

圖6 基于數字化重構的變電站電磁抗擾度及環境適應性分級及評估模型架構Fig.6 Model architecture for grading and evaluating electromagnetic immunity and environmental adaptability of substation based on digital reconfiguration

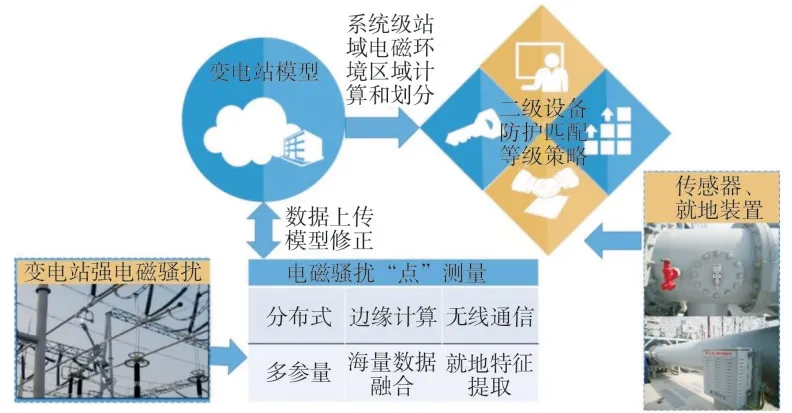

差異化、精細化的變電站系統級電磁抗擾度及環境適應性試驗方法原理如圖7 所示,根據電力行業標準,提出了變電站系統級電磁兼容試驗及評估方法,通過對待測變電站建模仿真、實測騷擾、模型修正,進而對變電站暫態電磁騷擾進行等級區域劃分,最終根據電磁騷擾分布對變電站二次設備安裝和防護提出優化策略。

圖7 變電站系統級電磁抗擾度及環境適應性試驗方法原理Fig.7 Schematic diagram of substation system-level electromagnetic immunity and environmental adaptability test method

3 結束語

針對智慧變電站建設過程中傳感器及傳感網可靠性評估痛點,提出基于變電站多物理場數字化建模的研究思路:首先,以變電站內在運設備為研究對象,構建基于多物理場特征分布、量值大小、耦合關系及關聯性分析的理論體系;然后,針對變電站復雜電磁環境開展分布式同步測量技術的研究,并在此基礎上完成基于變電站多物理場數字化重構模型的搭建;最后,基于數字化重構技術構建分區分級模型并進行試驗驗證,從電磁抗擾度及環境適應性試驗出發,提出相應的評估方法及技術標準。