4個黑木耳菌株的產量與農藝性狀評比

彭傳堯 樊佳豪 嚴少妹 王致欽 楊生澍 朱俊 王圣銪 劉葉高

摘要要:【目的】為了篩選出適合福建尤溪本地栽培的黑木耳菌株,給農戶提供更多選擇。【方法】在尤溪縣選擇3個不同海拔高度的栽培點,對4個黑木耳菌株(‘Au3‘Au9‘Au31和‘黑山)進行示范栽培,分析比較不同栽培點各菌株的黑木耳產量和子實體性狀。【結果】4個示范黑木耳菌株的產量為80.2~89.2 g/袋;其中以Au31的產量最高,子實體色澤較深,耳片也較大、較厚,流耳率最低。【結論】Au31黑木耳有潛力作為適合尤溪本地栽培的黑木耳菌株。

關鍵詞:黑木耳;菌株;產量;子實體性狀

中圖分類號:S661.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-5774(2023)04-0248-04

Evaluation and Comparison of Yield and Agronomic Traits of Four Auricularia Auricula Strains

Peng Chuanyao1,Fan Jiahao2,Yan Shaomei3,Wang Zhiqin4,Yang Shengshu4,Zhu Jun4,

Wang Shengyou5,Liu Yegao6

(1 Youxi Edible Fungus Technology Extension Station,Youxi,Fujian 365100,China;

2 College of Horticulture,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002,China;

3 Youxi County Seed Station,Youxi,Fujian 365100,China;

4 Tiancao Fungus Seed Industry Co. Ltd.,Youxi,Fujian 365103,China;

5 Sanming Academy of Agricultural Sciences,Sanming,Fujian 365509,China;

6 Sanming Sanzhen Biological S.&T. Co. Ltd.,Sanming,Fujian 365000,China)

Abstract:【Objective】In order to screen out suitable Auricularia Auricula strains for cultivation in Youxi County and provide more choices for farmers. 【Method】Demonstration cultivation of four Auricularia Auricula strains (‘Au3,‘Au9,‘Au31and‘Heishan)was conducted on at three different altitudes in Youxi County,Fujian Province and the yield and fruiting body traits of each stains at different cultivation points were analyzed and compared. 【Result】 Experimental studies have shown that the yield of four demonstrated Auricularia Auricula strains(‘Au3,‘Au9,‘Au31and‘Heishan)was ?80.2-89.2 g per bag. Among them,‘Au31 had the highest yield,darker,larger and thicker fruiting body color,and the lowest melting rate.【Conclusion】 ‘Au31 had the potential to be a suitable Auricularia Auricula strains for local cultivation in Youxi.

Key words:Auricularia Auricula;Strain;Yield;Fruiting body traits

黑木耳[Auricularia Auricula(L.ex Hook) Underw]又名木耳、光木耳和黑耳子,屬于木耳科木耳屬[1,2]。黑木耳的主產區在我國的東北地區,多采用短袋窩口栽培模式;福建是南方黑木耳的主要栽培地區之一,黑木耳以長袋扎口栽培模式為主。尤溪位于福建省中部,森林覆蓋率達78.48%,屬中亞熱帶季風性濕潤氣候,農戶栽培黑木耳具有原料來源廣、周期短、效益高等特點,是福建黑木耳的主產縣。近年來,在鄉村振興政策引領下,黑木耳產業發展迅猛,2022年全縣有2 200多戶菇農栽培黑木耳,規模達6 800萬袋,已發展成為尤溪農業優勢特色主導產業,“尤溪黑木耳”已于2018年被福建省農業廳等四部門評為首批特色農產品優勢區。目前,尤溪黑木耳還是以一家一戶分散栽培模式為主,存在優質品種少,栽培管理粗放,種業發展不平衡等問題[3,4],制約了產業進一步發展壯大。尤溪栽培規模最大的‘黑山[5]品種,因菇農盲目引種、管理粗放,出現抗性減弱、耳質參差不齊、產量下降,給菇農造成較大損失[6,7]。因此,篩選出一些適合尤溪當地栽培的黑木耳菌株就顯得尤為重要。

2021年,尤溪縣食用菌技術推廣站與三明市三真生物科技有限公司(簡稱“三真公司”)合作,由三真公司提供菌種,在尤溪縣3個不同海拔栽培點對4個黑木耳菌株進行示范栽培,對黑木耳產量與子實體性狀進行比較,篩選出適合尤溪當地栽培的黑木耳菌株,為菇農選種提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地點與培養基

在尤溪縣選擇交通便利、陽光充足、水源干凈、四周無污染的田塊作為黑木耳示范栽培點。培養料配方:雜木屑85%、麩皮14%、輕質碳酸鈣1%,含水量53%~56%。菌袋規格為14.2 cm×55 cm,菌棒長度40 cm,裝料緊實,菌棒濕重為1.4 ~1.45 kg。

1.2 試驗設計

在尤溪縣設置高、中、低等3個不同海拔高度的栽培點處理,其中高海拔栽培點位于湯川鄉香林村,海拔約850 m;中海拔點位于洋中鎮桂峰村,海拔約550 m;低海拔點位于西濱鎮七里村,海拔約200 m,每個栽培點均采用隨機區組排列。供試菌種由三真公司提供,分別為‘Au3‘Au9‘Au31黑木耳菌株,對照為尤溪縣當地主栽的黑山菌株,共4個處理,每個處理3個重復,每個重復30袋。

1.3 觀測產量與子實體性狀

黑木耳產量測定方法:統計每個處理干耳總產量,算出單袋干耳平均產量。在第一潮出耳采收前對每個菌株進行拍照,以直觀表現每個菌株的出菇場景。

子實體性狀測量方法:每個處理隨機取一個菌棒,選擇向陽面一排中間10朵子實體,用游標卡尺測量子實體的長度、寬度、厚度,分別為子實體最長的直線距離、子實體邊緣最寬幅度值、子實體先端與耳基中間部位的厚度,取平均值。擺放各菌株子實體進行拍照。

2 結果與分析

2.1不同菌株產量對比分析

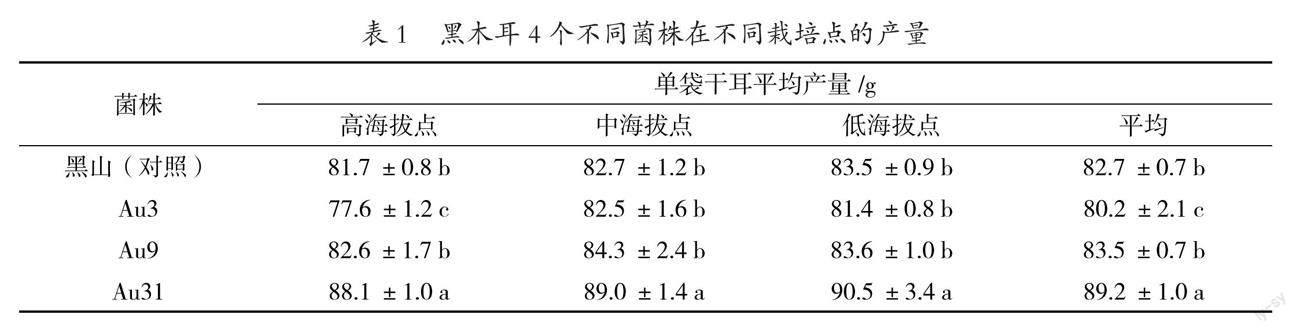

由表1可知,高海拔栽培點的4個菌株中,以Au31單袋干耳產量最高,為88.1 g/袋,顯著高于其他3個菌株;Au3的產量最低,差異顯著。中海拔栽培點的Au31與其余3個菌株單袋干耳產量間有顯著差異,Au31的產量最高,Au3、Au9和黑山產量相對較低,但也都超過了82.0 g/袋。低海拔栽培點的Au31產量最高,為90.5 g/袋;其余3個菌株間產量差異不明顯。綜合比較3個栽培點的平均產量,以Au31的產量最高,為89.2 g/袋,顯著高于其他3個菌株;Au9和黑山的產量中等,也顯著高于Au3。

2.2 不同菌株子實體性狀對比分析

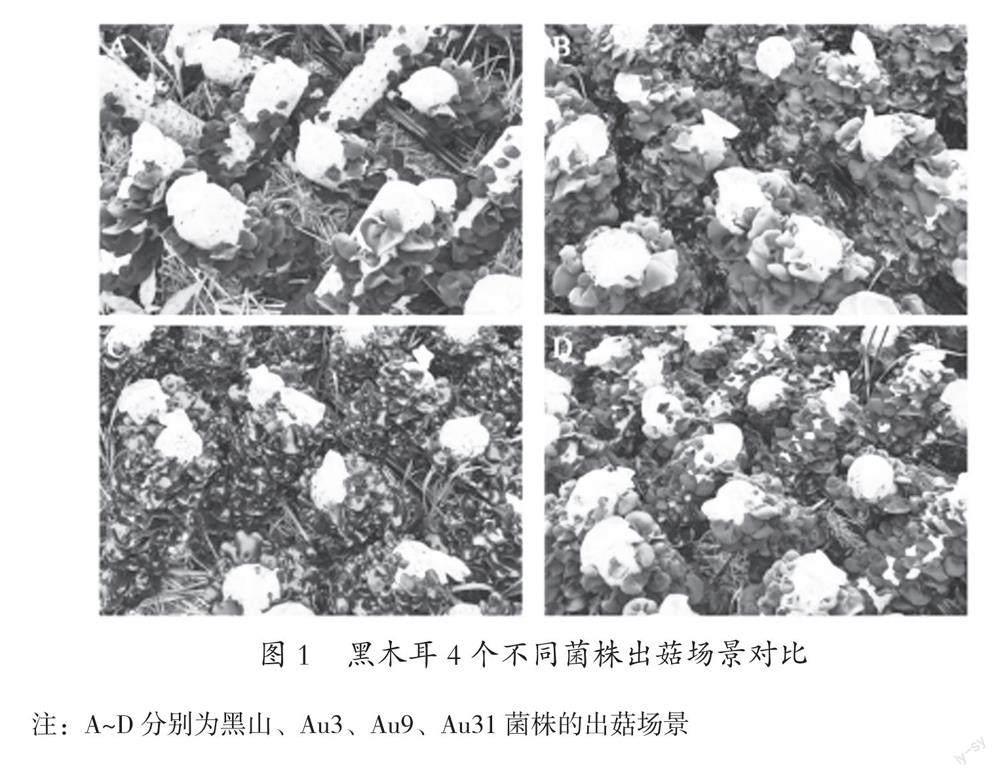

從圖1(七里村低海拔栽培點)可看出,黑山子實體顏色最深、呈黑色,部分刺孔處未出耳,地面掉耳較多;Au31顏色相對較深、呈黑褐色;Au3和Au9則顏色相對較淺、呈褐色,且Au3較Au9顏色更淺。示范3個菌株子實體較為飽滿,地面掉耳較少。

對4個菌株子實體性狀對比后發現(見圖2),黑山的子實體最大,背部有明顯纖毛,有耳脈(耳筋);Au3子實體較小,朵形圓整,背部纖毛較少,耳脈較少;Au9子實體大小居中,不規則朵形較多,背部無纖毛,耳脈較多;Au31子實體較大,朵形較圓整,背部無明顯纖毛,耳脈數適中。

從表2的子實體性狀結果顯示,Au3的子實體長度最短為53.2 mm,顯著低于黑山、Au9和Au31。黑山和Au31的子實體寬度較寬,顯著高于Au3和Au9。黑山和Au31的子實體厚度較厚,Au3和Au9的較薄,前二者與后二者差異達顯著水平。

3 小結與討論

生產中很多農戶認為黑木耳耳片越大越厚,最終產量會越高[8],但經本試驗研究后發現,黑木耳子實體的長、寬和厚度與產量之間并非呈線性相關,黑山菌株的子實體的長、寬和厚度都較大,但最終產量并非4個菌株中最高的。黑木耳的產量與質量和其菌株的優劣具有極強的相關性[7],甚至起到決定性作用。試驗過程發現:示范3個菌株同批次子實體顏色隨海拔高度的增加逐漸變黑;出耳時隨著溫度降低,子實體顏色也逐漸變黑;子實體長耳時,氣溫較低,子實體變厚,朵形更為圓整。通過對尤溪縣3個不同栽培點4個菌株示范栽培,結果表明:Au31菌株與其他3個菌株對比產量最高,子實體色澤較深,耳片也較大、較厚,流耳率較低,有潛力作為適合尤溪本地栽培的黑木耳菌株;建議在使用Au31菌株時,接種下地時間應適當延后,以提高商品性狀,增加效益。

參考文獻:

[1] 黃毅.食用菌栽培[M].北京:高等教育出版社,1998:167-168.

[2]賀新生.食用菌物種分類地位檢索方法[J].中國食用菌,2008(4):55-56.

[3]謝福泉.尤溪縣食用菌優勢特色產業發展現狀及對策[J].現代農業科技,2020(19):244-247.

[4]楊彬.南方黑木耳新式袋栽技術[J].吉林農業,2015(18):101-109.

[5]盛立柱,何建芬,吳志鵬,等.黑木耳‘黑山菌株在龍泉市栽培的表現與技術要點[J]. 食藥用菌 2022,30(1):75-77.

[6] 楊彬.南方黑木耳長袋栽培關鍵環節技術集成[J].中國食用菌,2022,41(2):15-18.

[7]劉杰,李世華,李軍,等. 8個野生黑木耳菌株的生物學特性研究[J].食用菌,2021,43(6):21-22,35.

[8]王立強.關于發展黑木耳工廠化栽培的分析[J].河南農業,2022(2):33-34.

(責任編輯:許玲)