廣西食用菌產業發展現狀分析及對策建議

藍秋彤 祁亮亮 吳登 黃奕洲 郎寧 陸宇明

摘要要:2023年中央一號文件提出構建多元化食物供給體系,培育壯大食用菌產業,為食用菌產業迎來新發展機遇。食用菌產業作為廣西重要的優勢特色農業產業之一,是廣西種植業蓬勃發展的重要引擎。通過分析廣西食用菌產業的發展現狀,發現廣西食用菌規模總體向好,并有逐漸擴大的趨勢,依托國家地理標志產品,“桂菌”品牌效應正逐漸增強;在歷史積淀、自然稟賦、交通條件、栽培原料、政策支撐等方面均有較大的優勢,但也存在菌種混亂、標準化生產水平偏低、缺乏品牌效應、缺少專業人才等問題,未來還需要在建立食用菌繁育研發體系、統籌產業布局、加強“桂菌”品牌建設、加強人才培養等方面做出努力。

關鍵詞:食用菌;廣西;產業現狀;發展建議

中圖分類號:F326.13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-5774(2023)04-0312-09

Analysis of Development Status of Edible Fungus Industry in Guangxi

and Its Countermeasures and Suggestions

Lan Qiutong1,Qi Liangliang2,Wu Deng3,Huang Yizhou3,Lang Ning2,Lu Yuming2*

(1 College of Agriculture,Guangxi University,Nanning,Guangxi 530004,China;

2 Institute of Microbiology,Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences,Nanning,Guangxi 530007,China;

3 Guangxi Agricultural Technology Extension Station,Nanning,Guangxi 530021,China)

Abstract:“No. 1 central document”for 2023 proposed to build a diversified food supply system. Cultivating and strengthening the edible fungus industry could give new development opportunities for edible fungus industry. Edible fungus industry,as one of the important advantageous characteristic agricultural industries in Guangxi,is an important engine for the prosperous development of Guangxis planting industry. This paper analyzed development status of edible fungus industry in Guangxi. It was found that the scale of edible fungus in Guanxi was generally good,and there was a trend of gradual expansion. Relying on national geographic indication product,“Guijun”brand effect was gradually enhanced. Edible fungi industry in Guangxi had greater advantages in the historical deposits,natural endowments,transportation conditions,raw materials of cultivation,policy support,etc. However,there were some problems,including confusion of strains,low-level standardized production,the lack of brand effect,the lack of professionals and other issues. In the future,Guangxi edible fungus industry needs to establish edible fungus breeding research and development system,coordinate the industrial layout,strengthen the“Guijun”brand building,strengthen the cultivation of edible fungus talents and other aspects of efforts.

Key words: Edible fungus;Guangxi;Industry status;Development suggestion

食用菌作為廣西重要的農產品,具有投資少見效快、資源利用率高、營養價值高等特點。食用菌產業集經濟效益、生態效益與社會效益一體,在增加農民收入、促進鄉村振興等方面發揮著重要作用[1]。2019年自治區人民政府印發《關于進一步支持返鄉下鄉人員創業創新促進農村一二三產業融合發展的實施意見》中鼓勵和引導返鄉下鄉人員重點發展食用菌規模種植,促進農村經濟發展,實現農民有效增收。2022年5月實施的《廣西壯族自治區鄉村振興促進條例》,鼓勵縣級以上人民政府制定農業產業規劃,優化農業生產結構和區域布局,因地制宜發展食用菌產業。2023年中央一號文件提出構建多元化食物供給體系,培育壯大食用菌產業,多項政策出臺讓食用菌產業迎來新發展機遇。本文通過分析廣西食用菌產業發展現狀及存在問題,旨在為廣西食用菌產業向好發展提供參考。

廣西地理位置優越、生態環境多樣,既是中緬生態熱點地區,亦屬于華南全球生物多樣性熱點地區[2]。截止2023年,廣西大型真菌已知物種數約為1750種[3],大型真菌的數量與云南相似、生物多樣性與云南相當。廣西大型藥用真菌有112種,藥用真菌總數占世界藥用真菌總數23.8%[4]。

廣西栽培食用菌有著悠久的歷史,據史料記載,早在唐朝已栽培成功香菇,與世界香菇發源地浙江麗水慶元相比,足足早了百年;清代,香菇的主產區主要在容縣及平南,當地取桑樹等木材,在陰涼地澆灌米漿進行栽培;民國時期,香菇主產區擴大至桂林、柳江、蒼梧等地,其中以三江、融安居多。廣西栽培黑木耳的歷史也比較悠久,在宋代,木耳椴木出耳在廣西取得了成功;清代,宜州、凌云、永福的栽培面積最大;民國,在百色、樂業、田林、田陽、北流、環江和柳州周邊地區栽培較多[5]。

1 廣西食用菌產業現狀

1.1 主栽品種與產量、產值

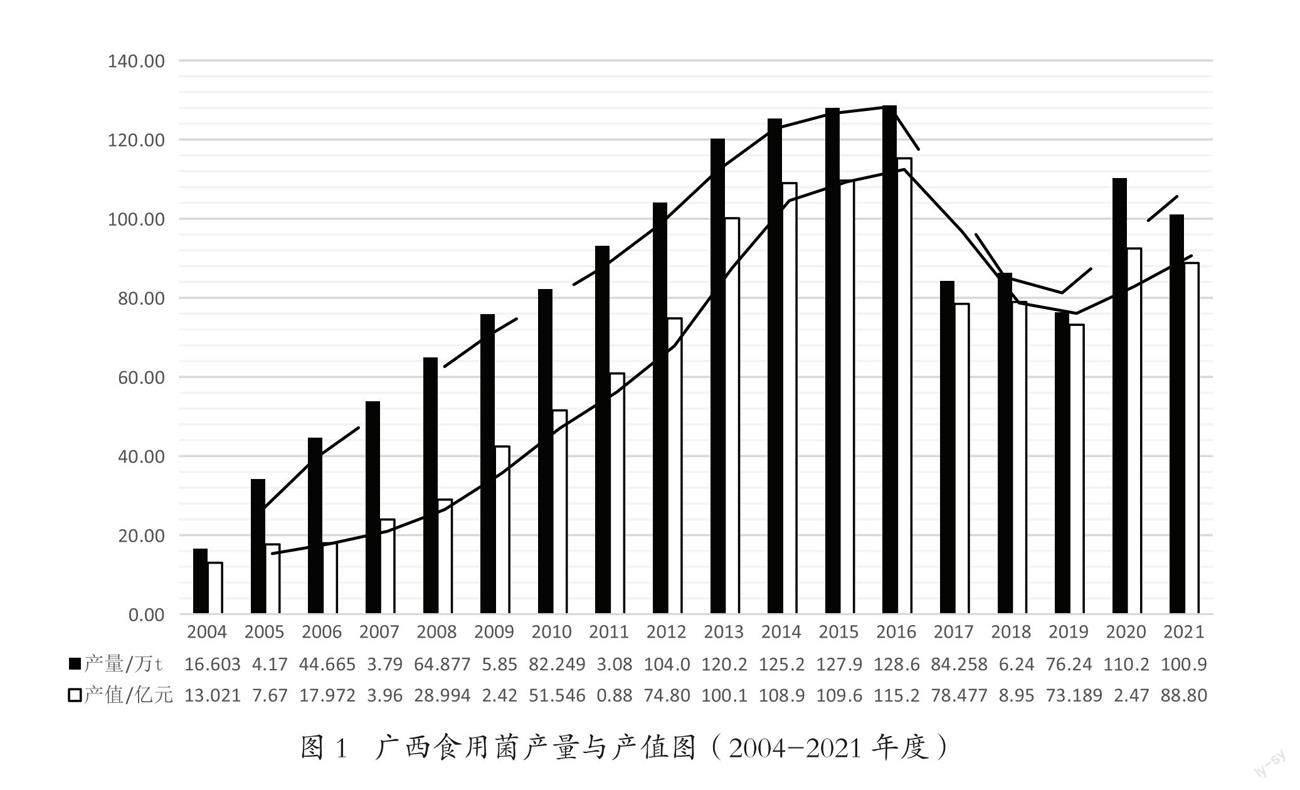

根據圖1,自2004年以來,廣西食用菌產業分為三階段。第一階段(2004-2016年)食用菌實現了跨越式的發展,產量從16.6萬 t快速增長至128.6萬 t,產值從13.02億元增長至115.2億元,產量和產值均實現十三連增,且2013-2016年連續三年實現產量超百萬 t、產值超百億元,食用菌產量和產值在2016年達到峰值[6]。第二階段(2017-2019年)受產業結構調整的影響,廣西食用菌產業出現了斷崖式的回落,產量產值雙雙下降,降幅高達20%以上。第三階段(2020-2021年)食用菌的產量再次突破百萬噸大關,2020年產值近百億元,2021年產值近90億元。廣西食用菌產業總體處在波浪式前進、整體向好的動態發展過程。

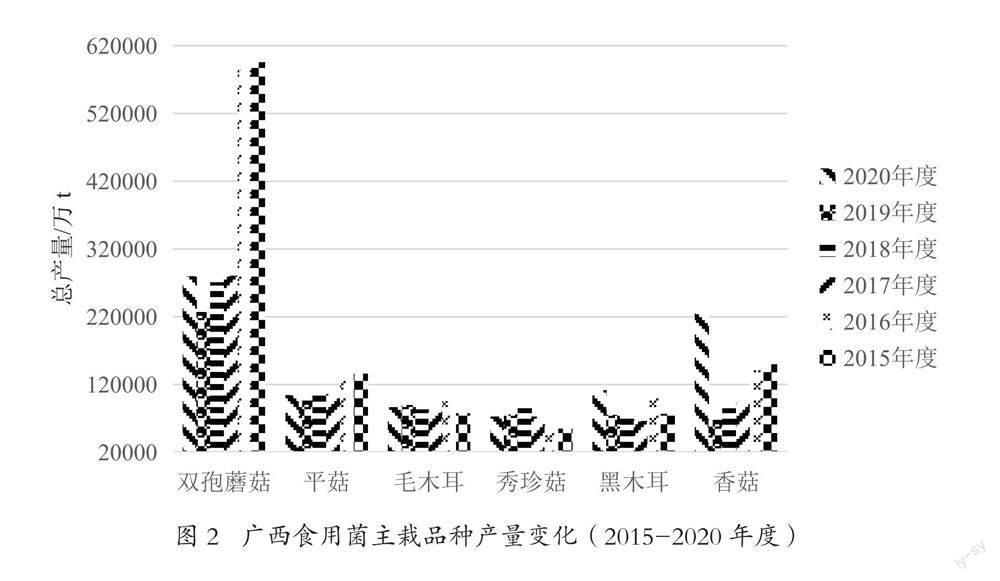

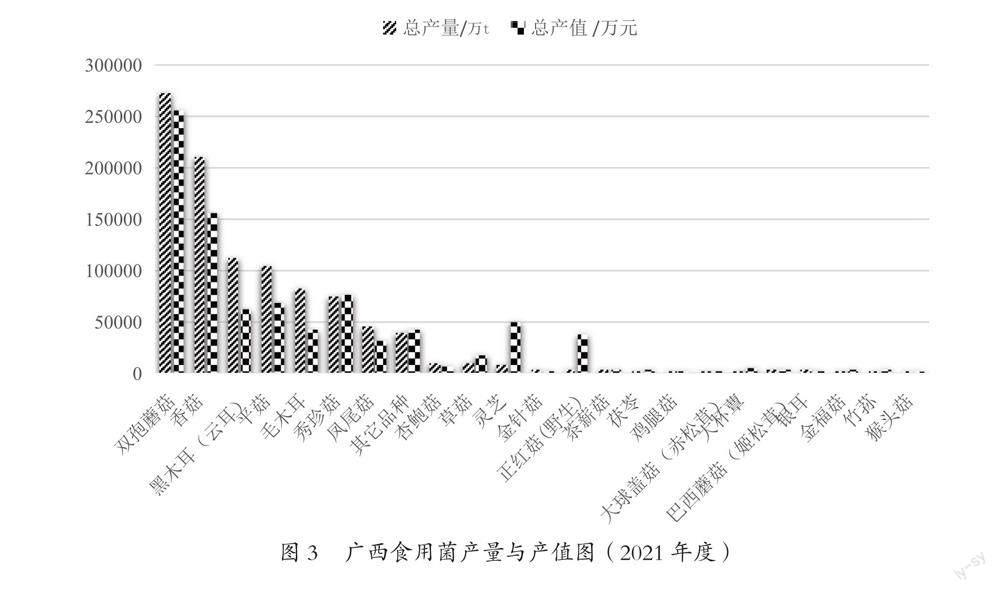

通過對廣西各市縣(市、區)的食用菌種類、產量、產值以及生產區域、從業人員、經營主體等進行了系統調研(圖2、圖3),歷經二十余載發展,廣西食用菌主栽種類已經由21世紀初“三菇一耳”(雙孢蘑菇、平菇、秀珍菇、黑木耳)轉變為現在的“四菇二耳”,即雙孢蘑菇、香菇、黑木耳(云耳)、平菇、毛木耳、秀珍菇等。栽培品種的變化,直接影響到產業的調整與穩定。雙孢蘑菇是廣西傳統主栽品種,南寧市、橫縣(現名橫州市)、桂林市曾為主產區,產量曾占全區總產量的50%左右,近年來受產業轉移等因素影響,雙孢蘑菇大幅度減產,對廣西食用菌總產量影響巨大。以被譽為“中國雙孢蘑菇之鄉”的橫州市為例,近年把茉莉花產業作為主導產業大力培育發展,在創造了“世界10朵茉莉花,6朵來自橫州”傳奇的同時,菇農從農法栽培耗時耗力的雙孢蘑菇轉移到茉莉花產業,雙孢蘑菇生產企業由于土地、資金、技術、外貿市場等限制改行轉產,造成雙孢蘑菇產量產值紛紛下降。而桂林市因柑橘產業的發展,企業和農戶自發轉向追逐經濟效益更高、管理更加粗獷的果園水果種植。食用菌產業與其他農業產業相比具有一定的局限性,多數食用菌生產需要設施齊備的菇房等高標準高造價設施設備,加之與水果、茉莉花、林業的競爭等,諸多外在條件影響了食用菌產業的發展。

1.2 產區分布及規模

廣西食用菌以冬春季栽培為主,主產區集中在以桂林、柳州為主的桂北地區,以及南寧、玉林等較大城市及周邊地區,其他地區呈現出零散分布。2021年(表1),桂林市的食用菌從業人員近2萬人,相關企業和合作社近百家,主要分布在資源縣、興安縣、全州縣等地,栽培面積約3 768.77萬m2,總產量約38.35萬t,總產值約33.75億元,產量和產值約占總量的37.98%和38.01%,在廣西排名第一;排名第二的是玉林市,食用菌從業人員1萬有余,相關企業和合作社數量為19家,主要分布在容縣、北流縣、興業縣等,栽培面積約1 621.96萬㎡,總產量約為16.58萬t,總產值約為14.48億元,產量和產值約占總量的16.43%和16.31%;南寧市排名第三,食用菌從業人員約7.4萬人,相關企業和合作社24家,主要分布在橫州市、馬山縣、興寧區等,食用菌栽培面積1 397.14萬㎡,總產量約13.99萬t,總產值約13.66億元,產量和產值約占總量的13.87%和15.38%。桂林、玉林和南寧作為廣西食用菌主產區,產量和產值約占總量的三分之二以上。排名第四的是柳州市,食用菌栽培面積與南寧市相當,從業人員1.7萬人,相關企業和合作社41家,但是產量和產值約為南寧市的一半。近兩年隨著“小米粉,大產業”的提出,柳州螺螄粉旺盛的市場消費需求帶動上游原材料毛木耳需求量增大,極大地刺激柳州食用菌產業,也為周邊地區的食用菌企業和合作社提供了新機遇,進一步帶動廣西食用菌產業的發展。

1.3 生產模式

食用菌生產模式主要包括物聯網的人工智能栽培、高端的工廠化栽培、中端的設施化栽培、常規的農法應季栽培、林菌套作的林下栽培、綜合利用的冬閑田栽培等。目前廣西食用菌生產模式除人工智能栽培外,其他模式均有發展。工廠化栽培主要品種包括金針菇、杏鮑菇、海鮮菇、鹿茸菇、銀耳等,其不受季節影響,可實現周年化栽培;設施化栽培主要用于生產雙孢蘑菇、草菇,通過簡單的溫控,從而進行周年化生產;農法栽培與季節常相結合,在廣西主要以秋季制種制棒、冬春季栽培,可依據不同季節選擇不同溫型的種類及品種。利用不同的栽培模式或不同的食用菌種類,亦可以實現周年栽培。以香菇、黑木耳、毛木耳為例,通常在7-8月份制種,9-10月份制棒、發菌,11月至翌年3月份出菇。桂北地區可栽培越夏香菇,常在3-4月份制棒,6-12月份排場、出菇。林下栽培主要栽培靈芝、茯苓、竹蓀,一般利用林下地形地擺或埋棒生產,以春季制棒,夏季、秋季出菇為主;廣西冬季冬閑田的面積較大,以“稻耳輪作”“稻菇輪作”為主要的生產模式,利用冬季溫度較穩定,來生產黑木耳、大球蓋菇等,產菇后的菌渣可以直接回田,提升農作物的產量和品質,從而直接參與“三物循環”。

1.4 主栽或主推技術

為提高廣西食用菌產量及品質,進一步提升產業綜合質量效益和競爭力,近年廣西堅持市場導向、品質導向,引進、培育、篩選了不同溫型的平菇,短培養周期的香菇,耐高溫的大杯蕈,反季節的秀珍菇、大杯蕈和高抗病的秀珍菇等多個優良種類及品種,不斷優化升級品種結構和區域布局。集成創新配套高效栽培技術,因地制宜推廣平菇全發酵栽培技術、香菇越夏栽培技術、毛木耳釘子種制種技術、黑木耳和毛木耳液體菌種制種技術、杏鮑菇菌渣栽培雙孢蘑菇技術、堅果殼等替代棉籽殼栽培食用菌技術、冬閑田栽培大球蓋菇技術、反季節栽培秀珍菇技術、綠色病蟲害防控栽培技術等一批食用菌綠色高產高效栽培技術,滿足不同生產規模、不同生產模式的需求,推動廣西農法栽培以冬春為主向設施化周年生產轉型,加快食用菌產業提檔升級,還有效提高了冬蠶房、冬閑田及廢棄桑枝、稻草秸稈、木薯秸稈等閑置資源使用效率,成為部分地區拓寬農民增收渠道、促進鄉村產業蓬勃興旺的新路子。同時,提高食用菌的附加值,加大力度推進食用菌的加工,協助相關企業研發食用菌脆片、食用菌醬菜、食用菌面條、食用菌飲品等,食用菌的多元化融合發展,多產業協同發展將成為今后的發展主趨勢,品種、技術等的創新也將迎來新的未來和挑戰。

2 ?產業發展問題

2.1 食用菌菌種混亂,缺乏省級知識產權保護

廣西生產使用的菌種多以引進為主,品種混亂,同物異名以及異物同名的現象嚴重[7]。由于缺少省級知識產權的保護及相關政策,省內自主知識產權的品種無法得到合理保護,大大降低了食用菌育種者的積極性。目前多數生產企業或合作社等多從福建、江蘇、湖北、浙江、吉林、黑龍江等地引進品種,主要包括平菇、秀珍菇、榆黃蘑等側耳類,黑木耳、毛木耳等木耳種類,海鮮菇、蟹味菇等工廠化種類。菌種管理無序造成的問題不可忽視:一是食用菌的“種”不能掌握在生產者手中,在市場競爭中處在劣勢被動地位;二是引進的種類多以“熟人介紹”等方式,極大地增加了菌種的不確定性,一旦發生“菌種”傷農事件,將會帶來巨大的損失,擾亂食用菌市場;三是食用菌不同于其他糧食作物,作為一種肉眼可見,徒手可摘的“微生物”,既具有生長繁殖快的優點,亦有變異速度快的弊端,如沒有嚴格的菌種管理制度,“自留種”將很難保證品種后續性狀的穩定性。同時,育種者的食用菌新品種由于缺乏省級的品種登記或審定,只能努力爭取國家級的品種權保護,即植物新品種權;又因為食用菌生長及其對環境要求的特性,亦會延長獲得新品種授權的時間。

2.2 標準化生產水平偏低,食用菌產業鏈延伸不足

廣西現有食用菌地方標準12項,與貴州相差不大,但遠低于食用菌先進省份,還沒有形成以食用菌產業為核心的標準體系,標準化水平整體偏低,相關標準研究較產業發展滯后。廣西食用菌大部分以鮮品形式售出,部分以干品售賣,產業鏈不健全的問題比較突出,這與全國食用菌行業的整體現狀相似。相比水果等其他廣西特色優勢農業產業,食用菌精深加工產品開發較少。目前廣西食用菌加工仍以初加工為主,如烘干后直接包裝、各類食用菌干品配伍后的湯料包等;以即食食品為輔,如東蘭縣的香菇、秀珍菇脆片,黑木耳醬,龍州縣的銀耳飲品、凍干銀耳,融安縣的靈芝孢子粉膠囊、靈芝粉袋泡茶等。另外,食用菌加工企業設備簡單、工藝落后,加工企業的產能與生產不匹配,加工體系標準不健全,產品加工、包裝亂象叢生,缺乏市場競爭力等,也制約產業持續健康發展。

2.3 缺乏品牌效應,食用菌文化意識薄弱

“桂菌”歷史悠久,產品質量佳,在20世紀80年代知名度相對較高,“象山”牌雙孢蘑菇曾在廣西大放異彩,遠銷國內外,但隨著雙孢蘑菇的產業結構調整及其他商業原因,廣西食用菌未能持續維持知名度及發揮品牌效應。目前廣西尚無以食用菌為主導產業的國家級農業產業化重點龍頭企業,食用菌企業品牌、產品品牌知名度較低;獲綠色食品和有機產品認證的產品較少,僅有“浦北紅椎菌”“田林靈芝”“融水靈芝”等3個地理標志保護產品;食用菌文化、品牌帶動發展效應不強,制約了廣西食用菌市場、品牌的進一步拓展。在食用菌公共品牌、企業品牌打造上意識薄弱,在產品設計、營銷策劃、文化挖掘、創意推廣上仍有很大的提升空間。

2.4 專業人才缺少,產業化服務體系不健全

與常規農作物生產不同,食用菌生產需要較高的專業技術及相關基礎,但目前多數食用菌從業者既是企業的管理者,也是生產的一線人員,絕大部分是通過“傳幫帶”“師傅帶徒弟”的模式培養的,一般都沒有農業高校的受教育經歷。在廣西從事食用菌產業的技術人員大多是來自福建、浙江、山東、吉林等地,有較深厚的栽培功底,但缺乏理論基礎。此外,參與食用菌采收、初加工等的勞動力普遍文化水平較低,多為留守在村莊的婦女、老人[6]。而廣西食用菌生產基地一般處于深山或偏遠地區,高校優秀人才往往“敬而遠之”,進一步加重了專業人才匱乏問題。

當前廣西食用菌產業服務有各級農技推廣部門、科研院所和國家食用菌產業技術體系南寧站、廣西食用菌創新團隊、廣西食用菌科技先鋒隊等各類平臺,常年服務于一線基地,然而相關指導多集中于產中生產技術,產前、產后的服務體系不健全。其次,服務面覆蓋不全面,“自治區—市—縣—鄉”四級食用菌技術產學研聯動推廣機制有待健全完善,目前廣西涉及食用菌專業的科研院所較少,省級以廣西農業科學院、廣西科學院、廣西大學等為主,市縣食用菌推廣和科研技術力量薄弱,專業人才少,對食用菌產業服務不均衡[8],難以直接及時對接基層開展服務,從而造成廣西菇農物資儲備、菌種制備、菌棒生產、菌絲培養等產前及產后的生產組織化程度低,栽培管理模式標準化程度低,品質難以保障。此外,廣西現有的生產模式多為菌種購買、制棒、接種、培養、出菇、采收等全階段模式,與福建、山東、浙江等模塊化生產模式相比,該模式菌種質量難以保證,制棒規格多樣,接種水平參差不齊,培養菌棒環境因子多變,出菇場所千差萬別,造成產業服務中各科研院所、高校、平臺與經營主體之間的信息溝通困難,指導服務交流不暢。

3 ?食用菌產業發展對策和建議

雖然廣西食用菌產業在全國的排名略有下降,且面臨問題較多,但廣西擁有得天獨厚的地理優勢、環境優勢以及生態優勢,吸引了諸多工廠化企業來桂投資,如華綠、品品鮮、廣西雪榕生物科技有限公司等,這種以大型工廠化企業帶動,吸引資金入桂,在帶動地方經濟方面發揮了積極作用。總體來講,食用菌的發展模式應與當地種植水平與產業條件相結合,選擇合適的品種及栽培模式,從而達到穩產高產、高質高效,推動產業向高質量發展轉型提速。

3.1 建立食用菌繁育研發體系,推進省級知識產權保護

廣西需要制定食用菌種業規劃,鼓勵和加大種業基礎研究和科技創新投入。包括針對野生種質資源收集保存與精準鑒定、菌種保藏和育種研究,創建常規育種與分子育種相結合的育種平臺,開展優質品種的選育、特色食用菌的繁育工作[8];建立健全食用菌良種繁育基地及體系,依據產業核心,構建食用菌育種優勢發展區,進一步建立省部級食用菌良種繁育中心,為國家級的平臺打好基礎[9];建立區域性的品種試驗示范區或基地,推進食用菌繁育工作的順利開展;加強研企系統合作能力,提高企業自主創新能力,持續增強企業在“育—繁—試—推”中的作用,為科研院所繁育研發菌種提供落腳點和著力點,促進食用菌整體專業化、標準化。

加大對食用菌科研單位、企業等的研發投入與經費支撐[10],建立食用菌的基因庫,保護科研人員研發成果,增強知識產權保護;加強食用菌行業內知識產權保護的制度建設,普及相關基礎知識,建立專門管理機構。加強種業管理,建立健全廣西菌種生產規章制度,加大食用菌種業執法力度,引導食用菌菌種企業按照《食用菌菌種管理辦法》持證經營,保障菌種品質。加快建設食用菌菌種檢測中心,開展菌種質量監督抽查,為處置菌種質量糾紛、誤食毒蘑菇等不良突發事件提供科學鑒定。進一步完善食用菌標準體系構建,建立相關標準和技術規范,推進食用菌產業標準化建設。

3.2 統籌產業布局,建立健全食用菌產業體系

依托廣西獨特的食用菌產業優勢,因地制宜、彰顯特色[11],乘RCEP政策東風,瞄準大灣區及東盟市場,提高食用菌產業模塊化程度,加快推動地方資源優化配置,促進產業布局優化與產業升級。堅持政策引導、企業引領、科技支撐的總體原則,重點培育優勢產區,培優先進工廠化企業,持續扶持企業發展。健全食用菌產業體系,堅持“設施化制棒(包)、生態化出菇”的總體原則。由科研院所或研發型企業提供母種、原種、栽培種,并由專業制棒企業負責規模化、個性化制棒,交由生產企業進行接種、培養、分散至各出菇企業或合作社、基地,保證相關生產的規模化、標準化,保證菌種、菌棒質量。

3.3 加強“桂菌”品牌建設,整合食用菌優勢資源

積極打造區域特色品牌,拓展銷售市場。做好食用菌產后資源整合,提升產業綜合實力,延伸產業鏈。加強食用菌干品、精深加工產品、菌物藥等產品研發力度,豐富食用菌食品和保健品的種類,提高食用菌的附加值。通過打造品牌,探索創新與培育壯大食用菌產品區域公共品牌,做出影響中國甚至東南亞的“桂菌”品牌,進一步發揮廣西橋頭堡的重要作用,提高“桂菌”品牌市場、產品的辨識度和影響力。優化產業結構,依據市場,尤其是東盟與大灣區市場的供求關系,及產能、地理位置等條件,適度調整生產種類與規模,發展珍稀名貴食用菌,如近些年風頭正盛的羊肚菌、桑黃、大杯蕈、黑皮雞樅、巴西蘑菇、大球蓋菇、毛木耳等,增加食用菌鮮品市場的供應種類,滿足人們追求“新奇特”的健康生活需要。加大對廣西食用菌文化的挖掘與宣傳工作,讓食用菌“飛入尋常百姓家”,讓文化有魂,產品落地生根;結合文旅產業,發展食用菌小鎮生態旅游[12],挖掘食用菌飲食文化,豐富產業內涵與外延功能,全方位提升產品的附加值。依托南寧作為東盟博覽會永久舉辦地的區位優勢,建設權威的信息化平臺,加強信息的采集、整合,形成方便、快捷、高校的信息服務體系;打造集成電子商務、產品交易、信息發布、產品溯源、價格監測、答疑解惑等為一體的綜合型、權威型、多領域的信息平臺,為產業交流提供有效的信息。

3.4 加強食用菌人才培養,促進科技成果轉化

加強引導和支持科研院所及企業引進食用菌技術人才,通過直接聘用或柔性引進領軍人才、學科帶頭人、學術帶頭人、青年拔尖人才等方式,帶動食用菌產業發展;推動廣西高等院校、職業學校設立食用菌相關專業學科,增加課程,增強食用菌理念;推動建設一批食用菌試驗示范基地、教學實訓基地、學生實習基地,培養綜合型人才、專用型人才、實用性人才。通過農業推廣系統,推進各地市、縣鄉成立食用菌工作小組,在基層培養一批能夠與食用菌打交道的忠實人員,進一步擴大推廣隊伍,收集產業一線問題與線索,增強服務。利用各科研院所、高校資源等開展對一線科技人員及專業技術能手、技術員的培訓工作,進一步提升各縣市、鄉鎮基層食用菌工作人員的科研能力與技術水平,培養懂專業、留得下、做得好的實用性人才。充分發揮廣西食用菌學會、廣西食用菌協會的力量,以服務為宗旨,建起政府、科研、企業之間的橋梁紐帶,積極整合社會力量,綜合利用各方人才、統籌力量,推進食用菌人才培養與產業發展。組建食用菌專業的技術創新團隊,為技術人才提供交流平臺,增加對創新成果的支持力度,促進新品種、新技術、新工藝、新產品的落地轉化。

參考文獻:

[1]張曉艷,李洪山.恩施州食用菌產業發展模式及對精準扶貧的重要性分析[J].中國食用菌,2020,39(5):181-184,187.

[2]梁劍.“一帶一路”背景下廣西——東盟野生食用菌資源合作開發的可持續性研究[J].中國食用菌,2019,38(12):5-7.

[3]牟光福,張艷成,劉金容. 廣西大型真菌多樣性研究進展[C]//中國菌物學會.中國菌物學會2023年學術年會論文摘要——菌物多樣性及系統學,2023:1.

[4]宋丹,韓璐,楊宏,等.廣西藥用大型真菌資源概況[J].南方園藝,2020,31(1):74-79.

[5]謝毅棟.廣西食用菌發展歷程及對策[J].安徽農學通報(上半月刊),2009,15(21):86-87,129.

[6]徐世宏,韋煒,吳登,等.廣西食用菌產業發展研究[J].食用菌,2017,39(4):1-4.

[7]孔維麗,張玉亭,康源春,等.河南食用菌產業由大省向強省轉變的思路與政策建議[J].中國食用菌,2018,37(5):75-80.

[8]秦延春,郎寧,盧玉文,等.推進廣西食用菌產業高質量跨越式發展的策略[J].食用菌,2022,44(3):69-71.

[9]陸中華.浙江省食用菌產業生產現狀與發展思

考[J].中國食用菌,2023,42(4):110-114,

119.

[10]蔡嶸,于曉勝.“一帶一路”背景下河南食用菌出口貿易發展研究[J].中國瓜菜,2021,34(4):136-140.

[11]韋林杉.新農村建設中食用菌產業經濟管理策略[J].中國食用菌,2020,39(7):104-107.

[12]楊棟.廣西食用菌小鎮生態旅游可持續發展路徑分析[J].中國食用菌,2021,40(10):105-108.

(責任編輯:黃雄峰)