社會維度的社區健康影響機制研究

葉原源 劉玉亭

摘 要健康中國戰略導向下,社區作為深耕人居健康的基層單元備受關注。已有研究多集中在物質、社會因素對居民身心健康的影響,在健康人居的主體內涵、要素選擇、分析框架系統性等方面尚有不足。基于“人文”與 “結構”的交叉理論分析視角,相應地聚焦于個體與社區兩個層面,通過廣州15個社區案例和3 302份問卷數據,運用多層線性模型,系統分析和探究社區健康的影響機制。研究發現:社區健康的影響機制中 “個體化”作用路徑顯著,印證了人的主觀能動性在社區系統中的重要意義。同時存在顯著的層級差異和多樣化作用路徑:物質空間屬性、治理屬性主要在個體層面對社區健康有顯著的正向影響,而社會屬性、經濟屬性則更多地體現了社區層面的“結構化”的作用路徑。

關 鍵 詞社區健康;多維屬性;多層線性模型;影響機制

文章編號 1673-8985(2023)03-0008-07 中圖分類號 TU984 文獻標志碼 A DOI 10.11982/j.supr.20230302

0 引言

快速的城鎮化進程中,環境惡化、城市病、資源不公等問題涌現,嚴重威脅居民的身心健康,“人本”的發展轉向愈發受到重視,并在實踐中不斷探索深化。人居健康作為廣大民眾的基本福祉,不僅是城市高品質發展的目標,更是國家的重要發展戰略。2016年10月我國出臺《“健康中國 2030”規劃綱要》,明確提出“把健康融入城鄉規劃、建設、治理的全過程,促進城市與人民健康協調發展”。黨的十九大作出實施健康中國戰略的重大決策部署,強調堅持預防為主,倡導有利于健康的生活方式、生態環境和社會環境。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(2019年2月)中提出“建設宜居宜業宜游的優質生活圈,塑造健康灣區”的發展目標。而后疫情時代,人們對健康的關注升級,尋求多層面鍛煉、呵護身心健康的路徑,健康的人居環境也愈發成為社區認同感、幸福感的重要來源,是城市吸引力、競爭力的體現,醞釀著巨大的發展動能。

在此背景下,相應的舉措與實踐取得一定成效,但也面臨系列問題和挑戰。在快速的城鎮化進程與存量轉型、城市更新等過程中,物質、社會空間急劇重構,對各類居民主體的身心健康產生劇烈影響[1-3]。一方面,健康資源與設施配置不均,各類居民主體的需求有待細化并踐行更具針對性的優化措施,尤其是針對貧困群體及特殊的病患人群等的問題亟待解決。另一方面,現行政策與舉措多著力于建成環境的優化,而容易忽略社會維度及其他因素的影響,有待進一步建構系統性的研究框架,解析多維度的影響及各維度的互效互力作用,推動多元的優化路徑。此外,系統性的城市健康環境體系仍未建立,如何讓健康人居有效地滲透城市—生活圈—社區等不同層級,取得更好的實效,是值得關注的問題。

應對上述的問題與挑戰,進一步系統建構、細化與深耕是發展的關鍵,而社區這一基層單元承載著人們廣泛的日常行為,粘合著豐富而細膩的基層活力與需求,是細化、深耕人居健康的重要土壤,亦是建構多元層級健康人居體系的重要基礎。“讓健康就在日常中,讓健康就在居民身邊”,以基本的人居行為、感知及日常生活需求為起點,基于多維度屬性建構系統的框架,從社區這一鮮活的基層尺度來開展健康人居研究,具有深遠的實踐意義。

1 社區健康的相關綜述與研究框架構建

1.1 社會維度的社區健康

1.1.1 人居環境與健康

根據聯合國世界衛生組織的研究,環境因素對城市居民健康的影響已經超過遺傳因素[4],且與之關聯的個人生活方式與行為也成為影響人們健康的主因。健康的人居環境可界定為:以自然環境、建成環境、社會人文環境等多元要素構成的一個完整系統,具有完善的人居空間屬性,能滿足居民各種生活需求,并能有效提高生活質量、促進居民身心健康的環境系統[5]。

目前,人居健康成為融合多元學科的研究熱點,包括城鄉規劃學、健康地理學、社會學、環境科學、公共衛生、心理學等[6-7]。人居健康包括了生理、心理和社會健康3個維度的內涵,常用的測度量表包括GHQ-12心理健康量表、SF-36健康自評量表等[8-10],其中社會健康與地方依戀、社區情感等緊密相關[11]。隨著“人本”的轉向,中微觀層面的內容受到學界更多的關注,社區也成為人居健康研究的核心場域。而已有研究主要聚焦于建成環境及社會環境兩大方面因素,鮮有對經濟、政治、文化等方面進行深入探討,存在影響要素的選取不夠全面的問題。在建成環境方面,研究主要集中于社區的土地利用、交通網絡、生態藍綠空間、公共及便民服務設施等對身心健康、幸福感的影響[12-13]。其中在西方的研究中,步行指數(walkability index)是描述建成環境總體特征的綜合指標,公園綠地和食品商店成為核心的影響要素。在國內研究中,案例更多集中于北京、上海,由于健康測度標準、環境指標的差異,分析結果亦呈現多樣化[14-17]。此外,學者們對各關鍵因素的相關影響機理進行了較深入的探討[18]2284,[19],但在基于本土數據的研究框架體系、指標的建構上,仍較缺乏全面性和系統性。在社會環境方面,研究主要集中于社區認同、鄰里關系、社會網絡、特定的鄰里集聚環境、社區滿意度等因素對居民健康的影響[20-21]。近年來,不少研究發現建成環境的直接健康效應可能被高估。基于各種原因,一些物質空間環境的營建并未能顯著提升居民的健康水平,而社區的集體社會運作,尤其是文化與規范、社區融合、社區支持系統等成為個體健康更為重要的決定因素[22-23]。在地方感知和情感方面,相關研究表明,相較于物質環境感知,社區社會環境感知對居民自評健康的影響更加顯著[24]33。

1.1.2 社會維度的社區健康——內涵與測度建構

20世紀90年代初,西方的研究逐漸將健康人居的主體從個體拓展到社區整體,并強調社區健康并非只是個體健康的簡單集合,而是作為整體具備各種健康效應。從寬泛的意義來講,社區健康涵括了個體健康,自然與建成環境、社會文化環境、經濟環境、技術與治理環境等環境健康,尤其強調個體與各環境的良性互動內涵,并貫穿在規劃、建設和治理全過程[25]。

本文主要關注社會維度的社區健康,即包括個體健康、社會環境健康、個體與社會環境的互動關系3個層面的內涵。社會環境的內涵在中西方城市的發展與研究中不斷豐富,1960年代以來,西方城市貧富分化導致新貧困階層的居住集聚,形成特定的社會環境,對居民就業機會、健康狀況、生活態度、行為方式以及下一代教育水平等方面產生系列影響,引發學界的關注。在中國,隨著城市化進程、經濟社會的劇烈重構,尤其是1990年代住房改革的推進,形成各種住房分異和鄰里集聚,如商品房、保障房、城中村等住區。這些特定人群集聚產生的社會和環境效應引起學者的關注,由此也引發了更廣泛的社會視角的居民健康研究[24]38。

社會維度的社區健康研究更關注因集聚而形成的內在關聯與影響,基于社區日常中的空間環境、信息傳播、行為影響以及情感支持、活動參與等對健康水平的影響,從“人本”的特征,對人居健康進行更為立體的解析。具體特征主要包括:① 更關注不同階層人群聚居所對應的環境資源特征,隱含了獲取資源的能力與受限性等因素的健康影響; ② 更強調集聚所帶來的心理和行為的相互影響,包括信息與行為傳播、行動范式、社會控制與安全、社區情感、文化與聲譽等;③ 分享型的社區價值觀、多元的社區參與、共同實現社區目標等均被視作促進社區健康的關鍵要素。相較客觀物質環境,社會資本、社區凝聚力、社區網絡等社會環境對居民健康具有更顯著的影響,尤其是作用于心理健康方面。

基于社區健康的豐富內涵,本文總結已有的相關研究,提煉社會維度的社區健康的內涵元素,旨在結合認知、情感、行為等“人本”的特征,測度社區健康水平,并探析相關的影響機制。已有研究表明,社區歸屬感、安全感、社區凝聚力、社區滿意度、地方依戀、社區文化特征等因素與居民健康息息相關,從多元角度詮釋了健康的社會環境內涵[18]2273,[26-27]。這些因素塑造了良好的社會環境,形成與個體健康的良性互動,綜合體現了社區健康的內涵。由此,結合個體健康、社會環境健康,以及兩者間的良性互動效應,本文歸納社會維度的社區健康的主要解釋變量,梳理12個測度條目,具體包括:認同、歸屬、依戀、社群聯結、信任感、安全感、自豪感、信心、共同價值觀、共同行動、行為規范、行動影響,以此來刻畫和度量社區健康的水平。

1.2 理論視角與研究框架

社區作為基于地緣關系的生活共同體,既是富于情感沉淀的棲息家園,又是現代城市語境下交疊了多元內涵與功能的綜合單元。相關的研究與實踐表明,在社區日常運行與組織中,主要體現了物質空間、社會、經濟、治理4個維度的屬性[28]1967,[29-30]。基于現代社區的特征與屬性,本文主要從人文主義、結構主義地理學中吸收相關的理論基礎[31-32]來建構系統性的分析框架,以社區的日常性和人本性為基本起點,關注社區多元的功能與多維度屬性特征對社區健康的影響。人文主義的哲學基礎主要包括現象學、理想主義/存在主義,具有深厚的“主體性”內涵,為我們理解、探究諸多繁雜的地理現象與事物提供了“從人的角度”這一重要的思維認知。而結構主義則基于先驗主義哲學,即將任意的事物或地理現象看作一個具有內在邏輯、組織秩序的整體結構,結構的本質具有內在動力、守恒性和某種封閉性。復雜的社會現象一般是由多種機制共同作用的結果,難以用單一的理論解釋,不少學者已運用多種理論方法、采用多種機制的探討來展開分析研究[33-34],如吉登斯(Anthony Giddens)、列斐伏爾(Henri Lefebvre)、索加(Edward Soja)等學者都在嘗試探究個體能動性與結構性動力之間的關系。

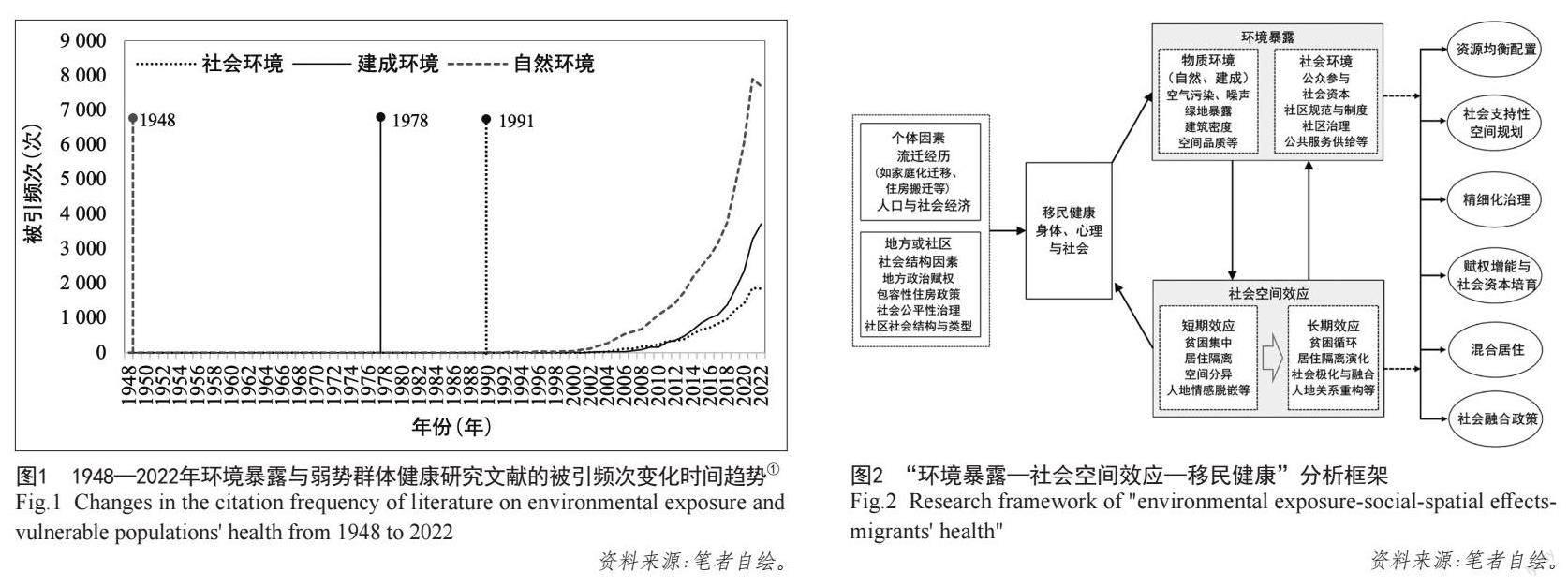

吸收“人文”與“結構”的相關理論思想,本文建構系統的研究框架:即社區的物質空間、社會、經濟、治理四維度屬性對社會維度的社區健康的影響,區別于已有的研究, 從個體和社區兩個層面的作用機制分析,回應“人文”與“結構”的理論內涵,既強調社區主觀能動性的內涵,又突顯社區4個維度的結構性特征建構,以此探究各維度因子對社區健康的影響機制(見圖1)。

2 多維屬性視角下社區健康影響的實證研究

2.1 研究設計

2.1.1 樣本選擇與概況

以廣州城市的基層社區為研究對象,社區樣本的選擇包含商品房社區、單位社區、老街坊社區、城中村社區和保障房社區5大類典型社區,綜合考慮了區位、建設年代、人口結構特征、規模等因素,選樣范圍主要集中在廣州主城區(見圖2)。調研于2018年6月—2019年3月間進行,采取深入社區現場發放問卷并結合各類主體訪談的形式展開,15個社區共回收3 302份有效問卷。15個樣本社區的基本信息如表1所示,問卷調研對象的年齡結構以18—60歲為主,占比70.6%;已婚人士占82.40%,在業人士占比62.29%;受教育程度以高中及以上為主,大專及以上學歷占比為26.23%。對比廣州市“六普”數據,樣本的總體結構比例在合理的解釋范圍內,具備代表性。

2.1.2 模型設計與基本變量關系

近年來,多層線性模型較廣泛地應用于不同尺度的城市社會學研究,分析個體、社區和城市層面的影響差異。從數據結構來看,社區健康的影響機制包含居民個體和社區層面的嵌套關系,也就是說,有些影響可能主要來自居民個體,而有些則可能來自不同的社區本身,社區之間的差距即組效應或背景效應不能忽略。為此,研究建立多層模型來探究社區4個維度屬性及相關變量在個體層面和社區層面對社區健康的影響[28]1969,即以社會維度的社區健康為因變量,以基于主觀評價的社區4個維度屬性及相關因素為自變量,來建構多層線性模型,以辨析各維度屬性及相關變量對社區健康的影響,剖析來自居民個體的或來自不同的社區本身兩個層面的路徑差異,探討相關的影響路徑與效應等(見圖3,公式1-公式2)。

多層線性模型——(個人/社區層)社區四維度屬性對社區健康的影響公式如下:

式(1)和(2)中:i為第i個個體;j為第j個社區;ij為第j個社區中的第i個個體。

研究模型以社會維度的社區健康為因變量,使用的具體量表如表2所示,采用12個變量的加權平均分;以基于主觀評價的社區四維度屬性為自變量。① 物質空間屬性(P)。主要測度包括:居民對社區的整體環境品質、公共服務設施、便民網點、休閑活動空間、生態綠化及景觀的感知與滿意度評價。② 社會屬性(S)。主要測度包括:居民對社區鄰里關系的感知評價、居民間互幫互助的頻率、居民間各種交往活動及分享互動的頻率、居民參加各種社區活動的頻率等。③ 經濟屬性(E)。主要測度包括:居民對社區的總體經濟、日常便民服務經濟、娛樂消費經濟、文體教育服務經濟等感知與評價,居民的日常購物消費占比,社區經濟合作、社區就業等情況。④ 治理屬性(A)。主要測度包括:居民對社區的總體管理水平、各項民生問題的解決、公眾參與的有效性、公共資源的管理與維護、各項活動組織的評價。各測度題項均采用五級量表進行程度評價,分別對應5、4、3、2、1的分值。

為了確保各測度量表的可靠性,筆者結合調研數據進行量表的信度、效度檢驗。結果表明各量表的信度、效度良好,克倫巴赫α信度在0.762—0.877之間,效度檢驗的模型擬合指標亦在合理的范圍內,可用于各種建模分析。此外,為了檢驗研究的共同方法偏差是否嚴重,采用Harman單因素法對共同方法偏差進行檢驗,最終發現析出42個因子,其中第一個因子解釋了32.387%的方差,小于50%,說明本研究的共同方法偏差并不嚴重,量表可用于建立各種模型。

2.2 結果分析與機制探討

2.2.1 模型建構與分析結果

(1)解釋變量的選取

參考相關研究的變量選取方法[35],首先在第一層(個體層面),以每位居民對其物質空間、社會、經濟、治理屬性的主觀評價為解釋變量(個體樣本數3 302),同時加入居民年齡、收入兩個個體特征變量;變量的選擇既強調個體的情感和感知,又關注個體的基本人口特征。

其次在第二層(社區層面),以每個社區

中所有居民樣本對其社區物質空間、社會、經濟、治理屬性的主觀評價作為解釋變量(即采用相應社區所有個體樣本主觀評價的均值來“刻畫”各社區的屬性特征,社區樣本數15個),亦可理解為,居民對某社區各維度屬性的評價很大程度上代表了該社區的屬性特征。

在此變量選擇中,雖然第一層和第二層的一些解釋變量是“相同”的,但其影響在理論上是不同的。第一層是用個體數據去預測個體的因變量在所在社區的相對水平,第二層是用社區層面的數據去預測某個社區層面變量的水平。也就是說,即便是相同表述的自變量,其個體層面的效應和社區層面的效應也存在不同。個體層面的效應是由個體的歸因取向所導致的,而社區層面的效應是整體水平的結構化、綜合性影響所導致的(如社區整體的居住滿意度,當一個社區內居民的居住滿意度都比較高時,居民之間就會口耳相傳,存在相互影響)。此外,由于社區層面樣本數量不多,解釋變量不宜添加太多,研究深度和詳盡程度受到一定限制,但意在初步探究其框架性的基本規律。

(2)零模型

在構建完整模型之前,先建構沒有解釋變量的零模型,即方差成分分析。通過零模型可以確定對社區健康的影響中有多大比例是由于第一層(個體)、第二層 (社區)的差異造成的。結果表明,組內和組間方差均顯著不為0,ICC為0.062,大于0.05,說明數據適合建立多層模型[36],對社區健康的影響中有93.8%來自第一層(個體)層面,有6.2%來自第二層(社區)層面,一定程度上反映了在對社區健康的影響中,各維度環境通過個體感知產生系列影響的路徑。這也印證了社區的人文主義內涵。

(3)模型結果

研究采用Mplus8.0軟件,建立多層線性模型,探究個體層面和社區層面的各變量對社區健康的影響。模型擬合良好(CFI=1.000,TLI= 1.000,組內SRMR =0.000,組間SRMR=0.001,RMSEA = 0.000),估計結果如表3所示。模型結果表明:物質空間屬性、治理屬性在個體層面對社區健康水平存在顯著影響;經濟屬性在社區層面對社區健康水平存在顯著影響;社會屬性在個體層面、社區層面均存在顯著影響;年齡在個體層面對社區健康水平存在顯著影響;家庭年收入與社區健康的相關性并不顯著。此外,社區健康水平在社區間殘差為0.132,被解釋了89%,個體間殘差為14.390,被解釋了47%,說明解釋變量對社區健康水平的解釋程度較高。

2.2.2 社區健康影響機制探討

基于上述零模型和多層線性模型結果的分析,發現社區健康的影響機制存在顯著的層級差異及多重作用路徑(見圖4),總結如下。

(1)社區健康的“個體化”作用路徑顯著,印證了人的主觀能動性在社區系統中的重要意義,同時“結構化”的作用特征也不可忽視,整體呈現個體與社區之間動態互構的作用關系。對社區健康的影響有93.8%來自第一層(個體),反映了“個體化”的作用路徑,即通過個體對各維度環境的感知而對社區健康產生重要影響,體現了人本的需求、感知與情感等在社區運作中所起的十分關鍵的作用。同時,來自社區層面的差異也不可忽視,對社區健康仍有6.2%的影響,體現了“結構化”的作用特征。從“人文” 與“結構”相結合的“人—物”動態互構理論來看,社區層面的特征與“人”之間不斷地動態互構,引發各種情感與行動機制,同時塑造相應的社區特征,共同作用于社區健康及社區系統中。

(2)社區的各維度屬性對社區健康的影響呈現了差異化的作用路徑特征。其中,物質空間屬性、治理屬性更多地體現“個體化”的作用路徑,即更多地通過個體主觀能動性的評價和感知而直接作用于社區健康水平;而社會屬性、經濟屬性則更多地通過社區層面“結構化”的作用路徑,即其特征融合于社區屬性的結構中,進而對社區健康產生影響。

① 物質空間屬性在社區層面對社區健康影響不顯著,而在個體層面有顯著的正向影響,反映了社區的物質空間品質通過居民個體的感知而對社區健康產生更加直接的作用。該屬性呈現了“個體化”的作用路徑,主要體現了個體主觀能動性的作用邏輯。這也意味著,居民在社區的日常生活中,對各物質空間的廣泛使用與感知均無時不刻直接影響著社區健康。因此,社區物質空間品質的優化需更多關注居民個體的使用需求和感受,為其提供更優質便利的使用體驗。

② 社會屬性在社區層面和個體層面對社區健康均存在顯著的正向影響,并在社區層面具有更強的效應力,反映該屬性呈現了更多“結構化”的作用路徑。社會屬性在個體層面對社區健康水平呈現較為微弱的作用力,路徑系數為0.027;而在社區層面,路徑系數為0.435。可以理解為,社區關系認同、交往互動等變量因素,一方面通過居民個體的感知與認同而對社區健康水平產生影響,另一方面,這些關系認同和交往所形成的整體化“社群效應”、關系網絡等,對社區健康產生更顯著的影響。由此,對社會屬性的優化,需考慮居民個體對社區互動網絡的直接感知,同時更應注重其“結構化”的整體效應。

③ 經濟屬性在社區層面對社區健康存在一定的負向影響,但在個體層面的影響不顯著,反映該屬性呈現了更多“結構化”的作用路徑。可以理解為,各種經濟業態、活力等特征所形成的整體性效應,對社區健康產生相應的作用。模型呈現一定的負相關,結合相關調研信息可理解為:現階段社區多為基本服務經濟,對空間環境具有一定的干擾性。城中村基于其特殊的人口消費需求、租金、業態結構等,主客觀的經濟屬性指標均較其他類型更高,但由此也造成較多的環境衛生管理難題,使得居民對環境品質的認同趨弱。如廣州市白云區黃邊城中村之前有大量的食肆分布于村內和周邊,對社區環境產生較大的干擾,村委(經濟聯社)自發開展了對該業態的清理和整治,優化了社區環境,產生了更好的租金效應,同時也提升了居民對環境的認同度。由此可見,某一階段經濟屬性可能會對物質空間品質產生一定的負向關聯,進而對社區健康產生負向影響。因此,對經濟屬性的優化需更多考慮其“結構化”的作用特征,并平衡與其他屬性的負向關聯,進一步促成其與社區、居民的正向效益關聯。

④ 治理屬性在社區層面對社區健康的影響并不顯著,而在個體層面有顯著的正向影響,反映該屬性呈現了更多“個體化”的作用路徑,即更多通過居民個體的直接感知評價而對社區健康產生作用。如此,社區治理的優化需更多地從居民需求與服務認同的視角開展,進而優化社區治理的模式與效應。

3 結語與討論

人居健康關乎廣大民眾的基本福祉,社區蘊含廣泛的基層活力,更是深耕人居健康的沃土。基于“人文”“結構”的交叉理論分析視角,現代城市社區具有豐富的“人本”內涵。同時,社區也承載了多元的功能,具有物質空間、社會、經濟、治理四維度屬性。社區健康涵蓋了社區尺度中個體健康與社會環境的健康以及兩者的良性互動內涵,更強調因居住集聚而形成的內在關聯與健康效應。

據此,本文建構系統的研究框架,運用多層線性模型,分析社區物質空間、社會、經濟、治理4個維度屬性對社區健康的影響。結果表明:社區健康的影響機制中“個體化”作用路徑顯著,體現了深刻的人文主義內涵,居民的個體主觀能動性在社區系統的運行中發揮重要作用。社區4個維度屬性對社區健康的影響,呈現了差異化的作用特征,在實際的社區建設與治理中應采取相應的差異化路徑和措施。其中物質空間屬性、治理屬性主要在個體層面對社區健康有顯著的正向影響,而社會屬性、經濟屬性則更多體現了社區層面的“結構化”的作用路徑。

基于模型及相關的綜合分析,提出以下策略建議以提升社區健康水平: ① 在物質空間的營建中,以人們的使用需求與感知特征為依據,營造精細化、人性化的物質空間環境。② 注重社會網絡的“結構化”效應,運用多元的手段培育良好的社群關系與社區認同。如通過物質空間的共享,注入更多社區交往、信息共享、社區參與的契機,培育各種社群聯結,推動“結構化”的共享效應,以此提升社區健康水平。③ 融合現代城市生活特征,深化整合社區經濟與服務,形成更具活力、永續性的業態結構,注重經濟業態與環境的良性關系。從基本服務消費轉向更多的品質消費與體驗消費,在社區中培育多元創新型業態,如家政一體化、文化藝術、老年康養、青年時尚體驗等,并在轉型升級中促使經濟與環境良性共生。④注重從居民的需求和滿意度的視角,建立相關治理指標評價體系。優化治理對策,推動多元協同、人性化、智慧化的治理內涵轉型創新。⑤ 注重物質空間、社會、治理、經濟屬性之間的關聯效應,共同促進社區健康。如通過社區治理政策的推行來解決空間品質的盲點與難題;通過社群聯結、居民行動來管理、維護良好的環境品質;通過合理的經濟業態來激活可能的空間品質優化能量等。

本文旨在較系統地剖析社區各維度屬性對社區健康的影響,從而對人居健康在微觀層面的研究有所補益,并為社區的健康發展提供基礎研究依據。相關內容仍有待在今后的研究中加以拓展和深化。

參考文獻 References

HE S, LIN G. Producing and consuming China's new urban space: state, market and society[J]. Urban Studies, 2015, 52(15): 2757-2773.

WEI E, WANG B, CHEN T, et al. Community development in urban Guangzhou since 1980: a social sustainability perspective[J]. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, 2016, 4(4): 58-68.

趙雪雁,王偉軍,萬文玉. 中國居民健康水平的區域差異:2003-2013[J]. 地理學報,2017,72(4):685-698.

ZHAO Xueyan, WANG Weijun, WAN Wenyu. Regional inequalities of residents' health level in China: 2003-2013[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 685-698.

WHO. Preventing disease through healthy environ-ments: towards an estimate of the environmental burden of disease[M]. Geneva: World Health Organization, 2006.

謝勁,全明輝,謝恩禮. 健康中國背景下健康導向型人居環境規劃研究——以杭州市為例[J]. 城市規劃,2020,44(9):48-54.

XIE Jin, QUAN Minghui, XIE Enli. Research on health-oriented human settlements planning in the context of Healthy China: a case study of Hangzhou[J]. City Planning Review, 2020, 44(9): 48-54.

KWAN M. Geographies of health[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 891-892.

GILES-CORTI B, VERNEZ-MOUDON A, REIS R, [8]et al. City planning and population health: a global challenge[J]. Lancet, 2016, 388: 2912-2924.

STEPTOE A, FELDMAN P J. Neighborhood problems as sources of chronic stress: development of a measure of neighborhood problems, and associations with socioeconomic status and health[J]. Annals of Behavioral Medicine, 2001, 23(3): 177-185.

GUITE H F, CLARK C, ACKRILL G. The impact of the physical and urban environment on mental well-being[J]. Public Health, 2006, 23(3): 1117-1126.

ELLIOTT M. The stress process in neighborhood context[J]. Health & Place, 2000, 6(4): 287-299.

朱竑,李如鐵,蘇斌原. 微觀視角下的移民地方感及其影響因素:以廣州市城中村移民為例[J]. 地理學報,2016,71(4):637-648.

ZHU Hong, LI Rutie, SU Binyuan. The migrants' sense of place and its influencing factors on a microcosmic perspective: a case study of the migrants in the urban villages in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 637-648.

LIU Y, DIJST M, FABER J, et al. Healthy urban living: residential environment and health of older adults in Shanghai[J]. Health & Place, 2017, 47: 80-89.

孫斌棟,閻宏,張婷麟. 社區建成環境對健康的影響:基于居民個體超重的實證研究[J]. 地理學報,2016,71(10):1721-1730.

SUN Bindong, YAN Hong, ZHANG Tinglin. Impact of community built environment on residents' health: a case study on individual overweight[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1721-1730.

LIU H, LI F, LI J, et al. The relationships between urban parks, residents' physical activity, and mental health benefits: a case study from Beijing, China[J]. Journal of Environmental Management, 2017, 190: 223-230.

WEN M, FAN J, JIN L, et al. Neighborhood effects on health among migrants and natives in Shanghai, China[J]. Health & Place, 2010, 16(3): 452-460.

周素紅,何嘉明. 郊區化背景下居民健身活動時空約束對心理健康影響:以廣州為例[J]. 地理科學進展,2017,36(10):1229-1238.

ZHOU Suhong, HE Jiaming. Effects of spatial-temporal constraints of suburban residents on fitness activities to mental health in the context of rapid suburbanization: a case study in Guangzhou, China[J]. Progress in Geography, 2017, 36(10): 1229-1238.

DONG H, QIN B. Exploring the link between neighborhood environment and mental wellbeing: a case study in Beijing, China[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 164: 71-80.

吳蓉,潘卓林,劉曄,等. 城市街景綠地對居民心理健康的影響——以廣州為例[J]. 地理研究,2021,40(8):2272-2291.

WU Rong, PAN Zhuolin, LIU Ye, et al. The effect of streetscape greenery on residents' mental health: a case study of Guangzhou[J]. Geographical Research, 2021, 40(8): 2272-2291.

袁媛,陳玉潔,劉曄,等. 廣州社區綠化環境對居民自評健康的鄰里影響[J]. 地理學報,2021,76(8):1965-1975.

YUAN Yuan, CHEN Yujie, LIU Ye, et al. The neighborhood effect of residential greenery on re-sidents' self-rated health: a case study of Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(8): 1965-1975.

程晗蓓,李志剛. 鄰里變遷影響城市居民健康的國際研究進展與啟示[J]. 國際城市規劃,2022,37(5):98-106.

CHENG Hanbei, LI Zhigang. A review of international literature on the impacts of neighborhood changes upon residents' health[J]. Urban Planning International, 2022, 37(5): 98-106.

顧麗娟,ROSENBERG M,曾菊新. 社會經濟及環境因子對不同收入群體自評健康的影響[J]. 地理研究,2017,36(7):1257-1270.

GU Lijuan, ROSENBERG M, ZENG Juxin. The impacts of socioeconomic and environmental factors on self-rated health status among different income groups in China[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1257-1270.

楊婕,陶印華,柴彥威. 鄰里建成環境與社區整合對居民身心健康的影響——交通性體力活動的調節效應[J]. 城市發展研究,2019,26(9):17-25.

YANG Jie, TAO Yinhua, CHAI Yanwei. Neighborhood built environment, community cohesion and public health: the moderating effect of transport-related physical activity[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(9): 17-25.

邱嬰芝,陳宏勝,李志剛,等. 基于鄰里效應視角的城市居民心理健康影響因素研究——以廣州市為例[J]. 地理科學進展,2019,38(2):283-295.

QIU Yingzhi, CHEN Hongsheng, LI Zhigang, et al. Exploring neighborhood environmental effects on mental health: a case study in Guangzhou, China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 283-295.

張舒怡,林賽南,李志剛,等. 鄰里環境感知對中國城市居民自評健康影響研究——以武漢市為例[J]. 人文地理,2019,34(2):32-40.

ZHANG Shuyi, LIN Sainan, LI Zhigang, et al. Influence of neighborhood environmental perception on self-rated health of residents in cities of China: a case study of Wuhan[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 32-40.

孫文堯,王蘭,趙鋼,等. 健康社區規劃理念與實踐初探——以成都市中和舊城更新規劃為例[J]. 上海城市規劃,2017(3):44-49.

SUN Wenyao, WANG Lan, ZHAO Gang, et al. Concept and practice innovation of healthy community planning: a case study of urban regeneration of Zhonghe Old Town in Chengdu[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2017(3): 44-49.

謝波,王瀟,伍蕾. 基于自然實驗的城市綠色空間對居民心理健康的影響研究——以武漢東湖綠道為例[J]. 地理科學進展,2021,40(7):1141-1153.

XIE Bo, WANG Xiao, WU Lei. Exploring the effect of urban green space on residents' mental health using a quasi-natural experiment: taking Wuhan East Lake Greenway as an example[J]. Progress in Geography, 2021, 40(7): 1141-1153.

WEBSTER C. The nature of neighborhood[J]. Urban Studies, 2003, 40(13): 2591-2612.

葉原源,劉玉亭. 城市社區的鄰里性本質及其影響機制研究——以廣州15個社區為例[J]. 地理研究,2022,41(7):1963-1980.

YE Yuanyuan, LIU Yuting. Research on the neighboring and its influence mechanisms: a case study of 15 communities in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1963-1980.

葉原源,劉玉亭. “移動社區金融”與現代城市鄰里的激活路徑思考[J]. 城市發展研究,2017,24(6):81-89.

YE Yuanyuan, LIU Yuting. The "mobile banking for community" and activation paths for neighborhood in modern cities[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(6): 81-89.

TUAN Y-F. Geography, phenomenology, and the study of human nature[J]. Canadian Geographer, 1971, 15(3): 181-192.

于濤方. 結構主義地理學——當代西方人文地理學的一個重要流派[J]. 人文地理,2000(1): 66-69.

YU Taofang. Structurallism Geography: an important school in western human geography[J]. Human Geography, 2000(1): 66-69.

周尚意,楊鴻雁,孔翔. 地方性形成機制的結構主義與人文主義分析——以798和M50兩個藝術區在城市地方性塑造中的作用為例[J]. 地理研究,2011,30(9):1566-1576.

ZHOU Shangyi, YANG Hongyan, KONG Xiang. The structuralistic and humanistic mechanism of placeness: a case study of 798 and M50 art districts[J]. Geographical Research, 2011, 30(9): 1566-1576.

喬納森·默多克,李祎. 后結構主義和關聯的空間[J]. 國際城市規劃,2010,25(5):8-18.

MURDOCH J, LI Wei. Post-structuralism and relational space[J]. Urban Planning International, 2010, 25(5): 8-18.

STEENBURGEN M R, BRADFORD S J. Modeling multilevel data structures[J]. American Journal of Political Science, 2002, 46(1): 218-237.

何深靜,左姣姣,朱壽佳,等. 中國大城市貧困研究的多種測度與多層模型分析[J]. 人文地理,2014,29(6):74-80,87.

HE Shenjing, ZUO Jiaojiao, ZHU Shoujia, et al. Understanding urban poverty in large Chinese cities using multiple measurements and hierarchical regression models[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 74-80, 87.

溫福星. 多層次研究中組織變項聚合的探究[C]//第十二屆全國心理學學術大會論文摘要集. 北京:中國心理學會,2009:389.

WEN Fuxing. The aggregation of organizational variables in multi-level research[C]//Collection of ab-stracts of the 12th National Psychology Academic Congress. Beijing: Chinese Psychological Association, 2009: 389.