近20年全球半城市化地區識別與演變的研究熱點與趨勢

詹子歆 戴林琳

摘 要城市化率的迅速提高導致世界各地的都市區不斷溢出其原有邊界進入外圍環境,半城市化地區多年來成為城市和區域研究的熱點。在總結半城市化地區概念內涵和空間識別方法的基礎上,使用CiteSpace軟件對Web of Science數據庫2000—2020年城市研究領域的295項研究進行文獻計量分析和可視化表達。基于對關鍵詞共現的聚類分析,確定研究熱點和主流研究范式,并根據現有不足進一步展望未來可能的發展軌跡。結果表明,早期半城市化地區的研究對象多為城市用地擴張與房地產開發,隨著時間的推移,逐漸轉向農林業發展與生態保護等方面。土地利用與景觀格局等空間要素的變化是半城市化地區演變研究的重點;人口流動與社會經濟轉型相關研究主題詞較為分散,且研究方法各異。國內未來該領域的研究,在方法上應拓展維度,引入跨學科視角與新技術方法;在內容上應挖掘內涵,歸納更具理論性的科學規律。

關 鍵 詞半城市化地區;CiteSpace軟件;研究綜述;識別;演變

文章編號 1673-8985(2023)03-0136-08 中圖分類號 TU984 文獻標志碼 A DOI 10.11982/j.supr.20230319

0 引言

發達國家75%—80%的人口生活在城市化地區。與此同時,許多發展中國家的城市化地區在過去20年也經歷了顯著增長[1]。城市化率的迅速提高使得世界各地的城市,特別是大都市區不斷溢出其原有邊界進入外圍環境,導致半城市化地區在全球范圍內的廣泛出現。隨著全球化和城市化進程的快速推進,中國半城市化地區在空間格局和經濟社會結構等方面都表現出高度的過渡性、動態性和不穩定性[2]。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出“以縣域為基本單元推進城鄉融合發展,強化縣城綜合服務能力和鄉鎮服務農民功能”。城鄉融合體是由城鎮地域系統和鄉村地域系統相互交叉、滲透、融合而成的一個城鄉交錯系統[3]。至2025年,中國居住在半城市化地區的人口將達到3.5億人[4]。作為城鄉相接的中間地帶,對半城市化地區的科學管控與引導應該得到重視。然而,許多城市管理者和規劃師缺乏對半城市化地區概念內涵的清晰認知,無法把握其科學發展規律,從而難以針對性地提出管理舉措。

半城市化地區的復雜性和動態性促使越來越多的學者開始關注這些地區面臨的現實挑戰,以期為規劃管理實踐提供理論支撐和決策支持。國外對于半城市化地區研究開始較早,地理學家、經濟學家、城市規劃師們對不同自然環境、政治制度、社會特征的地理區域進行了大量研究并提出許多系統性結論,從而加深了對半城市化地區的了解。國內半城市化地區相關研究始于21世紀初,雖然近20年來研究方向逐漸豐富,但沒有形成集中的研究熱點,對該領域國外文獻的研究對象、方法和指標的綜述梳理也存在不足。本文嘗試對近20年來國外文獻數據庫中的半城市化地區識別與演變研究進行系統性的回顧,梳理其發展脈絡。借助CiteSpace軟件將知識圖譜可視化,總結歸納國外研究的熱點、趨勢與重點內容。

1 半城市化地區概念內涵

從城鄉相互作用的角度來看待半城市化地區及其演變,半城市化地區的基本概念為都市區的城市化用地和農業地區之間的過渡地帶。1990年代學者們關注到城鄉交界地帶的半城市化發展,主要表現為來自城市中心的非農業活動,發生在過去的農業用地和農村周圍地區[5]。事實上,半城市化現象長期以來一直存在,然而它們直到過去幾十年才在世界各地,特別是在發展中國家得到重視。城市與其周圍的農村、農業腹地之間的分隔界線不是絕對的,模糊性是半城市化地區不可避免的特征,它體現在物質形態結構、距城市距離、人口活動模式等多個方面[6]。

各國的學者都試圖在研究中定義半城市化地區,但目前尚未達成共識。然而,他們普遍認為,半城市化地區是一個與城市建成區相鄰的地區,其特點是受城市活動的強烈影響,且要素能夠比較容易地進入城市市場和設施。根據其在大都市區圈層的相對位置,半城市化地區可以分為3個類型:城市邊緣半城市化、中間半城市化、鄉村半城市化[7]。也有學者指出,半城市化地區不一定在城市周圍均勻發展,它們常常是分散的,可能位于城市附近,也可能位于相對較遠的地方[8]。城市和半城市化地區之間的關系是一種功能關系,它一般表現為兩者之間的人口通勤流動[9]。學者們習慣使用不同的術語來描述和處理半城市化地區有關的問題,包括農村—城市邊緣(rural-urban fringe)、邊緣(peripheries)、城市邊緣(urban fringe)、動態邊緣區(dynamic edge outskirt)、城市邊緣(city edge)、城鄉界面(rural-urban interface)、大都市擴展區(extended metropolitan region)等。中文語境中,“城鄉結合部”“城鄉交錯帶”“城市邊緣區”可能是與半城市化地區內涵重合度較高的表述,但它們主要強調了其空間概念,一定程度上忽視了鄉村工業化等農村地區自身的發展驅動力,且難以涵蓋城鄉本質職能和相互作用的情況[10]。

發達國家和發展中國家的半城市化地區的特點具有一定差異(見表1)。歐洲半城市化的特征是從單一城市向外圍擴散,企業互動、人口流動和住房市場一體化等現象越來越廣泛地在大尺度區域范圍內表現出來[11]。美國與歐洲的發展特點總體類似,但其關注重點是對城市蔓延的控制。各發展中國家的城市增長歷程、城鄉分隔程度、交通基礎設施等方面彼此之間差異較大,因此半城市化地區的特點也各不相同。

綜合上述特點,半城市化地區可以界定為在城市用地邊緣或高度非農化的鄉村地區形成的,城鄉職能和景觀混雜交錯且處于快速變化中的“半城半鄉”過渡性地域類型(見圖1)。這類地區在空間上是城市擴展的前緣帶,在功能上是鄉村城鎮化的先導區,是促進城鄉融合發展和要素流動需要重點關注的區域。圖1a中城市邊緣地區與圖1b中高速變化區、中速變化區的重合部分即為半城市化地區。

2 研究方法與研究數據

2.1 數據來源與分析方法

國外文獻的獲取渠道較多且質量差異較大,因此本文將Web of Science(WOS)數據庫作為主要文獻收集平臺,以WOS數據庫中的核心合集Science Citation Index Expanded(SCIE)、Social Sciences Citation Index(SSCI)、Conference Proceedings Citation Index - Science(CPCI-S)、Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities(CPCI-SSHI)為檢索對象。經過幾輪篩選,最終將檢索式確定為TS=(*peri-urban OR *peri-urbanization) AND DOP=(2000-01/2020-12) AND SU=(Urban Studies),文獻類型為“Article”,語種為“English”。在去除重復與整理篩選后,共檢索得到295篇有用文獻作為研究數據(檢索時間:2021年12月28日)。

借助引文分析軟件CiteSpace對文獻數據進行分析與可視化,可以得到近20年全球半城市化地區研究的熱點和趨勢。在聚類分析的基礎上,對有代表性的重點文獻進行研讀,總結出國外文獻中的主要研究內容和研究方法,進而對國內的理論研究和規劃實踐提出展望。

2.2 文獻數量的時間分布

國外關于半城市化地區的文獻數量在這20年之間呈現波動式上升(見圖2)。2003年研究熱度發生短暫的激增,文獻數量從2002年的3篇增加至16篇,2004年后再次回落至較低水平。2014年研究熱度再次顯著增強,數量猛增至22篇。2015年后文獻數量穩步上升,于2019年達到峰值42篇,2020年略微下降至38篇。

2.3 主要期刊

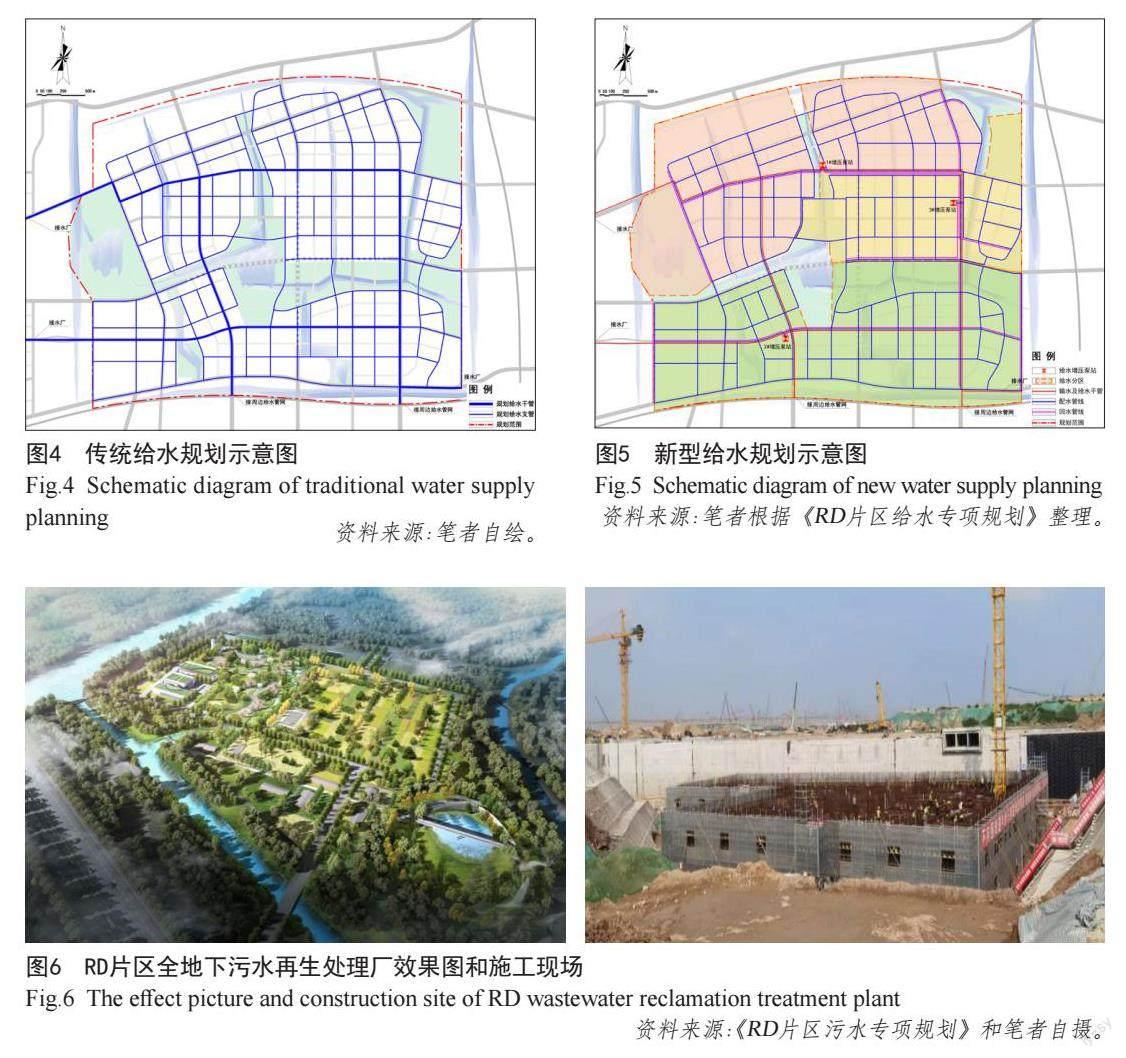

半城市化地區特征與演變相關研究主要集中在城鄉規劃、公共管理、環境科學、地理學、生態學等學科領域。Landscape and Urban Planning關于半城市化地區研究的刊文量最多,達到46篇。Urban Forestry Urban Greening刊文量次之,達39篇。此外,Environment and Urbanizaiton、Cities、Habitat International等也是此研究方向的重要發文期刊(見圖3)。

3 半城市化地區研究進展

3.1 研究熱點與方法

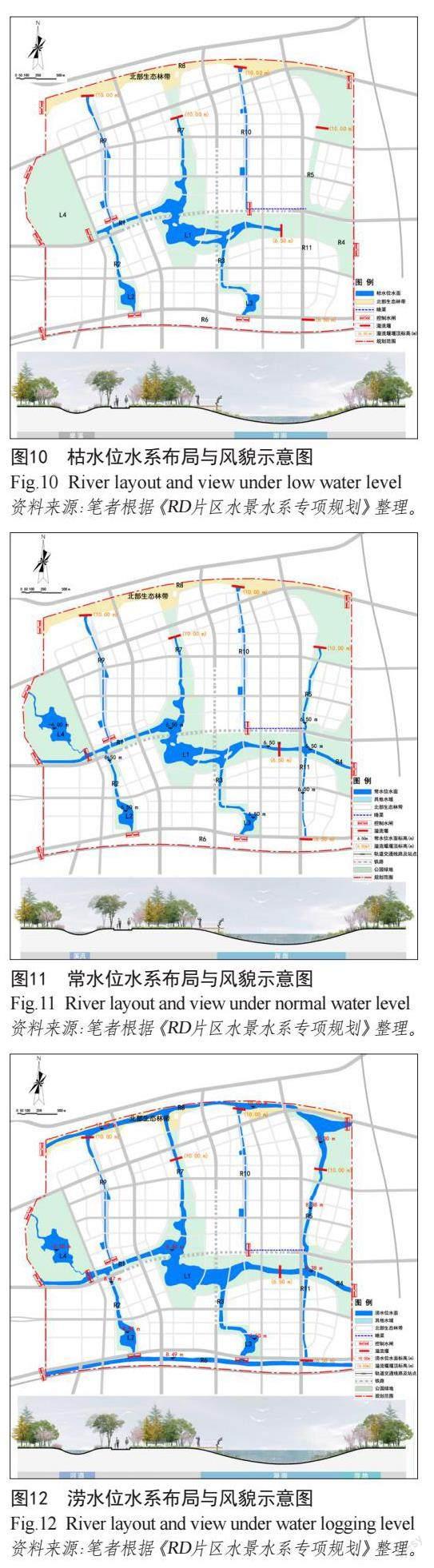

把WOS的核心文獻數據導入CiteSpace軟件,時間切片定為1 年,以關鍵詞與主題詞為網絡節點進行聚類,可以提煉和總結研究熱點(見圖4)。圓形節點的大小代表主題詞的頻次高低。剔除學科常用詞匯比如“city”“urban-ization”“urban”“area”,以及研究概念本身“peri-urban area”后,整理得到半城市化地區的研究熱點信息(見表2)。

所有文獻中使用頻率最高的主題詞包括“土地利用”(land use/land use change)、“景觀”(landscape)、“管理”(management)、“增長”(growth)、“模式”(pattern)等。此外,“生物多樣性”(biodiversity)、“保護”(conservation)、“生態系統服務”(ecosystem service)等也得到一定的關注。基于研究熱點的聚類結果,對重要文獻展開研讀,可以將半城市化地區特征與演變的研究內容劃分為土地利用與空間結構演變、人口流動與社會經濟轉型、政策管控措施3個主要方面。無論哪類研究,在開展分析前都需要界定半城市化地區的地域范圍或者提出空間識別方法。

半城市化地區相關文獻的研究方法反映了學者們對于如何解決這一領域主要問題并揭示其發展規律的共識。對半城市化地區特征和演變機制的研究方法進行分類,可以更好地理解相關文獻的方法論。總體上說,該領域研究方法是豐富多樣的,包括一系列定性、定量和兩者相結合的方法(見表3)。

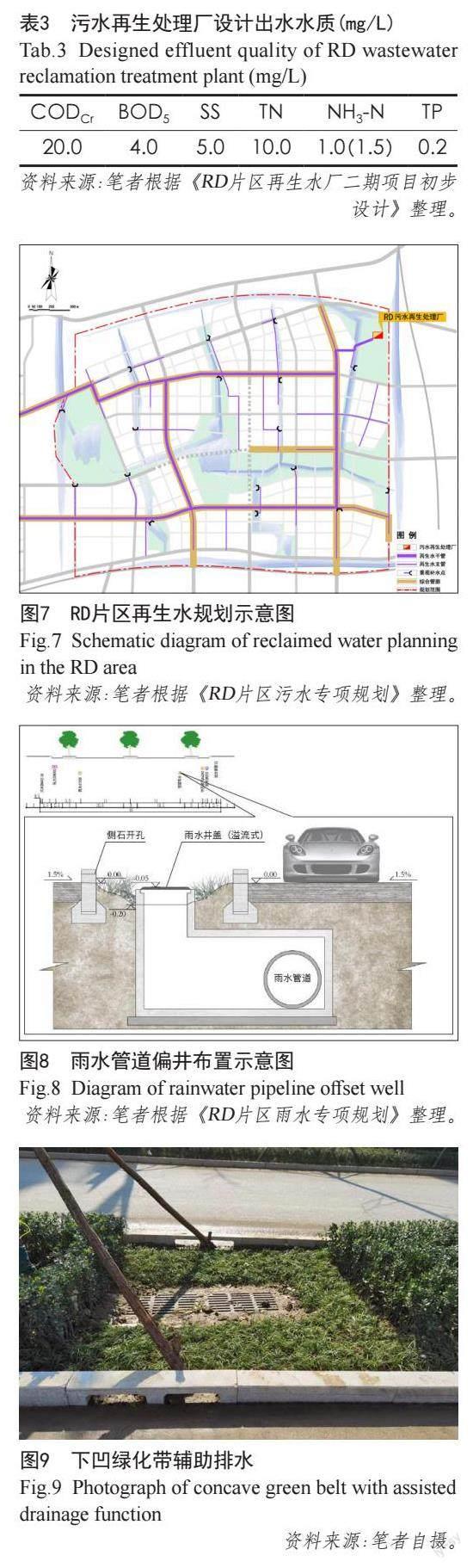

3.2 研究趨勢: 從開發管理到保護協調

時間序列分析圖譜可以顯示高頻詞隨時間的變化趨勢,從而觀察半城市化地區研究的發展趨勢(見圖5)。縱觀近20年演變,“土地利用”“管理”“社區”“財產權”等關鍵詞出現在研究早期(2000—2010年),即早期半城市化地區的研究對象主要為城市用地擴張與房地產開發。這從側面反映了半城市化地區是人類開發建設活動頻繁、處于高速變化的區域,但也往往面臨土地權屬不清晰、社區管理不完善等一系列問題。針對這一現象,學者們指出,不合理的產業布局和社會服務等都可能對居民的生活質量產生不利影響,半城市化地區管理應同時關注土地等物質空間的優化和教育等社會資源的優化[12]。隨著時間的推移,研究對象逐漸轉向農林業發展與生態保護等方面(2011—2020年)。這不僅反映了人們對城市蔓延的反思,還反映出如何實現農業與非農產業的協調是半城市化地區的一個重要議題。學者們逐漸認識到,半城市化進程正在長遠地改變傳統的農村農業形態和農民生活方式,并可能對區域糧食安全和生態系統服務產生負面影響,半城市化地區迫切需要可持續的土地利用和生態保護策略。關鍵詞的共現關系強度通過圖中的連線表示。“半城市化地區”多與“土地利用/覆被變化”“非正式居住區”“城市蔓延”“環境退化”“人口增長”等關鍵詞共現,說明全球半城市化地區的演變機制是由多種因素綜合驅動構成的,并呈現出較為相似的發展規律。

3.3 空間識別方法及研究重點內容

3.3.1 半城市化地區空間識別方法

學者們在不斷探索如何更加準確有效地識別半城市化地區的空間范圍和不同類型,從而更有針對性地指導大都市區的土地管理和社會發展。根據半城市化地區空間范圍的識別方法,也能反過來推斷研究者對這一空間地域含義的理解。目前針對半城市化地區的識別方法可以分為3類:定性識別法、單因素定量識別法和多因素綜合識別法。

(1)定性識別法。即基于經驗判斷將城市核心區向外延伸一定距離的緩沖區界定為半城市化地區,距離的選取以采納專家學者意見為主。該方法出現時間最早,易于理解且可操作性強,至今仍有部分研究沿用,如將距離城市核心區10—15 km的環城緩沖區劃為半城市化地區[13]。有學者強調不同規模等級城市的半城市化地區的范圍應該不同,大城市的緩沖區應在100 km內,中等城市的緩沖區應在30 km內,小城市的緩沖區應在10 km內[14]。這種經驗方法的局限在于包含較強的主觀性,也難以根據城市的形態特點作出相應調整。

(2)單因素定量識別法。即借助具有代表性的能夠刻畫半城市化特征的某個定量指標來識別半城市化地區的地域范圍。常見的可選指標包括土地覆被、景觀格局、人口密度、非農人口比重和居民通勤距離等,其中人口指標的運用最為廣泛。有學者將非農人口與農業人口比值在0.3與1.0之間的地區劃為半農村地區,比值在1.1與5.0之間的劃為半城市化地區[15]。也有識別方法將半城市化地區特征界定為“居民點人口總數不到20 000人,平均人口密度至少為40人/km?”[16]。相較于經驗識別法,采用單因素指標對半城市化地區范圍進行劃分更為客觀,但難以反映半城市化地區內部的多維復雜特征。

(3)多因素綜合識別法。隨著多源數據的支持和研究范式的不斷完善,學者們開始嘗試將經濟、社會、生態,以及物質景觀等多方面的因素綜合起來,采用模糊集法、空間聚類法、門檻值法、信息熵法和斷裂點分析法等多種計量方法識別半城市化地區的空間范圍[17-18]。多因素綜合識別法能從多個維度提取該地域的復雜特征,其指標體系主要依賴于人口密度、基礎設施特征、行政邊界和主要經濟活動等變量。識別半城市化地區的常見思路是結合鄉村特征(農業用地、自然景觀等)的弱化和城市屬性的相對匱乏(低建設密度、低交通可達性、低公共服務水平等)兩方面特征進行判斷[19]。一個城市核心區周圍的半城市化地區可能存在多種不同的類型,因此需要一種跨學科的方法,匯集多元主體的意見,將物質形態、經濟、社會和個人生活等多方面聯系起來[20]。結合某個時間點的靜態數據與年際變化的動態數據進行空間識別,可以對該地區的未來發展趨勢作出更準確的判斷[21]。由于多因素綜合識別法涉及的社會經濟指標高度依賴政府部門提供的統計數據,半城市化地區的識別精度在很長一段時間內局限于行政區尺度。

3.3.2 研究重點內容

(1)土地利用與空間結構演變

學者們普遍認為,揭示半城市化地區獨特的景觀格局和土地利用特征,提取其空間模式,把握其歷史形態演變規律,對于實行適當的規劃管理舉措和促進多元主體參與非常重要。在半城市化地區的3個重點研究內容中,土地利用/覆被變化研究是文獻數量最多且最為重要的方面。基于Landsat系列衛星遙感影像、歐盟The CORINE Land Cover Project等數據分析,相關文獻關于其土地利用特征基本形成了建設用地隨工業化進程和人口遷移快速擴張,各類用地分散混雜,呈斑塊化、碎片化等普遍共識。全球范圍內城市建成區正在不斷侵占農業地區,并同時伴隨著耕地和林地的快速流失[22]。半城市化地區各類用地混雜程度遠高于城市地區,常常表現為城市用地、農用地、自然生態用地的馬賽克式鑲嵌分布,且居住用地和工業用地的混合非常常見[23]。工業投資的增加是導致農用地轉變為城市建設用地的直接原因,同時增加了對居民點的用地需求。半城市化地區因其低廉的土地成本和高效的交通服務,常常是投資者設立工廠和公司的最佳地點[24]。由于耕地資源的高度稀缺,對一些農民來說,實現垂直增長,即農場生產的高密度化和活動的多樣化,是唯一可行的發展策略[25]。

建成區密度、城市化地區斑塊個數、最大城市化地區斑塊面積、單位面積城市與非城市化區邊界長度等是測度半城市化地區空間景觀格局常用的重要指標,多個指標之間具有密切的關聯。半城市化地區的建成區密度與城市擴張指數具有顯著的負相關關系,城市擴張指數與建成區年變化率之間存在顯著的正相關關系[26]。低聚集指數往往代表一個區域的碎片化增長,同時呈現碎片化增長和高生活質量兩個特點的地區可以被確定為未來的城市增長區域[27]。

(2)人口流動與社會經濟轉型

人口流動與社會經濟轉型是半城市化進程的另一個重要方面,學者們試圖揭示多種社會經濟要素變化之間的聯系及其與物質空間演變的相互作用,從而更好地協調緩和半城市化地區的各方面社會矛盾。半城市化地區從農業經濟向工業經濟的轉變,以及向更高產出的經濟活動的轉變是顯著的[28]。但是城市和農村生活方式之間并沒有明顯的區分,農村和城市經濟活動相結合的方式越來越多[29]。在一些地區,主要的農業生產活動已被一些非正式經濟活動所取代。這為低收入人群和城市新遷入者提供了良好的就業機會[30]。但與此同時,半城市化地區形態的轉變往往會破壞該地區原住民的生計來源,加劇他們生活條件的困難和不確定性。外來移民的遷入和持續的設施改造往往會使該地區的農民趨于邊緣化[31]。政府機構從原住居民處征用土地并分配給城市居民,卻經常沒有給予原住居民適當的補償[32]。缺少規劃的非正式開發、公共服務分布的不均衡加劇了不同人群之間的社會隔離[33]。

全球不同大都市區半城市化地區的社會經濟特征呈現出明顯的異質性,很難總結出具有普適意義的結論。國外雅加達大都市區的半城市化地區約一半人口是外來移民,工業和服務業的從業人口近年大幅增加,同時存在大量非正式部門的第三產業從業者[34];新冠疫情和封閉政策沉重打擊了尼日利亞半城市化地區婦女的非正式經濟活動,能否為她們提供可負擔的社會保障,與尼日利亞的經濟可持續發展息息相關[35]。在政府補貼支持下,中國許多半城市化地區的村莊功能從糧食生產轉向服務城市游客的農場旅游,并形成了類似東南亞城市的城鄉物質景觀[36]。

(3)半城市化地區政策管控

由于高度動態性和復雜性特點,半城市化地區的規劃管理難度較大,政府、市場和社會多元主體的參與協作都不可或缺。政府可以通過各種規劃和行政管理的方式,如設置綠化帶、劃定城市增長邊界、調整稅收分配,遏制城市建設用地蔓延[37]。與此同時,政府需要有更大的能力來應對半城市化進程帶來的城鄉人口流動、農用地轉用和生態修復等方面的挑戰。交通、環境、工業布局,以及許多其他半城市化問題都需要在區域宏觀層面構建協調解決方案[38]。此外,廣泛公共參與的社會網絡有助于更好地滿足半城市化地區居民的利益訴求[39]。如果由更多社會機構和利益相關方來擔任該地區規劃編制實施相關的職務,那么許多問題都可以得到有效解決[40]。中國半城市化地區鄉村規劃實施效果不佳,可能是因為地方政府缺乏主動性、創新性和執行力,且多方利益相關者參與不足[41]。

一些文獻的案例研究歸納總結了中國半城市化地區治理的有益經驗。宏觀層面,中國半城市化地區治理需要強化政府的領導協調能力,進而有力推進城鄉統籌。成都在2007年成立了一個城鄉協調發展委員會(CCURDC)。該機構通過調整市政財政支出,使其向半城市化地區和農村地區傾斜,遷移整合小型產業園區,有效解決了工業布局破碎化的問題[42]。微觀層面,中國半城市化地區治理需要強化各市場主體的作用,從而提高工作效率。集體建設用地流轉制度的逐步實施,將會對集體建設用地比例較高的半城市化地區產生較大影響[43]。如果政府的財政投資無法滿足基礎設施建設的資金需求,通過PPP模式引入私人資本是一種有效的替代方式。2002年,河北省廊坊市固安縣政府通過公開競標選擇華夏幸福基業股份有限公司(CFLD)負責固安工業園的融資、建設和運營,取得良好的經濟效益[44]。

4 國內外文獻研究進展對比

將同一領域的國內文獻與Web of Science數據庫文獻對比,有助于拓寬視野,為國內學者開展的相關研究指明方向。(1)半城市化地區空間識別方法方面,國內與國外研究整體相似,但近年來通過多源遙感數據的集成和數據格網化方法,將識別精度提高至1 km×1 km以內[45]。(2)國內關于半城市化地區演變的研究主要分為兩個方向:一是揭示半城市化地區獨特的城鄉空間結構和土地利用特征演變規律;二是從國家財稅政策、土地政策及治理體制等視角構建理論框架,解析驅動機制[46]。政府力的作用導致工業用地的集約化,社會力的作用導致工業用地的破碎化,二者的相互對抗可以解釋中國半城市化地區用地形態的演變歷程[47]。(3)政策管控層面,空間規劃是引導中國半城市化地區發展的重要工具。但大量農村集體土地的開發利用與規劃要求不符,使半城市化地區成為規劃實施的薄弱環節[48]。當前資源緊約束條件下,存量更新成為升級置換該地區非正式空間的主要途徑,以“三舊改造”最為典型[49]。國內外文獻關于半城市化地區研究內容的異同點如表4所示。

5 結論與展望

5.1 結論

本文梳理了半城市化地區識別與演變相關研究的發展脈絡,并借助CiteSpace軟件分析總結了2000—2020年的全球半城市化地區研究的熱點及趨勢。在此期間國外文獻數量持續增加。雖然都使用“peri-urban”一詞,各國學者對半城市化地區概念的認識始終沒有達成統一,其內涵和外延的界定目前仍處于較為模糊的階段。土地利用、景觀、生態多樣性等是半城市化地區的研究熱點,研究關鍵詞隨著時間推移的轉變反映了政府和學界對城市蔓延及用地沖突的反思。半城市化地區的識別方法各不相同,有高度依賴研究者主觀判斷的定性經驗劃分法,也有盡量減少主觀性的多因素綜合識別法等。不同研究區之間可借鑒性較強,在近20年間取得了顯著進展。根據主題詞聚類結果和重點文獻的研讀,半城市化地區特征與演變的研究內容可以大致分為土地利用與空間結構演變、人口流動與社會經濟轉型、政策管控措施3個方面。

5.2 展望

5.2.1 研究方法

研究方法層面,中國半城市化地區研究應該拓展維度,引入跨學科視角與新技術方法。全球范圍內半城市化地區的土地利用和空間格局的演變特征存在一定共性,但在具體各社會經濟要素變化上主要表現為異質性,因此不存在一種嚴格意義上的通用識別方法。未來中國半城市化地區的識別劃分技術應更具有地理針對性,充分考慮研究區的地方特點和區域背景,包括制度安排、社會特征、自然環境和驅動地區發展的主要經濟因素等。這意味著在地理學框架下,社會學、經濟學、生態學等其他學科的關注重點以及基于POI、手機信令等大數據的分析方法需要被引入這一領域,綜合更多維度的指標以提高研究的科學性。

5.2.2 研究內容

研究內容層面,中國半城市化地區研究應在案例研究的基礎上挖掘內涵,歸納更具理論性的規律。半城市化地區演變的動力機制往往與當地的經濟基礎和政策背景密切相關,因此目前大多數實證研究的結論往往局限于就某一都市區論該都市區,而沒有嘗試對不同類型的半城市化地區的特點進行歸納總結,理論性貢獻較為有限。此外,中國各都市區以及一些東亞、東南亞的發展中國家半城市化地區的治理經驗存在互相借鑒的可能,但少有研究將其進行綜合比較從而為規劃實踐提供有力支撐。這也是未來需要填補不足的方面。

5.2.3 規劃管理

規劃管理實踐層面,城市管理者和規劃師應結合實際情況,為各大都市區劃定半城市化地區的邊界。中國半城市化地區的特征仍處于快速變化之中,從實施角度結合城鄉多元主體的意見快速劃定邊界,對于實現國土空間格局優化與治理具有更迫切的現實意義。半城市化地區規劃管理的關鍵在于統籌城鄉融合發展的同時,具有針對性地解決特定地區存在的社會、環境,以及設施服務等問題,促進不同人群之間的社會融合,從而推動新型城鎮化高質量發展。

參考文獻 References

ANGEL S. Planet of cities[M]. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy,2012.

陳晨,劉爽,顏文濤. “時空過程”視角下上海郊區半城市化地區的格局演變及其對地區發展的作用[J]. 上海城市規劃,2020(3):84-92.

CHEN Chen, LIU Shuang, YAN Wentao. The changing patterns of peri-urban areas in Shanghai from the perspective of spatial-temporal process and their impacts on area development[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2020(3): 84-92.

劉彥隨. 中國新時代城鄉融合與鄉村振興[J]. 地理學報,2018,73(4):637-650.

LIU Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.

MA L J C. Economic reforms, urban spatial restructuring, and planning in China[J]. Progress in Planning, 2004, 61: 237-60.

ADELL G. Theories and models of the peri-urban interface: a changing conceptual landscape[R]. 1999.

AMIRINEJAD G, DONEHUE P, BAKER D. Ambiguity at the peri-urban interface in Australi[J]. Land Use Policy, 2018, 78: 472-480.

DADASHPOOR H, AHANI S. A conceptual typology of the spatial territories of the peripheral areas of metropolises[J]. Habitat International, 2019, 90: 15.

MONDAL D, SEN S. Methodological dimensions of delineating peri-urban areas: the case of Kolkata Metropolis[J]. Environment and Urbanizaiton ASIA, 2020, 11(2): 183-94.

CARUSO G. Integrating urban economics and cellular automata to model periurbanisation (spatial dynamics of residential choice in the presence of neighbourhood externalities)[D]. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2005.

陳貝貝. 半城市化地區的識別方法及其驅動機制研究進展[J]. 地理科學進展,2012,31(2):210-220.

CHEN Beibei. Review on identification method and driving mechanism of peri-urban area[J]. Progress in Geography, 2012, 31(2): 210-220.

WOLTJER J. A global review on peri-urban development and planning[J]. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 2014, 25(1): 1-16.

MOFFAT T, FINNIS E. Considering social and material resources: the political ecology of a peri-urban squatter community in Nepal[J]. Habitat International, 2005, 29(3): 453-468.

BRYANT C, CHARVET J P. The peri-urban zone: the structure and dynamics of a strategic component of metropolitan regions[J]. Canadian Journal of Regional Science, 2003, 26(2-3): 231-239.

REGINSTER I, ROUNSEVELL M. Scenarios of future urban land use in Europe[J]. Environment and Planning B-Planning & Design, 2006, 33(4): 619-636.

RUSSWURM L. Development of an urban corridor system: Toronto to Stratford area, 1941-1966[M]. Waterloo: University of Waterloo, Department of Geography and Planning and Resources Institute, 1970.

PIORR A, RAVETZ J, TOSICS I. Peri-urbanisation in Europe: towards European policies to sustain urban-rural futures[M]. Copenhagen: University of Copenhagen, 2011.

HEIKKILA E J, SHEN T Y, YANG K Z. Fuzzy urban sets: theory and application to desakota regions in China[J]. Environment and Planning B-Planning & Design, 2003, 30(2): 239-254.

MORTOJA G, YIGITCANLAR T, MAYERE S. What is the most suitable methodological approach to demarcate peri-urban areas? A systematic review of the literature[J]. Land Use Policy, 2020, 95: 13.

ALLEN A. Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field[J]. Environment and Urbanizaiton, 2003, 15(1): 135-147.

GONCALVES J, GOMES M C, EZEQUIEL S, et al. Differentiating peri-urban areas: a transdisciplinary approach towards a typology[J]. Land Use Policy, 2017, 63: 331-341.

MOREIRA F, FONTES I, DIAS S, et al. Contrasting static versus dynamic-based typologies of land cover patterns in the Lisbon metropolitan area: towards a better understanding of peri-urban areas[J]. Applied Geography, 2016, 75: 49-59.

TIAN L, GE B Q, LI Y F. Impacts of state-led and bottom-up urbanization on land use change in the peri-urban areas of Shanghai: planned growth or uncontrolled sprawl?[J]. Cities, 2017, 60: 476-486.

TIAN L, LIANG Y L, ZHANG B. Measuring residential and industrial land use mix in the peri-urban areas of China[J]. Land Use Policy, 2017, 69: 427-438.

KONTGIS C, SCHNEIDER A, FOX J, et al. Monitoring peri-urbanization in the greater Ho Chi Minh City metropolitan area[J]. Applied Geography, 2014, 53: 377-388.

DUVERNOY I, ZAMBON I, SATERIANO A, et al. Pictures from the other side of the fringe: urban growth and peri-urban agriculture in a post-industrial city (Toulouse, France)[J]. Journal of Rural Studies, 2018, 57: 25-35.

DUTTA D, RAHMAN A, PAUL S K, et al. Estimating urban growth in peri-urban areas and its interrelationships with built-up density using earth observation datasets[J]. Annals of Regional Science, 2020, 65(1): 67-82.

DUTTA I, DAS A. Exploring the dynamics of spatial inequality through the development of sub-city typologies in English Bazar Urban Agglomeration and its peri urban areas[J]. GeoJournal, 2019, 84(4): 829-849.

WILLIS A-M. From peri-urban to unknown territory[J]. Design Philosophy Papers, 2007, 5(2): 79-90.

VIJ S, NARAIN V. Land, water & power: the demise of common property resources in periurban Gurgaon, India[J]. Land Use Policy, 2016, 50: 59-66.

MANEEPONG C, WALSH J C. A new generation of Bangkok street vendors: economic crisis as opportunity and threat[J]. Cities, 2013, 34: 37-43.

W?JCIK M. Selected problems of contemporary socio-spatial changes in peri-urban areas of the city of ?ód? (Poland)[J]. Geographia Polonica, 2016, 89(2): 169-186.

KASANGA K, KOTEY N A. Land management in Ghana: building on tradition and modernity[M]. London: International Institute for Environment and Development, 2001.

DADASHPOOR H, GHAZAIE M. Exploring the consequences of segregation through residents' experiences: evidence of a neighborhood in the Tehran metropolis[J]. Cities, 2019, 95: 12.

WINARSO H, HUDALAH D, FIRMAN T. Pen-urban transformation in the Jakarta metropolitan area[J]. Habitat International, 2015, 49: 221-229.

LENSHIE N E, JOSHUA M M, EZEIBE C. COVID-19 pandemic and informal women workers in peri-urban communities in Nigeria[J]. Local Environment, 2021, 26(6): 754-769.

ROBINSON G M, SONG B J. Transforming the peri-urban fringe in China: the example of Xi'an-Xianyang[J]. Sustainability, 2018, 10(11): 17.

MAO X Y, HUANG X J, SONG Y Y, et al. Response to urban land scarcity in growing megacities: urban containment or inter-city connection?[J]. Cities, 2020, 96: 10.

LEGATES R, HUDALAH D. Peri-urban planning for developing East Asia: learning from Chengdu, China and Yogyakarta/Kartamantul, Indonesia[J]. Journal of Urban Affairs, 2014, 36: 334-353.

HUDALAH D, WINARSO H, WOLTIER J. Peri-urbanisation in East Asia - a new challenge for planning?[J]. International Development Planning Review, 2007, 29(4): 503-519.

MENDEZ-LEMUS Y, VIEYRA A, PONCELA L. Peri-urban local governance? Intra-government relationships and social capital in a peripheral municipality of Michoacan, Mexico[J]. Progress in Development Studies, 2017, 17(1): 1-23.

LIN J, CAI J M, HAN F, et al. Underperformance of planning for peri-urban rural sustainable development: the case of Mentougou District in Beijing[J]. Sustainability, 2016, 8(9): 18.

YUMIN Y, LEGATES R. Coordinating urban and rural development in China: learning from Chengdu[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013.

WANG H, ZHANG X L, WANG H Z, et al. The right-of-use transfer mechanism of collective construction land in new urban districts in China: the case of Zhoushan City[J]. Habitat International, 2017, 61: 55-63.

CHENG Z, WANG H M, WANG L, et al. Mix leading to success? Exploring the innovative development model in peri-urban China[J]. Habitat International, 2018, 82: 1-8.

廖霞,舒天衡,申立銀,等. 城鄉融合背景下半城市化地區識別與演變研究——以蘇州市為例[J]. 地理科學進展,2021,40(11):1847-1860.

LIAO Xia, SHU Tianheng, SHEN Liyin, et al. Identification and evolution of peri-urban areas in the context of urban-rural integrated development: a case study of Suzhou City[J]. Progress in Geography, 2021, 40(11): 1847-1860.

楊舒雅,李剛. 我國半城市化空間的研究進展[J]. 南方建筑,2020(6):96-103.

YANG Shuya, LI Gang. The progression of peri-urbanized spaces in China[J]. South Architecture, 2020(6): 96-103.

楊忍,陳燕純,徐茜. 基于政府力和社會力交互作用視角的半城市化地區工業用地演化特征及其機制研究——以佛山市順德區為例[J]. 地理科學,2018,38(4):511-521.

YANG Ren, CHEN Yanchun, XU Qian. Evolution of rural industrial land use in semi-urbanized areas and its multi-dynamic mechanism: a case study of Shunde District in Foshan City[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(4): 511-521.

林強. 半城市化地區規劃實施的困境與路徑——基于深圳土地整備制度的政策分析[J]. 規劃師,2017,33(9):35-39.

LIN Qiang. Dilemma and path of planning implementation in semi-urbanization area: Shenzhen case[J]. Planners, 2017, 33(9): 35-39.

田莉,郭旭. “三舊改造”推動的廣州城鄉更新:基于新自由主義的視角[J]. 南方建筑,2017(4):9-14.

TIAN Li, GUO Xu. The urban and rural renewal in Guangzhou under "three old transformation": a perspective of Neo-liberalism[J]. South Architecture, 2017(4): 9-14.