粵北鄉鎮中小學生客家方言傳承研究

——以韶關市仁化縣為例

劉大偉,麥曉鈞,張君誼

(韶關學院 文學與傳媒學院,廣東 韶關 512005)

客家方言是廣東境內的代表方言之一,分布在粵東、粵中、粵北和粵西等偏遠山區一帶。被稱為客家方言代表的梅縣話,雖然在梅州仍然居于主導地位,但也呈現出了明顯的萎縮趨勢。2015 年梅州電視臺連續播出兩期關于“丟失的客家話”的報道,梅州城區的中小學生對很多客家方言詞匯已經不會說或說不準。邱春安、嚴修鴻對梅縣青少年客家話詞匯使用現狀調查發現,青少年的客家話詞匯使用能力發生了較為嚴重的退化[1]。粵北地區的客家方言同樣值得我們去關注和思考。

隨著現代城鎮化進程的推進,粵北地區客家方言的傳播也受到一定程度的沖擊,顯現出弱化的趨勢。本文以仁化縣中小學生為調查對象,從語言能力、語言態度以及方言使用情況等方面進行調查,提出相關建議,促進地方方言的保護與傳承。

一、調查對象和方法

仁化縣內大部分城鎮主要通行客家方言,且人口多聚集在仁化縣南部城鎮,因此筆者在仁化縣城和鄉鎮各選取了兩所中小學進行調查。仁化縣城以丹霞中心小學、仁化縣第一中學為代表;鄉鎮以黃坑銘源希望小學、周田中學為代表。

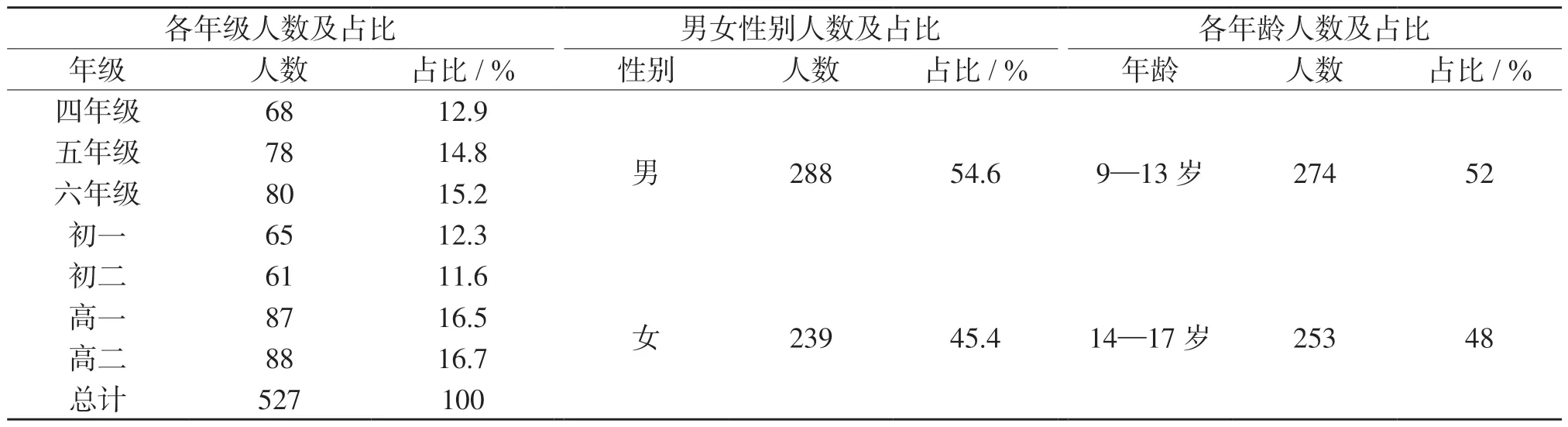

本次調查主要通過開展實地問卷調查的方式收集數據,問卷內容涵蓋四個方面,即個人基本信息、中小學生客家方言語言能力、語言態度和客家方言的使用情況。每所學校各年級隨機選取一個班級進行問卷調查,全班學生參與。在問卷發放過程中,筆者會指導學生填寫問卷,對問卷的填寫要求和相關問題作詳細講解,遇到學生不理解的地方及時解釋。這有利于提高問卷調查的可信度,增強研究的有效性。本次調查共發放問卷545 份,回收有效問卷527 份,有效回收率為96.69%。通過對527份有效問卷進行信度分析,Cronbach’s α 系數為0.914,大于0.9,說明研究數據信度高。收集數據后,筆者使用Excel、SPSS 軟件進行數據整理與分析,旨在了解仁化縣客家方言在中小學生群體的方言傳承情況。調查的基本數據,見表1。

表1 問卷的基本數據(N=527)

二、調查結果及分析

(一)中小學生客家方言語言能力的情況

1.第一語言習得

為調查中小學生第一語言習得的情況,筆者在問卷中設置了“你的母語方言是什么(即四五歲以前在家說哪種話)?”的題目。

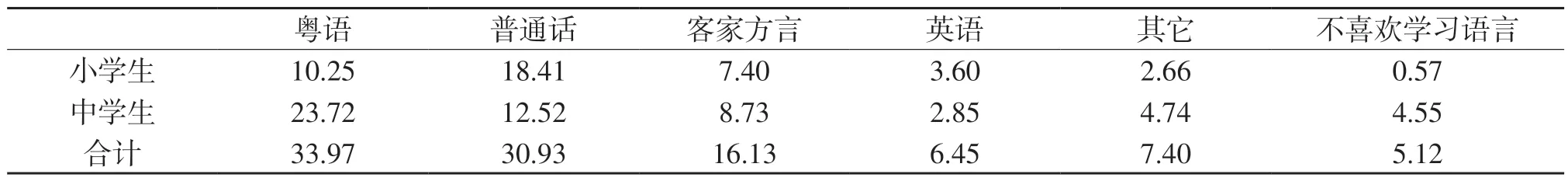

統計表明,有51.62%的學生表示自己小時候最先會說的是客家方言,有32.25%的學生表示最先會說的是普通話,7.40%的學生表示最先會說的是粵語,8.73%的學生最先會說的是其他方言,見表2。

表2 第一語言習得情況 /%

這說明,中小學生以客家方言為第一語言的學生占半數之多。其中,中學生第一語言以客家方言為主,普通話次之;小學生第一語言習得方面,客家方言和普通話比例接近,普通話略高于客家方言。

2.客家方言的聽說能力

語言能力指的是最平常的理解一句話,說出一句話的能力[2]。通常會從聽、說、讀、寫四個方面來考察一個人的語言能力。而方言多數用于“聽”和“說”。因此,筆者主要從“聽”和“說”兩個方面考察中小學生的語言能力。問卷中設置了“你能聽懂客家方言嗎?”和“你能流利地說客家方言嗎?”兩道題目。

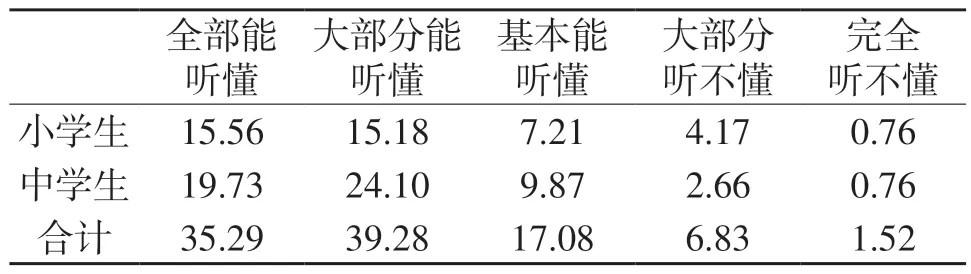

在“聽”的方面,有35.29% 的學生表示“全部能聽懂”,39.28%的學生表示“大部分能聽懂”,17.08%的學生表示“基本能聽懂”。也就是說,客家方言“聽”的能力較好的學生有91.65%。“大部分聽不懂”的占6.83% ,“完全聽不懂”的占1.52%。各項的排序為:大部分聽得懂>全部能聽懂>基本能聽懂>大部分聽不懂>完全聽不懂,見表3。

表3 客家方言“聽”的能力掌握情況 /%

在“說”的方面,認為自己“全部能流利地說”的比例為25.20%,“大部分能流利地說”的比例為32.30%,“基本能流利地說”的有18.60%,“說”的能力較好的學生比例為76.10%。“大部分不能流利地說”的有16.90%,“完全不會說”的有7.00%。各項的排序為:大部分能流利地說>全部能流利地說>基本能流利地說>大部分不能流利地說>完全不會說,見表4。

從問卷數據看,仁化縣中小學生客家方言語言能力整體上掌握較好,但仁化縣中小學生客家方言“聽”的能力要比“說”的能力掌握得更好。

在中小學生客家方言聽說能力差異對比方面,客家方言“聽”的能力上,小學生“聽”的能力較好的學生比例為37.95%,中學生為53.70%。在客家方言“說”的能力上,小學生“說”的能力較好的學生比例為31.80%,中學生為44.30%。通過以上數據可知,中學生客家方言的“聽”和“說”的能力均比小學生要好。可見,中學生客家方言“聽”和“說”能力較好,而小學生聽說能力較弱。

(二)中小學生客家方言語言態度分析

“語言態度指不同語言或語言變體的說話者對他人的語言或自己的語言所持有的態度。”[3]情感認同和社會價值是語言態度的兩個重要表現。

1.情感認同

為調查仁化縣中小學生對客家方言情感認同的情況,問卷設置了“你喜歡客家方言嗎?”和“你對哪種語言學習興趣最高?”兩道題目。

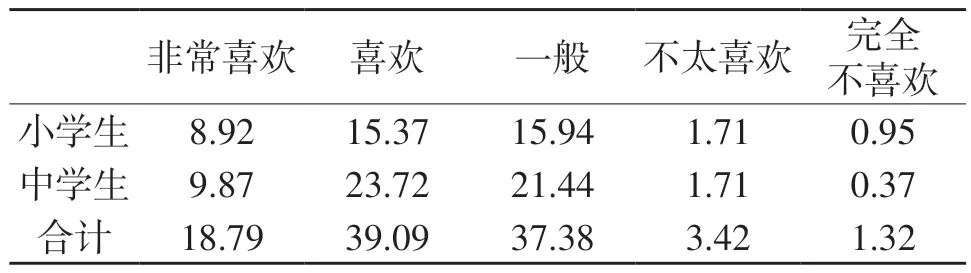

仁化縣中小學生對客家方言表示“非常喜歡”占18.79%,表示“喜歡”占39.09%,表示“一般”占37.38%,表示“不太喜歡”占3.42%,表示“完全不喜歡”占1.32%。這說明57.88%的中小學生對客家方言持喜愛態度,其中小學生占24.29%,中學生占33.59%,中學生要比小學生更喜愛客家方言,見表5。

表5 客家方言喜愛程度的情況 /%

為了解中小學生的語言選擇情況,問卷還設置了相應的題目與客家方言作對照,詳細數據,見表6。

表6 學習興趣最高的語言的情況 /%

據表6 可知,在粵語、普通話、客家方言和英語中,仁化縣中小學生對粵語學習興趣最高,占33.97%;普通話次之,占30.93%;排名第三的是客家方言,占16.13%;最后是英語及其它語言。

由此可見,客家方言在中小學生的語言選擇上已不再處于主導地位,而且客家方言深受普通話和強勢方言的影響。其原因在于:第一,國家積極倡導“推廣普通話”的語言政策,著力擴大普通話的普及范圍,因此對于地方方言造成了一定沖擊,仁化縣的客家方言自然也不例外。第二,隨著主要方言為粵語的珠三角地區經濟飛速發展,粵語的社會影響力擴大,仁化縣外出務工人員也將粵語帶到本地,導致經濟較落后的仁化縣受到強勢方言的沖擊,仁化客家方言的社會地位有所下降。

2.社會價值

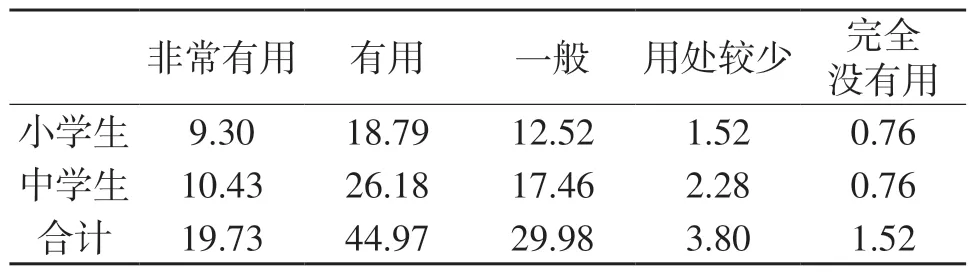

語言的社會價值著重體現在其社會功能上,“這種功能實現了對于主體有用性的滿足,即語言是人類最重要的交際工具和思維工具。”[4]為調查仁化縣中小學生對客家方言社會價值的認識情況,問卷設置了“你覺得客家方言很有用嗎?”和“你覺得客家方言有必要保護起來嗎?”兩道題目。19.73%的中小學生認為客家方言“非常有用”,44.97%的中小學生認為客家方言“有用”,29.98%的中小學生認為客家方言有用程度為“一般”,3.80%的中小學生認為客家方言“用處較少”,1.52%的中小學生認為客家方言“完全沒有用”,見表7。

表7 客家方言有用程度的情況 /%

由表7 可知,64.7%的中小學生認為客家方言是具有使用價值的,客家方言仍具有重要的社會地位,并在日常生活中發揮其交際工具的作用。

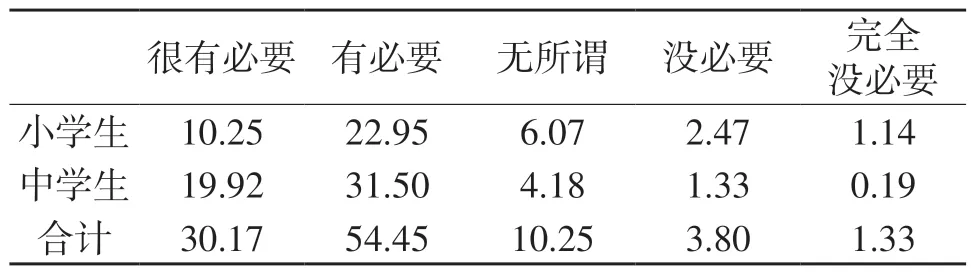

有用程度關注的是語言作為一種交際工具和思維工具的實際使用價值。一種方言要在社會中延續下去,還必須關注說話人對保護該方言的態度。相關題目數據,見表8。

表8 對待保護客家方言的態度 /%

據表8 可知,30.17%的中小學生認為客家方言“很有必要”保護,54.45%的中小學生認為客家方言“有必要”保護,10.25%的中小學生認為“無所謂”,3.80%的中小學生認為“沒必要”保護,1.33%的中小學生認為“完全沒必要”保護。這說明有84.62%的中小學生認為客家方言是需要保護的,大部分中小學生能夠認識到保護客家方言的必要性。

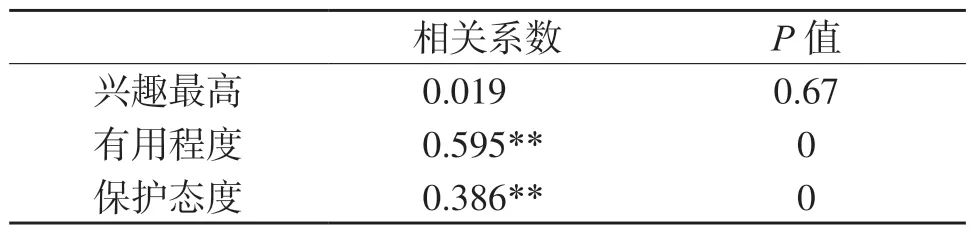

在進一步探究中小學生客家方言的語言態度時,運用SPSS 軟件將情感認同與社會價值進行了相關性分析,把“喜歡程度”與“學習興趣最高的語言”“有用程度”“對待保護客家方言的態度”進行斯皮爾曼相關分析,得出相關系數與顯著性P值,見表9。

表9 情感認同與社會價值Spearman 相關性分析(N=527)

分析結果顯示,“喜歡程度”與“興趣最高”的顯著性P值為0.67,大于0.05,說明二者不存在相關關系。而“喜歡程度”與“有用態度”“保護態度”的顯著性P值均為0,都小于0.05,這說明“喜歡程度”與“有用程度”“保護態度”之間存在著顯著相關關系。“喜歡程度”與“有用程度”“保護態度”的相關系數分別為0.595、0.386,兩個相關系數都是正數,這說明“喜歡程度”與“有用程度”“保護態度”存在顯著正相關。也就是說,越是喜歡客家方言的中小學生,就越覺得客家方言有用,對客家方言的保護態度就越強烈。

(三)中小學生客家方言使用情況

1.家庭領域

隨著城鎮化的快速發展,城市家庭結構與人員發生變化,很多家庭是不同城市或省份的人員組合,代際之間也可能存在差異。這些都會影響中小學生家庭領域的語言選擇和使用[5]。

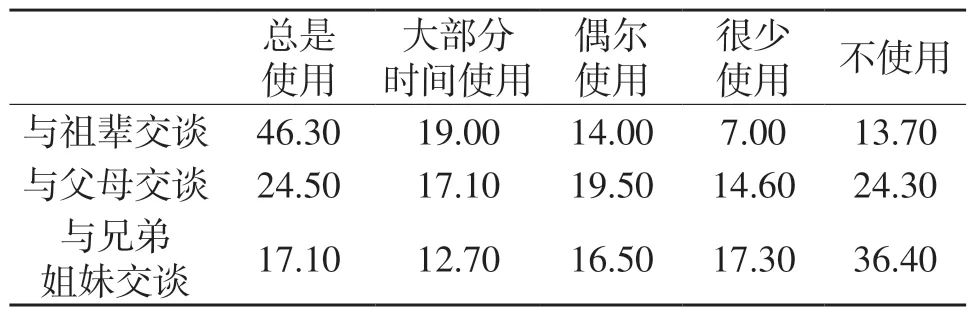

對家庭領域語言使用情況的調查,可較全面地了解仁化縣中小學生客家方言的使用現狀,由此可預測家庭語言未來的發展走勢。為此,問卷設置了“你在與老一輩人交談中會使用客家方言進行交流嗎?”“你在與父母交談中會使用客家方言進行交流嗎?”“你在與兄弟姐妹交談中會使用客家方言進行交流嗎?”三道題目。調查數據顯示,中小學生“總是使用”客家方言與祖輩、父母、兄弟姐妹交談的占比分別為46.30%、24.50%、17.10%;而“不使用”客家方言與祖輩、父母、兄弟姐妹交談的占比分別為13.70%、24.30%、36.40%,見表10。

表10 在家庭領域使用客家方言交談的情況 /%

這說明在家庭領域中,學生使用客家方言與祖輩進行交談的情況較多,而與父母交談的比例明顯下降,到了平輩之間就更少,客家方言傳承在中小學生父母這一輩中出現了斷層現象。

這一情況的產生,推測原因如下:第一,父母雙方并非講同一種方言,家庭成員內部結構發生了變化,為了家庭語言溝通的順暢和方便而統一使用普通話進行交流。第二,父母本身會講客家方言,自身并沒有認識到客家話傳承的重要性,而入學后孩子多使用普通話,因此選擇遷就孩子,使用普通話與其交談。第三,父母雙方并不會講客家方言。

2.學校領域

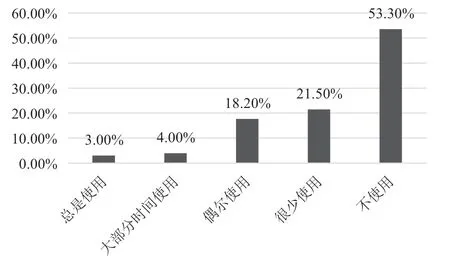

學校是中小學生語言學習的重要場所之一,對學生語言習得和使用發揮著重要作用。因此,在問卷設置了“你在與同學交談中會使用客家方言進行交流嗎?”的題目。根據調查結果顯示,在與同學交談中,“總是使用”客家方言的比例為3.00%,“大部分時間使用”的比例為4.00%,“偶爾使用”的有18.20%,“很少使用”的有21.50%,“不使用”的有53.30%。各項的排序為:不使用>很少使用>偶爾使用>大部分時間使用>總是使用。可見,學生在學校里通常不使用客家方言進行交流,見圖1。

圖1 使用客家方言與同學交談的情況

青少年方言的使用情況與其生活的語言環境密不可分。當兒童進入幼兒園接受教育后,由于受國家推廣普通話政策影響,多統一采用普通話作為交流語言。除此之外,由于學校任教教師多為非本縣和少數學生是外來務工子女的原因,為了便于師生和生生交流,平時教師與學生上課、學生之間交流多使用普通話。因此,學生在接受學校教育的過程中潛移默化地受到了影響,具備了良好的普通話語言能力,形成了講普通話的習慣,增強了對普通話的情感認同,但客家方言的使用情況卻不容樂觀。

三、客家方言保護和傳承的建議與對策

(一)家長應認識到家庭對客家方言傳承的重要性

從上文數據來看,客家方言在祖輩、父輩的傳承程度已經有所下降,而從父輩到當代的中小學生,客家方言已經不再占據主流。家庭是兒童生活的第一環境,是兒童發展語言能力的主要場所,是兒童習得客家方言的重要地方,家庭語言環境對方言的保護和傳承起決定性的作用[6]。可以說,家庭是客家方言傳承的主要陣地,家長必須認識到家庭對客家方言傳承的重要作用。在孩子學習語言的關鍵時期,應有意識地在日常交流中使用客家方言,營造良好的學習客家方言的家庭氛圍,讓孩子學習并傳承客家方言。

(二)學校應注重客家話推廣平臺的建設

1.客家方言融入學科教學

客家方言對文言文古詩文教學有明顯幫助,主要可以從語音和詞匯兩方面入手。語音方面,很多漢字保留了古音。例如杜牧《山行》(遠上寒山石徑斜)一詩中,“斜”“家”和“花”在仁化客家方言中,都押“a”韻。李白《月下獨酌》(花間一壺酒)一詩中,“親”“人”和“身”都押“in”韻。詞匯方面,保留了很多古義。例如荀子《勸學》中“吾嘗跂而望矣”中的“跂”表示提起腳后跟站著,仁化客家方言中“跂”也保留這一用法。仁化客家方言還用“明朝”表示明天早上,與古詩“明朝弄梳臺,黛眉類掃跡”“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”中的用法相同。

2.構建客家方言文化的第二課堂

學科教學的時間始終是非常有限的,因此學校應更加重視構建客家方言文化的第二課堂。為了解中小學生喜聞樂見的文化表現形式,問卷設置了題目“你希望以哪種形式認識客家文化?”,調查結果顯示中小學生最希望通過獨特的飲食文化、傳統技藝來認識客家方言文化。仁化縣當地有非常豐富的飲食文化資源,客家特色美食如板鴨、油炸銅勺餅、酸菜糍、風腸等,這些都是學校建設客家方言文化第二課堂的最佳材料。面對各類客家特色美食,學校可以開設“客家美食廚房”的課堂活動,讓學生先了解客家美食知識,再觀看美食制作視頻,最后親手制作客家美食。

非遺文化融入課堂活動,也可以讓學生感受傳統文化的魅力。被列為廣東省非物質文化遺產之一的土法造紙技藝,是仁化縣的傳統技藝,主要分布于仁化縣的長江、扶溪、城口、紅山、聞韶等鎮。2021 年,長江鎮中心小學舉辦非遺文化進校園系列活動,邀請土法造紙傳承人為授課教師,將傳統技藝帶進校園。活動的開展,不僅豐富了學生的校園文化活動,也打開了同學們探索非遺文化的大門,激發學生對非遺傳承的熱情,從而更好地推動客家方言文化的傳承與保護。

(三)政府相關部門應積極營造傳承客家方言的良好環境

1.提供強有力的資金支持

各類語言文化項目的建設和活動的開展,都離不開資金的支持。例如客家方言的代表廣東梅州,政府就設有“客家文化(梅州)生態保護實驗區建設專項資金”,以支持客家文化的保護和發展。通過查閱韶關民聲網可知,韶關曾兩次舉辦“善美韶關·醉美鄉音”方言音頻、視頻征集活動,吸引了大批民眾參與,但這個活動卻沒能得到良好的延續。韶關市沒有設立類似的專項資金,是語言文化項目難以持續開展的重要原因。

因此,仁化縣政府應帶頭設立“客家文化保護發展基金”,積極發動社會力量參與其中,將該基金的一部分作為開展各類客家文化活動的物質保障,以推動舉辦更典型化、多樣化的方言文化活動,并積極發動不同的社會群體參與其中,著力呈現方言魅力、講好家鄉故事、發揚地方文化。另一部分基金則作為挖掘、研究、推廣客家話等相關的客家學術研究和客家發展項目的獎勵金,鼓勵更多的專家學者深入鉆研。

2. 建設客家方言文化展覽館

目前,國內有不少展示客家歷史文化的博物館,例如廣東梅州的中國客家博物館、廣東河源的客家民俗博物館,福建龍巖的客家文化博物館等等,都是民眾了解客家文化的重要窗口。在客家方言方面,“學習強國”APP 上線了梅州客家方言語音播報功能。目前,韶關市內也有不錯的范例,如翁源縣設有客家民俗博物館,位于乳源瑤族自治縣的丹霞機場設有客家方言播報功能,但是仁化縣內并沒有相關舉措。

仁化縣政府可以參照各地保護、發展客家方言的各項舉措,結合仁化縣實際情況,提出并實施更有針對性的措施。比如,收集整理當地客家方言研究成果和遺址文物,建立客家文化歷史展覽館,讓更多的民眾了解、保護和傳承客家方言文化。組織學生進行客家方言研學活動,讓展覽館成為學校的研學基地,擴大客家方言在年輕群體的影響力,推動客家方言的保護與傳承。

四、結束語

本文考察了仁化縣城中小學生客家方言傳承情況,在語言能力方面,中學生以客家方言作為第一語言的人居多,聽說能力也比小學生好;在語言態度方面,中小學生對客家方言仍有較強烈的情感認同,也能認識到客家方言一定的社會價值,但受普通話的影響和強勢粵語方言的影響,客家方言的自信力、影響力已明顯減弱。方言使用方面,無論在家庭還是在學校,普通話已經成為溝通交流的主要方式。這說明,隨著現代城鎮化進程的推進,仁化縣的客家方言出現了“整體趨向萎縮,逐步讓位于普通話”的演變趨勢。

我們應該引導青少年多層次多方面地了解方言的價值,從而了解自己的文化之根,更好地傳承客家方言。同時,也應該發動各方力量,讓中小學生更好地保護自己的方言,從而更好地傳承方言文化,讓客家方言不僅“活起來”,更要“火起來”。