采動影響下巷道圍巖應力分布及變形特征分析

陳憲偉,石 媛,呂 振

(1.山西潞安環保能源開發股份有限公司 常村煤礦,山西 長治 046102;2.山西省科技資源與大型儀器開放共享中心,山西 太原 030006;3.河北工程大學 礦業與測繪工程學院,河北 邯鄲 056038)

0 引言

回采巷道圍巖受到上區段采空區高應力影響,應力重新分布,導致回采巷道圍巖控制愈加困難。在回采過程中,巷道垂直應力得到釋放,幫部一定范圍內煤體所受垂直應力增加,水平應力不斷降低,國內學者對采動影響下巷道圍巖變形破壞特征進行了一定研究[1-4]。任建慧[5]針對布爾臺煤礦42107 工作面輔運巷受采動影響礦壓顯現劇烈等問題,得到了采動影響下回采巷道礦壓顯現規律,并揭示了采動影響下回采巷道圍巖應力影響因素及作用機制;鞏志力[6]為了確保采動影響下巷道的穩定性,模擬了煤巷開挖圍巖應力變化全過程,圍巖應力、變形分布情況,以及工作面回采后垂直應力分布。結合前人研究成果,本文通過數值模擬方法,對常村煤礦S3-7 工作面回采巷道應力分布及位移變形規律進行研究,分析不同回采階段、不同工作面長度下超前巷道垂直應力及位移變化規律,確定采動影響下重點支護部位。

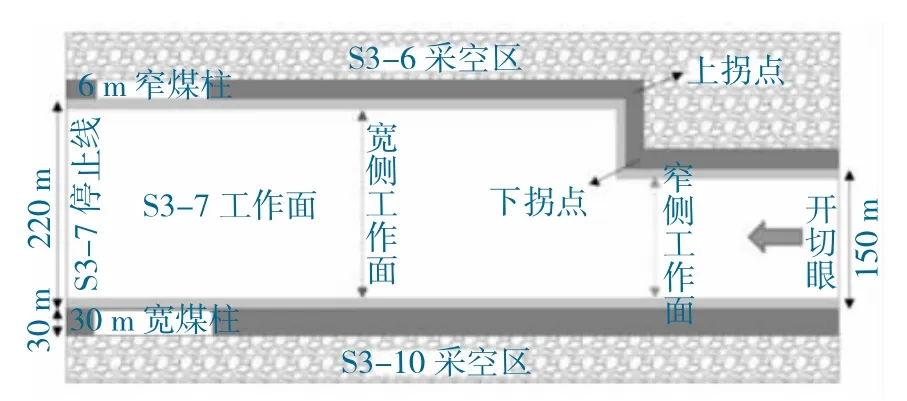

為更直觀的反映因采動造成的超前支承壓力對沿空巷道圍巖的影響,將S3-7 工作面劃分為兩部分,一部分為150 m 的窄側工作面,另一部分為220 m 的寬側工作面,如圖1 所示,分析在6 m 煤柱的前提下,窄側工作面和寬側工作面開挖過程中,對巷道圍巖礦壓分布以及超前支承壓力的分布規律。

圖1 S3-7 工作面平面示意Fig.1 Plane of No.S3-7 Face

1 采動影響下巷道圍巖應力分布

1.1 窄側工作面巷道圍巖應力分布

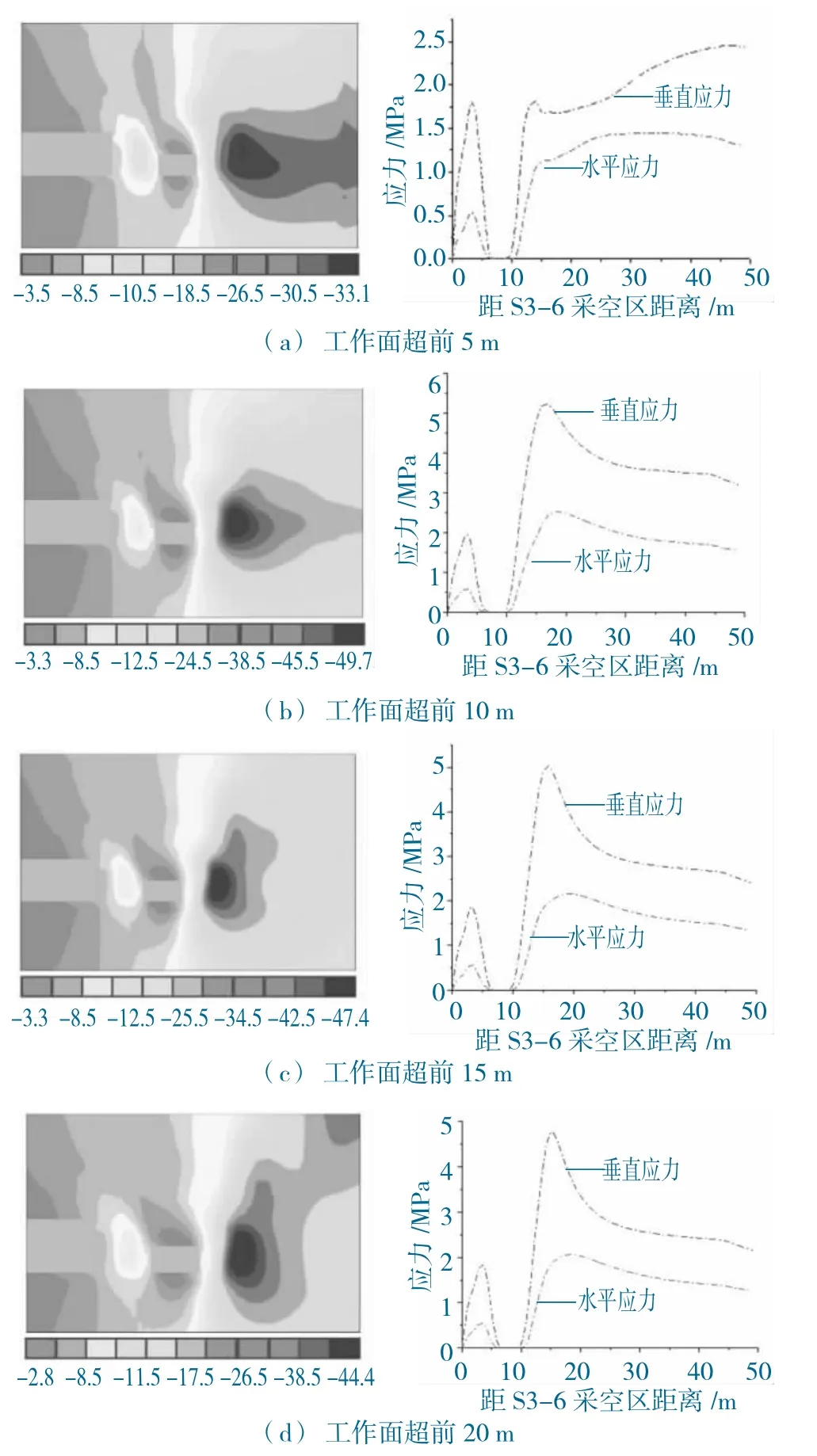

在S3-7 工作面回采過程中,巷道和煤柱內會形成超前支承壓力,模擬分析窄側工作面在回采50 m 情況下超前5 m、超前10 m、超前20 m 和超前25 m 處巷道圍巖應力分布特征。

圖2 為巷道圍巖垂直應力分布云圖,在工作面前方煤柱內和巷道實體煤側應力變化呈現出先增大后減小的趨勢,窄煤柱內和實體煤側垂直應力和水平應力在工作面超前10 m 時達到最大值,且應力值增長迅速,此處礦壓顯現較劇烈,表明工作面在10 m 范圍內煤柱及巷道圍巖破碎較嚴重,超前距離超過15 m 后,工作面支承壓力開始呈現下降趨勢,超前支承壓力的影響逐漸減弱,煤柱及巷道圍巖逐步恢復承載能力。

圖2 不同超前距離時巷道圍巖垂直應力分布Fig.2 Vertical stress distribution of roadway surrounding rock at different advance distances

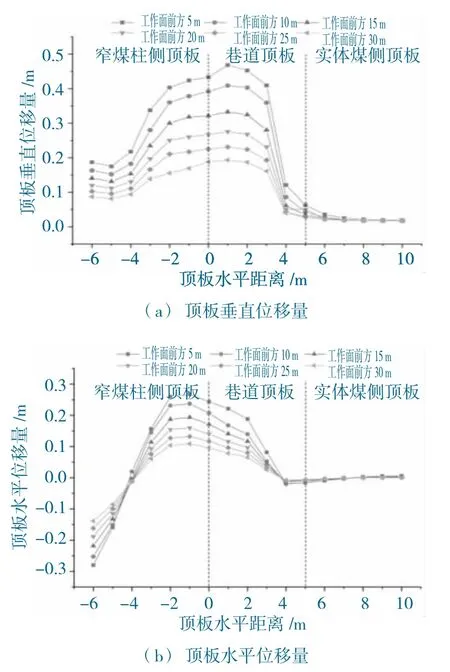

1.2 窄側工作面巷道圍巖位移分布

圖3 為回采工作面前方不同位置處的巷道圍巖位移曲線。分析曲線可知,巷道圍巖及煤柱變形受工作面回采的影響,隨著距工作面越來越遠,巷道圍巖變形趨于穩定,煤柱承載能力逐步增強。結合超前支承壓力云圖可知,窄側工作面在超前距離較近時礦壓顯現劇烈,但隨著超前距離的增加,越來越靠近寬側工作面,考慮受寬側工作面的支撐作用,巷道圍巖位移量降低明顯。

圖3 窄側工作面前方不同位置處巷道圍巖位移曲線Fig.3 Displacement curve of roadway surrounding rock at different positions in front of narrow side working face

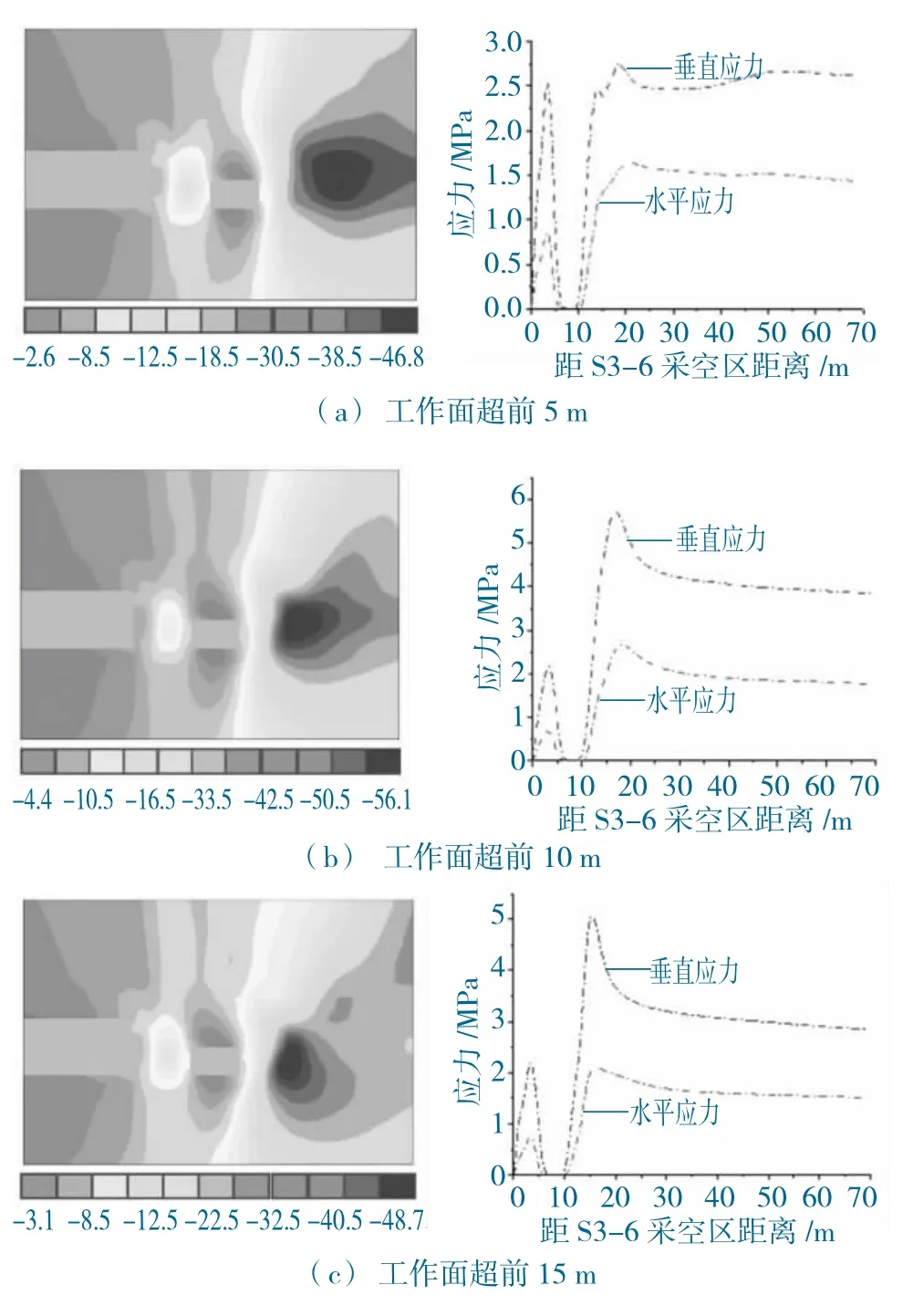

1.3 寬側工作面巷道圍巖應力分布

窄側工作面回采結束后,回采工作面寬度由150 m 增加至220 m,由于窄側工作面在距寬側工作面范圍較近時,巷道圍巖變形量明顯降低,考慮因為窄側工作面回采時有部分超前支承壓力會被寬側工作面超出部分分擔,應力環境分布可能有所差異,因此對寬側待回采工作面進行超前支承壓力分布規律分析,此時寬側工作面的狀態為三側完全采空狀態。

模擬分析寬側工作面在回采50 m 情況下超前5 m、超前10 m、超前15 m 和超前20 m 處煤柱及巷道圍巖應力分布特征,分析窄側工作面和寬側工作面應力環境分布差異,如圖4 所示。

圖4 為巷道垂直應力分布云圖(曲線為巷道底板提取),在工作面距離超前5 m 時,應力環境較窄側工作面有較大差異,在巷道實體煤側形成的應力集中最大值由33.1 MPa 增長為46.8 MPa,巷道圍巖承載能力較窄側工作面有明顯增強,且整個過程中應力變化較緩和,與窄側工作面此處礦壓顯現劇烈現象表現出較明顯差異。工作面超前距離大于10 m 后,煤柱內及巷道實體煤側應力呈現降低趨勢,受工作面回采產生的超前支承壓力影響范圍與窄側工作面類似。

1.4 寬側工作面巷道圍巖位移分布

圖5 為寬側工作面前方不同位置處的巷道圍巖位移曲線。結合窄側工作面整體圍巖變形變化趨勢分析,對比可知寬側工作面回采巷道圍巖變形受采動造成的超前支承壓力影響下變化較輕緩,煤柱及巷道圍巖整體強度提高,在工作面超前5 m 至超前30 m 的范圍內,位移量整體變化趨勢不如窄側工作面變化明顯,考慮為寬側工作面所處狀態為三側采空狀態,應力環境在窄側工作面回采結束后逐步趨于均勻,而窄側工作面應力環境受寬側工作面影響,應力分布不規律,導致其巷道圍巖變形量變化差異較大。

2 采動影響下采場內超前支承壓力分布

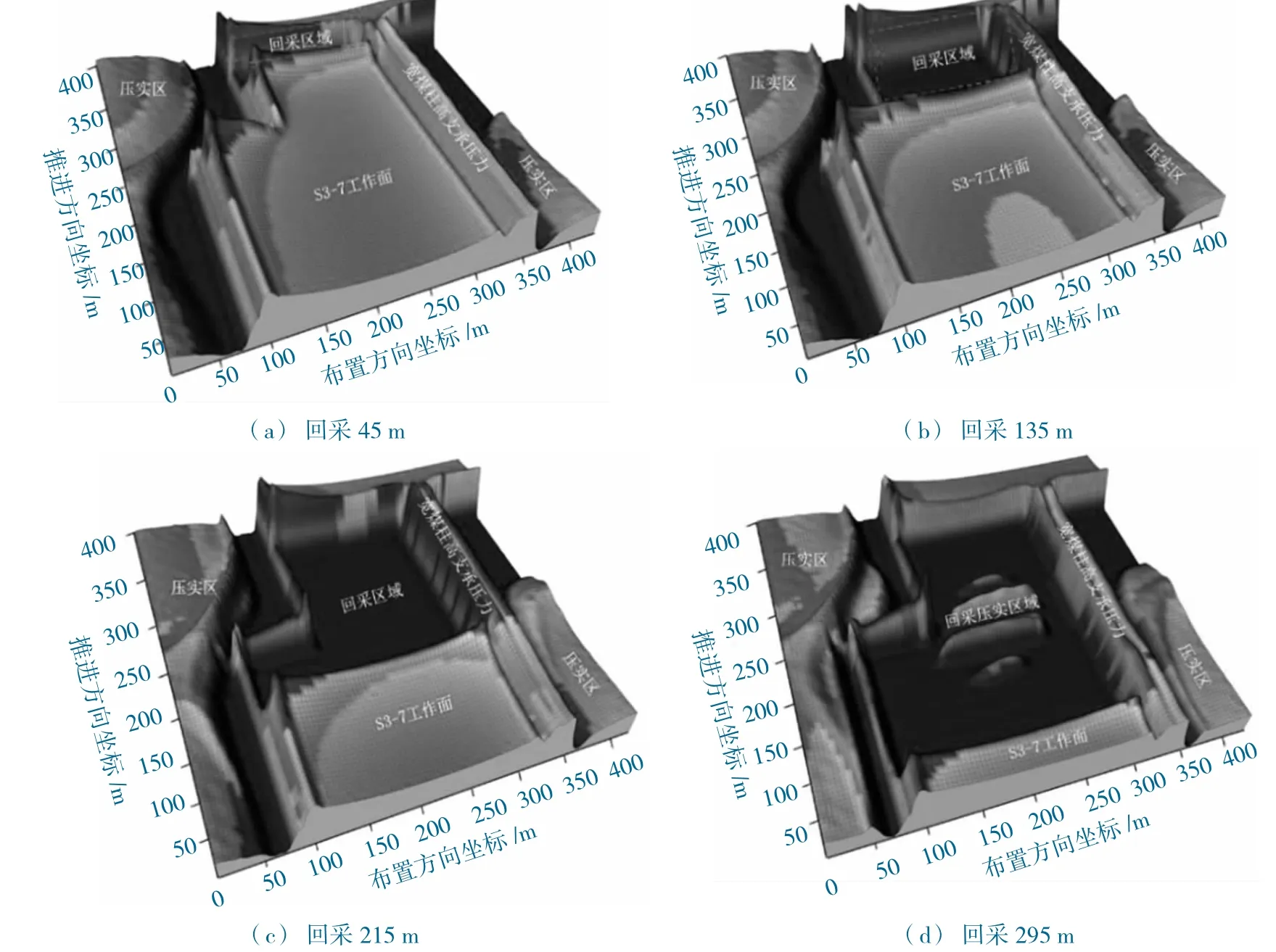

圖6 表示了S3-7 工作面在回采45、135、215、和295 m 時宏觀采場內應力環境分布規律。

圖6 回采后采場內應力環境分布Fig.6 Distribution of stress environment in mining field after mining

(1)在回采45 m、135 m 的過程中,在實體煤邊緣產生了超前支承壓力,在采空區邊緣呈扇形分布,且在寬側工作面凹出的部分出現較大的應力集中,表明窄側工作面在回采時,在窄側工作面與寬側工作面相鄰的三角區,其受到的超前支承壓力會有一部分被寬側工作面凹出區域分擔,使此三角區的巷道圍巖變形減小,易進行巷道圍巖控制。

(2)在回采215 m 和295 m 過程中,此時回采寬側工作面區域的狀態為三側臨空,左側為6 m窄煤柱,右側為30 m 寬煤柱,因此工作面在靠近窄煤柱的應力集中值明顯高于寬煤柱側,同樣在窄煤柱側超前支承壓力影響范圍也明顯偏廣。

(3)回采結束后,工作面中心區域覆巖觸底壓實,應力逐步恢復到原巖應力。在窄煤柱下拐點處應力集中最大,兩側上區段采空區受二次采動影響,產生了二次應力集中。回采工作面圍巖應力擾動較大,需要超前支護。

3 結論

(1)隨著工作面的推進,超前支承壓力峰值呈增長趨勢,但增長趨勢較小。在巷道實體煤側深處約10 m 處達到支承應力峰值,側向影響范圍約55 m,在超前支承壓力的影響范圍內,呈現出先升高后下降再升高的趨勢,工作面超前支承壓力受采動影響也較大。

(2)在采動影響下,寬側工作面回采巷道圍巖變形變化趨勢較輕緩,在工作面超前5 m 至超前30 m 的范圍內,位移量整體變化趨勢不如窄側工作面變化明顯。

(3)分析不同回采階段、不同工作面長度下超前巷道垂直應力及位移變化規律,確定采動影響下重點支護部位。該研究可為類似礦井提供參考。