展開學習軌跡,賦能學習進階

李英杰

【摘 要】《義務教育語文課程標準(2022年版)》要求語文課堂教學從以教師的教為中心,轉向以學生的學為中心。為此,文章提出了“指向學習進階”的六步備課思維模型,即確定核心目標與任務、分解進階要點、構建問題鏈/板塊鏈、組織學生活動鏈、提供學習支架、明確學習評價。通過這一思維模型,為教師的備課提供思維支架,提高備課的整體性和邏輯性,實現從教到學的轉變。

【關鍵詞】思維模型 關鍵能力 學習進階

《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出,核心素養“是學生在積極的語文實踐活動中積累、建構并在真實的語言運用情境中表現出來的”。這就要求語文課堂教學以學習任務為載體,驅動學生積極的語文實踐活動,在運用語文解決問題的過程中提升核心素養。也就是要從以教師的教為中心轉向以學生的學為中心。

怎樣才能實現這樣的語文課堂教學呢?為了幫助廣大一線教師梳理備課思路,建立理念與實踐間的聯系,有效組織學生的語文實踐活動,形成結構化的教學思路,筆者特提出“指向學習進階”的六步備課思維模型,希望能夠為一線教師有效備課提供思維支架。

一、六步備課思維模型

“指向學習進階”的六步備課思維模型梳理了備課過程中的六個關鍵環節,分別是確定核心目標與任務、分解進階要點、構建問題鏈/板塊鏈、組織學生活動鏈、提供學習支架、明確學習評價。這六個環節大體勾勒了教師備課的思維脈絡,但它們之間并不是簡單的線性推進關系,而是相互影響、復雜關聯的。

(一)確定核心目標與任務

教師備課首先要確定的是教什么的問題,也就是目標問題。《劍橋學習科學手冊》中指出,在今天的知識經濟時代,僅僅記憶事實性知識和程序性知識遠遠不夠,重要的是能對復雜概念形成深刻的概念性理解,并能基于這些理解生成新的觀點、新的理論和新的知識。為此,指向素養的課堂并不滿足于學生知識數量的積累,更要追求學生以關鍵能力為核心組織起來的知識結構的建立。這就要求教師在備課之初,就確定整個單元或者課時教學要發展的關鍵能力是什么,學生學習的最大價值是什么,并且將關鍵能力作為單元或課時教學的核心目標,貫穿在整個學習過程中,讓后續的學習過程真正成為學生關鍵能力的發展過程。也就是要從零散、分散的知識內容目標走向關鍵的能力目標。

為了實現這一目標轉向,教師可以從教材的人文主題和語文要素出發,通過對接核心素養、遷移日常生活、建立多要素關聯等方法,找到教學的關鍵能力指向。如統編版語文三年級下冊第三單元人文主題是“深厚的傳統文化,中國人的根”,語文要素是“了解課文是怎么圍繞一個意思把一段話寫清楚的”“收集傳統節日的資料,交流節日的風俗習慣,寫一寫過節的過程”,將其對接核心素養的四個維度就可以發現,資料的收集和整理是學習途徑,傳統節日的風俗習慣是重要的學習內容,圍繞一個意思表達是語言理解和表達的重點,最終達成的目標是了解傳統文化,培養文化自信。為此,本單元的關鍵能力就可以定位為“收集資料,閱讀課文,交流對傳統文化的了解,提升文化自信”。

核心目標是教師教學的主線與追求,要將之轉化為學生主動的學習需要,教師要從學生的生活出發,將之轉化為恰當的學習任務,讓學生明白自己要學什么。也就是以學習任務為載體,促使學生積極主動地參與語文實踐活動,達到學生在關鍵能力上的發展目標。

這里需要強調的是,學習任務不是生活事件的簡單重復,而是基于關鍵能力對生活事件或學習問題的典型化,要讓學習任務的解決過程聚焦在關鍵能力的運用上。學生通過完成學習任務發展關鍵能力,提升核心素養。例如,前面分析過的三年級下冊第三單元,就可以設計“制作傳統文化名片,做傳統文化宣傳員”的學習任務,落實關鍵能力的發展。

(二)分解進階要點

學習是一個不斷積累、不斷發展的過程。學生在發展過程中要經歷許多不同的中間狀態,這些中間水平可以被稱為“階”。學生在某一關鍵能力上思維復雜度不斷提高的過程,就是學習進階的過程。教師如果能夠抓住這些關鍵進階點,就可以使學生經歷更清晰的學習過程,提高教學的有效性。為此,在確定核心目標后,教師還應對關鍵能力的進階要點進行分解,清晰勾勒關鍵能力在一個單元或一個課時中的發展路徑。

這個過程主要包括兩個步驟。第一,確定關鍵能力的學習起點和發展點。教師可以通過縱向梳理同一個語文要素在教材不同單元中的要求,特別是與所教單元相鄰的前后兩個單元的學習要求,結合學生學習掌握的情況,確定某一次教學的起點和發展點。第二,確定關鍵能力的進階要點。教師可以通過教材的橫向分析,確定單元內的不同教學內容在關鍵能力上的具體要求;通過學情分析,確定學生在關鍵能力的發展過程中可能會遇到的難點。由此確定單元內、課時內圍繞關鍵能力的進階脈絡。

例如,統編版語文五年級下冊第四單元,與其相關的單元還有四年級的兩個單元和六年級下冊第四單元。

通過縱向梳理每個單元在關鍵能力上的具體要求,可以得知每個單元在關鍵能力“多角度關聯整合信息”上的具體要求及發展空間。由此,就可以得知五年級下冊第四單元在關鍵能力上的起點和發展點,即從“關聯文內復雜信息”到“關聯文本與資料信息”。

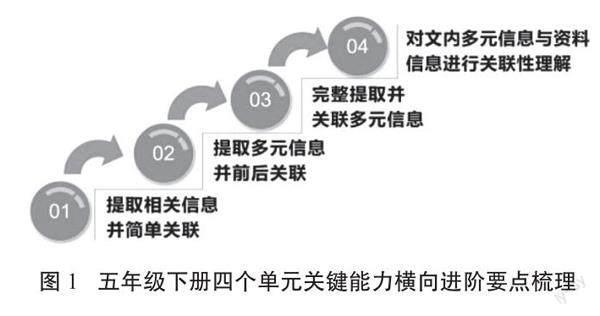

再次對單元內部的教學內容進行橫向分析,綜合考慮學生已有的學習基礎,本單元學生在關鍵能力上可以自主完成“提取相關信息并簡單關聯”,通過小組合作可以完成“提取多元信息并前后關聯”,班級整體學習的重點是“完整提取并關聯多元信息”,在教師的引導下,最后還要實現“對文內多元信息與資料信息進行關聯性理解”。(如圖1)

圖1? ?五年級下冊四個單元關鍵能力橫向進階要點梳理

這樣的進階脈絡,總體上描繪了學生在關鍵能力上的學習發展過程,是整個教學實踐的骨架,也是有效教學最重要的基礎。

(三)構建問題鏈/板塊鏈

進階要點分解是從教師教的角度對核心目標進行的預設性分解,它和核心目標一起構成了教的骨架,并不直接呈現給學生。學習任務承載核心目標,是學生學習的直接對象。學習任務完成過程中的關鍵板塊或問題承載進階要點。每一個問題或板塊背后,都有相應的進階要點支持。這些問題/板塊縱向銜接,就構成了學習的問題鏈或者板塊鏈。這樣,就使得學習的過程緊緊圍繞核心目標的發展而展開。

要構建問題鏈/板塊鏈,關鍵要在學習任務中找到能落實進階要點的問題或環節。教師可以根據進階要點,思考學習任務中哪些問題或環節能夠落實這些進階要點,并將之作為學生學習的問題或板塊。例如,五年級下冊的《青山處處埋忠骨》的核心目標是關聯并整合文內外多元信息,理解主席內心世界。學生要經歷“完整提取信息—關聯文內信息—關聯文本與資料”的進階過程。核心學習任務是“看著被淚水打濕的枕巾,寫下主席一夜的所思所想”。教師可以設計“你從課文哪里體會到毛主席的悲痛和糾結—毛主席一夜未眠,他內心會想些什么—說說對‘青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還這句話的理解”的問題鏈,在學生逐步完成任務的過程中實現核心目標。

問題鏈/板塊鏈的有效構建,打開了學習的空間,避免教師瑣碎的追問,同時也為學習注入了持續的驅動力。學生為了完成學習任務,積極主動地開展語文實踐活動,經歷真實的學習和發展過程。

整體看,備課進展到第三步,核心目標和進階要點是教師的心之所向,學習任務和問題鏈/板塊鏈是學生的眼中所學。整個教學就初步構建了如下邏輯:以關鍵能力為主線,以進階要點為結構,以學習任務為引領,以任務解決過程為路徑。

(四)組織學生活動鏈搭建與設計

《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確指出,語文學科培養的核心素養“是學生在積極的語文實踐活動中積累、建構,并在真實的語言運用情境中表現出來的”。學生語文學科核心素養的發展,有賴于語文實踐活動的有效開展。為此,教師要基于每一個問題或板塊促使學生主動運用語言,經歷實踐探究的活動過程,而不是尋找固定答案或結論。這就是以學為中心備課的第四步,設計學生在每個問題或板塊下的實踐活動。有一個問題或板塊,就會相應引發一組學生的探究性實踐活動。將之縱向銜接,就是學生在任務解決情境下的語文實踐活動鏈,也是圍繞關鍵能力學習逐步深入發生的過程。

活動鏈設計的關鍵是確保學生的活動能夠充分開展。按照新課標中的相關內容,識字與寫字、閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究是學生四種典型的語文實踐活動方式。教師要根據問題或板塊背后進階目標達成的實際需要,選擇恰當的實踐活動方式,幫助學生在充分的活動探究中獲得發展。仍舊以《青山處處埋忠骨》一課為例,根據前面幾步確定的問題鏈,教師可以設計“自主讀文,批畫主席的動作、語言、神態,交流體會主席內心—關聯上下文,展開想象,書寫主席內心的想法—聚焦關鍵句,關聯文本與資料,深入感受主席精神”的活動鏈,在逐步完成任務的過程中落實核心目標。把學生的活動縱向銜接,整個課堂就是學生運用關鍵能力逐步完成學習任務的過程。在這個過程中,學生逐步達成進階要點,實現關鍵能力的螺旋式上升。學生的活動成為課堂的主體。

(五)提供學習支架

經歷了前面四步的備課設計,課堂已經初步形成了以關鍵能力為主線、學習任務為載體、學習問題或板塊推動、學習活動為主體的結構樣態。這時,學生的發展是否一定能實現呢?

前面我們提到,每一個問題或板塊都承載著一個進階要點。面對進階要點,學生可能存在三種情況。第一種情況是不需要他人幫助,學生自己就能輕而易舉地實現進階。這說明進階要點的設計過小,沒有提供足夠的發展空間。第二種情況是學生自己完成有些困難,但是通過群體的活動,班級學生之間的互助能夠達成。這時教師就要退在學生活動的后面,通過學生充分的活動達成進階。第三種情況是學生合作也無法達成。這時就需要教師準備好相應的學習支架,幫助學生突破學習的難點。也就是說,備課過程中教師要基于進階要點,考慮學生學習中可能遇到的困難,準備好相應的學習支架,幫助學生完成學習任務,實現進階發展。所以,“指向學習進階”的備課第五步就是提供學習支架。

根據學生學習的需要,學習支架的形式是靈活的。教師可以從內容上提供支架,例如,教學《青山處處埋忠骨》時,教師可以為學生提供相關的背景資料,幫助學生理解主席與岸英之間的情感;也可以從語言上提供支架。如為了幫助學生不斷探尋主席復雜的內心世界,可以為學生提供語言支架“主席想到了……又想到了……還想到了……”,以語言支架助力思維的深度探尋。教師可以從方法上提供支架,例如在學習古詩時可以幫助學生梳理已經掌握的理解古詩的方法,以程序性的方法策略提高學生學習的有效性。教師還可以從思維上提供支架,例如,教學《跳水》時,教師可以為學生提供泡泡圖或樹狀圖,幫助學生梳理船長的思維過程。

教師在備課過程中準備好的學習支架,是教師支持學生發展的“維生素”。“維生素”是否使用取決于學生的學習需要。教師要根據學生“先學”的情況,也就是第四步實踐活動的實施情況,決定是否提供這些支架以及這些支架出現的時機。隨著學生素養的發展,支架要漸進性地減少,逐步撤出學習過程,最終培養學生獨立學習的能力。

(六)明確學習評價

以學習任務為載體的課堂學習,很容易被任務本身影響,將任務的完成作為學習目標,忘記最初的關鍵能力目標。也正因為如此,當前的課堂教學中常常出現不論幾年級,不論學習任務是做小導游還是講故事,最終的學習要求都是聲音洪亮、表情生動、帶上動作……為了使學生始終將學習重點聚焦在核心目標上,備課的第六個環節就要回到評價上來,從核心目標出發,考慮學習任務和學習過程,設計學習評價,做到“教—學—評”的一致。

有效的學習評價設計,首先要聚焦在核心目標上,這是對核心目標達成度的評價。例如,前面提到《青山處處埋忠骨》一課所處單元的關鍵能力是“通過課文中動作、語言、神態的描寫,體會人物的內心”。因此,針對學生所寫的毛主席的內心想法,評價的重點就應聚焦在角度的多少、整合信息的復雜程度上,不能僅僅從語言表達的角度評價學生文字的流暢度。其次要體現進階要點,評價標準的不同水平就是進階要點在學習任務中的具體體現。《青山處處埋忠骨》一課學生要提取“完整提取信息—關聯文內信息—關聯文本與資料”的進階要點,相應的評價標準就要分為三級,每一級代表一個進階要點。

至此,通過“指向學習進階”的六步備課思維模型,就可以構建一個以關鍵能力為主線,以關鍵能力的進階發展為路徑,以學習任務為載體,以問題或板塊推動,以學習活動為主體,以有效支架支持,“教—學—評”一體化的結構樣態。

二、六步備課思維模型的特點

(一)實現從“教”到“學”的轉變

整體看六步備課思維模型,“核心目標”“進階要點”兩個內容是從教的角度構建的課堂骨架。這兩部分始終放在教師心里,支撐著教師后續所有的教學行為。對學生而言,他們的課堂學習過程就是面對“學習任務”,通過“問題鏈/板塊鏈”和“活動鏈”,利用“學習支架”和“學習評價”不斷完成任務的過程。這幾部分內容是從學生學的角度進行的描述,是課堂的外在表現。二者共同構成了從教的邏輯到學的邏輯的有效轉變。

(二)讓學生經歷真實的發展過程

六步備課思維模型,不僅關注核心目標,同時以進階要點的方式細化了學生的發展路徑,以問題鏈/板塊鏈、活動鏈的方式將之轉化為實際的學習過程。這樣的教學結構,能夠在一定程度上避免教師拘泥于對課文理解結論的追尋,有利于教師關注學生在每一個教學環節中的能力發展狀況,確保學生真正經歷能力的進階發展過程。

(三)提高備課的整體性和邏輯性

六步備課思維模型為教師的備課提供了思維的支架,建立了各個關鍵內容之間的關系。使用這個模型,教師會在后面的步驟中不斷回溯前面環節的備課結果,最終構建起以核心目標為中心、“教—學—評”一致的教學結構,提高備課的整體性和邏輯性。

總之,提出“指向學習進階”的六步備課思維模型,意在幫助教師找到一條落實課程標準理念、有效培養語文學科核心素養的路徑,并通過反復實踐,最終突破模型,形成個人的教學風格。

注:本文系北京市教育科學規劃課題“小學語文學科審辯思維評價與培養路徑研究”(課題編號:CDDB22158)的研究成果。