結構化運動技能教學的困境與突破

吳亞香 李國虎

《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》[以下簡稱《義教課程標準(2022年版)》]從課程理念、教學內容、課程實施、課程評價等方面對結構化運動技能教學進行了系統的闡述。結構化運動技能教學以結構化技戰術為載體,引導學生在真實情境中學練運動技能、培育健康行為和體育品德,倡導組合式學練,注重實戰運用和終身體育意識培養。筆者所在團隊從實踐出發,提出了基于結構化運動技能形成的、學、練、賽、評一體化的體育教學新樣態,在實踐研究中找到結構化運動技能教學的困境,并積極尋求突破,結合實踐提出相應的策略與建議。

一、大單元內容的認知困境與突破

《義教課程標準(2022年版)》所述的大單元結構化教學追求知識與技能的整體性和連續性、層次性和關聯性、實踐性和運用性,教師要對教學內容有深度理解,能找準技術與技術之間、技術與運用之間的連接點,厘清教學內容與素養培育之間的關系。但由于目前“新教材”尚未出臺,大單元教學缺乏統一的教材引領,一線教師構建大單元時,往往受限于個體對教材內容的理解和已有的教學經驗,缺乏對結構化運動技能的整體認知,存在蜻蜓點水的現象。

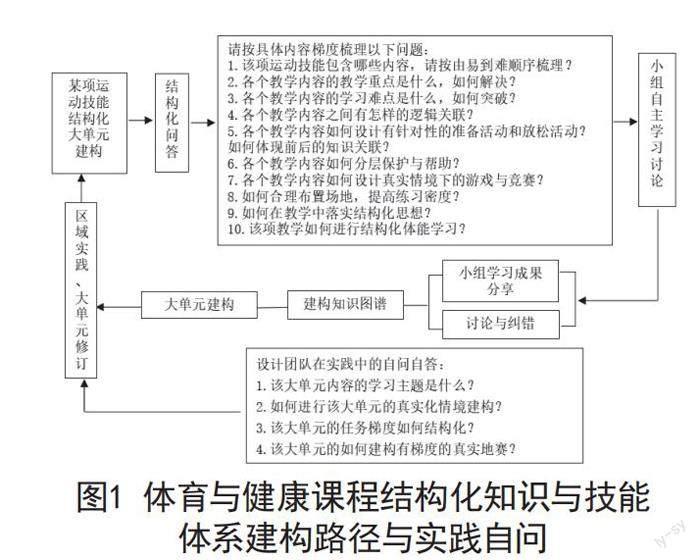

建構合理的、結構化的大單元內容,首先要深度了解相關項目,并明晰各相關內容間的邏輯關聯,要基于學生原有認知,促發知識的自然生成,才能建構整體性、關聯性、進階性的內容體系,從而實現從“單一知識”向“結構化知識”的轉變,而這樣的知識建構需要教師主動學習、積極表達、深度研討和探究實踐。筆者團隊在結構化技能教學實踐中,通過大力推進“結構化問答式”教研活動,促進教師深入理解結構化技能教學的內容結構,自主建構、整合教學內容(圖1)。

如圖1所示,10個結構化問題突出知識與技能的整體理解和建構;小組自主學習討論,促進教師主動建構知識技能體系;小組學習成果分享,提升教師對知識的邏輯表達;相互討論與糾錯,完善知識、技能的內容體系;知識圖譜建構,形成知識、技能內容體系的整體架構;大單元教學實踐與自問自答,促進教師對所設計的大單元內容進行深刻反思。此舉旨在倒逼教師參與教研活動時仔細觀察、主動思考,自主建構知識技能體系,并在實踐中檢驗大單元設計的合理性。

二、課時學習目標表述的困境與突破

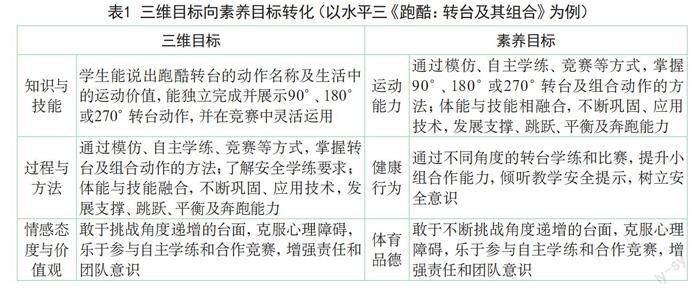

對于學習目標如何表述,學者專家有不同的觀點,目前整體趨向兩種:一種是將核心素養3個方面,即“運動能力、健康行為、體育品德”一貫到底,逐層分解,凸顯《義教課程標準(2022年版)》與課程實施的一慣性;另一種是單元學習目標以核心素養的3個方面進行表述,但具體到某一課時,則用“三維目標”進行呈現,因為“知識與技能”目標指向運動能力發展,“過程與方法”目標指向運動能力、健康行為、體育品德形成的路徑與策略,“情感態度價值觀”目標指向體育品德培育過程中的價值趨向。如果以第一種觀點撰寫,具體課時目標中“健康行為”目標的表述易產生類同的現象,且不易看出目標達成的路徑;如果按第二種表述,又會產生“素養化導向”不明顯的問題。由于目前學界尚未形成統一,一線教師就如何撰寫課時“學習目標”還存在表述上的困惑。對比兩種目標建構觀點,筆者團隊在實踐中通過三維目標向素養目標適度轉化表述《義教課程標準(2022年版)》下的學習目標(表1),既堅持了素養目標的結果導向,又兼顧了教師現有的目標認知經驗。

如表1所示,把三維目標“知識與技能”和“過程與方法”中有關運動能力方面的內容組合,形成“運動能力”目標;在“過程與方法”中提取關于“健康行為”的描述,再對照《義教課程標準(2022年版)》中關于水平三“健康行為”的目標要求,結合教學內容健康行為的價值,可融合提取出“健康行為”目標;體育品德目標則可直接提取“情感態度價值觀”目標內容。這樣的轉化,基于一線教師原有目標認知,有利于教師正確理解和厘清三維目標和素養目標的內在關聯,從而使素養目標的呈現有根可尋、有理可依、有據可評。

三、“學、練、賽”一體化教學設計的困境與突破

“學、練、賽”一體化教學是結構化教學的重要策略,需要教師堅持“學以致用”的思想,時刻關注學習內容與實戰情境的關聯。實踐發現,部分體育教師仍然受限于教“教材”,缺乏教學設計的逆向思維能力,不能將技術教學融入真實情境或真實比賽中,按部就班地先學、再練、后比賽,缺乏“學、練、賽”的融通。筆者以為,—體化教學設計的核心在于厘清教學內容的運用情境、探究真實的學習問題、設計相應的結構化學習內容、建構合理的過程評價。為引導教師在備課時充分貫徹結構化教學“學以致用”的思想,培養教師的結構化思維能力。筆者團隊推出了“研學課堂·結構化運動技能教學”研學單,以此引導教師對學習內容、關鍵問題進行結構化設計與思考(見表2)。問題式的研學單,通過回答“做什么、為什么、怎么做”等結構化問題,引導教師研究學理、研究真情境創設的價值和意義、研究基于學習結果導向的教學行為方式;通過對“真問題”的課前設計、課中監測和課后反思,倒逼教師進行結構化教學實踐;通過基于《義教課程標準(2022年版)》下的星級自評,轉變教師的育人理念,明確教學內容、方法、手段的選擇都必須直指結構化技能的形成、結構化思維的發展、核心素養的達成。

四、一體化教學中“賽”的困境與突破

1.學練中如何融入賽

《義教課程標準(2022年版)》提出,“落實‘教會、勤練、常賽要求,注重‘學、練、賽一體化教學”。實踐發現,“何時賽,賽什么”是一線教師落實一體化教學的一大困境。

筆者認為,首先,教師要正確理解“賽”的作用,賽是為了單個技術或組合技術盡早在實踐中運用,從而幫助學生建構結構化知識與技能體系。其次,要理解“賽”的內涵,賽技術、賽時間、賽反應、賽規則、賽數量、賽合作、賽勝負……“課課賽”決不是一般意義上的3VS3籃球賽、5人制足球賽等。在學練初期,往往單個技術攻防賽、有條件的限制賽、降低要求的比賽更為普遍。

如,《籃球:直線運球》教學時,在學練初期,設計運球計時賽、相互追逐賽、快攻運球上籃賽(定時比多)、快速起動攻防賽等,這種“1+X”形式的賽,“1”指本課所學的核心技術,“X”指與“1”有關聯的其他技術,“X”可以依據不同學情選擇和遞增。“1+X”形式的賽,有利于教師合理建構賽的內容,準確把握和厘清運動技術之間的邏輯關聯。

2.競賽中如何真實地賽

結構化教學強調學習的“真情境、真問題、真運用”,但課堂中仍存在“一學就會,一用就廢”的現象,究其原因,主要還是教師對知識與技能在真實比賽情境中的運用缺乏整體認知,缺乏對結構化教學“真情境”的創設能力。特別是動作技術學練初期,體育教師對如何創設“實力對等的、能激發學習興趣”的比賽情境辦法不多,存在“假防守、假情境、假比賽”的情況。

“同質分組、分層設計”是解決學生間實力懸殊的有效方法。如,《籃球:行進間換手運球突破》教學中,將較高水平的男生編成一組,往往能打正式比賽,并能在比賽中運用所學技術;將一般水平男生編成一組,往往不能打完整的半場比賽,但可以進行1VS1攻防賽。女生也是如此。

“條件限制、限強扶弱”是促進真進攻和真防守的理性思考。如,在《足球:正腳背運球》一課中,為了能夠讓比賽真實發生,教師設計了“讓距”攻防比賽。即進攻者從底線出發,用正腳背將球運至對方球門前并射門,射門后立刻繞過球門追搶對方足球,而對方球員看到對手球員射門后,立刻起動,用正腳背運球至對方球門并完成射門,循環進行。這樣的比賽情境,符合正腳背長距離快速推進的運用情境。通過“讓距”設計,增加了防守的距離,同時給進攻與防守隊員帶來了真實的競賽體驗。

“轉化規則,弱化要求”是促進真實比賽發生的有效方法。如,在排球2人隔網對墊比賽中,允許排球落地2次,這樣墊球技術不佳的學生也可以勉強與技術較好的學生一起完成比賽。從游戲到比賽、從單人賽到團體賽,通過對規則的改變,降低“弱隊”的比賽要求,從而促進“弱隊”完整體驗比賽情境,享受比賽樂趣。

五、結構化教學“學練時間”的困境與突破

學練時間是學生結構化技能形成的基本保證。當前,雖然國家提出要確保學生每天鍛煉1小時,并明確規定了體育與健康課程的課時數、大課間活動時間、課外活動時間等,但如何通過對體育課、大課間、課外體育活動、體育延時服務、家庭作業布置等各個環節的整合,系統化落實“教會、勤練、常賽”,也是當前結構化運動技能學習面臨的困境之一。

筆者所在地區推行四位一體的“大體育觀”,嘗試打破體育課、大課間、課外活動、課后延時服務間的壁壘,打破按“行政班”活動的慣例,建立以選項教學班(或興趣班)為基礎的一體化學校體育活動模式,即學生在體育課按興趣選項分班后,在課外(含大課間的分組活動、社團活動、課外活動)仍按選項班的組織方式進行活動,從而進一步復習課中所習得的知識技能,并在實力水平相當的選項班中勤練和常賽。此舉不僅是專項運動活動時長的保障,更重要的是,只有在實力相當的情況下,復雜的比賽情境才能產生、深度體驗才能發生,體育的魅力、體育的育人價值才能實現,學生專項運動技能形成的困境才能突破。

[本文系江蘇省教育科學“十四五”規劃重點課題“基于結構化運動技能形成的體育教學體系重構”(項目編號:T-b202130)階段性研究成果]