以彝族民歌文化推進涼山地區精神文明建設發展

宋阿依姆 劉海清

[摘要]彝族民歌作為我國特有的非物質文化遺產,是彝族文化的主要表現形式之一。彝族民歌除旋律特征、演唱風格和歌詞內容有著鮮明特點外,還飽含彝族人民對歷史文化、哲學思想和生產生活的獨特審美與解讀。涼山地區在推進中國式現代化進程中,著力實施物質文明和精神文明相協調的現代化,使二者相互促進并協調發展。涼山彝族民歌是促進涼山地區精神文明建設的重要方式。當前,立足于涼山地區民眾的生活,從彝族民歌文化中提煉出符合當今時代需要的思想理念、道德規范、價值追求,賦予豐富的時代內涵,對促進涼山彝族民歌文化振興、推進涼山地區精神文明建設具有重要的現實意義。本文通過田野調查,采集和整理涼山地區畢摩音樂和民歌傳承人的音視頻,運用頻譜信息檢索方式,對調式調性、旋律節奏、歌詞內容等進行音樂分析,探究涼山彝族民歌的音樂特征和歷史文化內涵,進而提出傳承保護涼山彝族音樂的策略,豐富當地民眾精神生活需求,弘揚中華民族優秀傳統文化,推進精神文明建設,鑄牢中華民族共同體意識。

[關鍵詞]彝族民歌;文化振興;涼山地區;精神文明建設

中圖分類號:C957文獻標識碼:A文章編號:1674-9391(2023)06-0095-10

一、涼山彝族民歌文化發展現況

涼山彝族自治州位處于川西南,是彝族的主要聚居地之一。涼山彝族人民千百年來在這片富有古老文化傳說、豐富自然景觀的土地上,繁衍生息,傳承和保留著最古樸、最濃郁、最獨特的文化傳統,具有重要的人文研究價值。涼山彝族民歌是兒童時期天真無邪的游戲,是青年時期男婚女嫁的紅繩,是老年時期歌聲里的暮景桑榆。作為彝族人民智慧的結晶,涼山彝族民歌以不同的表現方式,豐富了彝族精神家園,故而涼山彝族民歌作為具有鮮明地域文化特征而備受國內外的矚目。涼山彝族民歌作為民間口頭活態文化,大致經歷了上古時期、中古時期、近現代時期三個歷史階段。其早期表現形式為《中國古代音樂史稿》中所描述的“原始音樂的形式”,其詩、歌、舞緊密結合是其主要特征之一。涼山彝族遠古時期的“詩歌”通過口頭傳承以及文字記錄流傳至今。遠古時期的“詩歌”還屬于音樂的原始形態。比如上古時期的史詩《勒俄特依》,其既是敘事歌也是祭祀歌;又如中古時期各種畢摩經中的畢摩調、蘇尼調,在唱誦過程中“誦詞音調也就是前音樂”。這些遠古時期的彝族民歌從廣義來詮釋便是彝族古歌,而近現代時期,隨著涼山地區社會生活、社會關系的歷史變革,使彝族民歌文化產生了巨大進步,創作出大量的愛情歌、風俗歌、勞動歌、童謠歌等。這些民歌不僅融合了古歌的智慧,還演變出獨唱、合唱、對唱等多種演唱形式,包羅萬象并極具想象力,從中我們不僅可以了解彝族的歷史來源、神話傳說,還可以認識其風俗民情、精神文化。

無論是彝族古歌還是民歌,都是以象征性語言表現社會生活,是觀念和行為的暗喻系統,同時也是該民族的文化符號,民族精神的象征。然而彝族古歌以詩歌的形式去認識和挖掘豐富的本土民間文化,對民眾認知度方面要求較高,需加強教育和傳播,提升認知度和滿足民眾的文化精神需求;民歌則不同,彝族是一個對節日有著特殊情感和敬畏感的民族,一到大小節慶及重要時刻,都會用唱歌來傳情達意。涼山彝族地區流傳著一句諺語:“會吃奶就會喝酒,會說話就會唱歌”。涼山彝族一直保持著這個傳統民族文化,一生都以歌舞相伴。嬰兒出生時有出生禮,由當地最有權威同時也是最有文化的畢摩以唱誦方式為嬰兒賜福。幼兒時期母親用彝語哼唱兒歌助懷里的嬰兒入眠,在孩子會說話時,父母或兄弟姐妹就會教其唱彝族兒歌。成年后勞作時,走在田間地頭會哼唱彝族小調。戀愛時會在樹林間用彝族情歌向自己的心上人表達心聲。結婚時,由當地畢摩誦經祈福,全村上下以對歌或跳舞的形式祝福新人。重大節日,除畢摩誦經祭天祭地之外,當地彝族同胞會點燃篝火、舉起火把,通宵達旦載歌載舞迎接新的一天到來。涼山彝族人民世代相傳的民歌,經過千百年的口頭傳承并在歷史長河中不斷得到演變、加工、提煉,使之生生不息。涼山彝族民歌普遍具有結構短小、歌詞精煉的特征,有著濃郁的民族調式與調性,旋律和節奏準確生動、風格簡約樸實。例如涼山布拖縣的阿都高腔,曲調悠揚而高亢,一聽就直通胸懷、沁人心脾,使人有余音繞梁、不絕于耳的感受。

涼山地區相對閉塞的地理條件,為彝族民歌營造了一種樸實純良的音樂環境。作為當地彝族人血脈相承的精神橋梁,在神話故事、婚喪嫁娶、生產生活和教育后代中都起到了重要的作用。在彝族歷史社會中,能掌握多少民歌,則是聰慧和學識豐淺的表現,也是衡量文化造詣的重要準尺;一個好的歌者,往往備受人們青睞。“鑒此,在一定程度上,彝族是一個‘歌舞民族’,而彝族社會則是一個以歌舞文化為中心的歷史社會。”[1]至今,在涼山地區大山里的彝族,仍然保持著歌舞相伴的民俗習慣,“強調樹立家園意識、 重視為人處世方面的教導”[2]等在彝族民歌中也有所體現,彝族民歌文化在一定程度上推動了彝族文化的傳承與發展。“但是,隨著社會的發展與變遷,民族融合越來越緊密,彝族人民外遷越來越方便與頻繁,涼山彝族民歌的傳承與發展仍面臨巨大困難。”[3]

近年來,涼山地區高度重視民族文化工作,將文化遺產的保護和利用列為全州文化建設的重要任務,更將彝族民歌作為一種“文化戰略資源”加以實施。經過多年的努力,已經在彝族民歌的教育實踐、文化建設、保護傳承、文藝傳播等四個方面取得了重大的發展成就。

(一)彝族民歌在教育實踐工作中的應用

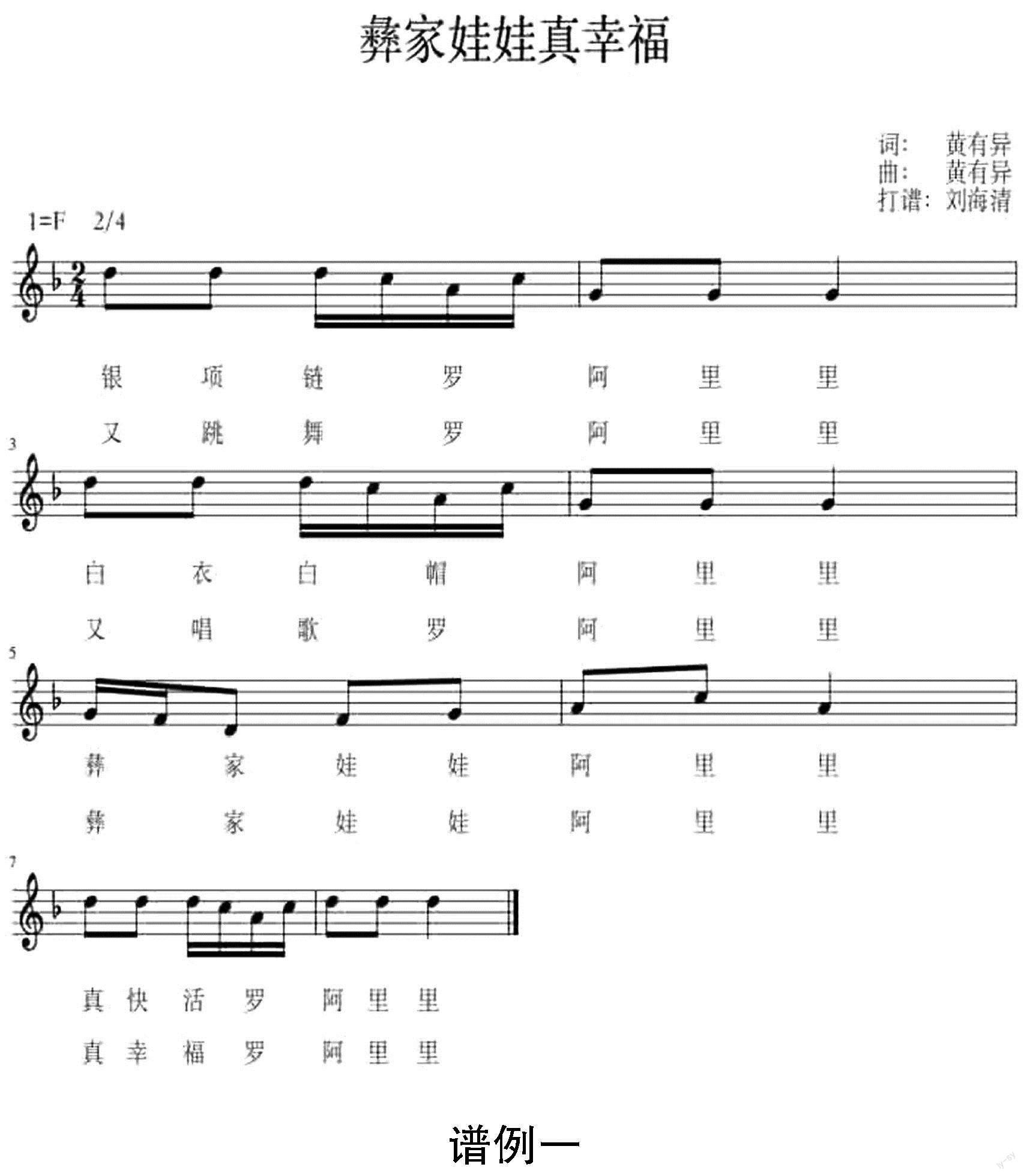

教育實踐方面,涼山地區以社會主義核心價值觀為引領,將彝族訓世古歌《瑪木特依》中涉及優秀傳統文化的內容應用到當代社會精神文明建設中,比如西昌市民勝鄉中心校“在教學樓宣傳欄上,摘錄《瑪木特依》關于教育的內容,營造了良好的文化氛圍。”[2]涼山地區為推進學校藝術教育,在中小學開展大量與彝族民歌相關的藝術活動。比如,西昌市第四小學圍繞彝族地區音樂學科特色組建了“索瑪花合唱團”,積極參加省、州、市的文藝匯演,取得了良好的社會效益;同時,社會各界對于涼山彝族民歌教育實踐也有關注。 在四川音樂學院皮歡所主編的《歌聲飛出大涼山》教學設計中,其中涉及彝族民歌中的兒歌、勞動歌、喜娛歌、節日歌、情歌、山歌等音樂知識。編者從彝族民間音樂的傳承與發展入手,通過引導和組織學生對彝族經典音樂的聆聽、學唱以及參與彝族民間歌舞表演活動等方式,使學生從小就感受到本土文化和民族音樂的重要性,將民歌文化的教育普及到學習生活中。此外,部分歌曲充分反映了涼山彝族孩童在黨和國家的關懷下幸福快樂成長的寫照。 如譜例一,彝族娃娃真幸福,就是其中的代表。

《彝家娃娃真幸福》是一首彝族兒童民歌,以彝族生活服飾來引導兒童,從不同的角度對少年兒童進行正面合理的教育,對于少兒時期的彝族小朋友音樂啟蒙起到了重要的作用。涼山地區學校以彝族民歌里的兒歌為依托,在兒童學習和老師教學過程中,增加彝族服飾、彝族舞蹈來表演,讓兒童們更深入了解和感受彝族音樂文化的特點,使彝族兒童潛移默化地形成民族文化認同。

在演唱過程中,歌詞押韻簡單、朗朗上口,節拍類型取用2/4拍,節奏歡快活潑,調式取用F調,旋律起伏不大,多在大二大三度或純五度以內,曲式類型為A+A1型單聲部結構,容易學唱,具有良好傳唱和傳播效果。歌詞里唱到“銀項鏈羅阿里里,白衣白帽阿里里,又跳舞羅阿里里,又唱歌羅阿里里”這些美好歡快的歌詞,兒童學習起來通俗易懂,同時兒歌的傳唱可以增強彝族兒童對彝族社會的初步了解與認知。比如我們脖子上戴的是什么?衣服穿的是什么?嘴里唱的是什么?從樸實無華的歌詞中體現了彝族人民當地的民風民俗。孩子們從小就在歡樂愉悅的歌聲中,自然而然地就了解懂得自己本土音樂文化,真正做到從娃娃抓起,增強了民族自信和民族自豪感。

(二)政府對彝族民歌文化建設支持

涼山州各級政府機關積極為彝族民歌發展創造機會并搭建傳播平臺。涼山電視臺打造的節目“中國彝歌會”,融入眾多經典彝族音樂元素,豐富了涼山彝族人民的精神生活;“中國西昌大涼山國際戲劇節”已經成功舉辦了三屆,將本土民族文化與世界相連,為彝族音樂走向世界舞臺奠定了基礎,也為中華文化與世界文化的交流搭建平臺。如雷波縣于2004 年被州文化局授予全州“彝族民歌之鄉”稱號,2005 年被省文化廳授予全省“特色文化藝術之鄉(彝族民歌民樂)”稱號,2006 年被中國民間文藝家協會授予“中國彝族民歌之鄉”稱號。在國家和地方政府的努力下,涼山彝族民歌的傳承與發展得到了飛速的發展。

譜例二《涼山之最》這首彝族民歌,將涼山的三個之“最”——最美麗的“加師瓦拉” (披氈)、最好看的“日麻杏兒布”(帽子)、最好聽的“土什火合”(口弦)融入了歌曲。歌詞以彝族人民當時特有的生產與生活習慣為背景,歌詞樸素自然,反映了涼山地區特殊時期彝族人民貧窮與艱辛的真實生活。如歌詞內容所說:“披氈是用羊毛織成的,遠遠勝過當年的破羊皮。”

演唱的過程中節奏鮮明且富有動力,曲調輕盈活潑,樂句簡短,內容豐富,在彝族人民的心靈上烙下智慧勇敢的性格特點。整個旋律框架以F 調式主音為主,上六度或下四度的旋律結構支撐,音程關系跨幅度不大,易于涼山民眾在生活中傳唱。

《涼山之最》目前后收錄于小學音樂教材,在音樂課堂中以寓教于樂的方式向彝族娃娃展開教學,旋律跳躍性強,適合彝族孩子在學唱的過程中感受彝族民歌的旋律風格,也有助于彝族孩子更好地了解彝族歷史。又如歌詞所說:“從前只有財主才能披,如今你也有我也有,他也有她也有,因為我們再不用做奴隸。”涼山地區人民在中國共產黨的領導下,打倒壓迫者,帶領彝族人民過上了幸福的生活。如今的彝族人民,身著色彩鮮艷的彝族服飾,跳起舞來唱這支歌,這也是涼山彝族人民當下最為真實的生活現狀和精神風貌。當前,在涼山各級政府不斷的努力和推動下,彝族民歌進入課堂,并持續向涼山各個地區傳播,對推進彝區的精神文明建設具有重要現實意義。

(三)彝族民歌非物質文化遺產保護

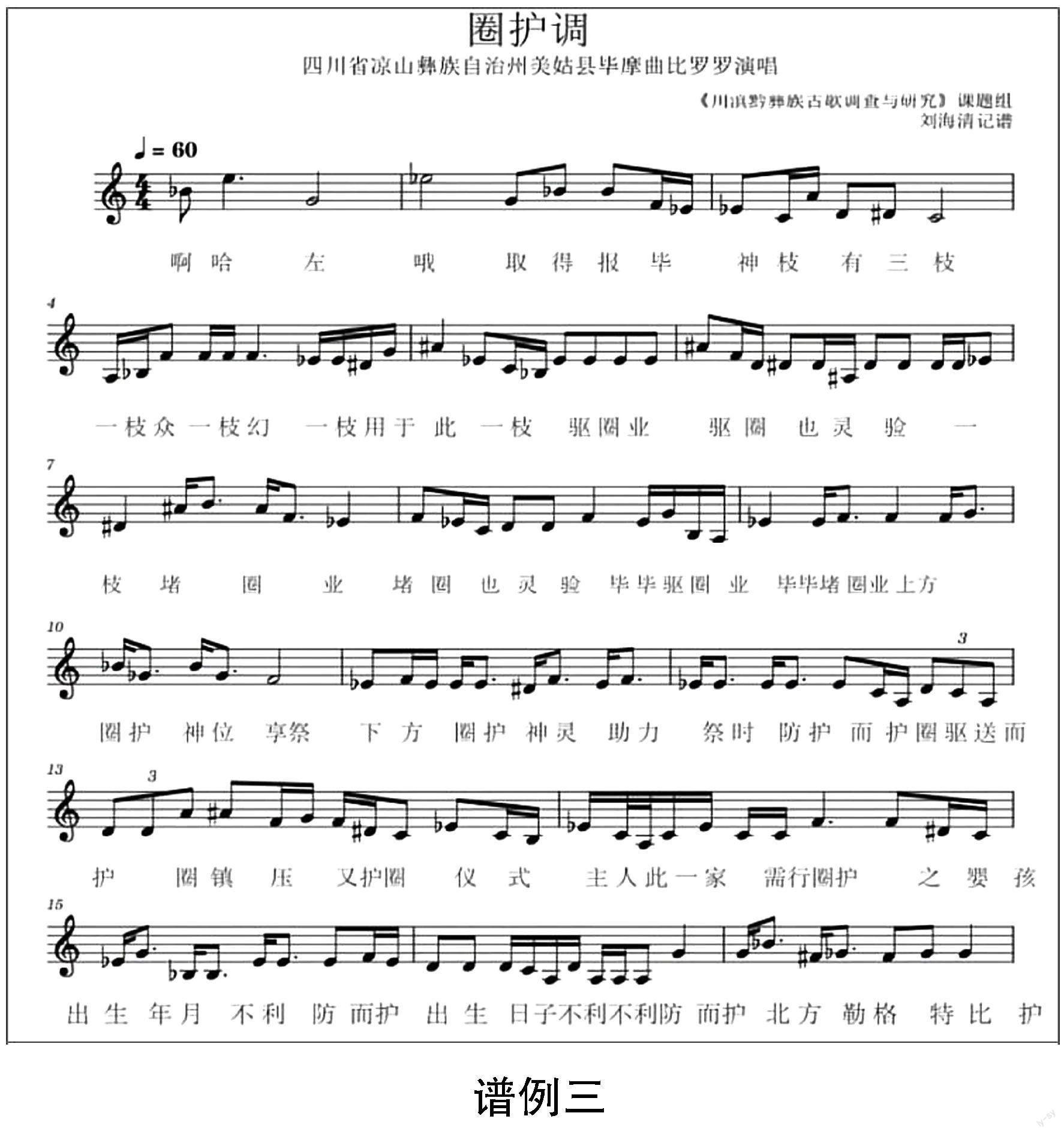

涼山州文化局于2011年成立非物質文化遺產研究保護中心。通過涼山地區各級政府的有序推進,截止2022年4月,擁有國家級傳統音樂非物質文化遺產4項、省級27項、州級48項,傳統音樂類國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人3名,省級26名。課題組于2022年初到達涼山彝族自治州美姑縣,現場聆聽國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人畢摩曲比拉火的唱誦。他所吟誦的畢摩音樂集道德教育、知識傳授與文藝娛樂為一體,通過象征性傳統儀式表達,滿足了彝族人民的精神需求。涼山彝族畢摩音樂堪稱彝族人民世代相承的“百科全書”,不僅對彝族社會意識形態領域有重要影響,同時還滲透到彝族社會生活的多個方面。如譜例三為美姑縣畢摩曲比羅羅唱誦的彝族畢摩音樂《圈護調》。彝族畢摩音樂作為彝族民歌重要的組成部分,集成了彝族古代的語言、文字、歷史、天文、地理、歷法、民俗、文學、藝術等內容,不同內容不同題材的歌曲,只能在特定條件和環境下吟誦。曲比羅羅在唱誦《圈護調》時,多段為說唱,部分樂段旋律近乎無起伏,句首發音渾厚而高亢,音色轉而低沉,強弱對比明顯,核心樂段大量出現后附點類型,節奏特征明顯,有唱中帶說、說中帶唱的藝術特征,具有濃厚的音樂敘事風格。

畢摩音樂作為一種由畢摩口耳相傳的古老藝術,在彝族文化這片厚實的土壤里發芽,凝聚了彝族民眾古老的智慧,以其獨特的傳播方式,鑄造了彝族音樂文化的精神產品,對促進彝族傳統民歌學術研究、創新發展具有無可替代的作用。目前,對彝族古歌較為深入的研究,主要有2019年度教育部哲學社科重大課題攻關項目“彝族古歌整理與研究”,2021年度國家社科基金重點項目“川滇黔彝族古歌調查與研究”。這兩個國家級項目的成功申報,標志著涼山地區彝族民歌文化在學術界奠定了堅實的學術地位,在當今彝族民歌文化、彝族史學研究和彝族民歌傳承中具有廣泛而深遠的歷史意義。

彝族民歌文化在傳承中不斷發揚創新,離不開國家及涼山地區政府的重視與投入。目前,越來越多彝族民歌通過網絡、電視臺、舞臺被呈現到大眾面前,讓更多人了解彝族,了解涼山,使彝族的民族智慧獲得充分的展示及肯定,體現了其作為非物質文化遺產為涼山地區精神文明建設所帶來的重要價值。

(四)民間文藝組織、音樂人推動彝族民歌發展

彝族民歌的發展離不開眾多民間文藝組織、個人的積極參與,在國家繁榮昌盛、民族富強、社會進步和文化自信不斷增強的時代背景下,民間音樂人勃發的創造力,產生了一大批經典化的彝族民歌。比如漢語歌曲《情深意長》《趕圩歸來阿哩哩》《遠方的客人請你留下來》《美麗的杯子舉起來》《彝人之歌》《祖國之子》《涼山謠》《阿惹妞》,彝語歌曲如《祖先》《祈福》《趕夢》《牧羊姑娘》《阿依阿芝》《嘿薩妞妞》。陸續產生了一大批深受喜愛的彝族音樂人,“如曲比阿烏、吉克曲布、吉克雋逸、莫西子詩、海來阿木,產生了一大批音樂組合,如山鷹組合、太陽部落、彝人制造、彝人組合、阿夏組合。這些音樂、音樂人、樂隊對彝族民歌文化的傳承和創新創造相得益彰。“民歌與流行音樂、傳統唱法(歌手)同網絡歌曲(歌手)相映成趣,形成了百花齊放、精彩紛呈的彝族音樂盛景,極大地豐富和滿足了人民日益多樣化多元化的精神生活和音樂需求,從而為滿足人民日益增長的美好生活需要貢獻了文藝力量。”[4]

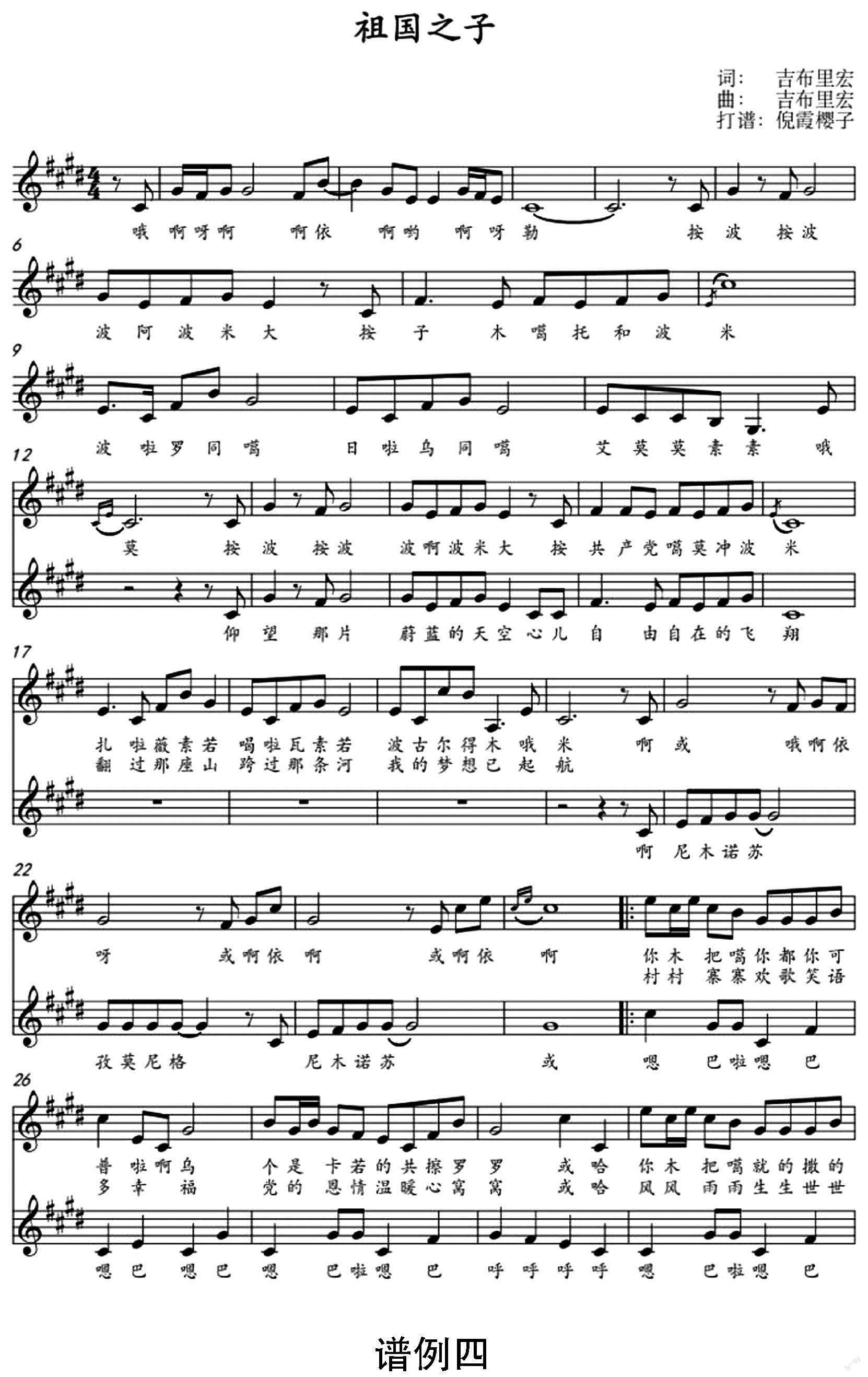

從下面的這首原唱歌曲《祖國之子》不難看出詞曲作者懷著滿腔熱情創作出了彝族人深深的愛國熱情的心聲。

《祖國之子》自被創作,就一度被各平臺轉發。該歌曲以彝漢雙語的方式演唱,將彝族傳統民歌融合現代流行樂因素,展現出中華民族多文化交融的魅力。在歌詞中,“仰望那片蔚藍的天空,心兒自由自在的飛翔,翻過那座山,跨過那條河,我的夢想已起航。”他們期待走出大山,擁抱祖國的大好河山,這是彝族人民對美好生活的殷切希望;“村村寨寨歡歌笑語多幸福,黨的恩情溫暖心窩窩”。展現了彝族與共產黨情深誼長的情感。1935年紅軍過涼山,彝族頭人果基小葉丹親自為中國工農紅軍領路,經長途跋涉、翻山越嶺,通過了彝族居住區,終于擺脫了敵人的追擊,彝家人民與中國共產黨在彝海結下了真摯的革命情感。

在歌曲的創作中,以E大調作為主調式,節拍類型為4/4拍,樂段音程關系跨度大,音域較廣,音程關系由小字組的G至小字二組的E。歌曲開腔引人心弦,曲中取用男女對唱雙聲部和聲的演唱方式,曲間加入歌詞說白,且整體運用原生態的唱法為基礎,再配以流行樂曲元素,曲調高亢悠長,節奏自由,頗具感染力。大涼山彝族民歌是彝族人民的精神食糧,給他們帶來源源不斷的動力,使他們翻過大山、跨越河流,只為與祖國相擁,無論走到哪里,都是“祖國之子”。

《祖國之子》是一首符合新時代、新思想的彝族民歌,通過“中國西昌大涼山國際戲劇節”的舉辦,得到了更多涼山彝族人民的認可和廣泛傳播。這首彝族新民歌仿佛讓人身臨其境地來到大涼山,來到了大山深處的村村寨寨,感受到了黨與涼山人民緊緊連結在一起的深厚情感。歌曲不僅讓各族群眾團結一心,還通過無數媒體的傳播,走進了千家萬戶,再次展示了涼山彝族民歌的無窮力量。

二、涼山地區精神文明建設發展情況

涼山彝族社會民改前遺留下來的部分民間傳統習俗成為了社會主義精神文明建設的制約性因素。涼山多地結合實際情況,制定相關法律法規進行規范。如2010年4月涼山州啟動彝區健康文明新生活運動,歷時三年開展治理環境、改革不良習俗、提倡文明倡新風等新觀念;2012年底,涼山出臺《關于遏制婚喪嫁娶高額禮金和鋪張浪費之風的規定》等規定,要求“不殺牛”成為了移風易俗的突破口,抓住了移風易俗的“牛鼻子”。如喜德縣出臺《喜德縣關于嚴禁國家公職人中員辦理喪事中大肆燃放煙花爆竹的規定》,要求喪事簡辦,推進移風易俗工作的推進,樹立良好的社會文明風尚。此外,“涼山把打造‘好風氣’作為脫貧攻堅目標之一,充分發揮婦聯組織獨特作用,在11個深度貧困縣實施‘樹新風助脫貧’巾幗行動計劃,組建村級‘婦女互助隊’‘衛生健康宣傳隊’‘達體舞隊’等多支隊伍,通過‘最美家庭’‘潔美家庭’評比授牌,開展環境衛生整治、紅白事宜互幫互助、文明節儉互評互比活動,推動‘文明習慣進家庭、優良家風進家庭、科學家教進家庭’,婦聯組織、婦女群眾在移風易俗樹新風中的獨特作用得到充分發揮和彰顯。”[5]

“2021年7月1日,習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上莊嚴宣告:‘經過全黨全國各族人民持續奮斗,我們實現了第一個百年奮斗目標,在中華大地上全面建成了小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題,正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮斗目標邁進。’”[6]在中國共產黨的領導下,涼山州州委、州政府深入學習貫徹習近平總書記視察涼山重要指示講話精神,如期打贏脫貧攻堅戰、同步實現全面小康,進入全面推進社會主義現代化建設的關鍵時期。全面小康是物質文明和精神文明協調發展的小康,既增強了國家經濟實力,也提升了國家文化軟實力,并增強了中華民族文化認同。如今的涼山,已經發生了天翻地覆的變化,在物質生活質量與日俱增的同時,精神文明的建設迫在眉睫。

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,各級地方行政機關積極務實地踐行黨的指導方針,為加快涼山地區精神文明建設發展提供有力保障。2021 年10 月,四川省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于在涼山州開展“樹新風促振興”暨婦女兒童關愛提升三年行動方案》文件,持續推進文明家庭建設、傳承彝族優秀文化等相關活動。 涼山地區按照相關文件精神,實施兒童教育關愛行動,積極實施“春蕾計劃”,加大對特殊兒童的關愛力度,提高少年兒童的綜合素質。加強師資力量建設,持續推進國家通用語言文字進課堂、進家庭,使青少年兒童融入新時代、做好新青年。涼山地區堅持以人為本,切實將精神文明與經濟建設推進加快建設新涼山,為社會注入鮮活動力。

2022年1月12日涼山彝族自治州第十二屆人民代表大會第一次會議通過《涼山彝族自治州移風易俗條例》。在國家大力提倡精神文明建設的重要時期,不斷研討并實施相關方案,加強精神文明建設。在有關建設涼山地區彝族精神文明的發展規劃中,當地的人文風俗、信仰追求是其核心內容之一,也是最值得關注的文化戰略資源。

涼山地區凝聚多方力量進行精神文明建設,社會現狀已得到明顯改善,但建設步伐還應持續推進,還可借鑒較發達地區的發展經驗,融合彝族地區特色文化,打造新時代文明涼山。

習近平總書記在參加十四屆全國人大一次會議時強調“必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點,把發展成果不斷轉化為生活品質,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感”。近代社會心理學家亞伯拉罕·馬斯洛將人的需要分為五個層次:生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我實現需要。其中生理需要和安全需要作為基本的生存需求已在我國全面小康時期基本實現,小康階段主要面對的是社交需要及尊重需要。當物質需求基本滿足以后,社交需要和尊重需要就成為人們的強烈動機,希望與人保持友誼,希望得到信任和友愛,渴望歸屬感。彝族民歌文化中,唱酒歌是彝族社交待客時必不可少的禮節。千百年來,涼山彝族與酒、與歌相伴,創造了獨具一格的酒歌文化。涼山迎賓酒歌、祝酒歌、敬酒歌、勸酒歌、留客酒歌形式多種多樣,不僅體現了彝族人民熱情好客的豪邁性情,更表達了他們對美好生活的追求和向往。此外,涼山彝族從古至今都有踏歌的習俗,這種伴隨音樂圍圈而踏的歌舞形式,同樣受到前往涼山地區旅游的游客青睞,歡快的歌舞將各民族人民的心緊密相連,這是對增強中華民族認同感、歸屬感的具體表現。

三、以彝族民歌文化推進涼山地區精神文明建設發展的思考

彝族民歌文化振興將促進民族詩歌以及民族音樂的發展。新時期涼山地區精神文明建設發展,需要豐富彝族人民的精神娛樂生活,增強民族精神力量。通過彝族人民喜聞樂見的方式,將新時代的民歌帶到涼山彝族人民的心中,有助于推進涼山地區精神文明建設發展。

彝族民歌文化是中華民族優秀傳統文化中不可或缺的一部分,隨著時代的洪流不斷融合變遷。當前,應結合彝族的歷史、民俗習慣以及社會主義核心價值觀,加強涼山彝族民歌的傳承發展,不斷豐富當地民眾精神生活需求,提升彝族人民生活幸福感,從而推進鑄牢中華民族共同體意識。

實現涼山彝族民歌文化振興的前提是必須堅持社會主義核心價值觀。富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善,是彝族民歌創新需要積極培育和踐行的社會主義核心價值觀。“其中,富強、民主、文明、和諧是國家層面的價值目標,自由、平等、公正、法治是社會層面的價值取向,愛國、敬業、誠信、友善是公民個人層面的價值準則。踐行社會主義核心價值觀,不僅是我們實現中國夢的價值引領,也是當涼山彝族在自己傳統精神家園基礎上建設當下精神文明的價值引領。”[7]

新時期,涼山彝族民歌需要按照時代特征和需求,進行創新性轉化。應緊密結鑄牢中華民族共同體意識,對有普遍價值和借鑒意義的彝族民歌文化內涵進行深度挖掘,改造不適應現代社會生活習慣的表達方式、表現形式,賦予其新的時代內涵,為彝族人民所接受、繼承和發揚。

為實現彝族民歌文化振興,并起到推進涼山地區彝族精神文明建設工作。應立足于涼山彝族人民的生活,從彝族民歌文化中提煉符合當今時代需要的思想理念、道德規范、價值追求,并賦予新意、創新形式,進行藝術轉化和提升,與現代社會相結合,構建社會主義新時期所需要的民歌內涵,是涼山地區精神文明建設發展的重要任務。正如習近平總書記所說,“要堅持古為今用、以古鑒今,堅持有鑒別的對待,有揚棄的繼承,而不能搞厚古薄今,以古非今”。通過有揚棄的繼承,發揮彝族優秀傳統文化的引導作用。

在以彝族民歌文化振興推進涼山地區精神文明建設的實施過程中,提出以下幾點建議:

(一)實施彝族民歌三位一體的發展模式

彝族民歌文化的振興,需要涼山地區構建政府引導、社會參與、民間存續的“三位一體”發展模式,明確責任與權利。作為“三位一體”的牽頭者,政府應加大資金支持力度,邀請相關專家學者參與彝族民歌文化論壇、會議,推動出版發表涼山地區彝族民歌音樂集成以及學術論文;定期舉辦民歌展演活動,促進彝族民歌在人民群眾中的推廣傳播;通過比賽形式激勵民間音樂組織、音樂人、樂隊、民歌愛好者創新創作,對顯著成果應加以表彰;對打工在外的青壯年,在家的空巢老人和留守兒童,都需要民歌滋養。彝族民歌作為精神紐帶既可以聯系傳統和家鄉,又可以表達新環境中生存的各種情緒。因此,相關機構和人員,應該在多方面加以積極引導和鼓勵,并建設相關支撐條件。

(二)政府機制和行政職能的建設和優化

通過涼山州委、州政府牽頭,充分發揮涼山州歌舞團、涼山民族文化藝術中心等軟硬件優勢,持續投入支持彝族民歌產業發展,同時由涼山州文化部門、精神文明辦、西昌學院聯合落實以彝族民歌文化振興推進涼山地區精神文明建設發展的方針政策。

通過涼山地區各部門協作,構建可持續的領導架構,可以更好地將涼山地區彝族民歌傳唱出大涼山,使涼山彝族民歌作為政府宣傳的特色名片,提升當地文化知名度。政府還可與涼山傳統節日火把節相結合,通過以彝族特色民歌為載體做好文旅宣傳,形成具有當地特色的彝族民歌文化,打造當地特色文旅文化,推動涼山地區可持續發展。

(三)跨行業的專業支持

引導學術界支持涼山彝族民歌發展。鼓勵學術界積極參與編寫彝族民歌相關音樂集成與論著,定期舉行彝族民歌文化交流會,組織專家進行彝族民歌書籍的編訂,使涼山地區彝族民歌文化在政府、專家和學者的幫助下得到更好的發展。比如由四川大學出版社所出版的《彝族傳世民歌》,共收納了涼山彝族傳世民歌158首,是涼山彝族民歌文化的珍貴資料。 在《彝族傳世民歌》中,相關歌曲大都來自久遠的年代,其中不乏婚喪嫁娶、祭祀儀式的相關歌曲,可是在如今無法進行有力的傳唱。在后續規劃中應充分利用川內各資源,持續投入發展,將編訂發行教材進入地方校園,培養學生對民族文化的認知,并在實施過程中積極進行反饋,使彝族民歌在涼山地區成為精神文明建設的內在驅動力。

積極加強地方民歌產業建設,鼓勵民間音樂人才走出去。由涼山州政府牽頭,組織州歌舞團、民間音樂組織、獨立音樂人、樂隊到全國各地及國外舉行民族藝術展演活動,以“音、畫、舞”相結合的形式,創新表演方式,融入歷史與未來的畫面感,結合彝族民歌與彝族歷史文化、新時代中華精神文明結合進行宣傳,讓更多的人關注與了解彝族民歌,增強涼山彝區群眾的文化自信。

四川省、涼山州、縣級非物質文化遺產保護部門對彝族民歌的持續挖掘和保護。首先,各級非物質文化遺產保護部門需要繼續重視對非遺文化及傳承人的推薦及培養工作,同時加強非遺傳承人的監督,通過各級展演活動對其進行充分推廣;其次,持續對民間彝族古歌、民歌口傳文本進行搜集整理,對沒有文本的音樂進行采錄、記譜、保存;最后,定期舉辦非遺培訓班,邀請當地民歌非遺傳承人對民歌愛好者進行培訓,使更多人掌握彝族民歌的演唱技巧及方法。

充分利用電視、廣播、網絡等媒介,讓更多受眾接觸和認識彝族民歌。隨著移動設備的普及,大眾的休閑娛樂時間逐步被手機、平板等移動設備占據。通過涼山州各級政府的官媒及具有一定影響力的學者、歌者網絡賬號進行宣傳推廣,讓大眾耳濡目染彝族民歌,對喚醒民族文化記憶具有重要的意義。在宣傳方式上還可借鑒《云南省情系列微視頻》紀錄片,將彝族民歌與民族文化緊密相連,大力宣傳搶救、傳承、保護、發展地方民族文化的價值意義,可以使彝族民歌文化更好的呈現在公眾視野里,進一步增強國內外影響力,持續推動涼山地區彝族民歌發展,發揮彝族民歌在涼山地區推進精神文明建設的作用。

(四)涼山州以項目為依托開展重點扶持工作

建設彝族民歌傳承人隊伍。首先,在四川省內可以與四川大學、西南民族大學、四川音樂學院、西昌學院等高校進行聯合培養人才,設立相關專業,加大對彝族民歌人才培養的資金支持力度,提高涼山彝族民歌傳承人的綜合文化水平,為更好傳承彝族民歌奠定基礎。其次,部分傳承人經濟條件較差,政府可對傳承人進行扶持。如提供社會相關工作,引進相關文化企業支持等,壯大傳承人隊伍,推動彝族民歌實現創造性轉化、創新性發展,培育彝族民歌文化產業,為高質量精神文明建設發展而服務。

建立常規化舞臺和表演機制。彝族社會從某種角度來說就是一個“歌與舞的世界”,歌舞與彝族人民相依相伴,彝族民歌具有記錄歷史、教育世人、陶冶性情,傳情達意的作用,在生產生活中不斷給予彝族人民力量。利用節日慶典活動傳承彝族民歌。比如在火把節前可舉辦“索瑪花開”歌唱比賽或歌曲創作比賽。通過彝族特色曲調的傳唱及歌曲的創作,豐富彝族人民的精神生活,推動當地特色文化的輸出;“推出更多的‘明星式’歌手以獲得社會各界對彝族民歌的關注,形成陣營效應。”[8]再如以精神文明建設為核心,將彝族民歌納入涼山地區文旅項目,依托各界力量舉辦彝族民歌賽歌會、傳習班以及展演;利用彝族節慶、儀式的民歌排練現代社會主義音樂劇進行鄉村巡演,凝聚民眾、鼓舞人心,樹立現代文明的社會價值觀,推進涼山彝族地區精神文明建設和教育科學文化建設進程。“以中華文明的現代化轉化和發展社會主義先進文化為要領,全面構筑中華民族共有精神家園,為各民族的生活方式、思想觀念、心理意識增添社會主義現代化的要素內涵。”[9]

彝族民歌《懸崖村》(譜例五)中,彝族人民用最真誠質樸的語言表達了涼山地區翻天覆的的變化和村村寨寨舊貌換新顏的美好氣象。

在音樂中,一個地區的音樂特色往往會受地理特征、歷史因素的影響,傳統彝族民歌常常表現出“苦”的聽感。《懸崖村》這首歌里唱道:“從前把房屋,修在懸崖之上,從前把家園,建在懸崖之上。”新時代后涼山彝族民歌受主流意識的影響,呈現出“歡”的味道。再例如歌詞:“只想把生產建在豐收之上,只想把生活建在幸福之上。”從中歌唱共產黨,歌頌美好新時代。

涼山彝族民歌《懸崖村》創作于2017 年,由倮伍拉且作詞、陳川作曲,是一首彝風舞韻,小巧精致,喜悅歡快,上口易記的群眾歌曲。通過音樂演唱的形式反映了“懸崖村”乃至涼山地區的變化。旋律以降E大調為主調式,熱烈奔放、唱腔優美,頗具感染力,樂段音程跨度平穩,同曲調演唱內容不同,節奏簡單爽口,可以讓人們反復歌唱而不會產生疲倦,且以男女同唱、旋律不同的演繹方式將彝家人民不斷奮斗,過好彝家生活的景象描繪得栩栩如生,具有濃厚的新時代氣息。在國家的扶持以及新聞媒體的宣傳下,政府將有隱患的道路鋪設鋼架,且部分村民住上了政府分配的房屋。懸崖村已經從一個偏遠小山村變成為世界矚目的旅游村。每年吸引超過15萬人前往旅游,帶動了當地旅游、經濟、人文和歷史的發展,使涼山地區的彝族人民生活越過越好,呈現一片欣欣向榮的繁榮景象。今日的“懸崖村”,已成為眾多國人向往的詩和遠方。入云的天梯上,還承載著一個通往鄉村振興、最終實現共同富裕的夢想。“我們還要讓中華民族共同歷史記憶的表達形式和弘揚渠道跟上時代發展步伐。”[10]

利用大數據保護并開創智慧民歌的創新之路。著力創新、創作與涼山地區精神文明建設發展相關的民歌。結合彝族先民的歷史、節慶活動以及社會主義核心價值觀,以彝族民歌為創作基礎,譜寫和傳播新時代的涼山彝族民歌。鼓勵音樂界專家、人才積極參與彝族民歌的文化振興工作,編寫與涼山地區精神文明建設發展相關的民歌。還可通過當地文化館、圖書館可以與科技公司聯合搭建大數據平臺的方式,在平臺內將涼山地區特色民族文化進行分塊上傳,使民眾更加便利地查詢學習。

四、結語

涼山彝族民歌文化是通過千百年來的歷史演變長期發展積累而成。經過歷史積淀,許多經典彝族民歌至今已成為涼山彝族民眾的重要精神記憶。在彝族人民的物質生活和精神生活中發揮了突出作用, 其特有的文化教育功能,成為了推進涼山地區精神文明建設的有效載體。通過對涼山彝族民歌文化開展研究,以符合新時期精神文明建設需要,同時滿足當下人們審美形式的創新要求,使之成為當代彝族人民喜聞樂見的文藝和文化產品,實現彝族民歌文化振興,并將其作用于涼山地區精神文明建設工作當中,具有重要的現實意義。

涼山彝族民歌文化振興,賦予精神文明建設的作用不可忽視。當前,以涼山彝族民歌推進涼山地區文化建設發展和促進鄉村文化振興,有助于促進涼山地區經濟增長,不斷提升涼山人民幸福感、獲得感。因此,涼山地區應著力加強彝族民歌的收集整理,加大彝族民歌文化產業的開發,有助于構筑中華民族共有精神家園,鑄牢中華民族共同體意識。

參考文獻:

[1]周志列.對彝族民歌分類法之宏觀研究[J].民族藝術研究,1991(01):52-59.

[2]吳桃.以中華優秀傳統文化涵養社會主義核心價值觀——以彝族訓世詩《瑪木特依》為例[N].中國民族報,2020-09-29(001-006).

[3]宋阿依姆.四川涼山彝族民歌可持續發展路徑探析[J].中華文化論壇,2018(03):100-104.

[4]沙輝.網絡時代背景下的彝族音樂高地[J].民族文學,2023(02):204.

[5]馬海伊生. 移風易俗,一場艱難的嬗變[N]. 涼山日報(漢),2020-09-16(001).

[6]黃群慧.熱烈慶祝中國共產黨成立一百周年! 主編寄語[J].經濟研究,2021,56(07):2+209.

[7]羅曲.論彝族當代精神家園建設[J].文史雜志,2019(04):23-29.

[8]宋阿依姆.四川涼山彝族民歌的美學特征及其可持續發展戰略——以涼山、楚雄兩州的彝族民歌為比較對象[J].民族學刊,2019,10(05):64-72+118-120.

[9]高永久,馮輝.中國式現代化與中華民族共同體建設的邏輯關聯——學習貫徹黨的二十大精神體會[J].民族學刊,2023,14(01):1-12+140.

[10]李建軍,李宗赫.以共同歷史記憶構筑中華民族共有精神家園[J].民族學刊,2022,13(11):1-8+141.