基于核心素養的問題導引物理課堂教學探索

——以“共點力平衡在生活中的應用”為例

韓旭艷

上海師范大學第二附屬中學,上海 200540

物理學科核心素養主要包括“物理觀念”“科學思維”“科學探究”“科學態度與責任”四個方面。科學思維是關鍵能力之一。“思起于疑”,思維是由問題產生的。問題導引教學就是以廣義的核心問題(包括問題、任務、目標等)為驅動,把教學設計中學生的學習目標以“問題鏈”的形式呈現,以不斷深入的問題導引學生將思考深化下去。在學生圍繞問題收集、加工、處理信息的過程中,培養他們的科學猜想能力,引導他們對知識和方法的深入理解,實現自主有效的學習,達到“教”與“學”的轉換與融通,從而讓學生掌握知識,學會學習,形成自主學習能力,在問題解決的過程中,培育和提升學生的學科核心素養。本文以“共點力平衡在生活中的應用”為例,嘗試應用問題導引課堂教學,來達成培育和提升學生核心素養的目的。

1 課堂教學實踐的簡單述評

“共點力平衡在生活中的應用”是該教學單元中的最后一個課時。其任務是在應用平衡條件解釋生活中的平衡現象和解決生活中的平衡問題的過程中,學習綜合應用所學知識解決相互作用與力的平衡的實際問題。筆者在該節的教學中,依據教學目標,以任務為驅動,用問題來導引課堂教學。教學過程設置了“導與學”“引與思”“展與評”三個環節,努力提升學生的核心素養。

1.1 故事情境與“導與學”環節攜手,促成單元知識框架的形成

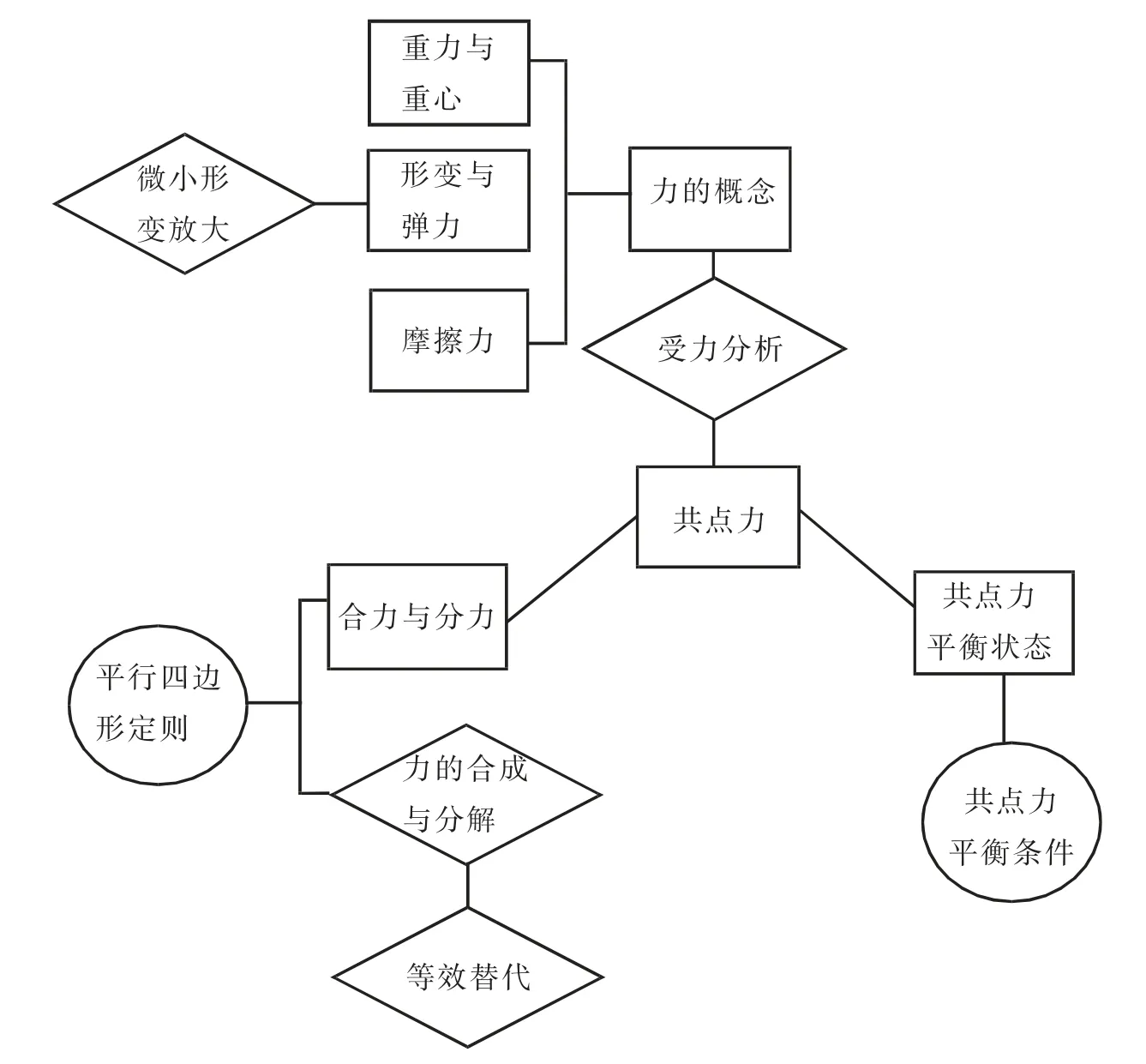

“物理觀念”是物理學科核心素養的組成之一,是從物理學視角解釋自然現象和解決實際問題的基礎。在本節課開始,設置了一個和尚提水和兩個和尚抬水的情境,以故事引入,拋出本環節的核心任務。以問題“從物體的相互作用觀角度,由故事圖片,你能說出哪些相關的物理概念、知識、思想和方法”開始,通過教師的導引和學生小組成員之間的相互啟發協作,最終形成了本單元的知識簡略框圖(圖1)。

圖1 知識簡略框圖

“和尚提水”這個故事情境的引入激發了學生的學習興趣。在教師的問題導引下,學生把知識和生活進行相融,教師也能在學生的回答中檢測出他們學習上的漏洞,及時查漏補缺,進行調整。把知識融入生活,比生硬的知識復習有效且生動,也賦予了這個故事獨特的物理特性,為后面的教學環節埋下伏筆。

1.2 問題鏈的設置與“引與思”環節結合,助力學生對知識的深度學習

物理學科核心素養組成部分中的科學思維,要求學生對知識的學習不能僅僅停留在了解或知道的層面,還必須對知識進行深度的思考與學習。

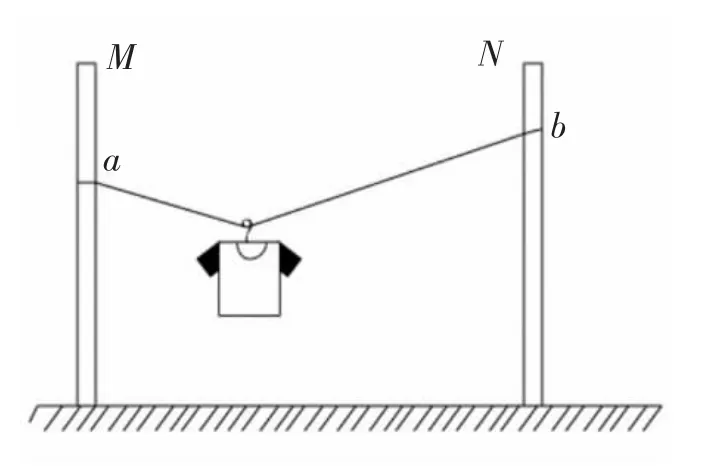

在情境導學環節結束時,兩個學生模擬和尚提水,用一根繩子穿過水桶,改變繩子夾角,感受拉力的變化,進行體驗應用。本環節中驅動學生學習的任務是:充分理解實例1、實例2 中的力學知識,并嘗試用不同的方法解答實例1 和實例2。本環節以有效的問題鏈(表1)把學生的模擬性實驗、探究性實驗和教師的演示實驗有機串接,在學習過程中,利用體驗應用,力求達到學生能應用平衡條件解釋生活中的平衡現象和解決基本的平衡問題。

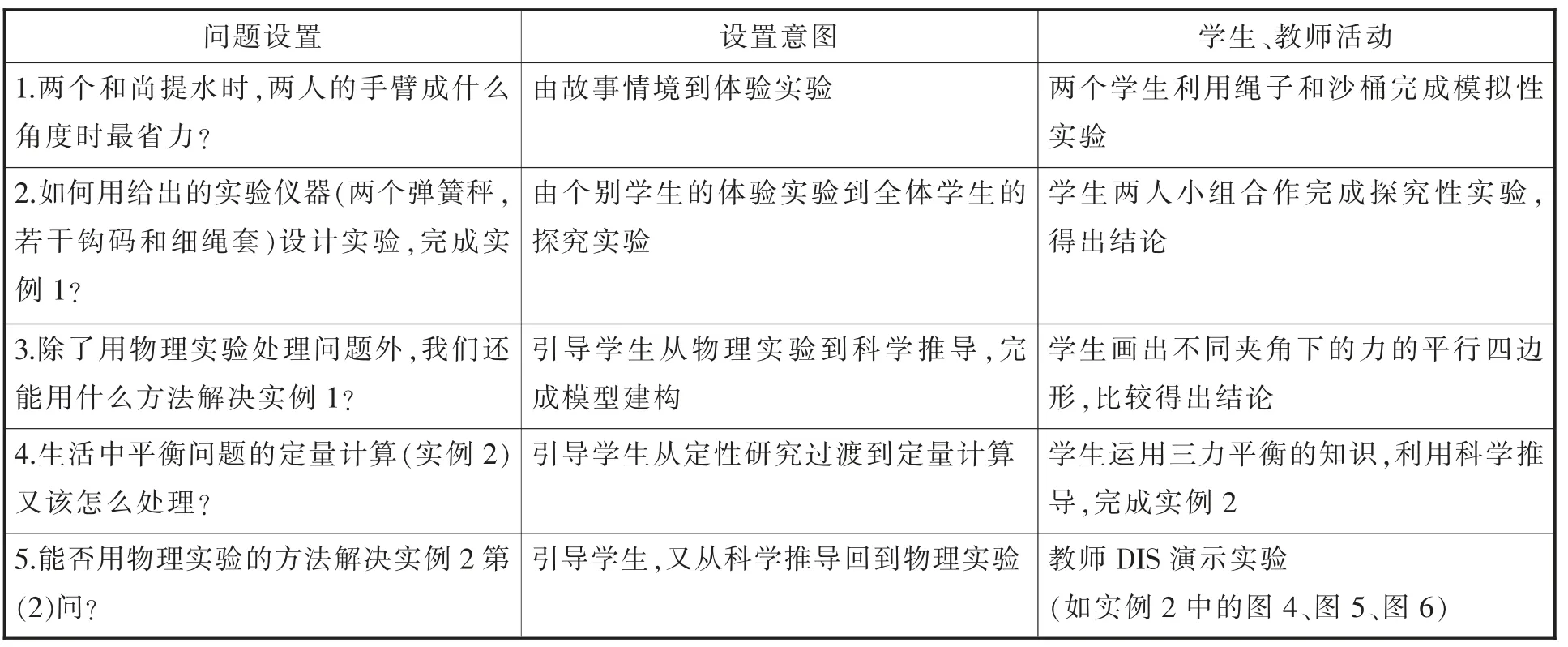

表1 問題設置、設置意圖與課堂活動

在引導學生完成實例1、實例2 的過程中,讓學生從生活場景上升到物理模型,鍛煉了他們的模型建構能力。通過解決“除了用物理實驗處理問題外,我們還能用什么方法解決實例1”和“能否用物理實驗的方法解決實例2 第(2)問”問題,培養他們質疑創新的能力;從利用物理實驗到科學推導方法的應用,讓他們再次體會研究物理問題的科學方法。從實例1 中傳統實驗儀器的利用,到實例2 中用力傳感器的DIS 實驗的演示,讓學生對比感受實驗科技手段的進步與發展,提升他們的科學責任感。

實例1一個人用雙手抓住單杠把自己吊起來,靜止在空中,如圖2 所示,在下列四種情況下,對稱的兩臂用力最小的是()

圖2 實例1 情境示意圖

A.當他兩臂豎直平行時

B.當他兩臂成60°夾角時

C.當他兩臂成90°夾角時

D.當他兩臂成120°夾角時

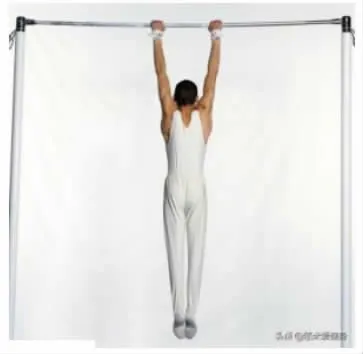

實例2如圖3 所示,相距4 米的兩根晾衣桿上拴著一根5 米長的輕質不可伸長的晾衣繩,將衣架掛在繩上晾曬衣物,衣架掛鉤可視為光滑,懸掛點分別為a,b 點,衣服重5 N(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

圖3 實例2 情境示意圖

(1)求:衣服靜止時,兩邊繩子的拉力各為多大?

(2)分析:懸點a 不動,只把懸點b 上下平移,繩子上的拉力如何變化?

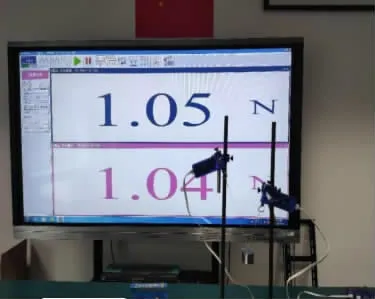

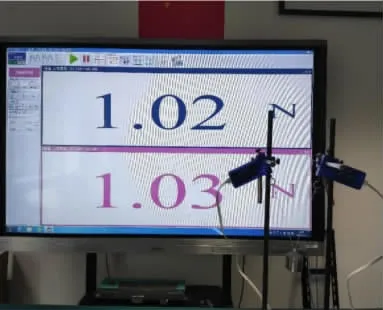

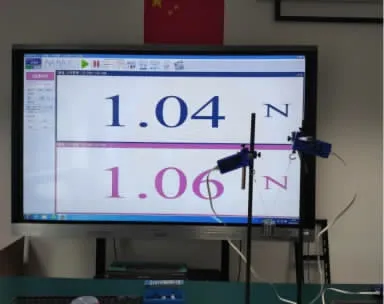

用物理實驗的方法解決實例2 第(2)問,用力傳感器進行DIS 實驗演示(圖4、圖5、圖6)。

圖4 DIS 演示實驗1

圖5 DIS 演示實驗2

圖6 DIS 演示實驗3

1.3 “展與評”環節,以活動探究推動學生的合作與交流

學科核心素養中“科學探究”和“科學態度與責任”主要是指學生在解決問題得出結論之后能夠作出解釋,并對此進行交流反思的能力,并在此過程中形成嚴謹的科學態度和社會責任感等。

在對知識進行應用設計時,核心任務是:用一把有刻度的直尺,一個已知重量的可懸掛的物體,設計一個實驗,并粗略測出一根棉線所能承受的最大拉力。

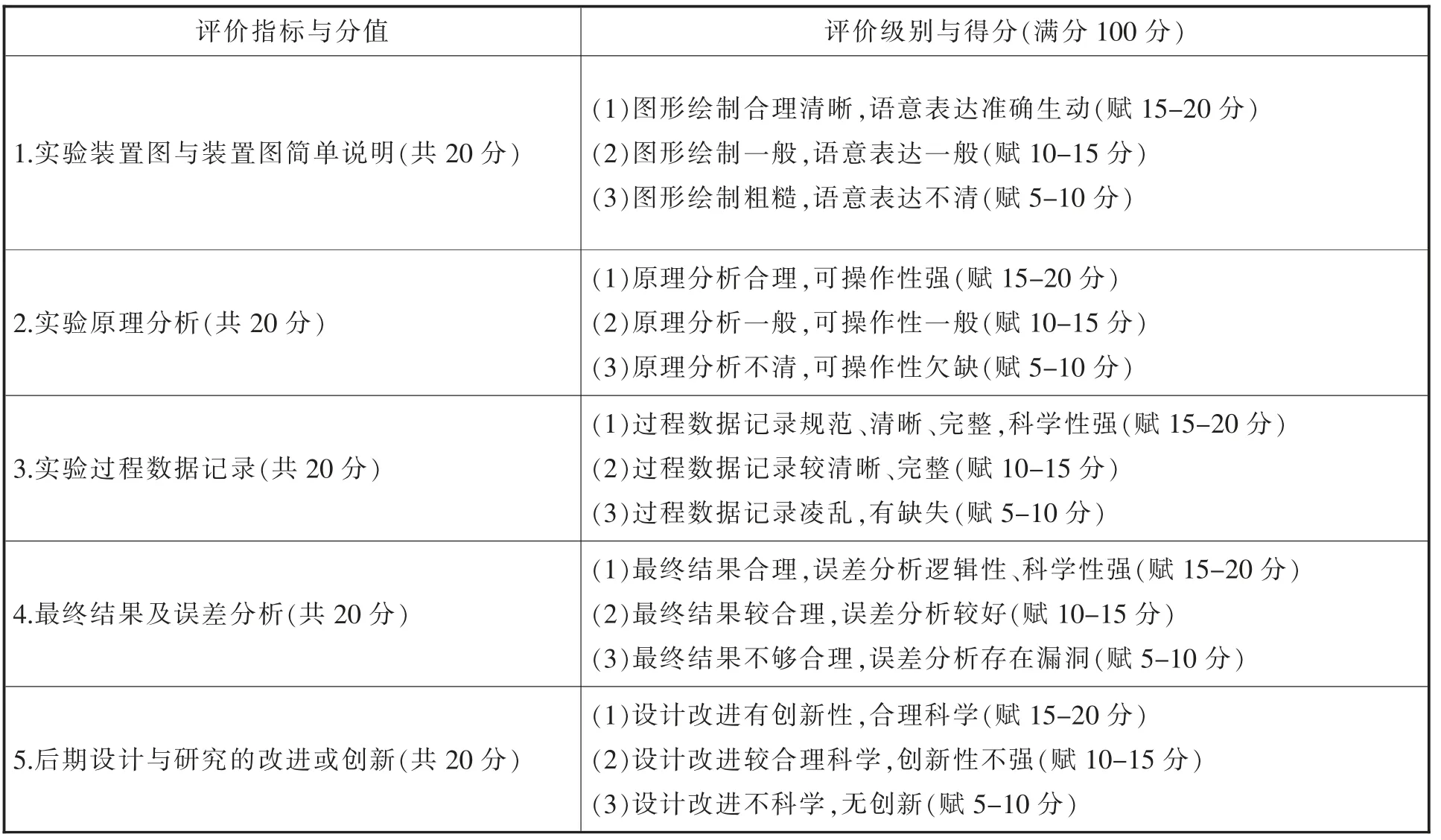

要求:以小組為單位進行設計和展示,其他小組根據評價量規(表2)進行打分。

表2 評價量規

建構主義學習理論認為,“協作”與“會話”是學習環境中的屬性之一。學生是教學的中心,課堂不僅作為授課的場所,也是學生學習交流的重要場所。“展與評”環節就為學生搭建了這樣一個平臺。在活動探究中,小組成員相互協助,出謀劃策,合理分工,把對平衡知識的理解和應用相結合,通過設計及完成實驗過程,滲透了科學態度與責任素養,實現了“用中學”“做中學”。展示環節鍛煉了他們的自我表達能力,評價量規讓他們有規則可依循,使評價客觀公正,幫助他們更好地達成學習目標。評價環節讓他們從其他同學的評價中更好地完善自己,實現高效且和諧的課堂。

2 結 語

沒有十全十美的教學,只有不斷完善和優化的教學,在實踐教學中,如何依據教材和學情,針對不同的課堂內容和要求,合理設計教學目標,根據不同課型需要,靈活運用不同的教學模式,以相對應的教學環節支撐,圍繞不變的教學中心——學生,運用不同的教學策略和教學手段,以期達成促進學生核心素養培育、發展和提高的目的。