危機管理聯合分級轉運護理模式在胸痛患者院前急救中的應用研究

何怡妮,黃迎春,譚路英

(韶關市第一人民醫院急診科,廣東 韶關 521000)

自發性氣胸、急性冠狀動脈疾病及肺栓塞等嚴重疾病都會出現胸痛的臨床癥狀表現,因此必須加強對胸痛癥狀的重視,醫院急診科也應該優化資源配置,盡可能縮短胸痛患者等待救治的時間,從而保證患者的救治成功率[1-2]。危機管理是近年來應用于醫院風險管理的一種有效方式,可以分為4 個步驟,具體為縮減、反應、預備、恢復[3]。分級轉運則是建立在快速評估和風險預警基礎上的轉運模式,通過科學、準確評估患者病情,采取與患者病情緊急程度相適應的調配方案,從而減少轉運延誤[4]。本文探究了危機管理聯合分級轉運護理模式在胸痛患者院前急救中的應用效果,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以2020 年1 月—2020 年12 月我院實行危機管理聯合分級轉運護理模式前收治的40 例胸痛患者為對照組,以2021 年1 月—2021 年12 月我院實行危機管理聯合分級轉運護理模式后收治的40 例胸痛患者為研究組。對照組:男26 例,女14 例;年齡范圍47 ~81 歲,平均年齡為(68.83±2.76)歲;疾病類型:非心源性胸痛、不穩定性心絞痛、主動脈夾層、ST 段和非ST 段抬高型心肌梗死、肺動脈栓塞、其他疾病分別有6 例、10 例、3 例、10 例、6 例、5 例。研究組:男25 例,女15 例;年齡范圍45 ~82 歲,平均年齡為(68.79±2.81)歲;疾病類型:非心源性胸痛、不穩定性心絞痛、主動脈夾層、ST 段和非ST段抬高型心肌梗死、肺動脈栓塞、其他疾病分別有6例、10 例、2 例、12 例、8 例、2 例。兩組性別比例、疾病類型、平均年齡等基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05),且本研究已得到醫院倫理委員會批準。納入標準:(1)非創傷所致胸痛;(2)具備正常的認知能力和溝通能力,可良好地配合研究;(3)自愿簽署知情同意書。排除標準:(1)其他疾病引起的或因創傷導致的胸痛;(2)肝腎功能、免疫功能、心肺功能等出現障礙或異常;(3)胸痛復發再次就診;(4)精神狀態異常或存在其他不能正常配合研究的情況。

1.2 方法

1.2.1 對照組 對照組采取傳統院前轉運模式,由當班出診護士攜帶所有院前所需的急救器械和藥物,進行院前處置,給予患者體格檢查、心電監護、詢問病史、建立靜脈通路等常規處理。

1.2.2 研究組 研究組采取危機管理聯合分級轉運護理模式,其中危機管理措施如下:第一,組建院前急救管理小組,組長為院前急救主任,組員為參與院前急救過程的醫務工作人員,定期討論院前急救中可能存在的各種危險因素并對成員專業水平進行定期考核;第二,強化醫務人員危機意識,定期開展座談會討論急救過程中發現的意外案例,提高醫務人員對意外事件原因、后果的掌握程度,提高醫務人員操作的規范性;第三,制定危機管理計劃,在院前急救的危機管理工作中預防重于處理,應在危機發生前找出潛在危機并制定相應的防范對策,以減少院前急救中意外事件的發生;第四,加強醫患、護患溝通,通過加強與患者及其家屬的溝通充分了解患者情況,減少或消除由溝通不足引起的管理危機;第五,危機出現后的改正,危機出現后所有從事院前急救的醫務人員必須提高對該類危機的重視,分析總結導致該危機出現的因素并進行改正[5]。分級轉運措施如下:入院后采用改良早期預警評分(MEWS)分析并評估患者病情情況,病情嚴重程度由高到低分為Ⅰ~Ⅳ四級[6]。Ⅰ級患者入院后實行0 min 等待,立即將其轉運至紅區(搶救監護區);Ⅱ級患者入院后將其轉運至紅區,10 min內進行優先救治;Ⅲ級患者入院后30 min 內轉運至黃區(密切觀察區),由醫生根據就診順序進行診治,若患者病情加重需轉運至紅區;Ⅳ級患者入院后轉運至綠區(診療區),按照正常就診程序接受診療[7]。

1.3 觀察指標

1.3.1 各節點搶救時間 比較兩組院前- 院內交接時間、標本采集完成時間、護理評估完成時間、急診室停留時間及首次接受治療時間。

1.3.2 轉運情況 比較兩組轉運設備與用品、護理評估、轉運后交接、溝通和銜接的執行效率。

1.3.3 滿意度評分 通過本院自制滿意度調查表了解患者對轉運工作的滿意度,問卷包括護理操作技能、醫護配合、反應能力、急救知識掌握四個方面,每項評分在0 ~25 分之間,分數越高說明患者越滿意。共發放問卷80 張,有效問卷回收率為100%,問卷信度系數(Cronbach' s α)值為0.823。

1.4 統計學分析

本研究的數據分析采用SPSS 26.0 進行,安全轉運率、轉運不良事件發生率等計數資料以[n(%)] 表示,采用χ2 檢驗比較;各節點搶救時間、滿意度評分等正態分布的計量資料以(±s>)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗比較,統計結果以P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

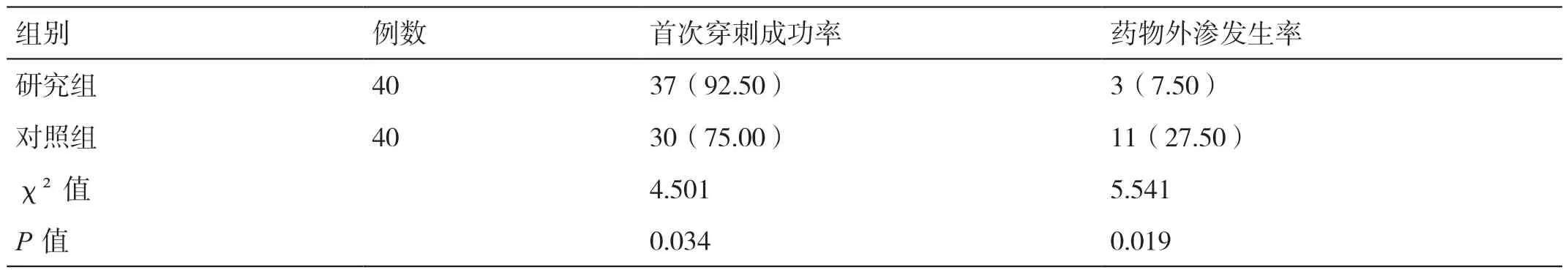

2.1 兩組靜脈通道建立情況的比較

研究組首次穿刺成功率為92.50%(37/40),明顯高于對照組的75.00%(30/40);研究組藥物外滲發生率為7.50%(3/40),明顯低于對照組的27.50%(11/40);組間差異顯著,有統計學意義(χ2=4.501、5.541,P=0.034、0.019),具體見表1。

表1 兩組靜脈通道建立情況的比較[例(%)]

2.2 兩組各節點搶救時間的比較

研究組院前- 院內交接時間、標本采集完成時間、護理評估完成時間、急診室停留時間及首次接受治療時間均明顯短于對照組(t=6.141、10.176、4.978、7.644、9.423,P=0.000),具體見表2。

表2 兩組各節點搶救時間的比較(± s>)

表2 兩組各節點搶救時間的比較(± s>)

首次接受治療時間(min)研究組 40 66.32±13.49 7.29±2.11 2.09±0.38 20.41±4.87 24.02±3.42對照組 40 85.60±14.57 12.88±2.76 2.71±0.69 28.95±5.12 32.56±4.60 t 值 6.141 10.176 4.978 7.644 9.423 P 值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000組別 例數 院前-院內交接時間(s)標本采集完成時間(min)護理評估完成時間(min)急診室停留時間(min)

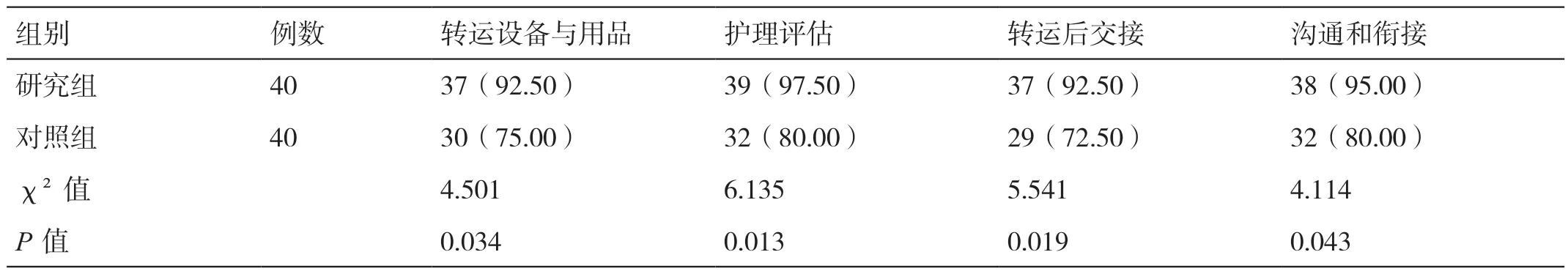

2.3 兩組轉運情況的比較

研究組轉運設備與用品、護理評估、轉運后交接、溝通和銜接的執行率均明顯高于對照組(χ2=4.501、6.135、5.541、4.114,P=0.034、0.013、0.019、0.043),具體見表3。

表3 兩組轉運情況的比較[例(%)]

2.4 兩組患者滿意度評分的比較

研究組對醫護人員護理操作技能、醫護配合、反應能力、急救知識掌握的滿意度評分均明顯高于對照組(t=5.084、5.212、8.118、7.624,P=0.000), 具體見表4。

表4 兩組患者滿意度評分的比較(分,± s> )

表4 兩組患者滿意度評分的比較(分,± s> )

組別 例數 護理操作技能 醫護配合 反應能力 急救知識掌握研究組 40 21.29±3.48 21.13±2.66 22.34±3.64 20.59±2.43對照組 40 17.49±3.20 17.82±3.01 16.50±2.73 16.22±2.69 t 值 5.084 5.212 8.118 7.624 P 值 0.000 0.000 0.000 0.000

3 討論

胸痛是很多嚴重疾病都會出現的一種臨床癥狀,例如急性心肌梗死、氣胸、主動脈夾層、肺栓塞等,因此對于出現胸痛癥狀的患者應給予足夠的重視[8]。臨床隨訪研究顯示,心肌梗死等心血管疾病是導致急性胸痛的主要原因,安全高效的院前急救措施對于提高患者疾病的早期診斷準確率、緩解患者早期心肌缺血癥狀以及改善患者凝血功能和冠狀動脈血流灌注等均具有促進作用,從而可改善患者后續住院期間的治療和預后效果。但在以往的院前急救中,主要是對患者進行基本生命體征的支持,很少進行疾病的初步處理,部分患者可出現休克風險上升、心肌梗死面積變大的情況。因此,臨床上需尋找一種更為安全的院前急救方式,保證院前、院內各個急救環節能緊密相連,向患者提供連續、安全、有效的急救處理措施。

基于此,本院在胸痛患者院前急救中應用了危機管理聯合分級轉運護理模式,結果顯示研究組各節點搶救時間明顯短于對照組(P<0.05),分析其原因為:在分級轉運模式下,護理工作人員通過對患者胸痛癥狀、身體狀況的初步評估以及MEWS 表的再次評估,確定患者病情的嚴重程度,并實時將患者信息傳遞到院內,以便院內醫護人員進行相關準備工作,從而有效縮短了急救反應時間,實現了院前、院內急救的高效銜接[9-11]。本研究中,研究組各轉運環節的執行率均明顯高于對照組(P<0.05),說明通過危機管理,醫護人員充分分析了包括靜脈通道的建立和維持在內的所有院前急救工作中可能存在的危險因素,并對上述危險因素采取了針對性的預防措施,從而有效避免了各種轉運不良事件的發生,同時在轉運過程中對患者疾病的早期識別和干預也是患者轉運安全性的重要保證。另外,研究組轉運工作滿意度評分明顯高于對照組(P<0.05),說明危機管理聯合分級轉運護理模式可以通過量化患者病情、準備調配預案、規范急救流程等實現院前、院內急救的有效銜接,保證患者能夠得到連續且安全的急救護理;同時醫護人員的危機意識、急救知識和技能以及工作效率在危機管理聯合分級轉運模式的培訓和實踐下有了大幅度的提高,這兩方面原因共同提高了患者對院前急救工作的滿意度。

綜上所述,在胸痛患者的院前急救中應用危機管理聯合分級轉運護理模式能夠有效減少患者輸液藥物外滲情況,提高首次靜脈穿刺成功率,縮短搶救時間,減少轉運不良事件的出現,提高安全轉運率,從而可提高患者對轉運工作的滿意度。