數據挖掘總結韓祖成治療郁病的用藥規律

惠波波 張曉樂 王 淵 韓祖成 袁 捷 王 翠

(1 陜西中醫藥大學,咸陽,710046; 2 陜西省中醫醫院,西安,710003)

抑郁癥(郁病)是一種以顯著而持久的情緒低落、興趣缺乏、思維及認知功能遲緩為主要臨床特征的疾病,具有高患病率、高致殘率、高自殺率、高復發率的特點,同時也帶來了嚴重的社會經濟負擔[1]。據世界衛生組織最新統計,全世界抑郁患者達3.6億人,預計到2030年抑郁癥在全球疾病總負擔中將升至第1位[2-3]。現代醫學治療抑郁癥主要以藥物治療為主,由于抗抑郁西藥有一定的不良反應、耐藥性和藥物依賴性等缺點影響療效,抑郁癥屬中醫學的“百合病、臟躁、梅核氣、郁證、郁病”等情志病,中醫內科學將其歸屬于“郁證”,臨證時中醫病名常以“郁病”作為統稱,現代醫學病名根據患者的現有情緒及狀態表現過程統稱為“抑郁狀態”。而中醫治療郁病歷史悠久,具有豐富的實踐經驗,能彌補現代醫學治療不足且無不良反應和藥物依賴性,因此中醫藥治療抑郁癥越來越多地被精神醫生及患者認可。

古今醫案云平臺是整理、挖掘、繼承、發揚名老中醫臨床寶貴經驗的很好方法,數據挖掘能夠高效地提取醫家的辨證思路、組方特點、用藥經驗等隱性知識,有利于醫家學術思想的共享與傳播[4]。韓祖成為陜西省第二屆名中醫,一級主任醫師,第六批全國老中醫藥學術經驗繼承指導老師,陜西省中醫醫院腦病醫院院長,博士研究生導師,長安中風剛柔相濟流派第三代傳承人,從事中醫內科腦病的臨床及科研工作近40年,對焦慮、抑郁、失眠等神志病有一套行之有效的方法[5]。在全面繼承其老師李寶華治療郁病經驗基礎上,對中醫神志病方面創新發展并提出了“疏肝健脾、理氣開郁”“寧心安神、清心除煩”的治療大法[6]。因此通過收集韓祖成門診診治郁病的有效原始病例,利用古今醫案云平臺軟件進行數據挖掘,分析處方的內在規律,并結合臨床診治經驗,總結韓祖成對郁病病機的認識,以期為抑郁癥的臨床用藥及新藥研制提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源 選取2019年7月至2020年7月陜西省中醫醫院腦病二科韓祖成主任門診的患者病歷資料。本研究已通過陜西省中醫醫院倫理委員會審查[倫理批件號為:(2019)倫審第(07)號] 。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 參照《中國精神障礙分類與診斷標準》第3版(CCMD-3)[7],出現情緒低落、興趣缺乏、或樂趣喪失等抑郁核心癥狀,合并一些心理癥狀或軀體癥狀,抑郁量表評分符合抑郁癥診斷標準。

1.2.2 中醫診斷標準 參照《中醫內科學》[8]《中醫內科常見病診療指南·中醫病證部分》[9]中有關郁病的診斷標準,具體如下。1)主要癥狀:郁悶不舒,思緒不安,太息,脅肋脹痛,或納差、食少,咽中如有異物梗阻咳吐難出,入睡困難、夢多,焦躁易怒、悲憂欲哭等癥狀;2)次要癥狀:常常伴隨緊張、恐懼、悲觀、憂郁、憤懣等情志異常表現。診斷標準:根據各個系統相關的體格檢查與檢驗可以排除器質性疾病且滿足主要癥狀和次要癥狀均至少包含一項即可診斷。證候診斷標準:1)肝氣郁結證:精神抑郁,情緒不寧,善太息,胸部滿悶,脅肋脹痛,痛無定處,伴脘悶噯氣,不思飲食,大便不調,女子月事不行;舌質淡紅,苔薄膩,脈弦。2)氣郁化火證:急躁易怒,胸悶脅脹,伴口干苦,或頭痛、目赤、耳鳴,或嘈雜吞酸,大便秘結;舌質紅,苔黃,脈弦數。3)痰氣郁結證:精神抑郁,胸部滿悶,脅肋脹滿,伴咽中如有異物梗死,吞之不下,咯之不出;苔白膩,脈弦滑。4)心神失養證:精神恍惚,心神不寧,多疑易驚,伴悲憂善哭,喜怒無常,時時欠伸,或手舞足蹈,喊叫罵詈;舌質淡,脈弦。5)心脾兩虛證:多思善慮,心悸膽怯,伴失眠健忘,頭暈神疲,面色無華,納差;舌質淡,苔薄白,脈細弱。6)心腎陰虛證:虛煩少寐,驚悸,伴健忘,多夢,頭暈耳鳴,五心煩熱,腰膝酸軟,盜汗,口干咽燥,男子遺精,女子月經不調;舌紅,少苔或無苔,脈細數。證候標準包括:主要癥狀、伴隨癥狀至少包含1項結合舌脈符合即可診斷,臨證時由于患者實際情況往往有多種證型同時存在的可能,實際以韓老師辨證結果為主。

1.3 納入與排除標準 病案資料納入標準:1)病例資料完整,病例信息包括姓名、性別、年齡、抑郁時間、伴隨癥狀及中、西醫診斷、用藥處方等;2)第一診斷須符合上述中醫、西醫診斷標準;3)就診時主訴及主要就診目的以抑郁、情緒低落、興趣缺乏為主;4)納入病案有具體的中藥處方;5)就診后有復診,且治療后療效較好服藥后主要癥狀或次要癥狀較就診前有明顯減輕),選取首診病歷。病案資料排除標準:1)合并有心、腦、腎等嚴重原發性疾病者;2)采用中西醫結合,西醫治療為主,中醫輔助治療的處方;3)中醫治療以非中藥處方為主的中成藥治療;4)間斷就診,中間停藥時間超過1個月以上;5)病案患者近1個月內服用西藥治療,或正在進行西藥治療。

1.4 數據錄入與術語規范 從古今醫案云平臺WEB端(以下簡稱“云平臺”)下載Excel模板,雙人分別錄入,錄入后交叉核對,若存在不同則協商解決,以確保數據的準確性。對納入中藥名稱進行規范化處理。參考《中藥學》[10]和《中華人民共和國藥典》[11]對中藥名稱統一規范,如“生龍骨、煅龍骨”統稱為龍骨,“炒梔子、山梔子、焦梔子”統稱為梔子,“麩炒白術、生白術、炒白術”統稱為白術,“炙甘草、甘草片、生甘草”標準化后為“甘草”等。

1.5 數據挖掘 將標準化的數據批量導入分析池,利用軟件中藥物頻次及藥物組合頻次統計、中藥四氣、五味、歸經及功效分析、關聯規則分析以及聚類分析等功能,從多個角度對處方進行全面分析,尋找常用藥物及藥物組合,探索藥物之間隱藏的配伍關系,挖掘核心處方。

1.6 臨證經驗 本研究采用數據挖掘結合臨證經驗,定量、定性分析,通過本次數據挖掘出的結果與韓祖成對郁病的病因病機、立法依據、組方思路、用藥配伍及加減規律的認識進行結合分析。

2 結果

2.1 藥物頻次分析結果 本研究經篩選分析后,共得到有效病案213份,涉及中藥109味,總用藥頻次為4 193次。使用頻次大于150的中藥有10味,按由大到小排列依次為茯苓、甘草、白術、合歡皮、柴胡、當歸、白芍、薄荷、酸棗仁、百合。見圖1。

圖1 中藥頻次-分布情況

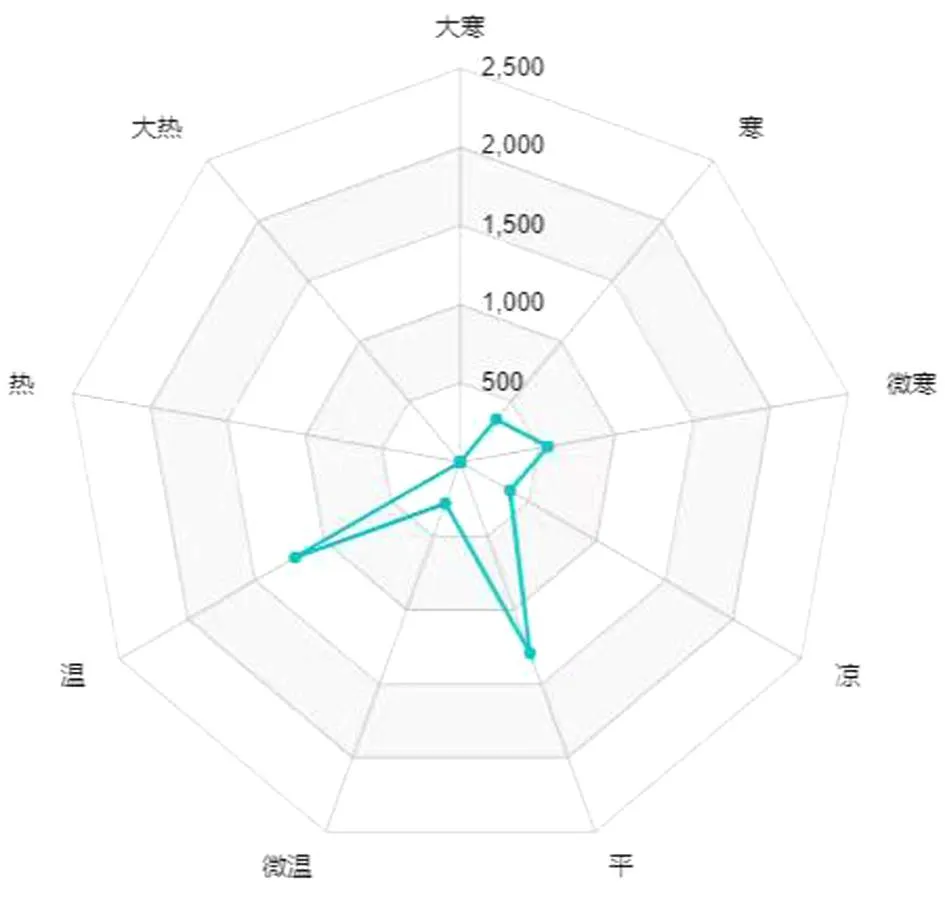

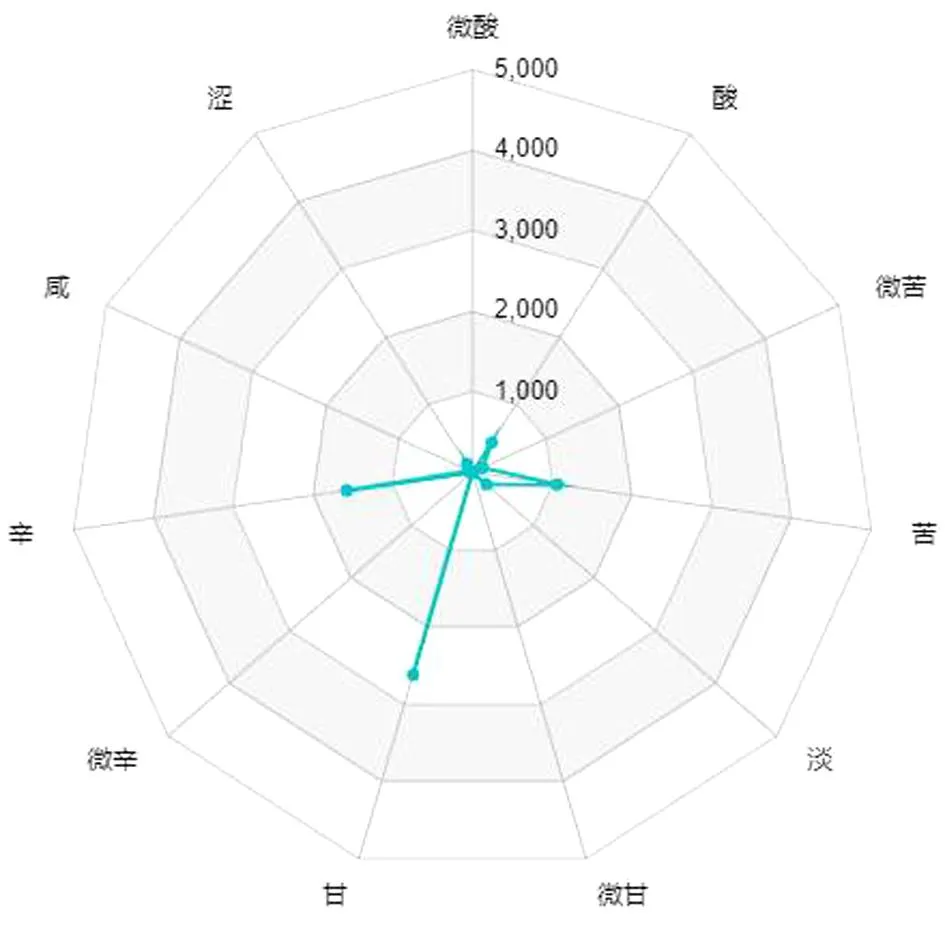

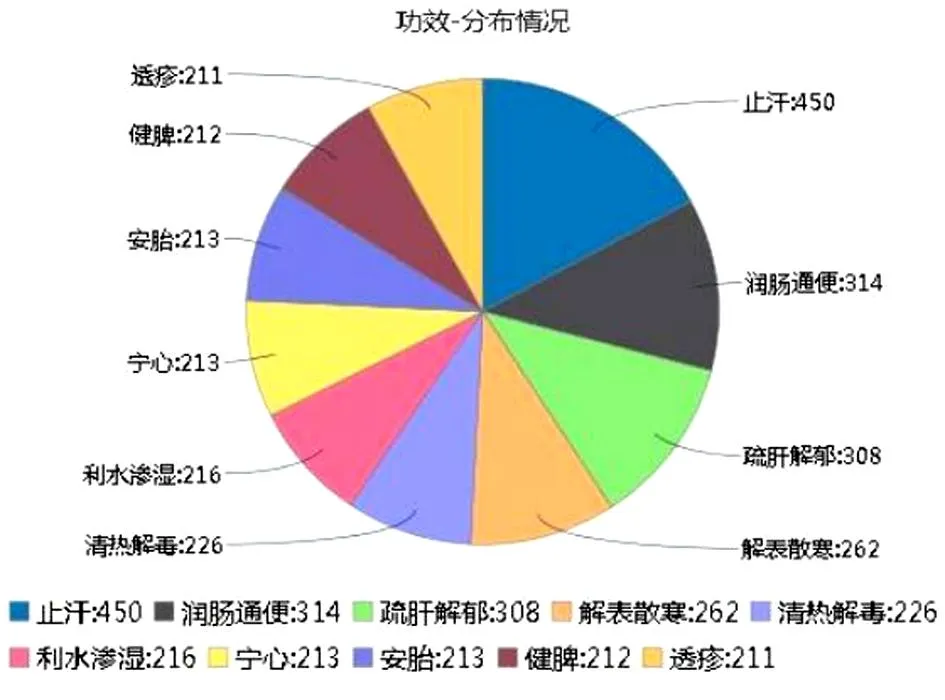

2.2 中藥屬性分析 對本研究的213份病案所涉及的109味中藥進行四氣、五味、歸經、功效統計,其中藥物四氣以溫性(1 493次,占比35.6%)、平性(1 292次,占比30.9%)、寒性(919次,占比21.9%)居多;五味頻次中以甘味最多(2 625次,占比42.1%),辛味(1 577次,占比25.3%)和苦味(1 201次,占比19.2%)次之;歸經頻次中心經(2 036次,占比20.3%)、脾經(1 879次,占比18.8%)、肺經(1 787次,占比17.8%)、肝經(1 778次,占比17.8%)、胃經(1 016次,占比10.2%);藥物功效頻次以止汗為最多(450次,占比17.1%),潤腸通便(314次,占比12.0%)、疏肝解郁(308次,占比11.8%)、解表散寒(262次,占比10.0%)次之。見圖2~5。

圖2 中藥四氣-雷達分布

圖3 中藥五味-雷達分布

圖4 中藥歸經-雷達分布

圖5 中藥功效-分布情況

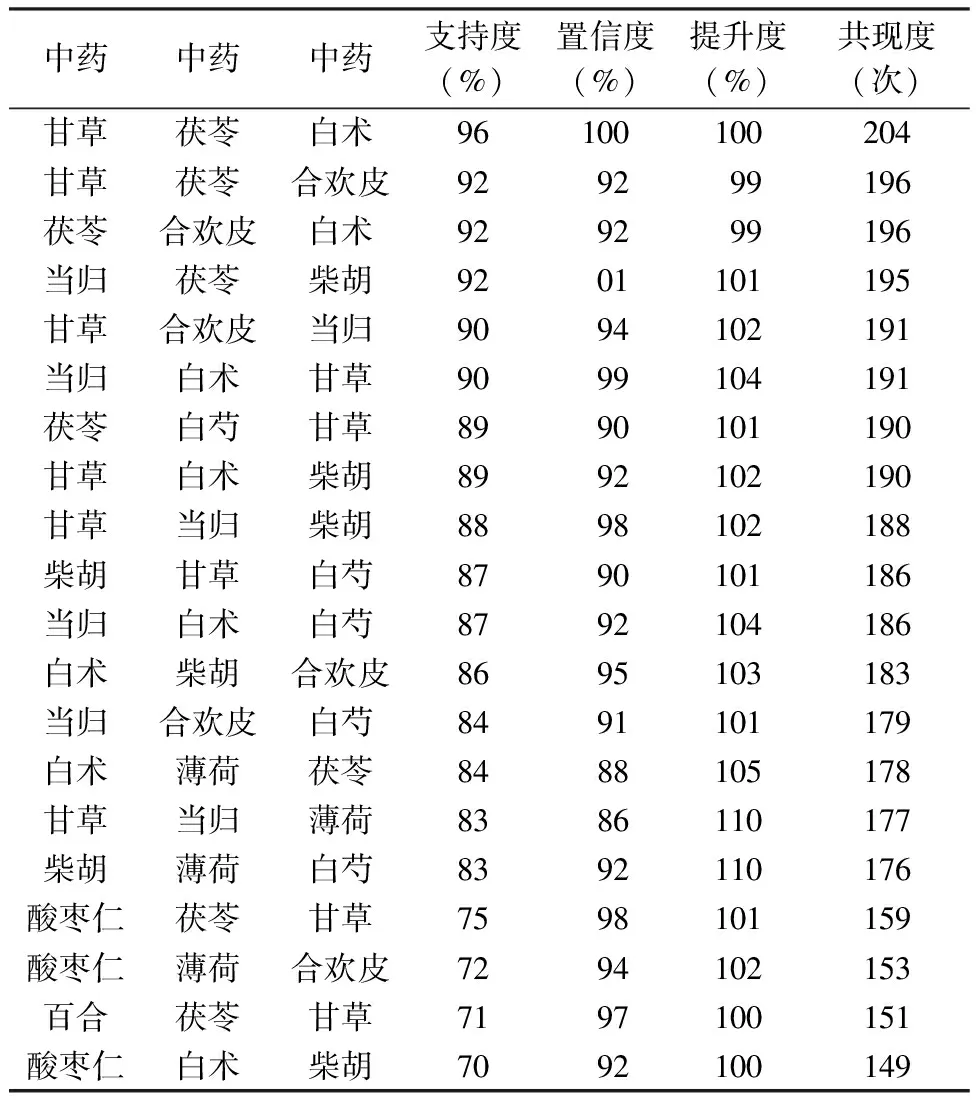

2.3 關聯規則分析 通過云平臺“數據挖掘”模塊進行關聯規則分析,置信度設置為≥80%,支持度設置為≥60%,提升度設置為>99%,并按同現頻次、置信度、支持度、提升度綜合由高到低排列,重要藥物關聯規則按頻次排序為:甘草-茯苓-白術(204次)、甘草-茯苓-合歡皮(196次)、茯苓-合歡皮-白術(196次)、當歸-茯苓-柴胡(195次)、甘草-合歡皮-當歸(191次)等。見表1。

表1 213首處方中同現頻次≥149次的中藥-中藥-中藥關聯分析

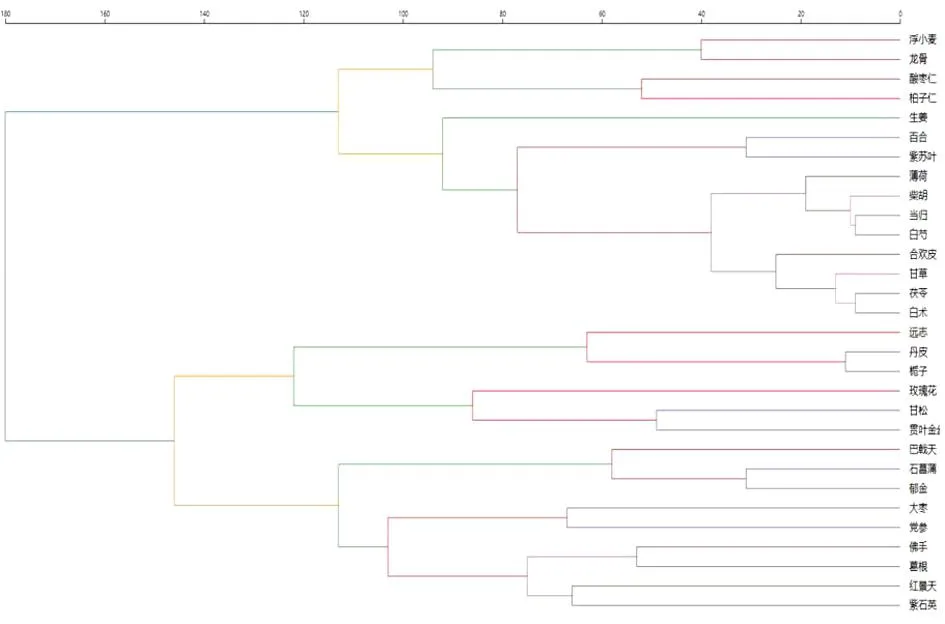

2.4 藥物聚類分析 通過古今醫案云平臺對高頻用藥(使用頻次排前20名)進行聚類分析,聚類方法選擇最長距離法,距離類型選擇絕對值距離,得到4首新方:1)龍骨、浮小麥、酸棗仁、柏子仁;2)生姜、薄荷、百合、紫蘇葉、柴胡、當歸、白芍、合歡皮、甘草、茯苓、白術;3)遠志、牡丹皮、梔子、玫瑰花、甘松、貫葉金絲桃;4)石菖蒲、郁金、大棗、黨參、佛手、葛根、紅景天、紫石英。見圖6。

圖6 中藥聚類分析

3 韓祖成診治郁病辨證經驗及用藥特色

3.1 辨證經驗 韓祖成精研醫理,在總結繼承長安中風剛柔相濟流派第二代傳承人李寶華治療郁病經驗基礎上,并結合多年臨證經驗,認為郁病病因多為肝氣郁結、情志不暢、臟腑氣機郁滯、神明失養,病機為“肝氣郁結,心、脾、腎臟腑功能失調”,而結合現代人生活壓力大、飲食不規律、經常夜不能寐,故易出現肝氣郁結、脾胃虛弱、心血不足3種病理因素交相互結,基于此提出郁病核心病機為“肝郁脾虛、心神失養”,所以治療主要以“疏肝健脾、解郁安神”為治療大法。臨證時,韓老師活用逍遙散,根據臨床癥狀、舌脈、虛實、寒熱(主要看是否有口干、口苦、大便干或稀,怕冷或怕熱等)分陰陽屬性,偏陽盛者以肝郁甚,表現為郁而化熱,情緒煩躁,易怒不安,口干、口苦,大便干,舌質淡苔薄黃,脈弦數,以自擬方“解郁安神方”加減[12],即逍遙散加牡丹皮、梔子、酸棗仁、柏子仁、合歡皮、遠志以解郁安神、疏肝清熱;偏陰盛者則以脾虛癥狀明顯,表現為情緒低落,缺乏興趣,思慮難寐,怕冷,納差,大便不成形,全身乏力,舌質淡,苔薄白,脈弦細,故以自擬方“理氣安神方”[13],即逍遙散去寒涼薄荷加酸棗仁、柏子仁、石菖蒲、郁金、巴戟天、百合、合歡皮、紫蘇葉、甘松等以疏肝健脾、理氣安神。另外根據其他主要臨床表現可將郁病分為:心火亢盛、痰濕蘊脾、脾虛濕盛、心脾兩虛、心腎陰虛等5種證候。對于心火亢盛型,則選其科室協定方“五心寧心湯”加減[14];痰濕蘊脾者予以“二陳湯”為基礎方;脾虛濕盛者,予以參苓白術散加減[15];心脾兩虛證,治以歸脾湯加減;心腎陰虛證,以六味地黃湯加減。

3.2 用藥特色 韓老師治療郁病,善用藥對,且藥性平和中正顧護脾胃,如:柴胡-白芍、白術-茯苓、酸棗仁-柏子仁、百合-紫蘇葉、合歡皮-遠志、當歸-龍眼肉。另一方面韓老師用藥劑量普遍較小(最大劑量不超過20 g),以藥典常規劑量為標準,不用或少用有不良反應的藥物,藥量安全、可靠,且療效較好。韓老師亦常用功效相同的藥相須配伍以加強藥物療效:如龍骨-浮小麥、黨參-白術、黃芪-紅景天、牡丹皮-梔子、山楂-麥芽-神曲、佛手-香櫞、菊花-桑葉、川芎-葛根等。另外韓老師在診治疾病中不忘治未病思想,受《金匱要略》“見肝之病,知肝傳脾,當先實脾……”思想的影響[16],盡管現代大多數醫家均認為郁病病機以“肝郁”為主,以“疏肝”為治療第一大法,但韓老師不拘泥于大眾思想局限,在大量的診治郁病中總結發現,肝郁日久會影響脾土健運,再結合飲食不規律、暴飲暴食、肥甘厚味,脾胃早已受損久矣,因此強調疏肝的同時一定要固護脾胃,故在選方的基礎上往往根據脾胃虛弱情況加入健脾和胃之藥。最后韓老師還經常告誡學生,為醫者一定要做到對藥物的屬性了解清楚,不僅要熟悉藥物的功效、四氣五味、配伍禁忌等,還需掌握藥物的現代藥理學研究,只有把藥物掌握清楚熟悉,臨床診治疾病開方時才能做到“手中有糧,心中不慌”。

4 總結

抑郁癥(郁病)是心境障礙的類型之一,以心境低落、興趣減退或精力疲乏為主要的臨床特點,嚴重影響到患者的學習、工作及其社會功能。抑郁癥作為一種神志病中常見的臨床病癥,其患病率、復發率、致殘率、自殺率呈逐年上升趨勢,已經成為多種疾病的獨立危險因素,同時能夠引起和加重某些慢性疾病,給國家、社會、家庭帶來了嚴重的影響。據衛生統計學分析[17],我國每年因抑郁癥造成的缺勤、醫療開支以及其他費用在494億人民幣左右。再結合我國抑郁癥人數預計9 000萬左右,而此數據仍在逐年上升,無可否認,抑郁癥已成為21世紀困擾人類身心健康的重大精神疾患,已成為常見病、多發病,因此中西醫結合診治抑郁癥將成為時代發展的趨勢和潮流。

韓祖成主任從醫近40載,門診患者量多,年門診量總數接近1萬例,而隨著神志病患者人群基數的增長,其治療郁病的患者人數占四分之一,其臨床效果顯著,而其在繼承長安中風剛柔相濟流派第二代傳承人李寶華的基礎上,發展和創新診治神志病辨證思路,帶領科室團隊又完成了“失眠顆粒(陜藥制備字Z20200063000)[18]、百合郁金丸(陜藥制備字Z20210102000)、寧心除煩丸(陜藥制備字Z20210110000)”等自產制劑的研發及臨床使用,并結合現代人生理體征,總結出“肝郁脾虛、心神失養”為郁病的核心病機,提出以“疏肝健脾、解郁安神”為郁病的主要治法,并且在診治郁病方面有著其獨特的診治經驗和心得體會。

本通過古今醫案云平臺分析韓祖成辨治郁病的用藥經驗,經關聯規則和聚類算法,提煉出治療郁病的常用藥物,并結合韓老師臨床診治郁病經驗及用藥特色,定性和定量的結合,綜合全面地反映了韓祖成治療本病的用藥規律,進一步挖掘其學術思想,為郁病的辨證治療提供參考借鑒。

藥物頻次分析中,使用頻次最高的前10味中藥分別為茯苓、甘草、白術、合歡皮、柴胡、當歸、白芍、薄荷、酸棗仁、百合。其中健脾的藥有(茯苓、甘草、白術),疏肝解郁藥有(柴胡、當歸、白芍、薄荷),養血安神藥有(酸棗仁、百合、合歡皮),充分體現出韓祖成治療郁病的原則為疏肝健脾、解郁安神。從藥物四氣五味分析來看,韓祖成治療郁病的中藥藥性多偏溫平寒,藥味多甘辛苦,藥物歸經有心、脾、肺、肝、胃經,出現頻次最高的藥物為茯苓,其次為甘草、白術、合歡皮、柴胡等。茯苓功效為利水滲濕、健脾、寧心安神[19],而早在《神農本草經》中就提出“茯苓主胸脅逆氣憂恚,驚邪恐悸,……久服安魂養神,不饑延年”,而現代藥理研究也證實茯苓具有鎮靜、安眠之功效[20];郁病屬情志病,病位與肝、脾、心、腎臟腑密切相關,韓老師結合大量臨證經驗及總結,認為“肝郁脾虛”在郁病病機中占據主要地位,故以疏肝健脾為主要治療原則,甘草、白術,為益氣健脾之要藥;合歡皮在《神農本草經》是“安五臟,利心志,令人歡樂無憂”[21],在《本草求真》是“服之臟腑安養,令人歡欣怡悅”。柴胡疏肝解郁,與合歡皮二藥相須為用以增強疏肝解郁之效,健脾藥與疏肝藥的配伍正符合韓老師辨證郁病“肝郁脾虛”病機之特色,另外藥物關聯規則中的“甘草-茯苓-白術”“甘草-茯苓-合歡皮”“茯苓-合歡皮-白術”“當歸-茯苓-柴胡”“甘草-合歡皮-當歸”亦為韓老師治療郁病的重要藥物組成。因此藥物頻次、關聯規則分析均較好地反映了韓祖成治療該病的辨證用藥配伍規律。

結合距離及中藥功效分析,對用藥頻次前20位的藥物進行聚類分析得到4首新方組合,具體如下:龍骨、浮小麥、酸棗仁、柏子仁(新處方1)以安神藥物為主,治療郁病伴虛實膠著且患有失眠者;生姜、百合、紫蘇葉、薄荷、柴胡、當歸、白芍、合歡皮、甘草、茯苓、白術(新處方2)以疏肝健脾為主,治療郁病肝郁脾虛癥狀者;遠志、牡丹皮、梔子、玫瑰花、甘松、貫葉金絲桃(新處方3)以疏肝清熱除煩、理氣開郁安神為主,治療郁病伴肝郁化火、虛煩不寐癥狀者,方中貫葉金絲桃被現代研究證實具有明顯的抗抑郁之功效[22];巴戟天、石菖蒲、郁金、大棗、黨參、佛手、葛根、紅景天、紫石英(新處方4)以溫陽鎮靜、健脾和胃、解郁安神為主,治療郁病伴肝脾不和兼陽虛癥狀者。此外,通過用藥頻次前10位的藥物及聚類分析的核心藥物,大部分為韓老師治療該病的基本方“解郁安神方”,其藥物組成包括:當歸、柴胡、薄荷、茯苓、白芍、白術、甘草、生姜、牡丹皮、梔子、酸棗仁、柏子仁、合歡皮、遠志。聚類分析的結果亦較全面地體現了韓老師辨證治療郁病的組方配伍思路。

韓老師辨證治療郁病,用藥巧妙,制方嚴謹,在重用疏肝解郁的同時不忘健脾和胃,并且結合當今社會人群普遍壓力大,容易失眠,因此處方中時刻兼顧安神之藥,臨床用藥平和且固護脾胃,為臨床診治郁病提供了新的思路。

利益沖突聲明:本文不存在任何利益沖突。