廣東珠海市雞山村鄉土聚落與建筑保護策略研究

宋俊新 SONG Junxin

通過實地調研與文獻考證,梳理珠海市雞山村的歷史沿革與結構布局。關注古村落總體建筑形態,以當地祠堂等為例,歸納建筑結構、功能與裝飾特征,提出保護當地村落文化與傳統建筑的具體策略。

古村落;傳統建筑;保護

1 村落生境

雞山村位于珠海市香洲區唐家灣鎮,是珠海市文化名村。北宋末年建村。明代,唐氏自廣東珠磯巷遷居釜涌境開墾田園。明嘉靖二十七年(1548年),楊氏、唐氏、何氏、吳氏紛紛移置產業于雞山。

雞山村是清華大學第一任校長、美國歸僑唐國安先生的故鄉。清華大學在雞山村設立清華科技園,現有園區企業140余家。僑胞情系家鄉,慷慨捐資興辦雞山學校、雞山村史館、雞山村牌坊,修繕古橋古廟等,為雞山村的學校教育、醫療衛生、文化建設等作出積極貢獻。近年來,雞山村以“基層治理、村容村貌、產業發展、僑鄉特色”為抓手,投入2800萬元建設雞山“一河兩岸”生態走廊,村落容貌煥然一新,達到省級美麗宜居村標準。

2 村莊結構

2.1 村莊布局與環境

雞山村背山面海,村落呈扇形布局,坐南朝北。后山奇異多姿,林木蒼翠。村前環海,村后有鳳凰水庫。

2.2 街巷結構與整體風貌

雞山村舊村存在15條傳統街巷,貫穿于鳳嶺里、鳳山里、鳳陽里、鳳朝里。村內新舊建筑交替,通過建筑錯落圍合形成富有韻味的街巷空間。

3 村落建筑

雞山村現狀建筑以多層為主,東側沿情侶路以商業建筑為主,西側工業廠房與現代民居環舊村而建,呈現新舊交替現象。雞山村傳統建筑數量較少且建筑面積較小,如祠堂類建筑均約140m2。

3.1 祠堂

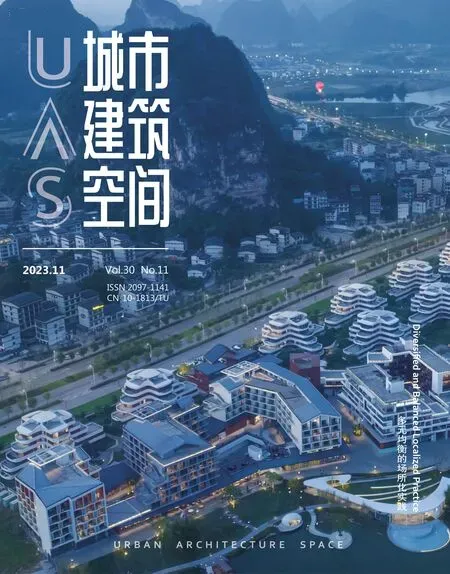

三房祠又名松鶴唐公祠,位于珠海市唐家灣雞山村恩溢小學后,建筑年代不詳。2018年政府出資修繕并作為雞山村史館和非物質文化遺產中秋對歌會傳承基地。三房祠坐西南向東北,兩路兩進兩廊夾一天井,中路三開間,左路與中路由青云巷相連。通面闊約11.42m,通進深約18.92m,總建筑面積約216m2(見圖1)。

1 三房祠立面(圖片來源:作者自攝)

三房祠頭門前有前院,第一進頭門為門堂式,面闊三間,進深9檁,整體木構架為插梁式結構。屋頂為硬山頂,人字形山墻,屋脊為博古正脊,直帶式垂脊在脊端以博古形式收尾,正脊繪有山水、花果等精美圖案。屋面采用灰瓦面。頭門建筑立面采用青磚墻體,墻基、臺階、檐柱均采用花崗巖。頭門因前院鋪地增高已無臺階。頭門有2根前檐檐柱,心間兩側各1根,柱身為方形,四面向外疊加1層。柱礎采用下束腰形式,礎身形似花瓶、四周有棱面,礎座為枕形,刻有淺浮雕。次間檐柱之間為蝦弓梁,梁上置有石金花、石獅子,梁下有石雕雀替。檐下木雕封檐板,刻有纏枝紋。頭門兩側山墻上端存在三段式磚雕墀頭,墀頭頂刻有扇形框,框內刻有橘子,墀頭身為花鳥主題。頭門中墻采用花崗巖門面,門額懸掛“松鶴唐公祠”橫匾,門下無門枕石。頭門四周墻楣處曾有彩繪,現已損壞嚴重(見圖2)。頭門前檐木構梁架采用博古梁架形式,承接3檁,刻有花果主題。頭門后部進深共6檁,室內墻體均為青磚。木構架為沉式瓜柱梁架,檐柱為石柱石礎,檐柱柱礎均為方形下束腰花瓶式,礎身為方形,整體造型簡潔大氣。前檐空間的地面為條石,頭門室內地面為45o斜鋪的紅色方形階磚。

2 三房祠庭院和頭門空間(圖片來源:作者自攝)

第二進為后堂,屋頂為雙坡硬山頂,屋脊為博古正脊,直帶式垂脊博古收尾,素裝飾。有三級階梯,臺階垂帶為流線型。次間與側廊交接處有青磚隔墻,隔墻開拱形門洞。后堂原為13檁,現有人為加固,在原檁條間再增加1根檁,故現有26檁,新檁條置于鋼結構之上。檁木構架為沉式瓜柱梁架。后堂前檐柱為石柱石礎,共2根,造型與前堂后檐檐柱一致。金柱與后檐檐柱均為圓木柱石礎,柱礎造型不一。金柱共4根,柱礎為雙束腰花瓶式柱礎,礎頭為方形薄片狀,礎身為圓鼓形、周邊連珠狀。后檐檐柱為下束腰式柱礎,礎頭為方形薄片狀,礎身為圓形花瓶式,造型簡潔。

側廊連接中路天井與前后堂,墻體材質為青磚,頂部作軒有4檁,地面鋪裝與前后堂一致,較后堂低一級臺階。天井較后堂下沉三級臺階,地面鋪設青條石磚。雞山唐姓與唐家鎮唐姓同宗同族,三房祠是雞山社區目前唯一保存的唐姓祠堂。

3.2 故居

唐國安故居位于唐家灣鎮雞山村中部鳳陽里,由唐國安之父唐濤福所建,青磚土木結構,瓦頂平房,背山向北,面積約40m2。同時建成的還有與該屋相連的唐濤福兄長房屋,兩房建筑風格、布局與室內設計基本相同。1858年,唐國安出生于此。唐國安故居作為唐家灣豐富的歷史文化遺跡之一,具有重要的歷史價值。唐國安曾計劃在故居左側建1間大屋小住,后因各種原因未果。但受當時經濟條件所限,故居規模及質量頗低,1976年重修時,外部裝飾全毀,內部格局亦遭改變,地面、墻體、屋面、門窗均損壞嚴重,破舊不堪,且存在地基沉降,墻體開裂、滲水,承重屋架桁條霉變、開裂、蟲蛀等安全隱患。從整體環境來看,故居是新舊雜陳民宅中最破舊、最低矮的3間連壁老屋中的1間,空間狹促。除主體結構尚存外,故居建筑特色消失殆盡,僅存墻上懸掛的“唐國安故居”陳舊木牌(見圖3)。

3 唐國安故居(圖片來源:作者自攝)

3.3 廟宇

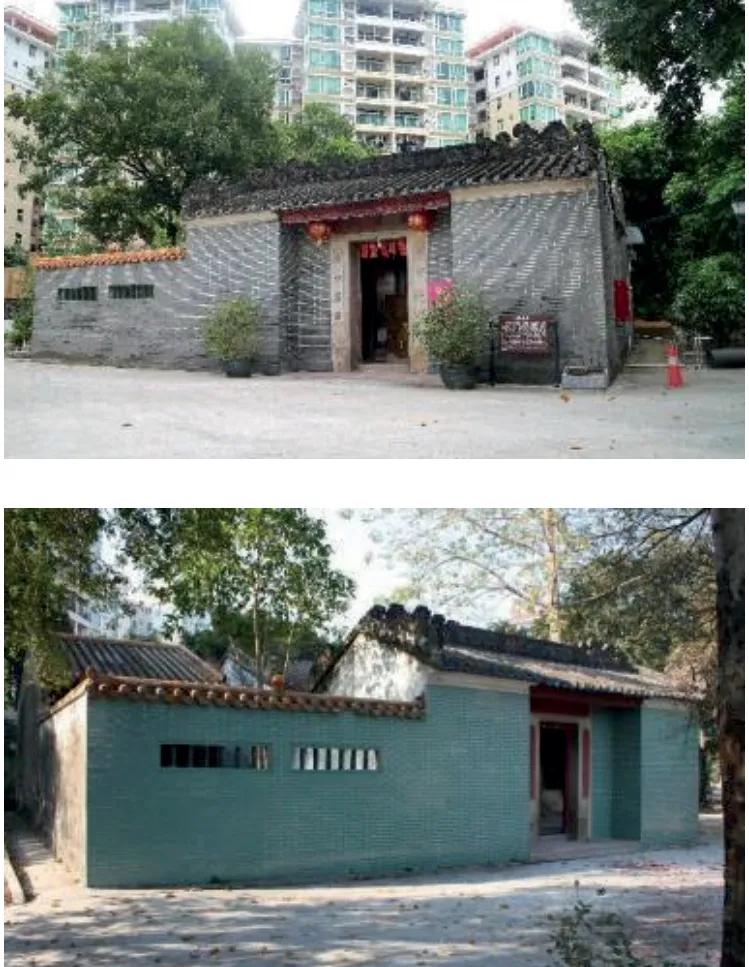

雞山武侯廟位于高新區唐家灣鎮雞山社區東側,是雞山村人的“祖廟”,又稱“南陽古廟”。始建年代不詳,分別于清嘉慶十二年(1807年)、清光緒七年(1881年)重修。廟內前殿附刻碑石2方,廟中供奉諸葛亮、諸葛瞻、諸葛尚祖孫3人神像,廟的右路襯祠供奉孔子神像。該廟于2011年11月被公布為珠海高新區不可移動文物,2012年7月被公布為珠海市不可移動文物。武侯廟坐西南向東北,由中路和右路襯祠組成,總面闊約13.87m,總進深約13.03m,占地面積約180.70m2。中路三間二進夾一天井,第一進頭門為凹肚式,進深7檁,插梁式木構架。屋頂為硬山雙坡頂,正脊和垂脊均為博古脊。

正門采用多塊石材砌成,無門枕石,較為簡樸。外墻原為夯土,重修后表面貼青色瓷磚,模仿青磚效果。頭門梁架為硬山擱檁,脊檁為圓木,其余為方形截面的檁條。頭門有2根花崗石圓形后檐柱,柱礎為圓形鼓狀(見圖4)。

4 雞山武侯廟外立面(圖片來源:作者自攝)

第二進主殿進深13檁,硬山擱檁式木構架。屋頂為雙坡屋頂,正脊和垂脊均為博古脊。位于中間頂部兩側的梁均為方形,金柱之間梁架以整片木板支撐,前檐柱為石柱礎,柱礎為雙束腰,礎身為方形。金柱為木柱石柱礎,柱礎為單束腰,礎身自束腰下為圓形或六角形,礎座為方形,后檐柱與后檐墻結合為木柱石柱礎。右路襯祠原為兩進,第一進已坍塌并改為小庭院,第二進保存較好,硬山雙坡屋面,木構架做法與中路主殿相同(見圖5,6)。

5 雞山武侯廟庭院與主殿(圖片來源:作者自攝)

6 雞山武侯廟右路第二進內部空間(圖片來源:作者自攝)

4 現狀與保護策略

4.1 村落現狀與困境

近年來,在實施移民搬遷工程與城鎮化過程中出現大量棄置的古村落。雞山村占地面積小,經濟落后、資源匱乏,村中大量居民外遷,老齡化現象嚴重。村落正逐步成為棄置型古村落,大量明清古建筑失去文化價值。

雞山村現存古建筑完整性較低,分布較散落,針對性研究較少。保護當地傳統建筑應了解其營造技藝,如雞山村祠堂、廟宇多數屬于嶺南廣府地區的建筑形制,具有鮮明的地域特色,但由于現代工業擠壓傳統工藝生存空間,缺少了解傳統技藝的匠人及工藝傳承發展的土壤。受人口外遷影響,傳統村落的歷史文化傳承受阻。

4.2 村落保護建議

4.2.1 媒體宣傳

通過實地考察可知,雞山村的人文事跡在村中流傳百年,但如今僅老年人了解,年輕人所知甚少,可嘗試借助自媒體(微信公眾平臺、小紅書、新浪微博)等新興網絡形式對村落社會現狀、歷史特性進行針對性宣傳。同時,傳統村史出版物、雞山村村落歷史建筑科普出版物也應一并考慮,既可加大對古建筑的宣傳力度,又提高了居民對村落的認同感,增強保護意識。還可進一步挖掘雞山村“網紅店”,推出相關事跡的電視劇集、紀錄片、漫畫、連環畫等,使其生活化、具體化,在村落品牌方面走出自己的路,避免“千村一面”的困境。

4.2.2 政府對村落建設的支撐

村落建設需系統地協調引導,政府應制定相關法律法規,提供資金、技術支持,進一步完善村落保護工作。如制定非物質文化遺產保護制度,設立專項資金培養村內非物質文化遺產傳承人,提高村民對傳統建筑及建造工藝的重視程度。在雞山村遺存的明清建筑群范圍內設立保護區,規劃建設控制地帶,結合建筑學模擬分析技術對周邊新建建筑進行限高模擬計算,避免村內傳統建筑風貌進一步破壞。

4.2.3 構建地域建筑資料庫

1986年,國務院公布第二批歷史文化名城,我國對城市歷史領域及建筑遺產保護的研究逐漸深入。當前,雞山村非物質文化遺產保護工作較為滯后,如歷史建筑與大木作工藝處于持續衰落狀態,因此,構建地域建筑資料信息庫極其重要,既能保留當地現存建筑樣本和建筑理論知識,又能為今后村落的持續性保護提供理論支持。

4.2.4 木作技藝傳承人培養

傳統建筑的保護離不開木作修繕。當前,雞山村缺少木作匠人,受損古建筑難以修繕。雞山村可從外地引入優秀工匠進行古建筑修繕,同時鼓勵村民學習相關技藝,通過修繕實踐,師帶徒模式,使技藝得以傳承。

4.2.5 歷史文化村鎮的發展

推進歷史文化特色村鎮建設能為村鎮注入新活力,促進傳統建筑的保護修繕。梳理雞山村特色產業鏈,進而推動經濟發展,吸引外來人口,使村落“活起來”。

4.2.6 發展當地特色活動

媽祖誕于宋太祖建隆元年(960年)農歷3月23日。每年此時,為慶祝媽祖誕辰,雞山村老年人協會都將免費為60歲及以上老年人準備齋菜,村里老年人共同參加齋菜制作,歡聚一堂享受美食,并將美味的齋菜派到家家戶戶,寓意將美好的祝福傳遍雞山村,各處其樂融融。此類活動可提升外界對雞山村的關注度,故應推廣此類特色活動,進而實現雞山村的村落保護。