課間十分鐘,應為校園生活適度留白

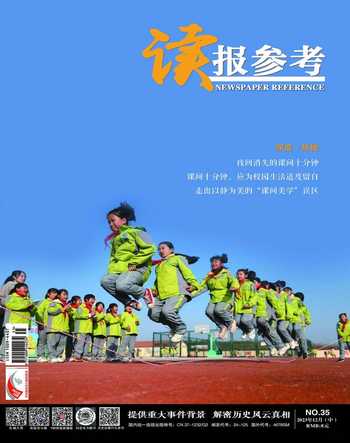

對很多成年人來說,課間十分鐘是一份美好的記憶,或是在教學樓外呼吸新鮮空氣,或是在操場上自由活動,或是和同學說笑聊天……但如此暢快的課間生活,如今卻在不少孩子的生活中消失了。

“玩鬧是孩子的天性,是他們認識世界、探索世界的方式。”中國青少年研究中心少年兒童研究所副教授田宏杰認為,校園生活的適度留白非常重要,在“換換腦子”的背后,課間十分鐘還有著別樣的教育價值:“看似短短十分鐘,卻可以在與伙伴的談天說地中了解世界、社會和他人,激發起好奇心和探索欲望;可以在小伙伴三五成群的‘八卦‘吐槽中形成對事件是非曲直的判斷,建構起社會規則意識;可以在與小伙伴游戲中,感受到默契、聯結、友愛等積極情感,或難過、尷尬、失望、憤怒等消極情感,提高情商和社會交往能力。這些都是單純的知識學習無法實現的。”

“多姿多彩、鬧而不亂”

隨著討論日益熱烈,新疆伊寧、山西太原、廣西南寧、河南鄭州等多地近日分別就課間十分鐘問題作出回應:有的學校召開全體班主任會議,強調課間讓學生在操場上自由活動;有的地方則表示,課間十分鐘時間比較短,學生主要用于喝水、上衛生間、調整狀態,不建議進行跑步等劇烈運動。

記者調查發現,對于這樣的回應,不少受訪教師和家長并不滿意。

“有的班級離操場很遠或所在樓層較高,孩子們可能剛到操場就得回教室。遲到的孩子坐在座位上氣喘吁吁,光是調整就要很久,非常影響下節課的學習狀態。”一位教師認為,與“課間圈養”一樣,上述不考慮實際情況就承諾讓孩子們去操場自由活動,或者委婉表示“現狀不易改變”的態度,同樣是一種粗糙的管理。

天津一位家長向記者講述了其孩子所在學校的做法:在樓道里放了幾個墊子,課間時讓孩子分組去樓道里做仰臥起坐,實現“錯峰有序活動、休息”。“既出教室了,也放松眼睛了,還運動了。可這就是好的課間生活嗎?”沒過幾天,孩子就向他吐槽,“下課了還得體訓,還不如在座位上坐著”。這位家長非常無奈:“看似向前走了一步,‘動起來了,可孩子卻感覺連課間都成了‘被組織的‘機器。”

對此,華東師范大學基礎教育改革與發展研究所終身教育首席專家、教育學部二級教授吳遵民認為,視角的轉換至關重要,“如果從管理本位的角度出發,無論怎么防范都會有風險存在,家長仍然會‘出了事就找學校,學校則干脆‘多一事不如少一事;但從學生成長的角度來看,課間十分鐘是孩子成長的重要組成部分,必須讓孩子有質量地動起來。家校都要意識到,在這個過程中磕碰在所難免,要多一分理解與包容”。

在此基礎上,還需要家校達成共識的是好的課間活動究竟什么樣?“并不是每個課間都把孩子們‘趕到操場上就是最合適的做法。重要的是為孩子創設出多種可能性,供其自由自愿選擇。家校可以結合學校具體的辦學環境等,攜手商討出一份適當的方案。”吳遵民認為,好的課間生活不能只有一種樣子,而應該是多姿多彩、鬧而不亂的,“有幾個基本要素必須考慮到:一是孩子需要離開座位以活動身體,二是需要接觸自然以調節思緒,三是需要自由的同伴交往來學會交流與合作”。

“充滿呼吸感的校園生活”

把課間十分鐘還給孩子,勢在必行。教育部要求學校密切家校社協作,爭取家長理解和社會支持,共同努力保障學生課間正常活動,促進學生健康成長和全面發展。做好“兜底”安全保障的同時,學校也需要積極作為,多動一些腦筋,多用一些巧思,做好學生安全教育,開發優化課間活動空間,提升學生課間生活的質量。

“讓孩子課間‘動起來指的是生命的流動,并非劇烈的運動。如果來不及去操場上活動,那可以在樓梯拐角處放一缸金魚、幾只烏龜,在洗手間的窗臺上放一盆鮮花,或者在走廊的墻壁上經常更新一些互動性的畫作,積極創設探索空間,讓孩子隨處可以感受到生命的靈動。”吳遵民說。

為孩子們編寫課間游戲手冊,打造教室內外的微景觀和活動點,精心選購安全、益智與趣味兼具的玩具,召開班會和學生共同制訂“課間游戲公約”……浙江某小學教師齊傳鵬把課間十分鐘當作一個項目潛心經營,“以疏代堵,以安全有趣的活動代替追逐打鬧,并保證充足的活動時間,對孩子身心成長是有益無害的”。

“一張一弛,充滿了呼吸感的校園生活才能為孩子提供成長的沃土。”吳遵民認為,這一場關于課間十分鐘的討論,或可引發整個校園生活的重構。“幾十年前,上海育才中學段力佩校長就主導過一場‘大小課穿插進行的教學改革:語數英等學科設置為50分鐘的大課,音體美等學科設置為30分鐘的小課,大小課穿插進行,原有的小課間則都延長為15分鐘,這既保證了教學任務的實施,也讓學生愉悅地、有節奏地學習。這種錯落有致的課程安排,未嘗不是一種嘗試的方向。”

(摘自《光明日報》鄧暉)