打卡標志地 見證新氣象

1978年,以黨的十一屆三中全會為標志,中國開啟了改革開放歷史征程。從農村到城市,從試點到推廣,從經濟體制改革到全面深化改革, 45年砥礪奮進,中國人民用雙手書寫了國家和民族發展的壯麗史詩。本期《地名故事》欄目將帶您打卡幾個標志性的改革地,重溫當年激情歲月,感受新征程示范區建設火熱場景。

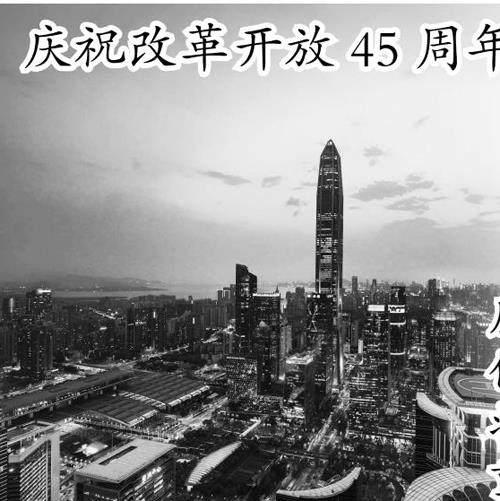

深圳水溝邊集市更繁華

“圳”的繁體字為“甽”,在客家方言中指田間的水溝,“深圳”則因村莊周圍水澤密布,田間有一條深水溝(即深圳河)而得名。

1981年在考古普查中發現的咸頭嶺遺址,證明了早在六七千年前的新石器時代,原始人類就已踏足深圳這片土地。雖然那時還未出現“深圳”一名,但深圳地區已經有了人類活動的遺存。

查閱文獻,康熙版《新安縣志》中記載:“康熙七年,新安沿邊奉設墩臺二十一座……深圳墩臺,一座……”,這是古籍中第一次出現“深圳”這一名稱。

在中國第一歷史檔案館保存的清代宮廷檔案中,有一份清代咸豐年間的奏疏,其仿真件現藏于深圳市檔案館,這份檔案共提及了7次 “深圳墟”。“墟”(集市)是由清政府設立的一個個墩臺發展而來的,其中以深圳墟(今東門老街)尤為繁華。

1911年,隨著廣九鐵路開通,坐落于今東門老街一帶的深圳墟火車站成為連接內陸與香港的交通樞紐。1931年,政府設立了深圳鎮。1949年10月19日,深圳鎮人民政府在東門(深圳墟)成立。1953年,因深圳鎮交通便利、人口興旺,寶安縣政府由南頭遷至深圳鎮(今羅湖區桂園街道蔡屋圍一帶)。1979年3月5日,國務院批復同意將寶安縣改為深圳市。從此以后,深圳市不只是一個新的名稱、新的建制,更是被賦予了中國改革開放“排頭兵”的重任。

浦東:“爛泥渡”上長出摩天樓群

一片“爛泥渡”,能生長什么?

答案是,長出了摩天入云的樓群,刷新了上海的天際線;長出了活力四射的金融中心,刷新了國際金融格局。

浦東大道141號,浦東開發陳列館。一份特殊文件的復制品,引得不少游客駐足。那是1990年黨中央、國務院有關浦東開發開放的正式批復。

曾經,一條黃浦江把上海分隔成兩個世界,浦西是繁華的大都市,浦東是聽取蛙聲一片的鄉下。在中國近現代史上,許多仁人志士對改變浦西、浦東這極不對稱的發展格局,有過設想甚至夢想。1910年晚清小說家陸士愕曾經在小說《新中國》中憧憬100年后在上海浦東“舉辦萬國博覽會” ;1919年孫中山在《建國方略》中對開發浦東也做了宏大構想,提出在浦東建立“世界港”。

由于歷史的原因,在浦東開發開放之前,仁人志士的愿望只能是空想。

浦東開發開放是一項跨時代的國家戰略。浦東開發開放之初,鄧小平同志就要求“抓緊浦東開發,不要動搖,一直到建成”。

“中國芯”“創新藥”“智能造”“藍天夢”“未來車”“數據港”——眼下的浦東,正聚焦這六大“硬核”產業,緊貼未來趨勢,夯實核心競爭能力。2019年8月20日,上海自貿試驗區臨港新片區正式揭牌,更大膽地闖、更大膽地試、更自主地改,打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區。

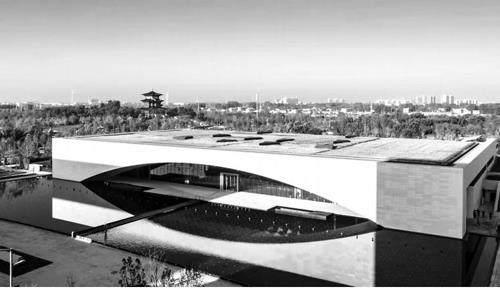

雄安新區:“未來之城”雛形初顯

21世紀的北京,面臨著“大城市病”的種種困擾。最終“雄縣—容城—安新”這一方案脫穎而出。取自“雄縣、安新縣”各一字的雄安新區,位于京津保腹地,各方優勢明顯,是集中承接北京非首都功能疏解的首選之地。

2017年4月雄安新區成立。“高起點規劃、高質量發展”,為建設雄安這座“未來之城”打下堅實基礎,新發展理念這條主線貫穿雄安建設發展的始終。今天,人們看到一個創新發展的雄安——新區規劃建設堅持前瞻性、引領性,地上、地下、云上“三座城”同步推進。在雄安,水、電、氣、暖、網等市政配套基礎設施管線全部集納在地下綜合管廊中,街頭不見井蓋、抬頭沒有電線。從城市治理到生態監測,從社區生活到交通出行,都可以實現數字化管理。

小崗村:“三靠村”成景區

安徽省鳳陽縣小溪河鎮小崗村,地處江淮分水嶺,是淮河岸邊的一個普通村莊,距離縣城30多公里,以丘陵崗地為主,農業生態條件較差。小村莊坐落在中間高四周低的“崗地”上,因此得名小崗。

“大包干”之前,小崗村一直是“吃糧靠返銷、用錢靠救濟、生產靠貸款”的“三靠村”,每年秋收后幾乎家家外出討飯。

窮思變,變則通。

1978年冬夜,小崗人托孤求生、立誓為盟,在一張破損褶皺的薄紙片上,按上18枚鮮紅手印。

“我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如以后能干,每戶保證完成自家的全年上交和公糧,不再向國家伸手要錢要糧。如不成,干部坐牢殺頭也甘心,大家社員也保證把我們的小孩養活到18歲。”在小崗村的大包干紀念館,講解員向觀眾們講述著當年的那段歷史。

如今,這張10多厘米見方的紙片原件,作為改革開放的珍貴物證,靜靜陳列在國家博物館。

包產到戶讓小崗村一年翻身解決了溫飽問題,如平地一聲驚雷,開啟了中國農村改革的大幕,推動了聯產承包責任制在全國農村的推廣,小崗村也成為中國農村改革的主要發源地。

45年的砥礪奮進,小崗村先后榮獲中國美麗休閑鄉村、第八批全國重點文物保護單位、全國鄉村振興示范村和鄉村治理示范村、國家級4A級景區等稱號,成功獲批國家級農業科技園區。

博鰲小鎮變身外交『鰲頭』

1992年以前,博鰲是一個只有1萬多人口、一條街道,連海南本省人都未必知道的瓊海市小鎮。當時,紅火的海南房地產市場吸引電影導演蔣君超和著名電影演員白楊之子蔣曉松來到博鰲。1997年7月,蔣曉松等人在博鰲建成了第一個高爾夫球場,以個人名義請日本前首相細川護熙和澳大利亞前總理霍克作為貴賓為球場開桿。細川護熙和霍克與蔣曉松談起了亞洲金融危機,談起了亞太經合組織、達沃斯世界經濟論壇,談到了創建亞洲論壇的種種設想。蔣曉松想到,博鰲可以借鑒瑞士達沃斯論壇,搞一個博鰲亞洲論壇。這次談話徹底改變了博鰲的命運,點燃了亞洲論壇創建的火種。

最早收錄博鰲名稱的史志資料,是明朝正德六年(1512)的《正德瓊志臺》。博,即多、大;鰲,指傳說中的大龜或大鱉,泛指魚類。博鰲,意即魚類多而碩大。博鰲位于萬泉河的入海口,景色秀美。如今,博鰲從一個默默無聞的小鎮變成了擔當國家外交重要角色的“鰲頭”。(本版稿件綜合《人民日報》《中國檔案》《合肥晚報》、央視新聞等)