年輕人在線組局,夜校開到全國各地

孟佩佩

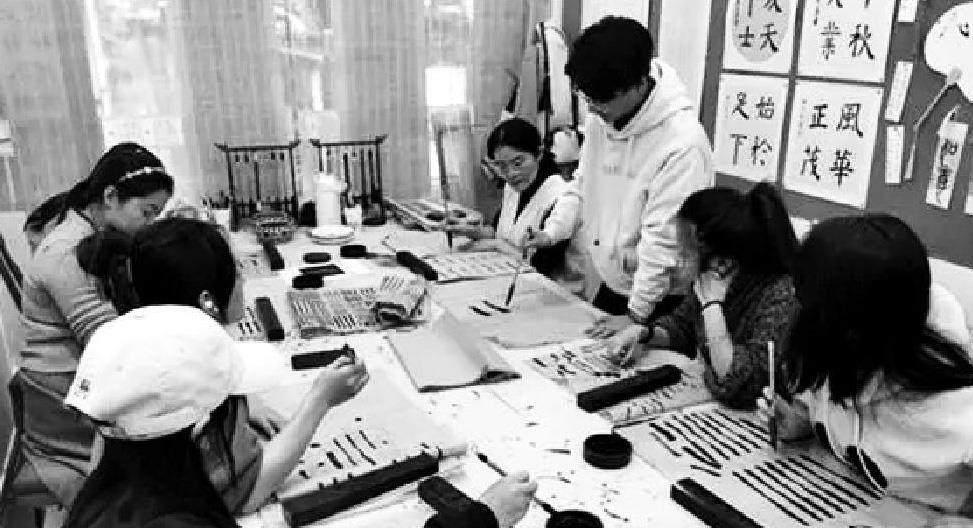

“告訴我你想學(體驗)什么?讓我來搞定!”90后西安小伙崔超波10月底在社交平臺發出第一條關于夜校的帖子時,自己也沒想到短短5天后,他們組織的第一門化妝課就正式開班了。隨后的1個多月里,不斷有年輕人在帖子下“許愿”。架子鼓、爵士舞、書法、烘焙、非遺皮影……課程越開越多。

夜校的這股風吹到了全國各地,會“整活兒”的年輕人開始在線組局,一般500元10-12節課,他們一邊找場地、找教師,一邊招募學員。社交平臺上,“城市名+夜校”模式的新賬號層出不窮。“白天上班,晚上學藝”成了新風尚。

在線組局,熱潮席卷全國

崔超波起初是自己想找一家夜校報名,可他發現那時的西安還沒有夜校。于是,他決定自己開一家夜校,命名為“城市緩沖區”。不斷有當地年輕人通過社交平臺的帖子加入他們的群聊,并快速組成了多個興趣小組,“我想學化妝”“我想學書法”“我想學擊劍”……崔超波笑稱,許多有意向報名的年輕人把群當成了“許愿池”。為了讓課程快速落地,他需要在各個商家、機構之間不斷篩選、洽談。崔超波告訴記者,“報課最多的一名學員把自己每周五天都安排得滿滿當當,還有人在班里找到了上課搭子,約著一起又報名了其他課程”。

夜校籌備時,長沙伢子王京安和朋友們組建了三人小團隊。他告訴記者,起初最難的是,學員想學的課程種類比較多,人群又遍布長沙每個市轄區,“在某一區域開班的話,還可能湊不齊人數”。現在有三四類課開在了公司,其他課程還是與機構合作,“目前開設的10余門課程里,美妝課以前最火,這陣子古琴課卻供不應求,學員要排隊等”。

在廣東順德,梁楚瑜居住的公寓樓里,有不少年輕人開設了不同類型的工作室。夜校火了,她想著,“何不聯合起來,一起加入夜校模式?”于是,她做起了牽頭人,在11月底發出了順德夜校的第一篇招募帖。半個多月,化妝班、烘焙班率先開了起來。梁楚瑜怎么也沒想到,化妝班成了最圈粉的課程,已經開出了兩個班。“班里都是女孩,大家開開心心地交流護膚產品,還會約著在周末一起外出,這成了夜校社交的延伸,也是夜校火起來的原因。”

招募學員,尋找合作機構和老師,根據需要開設課程,各個城市嗅到風口的人開始投入當地夜校的組建中。據記者不完全統計,這類民間自發組織的夜校已經開到了北京、杭州、成都、福州、深圳、南京、長春、蘭州等諸多城市。

期待夜校入局者攜手健康有序發展

夜校成了年輕人追捧的“頂流”,但與此同時,一些大量開班的夜校,課程質量卻出現了良莠不齊的狀況。在北京工作的95后女生王蕓告訴記者,她報名參加一個舞蹈班,“但老師教得一言難盡,幾節課后就不再參與了”。她也把自己的感受分享在了社交平臺,引發許多網友留言。

與此同時,同一城市之間的夜校“競爭”也悄悄開始了。半個多月前,深圳的“深夜識堂”發出公告,“有人拿我們已經談成的課騙學員,大家千萬不要交錢”。這家夜校的負責人董琳無奈地說,“幾乎每天都有人舉報賬號,也有機構直接盜取圖文和課表”。她覺得,“所有新生事物出現時,都會出現魚龍混雜的情況,有些夜校已經運營不善了,早期和我們一起開班的夜校有10余家,現在還能穩定運行的不超過以前的半數”。

崔超波覺得,夜校是不是一陣風,很大程度上取決于做夜校的人是怎樣考慮的,“如果看到流量就往里鉆,不管三七二十一先拉人開課,然后掙點中介費,而不管課程反饋,那么這陣風很快就會過去。對于用戶來說,上過一次當就沒有信任了”“一個人肯定是不成事的,我們可以做一個行業。”董琳牽頭發起了“大灣區夜校聯盟”的群,“大家可以一起去制定相關的規則和玩法,市場非常大,合作才能長久”。

“我們還是期待以夜校的模式做出更多公益內容。”董琳說,接下來,他們更希望關注老年人群體,學員帶著父母來上課,“如果我們還能熬到明年這個時候,或者被更多人看到,我們希望做更多履行社會責任的內容,也希望我們像上海的夜校一樣能夠被官方看到,共同做更多的事情,一起維護行業的健康發展”。(應受訪者要求,董琳、王蕓均為化名)

(摘自《中國青年報》 12.21)