熱處理對杏仁分離蛋白結構及熱穩定性的影響

王彥惠,吳清濁,孫瑜彤,劉星雨,陳振家

山西農業大學食品科學與工程學院(太谷 030800)

杏仁屬薔薇科植物[1],可藥食兩用,富含44%~61%的脂肪、16%~26%的蛋白質、較低含量的碳水化合物[2]及多種礦物元素和維生素[3],具有豐富的營養價值和藥用作用[1-4]。杏仁蛋白富含人體必需的8種氨基酸[5],與總氨基酸的比值(EA/TAA)接近于國際參考模式(FAO/WHO)[4-6],是良好的食用蛋白資源。近年來,隨著現代社會對健康飲食需求的增加,消費者對以“健康、天然、營養”為品類特征的植物蛋白飲品表現出極大興趣。杏仁中含有18%~24%的水溶性蛋白,在植物蛋白飲品方面具有較大的發展空間。

杏仁乳經過熱處理后,蛋白質結構會發生變化,進而影響到其熱穩定性和消化性。Devnani等[7]研究熱處理(45~90 ℃,30 min)對杏仁奶蛋白結構的影響,結果表明,55~75 ℃的中等溫度處理會導致杏仁蛋白發生變性和部分聚集,85~95 ℃的較高溫度則會引起更廣泛的變性和凝膠化,并形成自支撐的弱絮狀顆粒凝膠結構。繼續研究pH和加熱程度對杏仁蛋白結構和性質的影響[8],結果表明在不同pH條件下,加熱處理會使得杏仁蛋白產生不同的微觀結構凝膠強度。

國內關于熱處理對API結構和特性的影響研究鮮有報道。試驗分析不同熱處理對API結構變化和聚集特性規律的影響,以確保高品質杏仁乳的生產。

1 材料與方法

1.1 材料

杏仁(市售)。

1.2 試劑

電泳試劑(AMRESCO分裝);考馬斯亮藍G-250、牛血清蛋白(上海生工生物工程技術服務有限公司);低分子量標準蛋白(上海生物化學研究所)。

1.3 主要儀器與設備

T18-basic高速剪切儀(德國艾卡設備有限公司);FD-1冷凍干燥機(北京博醫康技術公司);YS-04A小型高速粉碎機(北京燕山正德機械設備有限公司);UV-1200紫外可見分光光度計(上海美譜達儀器有限公司);RF5301PC熒光分光光度計(日本島津公司);Cary 60紫外可見分光光度計(美國安捷倫科技公司);ZS90納米激光粒度儀(英國馬爾文帕納科公司)。

1.4 方法

1.4.1 API制備

將新鮮杏仁高速粉碎5 min,料液比1︰5(g/mL)加入石油醚,室溫下攪拌4 h,待石油醚揮發干凈后得脫脂杏仁粉。采用堿提酸沉法制備API,在50 ℃恒溫水浴下調節pH 9.0溶出分離蛋白,取上清液,調節pH 4.5使杏仁蛋白沉淀,中和溶液pH后經真空冷凍干燥得到API[9]。參考GB 5009.5—2016《食品中蛋白質的測定》對API進行測定,杏仁蛋白質含量=總氮含量×5.18,經檢驗,制備的API含量為57.766 9%,符合國標標準[10-11]。

1.4.2 API熱處理

配制3%的API溶液,室溫下攪拌1 h后離心(4 000 r/min、15 min),取上清液完成后續試驗。未經熱處理的作為對照組,試驗組分別放于水浴鍋(65 ℃、30 min,90 ℃、15 min)和油浴鍋(121 ℃、3 min)進行熱處理,將熱處理后的樣品進行離心操作(10 000 r/min、15 min)并進行理化指標的測定。

1.4.3 API溶解度測定

參照Bradford法[12]測定上清液蛋白溶解度。

1.4.4 聚丙烯酰胺(SDS-PAGE)凝膠電泳的測定

參考Laemmli[13]的SDS-PAGE法對API進行分析。取上述不同處理蛋白樣品中的上清液和底部沉淀制備電泳樣品,上清液和沉淀的添加量不超過1 mg/mL(m蛋白︰m電泳液)。制得的濃縮膠濃度5%、分離膠濃度12%、樣品上樣量6 μL。電泳前設置恒壓進行電泳[14-15]。電泳結束后,電泳膠片先固定3 h后用考馬斯亮藍G-250染色2.5 h,過夜脫色后掃描成像,此為非還原SDS-PAGE。還原SDS-PAGE需添加2%β-巰基乙醇做還原處理進行對比[16]。

1.4.5 游離巰基和總巰基測定

游離巰基的測定:定量API加入反應緩沖液A(0.1 mol/L pH 8.0磷酸鈉緩沖液,含1 mmol/L EDTA),室溫下攪拌2 h,10 000×g離心10 min,取5.5 mL上清液加入0.1 mL Ellman’s試劑溶液,混合均勻后室溫避光放置15 min,在波長412 nm下測量吸光度;空白加5.5 mL反應緩沖液A;根據標準曲線換算表面巰基含量。總巰基測定與游離巰基的測定類似,只需將反應緩沖液換為緩沖液B(0.1 mol/L、pH 8.0磷酸鈉緩沖液,含1 mmol/L EDTA,8 mol/L尿素),其他步驟同游離巰基的測定[17]。

1.4.6 熒光光譜分析

對熱處理后的API上清液進行測定。設置熒光光譜激發波長295 nm,發射光譜掃描范圍為300~400 nm,激發狹縫和發射狹縫寬均為3 nm[18]。

1.4.7 紅外光譜分析

參考Qi等[19]的方法,對熱處理離心后的白色沉淀凍干物進行紅外測定。取5 mg凍干樣品與500 mg溴化鉀混合研磨(1︰100),壓片機壓成薄片。設置紅外光譜儀的分辨率4 cm-1,波數范圍400~4 000 cm-1,掃描次數32次。采用Peakfit 4.12(Systat Software,Inc.,San Jose,USA)軟件對酰胺Ⅰ區進行擬合分析,用高斯解卷積方法對峰進行處理并進行2階導數擬合。

1.4.8 粒徑、電位測定

用Zetasizer Nano ZS90 instrument對熱處理離心后的API上清液進行測定[20]。測定前用0.45 μm水系微孔濾膜過濾。

1.4.9 紫外分析

在近紫外光區對熱處理離心后的API上清液進行掃描測試,掃描速度210 nm/min,對吸收曲線求2階倒數,得到相應導數光譜[21]。

1.4.10 數據分析

所有試驗均設3次重復,數據進行均值與方差分析并以平均值±標準差表示。通過單因素方差分析對試驗數據進行差異顯著性分析。所使用的分析軟件為SPSS 18.0,作圖軟件為Origin 8.0。

2 結果與分析

2.1 杏仁分離蛋白溶解度

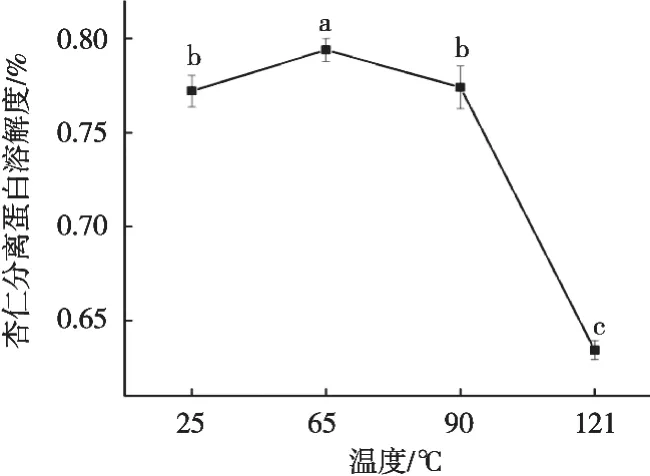

圖1是不同熱處理條件下的API溶解度的變化情況。65 ℃、30 min處理的杏仁蛋白溶解度顯著上升,而121 ℃、6 min處理的蛋白溶解度顯著下降(P<0.05),這是因為加熱溫度超過變性溫度,蛋白發生變性聚集[22],同時蛋白亞基在熱作用下發生解離并選擇性進行疏水締合,導致蛋白聚集沉淀,從而導致溶解度下降[17,23]。

圖1 不同熱處理條件下API溶解度

2.2 SDS-PAGE凝膠電泳分析

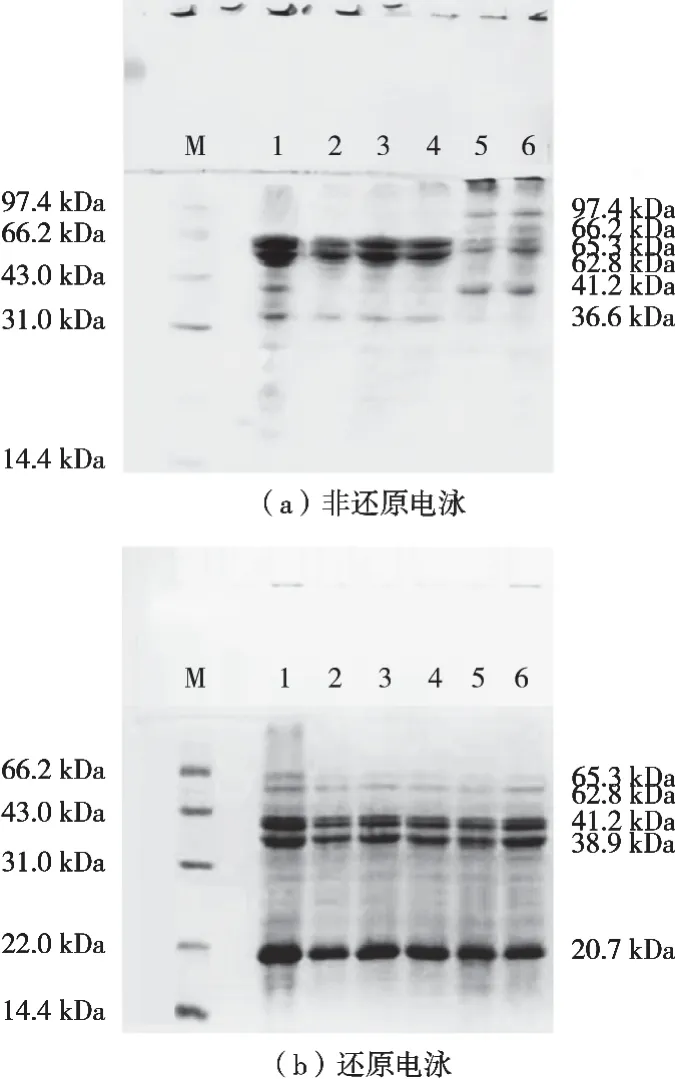

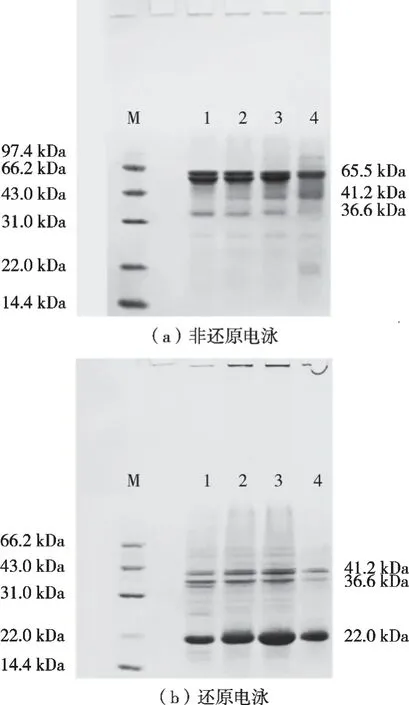

由圖2和圖3可知,熱處理API上清液和沉淀的非還原和還原電泳圖譜有明顯差異,這說明API亞基結構中存在分子間二硫鍵,還原劑β-巰基乙醇的加入致使二硫鍵被打斷進而造成亞基分布的差異。由圖2(a)可知,90 ℃、15 min和121 ℃、3 min處理使得亞基間同時發生解離和締合,其中65.3,62.8和36.6 kDa條帶顏色變淺,部分消失并形成數條新的電泳條帶(97.4,41.2和66.2 kDa)。這說明部分亞基間二硫鍵斷裂的同時又形成新的分子間二硫鍵。由圖2(b)可知,還原電泳條帶基本相似,這說明熱處理雖然改變亞基間二硫鍵的形成方式和模式,但并未改變亞基組成也未造成亞基間的共價結合。圖3(a)則表明雖然熱處理同樣改變聚集并發生沉淀的杏仁蛋白亞基間的二硫鍵作用,但其影響程度小于可溶蛋白,這說明蛋白的聚集沉淀減弱了熱處理效應。對比圖2(b)和圖3(b)可知,熱處理造成API沉淀的亞基組成相似,但亞基比例含量有較大差異且溫度呈正相關。其中,38.9 kDa和41.2 kDa這2個條帶在上清液中較寬且顏色很深,而在圖3(b)中變細,且隨溫度升高逐漸變淺。62.8 kDa和65.3 kDa這2個條帶在121 ℃、3 min時甚至全部消失。這說明API亞基受熱處理的影響不同,相比22 kDa亞基,38.9,41.2,62.8和65.3 kDa在熱處理過程中更易發生聚集沉淀。同時隨溫度上升,所造成亞基參與數量越多且聚集程度越高。

某公路在2002年開始通車,運營了16年,現階段,已經完全進入到大修時期,在這16年期間,該公路總共經歷數次保小修與中修,路面狀況比較差,使得養護維修難度不斷增強,再加上該公路路面寬度大,養護過程之中,需要耗費許多人力與物力。為了保證該公路大中修工程養護效率得到全面提升,養護單位需要仔細分析公路路面基礎信息數據,并且結合公路施工技術指標,包括公路路面結構特性與以往的養護情況等,對需要養護的路段進行全面勘察,結合公路大中修養護管理單位提供的意見,了解公路養護需求,組織專業的養護人員實施養護。

圖2 不同熱處理條件下上清液API非還原(N)和還原(R)SDS-PAGE

圖3 不同熱處理條件下沉淀API非還原(N)和還原(R)SDS-PAGE

2.3 總巰基和游離巰基測定

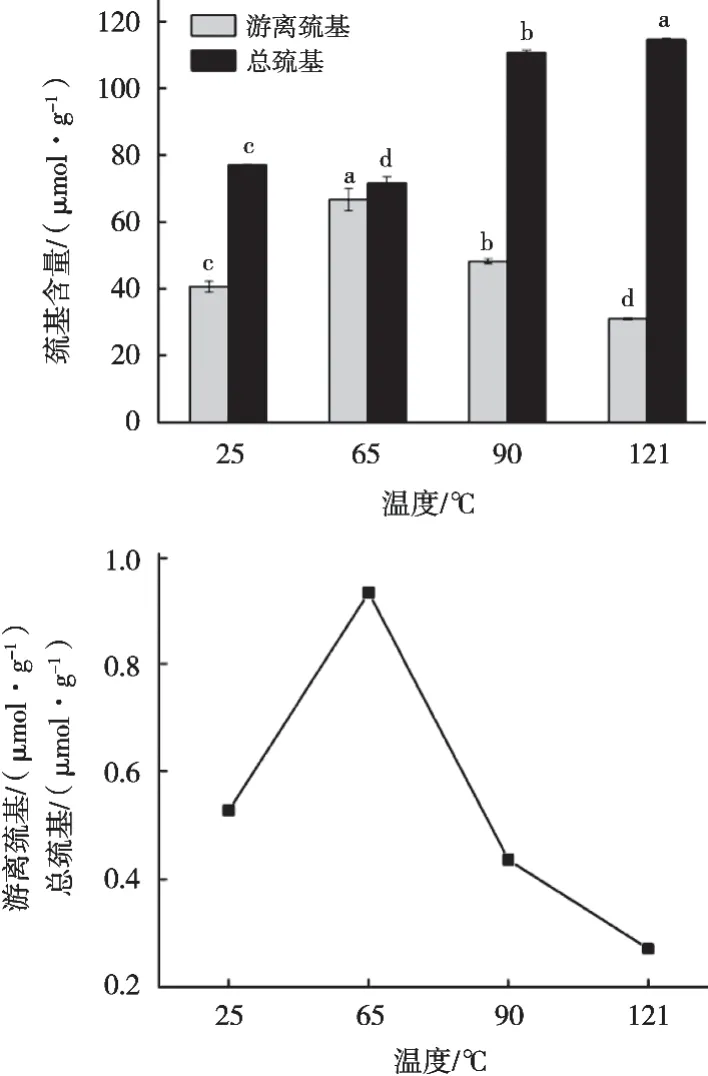

總巰基包括游離巰基和埋藏在蛋白質內部的巰基[24],巰基是形成二硫鍵的官能團,而二硫鍵是維持蛋白質分子三級結構的重要作用力[25]。由圖4可知,65 ℃、30 min處理下API游離巰基含量最高,且隨著熱處理組別溫度的升高,API游離巰基含量顯著下降(P<0.05)。這可能是因為低溫加熱導致原本存在的二硫鍵斷裂或嵌入分子中的巰基被釋放,蛋白質分子發生重鏈解折疊[26-27]。總巰基在65 ℃、30 min處理下含量最低。游離巰基與總巰基的比值能夠反映蛋白質三級結構的解折疊程度,比值越大,蛋白的解折疊程度越強[28-29]。圖4表明65 ℃、30 min處理下,API三級結構的解折疊程度最大,分子舒展。隨著溫度的升高,總巰基含量明顯增加,維系蛋白質亞基間的二硫鍵斷裂,這本應同時增加游離巰基的數量,但變性后的蛋白亞基在疏水作用的推動下發生大量聚集,使得已暴露的游離巰基重新被包埋,API的解折疊程度降低。熱處理導致二硫鍵形成的游離巰基大多會形成新的二硫鍵以推動聚集體的形成[17]。

圖4 不同熱處理條件下API總巰基和游離巰基的含量和比例

2.4 內源性熒光光譜分析

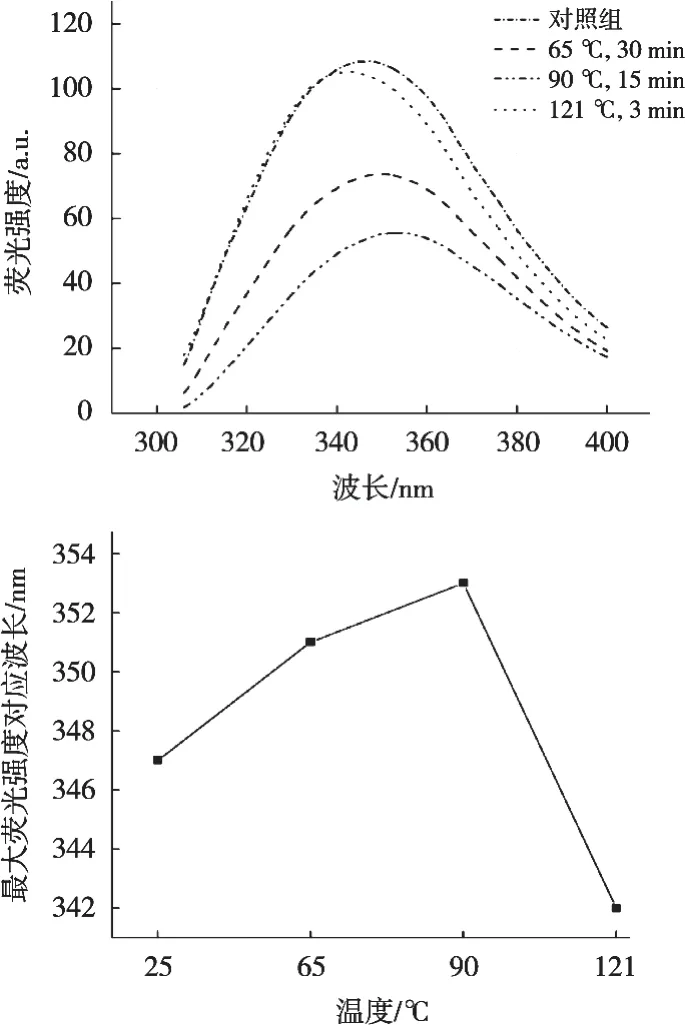

內源性熒光光譜主要用于檢測蛋白質的三級結構變化[30]。由圖5可知,隨著熱處理溫度的升高,API內源性最大熒光峰位從波長347 nm紅移到波長353 nm,這說明65 ℃、15 min和90 ℃、3 min的熱處理導致杏仁蛋白質分子在溶液中的暴露程度增加,芳香殘基從蛋白質內部的疏水環境轉移到分子表面極性較強的環境中[17,31]。121 ℃、3 min時最大熒光峰位藍移,說明API中色氨酸殘基微環境非極性增強[32-33],這可能與高溫熱處理誘導色氨酸殘基通過疏水側鏈的蛋白質聚集有關[34]。

圖5 不同熱處理條件下API的內源熒光發射圖譜

2.5 紅外光譜分析

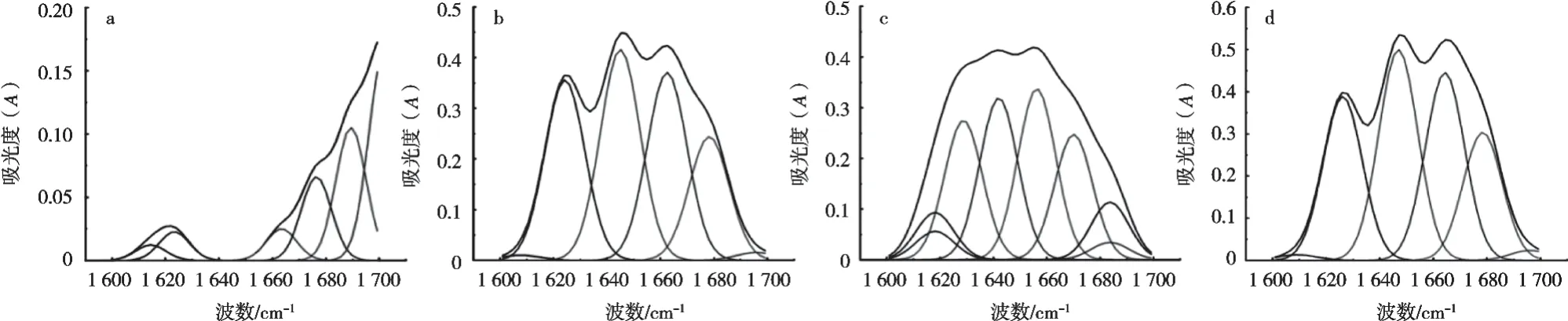

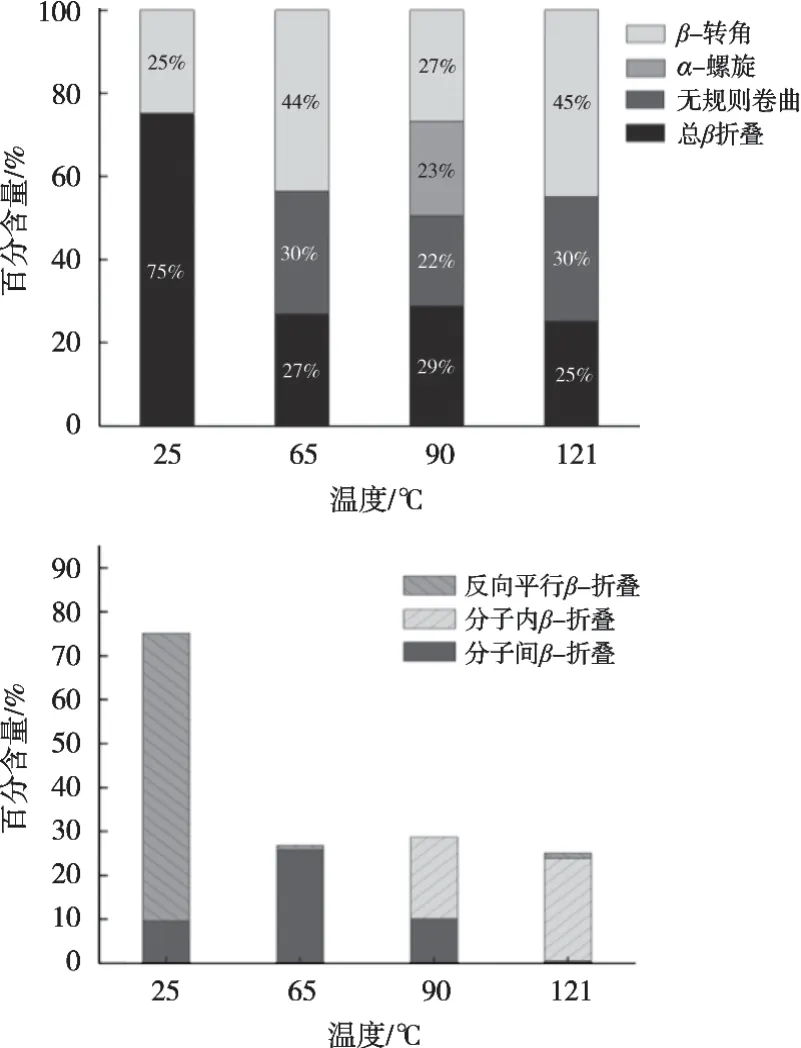

酰胺Ⅰ區常被用于分析蛋白質的二級結構變化。參考Long等[35]的研究方法對酰胺Ⅰ帶進行各峰歸屬,1 600~1 625 cm-1為分子間β-折疊,1 626~1 640 cm-1為分子內β-折疊,1 641~1 650 cm-1為無規則卷曲,1 651~1 660 cm-1為α-螺旋,1 661~1 685 cm-1為β-轉角,1 686~1 700 cm-1為反向平行β-折疊[36-37]。

由圖6可知,不同熱處理條件下蛋白質的吸收光不同,有波數的變化也有波峰的偏移,說明API的二級結構確實發生相應的變化。從圖7可知,PI的二級結構主要為β-折疊和β-轉角。65 ℃、30 min,90 ℃、15 min和121 ℃、3 min的熱處理導致API出現無規則卷曲,這表明熱處理條件下API的二級結構穩定性下降,β-折疊等結構被破壞[38],蛋白質從有序結構向無序轉變[39]。且β-折疊結構變化較為復雜,包括分子內、分子間和方向平行等多種形式。結合圖7可知,對照組中的β-折疊主要以反向平行β-折疊為主。隨著處理組別溫度的升高,反向平行β-折疊顯著減少并轉化為分子間和分子內的平行β-折疊。總之,熱處理使得維持APIβ-折疊結構中氫鍵斷裂,由相對有序的β-折疊結構逐漸轉變為無序的β-轉角和無規則卷曲結構,API變性。

圖6 不同熱處理后API的酰胺I帶曲線擬合圖譜

圖7 不同熱處理后API二級結構的含量變化

2.6 Zeta電位分析

Zeta電位的絕對值大小直接關系靜電排斥相互作用的強弱及溶液中顆粒之間的空間大小[40]。Zeta電位的絕對值越高,溶液體系越均勻穩定[41-42]。絕對值越低則表明懸浮顆粒易于凝結或絮凝[43]。由圖8可知,熱處理條件為90 ℃、30 min和121 ℃、3 min時,Zeta電位絕對值小于30 mV,蛋白表面所帶的同性電荷較少,分子間存在聚集沉淀趨勢[44],這可能是因為熱處理使蛋白質結構發生去折疊,原本暴露在表面的帶電氨基酸隨蛋白質結構的改變而發生內折,表面靜電荷密度減小[45]。

圖8 不同熱處理條件下API電位的變化

2.7 粒徑分析

乳液的穩定性在很大程度上受平均粒徑的影響,通常情況下,乳液粒徑越小越穩定[46]。API粒徑的變化主要是由熱處理導致蛋白質分子內的交聯和聚集引起的[47-48]。由圖9可知,對照組和65 ℃、30 min處理的API只出現有一個波峰,位于100~1 000 nm之間,平均粒徑分別為198.3 nm和183.6 nm。而90 ℃、15 min和121 ℃、3 min處理下API表現出多峰結構且分布范圍變寬,這表明升溫處理導致蛋白質解離破碎成更小的聚集體,且當熱處理條件為121 ℃、3 min時,API的平均粒徑顯著增大至393.0 nm(P<0.05),這是因為新形成的聚集體在熱力學上并不穩定,表面基團在疏水推動力和高溫作用下重聚的可能性增加[24]。

圖9 不同熱處理條件下API粒徑分布和平均粒徑圖

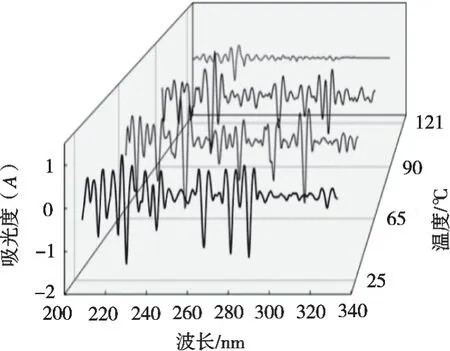

2.8 紫外吸收光譜分析

紫外吸收光譜可以反映蛋白質近紫外區域的三級結構和聚集狀態,用于研究蛋白質構象變化[49]。與25℃對照組相比,65 ℃、30 min和90 ℃、15 min下的表征色氨酸和酪氨酸殘基的紫外吸收峰均發生紅移,這表明疏水區域的芳香族氨基酸發生不同程度的暴露,部分酪氨酸殘基轉移到極性微環境中[50]。由圖10可知,121 ℃、3 min時紫外吸光度基本消失,這可能是因為蛋白質高度折疊變性,生色基團被完全包裹或熱處理導致生色氨基酸基團發生氧化。

圖10 不同熱處理條件下杏仁蛋白的紫外2階導數光譜

3 結論

熱處理對杏仁蛋白的結構及熱穩定性有較大影響。121 ℃、3 min的超高溫熱處理會導致杏仁分離蛋白發生不可逆變性,β-轉角和無規則卷曲含量增加,粒徑變大,溶解度降低。而65 ℃、15 min模擬巴氏加熱的熱處理方式可通過使杏仁分離蛋白三級結構發生一定程度解折疊,從而提高其熱穩定性。雖然不同熱處理方式改變亞基間二硫鍵的形成方式和模式,但實際上并未改變亞基組成也未造成亞基間的共價結合。試驗結果為實踐中生產杏仁蛋白乳制品提供理論基礎。