上覆不規則采空區礦壓規律研究及巷道支護優化

周立超 劉 樂 王清華

(山東安實綠色開采技術發展有限公司,山東 濟南 250031)

某煤礦一水平四采區進入了收尾階段,接替的五采區正在開拓,面臨采掘接續緊張、資源回收難度大等問題。4311 工作面北、南、西三側為斷層,東側為采空區,上覆存在不規則采空區,地質和工程條件的復雜性造成該面回采將面臨礦壓分布復雜、應力集中、支護困難等問題,研究該工作面的礦壓規律和巷道支護優化是非常有必要的[1-2]。

1 工程概況

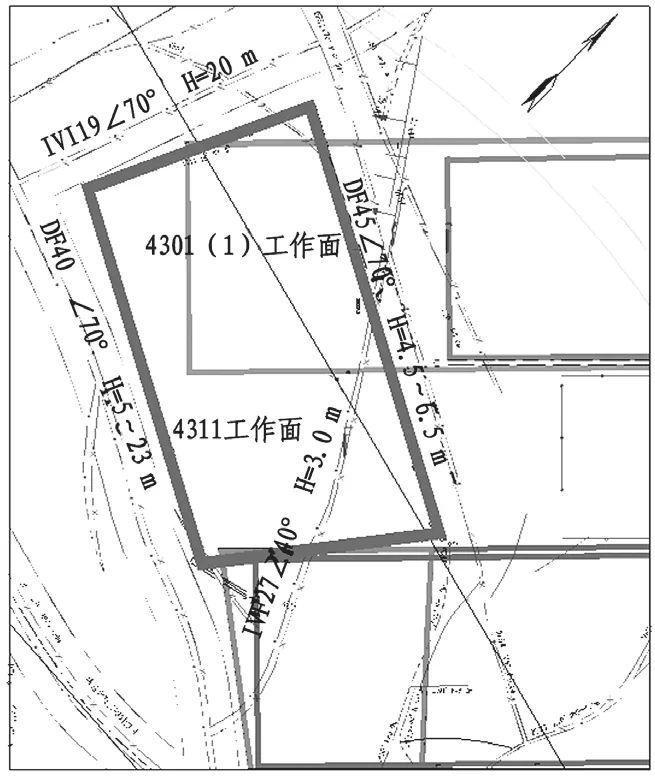

1.1 工作面位置及井上下關系

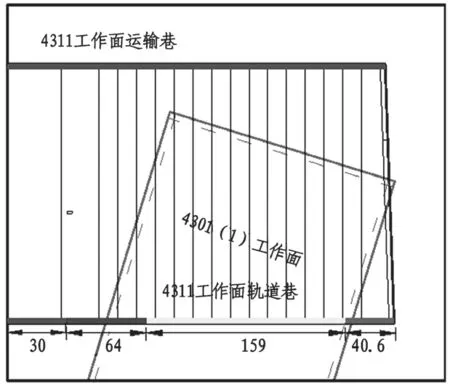

4311 工作面位于四采區西端(圖1),南側為DF40 斷層,北側為DF54 斷層,西側為ⅣF19 斷層,東側為4302 工作面(于2019 年回采完畢)。煤層均厚8.1 m,部分區域已采3.2 m(4301(1)工作面于2011 年回采完畢)。4311 工作面開采3 煤層,綜放工藝,地面標高+34.797 m,埋深430~518 m。工作面地表受附近4301、4302、4303 工作面開采影響,已出現不同程度下沉。補1 孔位于工作面內,封孔質量合格。由于本井田松散層較厚,埋藏較深,地表水體與井下各直接含水層無水力聯系。

圖1 4311 工作面位置圖

1.2 地層

井田位于濟寧煤田含煤帶的南端,屬華北型全隱蔽地層,由老到新發育有奧陶紀馬家溝群,石炭~二疊紀月門溝群本溪組、太原組、山西組,二疊紀石盒子群,侏羅~白堊紀淄博群三臺組及第四系。

1)奧陶紀馬家溝群(O2-3M)

區內有13 個鉆孔揭露,揭露最大厚度為75.08 m,屬八陡組。巖性主要為灰~褐灰色厚層狀石灰巖、白云質灰巖、夾泥灰巖及少量的鈣質泥巖。巖溶較發育,為煤系下伏地層的主要含水層。

2)石炭~二疊紀月門溝群(C2P2Y)

① 本溪組(C2b)

區內共有11 個鉆孔揭露, 地層厚度19.97~37.85 m,平均20.21 m。巖性主要為灰、灰綠、深灰、紫色黏土巖、粉砂巖及鋁鐵質泥巖。底部常為一層灰、紫等雜色鋁鐵質泥巖,相當于G 層鋁土及山西式鐵礦層。為一套海陸交互相沉積,與下伏奧陶系地層假整合接觸。

② 太原組(C2P1t)

區內共有45 個鉆孔揭露, 地層厚度152.63~189.89 m,平均171.91 m。巖性主要由灰、深灰色及灰黑色泥巖、粉砂巖、淺灰色中、細砂巖與薄層石灰巖及煤層組成。富含生物化石,局部具沖蝕現象。含薄煤20 層,其中可采及局部可采3 層,含石灰巖12 層,三、十灰穩定且厚度大,五、六、九灰較穩定。本組以十三灰底與本溪組分界,為本井田主要含煤地層之一,與本溪組連續沉積。

③ 山西組(P1-2s^)

區內共有48 個鉆孔揭露, 地層厚度31.90~74.78 m,平均為59.08 m。巖性主要由淺灰、灰白、灰綠色中、細粒砂巖,深灰、灰色粉砂巖、泥巖及煤層組成。含煤3層,為井田主要的含煤地層。與太原組整合接觸。

3)二疊紀石盒子群(P2-3s^)

揭露最大殘厚158.61 m。巖性主要為黃綠、灰、紫等色泥巖、粉砂巖夾灰綠色砂巖。含B 層鋁土巖,但本區不發育,底部為一層不穩定的厚層狀砂巖與山西組分界。屬溫熱條件下的河湖相沉積。

4)侏羅~白堊紀淄博群三臺組(J3K1s)

區內共有47 個鉆孔揭露,最大殘留厚度341.30 m,揭露平均厚度234.74 m,因后期剝蝕,從西向東漸薄,乃至完全剝蝕。根據物性特征及巖性可分為上、下兩段。

下段:最大殘留厚度為75 m,平均40 m,不穩定,9 線附近最厚。巖性主要為暗紫、紫紅色中、細粒砂巖及礫巖,局部夾泥巖薄層。8 線以北礫巖較發育,一般為10~50.40 m,巖石堅硬。屬干熱條件下洪積、沖積相沉積,相當于區域地層侏羅系的第二段。與下伏地層不整合接觸。

上段:最大殘留厚度283.60 m,平均194.74 m。巖性主要為紫灰、暗紫色常夾灰及灰綠色中、細粒砂巖及礫巖透鏡體,上部含較多粉、細砂巖。砂巖多為泥質膠結,斜交層理發育,屬沖積及湖相沉積。

5)第四系(Q)

區內共有73 個鉆孔揭露, 地層厚度259.63~329.30 m,平均299.69 m。由東向西變厚,根據巖性及物性特征可分為三組四段,為黃褐、灰、灰綠等色黏土、黏土質砂、砂、砂礫層,東北薄,西南厚,屬沖積、洪積及湖相沉積。

下組下段:厚度39.00~97.00 m,平均69.70 m,主要以灰白、灰綠色半固結狀黏土、鈣質黏土、砂質黏土為主,次為灰白、淡綠色的含黏土粉細砂。

下組上段:厚度50.10~102.50 m,平均79.56 m,主要由灰綠、褐黃等色黏土、砂質黏土和淡綠、灰白色的中、細、粗砂及含黏土砂礫組成。其中砂礫類的厚度占55%。

中組:厚度42.30~98.80 m,平均66.26 m,系一套湖相沉積,灰綠、灰白色的黏土、鈣質黏土地層,偶夾黏土質粉、細砂透鏡體。本組最顯著的特征是中、上部有1~3 層碳酸鹽沉積,厚度8.10~58.30 m,平均39.26 m,部分半固結,局部固結,偶有孔洞和裂隙。

上組:厚度72.00~94.10 m,平均84.17 m。地表均為灰褐~褐黃色的黏土、膨脹性和黏性均很強。上部以褐黃色的黏土、砂質黏土為主,夾淡黃、淺灰色的黏土質砂、粉細砂層,以湖相沉積為主,下部以棕黃色砂質黏土為主,次為灰黃色黏土質砂、淺黃色的中、細砂層,屬湖相-河流相沉積。

Gain(上課出勤次數)=I(S1,S2,S3,S4)-E(上課出勤次數)=1·972048-1·479893=0·492155

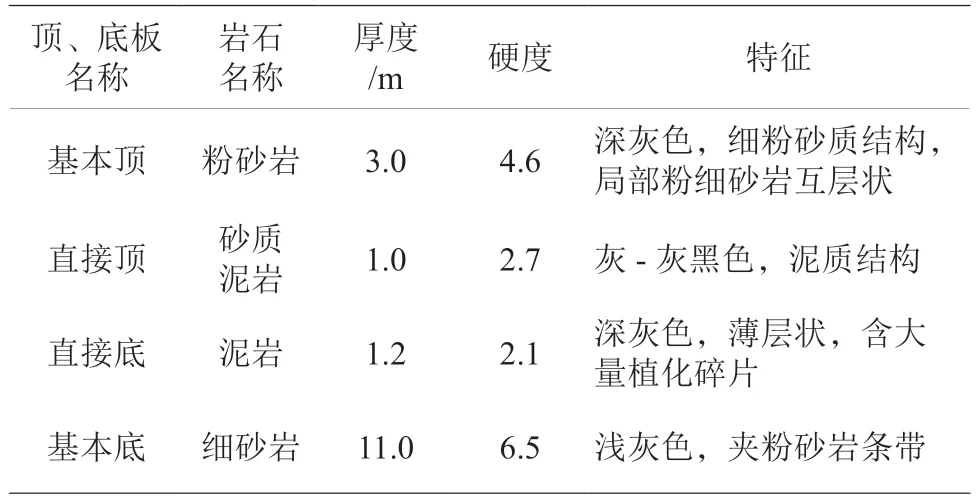

1.3 煤層頂底板情況

直接頂板為灰-灰黑色砂質泥巖,厚約1.0 m;基本頂為深灰色粉砂巖,厚約3.0 m,粉粒結構,水平層理。局部區域上分層開采后,現為再生頂板,頂板膠結不好,巖性比較破碎,為軟巖類頂板。直接底為深灰色泥巖,厚約1.2 m;基本底為淺灰色細砂巖,厚約11.0 m。回采巷道沿煤層底板掘進。頂底板情況詳見表1。

表1 工作面頂、底板情況表

1.4 地質構造

工作面為一向NW 傾斜的單斜構造。根據三維物探及鄰近開采工作面巷道實際揭露情況,工作面掘進期間將揭露斷層3 條,其中DF54 斷層落差4.0~6.3 m,對軌道聯巷掘進有一定影響。DF40、ⅣF19 斷層布置在工作面外已留設斷層煤柱,對掘進影響較小。本工作面地質構造復雜程度中等。工作面內無巖漿巖侵入,無沖刷帶、陷落柱等。

2 工作面礦壓特征分析

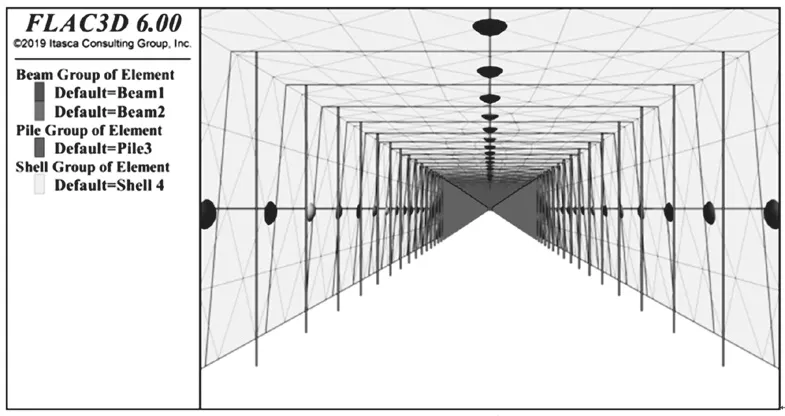

2.1 數值模型的建立

FLAC3D是一種三維快速拉格朗日分析程序,能較好地模擬地質材料在達到強度極限或屈服極限時發生的破壞或塑性流動的力學行為,特別適用于分析漸進破壞和失穩以及模擬大變形。由于無須形成剛度矩陣,因此,基于較小內存空間就能夠求解大范圍的三維問題。基于上述計算功能及材料模型,FLAC3D比較適用于地下開采的分析與設計[3]。

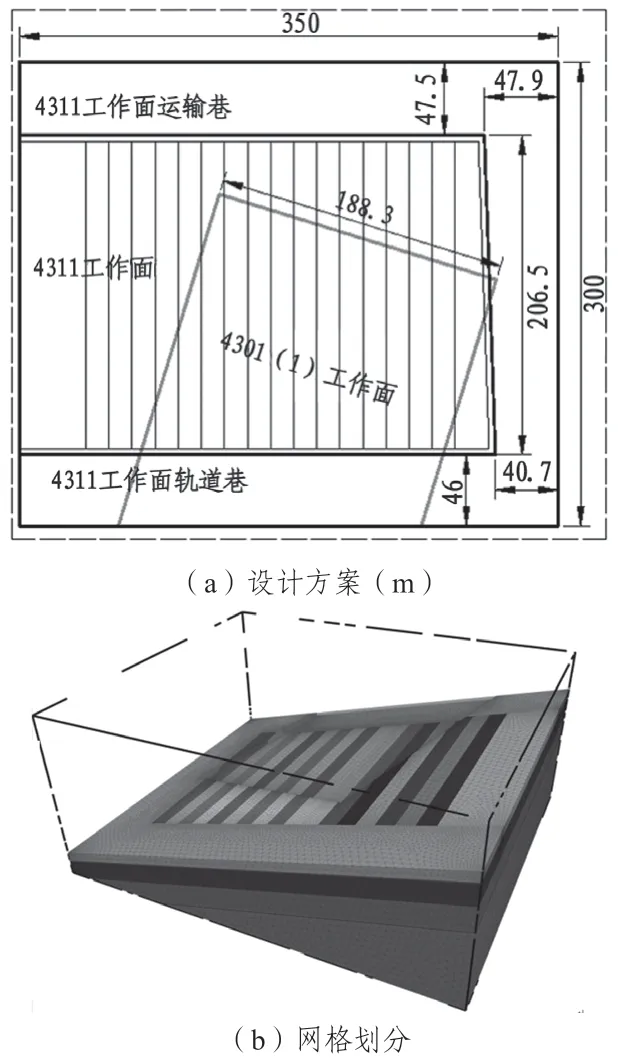

根據地質資料,DF40、DF54 在4311 工作面開采范圍之外且為正斷層,ⅣF27 為已查明的逆斷層,其落差較小。由地質資料初步判定斷層對工作面巷道掘進、回采的影響較小,因此在數值模擬過程中進行簡化,不考慮構造及構造應力對掘進和回采的影響。所建立的數值模型在范圍上包含4311與4301(1)工作面的斜交部分,可以反映4311 工作面主體部分的礦壓分布特征。

模型的建立以煤礦3 煤層為原型,煤層厚度8.1 m,模型沿工作面走向方向寬度300 m,沿傾向寬度350 m,高度為150 m。數值模型見圖2 所示,以4311 工作面走向為X 方向,以工作面傾向為Y方向,以豎直向上為Z 方向。

圖2 數值模型

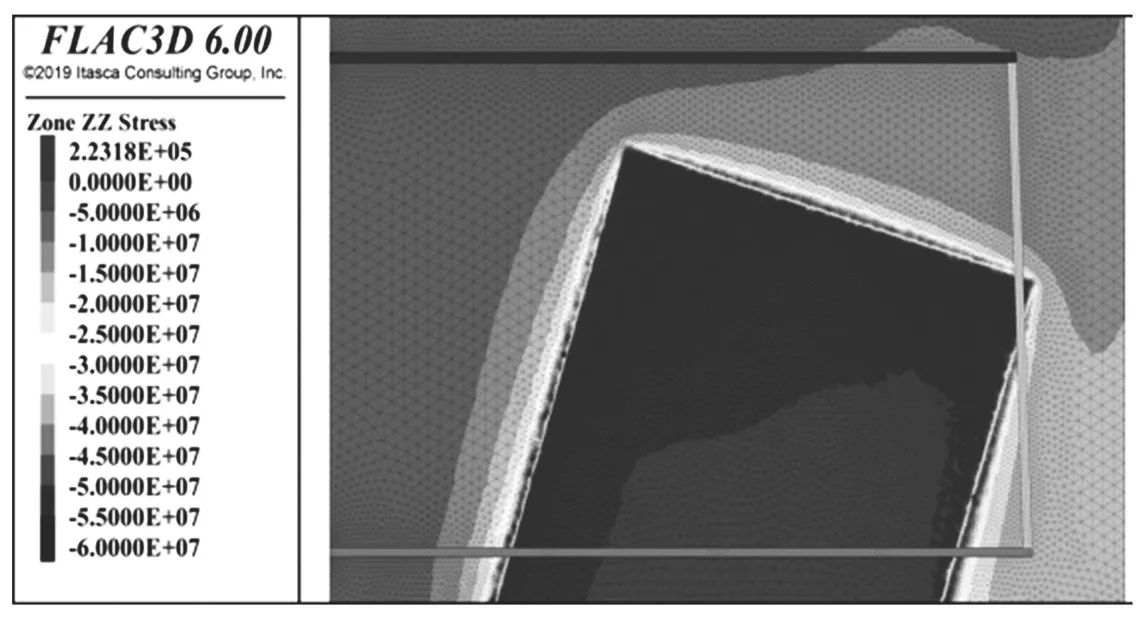

2.2 上覆4301(1)工作面采后礦壓特征

4311 工作面與4301(1)工作面斜交布置,因此4311 工作面回采巷道(4311 工作面軌道巷、4311 工作面運輸巷和4311 工作面開切眼)的穩定性會受到4301(1)采空區邊界支承壓力的影響。4301(1)工作面開采后,沿煤層與直接頂交界面做剖面如圖3,得到工作面采后礦壓分布特征。

圖3 采后礦壓分布

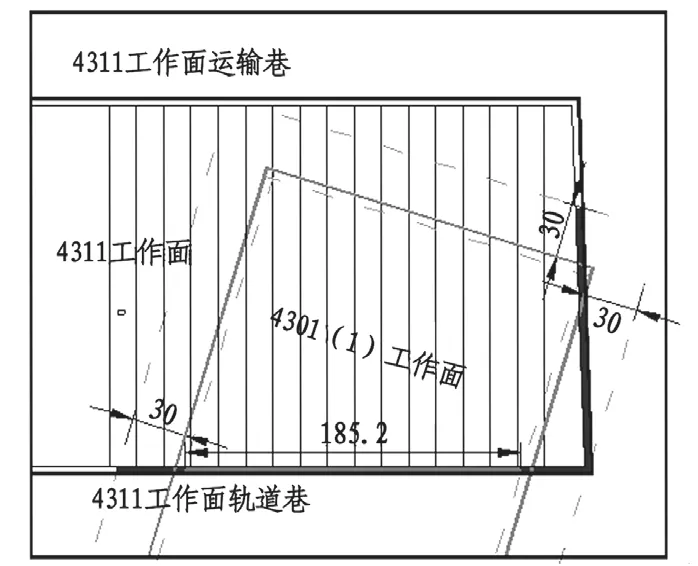

根據圖3,開采范圍內原巖應力水平約12~15 MPa。4301(1)工作面為上分層開采,采后工作面側向支承壓力約25~45 MPa,應力集中系數1.6~3.0。局部范圍內支承壓力超過60 MPa,其解釋為:所采用的數值模擬方法為有限差分法,不能完全實現煤壁的破裂和充分卸壓。模擬過程中煤幫存在應變硬化現象,導致應力集中程度超出現場實際情況。因此,可認為應力值過高地區域已處于峰后卸壓區。另外,4301(1)工作面于2011 年采出,可認為其上覆巖層運動已達到穩定狀態,工作面邊界支承壓力會有所下降。以模擬所得應力值超出20 MPa 的范圍(包含峰后卸壓區)作為開采擾動影響區,根據模擬結果得出擾動區的范圍約30 m。因此,初步建議對距離4301(1)采空區30 m 范圍以內的回采巷道進行加強支護,其范圍用粗實線標注,如圖4。

圖4 巷道加強支護段(m)

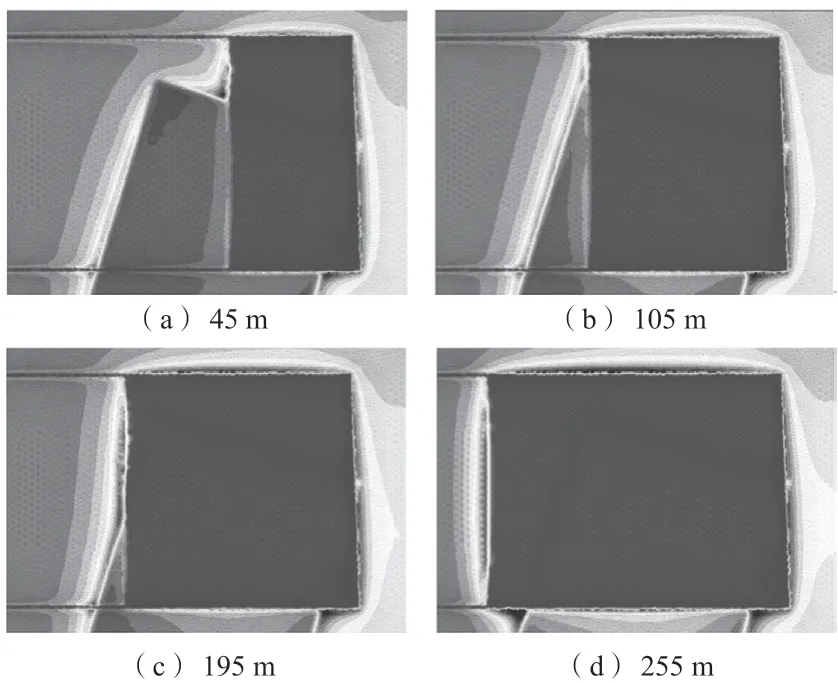

2.3 4311 工作面回采期間礦壓特征

圖5 回采期間垂直應力分布圖

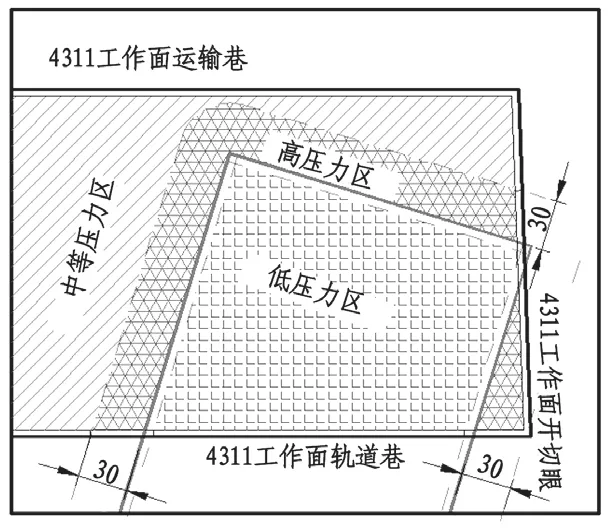

根據應力云圖的分布特征,將全工作面內的開采擾動影響程度分為三個等級:1)低,應力值小于20 MPa,推采期間支架位于4301(1)采空區下方;2)中,應力值約25~55 MPa,位于4311 工作面運輸巷全段、4311 工作面開切眼全段;3)高,應力值約35~60 MPa,局部超過60 MPa,主要為兩工作面支承壓力疊加區,位于4311 工作面軌道巷與4301(1)工作面邊界的交叉點(動態)外側、4311 工作面回采煤壁與4301(1)工作面后方邊界的交叉點(動態)外側。4311 工作面推采期間,對應的三個壓力區域在圖6 中標出。

圖6 應力區分布圖(m)

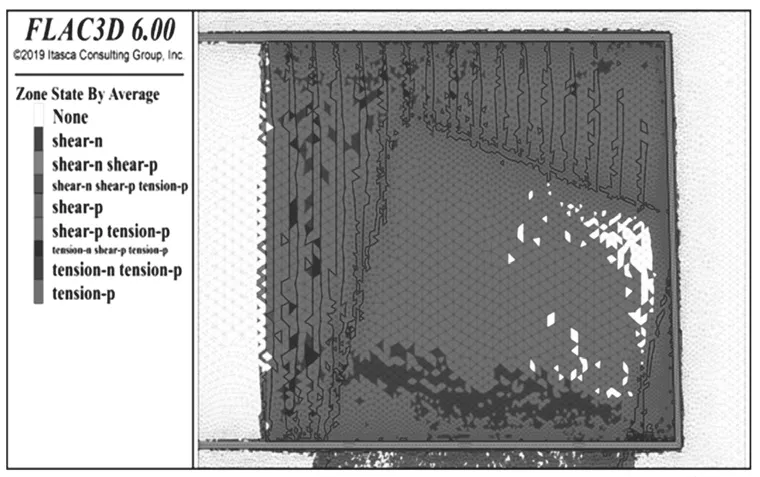

圖7 為工作面回采期間塑性區分布。工作面回采煤壁同時發生剪切和拉伸屈服,工作面邊界主要發生剪切屈服,工作面底板在推采過程中同時發生剪切與拉伸屈服。4311 工作面推采過程中,運輸巷道主要受到本工作面支承壓力的擾動,擾動區幫部塑性區范圍約1.5 m;軌道巷在兩工作面斜交邊界處受到疊加支承壓力的影響,應力疊加區塑性區范圍約1.5~3 m。

圖7 塑性區分布

以上從應力、塑性區分布特征對巷道頂板壓力特征進行了初步分析。數值模擬結果表明,受4311工作面回采支承壓力的影響,回采巷道在不同位置、不同時間的圍巖應力狀態有區別。因此需在掘巷、回采階段根據不同區域的應力特點,采取分區域支護對策[4-5]。

3 巷道支護參數優化

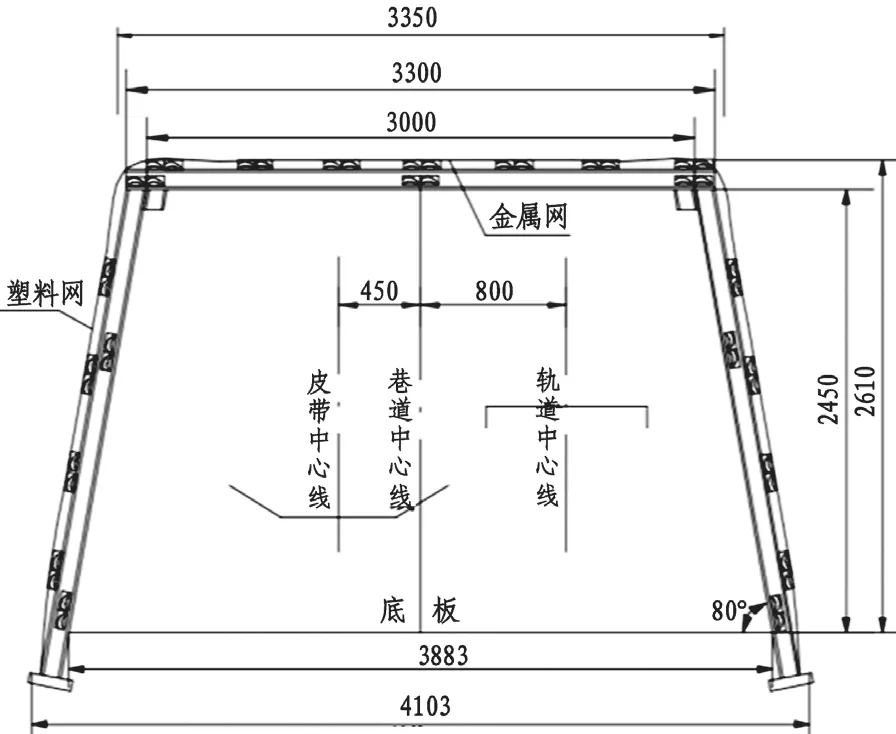

根據前述分析結果,認為4311 工作面軌道巷不同區間的應力分布最復雜,因此以該軌道巷為例,對其支護參數進行深入分析。軌道順槽為梯形斷面,掘進斷面面積10.65 m2,凈斷面面積9.1 m2,采用11#工字鋼架棚支護,棚距為1000 mm,選擇長3.5 m 的棚梁(棚梁最大支點間距為3.2 m)。11#工字鋼主要尺寸參數為:截面積31.72 cm2,理論質量26.05 kg/m,截面參數為Ix867.1 cm4、Wx144.5 cm3、Iy178.2 cm4、Wy37.5 cm3,如圖8。

圖8 軌道順槽斷面圖(mm)

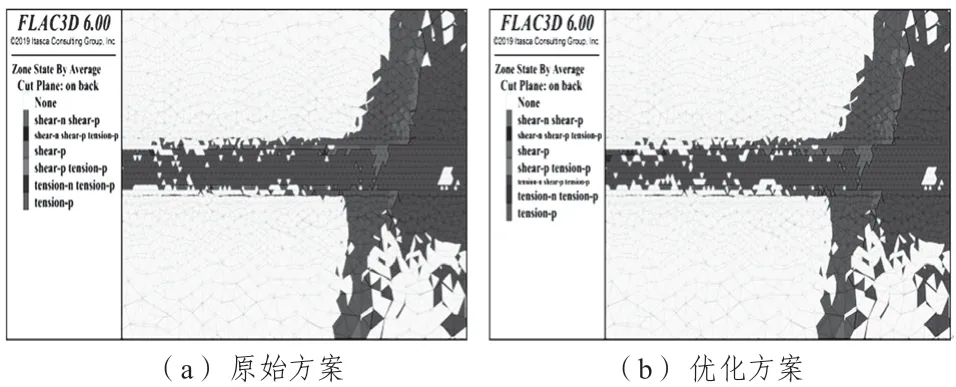

如圖8 所示,針對軌道巷粗實線部分加強支護段進行優化,借鑒相鄰工作面及該礦類似工程實踐經驗,建議在初始架棚設計的基礎上增加單體液壓支柱。頂板和幫部鋪設鍍鋅金屬網,鍍鋅金屬網規格為900 mm×2400 mm。金屬網搭接100 mm,采用10#鐵絲連接,連接間距不大于100 mm,支護模型圖如圖9。需在初始架棚支護設計的基礎上,將幫部塑料網改為金屬網,參數同上。另外,此區間圍巖壓力小,可根據現場實際情況適當增大架棚排距。其他區間采用初始架棚支護設計。

圖9 優化支護方案

如圖10 所示,通過塑性區分布特征對初始支護方案和優化支護方案的效果進行對比分析。采用單體液壓支柱加強后,在4301(1)采空區邊界附近,巷道頂底板塑性區范圍有縮小的趨勢,說明采取加強支護措施有助于巷道圍巖屈服狀態的改善。

圖10 優化支護方案塑性區對比

如圖11 所示,4311 工作面軌道巷的超前支護應分段實施:

圖11 軌道巷超前支護分段區間(m)

1)4311 工作面初采段約40 m,該段處于上方采空區邊界支承壓力區范圍內,4311 工作面推采前需對該段進行超前支護,可采用單體液壓支柱。該段推采過程中,4301(1)采空區下方巷道可不進行超前加強支護。

2)4311 工作面推采至4301(1)采空區下方,約160 m,該段屬于卸壓區,軌道巷可不采取超前加強支護措施。

3)4311 工作面推采至4301(1)采空區邊界前后方各約30 m(圖中64 m 處),軌道巷一側支承壓力達到40~45 MPa(局部60~70 MPa,可理解為噪點),集中系數達到4,建議其超前支護措施為單元支架加單體支柱,超前支護距離≥60 m。

4)在4311 工作面推采過4301(1)采空區邊界外側30 m 位置(圖中標注30 m 處),建議軌道巷超前支護措施為單體液壓支柱,超前支護距離不小于30 m。

4 結論

通過FLAC3D數值模擬分析得出4311 工作面的礦壓分布特征,回采初始期間工作面側向支承壓力約25~45 MPa,應力集中系數為1.6~3.0;回采期間工作面邊界支承壓力約30~60 MPa,應力集中系數為2~4。軌道巷加強支護方案可在原架棚支護的基礎上增加單體液壓支柱,頂板和幫部鋪設鍍鋅金屬網,鍍鋅金屬網規格為900 mm×2400 mm,金屬網搭接100 mm,采用10#鐵絲連接,連接間距不大于100 mm。超前支護方法和距離,根據應力分布特征在不同區段采取相應措施。