“非寫(xiě)實(shí)”戲曲理論的生成及檢視

陳雅新

摘要近人論及戲曲藝術(shù)特色,總將“以鞭代馬”作為論述虛擬性、寫(xiě)意性、象征性等非寫(xiě)實(shí)理論的典型例證,似乎以鞭代馬之于戲曲演馬方式、非寫(xiě)實(shí)之于戲曲藝術(shù)特征都是一以貫之的。然而,在元明清戲曲舞臺(tái)上,無(wú)論宮廷還是民間、娛樂(lè)還是祭祀演劇,屬于寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的竹馬、馬衣、真馬十分常見(jiàn)。明末以鞭代馬程式產(chǎn)生后,寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式并未勢(shì)弱,而是與之共存。20世紀(jì)寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬的驟然式微,是非寫(xiě)實(shí)理論反作用于實(shí)踐的結(jié)果。非寫(xiě)實(shí)理論是在近代中西實(shí)力失衡的大背景下,中外理論家出于各自的訴求以西方寫(xiě)實(shí)戲劇為鏡鑒重構(gòu)戲曲傳統(tǒng)的產(chǎn)物,并非基于戲曲全部的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn)。它裹挾著不斷強(qiáng)化的民族情感,造成了非此即彼的話語(yǔ)對(duì)立,壓抑了戲曲寫(xiě)實(shí)傳統(tǒng),給學(xué)術(shù)研究和藝術(shù)實(shí)踐帶來(lái)了諸多消極影響。

近人論及戲曲藝術(shù)特色,總將“以鞭代馬”作為論述虛擬性、寫(xiě)意性、象征性、程式性等非寫(xiě)實(shí)理論的典型例證。以鞭代馬,即演員不必使用馬形砌末,更不必騎真馬上臺(tái),只要手持馬鞭便能被觀眾會(huì)意是在騎馬。張厚載、余上沅、齊如山、張彭春、梅蘭芳、程硯秋、黃佐臨、愛(ài)森斯坦、布萊希特、本雅明等國(guó)內(nèi)外諸多理論家、藝術(shù)家,都曾稱道以鞭代馬的戲曲表演方式,并用以闡釋?xiě)蚯姆菍?xiě)實(shí)藝術(shù)特征①。然而,他們的論述多沒(méi)有充分考慮戲曲表演形態(tài)的豐富性,似乎戲曲的演馬方式在歷時(shí)性上從未有過(guò)變化、在共時(shí)性上則只是一元,似乎以鞭代馬之于戲曲演馬方式、非寫(xiě)實(shí)之于戲曲藝術(shù)特征都是一以貫之的。

寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式,即以真馬或像真之馬形砌末入戲,與以鞭代馬截然不同。前人對(duì)古代戲曲演馬方式給予了長(zhǎng)期關(guān)注,得出了十分有益的成果②,但由于相關(guān)資料特別是圖像資料的匱乏,加之受今日以鞭代馬表演程式和寫(xiě)意、虛擬等理論預(yù)設(shè)先入為主的干擾,研究者對(duì)一些關(guān)鍵史料存在誤判,對(duì)一些懸而未決的問(wèn)題難以推進(jìn),更鮮見(jiàn)就寫(xiě)實(shí)風(fēng)格表演方式對(duì)寫(xiě)意、虛擬等非寫(xiě)實(shí)戲曲理論做出檢討。本文以戲曲演馬方式作為切入,旨在利用筆者搜羅的外銷畫(huà)等稀見(jiàn)史料,考證古代戲曲尤其元明清三代演馬方式的原貌,打破以鞭代馬是戲曲唯一或主流演馬方式的刻板印象,探尋寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式在近代式微的深層原因。本文在演馬形態(tài)知識(shí)更新的基礎(chǔ)上,進(jìn)而探討戲曲非寫(xiě)實(shí)特征這一重大議題,將非寫(xiě)實(shí)理論選擇性建構(gòu)的生成過(guò)程重新語(yǔ)境化,呈現(xiàn)此過(guò)程中理論家各自的訴求、投射與想象,并對(duì)非寫(xiě)實(shí)理論的缺憾及其長(zhǎng)期作為權(quán)威話語(yǔ)給學(xué)術(shù)研究與藝術(shù)實(shí)踐帶來(lái)的消極影響做出反思。

一、寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬考辨

(一)“竹馬入戲”形態(tài)新證

除眾所周知的以鞭代馬外,騎竹馬也是古代戲曲演馬的一種普遍形態(tài)。竹馬是歷史久遠(yuǎn)的戲曲砌末,以像真之物代馬,有逼真的馬頭、馬身、馬尾,又常用垂幅繪以馬腿,遮住演員的下身,盡力模仿真馬,為寫(xiě)實(shí)風(fēng)格無(wú)疑。任半塘以為唐戲中“可能已騎竹馬上下”③,然所據(jù)材料薄弱,故存疑。關(guān)于宋代戲劇如何演馬,可據(jù)材料亦少。《張協(xié)狀元》中的兩處騎馬情節(jié)殊難判斷如何表演,有人認(rèn)為是以竹馬入戲④。南宋《繁勝錄》《夢(mèng)粱錄》《武林舊事》載有舞隊(duì)“小兒竹馬”“踏蹺竹馬”等⑤,可知竹馬已進(jìn)入歌舞,引之入戲是有條件的。元刊《霍光鬼諫》《追韓信》雜劇用竹馬,前劇刊于“古杭”,后劇作者金仁杰亦為杭州人,可知竹馬在南方盛行,滲入南戲是有可能的⑥。這增加了宋代以竹馬入戲的可能性。

元明雜劇以竹馬演馬,為學(xué)界共識(shí)⑦。然而,竹馬的形式有兩種:一是利用竹扎之馬形砌末,如今日竹馬燈;二是騎竹竿。馬形砌末是像真的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格,竹竿則寫(xiě)實(shí)程度較低,故不得不辨明。認(rèn)為騎竹竿者的理由主要有兩點(diǎn)。其一,馬形砌末不便于表演,如《三戰(zhàn)呂布》一折中有19人騎竹馬“混戰(zhàn)”,舞臺(tái)難以容納⑧。但戲曲舞臺(tái)形式多樣,空間問(wèn)題不難解決。何況此《三戰(zhàn)呂布》之穿關(guān)傳抄自內(nèi)府本,宮廷劇場(chǎng)的宏大從清代大戲樓可以想見(jiàn),容下十幾匹竹馬輕而易舉。晚近尚派《漢明妃》中曾同時(shí)出場(chǎng)竹馬32匹。其二,據(jù)劇本,演員要經(jīng)常當(dāng)場(chǎng)上下馬,用馬形砌末不易做到⑨。此說(shuō)值得注意,因?yàn)榻袢罩苤耨R是無(wú)法當(dāng)場(chǎng)上下馬的。但這也僅是質(zhì)疑用馬形砌末的可能性,并非騎竹竿的明證。認(rèn)為所用為馬形砌末者,周貽白從觀賞性、技藝性斷定此竹馬必為像真砌末,不可能頂冠束帶的人物如兒童游戲般上場(chǎng),并證以今日諸劇⑩;柯潤(rùn)璞稱用馬形砌末比騎竹竿更能解放演員的雙手,此二說(shuō)均有道理。

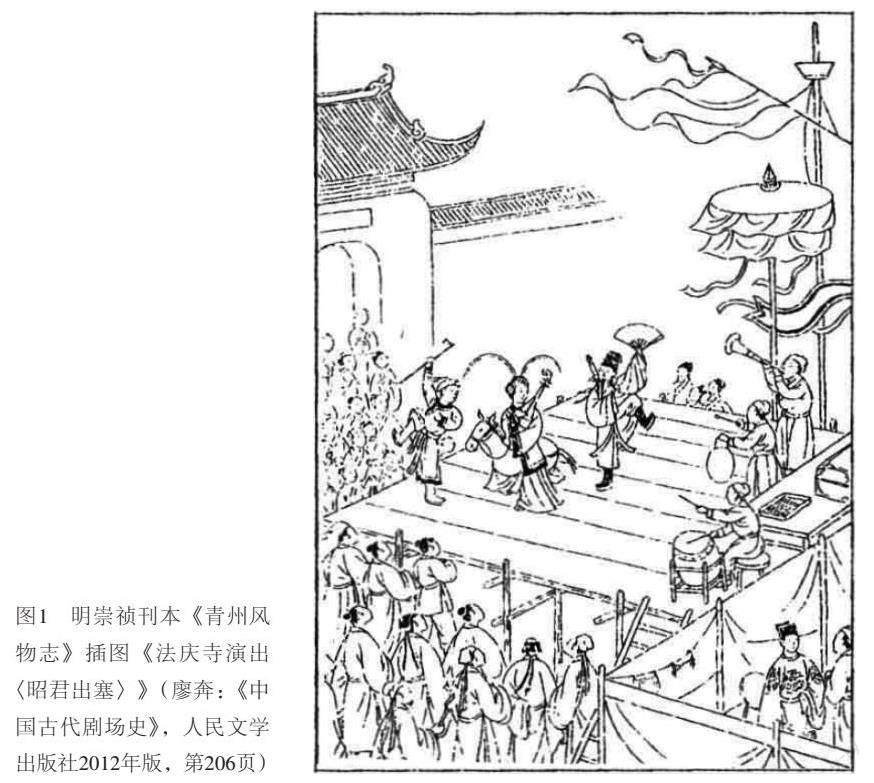

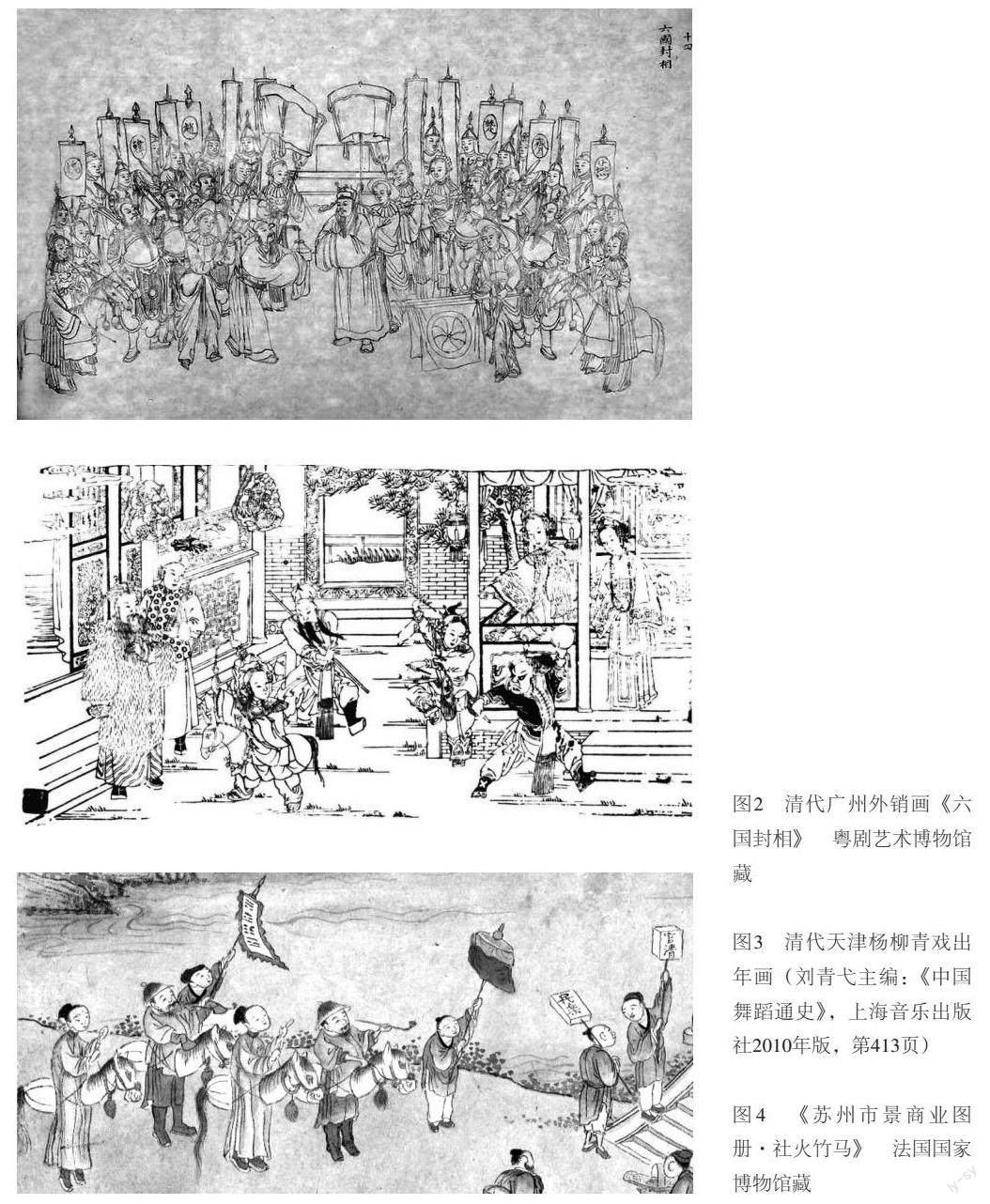

筆者在前人論述的基礎(chǔ)上,另補(bǔ)充三點(diǎn)理由。其一,竹馬入戲圖像今可見(jiàn)者僅有三幅。崇禎刊本《青州風(fēng)物志》插圖《法慶寺演出〈昭君出塞〉》(圖1),是元明兩代唯一可見(jiàn)的竹馬入戲圖像。圖中昭君身縛馬形砌末,為有力證據(jù)。清代廣州外銷畫(huà)《六國(guó)封相》(圖2) 和清代楊柳青戲出年畫(huà)(圖3) 中,所用均為馬形砌末,可為佐證。其二,在現(xiàn)存眾多古代竹馬圖像中,騎竹竿者均為兒童,從未見(jiàn)成年人騎竹竿;而成年人用馬形砌末者大量存在,如法國(guó)國(guó)家博物館藏清代《蘇州市景商業(yè)圖冊(cè)》所繪社火竹馬表演(圖4)。其三,《三戰(zhàn)呂布》中凈腳打諢道:“夾著無(wú)韂馬,雙腳走如飛。”可見(jiàn)竹馬砌末是“夾”在演員身上的。圖4中可見(jiàn)舞者腰際兩側(cè)各有兩根交叉的線,將竹馬前后兩截夾在身上。《三戰(zhàn)呂布》中的“馬兒”或即此類。

元明雜劇指示竹馬出場(chǎng)動(dòng)作的詞除“騎”外,還有“踏”“跚”“蹅”“躧”。孫楷第指出“蹅躧跚與踏蹋同義”,“跚同躧,乃俗字之后起者。蹋即踐蹋之蹋”,然未予詳論,故未被學(xué)界完全采納。筆者試為孫楷第的觀點(diǎn)稍加申述。《魏征改詔》正文中有“跚馬兒”,而穿關(guān)相應(yīng)注為“躧馬兒”,則跚同躧已明。《黃花峪》中有“可早跚下腳印”,《八仙過(guò)滄海》中有“貧道躧此鐵拐過(guò)海”,可知跚、躧為踏、踩義。《升堂記》中有“休怪責(zé)俺也是蹅踏您那大院深宅”,蹅、踏為同義連用。可知此四字均為踏、踩義。

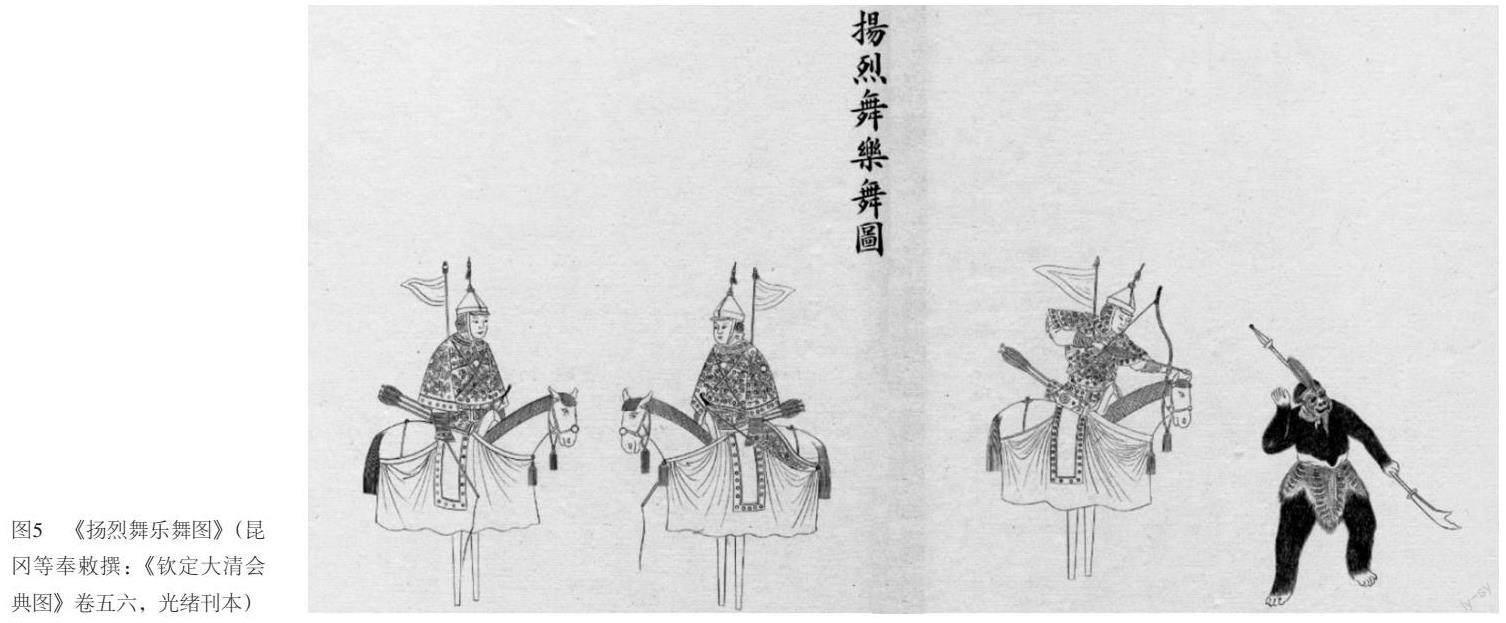

“騎竹馬”自無(wú)疑義,竹馬表演為何又叫“踏竹馬”呢?筆者以為,踏竹馬或即踏蹺竹馬的簡(jiǎn)稱。前引南宋《繁勝錄》中有“小兒竹馬”“踏蹺竹馬”,后者難度高,觀賞性強(qiáng),適合入戲。在表示“踏”義的四字中,“躧”字出現(xiàn)最多,尤其在《脈望館鈔校古今雜劇》穿關(guān)中,“躧馬兒”頻繁出現(xiàn)。《竹葉亭雜記》記載清宮《慶隆舞》:

“一人躧高趫騎假馬,一人涂面身著黑皮作野獸狀,奮力跳躍,高趫者彎弓射。”描述的是《慶隆舞》之武舞《揚(yáng)烈舞》,《欽定大清會(huì)典圖》中可見(jiàn)此舞高蹺竹馬的形態(tài)(圖5)。把《慶隆舞》之“躧高趫騎假馬”與元明雜劇之“躧馬兒”相對(duì)照,將前者理解為后者的全稱也無(wú)不可。果真如此,則稱元明雜劇竹馬表演為“踏竹馬”便合情合理。此可見(jiàn)踏蹺竹馬的觀賞性,以之入戲自然出彩。此種推測(cè)亦可輔證元明雜劇所用為像真之竹馬。

清代戲劇仍常用像真之竹馬。前引《竹葉亭雜記》,其作者姚元之為乾隆至咸豐朝人,書(shū)中稱《慶隆舞》“以竹作馬頭,馬尾彩繒飾之,如戲中假馬者”,可見(jiàn)“戲中假馬”是當(dāng)時(shí)人所共知的,故以之為喻。前引廣州外銷畫(huà)《六國(guó)封相》和一幅天津楊柳青戲出年畫(huà),也是清代竹馬在南北方使用的明證。普林斯頓大學(xué)東亞圖書(shū)館藏清代廣州外銷畫(huà)冊(cè)(Rare Books. ND1044. Z46 1840) 中有一幅《賣把子》(圖6),畫(huà)中人所賣戲具包括竹馬,亦是清代戲曲常用竹馬的反映。清宮也不乏使用竹馬的記載,如《昭君》中有“跑竹馬、駱駝介”,《紫姑占福》中有“馬燈上”“馬燈繞下”。《恩賞日記檔》載,同、光年間為承應(yīng)而備的砌末中包括竹馬,光緒三十三年(1907)“春喜傳旨,再唱《昭君》之時(shí),添跑竹馬”。光緒十六年三雅園所排《解歌妓》中使用了彩扎竹馬。宣統(tǒng)三年(1911) 復(fù)出昆弋安慶班所排《請(qǐng)清兵》中亦設(shè)跑竹馬。

(二)“馬衣扮馬”史料發(fā)覆

像真之竹馬砌末歷史久遠(yuǎn),至晚在元代已普遍使用,在明清兩代均應(yīng)用廣泛。至于元明雜劇之竹馬如何表演當(dāng)場(chǎng)上下馬,筆者認(rèn)為這類表演可能利用了馬衣扮馬,只是當(dāng)時(shí)或?qū)ⅠR衣扮馬也視作竹馬的一種,正如近代廣西邕劇《六國(guó)封相》中二人披馬衣所扮之馬,仍被稱為“二人套竹馬”。事實(shí)上,古代戲曲舞臺(tái)上也常以演員穿馬衣即獸形、形兒來(lái)演馬。馬衣也是像真砌末,屬于寫(xiě)實(shí)風(fēng)格。馬衣扮馬非但不見(jiàn)于今日戲曲舞臺(tái),也未見(jiàn)古代圖像留存,故今人對(duì)此演馬方式較竹馬更為陌生,其在古代文獻(xiàn)中的痕跡辨識(shí)難度更大,解讀史料時(shí)易出現(xiàn)偏差。

以獸形扮演動(dòng)物,在漢代百戲中即常見(jiàn),故前述南戲《張協(xié)狀元》中的馬,也可能由人扮演。據(jù)劇本,元雜劇《襄陽(yáng)會(huì)》中的馬需要獨(dú)立站在舞臺(tái)上,柯潤(rùn)璞認(rèn)為應(yīng)是演員披馬衣表演。筆者認(rèn)同這一判斷,除其類比的元明雜劇舞臺(tái)上的驢、虎、鹿等其他動(dòng)物外,后世的情形亦可佐證。明清傳奇中則有更多的例子。明傳奇《牟尼合》中有舞臺(tái)提示:“外帶氈笠坐馬衣騎馬抱孩上。”是明代穿馬衣扮馬的明證。明傳奇《古城記》中有:

(丑應(yīng),作服馬狀,帶馬近前科)(關(guān)) 老相,吾小卒已降此馬,若不怪責(zé),可將原鞍轡披整在上,待末將到前面沙堤之上,出一馬來(lái),與老相看。(曹) 左右,取過(guò)此馬原鞍轡來(lái),待關(guān)將軍加鞍出馬。(關(guān)披鞍出馬科)(遼) 主公,你看關(guān)羽乘了此馬,好比天神下降。(曹) 果然是人馬廝稱,且看他回馬如何。(關(guān)跑馬上科,下馬科)論者以此段作為以鞭代馬的例證,“關(guān)羽、馬童與一根象征赤兔馬的馬鞭,共同創(chuàng)造了劇場(chǎng)中的表演高潮”。筆者不敢茍同。其一,劇本中出現(xiàn)馬鞭和馬童未必便是以鞭代馬,何況此出中從未提到馬鞭。在古代戲劇的竹馬、馬衣、真馬表演中,明確顯示有馬鞭、馬童的例子頗多。例如,《法慶寺演出〈昭君出塞〉》中騎竹馬的昭君之前便有一馬童持馬鞭,外銷畫(huà)《六國(guó)封相》和天津楊柳青戲出年畫(huà)中騎竹馬者均持馬鞭,可見(jiàn)絕非劇本中提到馬鞭、馬童便是以鞭代馬。事實(shí)上,除騎馬外,且凡劇情需要處,皆可用鞭作為砌末。如《埋劍記》傳奇中有“生執(zhí)鞭鎖腳上”,據(jù)劇情此鞭乃牧牛之鞭。其二,劇中曹操命人將鞍轡遞與關(guān)羽,關(guān)作披鞍科,若臺(tái)上無(wú)馬,鞍放何處?此為有力證據(jù)。其三,丑“作服馬狀,帶馬近前科”,其表演方式,后世戲曲可作印證。例如,傳統(tǒng)粵劇恰有伏馬程式,由人扮演烈馬。其四,“關(guān)跑馬上科、下馬科”,以后世戲曲來(lái)看,穿馬衣扮馬完全適合。宣統(tǒng)元年廣東日高升班所演《文敘封相》,由兩個(gè)演員扮馬,搭一竹架為鞍,另一演員騎在馬上。1949年前以川劇傳統(tǒng)手法演出的《西廂記》中,有穿馬衣飾馬表演。扮演白馬將軍者與孫飛虎交戰(zhàn),一套打殺場(chǎng)面,如俯身前槍刺,左右側(cè)身槍刺,向后閃腰用花槍挑刺等,都是在馬衣上進(jìn)行的。馬衣子有馬頭馬尾,各由兩個(gè)人頂著,騎在馬背上的演員不僅要扣好來(lái)往的打殺,還要照顧到頂馬的人。從此兩例可了解馬衣扮馬的表演方式。此演馬方式未見(jiàn)于古代圖像,但清康熙刊本《芙蓉樓·合宴》一出插圖中有披獸形扮演之鰲,一人扮狀元騎在鰲上(圖7),可與此兩例參證。《古城記》中關(guān)羽之馬、鞍都與此兩例吻合,故也應(yīng)同《牟尼合》一樣,是用演員穿馬衣表演的。

清代戲劇中穿馬衣演馬亦常見(jiàn)。例如,《雙魚(yú)珮》傳奇有舞臺(tái)提示:“一鬼持馬鞭、牽瘦馬搭鞍轡吊上,一鬼扶病鐘馗吊上,扶馬上介,馬不行介,作前拉后推介,馬蹶介,眾鬼散介,鐘馗自拿馬介,騎不上介。”此段若是虛擬表演,則無(wú)從表現(xiàn)馬之“瘦”,“鞍轡”更是無(wú)處可“搭”,舞臺(tái)提示必不如是寫(xiě)。此段必要由演員穿馬衣演瘦馬之態(tài),與鐘馗和眾鬼做諸多互動(dòng)表演,不用此方式,實(shí)不知能如何演。清代圓明園大戲盔箱中也包括“白馬衣”,可見(jiàn)馬衣扮馬在宮廷中的使用。事實(shí)上,以往劇本中被誤判為虛擬演馬之處,不乏穿馬衣者,由于論者對(duì)此一傳統(tǒng)方式缺乏了解,故未能對(duì)劇本舞臺(tái)提示做出合理解讀。

(三)“真馬登臺(tái)”的審美偏好

此外,古代戲曲有時(shí)也用真馬登場(chǎng)。前述南戲《張協(xié)狀元》中的馬,也有論者認(rèn)為用的是真馬。而引真馬入舞,在唐代即多見(jiàn)記載,《樂(lè)府雜錄》稱:“馬舞者,櫳馬人著彩衣,執(zhí)鞭,于床上舞蹀躞,蹄皆應(yīng)節(jié)奏也。”因此,以真馬入戲也有一定的藝術(shù)積淀。

迎神賽會(huì)之演劇常用真馬,明代《云間據(jù)目抄》載:

倭亂后,每年鄉(xiāng)鎮(zhèn)二三月間,迎神賽會(huì),地方惡少喜事之人,先期聚眾,般演雜劇故事。如《曹大本收租》《小秦王跳澗》之類,皆野史所載,俚鄙可笑者。然初猶僅學(xué)戲子裝束,且以豐年舉之,亦不甚害。至萬(wàn)歷庚寅,各鎮(zhèn)賃馬二三百匹。戲劇者,皆穿鮮明蟒衣靴革,而幞頭紗帽,滿綴金珠翠花,如扮《狀元游街》,用珠鞭三條,價(jià)值百金有余。又增妓女三四十人,扮為《寡婦征西》《昭君出塞》,色名華麗尤甚。

論者僅因“用珠鞭三條”便判斷此段描述的是以鞭代馬表演形式,前文已述其證據(jù)不足。此段專談?dòng)褓悤?huì)之演劇,所演《狀元游街》《寡婦征西》《昭君出塞》諸劇聲勢(shì)浩大,需用大量馬匹,所云“賃馬二三百匹”,為真馬入戲無(wú)疑。后世之例也可佐證。山西儺戲最早演出關(guān)羽過(guò)五關(guān)斬六將時(shí),騎的就是真馬,每一個(gè)關(guān)口搭一個(gè)戲臺(tái),關(guān)羽斬一將過(guò)一關(guān)后,又向另一道關(guān)即另一處戲臺(tái)走去,觀眾緊隨其后。兩相對(duì)照,可知真馬在此類迎神賽會(huì)之特殊演出形式中使用普遍。

宮廷演劇往往好大求奇,喜用真馬活物。例如,康熙二十二年(1683) 正月大酺,皇帝“命梨園演《目連》傳奇,用活虎、活象、真馬”,與臣民同樂(lè),共慶海宇蕩平。乾隆朝曾因萬(wàn)壽圣節(jié)于熱河行宮三層大戲樓演戲,“所扮妖魅,有自上而下者,自下突出者,甚至兩廂樓亦作化人居,而跨駝舞馬,則庭中亦滿焉”。宮廷好尚總易影響民間審美,民間日常演劇如果條件允許,也會(huì)做出真馬登臺(tái)的奢侈之舉。成書(shū)于乾隆后期的《歧路燈》中寫(xiě)了一次《西游記》的演出實(shí)況:“一個(gè)沙僧,牽著一匹小白馬,鞍屜鞦轡,金漆奪目。全不似下州縣戲場(chǎng),拿一條鞭子,看戲的便能會(huì)意,能‘指鞭為馬也。”夸耀真馬登臺(tái)的高規(guī)格,以區(qū)別于以鞭代馬的下州縣戲場(chǎng),可見(jiàn)其在審美取向上對(duì)真馬登臺(tái)的推崇。現(xiàn)可見(jiàn)真馬登臺(tái)的史料雖不算多,但往往記錄其出現(xiàn)在高規(guī)格的演出中,恰反映了時(shí)人崇尚寫(xiě)實(shí)的審美偏好。

二、寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬的式微

在元明清戲曲舞臺(tái)上,無(wú)論宮廷還是民間、祭祀還是日常演劇,屬于寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的竹馬、馬衣、真馬十分常見(jiàn)。這些展現(xiàn)了戲曲演馬方式的多樣性,但在近人論述戲曲非寫(xiě)實(shí)藝術(shù)特征時(shí),這種多樣性往往被以鞭代馬遮蔽了。以鞭代馬的程式又形成于何時(shí)呢?廖奔、元鵬飛等認(rèn)為始于明末,“既然明末清初的劇本特意指出此處是以鞭代馬,可見(jiàn)此前的舞臺(tái)上還沒(méi)有明確固定使用這一象征手法”。值得注意的是,自明末以鞭代馬成為可會(huì)意的程式后,寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式并未勢(shì)弱,而是與之共存。從《歧路燈》斥之為“下州縣所用”的語(yǔ)氣中,可知至乾隆后期以鞭代馬的方式雖常用,但并不受時(shí)人普遍推崇,并非如“進(jìn)化論”思維的論者所臆想。

然而,這種情況自20世紀(jì)初陡然而變,略舉幾例便可見(jiàn)一斑。前述宣統(tǒng)元年廣東日高升班所演《文敘封相》,由兩演員穿馬衣扮馬,另一演員騎在馬上。此方式亦是廣西邕劇《六國(guó)封相》的傳統(tǒng),稱作“大馬封相”。能演“大馬封相”的劇團(tuán),陣容非相當(dāng)強(qiáng)大不可,故劇團(tuán)常以此表演來(lái)展示實(shí)力。1926年此表演方式被以鞭代馬取代。布竹馬本是瓊劇藝人運(yùn)用砌末的一大特點(diǎn),不論文武大班與農(nóng)村中小班,不論武戲與文戲,傳統(tǒng)瓊劇舞臺(tái)上騎布竹馬隨處可見(jiàn)。1917年文武大班改用以鞭代馬,兩三年后農(nóng)村中小班亦改。跑竹馬本是徽劇傳統(tǒng)劇目《齊王點(diǎn)馬》中最具特色的表演,“在齊王數(shù)點(diǎn)過(guò)程中,過(guò)場(chǎng)的士兵均身系紙糊篾扎的各色竹馬,走跳步、縱步等步伐,通過(guò)二龍出水、雙插花、繞四角等隊(duì)形變化,體現(xiàn)千軍萬(wàn)馬之勢(shì)”,“后來(lái)演出取消了竹馬,以虛擬表演為主,通過(guò)舞蹈隊(duì)形變化來(lái)表現(xiàn)兵馬過(guò)場(chǎng)”。粵劇伏馬表演程式,本由武打演員穿馬衣扮演烈馬,1921年紐約唐人街的粵劇演出仍如此,兩演員所扮之馬與馴馬者相配合,時(shí)進(jìn)時(shí)退,或騰躍或蜷縮,富于觀賞性,今日粵劇已改為由武打演員扮演馬童的虛擬性表演。前述傳統(tǒng)川劇《西廂記》中有騎在演員穿馬衣所扮之馬上的打斗,今已無(wú)此表演。川劇《紅梅記》賈似道游湖一場(chǎng)的“歌姬跑馬”,本由演員腰間掛彩馬砌末表演,模仿真馬之態(tài),今亦改為虛擬性舞蹈。來(lái)源于《邯鄲記》的《打番》(也名《番兒》) 一出,今所存清末諸種劇本中多顯示演出中穿插跑竹馬,今日搬演此劇的各劇種均已無(wú)此表演。

再舉幾個(gè)20世紀(jì)新編劇目的例子。前述清末復(fù)出昆弋安慶班1911年排演的《請(qǐng)清兵》中設(shè)有跑竹馬,榮慶社加以借鑒而大獲成功。《順天時(shí)報(bào)》1918年5月1日“菊訊”報(bào)道:“榮慶社前演《請(qǐng)清兵》所用之竹馬破濫,多不適用,聞該社現(xiàn)又趕制新竹馬云。”可見(jiàn)竹馬對(duì)于此社之重要。富連成科班亦鑒于《請(qǐng)清兵》跑竹馬的成功,請(qǐng)榮慶社徐廷璧親授此劇,自喜字科至盛字科均曾演之。富社每在廣和樓演出此劇,只須在迎門影壁前擺出竹馬砌末,觀眾望而潮涌趕來(lái)。1943年富連成赴滬,《請(qǐng)清兵》一劇亦大獲成功。尚小云鑒于《請(qǐng)清兵》中跑竹馬的號(hào)召力,1926年排演《漢明妃》時(shí)穿插之,觀眾有專為跑竹馬而來(lái)者。尚小云之弟子黃玉華、梁秀娟、張君秋及張君秋之弟子顧正秋均習(xí)得此劇。黃玉華的《漢明妃》被譽(yù)為其代表作,每演必滿堂。梁秀娟1943年亦以《漢明妃》之跑竹馬在上海大受歡迎。張君秋1943年到上海演出,因上座不理想,就以《漢明妃》為號(hào)召,16對(duì)竹馬登場(chǎng),觀眾瘋狂喝彩,最終竟連演20場(chǎng)。雖如此成功,亦無(wú)法改變竹馬被取代的命運(yùn)。《請(qǐng)清兵》今失傳,《漢明妃》今仍為尚派代表作,但已將跑竹馬改為虛擬性馬舞。1952年中國(guó)京劇院排演《宋景詩(shī)》時(shí),翁偶虹等建議串入跑竹馬,卻被認(rèn)為是“兒戲”,無(wú)奈之下只好保留了跑竹馬原有的【番竹馬】曲牌,參照竹馬之技,演員手持馬鞭,進(jìn)行了虛擬性表演。

從以上諸例可見(jiàn),竹馬、馬衣等寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式自20世紀(jì)以來(lái)被迅速取代,上半葉尚有一絲生存空間,至下半葉則淘汰殆盡。總體而言,皮黃、粵劇、徽劇、豫劇、川劇、瓊劇、楚劇、莆仙戲、邕劇等本使用馬形砌末的劇種,今已基本不用;正字戲、西秦戲、白字戲等劇種雖至今保留馬形砌末,但只用在極少的劇目中。以鞭代馬自20世紀(jì)以來(lái)一躍成為最普遍的演馬方式,以至于今日一般演員和觀眾不知還有他種演法。何以在戲曲舞臺(tái)盛行了七八百年的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬方式忽遭此變?是其不再具有感染力,還是近現(xiàn)代人的審美驟然間與前人大異?然《請(qǐng)清兵》《漢明妃》亦近時(shí)新作,可見(jiàn)寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬之魅力并未過(guò)時(shí)。事實(shí)上,寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬紛紛被取代,以鞭代馬驟然成為眾口稱頌的民族藝術(shù)特色,除卻藝術(shù)層面的原因外,還有更深層的緣由。在近代以來(lái)中西整體實(shí)力失衡的大背景下,中國(guó)理論家為提振國(guó)人對(duì)民族藝術(shù)的自信,有意將戲曲與西方寫(xiě)實(shí)戲劇一較短長(zhǎng);與此同時(shí),19世紀(jì)中期以來(lái)西方戲劇家為擺脫自然主義、寫(xiě)實(shí)主義的桎梏,逐漸將理想投射到中國(guó)戲曲之上。二者一拍即合,互相附和,選取了戲曲非寫(xiě)實(shí)的一面大加贊頌,并以之作為其根本藝術(shù)特征。自20世紀(jì)初新文化運(yùn)動(dòng)起便陷入迷茫失據(jù)的戲曲藝人,憑借中外理論家一致盛贊的非寫(xiě)實(shí)理論找回了自信,并將戲曲不斷“改良”,使之符合“寫(xiě)意”“虛擬”“象征”“程式”等非寫(xiě)實(shí)品格,立于世界藝術(shù)之林而無(wú)愧色。以鞭代馬、以槳代舟、一桌二椅指代任何場(chǎng)景等非寫(xiě)實(shí)方法,在中國(guó)傳統(tǒng)曲論中本未曾占過(guò)半席之地,卻成為20世紀(jì)理論家大加推許的例證,獲得前所未有的至高贊美,寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬等表演則淪為戲曲藝術(shù)精神的背離者,成為改良對(duì)象。在此語(yǔ)境下,藝人縱有多種其他演馬之法,也不再有用武之地了。在這一觀念驟變中,新文化運(yùn)動(dòng)關(guān)于中國(guó)戲曲存廢問(wèn)題的爭(zhēng)論是重要的肇始點(diǎn)。

三、選擇性建構(gòu):“非寫(xiě)實(shí)”戲曲理論的生成

20世紀(jì)初,胡適、傅斯年、錢玄同等新文化運(yùn)動(dòng)健將以西方戲劇為典范,對(duì)舊戲發(fā)起猛烈攻擊。面對(duì)西方戲劇這一新對(duì)手,舊有曲論無(wú)從應(yīng)對(duì),起而為舊戲辯護(hù)的張厚載、馮叔鸞等人,必須找到能與之對(duì)峙的新理論。張厚載稱:中國(guó)舊戲第一樣的好處就是把一切事情和物件都用抽象的方法表現(xiàn)出來(lái)。抽象是對(duì)于具體而言。中國(guó)舊戲向來(lái)是抽象的,不是具體的。六書(shū)有會(huì)意的一種,會(huì)意是“指而可識(shí)”的。中國(guó)舊戲描寫(xiě)一切事情和物件,也就是用“指而可識(shí)”的方法。譬如一拿馬鞭子、一跨腿,就是上馬。這種地方人都說(shuō)是中國(guó)舊戲的壞處,其實(shí)這也是中國(guó)舊戲的好處。用這種假象會(huì)意的方法,非常便利。現(xiàn)在上海戲館里往往用真刀真槍真車真馬真山真水。要曉得真的東西,世界上多著呢。那里都能搬到戲臺(tái)上去,而且也何必要搬到戲臺(tái)上去呢。

盡管此論并不十分準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),但首倡以抽象、會(huì)意等非寫(xiě)實(shí)特征作為戲曲可堪與西方戲劇相較的優(yōu)點(diǎn),為舊戲應(yīng)該繼續(xù)存在的主張?zhí)峁┝酥С帧Ec之相應(yīng),張厚載等人對(duì)很多舊有的表演方式發(fā)生了認(rèn)知轉(zhuǎn)變。例如,以鞭代馬這樣以往認(rèn)為的“壞處”,反被認(rèn)作“好處”,而“真刀真槍真車真馬真山真水”這類以往受歡迎的做法卻成為批評(píng)對(duì)象。出于類似目的,以余上沅為首的海歸戲劇家于20世紀(jì)20年代發(fā)起了“國(guó)劇運(yùn)動(dòng)”,參與者亦多以西方戲劇為參照而褒揚(yáng)戲曲。余上沅《舊戲評(píng)價(jià)》稱:“就西洋和東方全體而論,又仿佛一個(gè)是重寫(xiě)實(shí),一個(gè)是重寫(xiě)意。”他更借以鞭代馬為主要例證,贊美中國(guó)戲曲是“純粹藝術(shù)”:“在中國(guó)的舞臺(tái)上,不但騎馬如此,一切動(dòng)作,無(wú)不受過(guò)藝術(shù)化,叫它超過(guò)平庸的日常生活,超過(guò)自然。到了妙處,這不能叫做動(dòng)作,應(yīng)該叫做舞蹈,叫做純粹的藝術(shù)。”趙太侔則借以鞭代馬等例子,稱道戲曲表演的程式化。被賦予“寫(xiě)意”“純粹”“程式”等特點(diǎn)后,戲曲非但不落后,反而能夠與西方寫(xiě)實(shí)戲劇兩峰對(duì)峙,甚至有了超越處。

非寫(xiě)實(shí)的觀念更在梅蘭芳、程硯秋等藝人出國(guó)演出、交流中得以強(qiáng)化和確認(rèn)。20世紀(jì)的西方藝術(shù)世界,“是反寫(xiě)實(shí)運(yùn)動(dòng)彌漫的時(shí)候,西方的藝術(shù)家正在那里拼命解脫自然的桎梏,四面八方求救兵”。西方人之所以對(duì)梅蘭芳等劇團(tuán)如此關(guān)注,正如論者用“置換”這一術(shù)語(yǔ)所解說(shuō):“美國(guó)人批評(píng)回應(yīng)中國(guó)戲劇,是為了從寫(xiě)實(shí)主義的束縛中解脫出來(lái)。”他們一改此前對(duì)中國(guó)戲曲不關(guān)心或評(píng)價(jià)負(fù)面的態(tài)度,開(kāi)始深切矚目戲曲美學(xué)特征。在克洛岱爾、梅耶荷德、阿爾托、布萊希特、熱內(nèi)、薩特等人的目光或想象中,中國(guó)戲曲呈現(xiàn)出與西方現(xiàn)代戲劇理想相契合的特征。他們往往把中國(guó)戲曲想象為非寫(xiě)實(shí)藝術(shù)的典范,甚至不愿看到其與西方戲劇存在相同之處。美國(guó)人約翰·馬丁在觀看梅蘭芳的表演后,不滿于中國(guó)戲曲中自然方式的說(shuō)白和動(dòng)作,認(rèn)為這與西方戲劇無(wú)異,他希望中國(guó)戲劇越另類越好:

在斟酌呈現(xiàn)給西方觀眾的劇目和場(chǎng)景時(shí),(梅劇團(tuán)) 顯然盡量挑選了那些與西方戲劇風(fēng)格最接近的。但我的個(gè)人觀點(diǎn),采取恰好相反的思路可能更令人滿意。劇目、場(chǎng)景、裝置和程式與我們的差別越大,越可能激發(fā)我們的興趣,避免乏味。

西方人對(duì)中國(guó)戲曲的解讀多是如此充滿主觀想象、似是而非的,夾帶著東方主義、異國(guó)情調(diào)的凝視,把戲曲當(dāng)成了西方文化投射幻想的空間,但對(duì)于國(guó)人來(lái)說(shuō)無(wú)異于“權(quán)威認(rèn)證”。

從梅、程等劇團(tuán)的出國(guó)記述中可知,為了獲得國(guó)外演出的成功,更是為了能讓中國(guó)藝術(shù)在世界舞臺(tái)上有一席之地,他們有意迎合西方人對(duì)戲曲的文化定位和欣賞期待,在編演和宣傳中都刻意與寫(xiě)實(shí)劃清界線。例如,梅劇團(tuán)最重要的“幕僚”齊如山,本來(lái)對(duì)以鞭代馬、以槳代舟、一桌二椅指代任何場(chǎng)景等實(shí)屬“沒(méi)理”的做法頗為貶斥,但在與國(guó)外交流的過(guò)程中轉(zhuǎn)變?yōu)榉菍?xiě)實(shí)理論的堅(jiān)定倡導(dǎo)者。其《梅蘭芳藝術(shù)一斑》一書(shū)“專為梅蘭芳往歐洲演戲,對(duì)外宣傳之用”,開(kāi)篇便稱中國(guó)戲組織法的原理和規(guī)矩“即處處避免寫(xiě)實(shí)”。其《國(guó)劇藝術(shù)匯考》一書(shū),更將“不許真物器上臺(tái),一切像真的東西在臺(tái)上不許應(yīng)用”和“不許寫(xiě)實(shí),一點(diǎn)像真的動(dòng)作不許有”作為戲曲兩大藝術(shù)原理。此兩大原理,雖一說(shuō)砌末,一說(shuō)動(dòng)作,但實(shí)為一事,因?yàn)槠瞿┰蕉唷⒃奖普妫摂M動(dòng)作就越無(wú)必要,反之亦然。兩書(shū)所舉諸例中包含了“揚(yáng)鞭”“勒韁”“上馬”等虛擬演馬的程式動(dòng)作。張彭春在專為“幫助海外人士欣賞中國(guó)舞臺(tái)藝術(shù)”而寫(xiě)的英文文章中,亦將以鞭代馬作為主要例證,強(qiáng)調(diào)戲曲藝術(shù)“重要的不是實(shí)物”,“并不以對(duì)現(xiàn)實(shí)的細(xì)致逼真的模仿而見(jiàn)長(zhǎng)”。于是,在中外理論家的“共謀”之下,一時(shí)描述中國(guó)戲曲藝術(shù)特色的詞匯紛紜:抽象、假象、象征、會(huì)意、寫(xiě)意、形意、純粹、虛擬、程式、歌舞、假定性、表現(xiàn)主義、間離性、陌生化、暗示性等。這些詞匯的含義不盡相同,卻均與寫(xiě)實(shí)為敵,雖與中國(guó)古代戲曲表演理論存在較大斷裂、與戲曲表演實(shí)踐存在較大偏差,但被理論家選擇性忽視。

其后,由于黃佐臨、張庚等人的倡導(dǎo),“寫(xiě)意”和“虛擬”在眾詞匯中脫穎而出,在國(guó)人描述戲曲非寫(xiě)實(shí)特征時(shí)最為常用、影響最大。黃佐臨《漫談戲劇觀》認(rèn)為,梅蘭芳所代表的中國(guó)戲劇是一種“寫(xiě)意的戲劇觀”,與“寫(xiě)實(shí)的戲劇觀”“寫(xiě)實(shí)寫(xiě)意混合的戲劇觀”并列。其《梅蘭芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布萊希特戲劇觀比較》一文,以寫(xiě)意性等特征將梅蘭芳代表的戲劇觀與另外兩位戲劇家代表的戲劇觀并論。張庚則指出,“中國(guó)戲曲不像一些國(guó)家的戲劇那樣走上了寫(xiě)實(shí)派的路子,其根本原因,只能從我們獨(dú)特的深厚的民族文化和美學(xué)傳統(tǒng)中去探求”,“戲曲發(fā)展的主流,還是循著虛擬的法則前進(jìn),終于形成了自己的獨(dú)特的美學(xué)體系”。他們的舉例中也毫不例外地包括虛擬性演馬。需要注意的是,早期理論家在賦予戲曲“寫(xiě)意”“會(huì)意”等特征時(shí)仍然比較審慎。張厚載雖然認(rèn)為假象會(huì)意是中國(guó)舊戲的優(yōu)點(diǎn),但也未排除舊戲存在用假象的地方太多、太過(guò)分的問(wèn)題。余上沅雖以寫(xiě)意性將戲曲與西方寫(xiě)實(shí)戲劇對(duì)立,但也承認(rèn)“兩派各有特長(zhǎng),各有流弊”;也未完全肯定戲曲是純粹藝術(shù),而是謹(jǐn)慎表述為“至少有做到純粹藝術(shù)的趨向”。趙太侔更指出在“反寫(xiě)實(shí)”特征上,中國(guó)戲劇“不曾達(dá)到中國(guó)繪畫(huà)的地位”。但在黃佐臨、張庚的措辭中,寫(xiě)意、虛擬等作為戲曲的藝術(shù)特征已毫無(wú)疑問(wèn),其蘊(yùn)含的文化意義十分重大。如果說(shuō)余上沅等人的努力尚是在幫助戲曲在變局中找到生存的理論支點(diǎn),黃佐臨、張庚的論述則飽含著國(guó)族文化的自豪感,強(qiáng)調(diào)中國(guó)戲曲作為世界主要戲劇流派之一的意義。

四、“非寫(xiě)實(shí)”戲曲理論的再檢視

寫(xiě)意、虛擬等非寫(xiě)實(shí)理論自始至終都裹挾著國(guó)族文化情感,并不斷強(qiáng)化。盡管其與胡適等全盤西化的主張?jiān)趯?shí)質(zhì)上并無(wú)差異,都是試圖以西方的肯定賦予中國(guó)戲劇在現(xiàn)代世界存在的合法性,但其與西方標(biāo)新立異的表面姿態(tài)更符合國(guó)人渴求自信的心理。這讓?xiě)蚯囆g(shù)特征這一本屬于藝術(shù)層面、學(xué)術(shù)層面的問(wèn)題復(fù)雜化,客觀的立論變得更加困難。非寫(xiě)實(shí)理論雖不乏質(zhì)疑者,但其權(quán)威未曾動(dòng)搖,對(duì)20世紀(jì)以來(lái)的戲曲藝術(shù)實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究都產(chǎn)生了深刻影響,并幾乎進(jìn)入了學(xué)者和戲曲工作者的潛意識(shí),寫(xiě)實(shí)風(fēng)格演馬的驟然式微,便是其表現(xiàn)之一。

做過(guò)內(nèi)廷供奉的曹心泉于20世紀(jì)30年代感慨道:“謂中國(guó)劇為象征化,真知其一不知其二者也。”他雖自知“不合時(shí)宜”,但希望后之學(xué)者能從中“得一二見(jiàn)解”。寫(xiě)意、虛擬、象征、程式等非寫(xiě)實(shí)理論為提振民族藝術(shù)自信、保存民族傳統(tǒng)文化發(fā)揮過(guò)積極作用,但由于其形成并非基于戲曲全部的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn),而是近代中外理論家以西方寫(xiě)實(shí)戲劇為鏡鑒重構(gòu)戲曲傳統(tǒng)的產(chǎn)物,導(dǎo)致了寫(xiě)實(shí)與非寫(xiě)實(shí)之間非此即彼的話語(yǔ)對(duì)立,對(duì)戲曲藝術(shù)的寫(xiě)實(shí)傳統(tǒng)造成了極大的貶斥與壓抑。孫柏指出,將中西戲劇的差異擴(kuò)大化為諸如寫(xiě)實(shí)/寫(xiě)意這類美學(xué)形態(tài)上虛假的二元對(duì)立,一個(gè)原因是“論述者缺乏關(guān)于十九世紀(jì)西方演劇史的基本知識(shí)”。需要補(bǔ)充的是,另一個(gè)重要原因是論述者亦缺乏對(duì)中國(guó)戲劇史全面、客觀的認(rèn)識(shí),對(duì)戲曲表演形態(tài)豐富性認(rèn)識(shí)的匱乏與對(duì)戲曲藝術(shù)特征認(rèn)知的偏仄是互為因果的。本文雖以戲曲演馬方式為引入,但事實(shí)上除了以鞭代馬外,以槳代舟、車旗代車、一桌二椅指代任何場(chǎng)景等今日視為戲曲藝術(shù)特色的典型代表者,都在20世紀(jì)以來(lái)經(jīng)歷了類似的“經(jīng)典化”過(guò)程,重新考證這些表演方式的意義,并不只在于戲劇形態(tài)本身,真正的重點(diǎn)是通過(guò)這樣的知識(shí)更新使我們看到中國(guó)戲劇形態(tài)、風(fēng)格的多樣性,如同“寫(xiě)實(shí)”不足以概括西方戲劇一樣,“非寫(xiě)實(shí)”也無(wú)法概括中國(guó)戲曲。

長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)非寫(xiě)實(shí)理論提出商榷的學(xué)者,多質(zhì)疑戲曲非寫(xiě)實(shí)的程度,提出諸如“虛實(shí)結(jié)合”“既寫(xiě)實(shí)又寫(xiě)意”這般折中的觀點(diǎn)。這類觀點(diǎn)固然沒(méi)錯(cuò),但放之四海而皆準(zhǔn),不能稱作中國(guó)戲劇獨(dú)有之特色,仍未擺脫二元對(duì)立思維構(gòu)架的約束。從媒介屬性來(lái)看,戲劇是對(duì)現(xiàn)實(shí)的模仿,故必然具有寫(xiě)實(shí)性;但絕無(wú)照搬現(xiàn)實(shí)的可能,故必然具有非寫(xiě)實(shí)性。此兩種屬性之于戲劇是二而為一、渾然一體的。即便是中國(guó)戲曲中的以鞭代馬、以槳代舟、上樓、開(kāi)門等典型的虛擬表演,也拋不開(kāi)寫(xiě)實(shí)成分,否則觀眾無(wú)法會(huì)意。越來(lái)越多的前沿成果開(kāi)始質(zhì)疑寫(xiě)實(shí)/非寫(xiě)實(shí)這類二元對(duì)立模式對(duì)于戲曲藝術(shù)特征研究的有效性,共同指向了一種關(guān)于中國(guó)戲曲的非本質(zhì)主義的理解。以表演風(fēng)格是否寫(xiě)實(shí)作為中西戲劇之差異的本質(zhì)特征是簡(jiǎn)單粗暴的,帶來(lái)了纏繞不清的話語(yǔ)陷阱,給學(xué)術(shù)研究和藝術(shù)實(shí)踐帶來(lái)諸多消極影響。

在學(xué)術(shù)層面,過(guò)于強(qiáng)大的理論預(yù)設(shè),干擾了人們對(duì)史實(shí)的判斷,直接影響了中國(guó)戲劇史的研究。把戲曲非寫(xiě)實(shí)特征回溯性地建構(gòu)為一個(gè)整體,是20世紀(jì)以來(lái)特定的歷史敘述和知識(shí)生產(chǎn)的結(jié)果,在回溯的過(guò)程中論述者發(fā)揮了篩選、剪裁、解讀史料的強(qiáng)大主觀性。論述者往往用材料比附觀念,在史料不足或未做充分考證的情況下,將史料做符合非寫(xiě)實(shí)理論之解釋,造成對(duì)基本史實(shí)把握的失當(dāng)。如前文所述,劇本中凡提到馬鞭或馬童,便將之輕斷為以鞭代馬表演;研究某一時(shí)代或劇種的砌末,明知均為寫(xiě)實(shí),偏要強(qiáng)解其中一兩件是虛擬性的,似乎不如此便無(wú)法稱道其藝術(shù)水平。又常以進(jìn)化論的思維,將寫(xiě)實(shí)風(fēng)格砌末與表演看作低級(jí)形態(tài),而將以鞭代馬、以槳代舟等虛擬性表演視為進(jìn)化后的高級(jí)形態(tài),從而造成了對(duì)戲曲發(fā)展規(guī)律認(rèn)識(shí)的嚴(yán)重偏差。也常以非寫(xiě)實(shí)理論強(qiáng)加于古人,造成對(duì)作家、作品評(píng)價(jià)的失當(dāng),諸如對(duì)孔尚任《桃花扇》、李漁《蜃中樓》等劇所用大型寫(xiě)實(shí)風(fēng)格布景和道具的指摘,未考察其演出之劇場(chǎng)效果、觀眾反應(yīng)、同代人的評(píng)價(jià)等,便輕言其存在“矛盾”“不成功”。還常以非寫(xiě)實(shí)理論強(qiáng)解戲曲史,導(dǎo)致論述邏輯紊亂、難以自洽,面對(duì)大量寫(xiě)實(shí)風(fēng)格砌末和表演的史實(shí),用諸如“未能成為中國(guó)戲曲舞臺(tái)美術(shù)的主流”“走彎路”這類缺乏史料支撐的主觀性斷語(yǔ),便輕易將之排斥于戲曲發(fā)展的脈絡(luò)之外。在研究近代戲曲時(shí),則容易把寫(xiě)實(shí)風(fēng)格表演和舞美輕易歸為受西方影響,而忽視了戲曲自身寫(xiě)實(shí)傳統(tǒng)的延續(xù)性。此類問(wèn)題,在今日之戲曲研究中幾乎隨處可見(jiàn)。

在藝術(shù)實(shí)踐層面,一味追求寫(xiě)意、虛擬等非寫(xiě)實(shí)特色,刻意忽視戲曲的寫(xiě)實(shí)傳統(tǒng),本意雖是為戲曲在世界劇壇爭(zhēng)得一席之地,但最終不僅沒(méi)能帶來(lái)戲曲的重振,反而使之走向了博物館化和自我東方化,與市場(chǎng)、觀眾和時(shí)代的審美精神嚴(yán)重疏離。例如,孔尚任的《桃花扇》乃作者極為精心構(gòu)撰之作,不但注意劇本文詞的精致,也注意在舞臺(tái)呈現(xiàn)的細(xì)節(jié)上別出心裁,連插科打諢、下場(chǎng)詩(shī)都不肯留給演員隨意發(fā)揮,寫(xiě)實(shí)風(fēng)格舞美則是其整體藝術(shù)構(gòu)思的有機(jī)部分。劇中用寫(xiě)實(shí)風(fēng)格布景營(yíng)造不同場(chǎng)次的情境,輔助劇情進(jìn)展;使用諸多船只砌末,實(shí)現(xiàn)了“冷”“熱”場(chǎng)的合理搭配,舞臺(tái)效果符合觀眾審美。然而,今日昆劇并不以此名家名作為傳統(tǒng),雖遵照文辭,卻去除了大型寫(xiě)實(shí)風(fēng)格道具與布景,舞臺(tái)上清清冷冷。孔尚任曾對(duì)顧彩改動(dòng)《桃花扇》的劇情表達(dá)不滿,若見(jiàn)今日情狀,恐不免再寫(xiě)檄文。又如前文所及,尚派代表作《漢明妃》以跑竹馬為全劇最大亮點(diǎn),觀眾望見(jiàn)劇場(chǎng)前擺設(shè)的竹馬砌末便紛至沓來(lái)。尚小云及其門下眾多著名藝人皆以此劇之跑竹馬為號(hào)召觀眾的法寶,屢試不爽。而今日尚派弟子已將跑竹馬改為虛擬性馬舞,酣暢與震撼程度大不如前。事實(shí)上,在20世紀(jì)以來(lái)非寫(xiě)實(shí)理論“一統(tǒng)江湖”的大勢(shì)中,大量劇種或劇目就此失去了原有的重要優(yōu)長(zhǎng)與特色,趨于千篇一律。戲曲本是兼收并蓄、不執(zhí)于一端的,根據(jù)不同觀眾、場(chǎng)合、劇場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)條件因地制宜、適時(shí)而生,不斷創(chuàng)造新的藝術(shù)境地。寫(xiě)實(shí)、非寫(xiě)實(shí)之于戲劇藝術(shù)只是手法層面上的模糊傾向,并非涇渭分明、具有民族文化屬性的金科玉律或本質(zhì)特征,而創(chuàng)造好的作品才應(yīng)該是它們的共同指向。

① 張厚載:《我的中國(guó)舊戲觀》,《新青年》第5卷第4號(hào),1918年10月;余上沅編:《國(guó)劇運(yùn)動(dòng)》,新月書(shū)店1927年版,第196—199頁(yè);齊如山:《國(guó)劇藝術(shù)匯考》,梁燕主編:《齊如山文集》第3卷,河北教育出版社2010年版,第69頁(yè);張彭春:《中國(guó)舞臺(tái)藝術(shù)縱橫觀》,黃燕生譯,黃殿祺編:《話劇在北方的奠基人之一—— 張彭春》,中國(guó)戲劇出版社1995年版,第153—159頁(yè)。國(guó)外理論家對(duì)戲曲以鞭代馬的論說(shuō),參見(jiàn)田民:《梅蘭芳與20世紀(jì)國(guó)際舞臺(tái):中國(guó)戲劇的定位與置換》,何恬譯,江蘇人民出版社2022年版,第47、104、224、279、333、346頁(yè)。

② 孫楷第:《元曲新考》,《滄州集》,中華書(shū)局2009年版,第219—221頁(yè);周貽白:《中國(guó)戲劇史長(zhǎng)編》,人民文學(xué)出版社1960年版,第339—340頁(yè);周育德:《竹馬說(shuō)》,《戲劇研究》1980年第2期;曹廣濤:《戲曲馬匹道具形制嬗變簡(jiǎn)論》,《四川戲劇》2006年第1期;元鵬飛:《戲曲與演劇圖像及其他》,中華書(shū)局2007年版,第106—110頁(yè);黎國(guó)韜、詹雙暉:《竹馬補(bǔ)說(shuō)——兼論竹馬戲與白字戲》,《民族藝術(shù)研究》2010年第1期。

③ 任半塘:《唐戲弄》,上海古籍出版社1984年版,第997頁(yè)。

④ 歐陽(yáng)江琳:《南戲演劇形態(tài)研究》,廣東高等教育出版社2019年版,第296頁(yè)。

⑤ 西湖老人:《繁勝錄》,中國(guó)商業(yè)出版社1982年版,第1頁(yè);吳自牧:《夢(mèng)粱錄》,鮑廷博輯:《知不足齋叢書(shū)》第28集,上海古書(shū)流通處1921年影印版,第4頁(yè);周密:《武林舊事》,俞為民、孫蓉蓉編:《歷代曲話匯編·唐宋元編》,黃山書(shū)社2005年版,第143頁(yè)。

⑥ 黎國(guó)韜、詹雙暉:《竹馬補(bǔ)說(shuō)——兼論竹馬戲與白字戲》。

⑦ 孫楷第:《元曲新考》,《滄州集》,第219—221頁(yè);周育德:《竹馬說(shuō)》;黎國(guó)韜、詹雙暉:《竹馬補(bǔ)說(shuō)——兼論竹馬戲與白字戲》。

⑧ 徐扶明:《元代雜劇藝術(shù)》,上海古籍出版社2014年版,第210頁(yè)。

⑨ 趙仲邑:《精廬小札》,廣東人民出版社1983年版,第141頁(yè);柯潤(rùn)璞:《元雜劇的戲場(chǎng)藝術(shù)》,魏淑珠譯,(臺(tái)灣) 巨流圖書(shū)公司2001年版,第108頁(yè)。

⑩ 周貽白:《中國(guó)戲劇史長(zhǎng)編》,第239頁(yè)。

柯潤(rùn)璞:《元雜劇的戲場(chǎng)藝術(shù)》,第108頁(yè),第111頁(yè)。

廖奔:《中國(guó)古代劇場(chǎng)史》,人民文學(xué)出版社2012年版,第206頁(yè)。

郭小剛《基于圖像學(xué)的中國(guó)古代竹馬舞流變考源》(《北京舞蹈學(xué)院學(xué)報(bào)》2018年第1期) 一文臚列了較多古代竹馬圖像,可參見(jiàn)。

《脈望館鈔校古今雜劇》第14冊(cè),《古本戲曲叢刊》四集之三,商務(wù)印書(shū)館1958年版。

張庚、郭漢城:《中國(guó)戲曲通史》,中國(guó)戲劇出版社1992年版,第347頁(yè)。

孫楷第:《滄州集》,第220頁(yè)。

周育德:《竹馬說(shuō)》;柯潤(rùn)璞:《元雜劇的戲場(chǎng)藝術(shù)》,第108頁(yè)。

《脈望館鈔校古今雜劇》第56、74、79、65冊(cè),《古本戲曲叢刊》四集之三。

姚元之:《竹葉亭雜記》,中華書(shū)局1982年版,第6頁(yè),第6頁(yè)。

昆岡等奉敕撰:《欽定大清會(huì)典圖》卷五六,光緒刊本。

故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第666冊(cè),海南出版社2000年版,第374頁(yè)。

故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第660冊(cè),第231頁(yè)。

王芷章編:《清昇平署志略》,商務(wù)印書(shū)館1937年版,第220、251頁(yè),第279頁(yè)。

朱家溍、丁汝芹:《清代內(nèi)廷演劇始末考》,故宮出版社2014年版,第475頁(yè)。

《申報(bào)》1890年12月27日,《〈申報(bào)〉影印本》第37冊(cè),上海書(shū)店1984年版,第1143頁(yè)。

吳新雷主編:《中國(guó)昆劇大辭典》,南京大學(xué)出版社2002年版,第224頁(yè)。

中國(guó)戲曲志編輯委員會(huì)編:《中國(guó)戲曲志·廣西卷》,中國(guó)ISBN中心2000年版,第114頁(yè),第114頁(yè)。

《遙集堂新編馬郎俠牟尼合記》卷上,《古本戲曲叢刊》二集,商務(wù)印書(shū)館1955年版。

《新刻全像古城記》卷上,《古本戲曲叢刊》初集,商務(wù)印書(shū)館1954年版。

王安祈:《明代傳奇之劇場(chǎng)及其藝術(shù)》,花木蘭文化出版社2012年版,第257—258頁(yè),第255頁(yè)。

《重校埋劍記》卷上,《古本戲曲叢刊》初集。元鵬飛將“鎖腳”誤認(rèn)作“銷腳”,并稱“所謂‘銷腳可能就是騎馬動(dòng)作程式的早期術(shù)語(yǔ)”(《戲曲與演劇圖像及其他》,第107頁(yè))。據(jù)劇情,“鎖腳”是腳上帶著枷鎖之義。

《粵劇表演藝術(shù)大全·做打卷》,廣州出版社2019年版,第106頁(yè),第106頁(yè)。

謝醒伯、黃鶴鳴:《解放前南寧的粵劇》,《南寧文史資料》1987年第2輯。

袁玉堃講述:《袁玉堃舞臺(tái)藝術(shù)》,四川文藝出版社1986年版,第246頁(yè)。

《新編雙魚(yú)珮傳奇》上卷,《古本戲曲叢刊》三集,商務(wù)印書(shū)館1957年版。

郭小剛:《基于圖像學(xué)的中國(guó)古代竹馬舞流變考源》。

段安節(jié):《樂(lè)府雜錄》,《歷代曲話匯編·唐宋元編》,第28頁(yè)。

范濂:《云間據(jù)目抄》卷二,奉賢褚氏重刊本1928年版。

朱光榮:《元雜劇是怎樣形成的》,《貴州文史叢刊》1989年第1期。

董含:《莼鄉(xiāng)贅筆》,《叢書(shū)集成續(xù)編》第96冊(cè),上海書(shū)店出版社1994年版,第76頁(yè)。

趙翼:《檐曝雜記》,中華書(shū)局1982年版,第11頁(yè)。

李綠園:《歧路燈》,中州古籍出版社1998年版,第85頁(yè)。

元鵬飛:《戲曲與演劇圖像及其他》,第108頁(yè);廖奔、劉彥君:《中國(guó)戲曲發(fā)展史》第3卷,山西教育出版社2000年版,第142頁(yè)。

符桂花編:《瓊劇(1959—2009)》,南海出版公司2009年版,第183頁(yè)。

中國(guó)戲曲志編輯委員會(huì)編:《中國(guó)戲曲志·安徽卷》,中國(guó)ISBN中心1993年版,第390—391頁(yè)。

Will Irwin,“The Drama That Was in Chinatown”,The New York Times, April 10, 1921.

何冶主編:《重慶戲曲志》,文化藝術(shù)出版社1991年版,第372頁(yè)。

《俗文學(xué)叢刊》第43冊(cè),(臺(tái)灣) 新文豐出版股份有限公司2001年版,第315—339頁(yè);黃仕忠主編:《清車王府藏戲曲全編》第6冊(cè),廣東人民出版社2013年版,第66—68頁(yè)。

《順天時(shí)報(bào)》1918年5月1日。

翁偶虹著,張景山編:《菊圃掇英錄》,北京出版社2018年版,第300—302、306頁(yè);龔和德:《京劇說(shuō)匯》,北京時(shí)代華文書(shū)局2016年版,第151頁(yè)。

張厚載:《我的中國(guó)舊戲觀》。

余上沅:《舊戲評(píng)價(jià)》,《國(guó)劇運(yùn)動(dòng)》,第193、197頁(yè),第193、200頁(yè)。

趙太侔:《國(guó)劇》,《國(guó)劇運(yùn)動(dòng)》,第14—15頁(yè),第10頁(yè),第10頁(yè)。

田民:《梅蘭芳與20世紀(jì)國(guó)際舞臺(tái):中國(guó)戲劇的定位與置換》,第309頁(yè)。

趙英暉:《作為戲劇美學(xué)概念的“暗示”——薩特在中國(guó)戲曲演出中看到了什么?》,《文藝研究》2022年第4期。

John Martin,“The Dance: An Exotic Art”,The New York Times, Febuary 23, 1930.

孫柏:《紐約進(jìn)行時(shí):梅蘭芳的美國(guó)逆局——對(duì)一個(gè)戲劇史轉(zhuǎn)折時(shí)刻的追索》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2022年第11期。

齊如山:《說(shuō)戲》,《齊如山文集》第1卷,第11頁(yè)。

齊如山:《梅蘭芳藝術(shù)一斑》,《齊如山文集》第2卷,第135、136頁(yè)。

齊如山:《國(guó)劇藝術(shù)匯考》,《齊如山文集》第3卷,第8頁(yè)。

張彭春:《中國(guó)舞臺(tái)藝術(shù)縱橫觀》,《話劇在北方的奠基人之一張彭春》,第154、156頁(yè)。

黃佐臨:《漫談戲劇觀》,《人民日?qǐng)?bào)》1962年4月25日;《梅蘭芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布萊希特戲劇觀比較》,《人民日?qǐng)?bào)》1981年8月12日。

張庚:《中國(guó)戲曲》,《中國(guó)大百科全書(shū)·戲曲·曲藝卷》,中國(guó)大百科全書(shū)出版社1983年版,第2、3頁(yè)。張庚、郭漢城主編的《中國(guó)戲曲通論》(上海文藝出版社1989年版) 中,也把“虛擬性”作為戲曲的主要特征之一。

雪儂:《曹心泉談二黃今昔》,《劇學(xué)月刊》第7期,1934年。

郭超曾探討過(guò)梅蘭芳海外演出過(guò)程中重塑戲曲傳統(tǒng)的問(wèn)題,參見(jiàn)Chao Guo,“Cultural Anxiety and the Re?construction of theXiqu Tradition through Mei Lanfangs Overseas Performances, 1919—1930”,Asian TheatreJournal, Vol. 37, No. 2 (Fall 2020): 533-548。

孫柏:《十九世紀(jì)西方演劇與晚清國(guó)人的接受》,上海人民出版社2021年版,第5頁(yè)。

作者單位深圳大學(xué)饒宗頤文化研究院

責(zé)任編輯高小凡