數字普惠金融、創業水平與共同富裕

鞏艷紅 高金城

摘 要:實現共同富裕是全體人民的美好愿望,大力發展數字普惠金融有助于促進公平、提高效率,推動共同富裕。基于此,本文使用2011—2020年我國31個省的面板數據,實證檢驗數字普惠金融對共同富裕的影響效應和促進機制。基準回歸表明,數字普惠金融能有效促進經濟發展,提升居民可支配收入水平;中介回歸結果表明,數字普惠金融通過提升地區創業水平來促進各地經濟增長、提升居民的可支配收入水平,從而促進共同富裕。在進行穩健性分析后,結果依然成立。

關鍵詞:數字普惠金融;共同富裕;中介效應;穩健性分析;經濟發展

本文索引:鞏艷紅,高金城.<變量 2>[J].中國商論,2024(01):-036.

中圖分類號:F832 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2024)01(a)--04

1 引言

習近平總書記在黨的二十大代表大會上指出,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。我國堅持把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點,著力促進全體人民共同富裕。經過幾十年的發展,我國經濟取得了歷史性成就,但是由于地區資源約束、地理位置等原因,經濟發展仍然面臨著地區發展不平衡不充分的問題,對實現共同富裕的宏偉目標是一個巨大的挑戰,因此如何推動共同富裕是當前經濟發展的關鍵。隨著科學技術的發展,推動數字化和信息化技術在金融領域的應用,數字普惠金融應運而生。數字普惠金融的出現有助于緩解企業融資約束,為經濟發展提供活力,推動實現共同富裕的宏偉目標。

(1)數字普惠金融促進共同富裕的直接效應。宏觀方面,數字普惠金融推動經濟包容性增長,創造就業機會和崗位,提升居民收入水平,促進共同富裕。微觀方面,數字普惠金融不僅能夠緩解融資約束,還能滿足中小微企業的融資需求,因此有助于企業發展和改善家庭的財富狀況,對促進共同富裕具有深刻影響。同時,有學者認為中國的數字金融發展速度非常快,有效改善相對貧困狀態,有效提高農民收入。數字普惠金融有助于各地區發展經濟,對共同富裕具有顯著的正向作用,在提高居民收入和縮小城鄉收入差距方面作用效果顯著;數字化程度越高的地區,對共同富裕的促進作用越有效,對于緩解個體貧富差距、實現共同富裕起到促進作用,但還未實現最優作用。

(2)數字普惠金融促進共同富裕的間接效應。在傳統金融中,受到金融約束等因素的影響,無法很好地滿足創業者的融資需求,企業規模往往較低,從這個層面上看,抑制創業活動。數字普惠金融促進創業活動主要表現在兩個方面:一方面,數字普惠金融與傳統產業融合,推進產業結構優化,迫使不符合社會生產力發展的企業退出市場,釋放更多生產要素,為創業者提供創業資源;另一方面,數字普惠金融融合了數字化技術,降低創業成本,包括時間成本、信息成本和搜尋成本等,緩解弱勢群體和偏遠地區居民受到的融資排斥,提高金融為實體經濟服務的效率,激發城市創業活躍度,提升創業水平,且數字普惠金融的子指標對創業活動有促進作用。發展數字普惠金融推動創業活動的順利開展,其子指標對減輕融資約束作用更加明顯[9],更加有助于促進共同富裕。

2 理論分析與研究假設

2.1 數字普惠金融對實現共同富裕的直接效應

理解共同富裕需要抓住兩個關鍵詞:富裕和共享,意味著先要富起來,再使發展成果由人民共享。富裕要求繼續發展經濟,做大“蛋糕”,提高居民的可支配收入;共享要求發展成果由人民享有,特別是由農村居民享有發展成果,這就要求提升農村居民的可支配收入水平,提高其生活的幸福感。數字普惠金融將移動互聯網、信息處理及數據通信一系列相關技術融合在傳統金融中,在一定程度上解決了傳統金融信息不對稱、時間成本和信息查找成本高等問題,為經濟發展提供活力,促進做大“蛋糕”。共享的關鍵是農村,對于農村居民而言,數字普惠金融能夠在更大程度上消除傳統金融的限制,滿足其金融需求,提高對金融的獲取和使用能力,增加原始資本積累,提高投資比例,促進農村經濟發展,提升農村居民的可支配收入水平,使更多經濟發展成果由農村居民享有。綜合上述分析,本文提出假說1:發展數字普惠金融促進共同富裕。

2.2 數字普惠金融對實現共同富裕的中介效應

就業是最大的民生,創業活動能夠滿足當前社會更多的就業崗位需求。在新冠疫情的影響下,眾多中小微企業難以維持快速穩定發展的狀態而不得不進行裁員減員,待就業和失業人口數量有可能進一步增加;而每年有幾百萬的畢業生進入就業市場,如果沒有足夠的就業崗位,共同富裕就無從談起。創業活動能夠增加就業崗位,對改善民生和促進公平具有重要作用,是實現共同富裕的重要途徑。數字普惠金融在傳統金融的基礎上進一步發展起來,其具有數字化優勢,更加體現公平和效率,能夠實現金融供給的普惠性,有助于解決金融約束和現金流的問題,為企業家和創業者提供創業資金和良好的信息來源,促進開展創業活動,增加就業崗位,提升居民可支配收入水平,進而促進共同富裕。綜合上述分析,本文提出假說2:數字普惠金融促進開展創業活動,從而促進共同富裕。

3 研究設計

3.1 數據來源及處理

本文選取我國31個省2011—2020年的數據。(1)被解釋變量:人均可支配收入和農村居民可支配收入,數據來源于國家統計局和各省統計年鑒,用于刻畫各省共同富裕程度;(2)解釋變量:數字普惠金融指數,來源于北京大學數字普惠金融研究中心,主要刻畫各省數字普惠金融發展程度;(3)中介變量:創業水平,從國泰安數據庫中獲取私營企業數量和各省勞動力人口數,經過人工處理獲得衡量各省創業水平的數據。

3.2 變量說明

3.2.1 被解釋變量

本文的被解釋變量為共同富裕。借鑒劉培林等(2021)的研究方法,從總體富裕和發展成果共享來衡量共同富裕,使用居民人均可支配收入水平衡量總體富裕,用lnAinc表示。實現共同富裕的關鍵在農村,提高農村居民可支配收入才能體現共享,因此使用農村居民可支配收入水平衡量發展成果共享,用lnTinc表示。在模型穩健性檢驗中,將被解釋變量更換為國內人均生產總值。

3.2.2 核心解釋變量

本文的核心解釋變量為數字普惠金融發展指數(lnDFI)。使用北京大學數字普惠金融研究中心所發布的數字普惠金融指數來衡量各地區數字普惠金融發展水平。在檢驗數字普惠金融對共同富裕直接影響效應中,將數字普惠金融發展指數作為解釋變量,并在穩健性分析中將該指數的子指標用作解釋變量。

3.2.3 中介變量

中介變量為創業水平(lnAct)。數字普惠金融為創業者提供便捷的融資渠道,推動創業活動的發展,增加就業崗位,提升可支配收入水平,促進共同富裕。

3.2.4 控制變量

為了使模型更加有效,本文加入相關的控制變量。借鑒覃成林、楊霞(2017)的研究方法,將對外開放程度、城鎮化率及金融結構存貸款余額比作為控制變量(見表1)。

3.3 模型設定

為了驗證本文的假說1,構建基準模型:

其中,Yit表示被解釋變量;DFIit表示解釋變量;Controlsit表示控制變量;α0、α1和α2分別表示模型的常數項、解釋變量的系數和控制變量的系數。

為了驗證假說2,參考溫忠麟、葉寶娟(2014)的中介效應檢驗做法,構建以下模型,Medit表示中介變量。

4 實證分析

4.1 相關性分析

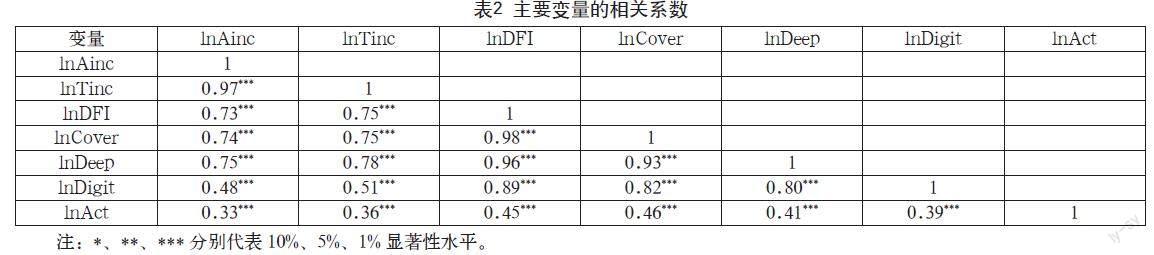

從表2的相關系數來看,數字普惠金融與居民人均可支配收入水平、創業水平及農村居民可支配收入水平呈正相關,符合本文研究理論基礎,且均在1%水平上顯著。而創業水平與居民可支配收入和農村居民可支配收入水平也呈正相關,符合理論基礎,且在1%水平上均顯著。分析變量間的關系,為進一步分析和進行實證檢驗提供一定的理論依據。

4.2 基準回歸分析

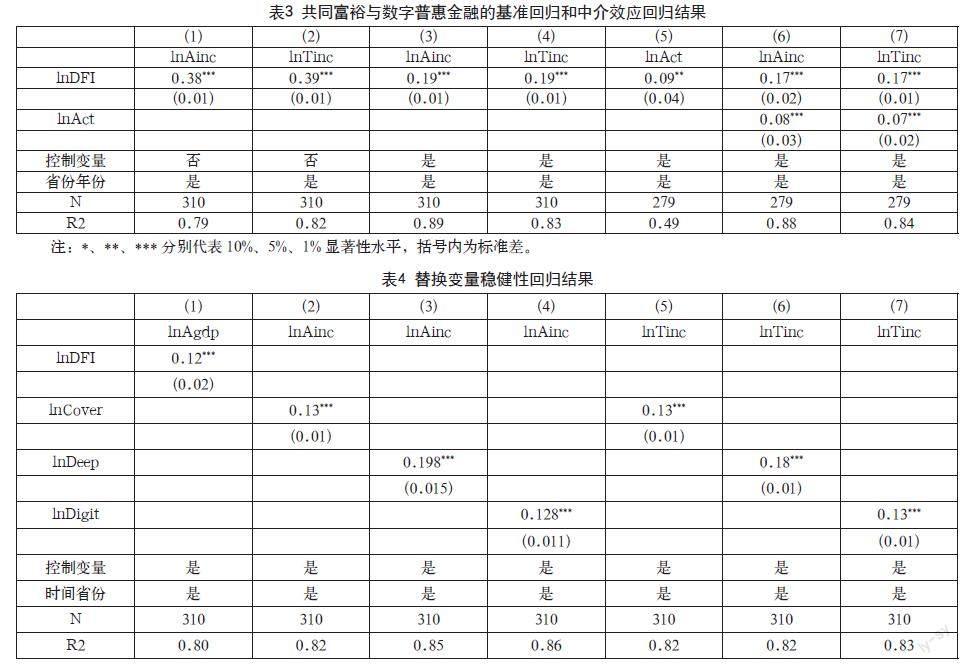

表3中列(1)-(4)為基準回歸結果。為了提高回歸結果的可信度,在基準回歸分析中運用固定年份效應和省份固定效應雙固定效應模型。表3列(1)和列(2)表示在不加入控制變量時,被解釋變量和解釋變量的回歸結果,回歸系數分別為0.38和0.39,符合本文的研究假設,說明隨著數字普惠金融的發展,富裕和共享的程度越來越高。表3列(3)和列(4)加入控制變量后被解釋變量和解釋變量的回歸結果,回歸系數分別為0.19和0.19,均在1%水平上顯著。根據實證結果,本文認為數字普惠金融有利于提升可支配收入水平,實現共同富裕,因此假說1得到驗證。

4.3 創業水平的中介效應檢驗

表3中列(5)-(7)為中介效應回歸結果。表3列(5)是控制了相關變量后,數字普惠金融與創業水平的回歸結果,系數為0.09,符合理論預期,所以數字普惠金融有助于提升創業水平。表3列(6)是控制相關變量后,檢驗數字普惠金融和創業水平對居民可支配收入的回歸結果,數字普惠金融和創業水平的回歸系數分別為0.17和0.08,均在1%的水平上顯著,說明創業水平在數字普惠金融對可支配收入影響中發揮中介作用。表3列(7)表示數字普惠金融和創業水平對農村居民可支配收入的回歸結果,系數分別為0.17和0.07,系數顯著為正,符合理論預期,且在1%水平上顯著,所以創業水平在數字普惠金融對提升農村居民可支配收入水平中發揮中介效應。綜合分析驗證了數字普惠金融的發展有利于提升創業水平,推動共同富裕,因此假說2得到驗證。

4.4 穩健性分析

表4為穩健性檢驗的回歸結果。表4列(1)是將人均居民可支配收入的被解釋變量更換為人均國內生產總值,回歸結果顯著,回歸系數為0.12,標準差為0.02,調整后的擬合系數為0.80,模型通過了更換被解釋變量的穩健性檢驗。列(2)到列(7)的解釋變量為數字普惠金融的子指標。列(2)到列(4)的被解釋變量為人均居民可支配收入,變換解釋變量的回歸結果。覆蓋廣度、使用深度和數字化程度的回歸系數分別為0.13、0.198和0.128,在1%的水平上均顯著,標準差分別為0.01、0.02和0.01;調整后的擬合系數分別為0.82、0.85和0.86。表4列(5)-(7)表示被解釋變量為農村居民人均可支配收入與覆蓋廣度、使用深度和數字化程度的回歸結果,系數分別為0.13、0.18和0.13,標準差均為0.01;調整后的擬合系數分別為0.82、0.82和0.83。綜合上述分析,模型通過了替換解釋變量的穩健性檢驗。

5 結語

本文使用全國31個省份2011—2020年的面板數據實證分析各省的數字普惠金融發展對共同富裕的影響效應及影響機制,通過基準回歸分析和中介效應分析得出以下兩個主要結論:第一,數字普惠金融的發展有利于促進各省實現共同富裕。具體來說,數字普惠金融的發展對各省市提高居民人均可支配收入有巨大貢獻,也有利于提升農村居民的收入水平。第二,發展數字普惠金融有利于提升創業水平,進而促進共同富裕。創業水平越高的省份,數字普惠金融對共同富裕的影響作用越明顯。

基于上述結論,本文提出以下建議:

首先,各省市政府應繼續加快推動發展數字普惠金融,夯實鄉村數字普惠金融設施建設,使更多居民和創業者能享受數字普惠金融帶來的“便利”。一方面,政府需要加快構建數據平臺,特別是針對偏遠落后地區的數字基礎設施建設,同時要維護好相關平臺,讓平臺真正發揮便民的作用。另一方面,在數字經濟發展的大背景下,政府應積極引導傳統金融向數字普惠金融發展,使更多居民和企業利用金融消費與投資。

其次,重視創業的中介作用,以創業增加就業崗位,以就業推動共同富裕。在我國“大眾創業、萬眾創新”的背景下,積極利用數字普惠金融提升創業水平,努力使創業水平增長保持在一定水平上。同時,政府應完善相關的法律制度,為創業者提供法律支持。

參考文獻

張勛,萬廣華,張佳佳,等.數字經濟、普惠金融與包容性增長[J].經濟研究,2019,54(8):71-86.

田瑤,趙青,郭立宏.數字普惠金融與共同富裕的實現:基于總體富裕與共享富裕的視角[J].山西財經大學學報,2022,44(9):1-17.

張嫣娟,陳海龍.數字普惠金融對相對貧困的改善效應檢驗[J].統計與決策,2023,39(4):148-152.

劉心怡,黃穎,黃思睿,等.數字普惠金融與共同富裕: 理論機制與經驗事實[J].金融經濟學研究,2022,37(1):135-149.

王瑛,楊航,張曉雯.數字普惠金融、居民消費與共同富裕[J].統計與決策,2023,39(3):148-153.

李建軍,李俊成.普惠金融與創業: “授人以魚”還是“授人以漁”[J] .金融研究,2020,475(1): 69-87.

惠獻波.數字經濟、創業活躍度與共同富裕:來自智慧城市建設的證據[J].當代經濟管理,2023(2):1-12.

謝絢麗,沈艷,張皓星.數字金融能促進創業嗎:來自中國的證據[J].經濟學(季刊),2018,17(4):1557-1580.

馬德功,滕磊.數字金融、創業活動與包容性增長[J].財經論叢,2020(9):54-63.

劉培林,錢滔,黃先海,等.共同富裕的內涵、實現路徑與測度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

覃成林,楊霞.先富地區帶動了其他地區共同富裕嗎:基于空間外溢效應的分析[J].中國工業經濟,2017(10):44-61.

溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.