短期增溫對內蒙古大青山油松人工林土壤溫室氣體通量的影響

張曉璞 馬秀枝 李長生 吳天龍 吳昊 梁芝

摘要? [目的]揭示內蒙古大青山土壤溫室氣體通量的變化趨勢和影響,為溫室氣體在森林生態系統的排放機制和影響因素提供理論基礎。[方法]利用OTC(開頂式增溫箱)模擬大氣溫度升高,采用靜態箱-氣相色譜法野外原位觀測土壤溫室氣體(CO2、CH4、N2O)通量的日動態、季節動態及年際動態的變化規律。[結果]模擬增溫的條件下,5、10、20、40 cm土層土壤年均增溫分別為1.13、2.16、1.21、0.70 ℃,大氣年均增溫0.61 ℃;增溫處理下,5、10、20 cm土層土壤年均濕度分別降低4.64%、3.50%和8.43%,40 cm土層土壤濕度平均增加1.87%,大氣濕度平均降低5.93%。增溫降低了土壤有機碳、堿解氮、全氮、硝態氮含量、碳氮比,促進了銨態氮的轉化。增溫處理抑制了CO2通量排放,生長季CO2通量降低了25%。土壤CH4通量在生長季表現為大氣CH4的匯,增溫狀態下的CH4通量平均吸收值略高于CK,一定程度上促進了CH4通量吸收。土壤N2O通量在生長季表現為大氣N2O的源,生長季無顯著差異,增溫對N2O排放通量具有一定促進作用,但影響較小。[結論]該研究結果可為半干旱森林土壤溫室氣體通量排放研究提供參考依據。

關鍵詞? 模擬增溫;油松人工林;溫室氣體;溫帶森林

中圖分類號? S714? 文獻標識碼? A? 文章編號? 0517-6611(2024)01-0105-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.01.022

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Effect of Short-term Warming on Soil Greenhouse Gas Fluxes in Pinus tabulaeformis Plantations in Daqingshan, Inner Mongolia

ZHANG Xiao-pu1, MA Xiu-zhi1, LI Chang-sheng2 et al

(1.College of Forestry, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, Inner Mongolia 010018;2. Inner Mongolia Hohhot Meteorological Bureau, Hohhot, Inner Mongolia 010051)

Abstract? [Objective]To reveal the changing trend and influence of soil greenhouse gas flux in Daqing Mountain, Inner Mongolia, and provide a theoretical basis for the emission mechanism and influencing factors of greenhouse gases in the forest ecosystem.[Method]In this experiment, OTC (open top heating chamber) was used to simulate the atmospheric temperature rise, and static chamber gas chromatography was used to observe the diurnal, seasonal and interannual dynamics of soil greenhouse gas (CO2, CH4, N2O) fluxes in situ.[Result]Under the condition of simulated warming, the average annual temperature of soil 5, 10, 20 and 40 cm was 1.13, 2.16, 1.21 and 0.70 ℃ respectively, and the average annual temperature of atmosphere was 0.61 ℃;under the warming treatment, the soil humidity at 5, 10 and 20 cm decreased by 4.64%, 3.50% and 8.43% annually, the soil humidity at 40 cm increased by 1.87% on average, and the atmospheric humidity decreased by 5.93% on average. Warming reduced soil organic carbon, alkali hydrolyzable nitrogen, total nitrogen, nitrate nitrogen, C/N content, and promoted the transformation of ammonium nitrogen. The warming treatment inhibited the emission of CO2 flux, and the CO2 flux in the growing season decreased by 25%. The soil CH4 flux in the growing season showed as a sink of atmospheric CH4, and the average absorption value of CH4 flux in the warming state was slightly higher than that in the control group, which promoted the absorption of CH4 flux to a certain extent. The soil N2O flux is the source of atmospheric N2O in the growing season, and there is no significant difference in the growing season. The warming has a certain promotion effect on N2O emission flux, but the influence is small.[Conclusion]The research results can provide a reference for researchers studying greenhouse gas emissions from semi-arid forest soil.

Key words? Simulated heating;Pinus tabulaeformis plantation;Greenhouse gas;Temperate forest

基金項目? 內蒙古自然科學基金項目(2022MS03054)。

作者簡介? 張曉璞(1994—),男,內蒙古巴彥淖爾人,碩士研究生,研究方向:森林生態學。*通信作者,教授,博士,從事全球變化生態學研究。

收稿日期? 2023-02-02;修回日期? 2023-02-23

近一個世紀以來,全球氣溫不斷升高,IPCC報告指出,全球氣溫每10年升高0.2 ℃[1],從而引發越來越多的氣候問題,如海平面升高、極端低溫和高溫的頻發。造成氣候變暖的罪魁禍首主要是CH4、N2O、CO2這3種溫室氣體,雖然CO2在空氣中占據多數,但是CH4、N2O在空氣中的濃度幾十年來迅猛增長,增溫勢能數倍于CO2。因此,各國學者對生態環境氣體通量變化的研究與日俱增,常用的是模擬增溫裝置試驗。Livesley等[2]研究發現,不同森林類型會影響氣體通量的排放。Rustad等[3]研究發現,增溫提高土壤呼吸速率,長期增溫則會降低CO2排放通量。Melillo等[4]研究證實了這一結論。據研究,內蒙古地區每10年增溫0.47 ℃[5],油松因耐干旱,及可涵養水源受到了人們的青睞。溫室氣體的排放會對整個大青山的森林生態系統產生極大影響,筆者利用OTC(開頂式增溫箱)模擬大氣溫度升高,采用靜態箱-氣相色譜法野外原位觀測土壤溫室氣體(CO2、CH4、N2O)通量的日動態、季節動態以及年際動態的變化規律,結合土壤理化性質,以內蒙古大青山油松人工林(Pinus tabuliformis)為研究對象,揭示土壤溫室氣體通量的變化趨勢和影響,以期為溫室氣體在森林生態系統的排放機制和影響因素提供理論基礎。

1? 材料與方法

1.1? 研究區概況

烏素圖實驗林場位于呼和浩特市境內,是內蒙古大青山國家級自然保護區的一部分。山體基巖主要由花崗巖、石英巖、砂頁巖及礫巖組成。平均海拔1 700 m,屬于溫帶半干旱大陸性季風氣候,無霜期可達120 d,年平均氣溫約6.7 ℃,極端最高氣溫為38.0 ℃,特征整體較為干旱,年降水量在400 mm。春秋氣候干旱且風沙較大,夏熱冬燥,降水多集中于夏末秋初。主要植物有油松(Pinus tabuliformis)、白扦(Piceameyeri)、青扦(Picea wilsonii Mast.)、側柏(Platycladus orientalis)。大青山油松人工林樣地海拔1 160 m,樹齡35 a,坡度13°,位于陰坡,胸徑9.17 cm,樹高9.29 m,枝下高1.66 m,東西冠幅3.40 m,南北冠幅3.87 m,郁閉度0.85。

1.2? 試驗設計

試驗樣地選取在內蒙古大青山烏素圖國家森林公園附近,試驗時間:2020年10月至2021年10月。采用開頂式生長室(Open Top Chamber,OTC)人工模擬的增溫裝置,由聚碳酸酯為材料制作的八面體開頂增溫室,規格為:底部直徑2.75 m,頂部直徑1.50 m,高2.42 m。在平坦的地段設置4個10 m×10 m樣方,編號1、2、3、4,各樣方間隔10 m,每個樣方布設對,設置模擬增溫(W,Warming)和對照(CK,Control Check)2個處理,各處理重復4次,即4個W、4個CK,共8個試驗小區;每個試驗小區安裝40 cm×40 cm的永久性土壤呼吸底座,嵌入土壤約5 cm,均配備靜態箱(40 cm×40 cm×40 cm),配備保溫板、電池和溫度計。選取1個增溫和1個對照小區,安裝WN-30LDT多通道溫濕度檢測器檢測土壤溫濕度( 5、10、20、40 cm)和空氣溫濕度(1.5 m),頻率為0.5 h一次。

氣體采集時間為2021年6—10月生長季,每隔7 d在晴朗天氣的工作日進行采集,每組增溫分別在0、10、20、30 min 4個時間點采集箱內氣體。在9:00—10:00 開始試驗,底座倒入一定量的水,將靜態箱扣于呼吸底座上,接通風扇使氣體循環,使用外接針管抽取60 mL氣體,采樣袋存儲,用氣象色譜儀獲取氣體通量峰面積,計算出氣體通量值,室內試驗用Agilent7890A 型氣相色譜儀測定其CO2、CH4和NO2濃度。

1.3? 試驗方法

通過氣象色譜儀測量CO2、CH4和 N2O的峰面積,計算氣體通量,公式如下:

F=ΔmA·Δt=ρ·V·ΔcA·Δt=ρ·H·Δc/Δt(1)

式中,F表示氣體交換通量,ρ為靜態箱內氣體密度,Δm和Δc分別表示在Δt時間內靜態箱內氣體質量和混合比濃度的變化,A、V、H分別表示靜態箱的底面積、體積和高度,Δc/Δt表示箱內氣體的濃度變化。F計算為負值表示吸收,正值則表示為排放。

2021年8月選取3個樣地挖取40 cm土壤剖面,在0~10、10~20、20~40 cm 3個土層以環刀取土,測定銨態氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)、土壤有機碳(SOC)、全氮(TN)含量及土壤常規理化性質。

2? 結果與分析

2.1? 增溫對土壤及大氣溫濕度的影響

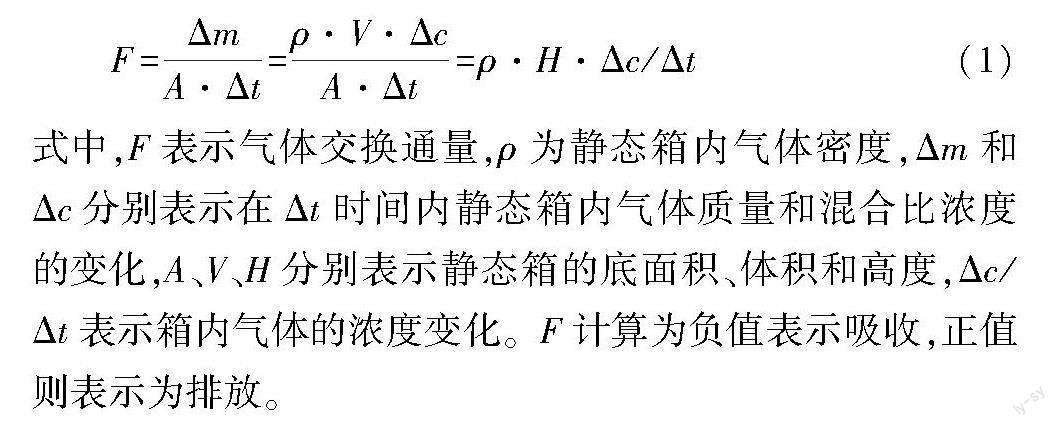

5、10、20、40 cm土層土壤溫度和大氣溫度表現為降低—升高—降低的單峰曲線變化,且增溫處理>CK。2021年1月下降到波谷,隨后溫度回升,7月達到峰值(圖1)。研究可知,增溫對5、10、20、40 cm土層土壤和大氣溫度具有促進作用,增溫效果冬季>夏季,大氣增溫則是夏季>冬季。

5、10、20、40 cm土壤濕度及大氣濕度表現為降低—升高—降低趨勢的單峰曲線變化,且增溫處理<CK,2021年1月下降至最低點,8月達到峰值。研究可知,增溫降低了不同土層濕度,5、10、20 cm土層濕度的增溫效果夏季>冬季,40 cm土層則夏季<冬季。增溫對大氣濕度在7、8、9月有促進作用,其余月份均起到抑制作用(圖1)。

2.2? 增溫對土壤化學性質的影響

由表1可知,堿解氮、全氮、有機碳、硝態氮在0~10、10~20 cm的增溫處理低于CK;土壤銨態氮在0~10、10~20 cm的增溫處理高于CK,相同土層不同處理間差異顯著(P<0.05);C/N在0~10、10~20 cm的增溫處理低于CK,且土層間均不存在顯著差異(P>0.05)。

2.3? 增溫對土壤溫室氣體的影響

2.3.1? 增溫對土壤CO2的影響。

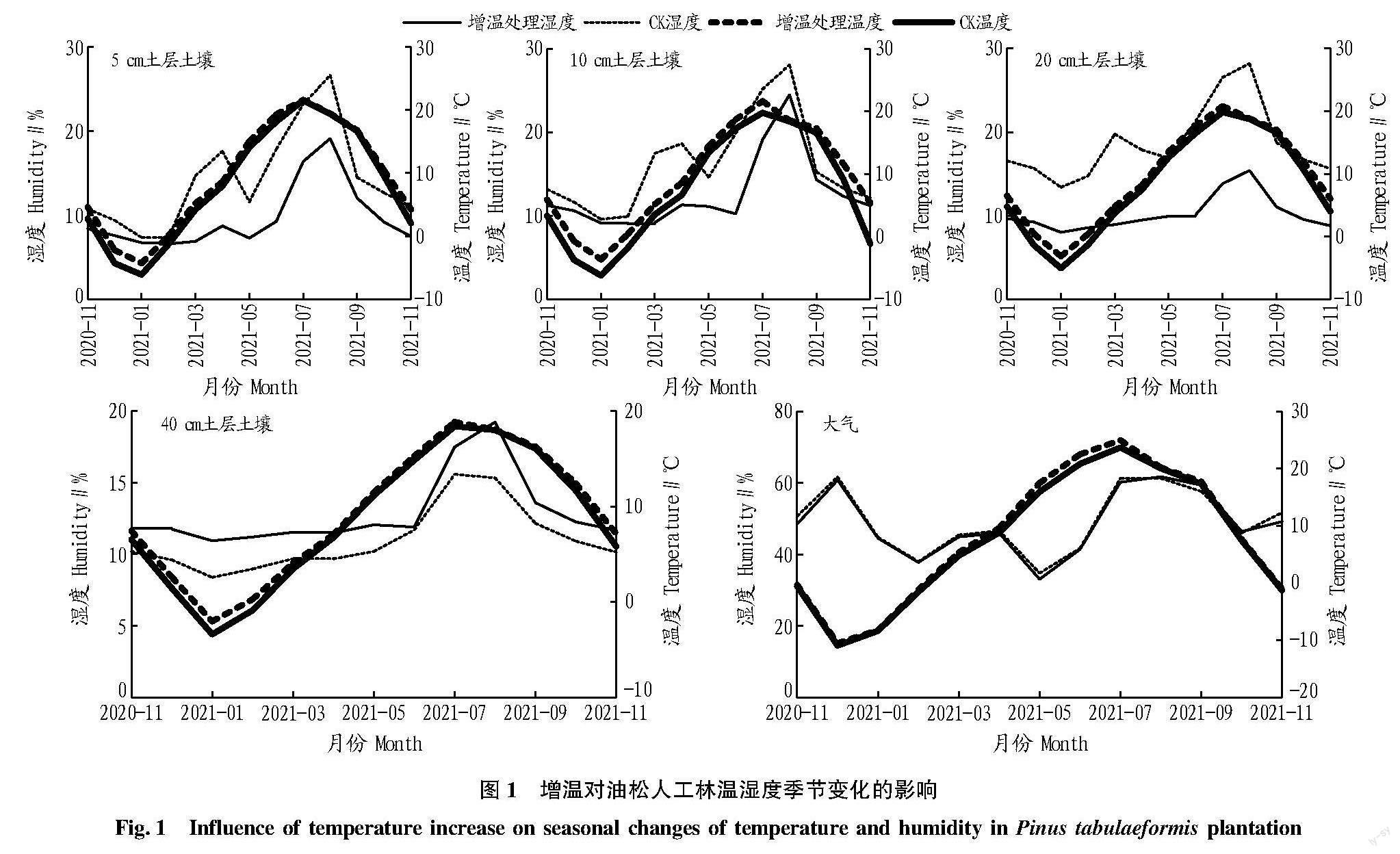

從圖2可知,增溫處理和CK整體變化規律一致,呈“n”形分布。6月10、28日和9月3日CK低于增溫處理,其余日期CK均大于增溫處理。CO2排放通量由大到小為8月>9月>7月>6月>10月,8月達到峰值,8月22日達到當月最高點,此時增溫處理和CK的CO2排放通量分別為525.8和602.7 μg/(m2·h)。由表2可知,CO2通量在6、7、10月間存在顯著差異(P<0.05),8月與9月間無顯著差異(P>0.05)。

2.3.2? 增溫對土壤CH4的影響。

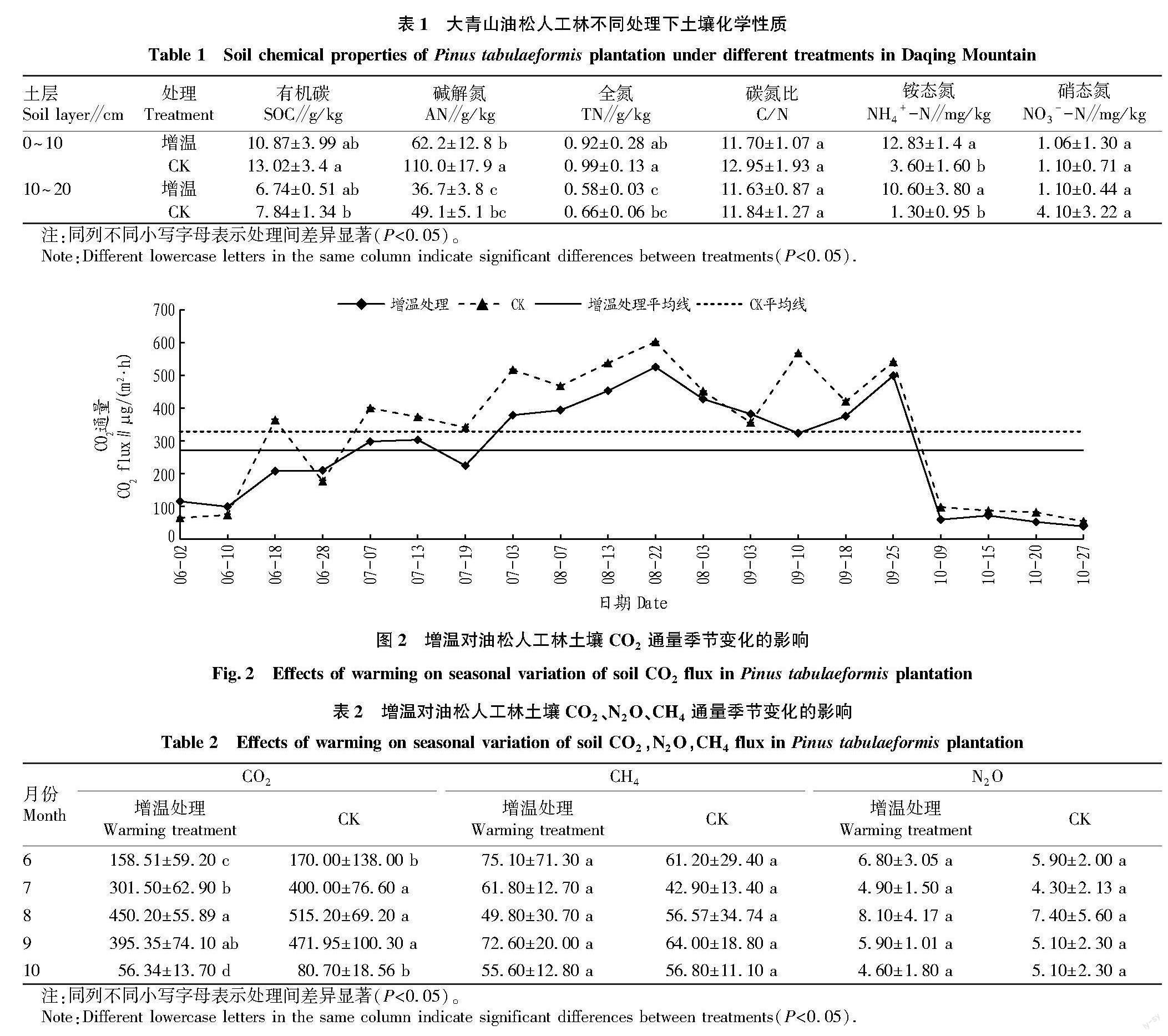

從圖3可見,在生長季CH4通量表現為吸收狀態,為大氣CH4的匯,6月為吸收的峰值。整個生長季節CH4通量的平均吸收值增溫處理小于CK,均值分別為-63.02和-56.35 μg/(m2·h)。增溫處理的波峰和波谷分別在8月7日和6月28日,分別為-25.25、-181.02 μg/(m2·h),CK的波峰和波谷分別在6月10日和8月30日,分別為-29.00、-104.00 μg/(m2·h)。研究顯示:增溫處理和CK變化規律基本一致,生長季CH4通量表現為6月>9月>7月>10月>8月,可見增溫促進了CH4通量吸收。由表2可知,CH4在生長季不存在顯著差異性。

2.3.3? 增溫對土壤N2O的影響。

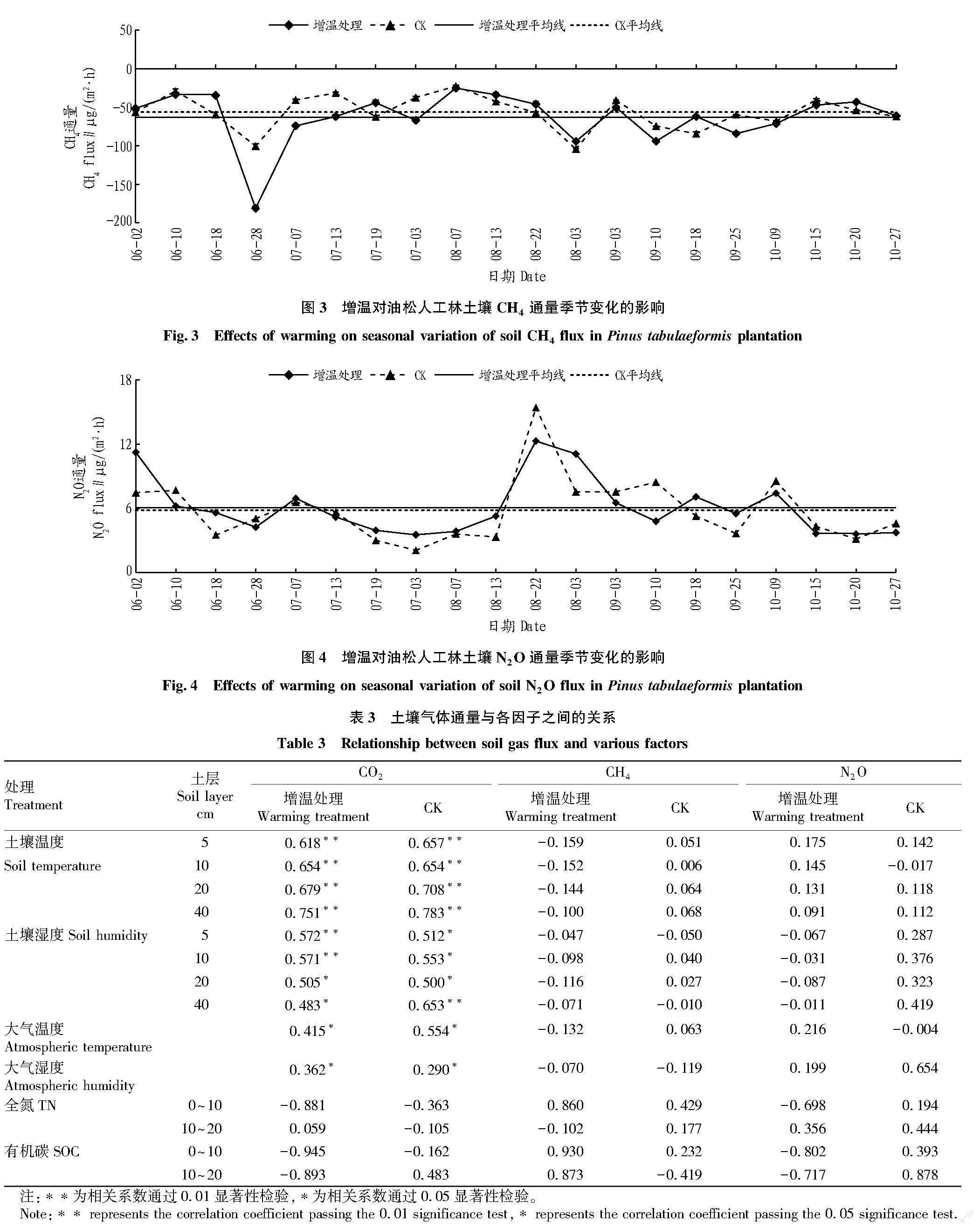

從圖4可知,增溫處理和CK整體變化規律一致,N2O通量平均值CK小于增溫處理,6

月10日、6月28日、8月22日、9月10日、10月9日、10月15日、10月27日CK大于增溫處理,其余時間段增溫處理大于CK,生長季N2O通量表現為8月>6月>9月>7月>10月。7月整個N2O通量均低于平均線,8月22日達到峰值,此時增溫處理和CK排放量分別為12.29和15.40 μg/(m2·h)。9月波動較大,10月趨于穩定。研究顯示,N2O為森林的源,增溫對其有一定促進作用,但是影響較小。由表2可見,N2O在生長季均不存在顯著差異。

2.4? 土壤氣體通量與各因子之間的關系

由表3可知,在5、10、20、40 cm土層增溫處理和CK土壤溫度與CO2通量呈極顯著正相關(P<0.01),與土壤濕度呈顯著或極顯著正相關(P<0.05、P<0.01),與大氣溫、濕度呈顯著正相關(P<0.05),N2O、CH4與土壤和大氣的相關性不顯著(P>0.05)。CO2、N2O、CH4與0~10、10~20 cm土層土壤全氮、有機碳均未呈現顯著相關性(P>0.05)。

3? 討論

該研究結果顯示,CO2通量排放會隨著溫度的升高而升高,用CO2作大氣的源,CH4、N2O在生長季表現為森林的匯,這與杜睿等[6-8]的研究結果一致。溫度和濕度顯著影響CO2通量的排放,這與白煒[9]的研究結果一致。但與楊晶晶[10]在增溫狀態下促進CO2通量排放的研究結果相反,原因可能在于草地和高寒草地的溫度差異較大,而該試驗處于半干旱地區,不同緯度會影響到試驗結果,干旱土壤會顯著抑制土壤呼吸[11]。該生長季除了8月外,增溫處理和CK均存在顯著差異,對根系生物量、凋落物等具有促進作用。增溫狀態雖然溫度有所升高,但濕度降低,植物和微生物在溫度較高的情況下生長較好,土壤CO2的排放是溫濕度二者共同作用下的結果。增溫對淺層土壤的影響大于對深層土壤的影響,這與楊晶晶[10]的研究結果一致。土壤呼吸在表層作用居多,大部分植物微生物及草本植物的根莖集中在0~20 cm土層,取40 cm土層土壤幾乎無植物根莖,深層土壤的水分較少,影響植物生長和光合作用,間接影響了土壤CO2通量的排放,這與王晨晨[12]的研究結果一致。岳淏偉[13]在研究中驗證了微生物負反饋調節機制降低了土壤CO2的排放,也驗證了這一結論。6月CH4吸收值明顯高于其他月份,可能原因6月溫度升高,但是相比7、8月降水較少,土壤水分增加會影響微生物的增加,從而增加了CH4吸收,這與陳哲[14]在凍土生態系統的研究結果一致。

該研究顯示,土壤溫濕度與土壤N2O表現為正相關,但是不顯著,說明增溫對N2O通量排放無明顯影響。而崔倩[15]在大興安嶺的研究中發現,增溫顯著促進了N2O通量排放,可能原因是N2O通量排放取決于土壤的硝化、銨化作用,地表的凋落物較大青山種類豐富且較多,氮礦化速率大于大青山,造成顯著差異。

4? 結論

(1)模擬增溫條件下,5、10、20、40 cm土層土壤年均增溫分別為1.13、2.16、1.21、0.70 ℃,大氣年均增溫0.61 ℃,季節上土壤溫度增溫效果表現為冬季>秋季>春季>夏季。增溫處理下5、10、20 cm土壤濕度年均降低4.64%、3.50%和8.43%,40 cm土壤濕度平均增加1.87%,大氣濕度平均降低5.93%。

(2)增溫狀態下降低了土壤有機碳、堿解氮、全氮、硝態氮含量與碳氮比,促進了銨態氮的轉化。

(3)土壤CO2通量排放隨溫度的升高而升高,表現為大氣CO2的源。2021年6—10月土壤CO2通量表現為8月>9月>7月>6月>10月,具有明顯的季節變化規律。6、7、9、10月間存在顯著差異(P<0.05),8月與9月間則不存在顯著差異。增溫處理抑制了CO2通量排放,生長季CO2通量降低了25%,濕度和溫度是土壤CO2通量的季節變化的關鍵因子。增溫處理5、10、20、40 cm土層土壤溫濕度CO2通量與CK呈極顯著或顯著正相關(P<0.01、P<0.05),與大氣溫濕度呈顯著正相關(P<0.05)。對土壤化學性質無明顯影響。

(4)土壤CH4通量在生長季表現出明顯的季節變化規律,為大氣CH4的匯,CH4通量表現為6月>8月>9月>10月>7月,增溫處理下的土壤及大氣溫濕度與其表現為負相關,但差異不顯著(P>0.05)。增溫狀態下的CH4通量略高于CK,說明增溫在一定程度上促進了CH4通量吸收,但影響較小。土壤及大氣溫濕度和土壤化學性質對CH4通量吸收影響較小,說明不是限制CH4通量吸收的關鍵因子。

(5)土壤N2O通量在生長季表現出明顯的季節變化規律,在生長季的排放表現為8月>9月>6月>7月>10月,表現為大氣N2O的源,在生長季無顯著差異。增溫狀態的N2O排放通量略高于CK,大氣溫度與其成正相關,CK則表現為負相關,差異均不顯著(P>0.05),說明增溫有一定促進作用,但是影響較小。N2O通量排放與5、10、20、40 cm土層土壤溫濕度呈現正相關,差異均不顯著(P>0.05)。

參考文獻

[1]黃存瑞,劉起勇.IPCC AR6報告解讀:氣候變化與人類健康[J].氣候變化研究進展,2022,18(4):442-451.

[2]LIVESLEY S J,KIESE R,MIEHLE P,et al.Soil-atmosphere exchange of greenhouse gases in a Eucalyptus marginata woodland,a clover-grass pasture,and Pinus radiata and Eucalyptus globulus plantations[J].Global change biology,2009,15(2):425-440.

[3]RUSTAD L,CAMPBELL J,MARION G,et al.A meta-analysis of the response of soil respiration,net nitrogen mineralization,and aboveground plant growth to experimental ecosystem warming[J].Oecologia,2001,126(4):543-562.

[4]MELILLO J M,STEUDLER P A,ABER J D,et al.Soil warming and carbon-cycle feedbacks to the climate system[J].Science,2002,298(5601):2173-2176.

[5]張華,張志杰,塞丫.呼和浩特市近61年氣溫年際變化特征分析[J].內蒙古林業科技,2016,42(2):35-36,41.

[6]杜睿,黃建輝,萬小偉,等.北京地區暖溫帶森林土壤溫室氣體排放規律[J].環境科學,2004,25(2):12-16.

[7]王艷芬,馬秀枝,紀寶明,等.內蒙古草甸草原CH4和N2O排放通量的時間變異[J].植物生態學報,2003,27(6):792-796.

[8]吳祥文.大興安嶺多年凍土區不同林型土壤主要溫室氣體通量特征及氣候變化的響應[D].哈爾濱:哈爾濱師范大學,2021.

[9]白煒.長江源區高寒草地生態系統變化及其碳排放對氣候變化的影響[D].蘭州:蘭州大學,2011.

[10]楊晶晶.模擬火燒和增溫對羊草草地土壤性質和溫室氣體通量的影響[D].楊凌:西北農林科技大學,2020.

[11]嚴俊霞,秦作棟,張義輝,等.土壤溫度和水分對油松林土壤呼吸的影響[J].生態學報,2009,29(12):6366-6376.

[12]王晨晨.模擬增溫和氮素添加對內蒙古荒漠草原土壤呼吸和植物群落的影響[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2014.

[13]岳淏偉.青藏高原高寒草甸土壤微生物對增溫降水的響應機理[D].北京:清華大學,2017.

[14]陳哲.季節性凍土區生態系統土壤溫室氣體排放研究[D].北京:中國農業科學院,2016.

[15]崔倩.增溫對大興安嶺多年凍土區泥炭地氮氧化物排放的影響研究[D].長春:中國科學院大學(中國科學院東北地理與農業生態研究所),2017.