巧思的浮沉:《轉戰陜北》與石魯的自我革命

李文蕾

引言

1954年的夏秋之交,整整兩個星期石魯閉門謝客,夜以繼日地伏案工作,完成了他的第一部電影文學劇本《暴風中的雄鷹》。1956年,這部劇本正式出版[1],并在1957年2月由長春電影制片廠拍攝上映。正如電影中抗擊馬家軍的戰士一樣,石魯也是不畏暴風、突破重圍的雄鷹。石魯是令人仰止的“藝家”,是遭人嫌棄的“瘋子”,也是與自我搏斗的“戰士”。無論順境與逆流,他自始至終都執著于進行自身的革命,尋求人生與藝術的雙重答案。他不平常的人生軌跡,造就其不平常的藝術。而這一切世事變遷、起承轉合,都與國畫《轉戰陜北》密切相關。

1.“被迫”的“自覺”選擇

1.1 轉京赴任

1958年8月,為慶祝中華人民共和國成立十周年,中共中央政治局召開會議,決定在北京興建十大建筑為國慶獻禮。9月,時任中共北京市委書記處書記、北京市副市長的萬里正式傳達中央關于籌備中華人民共和國成立十周年的通知,要求在中華人民共和國成立十周年前完成包括“革命博物館”與“歷史博物館”新館在內的“十大建筑工程”。1959年8月,“十大建筑”落成。1960年8月,原“北京歷史博物館”更名為“中國歷史博物館”,原“中央革命博物館”更名為“中國革命博物館”。

為應對“革命博物館”的展覽陳列需要,籌備處擬定若干重大革命歷史題材,多次組織大規模的美術作品創作工作。1958年秋,留學蘇聯的羅工柳回國協助兩館的籌建工作,組織部分全國著名畫家進行革命歷史畫創作。同年11月,根據劃分的各個歷史時期制定出《中國歷史博物館、中央革命博物館、軍事博物館繪畫創作項目》。1959年,從北京各單位及全國各省相關單位借調大量美術人才,其中從西安赴京的有石魯、陳啟南、馬改戶與蔡亮四人。而后幾年間,需要創作的項目經過多次修改,石魯被分配的解放戰爭時期的“轉戰陜北”題材一直都在名單內。

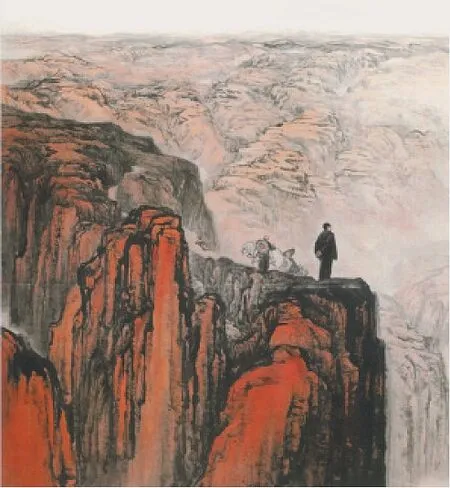

1961年7月1日,中國共產黨成立四十周年之際,兩館與籌備已久的“中國通史陳列”與“中國革命史陳列”兩個基本陳列正式對社會開放。石魯于1959年創作完成的國畫《轉戰陜北》(圖1)因為構思的獨創性,巧妙地解決了題材與藝術之間的矛盾沖突,不論在官方還是在社會輿論界都一片叫好。各類報紙與畫刊競相轉載,相關的印刷品也隨處可見。1962年6月,經過反復修改斟酌,中國革命博物館擬定《特級一級美術品目錄》,《轉戰陜北》更與蔣兆和的國畫《流民圖》、王式廓的素描《血衣》及謝羅夫等蘇聯畫家的世界名畫一起被列入特級品[2]。

圖1 《轉戰陜北》,1959年,紙本水墨設色

《轉戰陜北》關于題材與藝術的處理原則,滿足于當時一批美術家的創作傾向和共同意識。他們普遍主張:“歷史畫創作不同于表面復寫歷史事件,也不同于歷史科學家處理歷史材料,應在不違背歷史真實的原則下,不拘泥于對歷史的煩瑣考證和羅列現象,而應進行藝術加工,通過典型情節來表現歷史的本質,鮮明地塑造歷史上優秀人物的形象,使歷史畫具有從精神上來感染和教育人民的作用。”[3]《轉戰陜北》展出后基本沒有什么否定意見。早在這件作品完成后,已有相關權威機構和領導嚴格審查,當時也并沒有提出過任何政治問題,否則也無法參與展出和評獎。

1.2 親歷親為的歷史對話

從最初的創作動機看,石魯的《轉戰陜北》屬于由官方“派發”,先有題材、后有構思的任務型創作。但與其他藝術家不同的是,石魯確實參與了這個重要的歷史事件。《轉戰陜北》以1947年解放戰爭時期陜甘寧邊區的國共戰爭為背景。當時蔣介石命令胡宗南率領十萬大軍進攻延安,毛澤東為實現戰略防御向戰略反攻轉向的重大部署,在重兵挺進之時,采用“蘑菇戰術”,親自率領中央機關和少量部隊與之周旋,利用有利時機和地形,牽制并重創蔣軍力量于陜北,最終取得勝利。(圖2)

圖2 1947年轉戰陜北途中歷史照片

與傳統的表現方式不同,石魯沒有直接描繪行軍過程中大隊的人馬、飛揚的旗幟,畫面中除毛主席外僅一人一馬,與人物、情節相比,直觀視覺感受上筆墨的山水似乎更為突出。在高度的藝術加工之下,他著重突出主席看盡天下、運籌帷幄,英勇指揮戰爭的英雄氣魄,在思想性、精神性之外帶有詩歌般豪邁的抒情意味。這種駕馭題材的獨特方式,與石魯親身參與戰爭的經歷不無關系。不需要傾注大量細節來強化作品主題,也不需要平鋪直敘來突出事件的故事性,石魯以情統境、以境顯情,用主席的背影、延安的高原將主題的核心完整托出。

1940年元月,石魯從家鄉四川省仁壽縣一路北上到達陜北,幾經輾轉進入陜北公學學習,取“石濤”與“魯迅”之名,從“馮亞珩”改名為“石魯”。同年9月,西北文工團成立,石魯進入該團工作。隨后任美術組長,擔任舞美設計。1943年,延安搶救運動開始,調中央黨校三部整風審干,他與同事一起發明稱為“拉洋片”的連環畫宣傳形式。1944年,調入陜甘寧邊區文化協會美術工作委員會,從事美術創作與宣傳普及工作。1947年8月,又調回西北文工團工作,參加轉戰陜北戰爭,隨軍經過葭縣、吳堡、沙家店等地。所到之處石魯用眼記錄,用筆速寫,數日數夜的真實體驗積淀于心。“轉戰陜北,我是參加過的。當時,毛主席剛過去了,我就去了,看到沙家店的人很高興,說看到一個騎馬的人過去了。碰到秦川同志,他說主席剛過去”。[4]石魯對“轉戰陜北”的理解不是簡單地完成一項任務,他以藝術的方式心領神會,也寄托著對革命的懷念、對精神的認同。

1.3 一氣呵成的革命圖畫

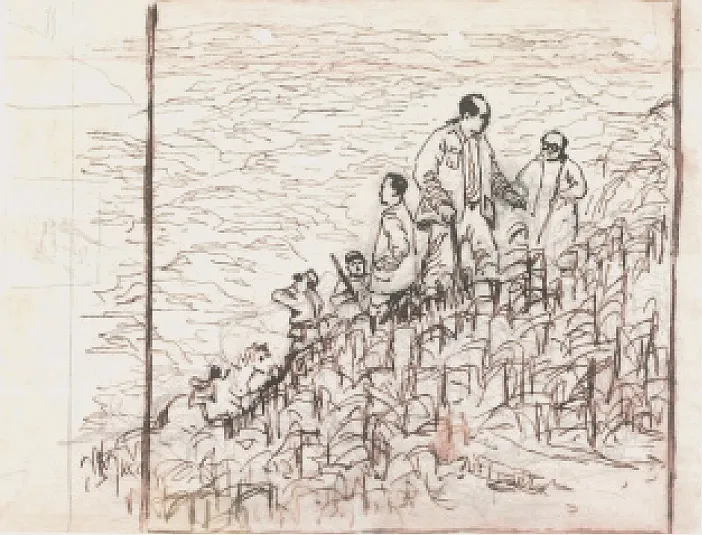

其實早在1952年,石魯已經開始醞釀一幅表現領袖出現于延安山間,群眾隊伍熱烈歡呼場景的作品[5],這可以說是詮釋“轉戰陜北”題材最早的雛形。1959年,在接到中央下達的創作任務后,石魯的構思也遵從對題材的一般性理解,將毛主席在陜北高原轉戰的實況搬上畫面。這些太過于細節為主題服務的場景雖然真實,但缺乏深度與廣度。在今存《轉戰陜北》的創作草圖(圖3)中可以明顯看出最初構想與最后成作之間的區別。“毛主席的偉大精神,雖然在許多具體事件上都可以顯示出來,但卻不能局限于這個或那個具體事件上。群眾向領袖歡呼的情節固然好,但對于這個主題來說,就嫌限于‘歡呼’了;看莊稼的細節動作固然好,但也限于‘看莊稼’了。”[6]過度的細節反而會拘泥主題的表現,使內容變得狹窄,情感與思想無法真正傳達,自然也無法給觀眾留下補充想象的空間,形成感同身受的啟迪。

圖3 《轉戰陜北》創作稿,1959年

據當時和石魯一起赴京同住北京新街口和平賓館的陳啟南和馬改戶回憶,從接收到完成任務的時間并不寬裕,其他人都立即忙碌起來畫創作稿,只有石魯不慌不忙,時而看看資料,時而同其他人聊一聊,時而練一練筆墨,就是不急于畫稿。他借來馬的石膏模型練習,去琉璃廠探索紙張與顏料。不像其他的畫家急于著眼具體的東西,而注重從各個方向宏觀把握。石魯反復臨摹《毛澤東選集》封面上王朝聞的毛主席正側面像,讓雕塑家馬改戶做出毛主席站立姿勢的全身小像,只塑出大體的神態與輪廓然后對著描摹。其間雖有一些局部的小稿草圖,但大多畫完就扔掉了。[7]

“后來終于聽他說考慮好了,從此,白天再也不見他的蹤影,很晚才回來,甚至晚上也不回來,把自己關在屋子里,一氣呵成。”由于大尺幅的限制,創作時不容多作修改,只有胸有成竹,才方可下筆。借著酒精的作用,石魯仿佛又回到了并肩作戰、朝思暮想的延安,在大隊的人馬之間,他看見山崖之上,毛主席挺立遠望。[8]石魯完全摒棄帶有敘事性的情節,利用高度概括的意象詮釋主題,將作品的思想與自我的感情相融合。直接畫山溝中的戰士,又能畫出多少人呢?陜北的山溝里盡是戰士!偉人的精神、革命的熱情是石魯向往與渴望的,這種對構圖取景的經營,不僅出于石魯對歷史事件的親身體驗,也出于他在延安山水生活所見所感的表達。

《轉戰陜北》傳承中國畫的精髓,用“寫意”來“寫實”,且形象筆墨間具有詩歌的意韻。石魯家門興學與藏書的傳統,使他從小就飽讀詩賦詞律,詩歌的精神與氣勢一直啟發著他的創作。《轉戰陜北》中人與物之間的互動關系,也巧妙地與毛主席詩詞的表現原則相契合。

2.構思中的打破與構建

2.1 主席的背影

《轉戰陜北》構思方式的轉變,集中反映在怎么塑造毛主席的形象這一問題上。在大多數美術作品中,“偉大領袖”毛主席毋庸置疑處于畫面的中心位置,占據尺寸最大,耗費筆墨最多。然而在《轉戰陜北》中,主席與大片的山巒相比顯得有些小,人物背向觀眾,沒有面部的過多修飾,這在當時的“主席圖式”中是具有創見的行為。

在西安美術界曾流傳一種說法,石魯《轉戰陜北》中毛主席屹立于群山之巔的構圖靈感來源于延安的寶塔山,是石魯從西安飛抵延安機場上空時所見景象遷想妙得的結果。[6]這種看法得到長安畫派許多畫家的證實,而利用飛機所見構圖的方式在石魯的美術創作中也并非孤例。1961年,石魯在西安美術家協會中國畫研究室習作展座談會上談到自己的創作經歷,每次看到延安寶塔山心里都無比激動,一直想尋找一個合適的角度表達這種感情。“這次又去延安,從飛機上我偶然回頭一瞥,透過一排排的向日葵,看到了寶塔,覺得多次積下的感情,好像一下子找到了一句表達的語言。”[9]

寶塔山是延安的地標性建筑,也是延安精神的象征。由寶塔山和延河組成的圖景常常出現在美術及攝影作品中,從高處俯視,寶塔山確實是視野中壓倒一切的物象。對比《轉戰陜北》與石魯六十年代前后表現延安延河、寶塔山的一系列作品,可以發現毛主席與寶塔山之間存在的構圖聯結。《延河飲馬》(圖4)是1960年石魯為人民大會堂陜西廳創作的巨幅國畫,其最初構思應該與《轉戰陜北》產生于同一時期。寶塔立于山巔俯視延河,其在山崖間所處的位置和高度關系均與《轉戰陜北》中的毛主席極為相似。在1954年的《寶塔山下毛驢隊》(圖5)和1961年的《延河之畔》(圖6)中,也可以看到相似的構圖關系。

圖4 《延河飲馬》(印刷品),1960年,紙本水墨設色

圖5 《寶塔山下毛驢隊》,1954年,紙本水墨設色

圖6 《延河之畔》,1960年,紙本水墨設色

寶塔山在石魯心中,不只是冰冷的建筑,它既承載著革命事件的回憶,也是革命情感、革命精神的象征。石魯對毛主席的塑造不著意于外在的形式,更關注人物在事件中精神風貌的彰顯。然而,對“內容”的強調并不意味著對“形式”的忽略。“轉戰陜北”本該是移動的,但在這里相較馬匹與警衛,主席著墨更重,如釘子一般巋然不動。作者弱化時代性,使偉大領袖的形象成為永恒般的存在。沒有千軍萬馬,卻更顯深沉,面對敵軍的來勢洶洶,主席指揮若定。

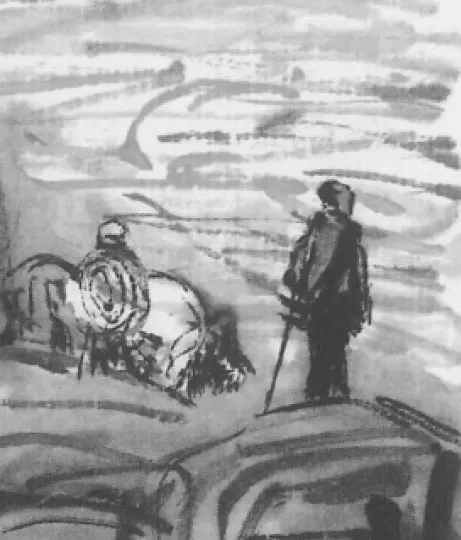

對比“ 轉戰陜北”時期的歷史照片與創作草圖可以看到(圖7—圖9),石魯在成畫中去掉了主席的手杖,舍棄具體細節淡化生活的真實,主席沒有任何特殊的姿態與手勢,自然的雙手背后、凝視遠方。“7日上午,毛主席欣喜地看畢彭德懷發來的捷報后,出去散步。他信步登上肖崖對面的一個小山茆,站在小山茆上遠眺……”[10],這樣的描述經常出現在戰爭紀實中,隨軍輾轉于陜北高原的石魯,很可能就見過這樣的場景。

圖7 《轉戰陜北》毛澤東像習作,1959年

圖8 《轉戰陜北》水墨稿,1959年

圖9 《轉戰陜北》水墨稿,1959年

2.2 新生的延安

石魯對占據畫面最大范圍的黃土高原也經過細致的經營,繪制過許多局部草圖。延安充滿勝利,也充滿苦難,是革命精神的承載,也是石魯追尋理想的方向。在延安的十年,石魯深入群眾生活,探索各種藝術形式動員人民、發展生產,用藝術的武器抵抗日寇、支援戰爭,并親身支援前線,隨軍革命。“真想吃延安的小米飯”“當年的延安就是好,什么也能買到,那是鼎盛時期,黃金時代”,在離開延安的幾十年里,這里的人情世故、山山水水始終是石魯心中的依戀。石魯在1957年給友人李琦的一封信中寫道:“我回了一趟我們的老家——延安,所有我們住過的窯洞、爬過的山頭、溜過的河邊和吃過的小米,我都重新回味了一遍。如果要說說這種滋味,恐怕這封信要等于叫你看一本小說了”。[11]

在石魯的筆下,黃土高原不再是充滿艱險、干涸貧瘠的“窮山惡水”,反而成為烘托事件核心、人物胸臆的重要背景,層疊的山巒隱含著千軍萬馬,遼闊的高原充盈著主席的心潮思緒。石魯沒有可以參照的范本,在此之前沒有人用國畫的形式表現過黃土高原。黃土高原是延安特有的地貌,在革命中發揮了不可忽視的作用。能不能表現好黃土高原已經不僅僅是“形式”層面的問題,更牽扯到能不能準確地展現出延安,傳遞出延安精神的“內容”問題。

石魯在參法古人筆墨的基礎上,創造出延安山水獨有的“黃土高原皴”。一方面,遵循土崖山石的基本結構,讓皴法的組織疏密滿足自然的走向;另一方面,尋求墨色之間兼具單純性與變化性的關系,色墨相破,形成特殊地貌的肌理,皸裂險峻又粗獷壯闊,進一步使得畫面中山水的精神與人物的精神相契合。《轉戰陜北》對敘事與山水關系的處理,反映出結合題材與藝術的另一種探索方向。石魯曾說:“我們強調藝術為政治服務,決不能撇開作者的政治思想,而滿足于作品符合某個政治概念或標語口號。藝術的思想性不是外加的,它是作者對生活的認識、選擇與表現。”[12]黃土地中寄予著毛主席的思想情懷,也寄予著石魯個人的思想情懷。

2.3 主題與藝術

新中國成立后,并非只有石魯一人表現過“轉戰陜北”題材。1957年,高虹創作了油畫《轉戰陜北》(圖10)。畫面中人物眾多,群眾、戰士、馬匹以毛主席為焦點向中心聚合。畫家選取事件的一個瞬間進行表現,突出的仍然是直觀的敘述性。1970年,王式廓也創作了油畫《轉戰陜北》(圖11)。毛主席在畫面中是故事絕對突出的主角,其他人物僅作粗略的概括處理。主席單手叉腰,挺立在窯洞前的平地上,舉目遠眺。雖然黃土群山占據畫面的一半位置,但與主席的高大形象相比,在這里自然物象還是傾向作為背景的存在。

圖10 高虹《轉戰陜北》,1957年,油畫

圖11 王式廓《轉戰陜北》,1972-1973年,油畫

不同于石魯的國畫《轉戰陜北》,油畫對于這一題材的詮釋明顯更為“寫實”。在“為藝術”之外,“為主題”的意識導向更加強烈,這滿足于新中國成立后主題性美術創作的總體思路。1958年5月,毛澤東在中共八大二次會議上表示無產階級的文藝應采用“革命的現實主義”與“革命的浪漫主義”相結合的創作方法(簡稱“兩結合”)。同年6月1日,周揚在《紅旗》創刊號對“兩結合”主張作出更進一步的理論闡釋[13]。

同一時期關于中國畫在新時期如何發展的問題掀起集中的論爭。1959年,中國美術家協會西安分會中國畫研究室成立,石魯提出“一手伸向傳統,一手伸向生活”的創作原則,賦予 “兩結合”以具體的含義,成為一段時期西安地區藝術家創作的重要指導思想。但在另一方面,“兩結合”也開始被文藝界當作概念化的口號,藝術是政治的圖解,現實是生硬地照搬,浪漫是虛偽的情感。石魯看到其中的問題,積極反思“兩結合”究竟應該如何反映在藝術創作中,如何權衡主題與藝術、寫實與寫意之間的關系。這些是六十年代前后石魯極力探索的問題,也是1959年創作《轉戰陜北》中石魯試圖解決的問題。

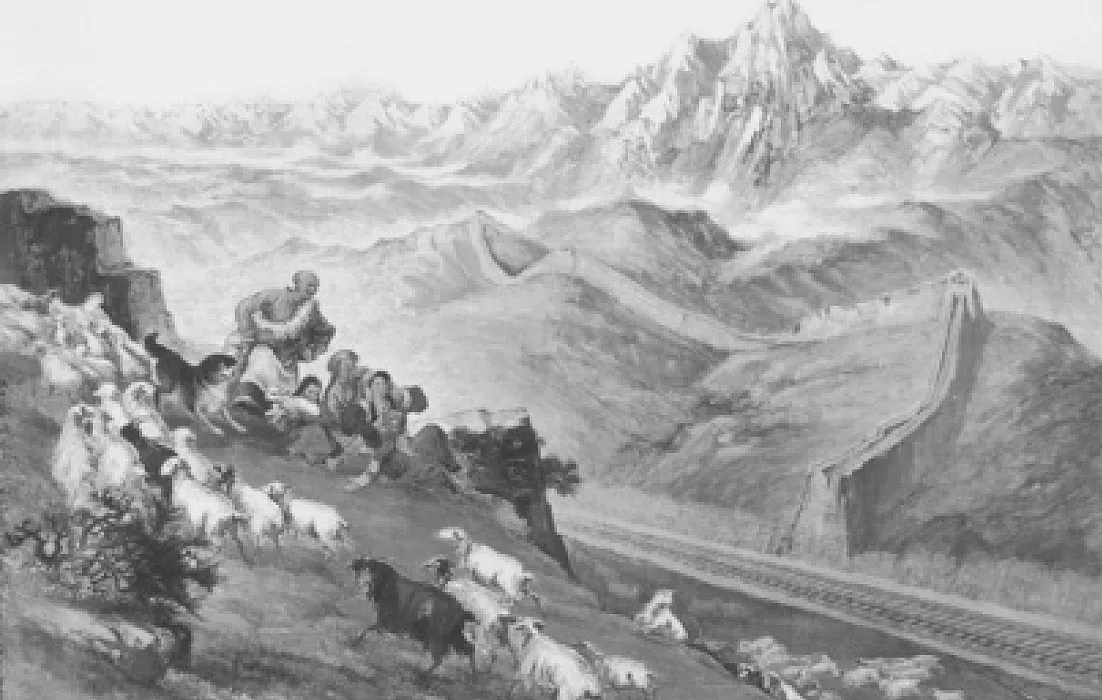

石魯認為“題材”“主題”與“形象”“形式”緊密相連,在題材上深入挖掘意義才能進一步確定主題,題材和形象本身并不是主題。確定主題需要將時代精神化為具體形象的可視性和獨特性,而獨特就是挖掘的深刻、尖銳、新鮮。[14]。從1954年的《古長城外》(圖12)到1959年的《轉戰陜北》,再到1961年的《東方欲曉》,這種對主題與藝術的處理方式一脈相承[15]。從對特定物象的瞬間感觸,喚起年久的思想情感,從生活的回憶開始藝術的萌芽。“藝術作品的主題思想總是寓于具體的生活形象里面的,但不等于實地印象的再現。雖然,某些偶然現象可以觸動作者的靈感,產生表現的欲望,但都是長期積累了豐富的生活經驗的結果。”[16]

圖12 《古長城外》,1954年,紙本水墨設色

“但是切題文章并不都是好文章。當然,好文章是需要切題,然而切題并不都是真正好之所在。好,在于真知灼見,獨特新穎,精邃透辟……所以,如果文章切題只不過是些泛言空語,老生常談,吊唁只會說‘嗚呼’,演講只會說‘偉大’,夸獎就只會蹺大拇指等,無非是陳詞濫調,逢場作戲而已。這樣的藝術,可謂俗矣!”[17]藝術真正的“切題”,不是抒發“虛情假意”,不是藝術家在主題中“逢場作戲”“強顏歡笑”“見喪欲滴淚,見喜笑聲媚”。同時滿足主題與藝術的雙向追求,才是石魯真正探索的藝術。

2.4 理想與自由

《轉戰陜北》中石魯對表現形象形式語言的探索,也是對其自身思想情感的凈化與革新,革命歷史事件所蘊含的革命理想與石魯個人的人生理想相互交匯。正是有了這種理想,才讓石魯敢于進行大膽的“剪裁”,在藝術上“站的更高”。1937年全面抗戰爆發,石魯任職于家鄉仁壽縣的文公小學。作為普通的教員,他積極宣傳抗日救國主張,組織開展各種形式的活動。其后,石魯深感家鄉人民的麻木與無知,對社會現實與人生方向的困惑促使他再次走上求學之路。1938年,石魯離開家鄉,進入華西醫科大學文學院和歷史社會學系。但此時年輕的石魯已無心學業,他渴望逃離充滿束縛的家鄉,在抗日前沿思想的鼓吹下,奔赴延安參加革命成為“我心所向”。次年,他便騎上單車,兩次沖刺,費盡周折,終于在1940年初到達圣地延安。

不論嚴寒酷暑,石魯都抱著火一般的激情投身革命,只要是革命需要,不論什么工作,他都毫不猶豫地全情投入,畫宣傳畫、做木刻、寫劇本、“拉洋片”。石魯在先于藝術的革命中漸漸找到藝術的“自覺”,表現革命的主題在他看來從來都不是什么不自由的行為,反而這些才是藝術背后真正的深度與精華。石魯用藝術參與革命,突破藝術的藩籬,成為“藝術的戰士”。“我的路子就是做革命的藝術家”,革命既是國家的出路,也是石魯人生的出路、藝術的出路。正是懷著藝術家與戰士的雙重使命感,石魯出色地完成《轉戰陜北》的打破與構建。然而沒有想到的是,一朝之間、一語之談,“老革命”成了“反革命”。

3.一幅畫的身世背后

3.1 審美語境的轉向

1964年夏,為創作獻禮建國十五周年的又一幅大型歷史畫《東渡》,石魯再次回到朝思暮想的延安收集素材。也正是在這年,曾經廣受稱贊的《轉戰陜北》獲得了突如其來的“特殊評價”,“懸崖勒馬”的評價竟成為日后《轉戰陜北》最殘酷的判詞。8月26日,《轉戰陜北》便被撤下,從此禁閉冷宮長達15年之久,直到1979年才重見天日。

同年9月,《石魯作品選集》由人民美術出版社出版。該集由王朝聞作序,收入石魯1959—1962 的所有主要作品。然而,剛發行不到一個星期,已分派到全國各地書店的畫冊全被召回封存、停止出售,最后成為無人問津的廢紙。這一切都是因為畫集的首頁正是“問題嚴重”的《轉戰陜北》。苦心構思的新作《東渡》也接連遭受冷遇,取消進京送展資格,至今下落不明。

當時有領導提出兩種折中意見:一是根據領導的意見改畫,二是用另一幅作品替換畫集首頁的《轉戰陜北》。石魯聽后勃然大怒,他既不同意改畫,也不同意替換,寧可不出版,他命令妻子閔力生立即將已經拿到的稿費退回出版社。“在他的性格中,沒有妥協,沒有委曲求全,沒有能屈能伸,沒有‘叫你賣屁股你就賣屁股’。他所重的唯有真善美。他堅持自己的藝術品格、美學追求和人格尊嚴[18]。”石魯不想回到藝術的老路,把山崖的坡度變緩、增添旗幟人馬,改畫無異于將所有的創新全部否定,低頭豈不是承認別人栽在自己頭上的“罪名”。雖然當時許多政界與美術界的領導都清楚地認識到《轉戰陜北》的價值,如王朝聞、陸定一等人,但關于石魯與《轉戰陜北》的冤假錯案已無力回天。

石魯狂放不羈、不屑為奴的個人性格讓他的藝術走向風口浪尖,然而《轉戰陜北》遭受猛烈批判絕非不經意的偶然。1963年12月12日,毛主席對中央宣傳部編印的《文藝情況匯報》作出批示,指出在戲劇、美術、音樂、文學等領域中存在不少問題。1964年6月27日,毛主席又對中央宣傳部《關于全國文聯和各協會整風情況的報告》草稿作出批示,集中對全國文聯和各協會及其刊物提出尖銳的批評。[19]而石魯當時正是西安美協的負責人之一。

3.2 口誅筆伐的中心

在社會整體審美語境開始轉向之前,石魯已經成為美術界集中“討伐”的對象。1961年10月,中國美術家協會西安分會中國畫研究室習作展在北京舉辦,引發美術界廣泛關注。年底開始在南京、上海、杭州等地巡回展覽,也引發社會強烈反響。在展覽同時召開的座談會上,葉淺予、吳作人、蔡若虹等人對參展作品給予極高評價。針對西安地區畫家的探索求新,特別是領軍人物石魯的創作進行重點討論[20]。“長安畫派”就此誕生,石魯毋庸置地成為“長安畫派”的旗手,他以突出的思想深度與創新魄力引導了同時期一批美術家的創作活動。

展覽結束后關于石魯與“長安畫派”的討論遠遠沒有停止,影響范圍大大超出預期。1962年,《美術》雜志編輯部有意識地利用了展覽座談會中的部分觀點,組織了一場關于中國畫繼承與創新問題的大討論。在“獨樹一幟”等正面聲音之外,《美術》雜志第四期發表了署名“孟蘭亭”(仿照五四時期《新青年》雜志上挑起革命的署名)的短文,提出對石魯等畫家“野、怪、亂、黑”問題的質問[21]。同年雜志第五期又相繼刊載了施立華《喝“倒彩”》、余云《讀者來信》等文[22][23]。

1963年,針對《美術》雜志引起的日趨嚴重的誤解,石魯自題詩十二句以明心跡,作為自我標榜的宣言:

“人罵我野我更野,搜盡平凡創奇跡。

人責我怪我何怪,不屑為奴偏自裁。

人謂我亂不為亂,無法之法法更嚴。

人笑我黑不太黑,黑到驚心動魂魄。

野怪亂黑何足怪,你有嘴舌我有心。

生活為我出新意,我為生活傳精神。”[24]

1963年,閻麗川又在《美術》雜志撰文就觀眾對石魯作品的負面評價進行分析,給予石魯更猛烈的抨擊回應。他認為石魯的藝術偏離了國畫發展的正道,不符合美術發展的規律,也不能更好地為社會、為人民服務[25]。來自四面八方的口誅筆伐讓原本鼓勵創新的行為,卻變成革命運動的對立。關于美學問題的討論在1964年后上升為關于政治問題的討論。石魯與《轉戰陜北》受到多重因素的夾擊,徹底陷入谷底。

3.3 藝術戰士的自我革命

從1964年到1978年,有關《轉戰陜北》的冤假錯案,從畫到人,一直沒有停歇,石魯對此竟沒有公開澄清過一句。而曾經的石魯一旦與誰爭論起來,不到個面紅耳赤絕不罷休。原來被大家公認的“成功之作”連受凌辱,與其和顛倒的現實辯駁,石魯更多的是深感困惑與迷茫,他憂慮自己的藝術究竟應該走向何方。1965年8月,石魯被確定患上精神分裂癥,隨后被送入精神病院治療。第二年便開始了“文化大革命”,他又被強迫出院接受批斗。

石魯從不承認自己是“罪人”,《轉戰陜北》中高尚的革命精神、主席的氣魄膽識是石魯發自內心認同與追求的。從四川的遙遠山村到紅色革命圣地延安,他迎著時代的召喚,逐漸走向思想的陣地、藝術的高峰。探索革命如何表現的過程,是對革命本身的追憶與詮釋,也是石魯探索如何“革命人生”、“革命藝術”的過程。“共產主義的戰士并無悲哀[26]”,他從不后悔自己的人生選擇與藝術創新。“屈子何茫乎于楚煙兮,你不晰乎共產之路。我何必飽魚腹,落個叛徒,收住眼淚向天去。”[27]“石魯的一生,都是在這種沖突中做艱難的搏斗。他不是為保護自己,而是捍衛自己對真理的信仰,捍衛黨的路線、方針、政策。”[28]

1978年11月,《關于石魯同志的審查結論》下達到石魯的病房,經過慎重審查,陜西省委審干組正式對石魯作出“予以徹底平反,恢復名譽”的審查結論,一切誣陷和不實罪名被全部推翻。1979年,中國美術家協會、美協陜西分會聯合舉辦的“石魯書畫展”在中國美術館舉辦,石魯的藝術成就與人格魅力再次轟動京城,《轉戰陜北》重獲新生。

結語

一張畫的構思與流轉,不僅反映出特定時代價值取向的變遷,也反映出畫家對人生與藝術的雙向追求。王朝聞曾說:“當讀者讀石魯畫冊時,是否也像看他的《轉戰陜北》,在意念中‘看見’畫外還有許多人那樣,在畫外想象地‘看見’了石魯其人[29]。”國畫《轉戰陜北》就像是一面鏡子,照出了時代、照出了藝術,也照出了藝術家石魯的人格。